社会资本与农村中老年人主观幸福感

——基于CHARLS数据的分层线性模型分析

高 红,王光臣

(青岛大学 政治与公共管理学院, 山东 青岛 266061)

一、问题的提出

改革开放40多年来,随着工业化和城镇化的迅速发展,我国农村劳动力大规模向城市流动。2019年末,我国流动人口数量达到2.36亿,占总人口的16.9%,大规模的农村青壮年劳动力流向城镇,农村中老年人和幼龄儿童被迫留守家乡,导致农村出现“空心化”现象,并加剧了农村人口老龄化程度。“老人农业”成为当前我国农村普遍存在的农业生产形态,农村中老年人成了农业生产和农村建设的主要力量。党的十九大报告和2020年中央一号文件都明确提出要努力提升农民群众的幸福感,“农民获得更多幸福感”不仅是衡量民生改善的重要指标,更是贯彻我党“以人民为中心”这一执政理念的直接体现。本研究关注农村中老年人的生活与心理感受,具有重要的理论与现实价值。

幸福感是一种心理感受,在研究中被划分成两种类型:一种是关注人的积极、快乐等情感表达的主观幸福感;另一种是关注人的潜力、才华等能力发挥与发展的心理幸福感和社会幸福感[1]。其中,主观幸福感被定义为个体依据其主观标准对自己生活质量的整体感受和判断,具有主观性、稳定性和整体性等特性[2]。本文所研究的幸福感正是此种类型。近年来,国内外学者开始关注并积极肯定社会资本对居民主观幸福感的正向影响,认为社会资本在正式制度缺失的情况下,能够发挥其独特作用,可以降低负面风险的冲击[3],对家庭因病致贫具有显著的减缓作用[4],因此社会资本也被称作是穷人的资本。综合起来看,社会资本对个人幸福感主观评价的影响研究得到了学术界的认可,但有关社会资本对幸福感影响的研究结论及作用机制还存在一些争议。

本文的贡献体现在以下三个方面:第一,在总结以往对主观幸福感研究的基础上,采用中国健康与养老追踪调查微观数据(CHARLS 2013),以社会资本为核心自变量考察其对农村中老年人主观幸福感的影响;第二,本文运用HLM分层线性模型,探讨个体、家庭、社区三个层面社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响及其交互作用,以更好地分析社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响机制;第三,本文在相关结论的基础上,为了进一步提升农村中老年人主观幸福感,分别从政策背景、社区、家庭和个体等层面提出相应的政策建议。

二、文献综述

(一)主观幸福感测量方法与影响因素

早期经济学对幸福感的研究主要以人均GDP作为衡量指标,但随着经济的发展和社会的进步,这一衡量标准遭到了人们的广泛质疑。因此,学者们的研究焦点逐步转向主观幸福感,通过快乐或生活满意度来衡量人的幸福感。美国综合社会调查通过“总的来看,近来您的感受如何?很快乐、一般快乐、不太快乐?”来调查幸福感,而世界价值观调查则采用量表让受访者对自己的生活满意度进行评分定级[5]。学界关于主观幸福感的研究文献可以说是汗牛充栋,研究重点主要集中在主观幸福感的测量方法和影响因素两个方面。

在主观幸福感的测量方面,现有研究主要分为三类:一是向受访者直接询问是否幸福,对其主观幸福感进行评估;二是量表法,如Diener等编制的生活满意度量表[6],Bradburn编制的情感平衡量表[7];三是我国学者在国外量表基础上设计的测量问卷,如邢占军提出了体验论主观幸福感,并构建了测量指标[8]。

在主观幸福感的影响因素方面,国内外学术界对于收入与居民主观幸福感关系的研究较为关注,大致存在“必然论”“怀疑论”“拓展因素论”三种主要观点[9]。大部分研究表明居民收入水平与主观幸福感之间呈现显著的正相关关系[10-11]。不过,也有部分研究认为二者之间并非完全的线性关系[12],发现主观幸福感随着收入上升会达到一个最高点,达到这个点以后,收入继续增加但主观幸福感不会随之增加。已有研究表明,一般在较低经济发展阶段,居民收入水平与居民幸福感之间存在一定正相关关系[13-14],但是随着经济发展进入较高阶段,居民收入水平与居民幸福感之间未必存在正相关关系[15-16]。Mentzakis等研究了英国家庭的主观幸福感和收入间的关系,发现高收入群体并不一定是拥有高主观幸福感的群体[17],也就是存在“幸福—收入之谜”的“伊斯特林悖论”,即财富持续增长并没有带来更大的幸福。进一步研究发现,主观幸福感与相对收入而非绝对收入的关系更加密切[18-19]。Ruut、Smyth等认为这种互相比较而产生的收入差距会降低居民的主观幸福感[20-21]。而Gandelman Néstor的研究认为收入差距和主观幸福感之间互为因果,幸福的不平等同样会导致收入的不平等[22]。亓寿伟等、何立新等、汤凤林等也从不同的方面研究了收入差距与居民主观幸福感的关系[23-25]。对于主观幸福感影响因素的探讨范围不断扩展到城市化、环境污染、受教育程度、户籍制度、婚姻状况、就业质量、公共服务和社区能力等方面[26-33]。

(二)社会资本与主观幸福感

关于社会资本概念的第一个系统表述是由法国社会学家皮埃尔·布迪厄提出的。他指出:“社会资本是现实或潜在的资源的集合体,这些资源与所拥有的关系网络有关,也就是与一个群体中的成员身份有关。”[34]社会资源理论的首倡者林南认为,社会资本植根于社会网络和社会关系中,社会资本可被定义为嵌入于一种社会结构中的、可以在有目的的行动中涉取或动员的资源[35]。可以说,社会资本是依附于个人社会关系网络中可用以达成个人目标的无形资源,是对个人关系网络所蕴含资源的一种笼统概括[36],其基本定位是一种社会关系网络的集合。通过梳理社会资本理论的发展历程发现,社会资本建立在“关系网络”的基础之上,并经历了从个体关系网络到社会关系网络的发展历程,在形态上体现为那些将个人、家庭、社区等联系起来的关系网络[37],呈现出“差序格局”样态,是由内而外一层层扩张以及无数私人关系搭建成的网络[38]。在社会资本的分类研究上,可以分为微观、中观和宏观三个层次,即布朗所谓的嵌入自我观(the embedded ego perspective)、结构观(the structural perspective)和嵌入结构观(the embedded structural perspective)[39]。微观层次的社会资本,即附属于以个体为单位的社会关系,在这个层次上,社会资本理论关注的是个体自我通过包含自我在内的社会网络动员资源的潜力,所关注的是个人行动的结果[35];中观层次的社会资本是指家庭或其成员通过社会网络对外寻求情绪支持、信息交换和交易机会均等,表现为有利于进行协调与合作的网络、规则、社会组织价值、家庭关系[40];宏观层次的社会资本是指以社区为依托或载体而形成的集体性社会资本,即社区社会资本。反映的是社区共有的社会性资源,人们在社区这一具有明确边界的地域范围内通过交往形成的关系网络,以及关系网络中所蕴含的信任、规范、积极的情感等[41]。

目前,学界有关社会资本对居民主观幸福感影响的研究文献较为丰富,但相关结论因研究视角的不同而有所差异。在国外,有学者认为社会资本与主观幸福感存在显著正相关关系。 如Vincenzo Scoppa和Michela Ponzo研究了意大利家庭主观幸福感的决定因素,发现较高的社会资本存量会使人更加幸福[42]。Rodríguez-ose和Berlepsch通过考察欧洲大陆的社会资本与居民主观幸福感的关系,发现社会资本能够正向影响居民主观幸福感且其主要驱动力是非正式的社会互动[43]。Bartolini等认为美国居民主观幸福感的下降主要是由于居民交往的下降导致的,其影响程度超过收入增加而导致的促进效应[44]。也有研究表明,美国居民的主观幸福感主要与收入的增加有关,与社会资本存在负相关性[45]。Yip等曾采用山东省的数据分析社会网络与农村居民主观幸福感的关系,但由于数据非常有限,很难检验社会资本与农村居民主观幸福感之间的因果联系[46]。

最近几年国内学者也开始不断关注社会资本对居民主观幸福感的影响。大多数研究表明社会资本因素对居民主观幸福感会产生深刻的影响,居民的社会资本、社会支持等因素都能显著提升居民幸福感[47-48]。赵剑治和陆铭认为“关系”这种社会资本能通过提高农村居民的收入降低地区差异,进而提升其主观幸福感[49],然而这也是扩大农村居民幸福感差距的重要因素[50]。周晔馨认为居民主观幸福感可以通过人际交往来传递[51],而赵斌等人研究发现,与收入相比,社会资本对居民主观幸福感的提升作用有限[52]。申云和贾晋利用CFPS数据研究发现,社会资本主要通过社会资本变迁和社会阶层差异两个方面的传导机制来减缓收入差距对居民主观幸福感的不利影响[53]。刘成奎等人使用中国综合社会调查数据研究发现,社会资本对居民主观幸福感的提升效应要高于公共服务满意度,社会资本能够有效增强公共服务满意度对居民主观幸福感的提升效应,同时社会资本也会扩大不同收入阶层的幸福感差距[54]。

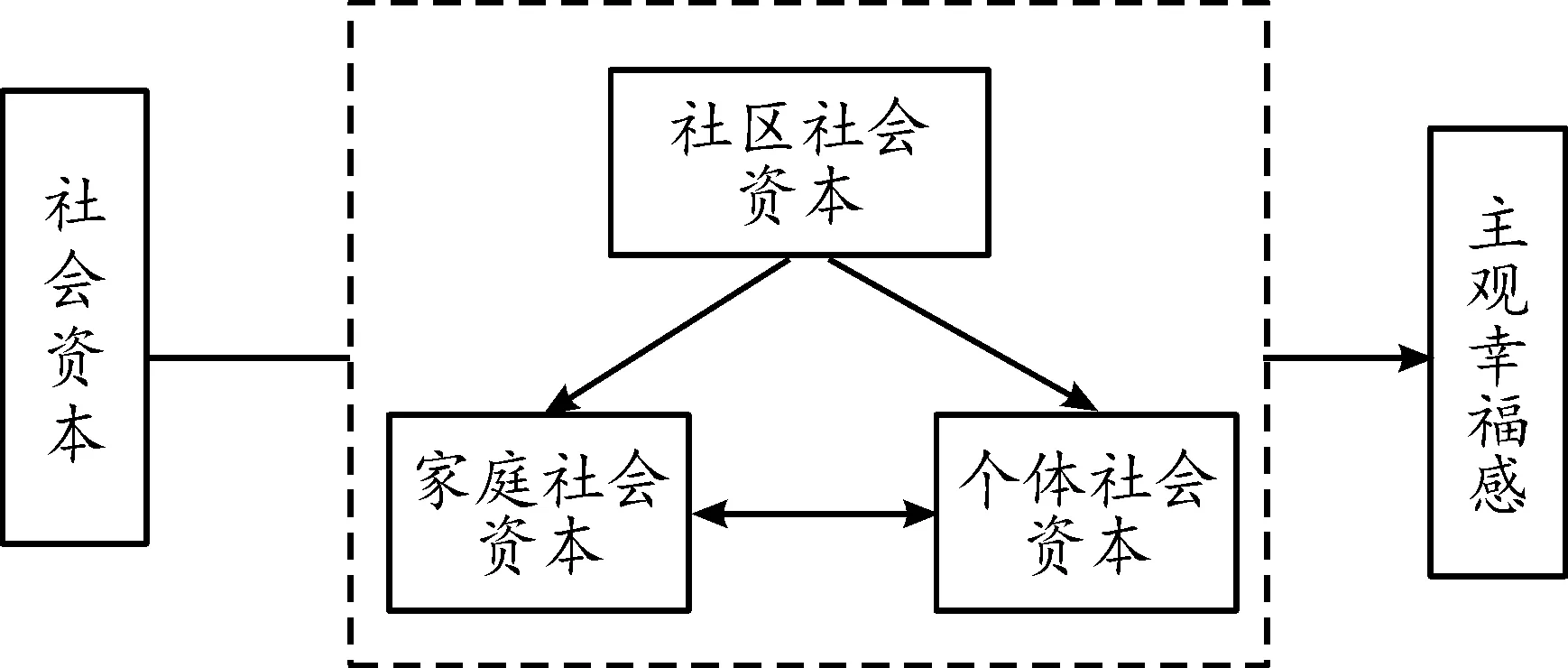

图1 社会资本与农村中老年人主观幸福感分析模型

通过文献回顾可以发现社会资本对居民主观幸福感影响比较复杂,研究结论也存在较大分歧。其中大部分研究多将注意力放在个体或社区单一层级中进行相关性分析,而对个人、家庭、社区三者的综合考察尚付阙如。在现实生活中,居民个体嵌套于家庭,家庭嵌套于社区,三者构成了同心圆式的嵌套结构。本文认为农村中老年人的主观幸福感受个体社会资本、家庭社会资本与社区社会资本的影响,且各层级社会资本之间存在交互作用,借鉴布朗芬布伦纳社会生态系统理论提出研究框架,如图1所示。

三、数据来源、变量说明与实证模型

(一) 数据来源

本文所使用的数据来源于北京大学国家发展研究院中国经济研究中心主持的中国健康与养老追踪调查2013年微观数据(简称CHARLS 2013),该数据的调查范围为全国28个省(市、自治区),覆盖了150个县区的450个社区或村庄,以45岁以上的中老年群体作为主要调查对象,调查访问了约1万户家庭中的1.7万人,样本具有广泛的代表性。本文在确定研究对象并剔除缺失值后共得到12 852个样本,其中男性有5 920个样本,女性有6 932个样本。

(二) 变量与测量

1.因变量

因变量:主观幸福感。本研究借鉴世界价值观调查以及国内学者徐延辉的做法,以生活满意度作为衡量农村中老年人主观幸福感的主要标准。选取CHARLS问卷“健康状况和功能”模块中“总体来看,您对自己的生活是否感到满意”这一指标,将生活满意度分为“极其满意”至“一点也不满意”5个等级,分别赋值为1~5来测量农村中老年人主观幸福感。为了保证回归结果中系数方向一致,对于此题项进行反向编码,数值越大,代表居民主观幸福感水平越高。

2.核心自变量

本文考察个体、家庭、社区三个层次社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响。(1)个体社会资本。参考薛新东的研究,以个体参与社会活动状况作为个体社会资本的代理变量[55]。在CHARLS问卷中向受访者询问:“您过去一个月是否进行了下列社交活动?”,包含了交友、娱乐、互助、锻炼、社团、志愿、照护、上学、炒股与上网等10项社交活动,如果参与了某项活动,赋值为1,未参与则赋值为0。将每个样本的所有题项的得分进行加总得到一个取值介于0~10的变量,分值越高,所代表的个体社会资本水平也越高。(2)家庭社会资本。借鉴周广肃等的研究,以“礼金往来”作为整个家庭所拥有的社会资本存量的衡量标准,即家庭当年送出或收到的礼金和礼物(折合为人民币),该指标包含“礼金支出”和“礼金收入”两部分[56]。CHARLS问卷在“家庭交往与经济帮助”模块详细调查了“过去一年该家庭与不住在一起的父母、岳父母、子女、孙子女、兄弟姐妹、亲戚间的经济往来情况”,将该题项涉及到的经济收入与经济支出加总后取对数,即为家庭层面社会资本。(3)社区社会资本。参考Hendryx等的做法,在计算社区社会资本指标时,使用每个社区层面的人均个体社会资本衡量社区社会资本[57]。

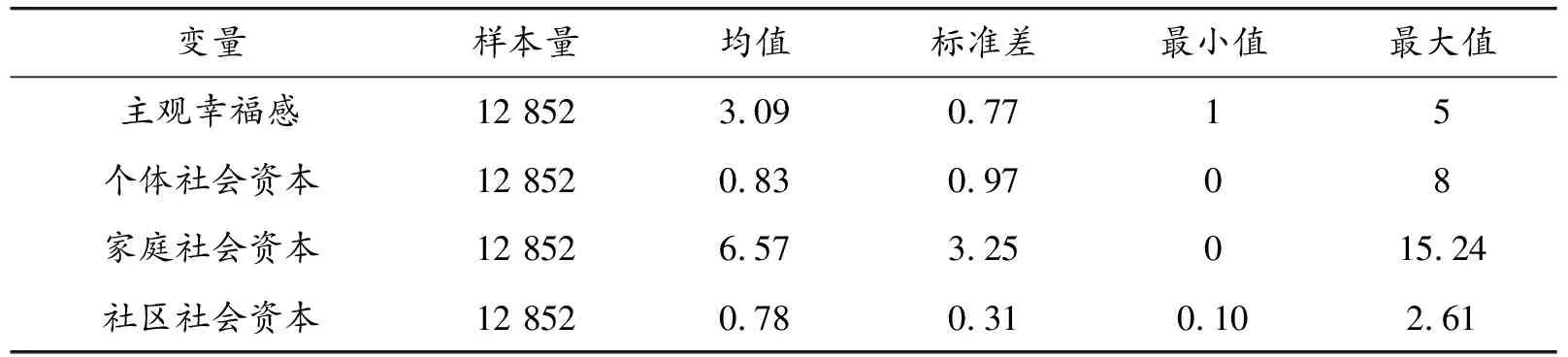

表1 社会资本与主观幸福感变量的描述性统计

3.控制变量

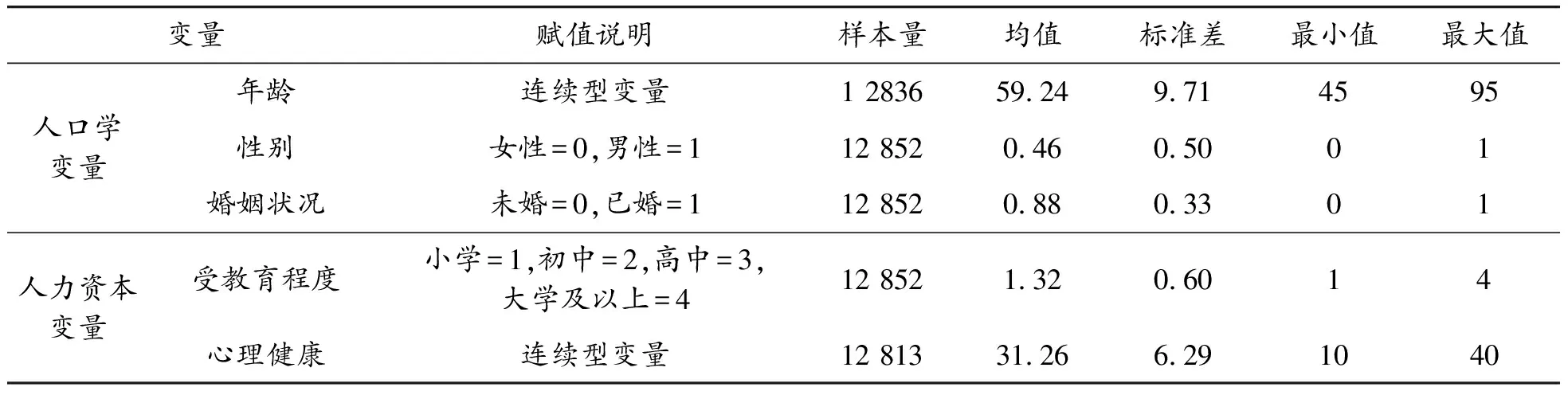

除了基本的人口学变量外,本文还控制了个体的人力资本变量,以此降低遗漏变量带来的内生性问题。人口学变量包括性别、年龄和婚姻状况;人力资本变量包括受教育程度和心理健康水平。其中年龄为连续型变量;女性=0,男性=1;未婚=0,已婚=1;小学及以下赋值为1,初中赋值为2,高中及中专统一视为高中赋值为3,大专及以上统一视为大学及以上赋值为4;心理健康水平由流调中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D)计算得出,在CHARLS问卷中该量表一共设计了10个反映正性情感和负性情感的题项,如“我对未来充满希望”或“我因一些小事而烦恼”等,要求受访者回答该情绪在最近一周内出现的次数,答案包括“偶尔或无(少于1天)、有时(1~2天)、经常或一半时间(3~4天)、大部分时间或持续(5~7天)”,并依次赋值为1~4。反映负性情感的题项进行反向编码处理后,将所有题目加总获得心理健康得分,值域为[10-40],数值越大代表心理健康水平越高,如表2所示。

表2 控制变量的描述性统计

(三)实证模型

对于非平衡嵌套数据,分层线性模型(HLM)可以对数据中的方差、协方差成分进行分解估计,并检测出其层级差异,而常规模型无法做到这一点,因此本文选取HLM模型作为主要研究方法,该模型具体设定如下:

Happinessijk=β0+β1Scocial_Capitalijk+β2Xijk+vk+vjk+εijk

(1)

其中,Happinessijk为社区k家庭j个体i的幸福感,Scocial_Capitalijk为各个层次的社会资本变量,Xijk为影响农村中老年人主观幸福感的其他因素,vk为社区层面随机截距项,vjk为家庭层面随机截距项,εijk为随机误差项,β1即为本文关注的核心自变量社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响。

四、估计结果与分析

(一)社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响

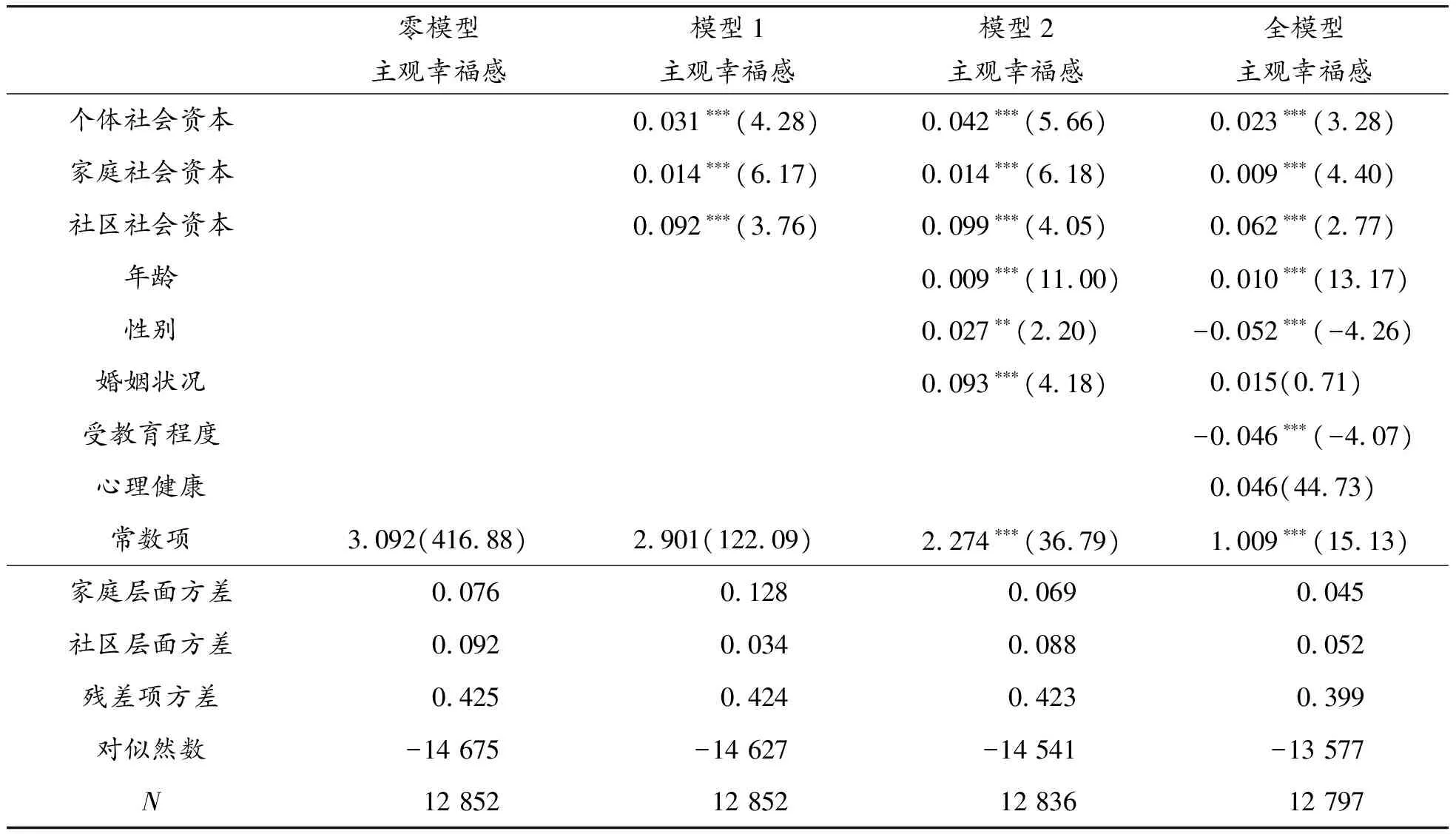

本研究通过构建零模型将农村中老年人主观幸福感的总变异在个体、家庭、社区三个层面进行划分,进而探讨个体社会资本、家庭社会资本与社区社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响,详细实证结果见表3。

表3 社会资本与农村中老年人主观幸福感的分层线性模型(HLM)

在零模型中,家庭层面的方差为0.076,社区层面的方差为0.092,残差项的方差为0.425,可见农村中老年人主观幸福感存在较大的个体变异。同时我们可以根据这些方差来计算主观幸福感的组内相关系数ICC(Intraclass Correlation Coefficient),结果显示,农村中老年人主观幸福感在家庭层面的变异占总变异的比例为0.128(0.076/(0.076+0.092+0.425)=0.128),在社区层面的变异占总变异的比例为0.155(0.092/(0.076+0.092+0.425)=0.155),所以家庭与社区层面的变异之和可以解释总变异的0.283,大于经验值0.059,说明农村中老年人的主观幸福感水平存在显著的家庭与社区差异,应当建立分层线性模型。

在零模型的基础上,本文拟合以下3个模型:模型1是仅加入社会资本变量的单变量模型;模型2是在模型1 的基础上加入人口学变量的半设定模型;模型3是加入社会资本变量、人口学变量和人力资本变量的全模型。

从模型1可以看出,三个层面的社会资本均对农村中老年人的主观幸福感产生显著的正向促进作用。从随机截距项来看,社区部分从0.092下降到0.034,表明社区社会资本对于解释农村中老年人的主观幸福感间的差异起到了很大的作用。全模型显示,在控制了人口学和人力资本变量后,个体社会资本每提高一个标准差,农村中老年人的主观幸福感显著提高0.023;家庭社会资本每提高一个标准差,农村中老年人的主观幸福感显著提高0.009;社区社会资本每提高一个标准差,农村中老年人的主观幸福感显著提高0.062。社区社会资本对农村中老年人的主观幸福感影响最大,个体社会资本次之,家庭社会资本又次之。

从模型2可以看出,年龄变量系数为正,且在1%水平上统计显著,说明年龄与农村中老年人的主观幸福感呈现显著正相关关系,随着年龄的增长,其主观幸福感逐渐提升,这主要是由于随着生活阅历的增长,中老年人的人生态度更加豁达,更加热爱和享受生活;性别变量系数为正,且在5%水平上统计显著,说明男性中老年人的主观幸福感高于女性,这大概是由于与男性相比,女性在农村社会中承担了来自子孙照料、家庭事务及农业生产等方面的多重责任;婚姻状况变量系数为正,且在1%水平上统计显著,说明已婚中老年人的主观幸福感高于未婚,也就说良好的婚姻关系、和谐的家庭氛围能够显著提升中老年人的主观幸福感。

从全模型可以看出,心理健康变量系数为正,但统计不显著,实际上心理健康对人们的主观幸福感是具有显著正向影响的,此处结果不显著可能是由于受访对象普遍自评心理健康水平较高,但其主观幸福感不强造成的,这也从侧面反映了我国农村中老年人主观幸福感水平总体较低;受教育程度变量系数为负,且在1%水平上统计显著,说明受教育程度越高其主观幸福感越低,这可能是因为在我国农村尤其是西部地区农村居民文化素质普遍较低,而高学历者对生活的期望和环境要求较高,导致其对生活现状感到不满,即受教育程度越高越容易有高预期与低现实的落差感[58];值得注意的是,受人力资本变量的影响,性别变量的系数由正转为负,且在1%水平上统计显著,说明在受教育程度的影响下,男性中老年人的主观幸福感明显低于女性,这可能是由于受传统重男轻女思想的影响,受教育程度高者多为男性,导致男性中老年人的主观幸福感明显低于女性;另外,婚姻状况变量不再具有统计显著性,这可能是因为受教育程度高的农村中老年人受传统婚姻观束缚较少,结婚与否不再是影响其对生活满意度的主要原因。

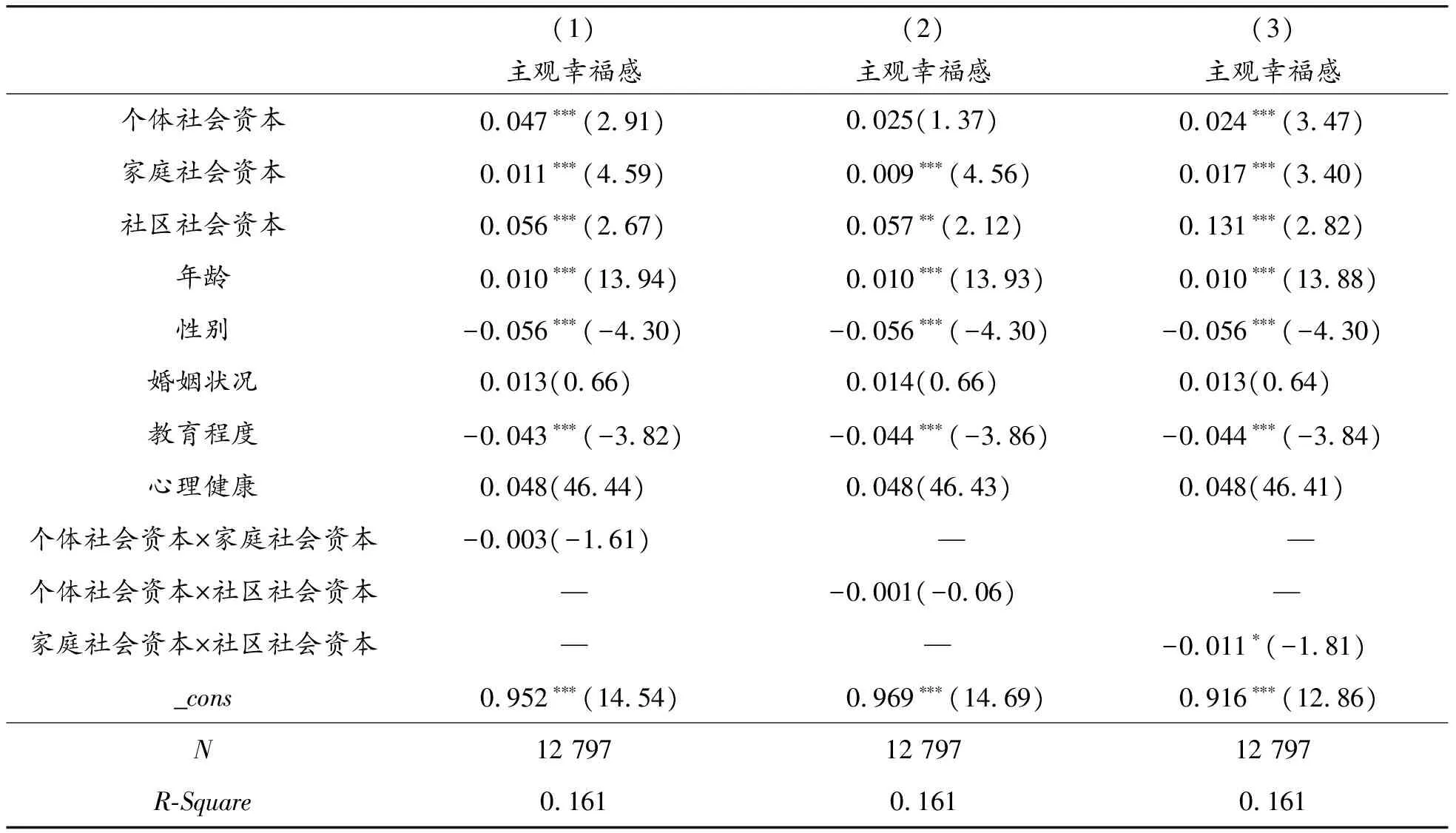

(二)社会资本影响农村中老年人主观幸福感的交互检验

为了进一步分析社会资本对于农村中老年人的主观幸福感的影响机制,本文引入个体社会资本、家庭社会资本、社区社会资本三者的交互项来检验三个层面的社会资本是否存在跨层的交互效应。此处各变量的定义与前文一致,我们重点考察的是交互项系数,如果交互项系数不显著,则在统计学意义上可视其为不存在,即各层次社会资本各独立影响农村中老年人的主观幸福感,若交互项系数显著为正,则说明高层次的社会资本的增加可以增强低层次社会资本对农村中老年人的主观幸福感的影响,高层次社会资本产生的边际效应为正,若交互项系数显著为负,则说明高层次的社会资本的增加反而会削弱低层次社会资本对农村中老年人的主观幸福感的影响,高层次社会资本产生的边际效应为负。

表4列出了加入了交互项的普通最小二乘法回归结果,从中可以发现:社区社会资本与个体社会资本,家庭社会资本与个体社会资本之间不存在跨层交互作用,而社区社会资本与家庭社会资本的交互项系数显著为负,说明社区社会资本的增加反而会降低家庭社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响。

结合我国农村的实际情况来看,对此结果的解释主要从以下两个角度展开:一是对于家庭社会资本低的农村中老年人来说,其与亲友的经济往来整体处于较低水平,但是经济往来也只是衡量家庭社会资本的一个代表性指标,经济往来低并不是代表实际往来就少,但是可以从侧面反映出该社区所处地区的经济发展水平可能处于较低水平,社区建设可能比较落后,在家庭社会资本与社区社会资本同时增加时,社区社会资本对于农村中老年人的主观幸福感将起到主要促进作用。社区社会资本的增加往往代表的是社区的基础设施建设,公共服务水平的提升,社区建设产生的正外部性最终传导到社区内部的居民,使得其主观幸福感得到了提升。二是对于家庭社会资本高的农村中老年人来说,其对于幸福感的预期将更高,同时本身的家庭社会资本也更难有大的提升空间,导致社区社会资本的增加反而减弱了家庭社会资本对于农村中老年人主观幸福感的促进作用。

表4 社会资本影响农村中老年人的主观幸福感的交互检验(OLS)

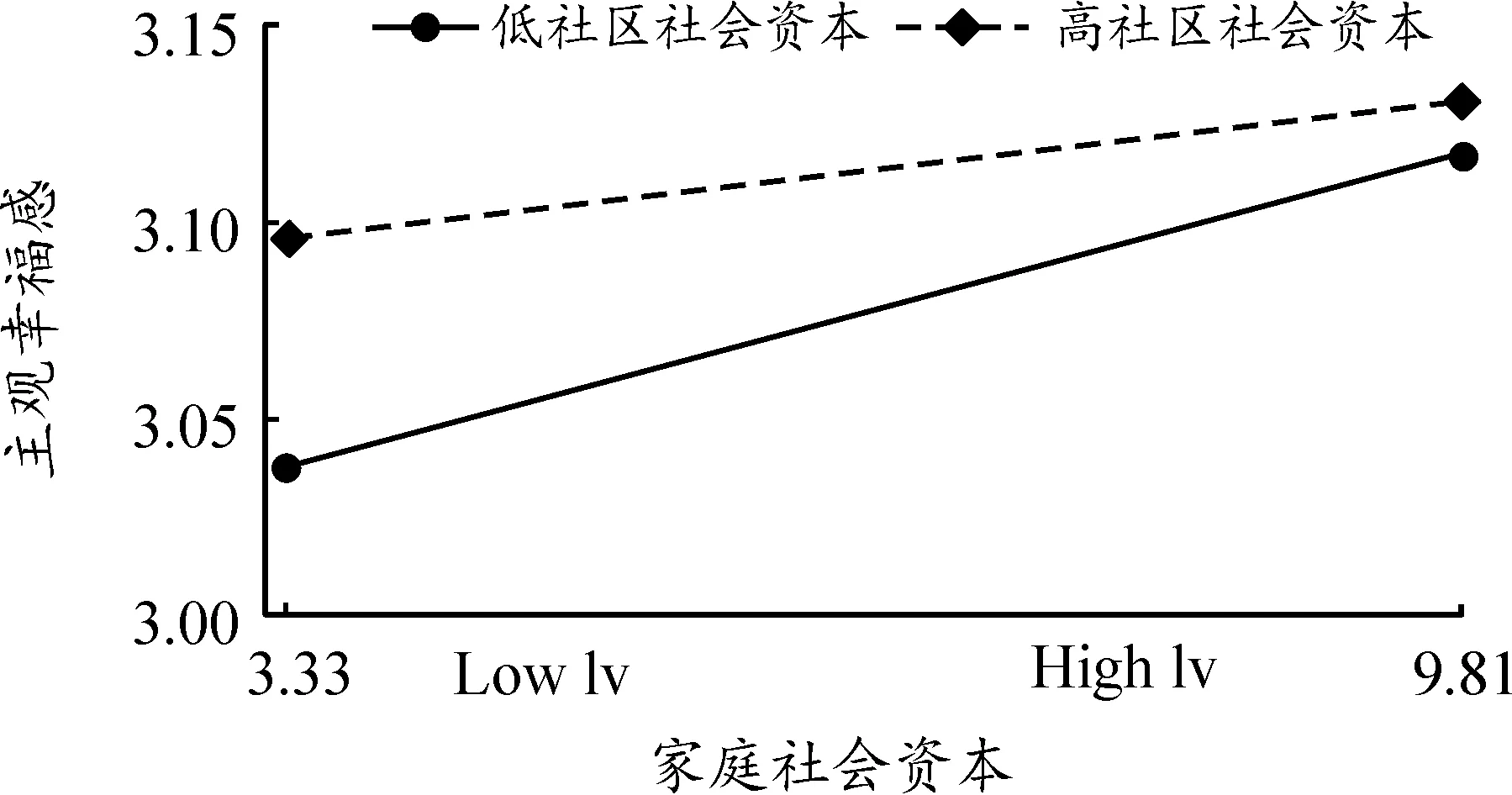

图2 社区社会资本在家庭社会资本与主观幸福感之间的调节效应

本文借鉴Aiken等的做法[59],通过绘制调节效应图来直观展示社区社会资本在家庭社会资本与农村中老年人主观幸福感之间的调节作用(图2所示)。该方法的原理是计算交互项的均值±1个标准差,将获得的4个值代入拟合后的直线,获得4个预测值,再将这4个点两两相连画出调节效应图。从图中我们可以看出,不管是高社区社会资本组还是低社区社会资本组,家庭社会资本对于农村中老年人的主观幸福感均有着显著的正向促进作用。从相对位置来看,高社区社会资本的直线位于低社区社会资本的直线之上,说明更高的社区社会资本意味着农村中老年人的主观幸福感更强。从两条直线的斜率来看,在社区社会资本存量较低时,家庭社会资本与农村中老年人的主观幸福感的斜线更为陡峭,但当社区社会资本存量较高时,斜线变得平坦,说明家庭社会资本对于农村中老年人的主观幸福感的影响减小,即社区社会资本存量的增加弱化了家庭社会资本对农村中老年人的主观幸福感的影响。

五、研究结论及政策建议

(一)研究结论

本文基于北京大学国家发展研究院中国经济研究中心主持的中国健康与养老追踪调查数据,通过围绕各层级社会资本对农村中老年人主观幸福感的影响展开实证分析,得出以下结论:总体上,社会资本能够显著提升农村中老年人的主观幸福感。在影响程度上,社区社会资本对农村中老年人的主观幸福感影响最大,个体社会资本次之,家庭社会资本又次之;在影响机制上,社区社会资本对家庭社会资本起到了调节效应,社区社会资本存量的增加弱化了家庭社会资本对农村中老年人的主观幸福感的影响,同时更高的社区社会资本意味着农村中老年人的主观幸福感更强。在其他控制变量中,性别、年龄、婚姻状况和受教育程度对农村中老年人的主观幸福感产生显著影响,具体表现为:男性的主观幸福感普遍高于女性;随着年龄的增长,农村中老年人的主观幸福感逐步提升;已婚中老年人的主观幸福感高于未婚;受教育程度越高其主观幸福感越低,并负向调节了性别和婚姻状况变量对农村中老年人的主观幸福感的影响,这表明受教育程度是影响农村中老年人的主观幸福感的重要因素。

(二)政策建议

第一,以留守农村的中老年群体作为乡村振兴战略的重点扶持对象。当前,留守中老年人是农村的主要群体与农村建设的主要力量,但其与城市的联系较少,对互联网信息、城市资源、市场资本等外部资源的获取能力不强。因此,国家资源的投入应更具有倾向性,着力为农村中老年人的生产生活提供基础性保障,不断强化社区的基本公共服务的供给,提高公共服务质量,加强医疗卫生等基础设施建设,完善农村医疗保险制度,更好地保障农村中老年人健康。简言之,乡村振兴要依靠留守农村的中老年人,更要为他们提供良好的服务。

第二,增强农村中老年人的社区参与组织化程度,提高农村社区社会资本水平。根据农村中老年人的需求,开展丰富多彩的社区活动,积极引导与鼓励更多的农村中老年人参与,其中,尤其是农村中的特殊群体,如农村“五保户”、独居老人等;积极培育社区社会组织,鼓励农村居民根据自己的兴趣爱好成立或参加舞蹈队、合唱团等各种类型的文娱体育组织。通过提高农民组织能力、加强社区文化建设,提高社区社会资本水平,进而提升农村中老年人主观幸福感。

第三,增强农村中老年人的家庭韧性,提高农村居民的家庭社会资本水平。要加强家风建设,崇尚“孝文化”,弘扬尊老、爱老、助老的优良传统,营造和睦融洽的家庭氛围;鼓励家庭成员更多地参加社会活动,拓宽社会交往范围,从中获取更多的信息资源和社会支持;在家庭经济条件允许的情况下,积极为农村中老年人购买养老、大病等商业保险,增强家庭抗风险能力;考虑到婚姻状况对农村中老年人主观幸福感具有显著影响,因此要努力解决农村单身中老年群体的婚姻问题,尝试举办单身中老年人公益相亲活动,帮助其组建幸福美满的家庭。

第四,培育农村中老年人的社区参与意识与能力,提高农村居民的个体社会资本水平。要不断提高农村中老年人的自我效能感和对社区活动的参与积极性;加强专业社会组织的外部干预,为农村中老年群体赋能,增强其社区参与能力;增强农村中老年人的互助意识和能力,将低龄中老年人自我组织起来照料高龄老年人,发展互助养老,推广完善这一低成本、高质量极具中国农村特色的养老模式;考虑到受教育程度对农村中老年人主观幸福感的影响,应着力实现城乡教育服务均等化,提高农村居民的总体受教育水平,营造良好的社会交往环境,缩小高学历者的心理落差。