四库底本与文渊阁本《蚓窍集》版本问题辨

摘 要:《蚓窍集》存世版本不多,现存最早刻本为永乐本。据《总目》言,清修《四库全书》将永乐本抄入库书之中。然《总目》所述与库书之间存在差异,也就是四库本与原刊本并不相同。上海图书馆藏四库底本《蚓窍集》,这一底本的发现,解决了《总目》与库书差异性的原因。继而引发问题,四库底本与阁本《蚓窍集》孰优孰劣。赵万里跋永乐刊本《蚓窍集》称,四库本存在三大问题,直指库本讹谬。事实上,赵氏跋文存在臆测的成分,并无实据。从赵氏行文或可看出,其应该经眼过四库底本,因而仅依据底本馆臣删削之痕进行分析,而并未核对库书。赵氏跋文所论,实际上是一种先入为主的“误判”,这从某种程度上显示出学界对四库本的错误认知。

关键词:《蚓窍集》 原刊本 四库底本 文渊阁四库本 校誊互动

中图分类号:G256.22 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2022)02-42-53

四库底本《蚓窍集》的发现,在《蚓窍集》原刊本与四库本(亦称阁本)之间搭起了一座桥梁。通过原刊本与四库底本的比较,可判断四库底本的校勘价值,亦可管窥四库馆臣对待文献的基本态度。将四库底本与四库本进行比较,不仅可直接确定四库本与四库底本《蚓窍集》的优劣,而且通过底本校勘记可探究誊录官与校勘官、总校官之间的文献互动。四库底本作为抄录进阁本的“原稿本”,其学术价值一直广受重视,但就《蚓窍集》而言,四库底本与四库本的优劣却是一个值得探讨的问题。

一、《蚓窍集》版本及文渊阁库书本引发的问题

明管时敏所撰《蚓窍集》,版刻极稀,文献记载亦尠。今所见最早记录管氏别集者为高儒《百川书志》,称“《蚓窍集》十卷,楚府长史司云间竹间子管时敏撰,西域丁鹤年评点之”1。后焦竑《国史经籍志》记“管时敏《蚓窍集》十卷”2。又黄虞稷《千顷堂书目》载“管讷蚓窍集十卷,丁鹤年定。又管长史纪行诗一卷又秋香百咏一卷”3。《明史·艺文志》不载。

现存《蚓窍集》最早刊本为永乐年间刻,因周子冶所撰《全庵记》一文位置不同分为两种情况:

其一,首为洪武三十一年(1398)楚府教授庐陵吴勤序,次为周子冶撰《全庵记》,再为永乐元年(1403)楚府右长史山阴胡粹中序。正文题“云间管时敏撰,西域丁鹤年评”,每半页十行,行二十字,黑口,四周双边,卷中有“评曰”之语。是本共十卷,皆为诗。据王重民言,此本藏国家图书馆,“卷内有‘土风精喜’‘越谿艸堂’‘文水道人’‘汪士钟藏’‘小谟觞仙馆’等印记”1。1935至1936年上海涵芬楼据此本影印,收入《四部丛刊》三编。据王重民所言,卷末有何焯所增《题张子正桃花春鸟图》一诗“十年不见故园春,画里题诗半古人。老去风流浑减尽,东风花鸟易伤神”2。国图所藏之本,傅增湘亦有经眼,其云“适北平馆中新收永乐原刊……卷中缺叶二篇为义门手写,卷末《题张子正桃花春鸟图》七绝一首亦义门补钞”3。然何氏所补《题张子正桃花春鸟图》一诗见于卷八,题为《题乡友胡士文所藏小景》,诗歌内容与何氏所补一致,不知何氏补诗所据为何。《四部丛刊》影印是书时,将何氏所补删除,因而《四部丛刊》三编本未见何氏补诗。

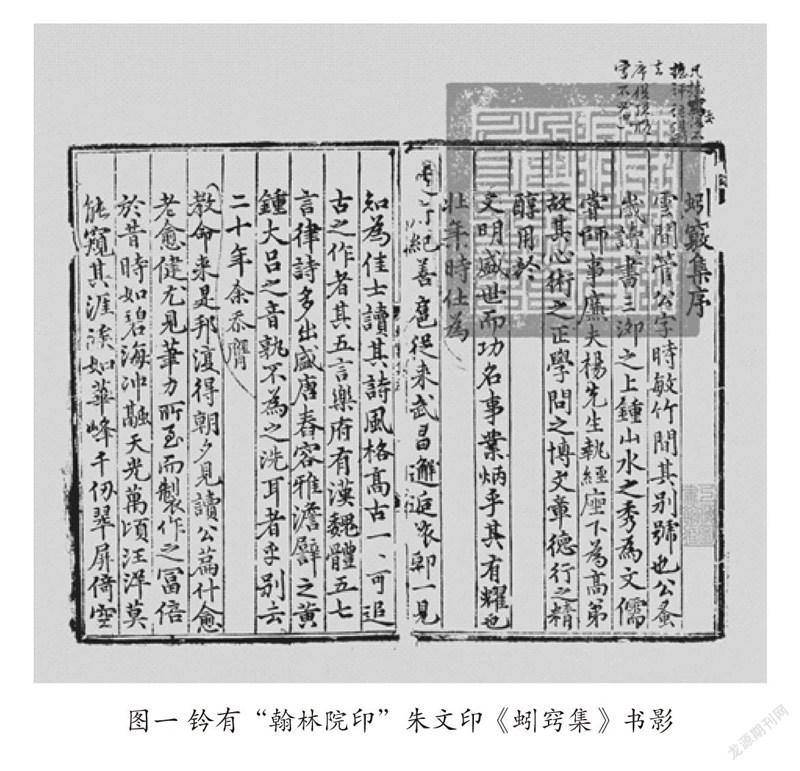

其二,首为吴勤序,次为胡粹中序,之后为诗十卷,最后为周子冶撰《全庵记》4。此本上海图书馆藏,系四库底本,内有四库馆臣校勘、勾画痕迹,《明别集版本志》有著录5。

傅增湘经眼《蚓窍集》两种,一为残本,一为全本。残本者,存卷一至卷五,傅氏云:“明永乐元年刊本,十行二十字,黑口,四周双阑。次行题‘云间管时敏撰’,三行题‘西域丁鹤年评’。评在各诗后,以阴文‘评曰’二字别之,行间有圈点。有洪武三十一年正月楚府教授庐陵吴勤序,永乐元年岁次癸未奉议大夫楚府右长史山阴胡粹中序。据序,知管为杨维桢弟子,仕至楚府左长史,诗则楚王所刊也。(戊午文友堂见。)”6按,此本仅有吴勤、胡粹中两序,不见著录周子冶所撰《全庵记》。此本只存五卷,卷六之后未见。那么,《全庵记》当附于集后。全本者见《校永乐本蚓窍集跋》一文:“《蚓窍集》十卷,明永乐元年刊本,题‘云间管时敏撰,西域丁鹤年评’,半页十行,行二十字,黑口,四周双阑,卷中有评语及圈点。前有洪武三十一年楚府教授庐陵吴勤序,次永乐元年楚府右长史山阴胡粹中序。又《全庵记》一篇,为安成周子冶撰,盖时敏官楚府右长史,年七十致仕,赐地于江夏县东三十里之长乐村黄屯山,因筑全庵其间,以记上恩焉。余曩从朱翼庵许假阅此集,因录副本。适北平馆中新收永乐原刊,爰取以校之,凡改订二百单五字,其吴勤序及《全庵记》为钞本所无者,并录存焉。原帙经何义门收藏,其‘土风清嘉’‘越溪草堂’皆何氏印。又‘小谟觞馆’一印,审为山左于氏。卷中缺叶二篇为义门手写,卷末《题张子正桃花春鸟图》七绝一首亦义门补钞。此集自永乐后未尝翻雕,原刻传世尤鲜,余生所觏此为第二本也。”7据此可知,傅氏所见之本为朱翼庵所有,并据朱本录副,后用北平图书馆藏本进行校勘,补吴勤序及《全庵记》,傅氏抄校本藏于国家图书馆,且附有跋文8。傅氏所云《蚓窍集》“永乐后未尝翻雕”,然也。

就版刻流传来看,《蚓窍集》一书在明代并未引起关注,版本流传不广,版刻情况也不复杂。是书最早刊本为永乐年间楚藩刻本,之后未见重刊本,清代亦无翻刻。清时诸家记载亦只有明刊本和清抄本,主要见于以下书目:《天一阁书目》收录刊本《蚓窍集》五卷9;《郘亭知见传本书目》藏有明洪武中楚府刊本一部1,具体版本信息未知;《持静斋书目》录有旧抄本《蚓窍集》十卷,称书中有“楝亭曹氏、长白敷槎氏藏书诸印”2;《八千卷楼书目》著录抄本一部3;《皕宋楼藏书志》亦著录抄本一部,此本吴勤序、胡粹中序、周子冶《全庵记》皆存4;王国维《传书堂藏书志》著錄永乐初楚府刊本,与国图本版刻特征一致5;罗振常《善本书所见录》所见亦为明刊本6。

清修《四库全书》之时,乾隆举全国之力搜访遗书,《蚓窍集》记录在列。据《四库采进书目》,《蚓窍集》共有四则信息:其一,两江第一次书目“蚓窍集,明管时敏著,一本”;其二,两淮商人马裕家呈送书目“蚓窍集十卷,明管时敏,二本”;其三,山东巡抚第一次书目“蚓窍集,一本”;其四,国子监学正汪交出书目“蚓窍集,一本”7。而《四库全书总目》著录《蚓窍集》为两江总督采进本,提要称“是集即楚王所刊,中有丁鹤年评语……时敏又有《秋香百咏》《还乡纪行》诸篇在集外别行,见周子冶所作《全庵记》中”8,然文渊阁《四库全书》本《蚓窍集》并不见丁氏评语,亦未有《全庵记》一文。

上述《蚓窍集》凡版本特征可考者,皆有丁氏评语及周子冶《全庵记》,为何文渊阁四库本独无?是馆臣将此《记》删除,抑或是漏抄?还是馆臣据以著录之本另有它本?若将上海图书馆藏四库底本《蚓窍集》纳入研究,这一问题便可轻松解决。丁氏之评与周氏《全庵记》系馆臣所删。库本与《总目》矛盾之处,便是由此造成的。罗琳先生也指出:“注‘永乐大典本’的提要,其撰写提要之底本应是‘孤本’,据其撰写之提要亦应相对统一,但几种提要之著录、行文、增改、删削却多有差别。如果说形成‘总目提要’的著录与‘《文渊阁四库全书》本’实存内容的差别是因为‘总目提要’经多次修改,并纪昀笔削权衡、孤行于外;那么‘文渊提要’的著录与《文渊阁四库全书》本实存内容之不一致,则证明馆臣在撰写提要时的随意性,特别是对阁本书前提要的撰写;而‘总目提要’的多次修改在不同阁本书前提要都留下了明显的痕迹,馆臣疏于复核,因而造成了不同阁本书前提要的差异。”9按,罗琳先生所言“永乐大典本”与此文所言《蚓窍集》“永乐刻本”虽有不同,但馆臣撰写提要所据版本存在的差异却具有“共性”。对于《蚓窍集》而言,分纂官撰写提要后并未复核文渊阁本库书,由此造成提要与阁本之龃龉。

二、上海图书馆藏四库底本《蚓窍集》特征及价值

上海图书馆所藏《蚓窍集》有这样几处明显特征,卷首有“翰林院印”满汉文大方印,书中有馆臣校勘、勾画、删改以及指示抄录格式之语,据此可以推断,是集为四库底本无疑。四库底本《蚓窍集》是研究阁本的第一手资料,也是探究《四库全书》纂修相关问题的一个个案。需要指出的是,《蚓窍集》系各省采集遗书,非为《永乐大典》辑佚书,四库全书馆办理进呈书籍又是另一种形式。《蚓窍集》或可揭示相关问题,此其一。其二,校勘官在选用之本上进行文字校改等工作,这一校勘成果是否直接体现在阁本《四库全书》之中。其三,通过对书籍中校勘痕迹的考察,可以判断馆臣对待文献的态度。其四,馆臣选用之本是否经过比较,如何检验校勘成果的有效性和合理性,也需要从四库底本入手进行研究。先来看一下四库底本《蚓窍集》的版本特殊性。

(一)抄录格式的提示

全书共计一百六十六页,提示抄录格式之处至少有十五处。卷首《蚓窍集》天头处有“凡抬写处俱不抬,评语俱删去,序俱顶格写,不必□”。卷一第一页天头处写“不必空行”。卷二第一页针对“评曰”处,于天头处书“评语俱删去,下仿此”,末行地脚处写“下另行”;第二页天头处题写“又一首须另行写”。卷三第二页“‘评曰’不写”,“‘《右发靖州》’等题,于每首前一行低三格写,不必写‘右’字”,且用“Ο”标示空格字数。卷四第一页“凡有抬头俱接写,下仿此”。卷六第一页“凡有因尊称抬写者,俱改直接写”;第二页“评语不必写,后仿”;第十七页“‘紫字’接前字写,不抬”;第十九页“双行排句写”。卷八第三页云“‘右紫霞觞’另行写,下‘黄牡丹’等俱仿此,不必写‘右’字”。卷十第一页称“□字原阙”。《全庵记》上书“此下不写”。原本凡抬写处,馆臣皆用墨笔,勾勒连接。注意校勘用笔颜色,墨笔。

将上述格式汇总,大致分为以下几点:其一,原本抬写处,一概不抬写;其二,删丁鹤年评语;其三,注释等补充内容,双行小字排写;其四,调整必要的排版格式。文渊阁库书《蚓窍集》基本按照底本提示的格式抄写,但也有并不按提示写者。如卷八第三页《咏菊八首》天头处题“‘右紫霞觞’另行写,下‘黄牡丹’等俱仿此,不必写‘右’字”,而文渊阁本库书在每首诗结束后,用双行小字题写“上紫霞觞”“上黄牡丹”等。

(二)校勘记的统计说明

除去“回”“晷”“交”“穴”“匹”等明显的异体字改写,四库底本《蚓窍集》的文字校正有二十二处,皆用墨笔涂抹、改写。1.《胡粹中序》,“赞”改为“匡赞”,“铿”改为“铿鍧”;2.卷二《白马篇》,“吽黎”改为“渠黎”;3.《少小從行伍二首》其二,“阙己宁论死”,“阙”另写“知”于天头处;4.卷四《洪武丙子三月三日千秋节》,“曆纪天开子”,“曆”改为“歷”;5.《送进士万嵩会试》,“宾兴属俊材”,“材”改为“才”;6.卷五《尹母行》,“舅姑百岁俱寿藏”,“藏”改为“臧”;7.《患足行》,“餧餇”,“餇”改为“飤”;8.《敬赋天马歌》,“太宛”,“太”改为“大”;9.《鹰鸡行》,“叮咛”改为“丁宁”;10.《御赐西马》,“新”,“”改为“鞴”;11.《春晖堂江夏雷道夫典仪奉母之所》,“谖草”,“谖”改为“蘐”;12.《白云窝》,“蓆帽”,“蓆”改为“席”;13.《重赋胡清之白云窝》,“谁识山中宰相材”,“材”改为“才”;14.《题审理正蔡原辅练林墓图》,“哀余东望千将泪”,“将”改为“行”15.《华亭钱全庆余先生奉别廿余年尝辱垂问因寄谢之》,“华亭钱全”,圈删“全”;16.《过皖城吊余忠宣公》,“堡鄣有方文且武”,“堡鄣”改为“保障”;17.《阅耕轩》,“顷筐敬饚朝烟里”,“顷”改为“倾”;18.卷七《题典仪柳以临九鸾白云图》,“老萱鸡鸣思问寝”,“问寝”乙倒;19.《九曲山房为宁波史孝子赋》,“渔入误迷源口路”,天头处墨笔题“‘入’应改‘人’”;20.卷八《题宁波乐节妇卷》,“至今九浃江头水”,“浃”改为“派”;21.《□□□□□所□陆□益断事墓铭其子闿求书□□》1,“此题‘所’字上五字缺,‘陆’字下一字亦难辨,只可注阙”;22.《江行三首》其三,“云树微茫里”,圈改“云”为“江”,天头处题“字原阙”,指“云”字。

在这二十二条校勘中,3、11、13、15、18、19、22七则,文渊阁本《蚓窍集》并未按照馆臣校记抄录,而是直接依据原刊本中的文字。剩馀十五条,阁本则与底本中的校记相同。

(三)丁鹤年评语的删除

四库底本《蚓窍集》题“云间管时敏撰,西域丁鹤年评”,《总目》也说:“是集……中有丁鹤年评语。鹤年家于武昌,与时敏皆为楚王所礼重,故并其评语刻之。”1然馆臣在进行校勘时,做出删除丁氏评语的决定。在提示抄录要求时,删去评语或不写评语出现四次。那么,馆臣为何将评语删除?这在四库底本中并未有相关文字记载,或只能根据评语内容及版本特征进行推测。

丁氏“评曰”并非针对管氏每一首诗,而是有选择地对卷二、卷三、卷四、卷五、卷六、卷七、卷八中的部分诗歌进行评论,分为句中评、诗后评、总评三种形式。今依四库底本《蚓窍集》将丁氏评论辑录如下:

卷二 五言古诗

《远游篇》评曰:“飘飘然有轻举之意。”

《少小从行伍二首》评曰:“任侠之状,俨在目前。”

《二隐图》评曰:“题二隐图者多矣,无若此诗,如亲与二隐接谈者。结句尤为脱洒。”

《晓起》评曰:“秋夜至此四诗,有选人风致。”

《和陆伴读闿过梅根》评曰:“辞严意新。”

《和吴教授晚泊大信阻风》评曰:“辞气雄浑,襟怀旷达。”

卷三 五言律诗

《郊居二首》评曰:“独坐诗至此共五首,以恬澹心造清淳语,是能安其所遇,无慕乎其外者欤?”

《从征古州□回途纪驿二十三首》之《右石头口》句中评曰:“形容至此,不惟出奇,可谓一饭不忘君矣。”诗后评曰:“从征诗廿三首,各因其山川险易,风景明晦,首首不同,是得纪行之法,绿萝、河池、明山三联,皆有声之画。”

《斋居直馆》评曰:“敬谨之心,不遑宁处。”

《丁丑仲春闻兄勉翁因门役从军不知戍所有忧而作》评曰:“友于之爱,急难之忧,流出肺腑。”

《赠僧龙翼云》评曰:“与诸僧诗用其本色语,作我佳丽句,是化乳酪为醍醐也。”

卷四 五言长律

《哭先师樗隐先生》评曰:“如一之义,心丧之哀,白首不忘,岂泛泛师友之言哉!”

卷五 七言古诗

《墨窗为越人赵撝谦赋》评曰:“意古辞工,诸长篇中,惟此为最。”

《尹母行》句中评曰:“写出尹母铁石肝肠。”

《李哥行》评曰:“李哥之行,固有可取,不遇士大夫为之发挥,亦与草木同腐已,至正之变,忠臣、节妇岂特有幸不幸也!”

《仝将军歌》评曰:“语有规戒。”

《题蔡将军春击球图》评曰:“健笔纵横,有与蔡将军意气争雄长。”此条底本文字漫漶,难以辨识,以《四部丛刊》本识读。

《敬赋白鹰》评曰:“天马白鹰结句,皆磊落称题。”

卷六 七言律诗

《清明感怀二首》评曰:“使去国怀乡者见之,岂不萧然有感于衷。”

《山水便面》句中评曰:“画外之画。”

《人日偶兴》评曰:“以人日为化日,府僚属为葛天民,可谓善变者矣。”

《丙寅元日军中次季翔韵》评曰:“徂征有苗,古所为难,王师一出,诸酋授首,非长于庙略能若是乎?”

《观射柳赠陈佥卫琰》评曰:“丁字甚有风刺。”

《题胡长史所藏风晴雨嫩墨竹四首》评曰:“立意造语,尤为工致。”

《国醮礼毕送张真人还山》评曰:“全篇雄丽,真是唐律。”

《和鹤年丁先生宿东岩韵兼呈洪山海禅师》评曰:“于孤苦中翻出一段清致,亦足少慰穷愁矣。”

《双竹》句中评曰:“形容逼真。”

《季翔弟惟学自嘉禾来武昌省母及其还也赋诗为别》句中评曰:“用事的当得体。”

《早朝和吴教授韵二首》评曰:“以治世之音讨清朝之盛,岂贾幼邻之流亚欤?”

卷六总评:“黄文献公语曰,‘文章莫难于诗,诗莫难于唐律’。今观集中五七言律,体制严整,或间出新语,亦复清俊,岂非得文献所谓难者欤?”

卷七 七言长律

《射虎行》:“除害卫生,写出仁者之勇,可见笔锋与矢镞争锐矣。”

卷七总评:“咏物诗形容精致至此,非自家笔头上有玉色花者不能也。”

卷八 七言绝句

《题僧翠竹兰若》:“语有悟入。”

《江夏奚翁自号竹隐既殁其子瑄写竹隐图以寓孝思因题二十八字以慰其意》:“用事亲切,措辞淳雅,诸绝句中,此为第一诗。”

卷八总评:“五七言律至晚唐气渐衰靡,不可为法,人所共知,惟绝句诗至晚唐所作尤为精致,而知者极少。宋人不得其门而入,元人惟龙鳞洲、范清江、虞青城得其三尺馀者,或日一至,或月一至,间得之而不纯。今观集中诸绝句诗,俱有法度,岂非尝私淑于三公者乎?”1

按,从《总目》所言来看,纂修官在拟写提要之时,所见之本应为有丁氏評语之本。且《蚓窍集》除永乐本外,未有另本行世。只是后来分校与提要分系两人,寄分校官予以书籍校勘,拟写提要纂修官进行提要撰写,后者并不知丁氏评语删除之事。至于删除丁评的原因,盖有四端:其一,丁评较为随意自如,除卷六、卷七、卷八总评外,其他诸评主要集中于个人主体感受,“评曰”文字带有明显情感色彩。所评范围包括立意、词气、造语、用典等,这些评论虽然有一定价值,但基于分校官的个人主观判断,其价值性或不足存。另,丁氏“评曰”带有小说“评点”的意味,这是馆臣不能接受的。如“飘飘然有轻举之意”“形容逼真”“用事的当得体”等。其二,底本《蚓窍集》刊刻质量不佳,部分诗歌文字缺失,丁氏“评曰”也有文字漫漶不清之处,这或许也是分校官决定不录评语的原因之一。其三,从《蚓窍集》整部文集来看,“评曰”打破了全书结构,分散性特征明显。且所有评论只涉及三十一篇诗歌,不足七百字,相较于全书而言,不具备整体性。其四,《总目》反复批判文人间的“标榜”之习,“标榜之词,未免溢美”“文坛标榜,不足尽据”“山人墨客,标榜成风”“明人标榜之习”等即是馆臣常用之语。卷六、卷七、卷八的“总评”之语存在标榜之嫌,在将《蚓窍集》抄录《四库全书》之时,抑或因标榜之语而删弃丁氏之评。

从上述四库底本《蚓窍集》的几点特征,可略为归纳此本的价值。

首先,四库底本的发现可释疑《总目》及库本的相关问题。《总目·蚓窍集》提要称“是集……中有丁鹤年评语”,检文渊阁库书却无。《四库提要辨证》《四库全书总目提要补正》《四库提要补正》《四库提要订误》《四库提要辨误》《四库提要丛订》等,皆不见相关辨证。家师何宗美先生始注意这一问题,并对提要进行辨析:“核四库本《蚓窍集》,未见所谓‘丁鹤年评语’。卷三《和季翔梦与海禅师看牡丹之作》题注曰‘师时以事在京栽松’,卷四《题右长史富春胡去华乃父清之处士墓志铭后》题注曰‘处士为里人诬诉于京而卒,赐金还乡以葬’,同卷《和吴教授过浔阳》末注‘白居易尚书左迁江州司马,李子威状元出守江州尽节’,卷六《阅耕轩》题注‘乃乡友陈景祺员外父杰翁轩名也’等,皆当为作者自注,即使出自丁鹤年,亦皆非评语,不过注解耳。”1辨证指出《蚓窍集》有四库底本存于上海图书馆,尚不及经眼,辨证略有偏失。今查阅上图藏四库底本,多个疑问不辨自明。《总目》所称此集有丁鹤年评语,四库底本所用永乐元年刊本确题“西域丁鹤年评”,且文中以椭圆墨底阴文“评曰”二字领起,内容见前所辑。因此,馆臣所见之本确实有丁氏评语。阁本之所以未见丁评,系纂修官删除所致。如此,《总目》与库书不一致的疑问可以解除。

其次,四库底本《蚓窍集》整体上呈现出办理抄录《四库全书》相关书籍的操作程序。各省进呈遗书的办理与《永乐大典》本辑佚书有所不同,这在乾隆三十八年(1773)闰三月十一日《办理四库全书处奏遵旨酌议排纂四库全书应行事宜折》中有较明确规定。只是当时各省进呈书籍尚未结束,事先办理《大典》本书籍及内府藏书。这一奏折中称:“臣等遵旨排纂《四库全书》,仰蒙皇上指示,令将《永乐大典》内原载旧本酌录付刊,仍将内府所储、外省所采以及武英殿官刻诸书,一并汇齐缮写,编成四库……遵旨将官刻各种书籍及旧有诸书,先行陆续缮写。其卷帙甚为浩繁,臣等酌议,凡应写各书,俱于每卷首行写钦定四库全书卷几万、几千、几百、几十,下注经部、史部字样;次行方写本书名目卷次。但首行卷数,此时难以预定,誊写时暂空数目字样,统俟编辑告成后再行补填,于排纂体制方能井然不紊。谨将篇式缮样进呈。至应写全书,现贮武英殿者居多,所有分写、收发各事宜,应即就武英殿办理。其未经发写之前,有旧刻显然讹误,应行随处改正,及每卷缮竣后并须精加校对。”2奏折所称将书籍缮写,是考虑到书籍自各省进呈,编纂完后予以发放本家。乾隆三十七年(1772)正月初四日谕曰:“其有未经镌刊,只系钞本存留,不妨缮录副本,原书给还。”3后或因编纂时间紧张,难以一一录副,就刊本原书进行校勘,随后发写誊录,这一原则至少在乾隆三十八年(1773)七月十六日就已确定。于敏中在给陆锡熊的信函中说:“遗书毋庸录副,与愚前奏相合,至应抄之书,即交四百誊录缮写,毋庸另添誊录,前已面奏允准,随即寄信通知馆中,众所共闻者。”4于敏中在乾隆三十九年(1774)六月初五日函札中又说:“应刊各种,自应交武英殿录副;其应抄各种,亦应随时办理也。”5《蚓竅集》一书系两江总督采进本,属于应抄书籍,那么此书录副的可能性不大。据此四库底本知,分校官是在进呈书籍本上直接进行校勘和勾画。所做的工作程序,应该就是四库馆高层做出的决定。这一定则,在办理各省进呈书目时被予以贯彻。底本《蚓窍集》抄录格式中的“评语删去”“不必空行”“不抬写”“顶格写”等,这是直接指示库书抄写格式的,今比较文渊阁本库书,基本按底本格式抄写。仅从格式上看,就可以确定库书是按照此底本进行抄录的。因此,《蚓窍集》一书的办理程序应该是:书籍进呈、钤“翰林院印”、书籍版本择选、分校官校勘、誊录官抄写。

再次,四库底本《蚓窍集》具有重要的版本价值和校勘价值。纂修《四库全书》时,馆臣依据进呈书籍进行版本考察,此四库底本系永乐年间刻本,为《蚓窍集》最早刊本,可见馆臣所选之本具有较高的版本价值。在各省进呈书籍中,《蚓窍集》又有马裕家呈送书目、山东巡抚采进本、国子监汪交出书目三种,其中是否有永乐年间本已不可知,至于馆臣缘何选两江总督进呈本,也无从查考。但此四库底本存世,将刊本与四库本搭建起桥梁,使我们能够清晰看到阁本版本来源。另一方面,底本《蚓窍集》有很高的校勘价值。底本保留了分校官校勘痕迹,这些校勘记能够清楚呈现馆臣校勘书籍的态度,将库书《蚓窍集》中的文字与校勘记进行比较,能够看出版本之间的差异性,以及由此可溯源底本文字差异的来源。其实,底本兼具两个版本特征,一是原刊本的文字和形制,二是经过校改之后版本文字上的差异和抄写格式的变化。如果没有此底本,库本的文字差异从何而来,恐难于推断。

三、文渊阁本《蚓窍集》的版本价值——兼辨赵万里跋文之误

《蚓窍集》底本的存世,有助于判断原刊本、底本与库本三者之间的关系。不难看出,四库底本是联系原刊本与库本的纽带和中介,其价值和意义自不待言。《四库全书》纂修之时,由于乾隆下令禁毁、改篡不利于清王朝的文字,因而四库本书籍大受诟病,学者对库书版本多有非议,且多认为四库本多经篡改,已非本来面目,不宜用作文献参考。这是学界的共识。然《四库全书》收书三千四百多种,这其中《大典》本书籍基本是孤本,不管其本来面目如何,《大典》辑佚书自有其价值。而对于库书所据之本尚存的内府藏书和进呈书籍来说,原刊本与库书的差异性、优劣性则需要进行比勘。也就是说,对于《四库全书》所收书籍而言,每一部书都具有独立性、唯一性和特殊性。笼统地说《四库全书》书籍版本低劣,是不负责任的。文渊阁本《蚓窍集》有明永乐刊本存世,按照一般逻辑,首先选用的是最早刻本,而且最早刻本一定较四库本为优。如《四部丛刊三编》收录上海涵芬楼影印北平图书馆藏永乐刊本《蚓窍集》1。此本后有赵万里先生《跋》,是跋详列《四库全书》本之劣、馆臣之过。跋文内容如下:

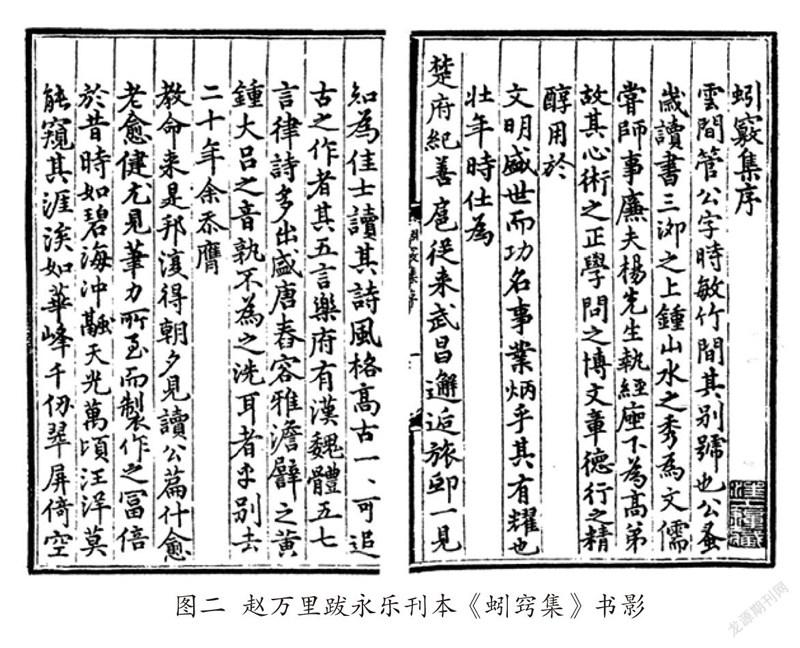

永乐中楚府刻本管时敏《蚓窍集》十卷,半叶十行,行二十字。诗以古今体类次,前后有“土风精喜”“越溪草堂”“文水道人”诸印,审是义门何氏故物。卷六第六叶、第二十叶,义门据别本摹写,持以校《四库全书》著录本,实远出库本上。如卷三《从征古州□回途纪驿二十三首》,此本大题后系以小题,如“右发靖州”“右洪江”“右安江”等皆小题也。盖刊时先诗后题,故以“右”字识之。库本既悉删“右”字,而原诗序次仍而未改,于是前首之题未有不误为后一首者,此一事也。卷十《重九呈兄勉翁》诗,此本三首俱全,库本脱第二首。又《初度日复呈兄勉翁》诗三首,库本全脱。此外,二本诗题亦时有出入,如卷五之《患足行》,库本改作《折足行》之类,未易缕指,此二事也。《提要》称:“丁鹤年与时敏皆为楚王所礼重,故并其评语刻之。”又云“时敏又有《秋香百咏》《还乡纪行》,见周子冶所作《全庵记》”,知所据本有评语,又有《全庵记》,与此本同。然库本无之者,则馆臣之过矣,此三事也。观于此三事,则此本之善不待烦言而解。时敏,初名讷,后以字行,华亭人,与袁海叟交善,俱以诗名。洪武九年,征拜楚王府纪善,进右长史。丁鹤年是时亦客居武昌,尝有诗送时敏云“楚王独数苏从谏,齐士谁过管仲才”(见《海巢集》卷四),其推重如此。此集亦出鹤年评骘,彼二人之交谊可于此觇之矣。海宁赵万里。2

根据赵氏所言,其是将永乐本与库本进行了校勘,并得出库本《蚓窍集》的三条谬误(或称“过错”),信誓之辞,言之凿凿。那么,事实是否如赵氏所言呢?库书与原刊本的差异性到底有多大?若将四库底本纳入比较,原刊本、四库底本与库本孰优孰劣,是否可当下立判呢?带着这些问题,我们详细研究了原刊本、底本和库本,发现赵氏所言不实,库书的地位不可替代。为了能够清晰地说明问题,我们现将赵氏《跋》文所言“三事”予以澄清。

第一,赵氏认为,库本删削诗题文字,致诗序次有误。

原永乐刊本《蚓窍集》卷三《从征古州□回途纪驿二十三首》,刊时先诗后题,每首诗题以“右”字领起。赵氏说“库本既悉删‘右’字,而原诗序次仍而未改,于是前首之题未有不误为后一首者”1。不知赵氏所据《四库全书》著录本为何本?值得注意的是,四库底本《蚓窍集》对这首诗的抄录格式有分校官所书“‘《右发靖州》’等题,于每首前一行低三格写,不必写‘右’字”一语,且用“Ο”标示空格字数。按道理誊录官在进行誊录时,应该是注意到了分校官的提示,但文渊阁库书对底本并未做任何改动。因此,赵氏所言“前首之题未有不误为后一首”,无从谈起。赵氏应该经眼了四库底本,却并未核对文渊阁四库本《蚓窍集》,因而得出了不实结论。

第二,赵氏认为,库本脱文严重并改易诗题用字。

赵氏云“卷十《重九呈兄勉翁》诗,此本三首俱全,库本脱第二首”,检文渊阁库书《蚓窍集》,《重九呈兄勉翁》三首五言绝句俱在,并不存在脱第二首的情况2。又云“《初度日复呈兄勉翁》诗三首,库本全脱”,今文渊阁库书《蚓窍集》中三首诗皆在,也不存在“全脱”情形。不知赵氏何来此言?至于《患足行》库本改作《折足行》,今文渊阁库书就作“《患足行》”,根本不存在改《折足行》的情况。赵氏说“二本诗题亦时有出入”,也是不符合事实的。笔者将永乐刻本与库本诗题一一对校,未发现一首诗歌题目有异。换言之,原刊本与库本诗题完全一致,未经改易。至于赵氏“时有出入”“未易缕指”之说,是完全不符合事实的。

第三,赵氏认为,馆臣有删丁鹤年评语及《全庵记》之过。

赵氏根据《总目》所言,推测《总目》“所据本有评语,又有《全庵记》”,这一点没有错。其也发现库本无评语,也无《全庵记》。这至少说明了三个问题:其一,可以确定赵氏未见四库底本《蚓窍集》,否则其大可依据分校官所记直言,不必据《总目》推论;其二,赵氏所言前二条皆与库书情况不符,然此条却与库书一致,这说明赵氏之言本身存在矛盾之处,而据文渊阁库书判断,赵氏所述前二条皆不符合事实;其三,库本《蚓窍集》无评语,亦无《全庵记》,今据底本知,系馆臣所删,从保存版本特征和存留文献的角度来看,馆臣确实有过失之处。但是,《总目》云是集有“丁鹤年评语”,又说“时敏又有《秋香百咏》、《还乡纪行》在集外别行,见周子冶所作《全庵记》中”3。说明纂修官是见过永乐年间刻本《蚓窍集》,然其并不知晓分校官意欲删除丁氏评语和周氏《全庵记》的。前面提及丁氏评语存在的问题,馆臣予以删除,或是基于修書工作考虑,抑或是馆臣反复批评的明人“标榜”之习。但是无论怎样,馆臣删除丁鹤年评语及《全庵记》,确是一过。鲁迅也曾说:“清朝的考据家有人说过,‘明人好刻古书而古书亡’,因为他们妄行校改。我以为这之后,则清人纂修《四库全书》而古书亡,因为他们变乱旧式,删改原文。”4

既然文渊阁库书《蚓窍集》并未有赵氏所言各种纰缪,那么库书与原刊本、四库底本相比,其版本价值如何呢?现将原刊本、底本、四库本进行比勘,列校勘记如下。

表一 《蚓窍集》原刊本、底本、库本校勘记

根据校勘记来看,阁本并非全部按照底本校勘结果进行修改。所有三十四条校记,共分为以下几种情况:其一,异体字、不规范字的更改有六条,即①②。这些文字或可两存,并不影响对文义的表达,其主要体现四库修书工作对书写字体的要求。其二,馆臣对原刊本进行校改,四库本据以录入者有九条,即④⑨。但馆臣校记并非全部正确,换言之,四库底本错改。如原刊本“曆纪天开子”,馆臣将“曆”改为“歷”,四库本照改,误。又如“舅姑百岁俱寿藏”,馆臣将“藏”改为“臧”,四库本照改,误。其三,底本有馆臣校记,但四库本不依据校勘结果改,而是直接依据原刊本抄录。如。其四,原刊本与底本一致,阁本与前二者不同,即③⑦。这其中,阁本有直接改常用字者,也有错抄者。至于其它形式方面的校改痕迹,阁本有采录者,亦有不改者。需要指出的是,底本并不涂改原刊本中“虏”字,四库本也不改,而其它底本,如《王梅溪集》底本“夷狄”改作“强梁”,“虏”改作“金”;四库本“烨”字缺笔避讳,然“晔”字则不避讳1。这在某种程度上说,四库本的抄录并非严格遵守修书规则,而以原刊本为依据。

四库本与四库底本对比,二者价值或可辨证来看。就四库底本而言,其对永乐刊本《蚓窍集》的校勘有一定的价值,至于四库底本误改、错校之处,尚可据原刊本复其本来面目。而四库本《蚓窍集》,一方面据四库底本抄录,四库底本之误往往延续,这是四库本的劣处;另一方面文渊阁本《蚓窍集》改正了四库底本的错误,并据永乐原刻本抄录,这对保持文献本真面目有一定的价值。总之,《蚓窍集》作为一个原刊本、四库底本、四库本均存世的本子,这一个案从某种角度展现了四库本的复杂性。四库本价值的判定,既不可随意否定,也不可全面肯定。四库本应该是一个个独立的个体,其特点具有单一性、排他性和独立性。因而,四库本优劣不可一概而论。

Distinguish Between the Original Version of Siku and Wenyuange's Yinqiaoji Version

Zhang Xiaozhi

Abstract: There are not many extant editions of Yinqiao Ji, and the earliest extant engraved edition is the Yongle edition. According to the Zongmu, the Siku Quanshu in the Qing Dynasty which copied the Yongle version into the library book. However, there are differences between the General Catalogue and the library books, that is, the Siku version is not the same as the original version. The discovery of the original copy of the four libraries, Yinqiao Ji , has solved the reason for the difference between the General Catalogue and the library books. The question then arises as to which one is better or worse than the original version of the Siku and the pavilion version of the Yinqiao Ji. Zhao Wanli's postscript Yongle's edition of Yinqiao Ji stated that there are three major problems in the Siku edition, which directly points to the error of the Kuben. In fact, Zhao's postscript is speculative and has no actual evidence. From Zhao's writing, it may be seen that he should have seen the original manuscript of the Siku, so he only analyzed the traces of deletion by the officials of the original manuscript, but did not check the library books. Zhao's postscript is actually a preconceived misjudgment, which to some extent shows the academic circle's misunderstanding of the Siku edition.

Key words:Yinqiao Ji;original edition;Siku script;Wenyuan Pavilion Siku Books;Proof-reading Interaction

(责任编辑:胡海琴)

作者简介:张晓芝,1985年生,四川外国语大学中国语言文化学院副教授,南开大学文学院博士后,中国古代文学硕士生导师,研究方向为明清文学、四库学。

〔基金项目〕:本文系2018年国家社科基金项目“《四库全书》集部存世底本研究”(项目编号:18XZW013)的阶段性成果。

1 高儒撰,周弘祖撰:《百川书志 古今书刻》,上海古籍出版社2006年版,第236页。

2 焦竑:《国史经籍志》卷五,《丛书集成初编》,商务印书馆1939年版,第279页。

3 黄虞稷撰,瞿凤起、潘景郑整理:《千顷堂书目》,上海古籍出版社2001年版,第457页。