论明代文章总集对“传”体的接受和辨析

夏朋飞

“传”体作为历史书写的重要文体,长期不被视为文章之一体。宋、元以来,文人“私传”创作渐趋流行,传体入集变得较为普遍,考察别集特别是总集的传体设置、作品选录、文体辨析,可以比较准确地理解彼时的传体文学思想。明代既是传体文创作的一个高峰,又是中国古代文体辨析的集大成时期,这一时期不少总集都设置有传体,收录传体作品。这为考察此一时期的传体文学观念,提供了良好的载体。

一、 明代文章总集中的“史传”

文学场域内的传源于《史记》所创之列传,这一体式在后世得到广泛应用,不仅成为古代正史书写的主体,同时也对其他传记文体如碑、志、铭、状等产生了深远的影响。不过,以《史记》《汉书》为代表的史部作品虽然属于广义上的“文学”,但长时间不被纳入文章总集,未能成为狭义上的文学之一体。典型的表现是《文选》《文馆词林》《古文苑》等总集都不收录史部作品。另外,“史传”一辞的内涵长时间内为史部的同义替换,为“国史传记”之意,不具有文体意义。如《文心雕龙》“史传”篇,主要讨论史书的体例和文笔,并非对传体体式的辨析;同样还有《艺文类聚》,该书“杂文”部首设“经典、谈讲、读书、史传、集序”诸目,体现出“杂”的一面,然后始为“诗、赋、七连珠、书、檄、移”(欧阳询,卷五十五至卷五十八1489—1600)等“文”之诸体,其中的“史传”亦是史部之意。史部作品成为文章之一体始于真德秀的《文章正宗》。《文章正宗》“叙事”部首录《史记》中的叙事片段,后择取《伯夷传》《屈原传》《孟子荀卿列传》三传,开了总集收录史传的先例。然该书所录局限于《史记》列传,亦未明确设置传体,到明代以史传入集的做法得到进一步地确立和扩充。

明初《文章类选》《文章辨体》等已明确将史传作为文学之一体。明初藩王朱栴编辑《文章类选》40卷,分文体为58,其中传体排在赋、记、序之后,于传体中首录司马迁之《屈原传》《孟子荀卿列传》两篇。吴讷《文章辨体》内集50卷、外集5卷,收文体54种,于传体目录下收《荀子孟卿列传》《董仲舒传》《黄宪传》三篇。上述两书收录史传作品虽少,却代表着史传内部不同的书写样式。对此,吴讷在《传体序题》中有所说明:“太史公创《史记》列传,盖以载一人之事,而为体亦多不同”(吴讷49),择录《荀子孟卿列传》是因为该篇“不正言二子,而旁及诸子。此体之变,可以为法”,而选择《黄宪传》是由于它“盖无事迹,直以语言模写其形容体段,此为最妙。”《董仲舒传》以对策议论为主,与史传常体亦有所不同,作者虽未明言,其用意大概在此。徐师曾《文体明辨》在吴讷的基础上明确提出史传“有正、变二体”(徐师曾370)之别。徐氏以《管仲传》《司马穰苴传》《平原君传》等以叙事为主者为正体,以《伯夷传》《孟子传》《屈原传》《黄宪传》等简述传主生平、侧重抒情议论者为变体。吴讷、徐师曾所录史传数量尚少,至刘节、贺复征则数量、比重都有所扩充。刘节《广文选》收传体作品17篇,其中12篇为史传,作品来源除《史记》《汉书》外,还扩展到《三国志》。至于贺复征《文章辨体汇选》不仅大量择录正史列传,而且录及《左传》《国语》以及魏晋杂传。该书收录编者认为的传体作品222篇,其中正史列传112篇,涉及《史记》《汉书》《三国志》《新五代史》等,为往代总集所罕见;又摘录汇编《左传》《国语》中的叙事片段35篇,将其命名为《晋文公》《齐桓公》《吴王夫差》《赵朔》等。以《左传》《国语》中的片段为传的做法,终究有些名实不副。然而贺氏此举仍有一定的积极意义。《左传》虽为编年体史书,以记述事件为中心,人物经历散见于各年月中。但《左传》不少文字叙述人物颇为集中,且文笔生动,将这些片段串联起来,仍具有人物传记的意味。如贺氏所集《晋文公》《晋悼公》不失为二人的传记雏形。至于《国语》则叙述人物更为丰满,贺氏收录的一些篇章如《越王勾践上》《越王勾践下》联合起来称之为“勾践传”亦不为过。再者,徐师曾还首次将裴松之注《三国志》所引用杂传亦列为“史传”,注意到杂传的文体特征,及其在传体演变中的地位,仍有较大的进步意义。另外尤为值得注意的是,贺复征将现在一般视为杂传的《鲍出传》《庞娥亲传》《夏侯氏传》《王弼传》《荀粲传》独立出来,列入文人所作“私传”(传体文)之中,认为这些以传命名的单篇作品已脱离史部的范围,当出自于别集,这对今人研究唐前传体文仍有所启发。

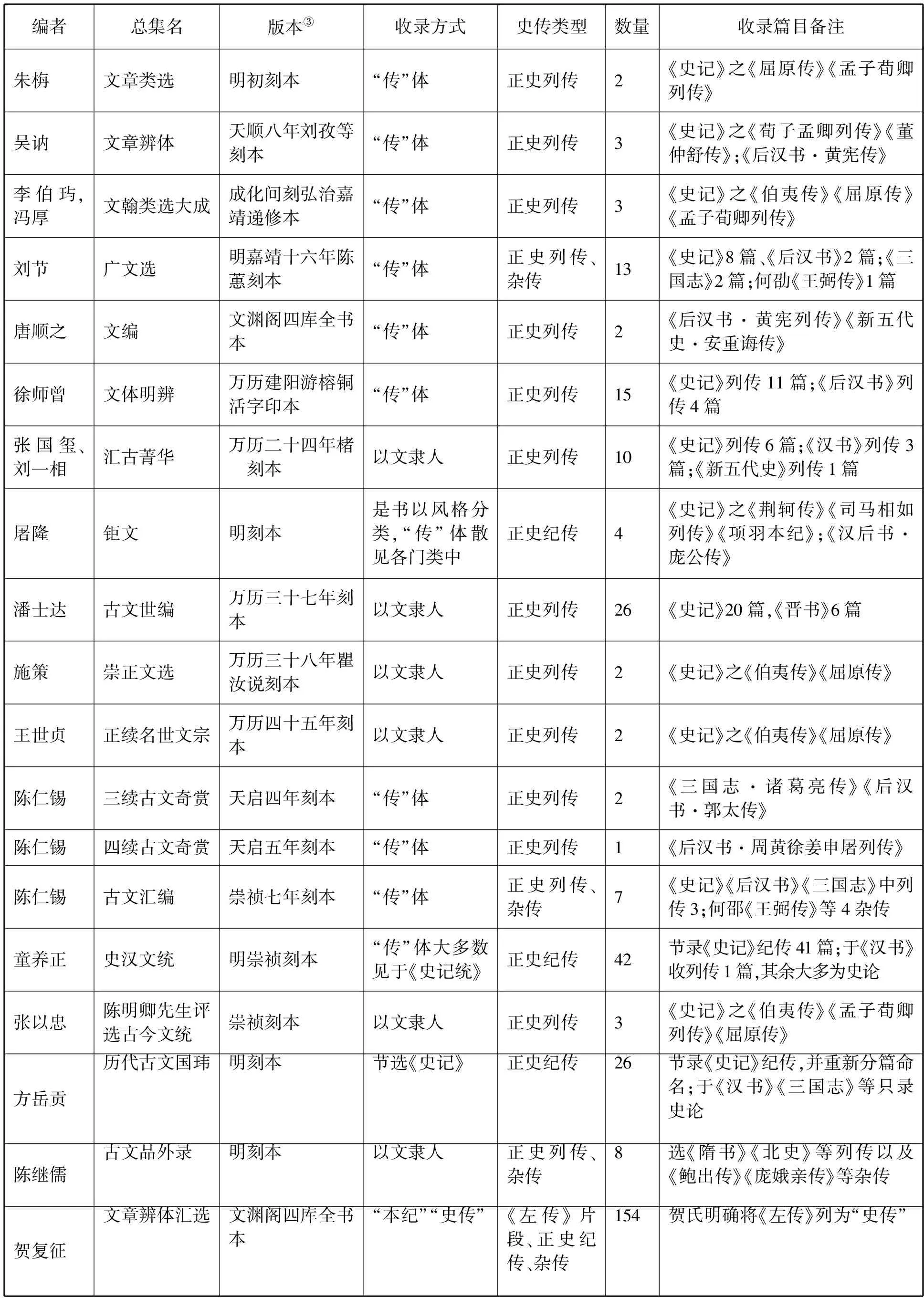

明代文史观念的变化在总集对传体的接受中,有突出的表现。总览明代文章总集对史部作品的接受,以《左传》《国语》等先秦经典最受推崇,晚明贺复征更是将《左传》之文列为“史传”之首。至于人物传记则首推《史记》,往往仅择录《史记》列传数篇作为史传的代表。至于《汉书》《后汉书》《新五代史》等,则更重视其论赞,而较少录及传记主体。兹附简表1,大体可见明人对史传的接受概况:

表1 明文总集收录史传统计

二、 明代文章总集对传体文的接受

传体文又称“私传”、传叙文、散传等,指文人创作的以传命名的收录于别集中的单篇传记。传体文作为文章之一体进入总集的时间颇晚。西晋任昉《文章缘起》中已列传体,其文曰:“传,汉东方朔作《非有先生传》。”(任昉13)其推源传体而不言《史记》,似已专指文人私传。由于该书绝大部分已经亡轶,其所谓“传”体的究竟意涵不得而知。唐初所编的《艺文类聚》是目前所知的最早将传作为文之一体的类书,该书“史传”部征引文体中就有传,收江淹《自序传》一篇(欧阳询,卷五十五1507);在“人物”部征引传体中,收录王僧孺《太常敬子任府君传》(欧阳询,卷四十九1340)。这说明唐初已经将前代文人所作私传视为文章一体。至宋初编纂《文苑英华》,已明确设立传目收录前代传体文。

明人对前代传体文的收录主要参考《唐文粹》《宋文鉴》《文章正宗》等总集,因袭色彩重,独创性不大。以《文章类选》为例。该书由庆王朱栴号召编辑,于洪武31年(公元1398年)完成,收录明前作品共40卷,其中第7卷为传体。首先收录《屈原传》《孟子荀卿列传》2篇史传,之后为传体文19篇,起自东晋陶渊明《五柳先生传》终至元代揭傒斯《李节妇传》,其中除司马光《圉人传》、陈傅良《李斯梦鼠传》两篇为编者增加外,其他都拣选自《宋文鉴》与《元文类》。明人对传体文的接受主要体现在对本朝作品的择录汇编上。

(一) 明文总集所录传体文大体反映了明代传体文的创作形势

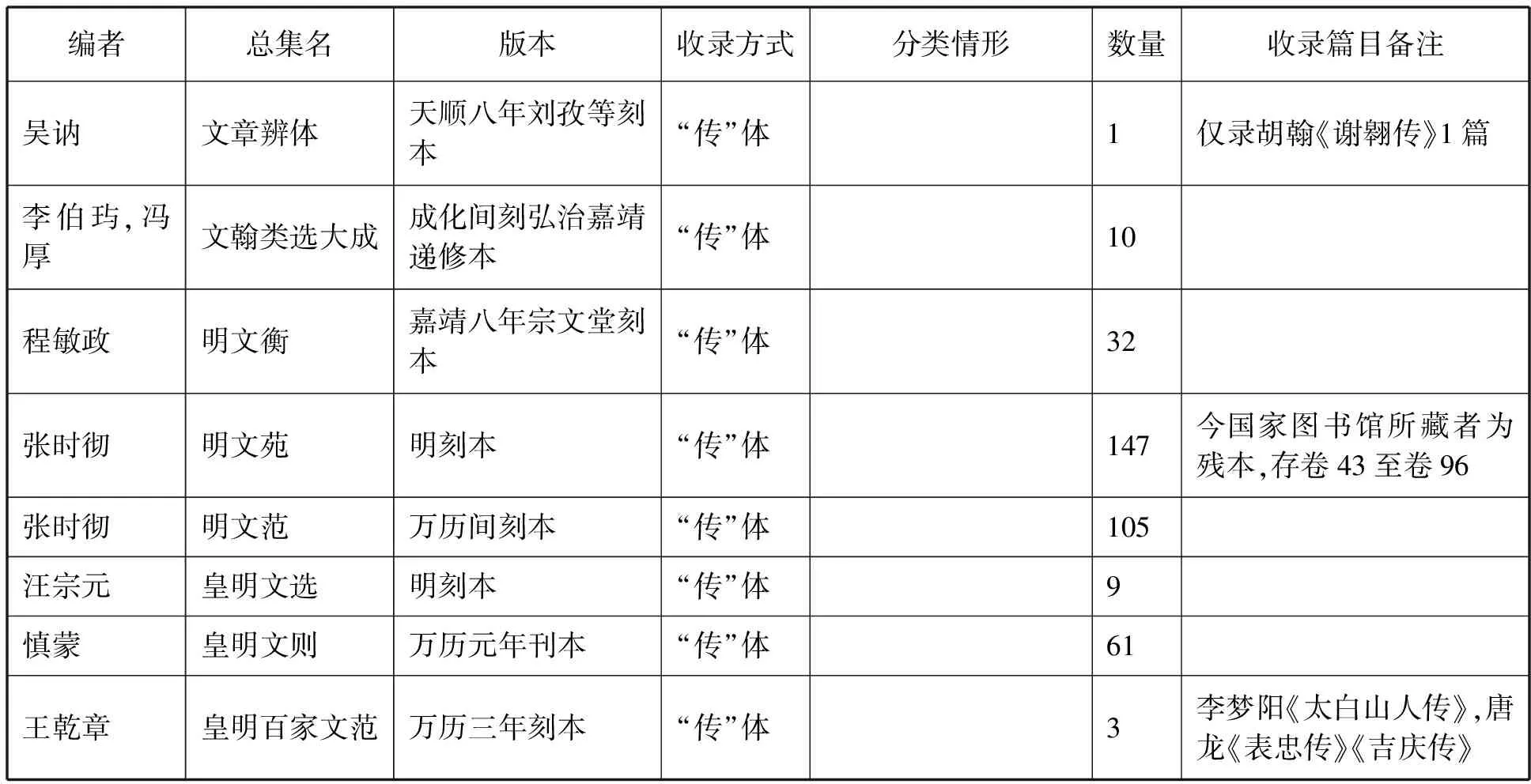

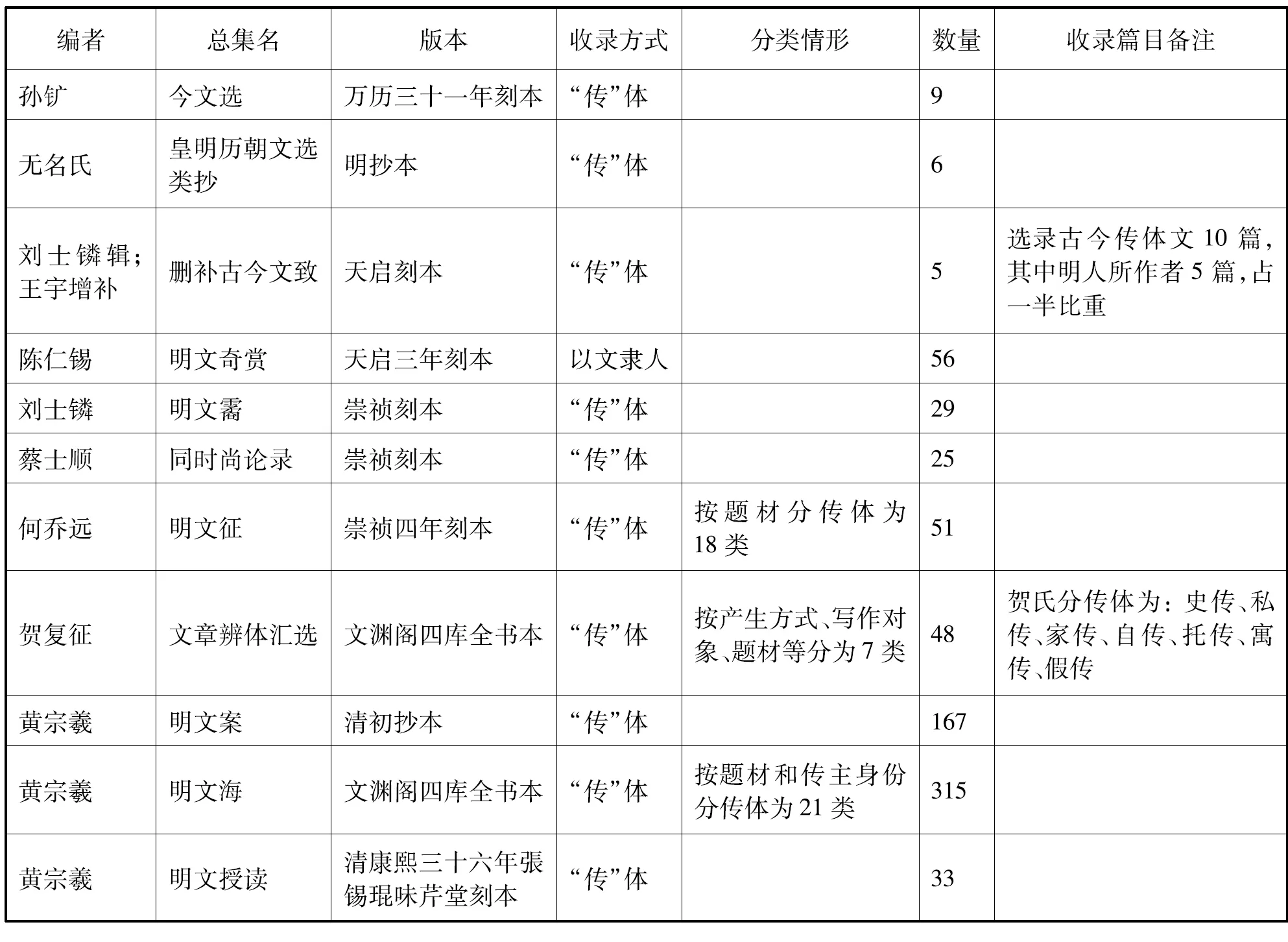

从明中叶开始,编纂本朝诗文总集成为明代总集编纂的主流。从《明文衡》到《明文海》,相当数量的明文总集为考察明人对本朝传体文的接受提供了良好的文献依据。明文总集于本朝传体文接受的一大特色是择录作品数量较多,且大体呈上升趋势。宋代之前传体文的创作都较为冷寂,其时的文章总集如《文选》《文馆词林》《古文苑》等都不设置传体。宋元时期传体文创作渐为流行,据笔者检阅《全宋文》《全元文》,知宋元两代的传体文分别在270篇与320篇左右。然而宋元两代的文章总集大多不设置传体,择录传体文最多的《宋文鉴》亦只录17篇,而《元文类》则仅10篇,这远不能反映宋元时期传体文的创作情形。明文总集多设置传体,择录作品数量渐多,反映明人对这一文体渐为重视。兹附入表2,对明人收录本朝传体文的情形作一总体归纳。

表2 明文总集对明代传体文的收录

续表

上表中,《文章辨体》《文翰类选大成》录文都侧重于前代,《明文衡》始为明代第一部专收本朝作品的总集。该书共100卷,其中卷57至卷61为传体,收传体文30篇。《明文衡》所收传体文止于成化年间,选录作品还不多。嘉靖、万历年间,张时彻编纂的《明文苑》与《明文范》无论在收录范围和规模上都超过了《明文衡》。《明文苑》96卷,其中卷47至卷52为传体,收录明初至嘉靖年间的传体文147篇。万历年间张时彻又编成《明文范》一书,该书68卷,其中卷39至卷42为传,作为《明文苑》的精选本,仍收录传体文105篇。明末何乔远编《明文征》74卷,其中卷62至65为传体文,共收录作品51篇,虽数量不多,但何氏却细致地将其区分为18类: 古贤、名臣、道德、文章、孝烈、节烈、义烈、奇节、独行、笃行、厚德、清德、自述、闺德、艺术、支离、贤阉、物类。分类的精细代表着对对象认知的深化,乔氏之举对黄宗羲有直接的影响。至黄宗羲《明文案》《明文海》,则具有总结一代文学的特征,两书所录传体文都涵盖整个明王朝,无论是数量,还是题材与类型都较充分反映了明代传体文创作的成就和特点。《明文案》217卷收入明代传体文作家93人,作品167篇。《明文海》482卷,其中卷387至卷428为传体,收录明代200余人的传体文314篇,在全书中其数量仅次于序、记等文体,数量之多在历代文章总集中都绝无仅有。黄氏将传体文按题材划分为21类: 名臣、功臣、能臣、文苑、儒林、忠烈、义士、奇士、名将、名士、隐逸、气节、独行、循吏、孝子、列女、方技、仙释、诡异、物类,因各种原因难以归入上述者,则并入杂传。《明文海》所归纳几乎涵盖了明代传体文的各种题材类型。其中名卿类(合名臣、功臣、能臣而言)传体文33篇,节孝类(合孝子、列女而言)34篇,方技类44篇,与明代传体文的写作对象以官宦为大宗,以方技为重要特色,节孝类作品充斥的总体形态若合符契。

明代是中国古代传体文创作的一次高峰,据笔者统计,明代传体文作家不少于350人,作品在2600篇以上,远超以往历代传体文数量之和。明代传体文创作的兴盛,首先是继承宋元以来私传渐趋流行这一趋势的“自然”结果。宋代文人渐渐摆脱史官传统对文人作传的无形制约,较多为孝子、列女及身边亲友写传,但尚不普遍。至元代渐成波澜,较为突出的一点是开始较多地为高级官员作传。然而这一形势在明初又有所低徊。明初太祖、成祖时期,政治环境较为严酷,文人动辄得罪,彼时作传之风颇为不振。至明代中后期,高压统治已大为松动,帝王、台阁对文学的影响减弱;加之明代不设史局,不修国史,史官传统、史官权威对文人作传的影响制约已很微弱;彼时,南方特别是江南地区经济文化发达,出于家族记忆、丧葬仪式、社会交际、记录传闻以及抒发情志等需要,士人、官员以及富商、方技者等对传体文的需求十分广泛;加之,明代中后期印刷出版的发达,史部作品文学化、辞章化的影响等,终于使传体文大行其道。明代中后期,张时彻、何乔远、黄宗羲以及陈仁锡、徐师曾、贺复征等对本朝传体文的重视,与这一文体在明代的创作和应用趋势基本吻合,反映了明人对本朝传体文创作的自信态度。

(二) 明文总集择录传体文的主要倾向

文章总集的择录标准往往是多元的,具体到每一部总集其选文宗旨与实际情形也各不相同。然而在同一时代中,性质、旨趣相近的总集,其选文仍具有某些共性特征。具体来说,明文总集选录传体文具有兼重文情与道义,重文学与重教化二维并存的明显特征。

不少明文总集对传体文的遴选颇为严格,所选篇目在书写体式和文学成就上都富有代表性,一些作品的经典化正起步于此。明代传体文大多数是请托之作,不少作品因敷衍应酬,情感不足,模式化现象严重。明文总集在择录传体文时,往往有意择优取良、裁汰粗滥。以《明文衡》为例,该书编者程敏政,生长于官宦之家,出身翰林、久居清要,诗文创作受台阁之风影响显著,故选文多崇儒颂德,理学色彩浓厚。但程氏择文仍有兼重“文”与“道”的努力。程氏自序言:“夫文,载道之器也。惟作者有精粗,故论道有纯驳。使于其精纯者取之,粗驳者去之,则文固不害于道矣。”(程敏政484)这一宣言在他所选传体文中有一定的表现。其所选之胡翰《谢翱传》、宋濂《王冕传》《杜环小传》、高启《南宫生传》、徐一夔《洛下遗民传》、张孟兼《唐钰传》等作品既符合伦理道德的规范,又具有鲜明的文学特征,为后来文章总集如《皇明文选》《国朝文纂》《明文范》《明文海》等继续收录,初步实现了这些作品的经典化。又比如张时彻《明文范》、黄宗羲《明文海》的编纂。前者是对《明文苑》的精选,后者是对《明文案》的精炼和扩充,在作品目录的增减变化中,颇能看出作者的编纂态度和文学观念。

张时彻,出身宁波大族,官至南京兵部尚书,因处置倭寇军情失宜,罢官闲居。他一生交际广泛,与文坛名流如王世贞、茅坤、唐顺之等皆有往来,闲居后更留意文学,《明文苑》《明文范》当编辑于此时。《明文苑》以广收博采为旨,不少作家都有数篇作品入选,而《明文范》则进一步简选典范之作,不少作家作品最终被裁汰。如杨维祯,《明文苑》收其传体文三篇: 《铁笛道人自传》《斛律珠传》《慧观传》,而在《明文范》中只留下了《铁笛道人自传》一篇;同样,乌斯道的三篇传记《骈义传》《乐枅传》《倪隐君传》,最终也只留下《骈义传》;又如史鉴原入选《姚善传》《吕震传》《尹昌隆传》,最终只留下《姚善传》一篇。这些被保留的作品文学特色普遍更为显著。同时,《明文范》亦有个别增补的情况。如归有光,《明文苑》只有《蔡孺人传》一篇,《明文范》增入《张自新传》《归氏二孝子传》;汪道昆原只有《霞石山人传》一篇,《明文范》增入《詹处士传》《沈文桢传》两篇。另外,《明文范》于多数作家只择录一篇代表作,只个别大家会择录数篇,除上所述归有光、汪道昆外,还有宋濂、李梦阳、王世贞等。如此,便较为突出地显示出这些传体文大家的地位。此外,《明文范》还删去了不少官宦、列女、封公类传体文,新增入不少隐逸类和奇士类传记,如刘基《独冷先生传》、刘楚《华山樵者传》、郑善夫《郑颠公传》、郑晓《杜生传》以及李梦阳《太白山人传》、殷云霄《太白山人传》、陈九川《诗丐传》、朱察卿《浦小痴传》等,这两类都是明代传体文中最富有特色的类型。从这些调整可以看出张时彻对明代传体文的新变有较为敏锐地把握。此后,何乔远《明文征》、陈仁锡《明文奇赏》、黄宗羲《明文海》在择录传体文时都不同程度地参考了《明文范》,不少传体文名篇也由此脱颖而出。

由于受时代限制和个人阅读量的制约,《明文衡》《明文范》《明文奇赏》《明文征》等总集所录都未能总览明代的传体文学,对明代传体文特色、成就的把握缺失较多,而黄宗羲《明文案》《明文海》则做到了后来居上。黄宗羲为清初著名遗民,抗清失败后,立志总结有明一代之文学,《明文海》正是其心血贯注之作。《明文海》所录传体文虽遍及明代,然其中于明初与晚明选录特多,而这两个时期正是明代传体文发展的两处高峰。以往明文总集虽已注意到明初传体文的创作成就,但限于体量,选录作品较少,不足以突出明初传体文的成就和地位。如汪宗元《皇明文选》于明初作家只选录宋濂传体文3篇,其他如高启、解缙、王祎、方孝孺等人则无;陈仁锡《明文奇赏》已选录宋濂传体文7篇,解缙之作6篇,但其他明初作家作品选录极少。黄宗羲则大量选录明初作家与作品,如选宋濂传体文12篇,位居第一,突出了宋濂在明代传记文学史上的地位;选高启之作3篇,方孝孺之作5篇,其他如乌斯道、王祎、苏伯衡、解缙、刘楚等人也皆有选择,明初作家作品的比重明显提高。至于晚明,由于时代限制,不少总集未能涉及,如《明文衡》选文至于成化年间,《明文苑》《明文范》止于隆庆之初,《明文奇赏》《明文征》选录传体文不涉天启、崇祯朝的作家作品。《明文海》恰好填补了这方面的空白。《明文海》对晚明作家颇为青睐,收录袁中道之作6篇,侯方域、赵南星之作各5篇,其他如钟惺、陈子龙、陈衎、陈继儒、王猷定等皆有收录。

再者,黄宗羲选文眼光精到,很多经典之作都在《明文海》中得以呈现。典型的表现是从《明文案》到《明文海》传体篇目的增删。如李东阳在《明文案》中原有4篇入选: 《赵节妇传》《王古直传》《都城故老传》《岳正传》,至《明文海》则删去了李东阳为其岳父所作的《岳正传》,所保留的3篇确为李东阳传体文的代表之作;又如屠隆原有6篇入选《明文案》,《明文海》最终只保留了《尹髼头传》这一特色最为显著的一篇。另外,从《明文案》到《明文海》,黄宗羲增加了不少优秀的作家和篇章,如王祎新增入《吾丘子行传》,戴良增入《吕复传》,作家中如黄绾、徐渭、袁中道等皆是《明文海》新增。此外,从《明文案》到《明文海》,黄宗羲增补了许多方技类传体文。这一类作品由于传主身份、经历、个性的独特,往往佳作纷呈,其中很多就收录在《明文海》中。《明文海》选录传体文质量较高,代表性强,至今仍是学者研究明代传记的重要参考书。

明代文章总集选录传体文的另一显著倾向是注重伦理教化,所录作品不少具有“劝诫”意义。有资借鉴、善恶褒贬既是古代传记写作的核心主旨,同时也影响到总集的编纂与传体文的择录。不少明文总集都很重视选作的伦理教化意义。如《文翰类选大成》的编者李伯玙就认为“凡文章词翰有关于世道政教之大,人情物理之微,理明辞达足示劝戒者则录之,虽其人未必贤,而著作不悖于道者亦采之”(李伯玙777)。另一编纂者冯厚亦认为“文不载道,虽工何益哉[……]其所述无补于人伦世道,而或佛老诡怪,侈言蔓辞并所未见者,则不敢取。”(冯厚777)吴讷《文章辨体》以“辨体”为主要宗旨,同时也不忘关心“世教”,在《凡例》中吴讷言道:“作文以关世教为主。[……]凡文辞必择辞理兼备、切于世用者取之;其有可为法戒而辞未精,或辞甚工而理未莹、然无害于世教者,间亦收入;至若悖理伤教、及涉淫放怪僻者,虽工弗录。”(吴讷9)再者像《明文海》,黄宗羲选文既有“以情至为宗”(纪昀等2)的一面,同时也颇为注重作品言理明道,即“以理为主”的一面,选文具有两重性。

上述选文宗旨影响传体文接受的具体表现有二。一是编选者多择取名卿、循吏类传体文,因为这些传主的道德、事功都足为世范,至于作品的文学性尚在其次。杨士奇之《罗先生传》《周是修传》、陈继《蒋用文传》、梁潜《徐孟昭传》、郭棐《海忠介公传》、王樵《杨忠愍公传》、程楷《锺恭愍公传》、文征明《太傅王文恪公传》等,这些作品本身都较平庸,叙述或简略无文、或板滞僵化,未能写出传主之神情气概。然而其所以进入《明文衡》《明文海》,主要应在于传主事迹的教化意义。如周是修、杨继盛宁死不屈的气节,海瑞、王恕之政事与廉洁,蒋用文临死尚上书仁宗的忠诚等。其二,道德事功固足以激扬振作,然而在日常生活中,在平民世界里,最能维护教化、关系世风者,在古人看来无过于节孝二端。明人选录这类作品,主要是出于对教化自觉地维护。明代不少总集都选录了相当数量的节孝类传体文。以《明文衡》为例,在其实际所收23篇传体文中,贞孝忠烈类即有9篇,所占比例已超过三分之一。又如《明文海》,其传体中收“孝子”“列女”类共34篇,其总量与名卿类、方技类相当,在传体中居第2位,可见黄宗羲对这一类文章的重视。此外,《明文征》《明文海》对世教的关心还突出表现在传体的分类目录上。《明文征》中以“烈”命名者有“孝烈”“节烈”“义烈”,以“德”命名者有“厚德”“闺德”“清德”,道德教化的意味不言而喻。《明文海》中以“名臣”“功臣”“能臣”三类置于卷首,后又录入“忠烈”“气节”“儒学”“义士”“循吏”,合上述“列女”“孝子”等共计10类,这些作品大多具有“以理为主”的思想格调,而且其标目本身也透露出浓厚的道德气息。

三、 明代文章总集对“传”体的辨析

明代文章辨体之风最盛,辨体著作众多且成就非凡,其中多部著作涉及传体,对传体的缘起流变、体式类别有愈加精细地辨析,表现出明人对传体认知的深化。

明代最早的辨体著作为吴讷的《文章辨体》,该书于天顺八年刊行,正集50卷,外集5卷,传体位于正集第45卷。吴讷收录传体文除胡翰《谢翱传》外,其他都出自《唐文粹》《宋文鉴》,因袭明显。然而其对传体源流的认识却颇具启发意义,在《文章辨体序说》中,吴讷写道:

太史公创《史记》列传,盖以载一人之事,而为体亦多不同。迨前后两《汉书》、三国、晋、唐诸史,则第相祖袭而已。厥后世之学士大夫,或值忠孝才德之事,虑其湮没弗白;或事迹虽微而卓然可为法戒者,因为立传,以垂于世: 此小传、家传、外传之例也。[……]由是观之,传之行迹,固系其人;至于辞之善否,则又系之于作者也。若退之《毛颖传》,迂斋谓以文滑稽,而又变体之变者乎!(49)

吴讷认为传体文起于对“忠孝才德之事”以及“事迹虽微而卓然可为法戒者”的备忘,主要从教化方面着眼,首次为传体文的产生提供了一种较为合理的假说。其次,吴讷认为小传、家传、外传等皆为史传之流变,其中“家传”指的即是传体文,而外传、小传在历史上多为传奇和杂传之名。吴讷所言既清晰区分了杂传、传奇、传体文三者间的区别,又注意到三者与史传的渊源关系。另外,吴讷认为传体文的写作固然与传主本身密不可分,同时又与作者个人的叙事才能紧密相关,此说较为辩证,已涉及传体文写作的理论层面。吴讷对传体文产生原因的分析,以及对传体正变的区分,为后来的辨体著作所广泛继承。

继吴讷《文章辨体》后对传体辨析有所推进的为徐师曾《文体明辨》。该书61卷,附录14卷,其中卷58至卷60为传体。徐氏此书“大抵以同郡常熟吴文恪公讷所纂《文章辨体》为主而损益之”(徐师曾,《文体明辨序》77),在传体源流的认知上直接继承吴讷之说并无新意,然而其于传体体式的辨析则更为深入,其言曰:

按字书云: 传者,传(平声)也,纪载事迹以传于后世也。自汉司马迁作《史记》创为列传以纪一人之始终,而后世史家卒莫能易。嗣是山林里巷,或有隐德而弗彰,或有细人而可法,则皆为之作传以传其事寓其意;而驰骋文墨者,间以滑(音骨)稽之术杂焉,皆传体也。故今辩而列之,其品有四: 一曰史传(有正、变二体),二曰家传,三曰托传,四曰假传,使作者有考焉。(徐师曾,《传体序题》370)

徐师曾将古今传体分为四类可谓要而不繁,今人对传体的分类实际上仍以此为基础。对于传体文,徐师曾将其归纳为三类,首为“家传”,这一概念与吴讷所称相同,实际是指文人所作的单篇传体文,包括曾巩《洪渥传》《徐复传》,苏轼《方山子传》,欧阳修《桑怿传》等四篇。而托传、假传二目则为徐师曾所创设,前者指韩愈《圬者王承福传》、柳宗元《种树郭橐驼传》《梓人传》等借托他人之口以发表个人议论的寓言体传记;后者则明确将韩愈《毛颖传》、秦观《清和先生传》从人物传记中区分出来,命名以“假传”,突出其假物以骋辞的游戏性质,假传这一概念也为现代学术界所普遍接受。

余 论

中国古代对传体的认知有一个不断推进的过程。两汉魏晋是史传和杂传发展的高峰。这一时期作者的重心在创作与开拓上,以传为文章一体的意识尚不明晰。至南朝刘勰作《文心雕龙》始集中论述“史传”,然而重心尚不在传体的辨析上。至唐初,传始作为文章之一体。宋初《文苑英华》《唐文粹》两部总集都继承了这一文体意涵,然从其所录作品看,编者对传体与小说的区别仍时有混淆。《文苑英华》所录柳宗元《宋清传》《童区寄传》《李赤传》、陈鸿《长恨歌传》、沈亚之《冯燕传》都是传奇体小说,其他若“《负笭者传》是论说不是传叙;《书李贺小传后》其实是《李长吉小传》。还有《李绅传》仅记其平生一小节,[……]都不能说是传叙的正体”(朱东润,《唐代文人传叙》146)。《唐文粹》收录传体已较为审慎,该书首次对传体文的题材进行了归类,分为“假物”“忠烈”“隐逸”“奇才”“杂技”“妖惑”六类,其中“假物”一名在明代演变为“假传”,而“妖惑”类收柳宗元《李赤传》,仍有失辨别。真德秀以史传入文的创举,以及其“明义理切世用”的选文宗旨都为明人所继承。明人确立了“史传”的文章属性,将其作为其他各类传体的渊源,又深入辨析了传体内各种体式、题材的不同,侧重在区分而缺少归纳。及至清人对传记相关文体作了更为合理的归纳,其化繁为简的综合意识,已具有现代意义上的“传记”意涵。如《古文辞类纂》合传体文与行状为“传状”类;《经史百家杂钞》合史传、碑文、墓志、墓表、神道碑、行状、传体文等为“传志”类,点明了传记内相近文体的共性特征。清末民初受西方文学影响,学者以“传记”对译“biography”,最终传记或传记文学成为所有以叙述人生平经历、个性特征为主要内容的文学体裁的统称。

中国古代传记兼具文、史属性。在唐宋之前,它主要是作为历史书写的文体,元明以来,传记中的许多类别从史部独立而进入文集,最终成为文章之一体,其文学体性得以确认。然而这与西方的“biography”传统仍不完全对应,突出的表现是中国古代传记具有丰富的文体多样性,内中各文体皆有独立的品格与演变历史。就古代传记之墓志、传体文、史传而言,三者虽同为叙事之体,但彼此间在生成过程、文体源流、题材风格、思想旨趣、文体功能以及语言、体例上的差别仍较大,不能笼统地混为一谈。又以传体文而论,近古以来,史传、墓志、行状等传记文体的文学性已大为衰弱,而传体文具有极大的综合性、包容性特点,它广泛吸收其他文体的体式结构、语言修辞、题材内容等,文学色彩浓厚,代表了近古传记文学发展的新方向。然而其往往篇幅短小,多具实用功能,这与西方传记在风格、内容、功能上仍有些许差异。中国古代传记文学的研究如何融汇中西比较的视野与胸怀,同时注意古代文体的背景与功用,或许仍有待学界的进一步思索。

① 吴讷转述真德秀《文章正宗》语,真氏原文曰:“《孟荀传》不正言二子,乃旁及于诸子,此亦变体也,故录焉。”(真德秀594)

② 吴讷转述陈长方《步里客谈》语,陈氏原文曰:“范蔚宗《黄宪传》最佳,宪初无事迹,蔚宗直以语言模写叔度形容体段,使后人见之,此最妙处。”(陈长方404)

③ 本文所用明文总集版本,除特别标注外,俱依从表1、表2所列,不再单独出注。

④ “私传”意在强调文人而非史官的写作,以主要区别于“史传”。如贺复征《文章辨体汇选》分传体为七,其中所谓“私传”即指传体文。(贺复征63)

⑤ 朱东润先生将墓志铭、行状等文体排除在传记文学之外,欲以“传文学”取代“传记”这一概念,但考虑到“单用一个传字,切当是切当了,但是违反中国语由单字走向复字的趋势,而且‘传文学’、‘传研究’底名称,究竟有些不便”;又认为“杂传”“传状”“传志”等名称皆不妥,最终受西方将传记区分为自传与他人传记的启发,提出“传叙文”这一概念,“就大体的用法论,传是传人,叙是自叙”。(朱东润,《八代传叙文学述论》20—25)

⑥ 陈兰村在借鉴韩兆琦所论的基础上提出:“散传,指一人一传,但不单独成书,以单篇流行,或散见于各家文集中的个人传记。”其所谓“散传”即包含传体文。(陈兰村6)

⑦ 《明文衡》传体目录中7篇有目无文,实际收录传体文23篇。

⑧ 关于唐、宋、元、明、清时期传体文创作态势与史传的关系论述,参林锋: 《明清时期的‘私人作传’之争”》,《文学遗产》5(2018): 135—144。

⑨ 《文翰类选大成》由明代藩王委任李伯玙、冯厚编辑,是书卷末有二人后序。《四库存目丛书》所收明成化刻弘治嘉靖递修本于李伯玙后序处有残缺,不见伯玙题识信息,国家图书馆藏明弘治十四年刻本保存完整,可进一步确知后序作者为李伯玙。

⑩ 黄宗羲选文“以情至为宗”与“以理为主”的两重性,参陈正宏: 《〈明文海〉与黄宗羲明文研究中的两重性》,《中国文学研究》1(1999): 353—360。

陈兰村主编: 《绪论》,《中国传记文学发展史》(修订本)。北京: 语文出版社,2012年。6—7。

[Chen, Lancun, ed. “Prologue.”. Revised Edition. Beijing: Language and Culture Press, 2012. 6-7.]

陈长方: 《步里客谈》卷下,景印文渊阁《四库全书》第1039册。台北: 商务印书馆,1986年。403—406。

[Chen, Changfang.. Vol.2.The Complete Collections of the Four Treasuries. Vol.1039. Taipei: The Commercial Press, 1986. 403-406.]

程敏政: 《明文衡原序》,《明文衡》卷首,景印文渊阁《四库全书》集部第1373册。台北: 商务印书馆,1986年。484。

[Cheng, Minzheng. “The Original Preface.”.The Complete Collections of the Four Treasuries. Vol.1373. Taipei: The Commercial Press, 1986. 484.]

冯厚: 《题文翰类选大成后》,《文翰类选大成》,《四库存目丛书》集部第296册。济南: 齐鲁书社,1997年。777—78。

[Feng, Hou. “Epilogue.”.The Complete Collection of the Four Treasuries:. Vol.296. Jinan: Qilu Press, 1997. 777-78.]

贺复征: 《〈史传〉序题》,《文章辨体汇选》卷四八三,景印文渊阁《四库全书》第1408册。台北: 商务印书馆,1986年。63—64。

[He, Fuzheng. “Prologue to the.”. Vol.483.The Complete Collections of the Four Treasuries. Vol.1408. Taipei: The Commercial Press, 1986. 63-64.]

何乔远: 《明文征》。吉林省图书馆藏明崇祯四年自刻本。

[He, Qiaoyuan.. Block-printed edition in 1631.]

黄宗羲: 《明文海》。北京: 中华书局,1987年。

[Huang, Zongxi.. Beijing: Zhonghua Book Company, 1987.]

纪昀等: 《明文海提要》,景印文渊阁《四库全书》第1453册。台北: 商务印书馆,1986年。1—2。

[Ji, Yun, et al, eds. “Abstract for.”The Complete Collections of the Four Treasuries. Vol.1453. Taipei: The Commercial Press, 1986. 1-2.]

李伯玙: 《文翰类选大成后序》,《文翰类选大成》,《四库存目丛书》集部第296册。济南: 齐鲁书社,1997年。776—777。

[Li, Boyu. “Epilogue.”.The Complete Collection of the Four Treasuries:. Vol.296. Jinan: Qilu Press, 1997. 776-777.]

刘节编: 《广文选》,明嘉靖十六年陈蕙刻本。

[Liu, Jie, ed.. Block-printed edition in 1537.]

欧阳询: 《宋本艺文类聚》。上海: 上海古籍出版社,2013年。

[Ouyang, Xun.. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2013.]

任昉: 《文章缘起注》,陈懋仁注。《丛书集成初编》集部第2625册。北京: 中华书局,1985年。13。

[Ren, Fang.The Origin of Articles. Ed. Chen Maoren.The Integration of Series of Books:. Vol.2625. Beijing: Zhonghua Book Company, 1985. 13.]

吴承学 何诗海: 《贺复征与〈文章辨体汇选〉》,《学术研究》5(2005): 123—28。

[Wu, Chengxue, and He Shihai. “He Fuzheng and”5 (2005): 123-28.]

吴讷: 《文章辨体序说》,于北山校点。北京: 人民文学出版社,1962年。

[Wu, Ne.. Ed. Yu Beishan. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1962.]

徐师曾: 《文体明辨序》,《文体明辨序说》,罗根泽校点。北京: 人民文学出版社,1962年。77—79。

[Xu, Shizeng. “Preface.”. Ed. Luo Genze. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1962. 77-79.]

——: 《传体序题》,《文体明辨》卷五十八,《四库全书存目丛书》集部第312册。济南: 齐鲁书社,1997年。370。

[- - -. “Prologue to Biography.”. Vol.58.The Complete Collection of the Four Treasuries:. Vol.312. Jinan: Qilu Press, 1997. 370.]

朱东润: 《唐代文人传叙》,《中国传叙文学之变迁》,陈尚君编。上海: 复旦大学出版社,2016年。144—54。

[Zhu, Dongrun. “Biographies of Scholars in the Tang Dynasty.”. Ed. Chen Shangjun. Shanghai: Fudan University Press, 2016. 144-54.]

——: 《八代传叙文学述论》。上海: 复旦大学出版社,2006年。

[- - -.. Ed. Chen Shangjun. Shanghai: Fudan University Press, 2006.]

张时彻辑: 《明文苑》,国家图书馆藏明刻本。

[Zhang, Shiche, ed.. Block-printed in the Ming Dynasty.]

——: 《明文范》,《四库全书存目丛书》集部第302册。济南: 齐鲁书社,1997年。

[- - -..The Complete Collection of the Four Treasuries:. Vol.302. Jinian: Qilu Press, 1997.]

朱栴辑: 《文章类选》,《四库全书存目丛书》集部第290册。济南: 齐鲁书社,1997年。

[Zhu, Zhan, ed..The Complete Collection of the Four Treasuries:. Vol.290. Jinian: Qilu Press, 1997.]

真德秀编: 《文章正宗》,景印文渊阁《四库全书》第1355册。台北: 商务印书馆,1986年。

[Zhen, Dexiu, ed..The Complete Collections of the Four Treasuries. Vol.1355. Taipei: The Commercial Press, 1986.]