创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制研究

孙继伟,孟 瑶,江 莉

(上海大学 管理学院,上海 200444)

一、引言

随着“大众创业,万众创新”的推进,涌现出大批的创新创业者。研究表明,团队创业相对于个人创业更容易取得成功(Kamm et al,1990)。创业者们往往在某一方面具备很强的优势,团队的组建可谓强强联合,为新创企业高质量发展提供强有力的支撑,但是创业同样也是一种高风险的活动,一些成功的创业者也经历过创业团队冲突,如家喻户晓的“万通六君子”。创业团队冲突事件频频出现,导致创业核心成员出走等不利结果,甚至有成员为了争夺股权或控制权直接“开撕”,引起了业界和研究者的关注。

创业团队冲突给创业者带来不利的影响,不仅使创业者背负沉重的经济负担,同样给其心理上造成伤害,比如经历团队冲突出局后的创业者,心情可能是孤独、无助、痛苦的,并伴有一些生理上的特征,如头晕、失眠等。但即便如此,创业活动中只要存在多个成员,团队中就会隐含着因为多方目标差异、关系不和等而爆发团队冲突的可能性,由此导致部分或全部创业者出局,一些经历创业团队冲突后出局的创业者选择整装重启新的创业项目。

大约1/3 的创业者在两家及两家以上的企业中有过创业经验(Tihula 和Huoyinen,2010),这种退出先前创业企业,开展新事业的创业行为被视为再创业(Hambrick 和Mason,1984)。尽管创业团队冲突出局给创业者带来了心理、生理等层面上的打击,但也为创业者再创业增加了经验和教训(杨学儒等,2019),为后续创业质量的提升夯实了基础(谢雅萍等,2017)。创业团队冲突出局的创业者中,部分创业者因未实现自身理念而选择再次创业,如原宅急送的创始人陈平专注发展小件物流但没有得到其他成员的认可,退出宅急送后选择再次创业发展小件物流;部分创业者因为公司经营理念差异而选择涉足其他行业,如新东方“三驾马车”因团队冲突导致分裂,徐小平和王强在投行发展。

当前,学者在创业团队冲突、再创业领域的研究较多,但是很少有学者关注创业者在团队冲突后出局经历对其再创业意向的影响机制是什么?及为什么创业者在冲突出局后会进行再创业?关于创业团队冲突的研究主要集中在创业团队冲突产生的原因、冲突的类型及冲突产生的效应等方面。其中,创业团队冲突产生的原因主要表现在团队内部成员异质性和经营层面异质性两个方面(Wiersema 和Bantel,1992;Boone 和Hendriks,2009;王瑞和薛红志,2011);根据已有研究,创业团队冲突类型主要可分为任务冲突、关系冲突和利益冲突三大类(Jehn,1997;Tjosvold et al,2003);创业团队冲突影响可表现为以上三种冲突对团队绩效的影响。关于再创业的研究聚焦在再创业者与新创业者的对比分析、创业者再创业意向和再创业绩效三个方面(Jehn,1994;Amason,1996;周瑛等,2021)。

综上所述,鉴于国内外关于创业团队冲突对创业者再创业意向影响的研究尚处于起步阶段,此前暂无业界学者对这一细分领域做出有影响力的、详细的研究,创业团队冲突后出局经历对再创业意向影响因素的溯源研究有助于实现对该细分领域的研究深化。本文基于创业团队冲突出局后创业者再创业的案例数据,运用扎根理论剖析创业团队冲突对创业者再创业意向的影响因素,回应目前管理实践中出现的具体问题,更深层次地探讨解决方案,为促进再创业者和创业团队良性发展提供指导建议,以期能丰富创业管理领域的理论成果与实践研究。

二、文献回顾

(一)创业团队冲突的相关研究

关于创业团队的概念,Kamm et al(1990)从创业团队成员的构成和团队目标方面出发,提出创业团队是两个或两个以上的个体经过构想并实践后,筹集相应的资金,共同创立公司的一群人。Gartner et al(1994)对上述研究做了进一步的延伸,提出董事会和占有一定股权的投资者等直接影响企业战略选择的人也属于创业团队成员。Kettman et al(1998)认为所有在创业之初到企业成立两年这个时间范围内加入的成员都算作创业团队成员,但是顾问、律师和会计师等只参与公司创立时期的部分工作的人员不算作创业团队成员。Matlay 和Westhead(2007)提出,创业团队是拥有明确的目标与共同的经济基础,是为了共同的创业理想而一起奋斗的一群人。胡望斌等(2014)在对创业团队进行研究的过程中提到,“高层梯队理论”将创业企业中的高管团队看作创业团队,“社会认同理论”认为创业团队是处于新企业生成过程的创建团队,经过对上述理论进行研究,他们认为创业团队是创建团队和高管团队之间的过渡阶段。本文借鉴社会认同理论对创业团队的界定,将创业团队定义为在企业创建初期投入时间、精力、资金和资源等,拥有共同目标,愿意共同奋斗、共担风险的两个或两个以上个体组成的及创业企业中少数几位承担经营管理实际职责的高管成员,共同创建企业的一个团体。

关于冲突的定义,学界主要从心理感知和行为互动两个角度展开。从心理感知的角度,Meade et al(1963)的研究提出,冲突是当事人对观点差异、需求目标难以协调的一种感知。Wall 和Callister(1995)认为冲突是当事人利益受到他人侵犯的过程的感知。Robbins 和Judge(2013)则认为冲突是当事人感知自己利益受到对方的消极对待。从行为互动角度出发,Coser(1956)提出个体追求特定的利益容易产生目标导向冲突,从冲突的产生的视角出发,冲突是对有关价值、地位、权利和资源争夺,甚至冲突双方相互损害的过程。Thomas(1992)认为冲突是双方目标或观点不一致而产生的对方对自己实现目标的阻碍。创业团队冲突相比于冲突具有相似性,但也有以下三个方面的独特性,首先,创业团队冲突贯穿于团队组建、团队成员分歧、创业者退出全阶段;其次,团队冲突产生的原因不仅仅源于当事人个人层面,还与团队成长阶段、规模等具有相关性;最后,本文界定的创业团队冲突涉及的企业为团队冲突发生阶段时的企业,不考虑后续企业的上市情况等。

创业团队成员因性格差异、认知分歧等原因,冲突不可避免。研究表明,创业团队冲突的来源主要包括团队内部成员异质性和团队层面异质性两个层面。Amason 和Sapienza(1997)提出,创业团队内部成员异质性主要分为性别、年龄、经历等,这些因素不利于团队的发展,由此导致创业团队成员间的关系冲突,继而降低创业团队的绩效。如,创业团队内部成员年龄的差异,随着团队成员年龄的增加,风险厌恶程度提高,战略决策变得保守,在处理冲突方面不够灵活,而年龄较小的团队成员倾向于采用高风险高回报的战略。王瑞和薛红志(2011)的研究表明,创业团队成员经历差异主要包括教育经历、职业经验、产业经验等。教育背景的不同使成员思考方式不同,容易产生目标认知上的差异(Knight,1999),职业经验异质性导致不同的管理风格,使得高管在团队中的战略决策出现较大的差异等(高静美和郭劲光,2006),由此导致创业团队成员间的任务冲突。不少学者提出团队层面相关要素对团队内部冲突具备一定的影响,如团队规模、团队分布特征的异质性等,还有一些不是团队固有的属性,如领导行为的有效性、团队氛围、价值观和过往团队绩效等(Jehn,1994)。

关于创业团队冲突分类的方法,业界多数学者采用Jehn(1997)的分类方法,即分为任务冲突和关系冲突两个维度。任务冲突是团队成员由于认知差异,对同一事物或目标拥有不同的看法而造成的冲突;关系冲突是当事双方对关系的感知,将不同的人进行归类并持有不同的态度,导致人际关系紧张、不协调。还有部分学者提出创业团队冲突应包含利益冲突,如Tjosvold et al(2003)提出创业团队冲突中的利益冲突,主要是创业成员对股权、金融资产等资源的争夺。当团队成员过多追求自身利益时容易引发利益冲突,冲突期间还可能产生有碍任务执行的行为,对公司发展造成重大影响。在开展创业团队冲突的研究中,利益冲突对团队的稳定性及组织绩效具有较大影响,是研究的重要因素之一。因此,也将其与任务冲突、关系冲突并列研究。

学术界对创业团队冲突产生的影响的研究聚焦于对团队绩效的影响。在任务冲突对团队绩效影响中,学界普遍存在冲突有害论和冲突有益论两种观点。在冲突有益论中,Amason(1996)提出任务冲突增加团队对决策的理解和接受程度,激发团队成员对多种观点进行分析和讨论,从而提高了团队的学习水平和创新性,改善团队决策效率。梅强和徐胜男(2012)通过实证研究验证了任务冲突对创业绩效的积极影响。在冲突有害论中,Friedman et al(2000)认为任务冲突提高了团队成员的压力感,从而使得他们对任务本身的注意程度下降。Carnevale 和Probst(1998)分析了冲突水平对绩效的影响,发现相对于任务冲突较高时,在任务冲突程度较低的决策环境中,团队成员更容易产出大量创新性的观点,团队成员的创造力水平表现为上升趋势。学者们一致认为关系冲突对团队绩效具有负面影响。如Duffy et al(2000)认为关系冲突会降低团队满意度及对其他团队成员的认同感和情感接受程度。Langfred(2007)提出关系冲突会产生消极情绪,降低团队的理性程度,成员自我管理能力降低导致团队任务无法按时完成,使得团队绩效下降。当团队成员过多追求自身利益时容易引发利益冲突,利益冲突导致各成员都倾向追求个人利益最大化,忽略团队绩效,从而导致团队绩效的降低(Tjosvold et al,2006)。

综上所述,本文归纳出创业团队冲突是创业团队因为内部成员异质性、团队层面异质性等导致创业团队成员之间的目标观点不一致、关系紧张、利益争夺等的过程,来源于团队成员各个层面的异质性,可分为任务冲突、关系冲突和利益冲突三个类型。在创业团队冲突中,关系冲突和利益冲突的出现对团队绩效具有负向影响;不同程度任务冲突对团队学习性、创新性及团队绩效影响不一致。

(二)再创业意向的相关研究

再创业的定义起源于Macmillan(1986)对习惯性创业的研究,他提出习惯性创业者是拥有多次创业经历,并且同时参与两家或两家以上企业经营活动的创业者,习惯性创业根据创业形态的差异被拓展细分为组合创业和再创业两个方向的研究。Schaper et a(l2007)指出,再创业与组合创业之间最大的差异在于创业者参与创业项目的数量,组合创业是指创业者经营两家及以上的企业在时间并没有先后差别,而再创业则强调不同企业在创建时间上的先后性。

创业意向由Bird 学者在1988 年首次提出,指的是创业者为实现创业目标而对其创业行为做出的一种积极的心理状态。不同学者对创业意向的表达术语不一样,如创业意图(Thompson,2010)、创业兴趣(Baughn et al,2006)等。Krueger(2000)将创业意向定义为创业承诺,且创业者对创办新企业的创业承诺程度越高,其创业意向就越强,创业意向是创业行为最好的预测变量。Thompson(2010)认为创业意向是连接创业倾向及后续实际行动的连续体,是创业者是否愿意进行创业活动的主观意愿,是开展创业活动的先决条件。范巍和王重鸣(2006)基于潜在创业者,将创业意向定义为潜在创业者是否选择创业的一种主观的心理态度。简丹丹等(2010)认为,创业意向是环境和个体创业行为的中介,即创业意向是创业行为的预测,是创业行为的前因变量,是潜在创业者创办新企业的一种主观心理准备状态及其程度。现有研究大多集中在创业意向研究,并未有学者对再创业意向进行深入研究,相比创业意向,再创业意向的独特之处在于创业者具备先前的创业经历。

综上所述,本文基于创业者在团队冲突后出局经历,将再创业意向定义为创业者离开(含因出售企业而离开)先前创业的企业并开创新的企业的主观意愿。结合我国创业形态的现实情况,创业者可能因整合上下游产业、规避风险等方面拥有多家企业,并且本文重心着落于创业者个人层次,所以本文以被大众所熟知的,再创业者投入较多精力的新创企业为案例样本进行研究。

(三)创业团队冲突对再创业意向的影响

Kettman et a(l1998)通过对12 个创业团队进行深度研究发现,5年后,只有2 个企业保持了初创团队的完整性,说明创业团队稳定性还有待进一步提升。贾旭东(2013)基于对2 家典型中国民营企业创业团队的持续研究发现,成员利益受损、团队思想不统一、沟通不足等原因都是导致团队分裂的重要原因,若冲突过程中矛盾激化最终导致团队成员出局,则会进一步影响到创业者个人的创业意向和创业选择,使创业者做出继续创业或退出企业等方面的选择。

已有研究表明,先前的创业经验、创业资源等具有传递性,创业者再创业意向的形成主要通过资源积累(Macmillian,1986)、认知发展(Hsu 和Dan,2013)及情感感知(Podovnitsvan et al,2012)等机制产生。再创业者相对于新创业者拥有更丰富的创业经验,并且在后续创业实践中可能表现出不一样的行为并取得不同的绩效(于晓宇等,2020)。创业团队冲突发生后,出局的创业者倾向于运用先前积累的相关资源在合适的时机进入市场(王飞绒等,2018),以追求更大的成就。相对于新创业者,再创业者拥有更多的渠道获取资源,他们在先前创业经历中形成的社会网络会传递到下一项创业活动中(Stokes 和Blackburn,2002)。成功的先前创业经历能够帮助创业者拓展社会网络,提升再创业绩效,但也可能产生过度自信等认知偏差;失败的先前创业经历会给创业者带来情感上的挫伤,降低其再创业积极性,但也可能让创业者越挫越勇(Parker,2013)。创业团队冲突后出局经历属于一种特殊的创业失败经历,冲突出局的创业者是否能够认识到积极的一面并对其进行学习,对创业者完成冲突学习、恢复再创业行为及动机有着至关重要的影响(朱念婷和陈忠卫,2018)。创业团队冲突作为一种特殊的失败经历,创业者对其进行归因学习能促进创业者再创业意向的产生(朱思因等,2021)。创业者在对创业失败经验进行学习时,如果持有积极的创业失败态度,能显著提升再创业绩效(周瑛等,2021)。郝喜玲等(2020)从从创业者的失败事件本身出发,提出创业韧性是在失败情境下帮助创业者克服负面情绪的积极心理因素,对创业者后续再创业意愿具有推动作用。创业团队冲突后出局的创业者经历了从先前创业企业高成就时期到矛盾激化冲突出局的低谷,情绪波动,创业自我效能发生变化,并且如果心理所有权太强,一旦失去或改变其心理所有物,创业者会产生挫折感,甚至产生过激行动,影响创业者个人创业行为和创业选择。

综上所述,本文聚焦于创业者在团队冲突后出局经历这一特殊失败经历,基于资源积累、创业认知等影响机制的理论基础,运用扎根理论的研究方法对多个案例进行扎根分析,研究此类创业经验对创业者再创业的影响机制。

三、研究方法与设计

(一)研究方法

考虑到鲜有学者对创业者在团队冲突后出局对其再创业意向影响这一现象进行研究,此前暂无业界学者对该细分领域做出有影响力的、详细的研究。因此属于一种探索性的演进式研究。本文通过对多个典型案例进行分析,以从丰富的质性资料中明晰创业团队冲突后出局这一情境及先前创业经历如何作用于再创业意向的理论研究,通过扎根理论的三级编码对收集到的数据进行分析,提炼出与研究主题相关的概念和范畴,以典范模式建立范畴间的关系,并此基础上构建创业团队冲突对创业者再创业意向的影响机制模型,即从理论上,为创业团队与再创业者发展提供理论支撑,同时,结合模型与相关理论提出相应的研究命题,进而提出研究结论,扎根理论流程如图1 所示。

(二)案例选取

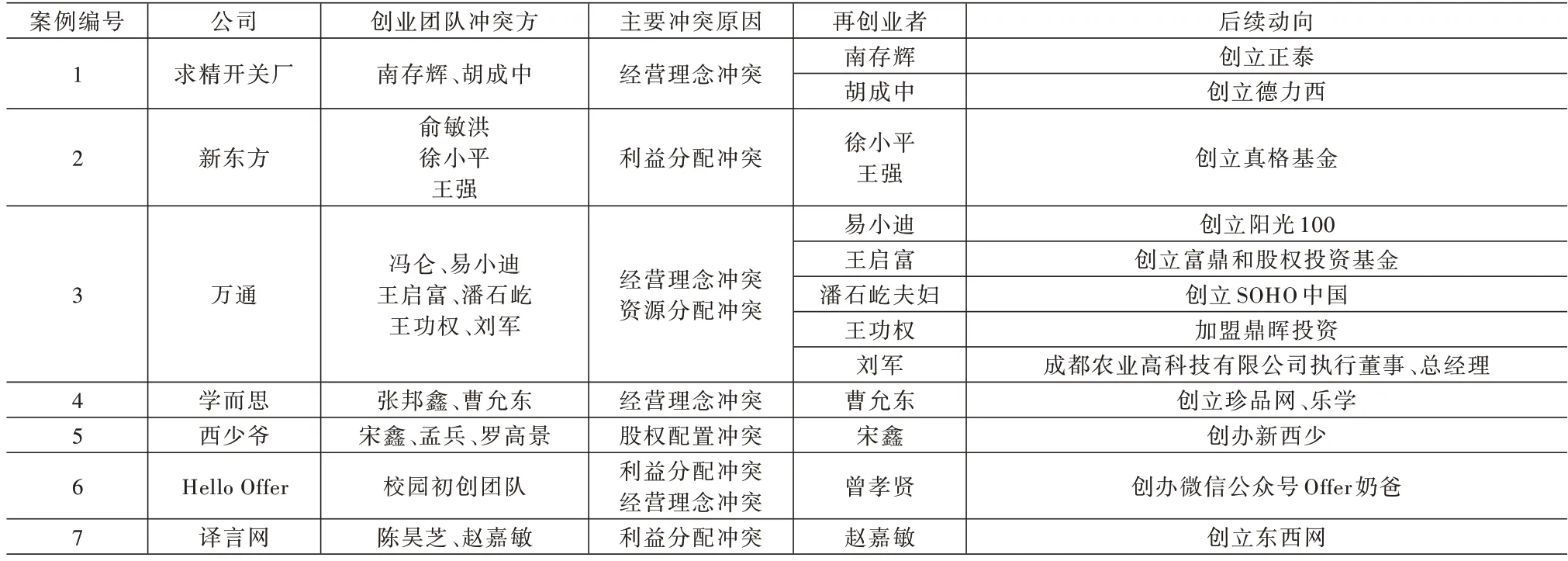

扎根理论研究注重样本的可挖掘性。因此扎根理论研究选择的案例兼具内容丰富性和深度性。围绕研究主题,最终从创业团队冲突案例库的89 个案例中筛选出符合研究标准的7 个研究案例和2 个饱和度检验案例,其中涉及17 位再创业者的创业活动研究。为了确保所收集案例的质量,本文对案例的选取标准做出了严格限定,具体包括以下方面:①在创业阶段发生团队冲突时涉及的企业符合本文的研究范畴;②选择创业者因团队冲突出局继续创业或入职其他公司等的典型事件;③事件经过媒体的公开报道,且报道篇幅大于5000 字;④间歇创业属于再创业;⑤再创业者包含创业初始团队成员、企业高管团队成员、持股5%以上职业经理人等;⑥案例资料中涉及的行业分布广泛,被选取的冲突事件受到多家主流媒体的高度关注,信息披露较为全面,可为研究提供足够的信息源。根据研究主题和上述数据收集原则,最终选取求精开关厂、新东方、万通等7 个典型案例作为研究对象,见表1。

表1 研究案例

(三)资料收集

扎根理论数据来源主要包括访谈扎根和文献扎根两种方式。鉴于创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制研究这一主题很难直接采访到当事人,且有关创业团队冲突的典型案例的曝光度高,访谈、报道等资料丰富且全面。因此选择采用的数据是准一手资料和二手资料。

为保证数据的可靠性,选取以下途径:①相关书籍及论文期刊:创业团队冲突当事人在官方媒体发表的声明、书籍,其他研究人员对冲突案例进行的分析等;②新闻门户网站:新华网、百度等各类知名门户网站的采访或报道;③新闻媒体:权威新闻媒体对当事人的访谈、节目对话等;④自媒体平台:微博、微信公众号等自媒体平台发布的文章。

(四)资料分析

本文运用扎根理论对收集整理的7 个案例进行分析。根据案例收集的次序,对每一个案例编号,并且根据扎根理论编码原则对每个概念和范畴分别编码。通过扎根理论的三级编码分析,首先,通过进行标签化、概念化和范畴化三个主要步骤对收集的文本材料进行开放性编码,提炼出概念和范畴;其次,对上一步提出的范畴归类进行主轴编码,提炼出主范畴;最后,对主范畴进行概括,得到核心范畴。根据扎根过程提炼出的概念、范畴及核心范畴形成完整清晰的故事线,构建创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制模型。

四、基于扎根理论的模型构建

在数据选取及分析技术上,扎根理论拥有一套较为系统化的流程,为了达到较高的研究水准,使得研究发现具有准确性、严谨性和可验证性,在研究过程中应当有效执行这些程序。因此,严格按照Strauss 和Corbin(2006)提出的编码技术要求和操作程序,编码时主要采用以下四个策略进行数据归纳和理论模型建立,以保证研究的信度和效度。

(1)成立编码小组。因扎根理论研究以大量的文本、视频、音频资料为基础,工作量繁杂且扎根理论编码对于研究者的理论敏感度和归纳分析能力有较高的要求。以小组研究讨论的形式确定编码内容,尽可能规避因个人经验性看法影响研究结果的客观性,最大程度上降低一人编码对编码结果带来的影响,提高研究结果的信度。

(2)建立研究数据库。从开始收集案例,到案例信息提取和编码的整个过程中,通过Excel 电子表记录案例关键信息、每阶段编码详情及编码修改情况等,建立动态的研究数据库,从而提高编码的效率和质量。

(3)理论采样和持续比较。这两种方法贯穿编码的整个过程,是扎根理论的核心分析策略。初次编码形成的概念、范畴或理论对之后案例的收集有着指导作用。当出现新的或难以归纳的概念和范畴时,加入新的有效概念和范畴或返回案例资料修正已发展的概念和范畴,持续与以前的编码结果相比较,螺旋式提升概念和范畴及范畴之间的关系精准性。

(4)理论饱和度检验。理论饱和度是指当新收集的数据不能对理论建构做出新的贡献,此时认为理论已经饱和。为检验研究结果的理论饱和度,另选取2 篇有关创业团队冲突后再创业的案例,将收集到新的数据与研究模型进行结合分析,以检验是否会再出现新的范畴和结构关系及结果是否符合主体模型的结果。

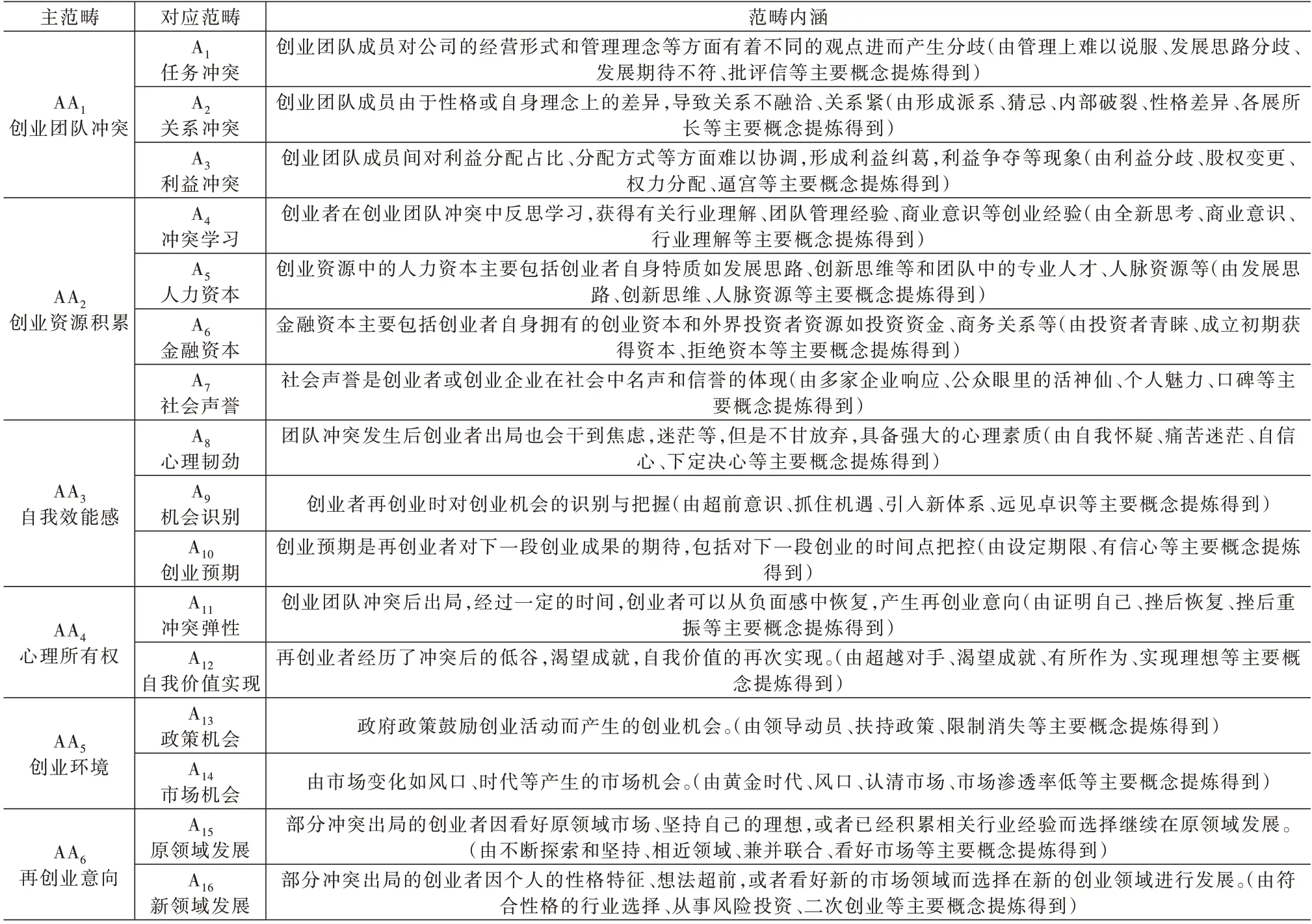

(一)开放性编码

在此阶段,本文编码小组将收集到的准一手资料和二手资料进行分类整理,通过分别对收集到的资料进行概念化和范畴化,最终将繁杂冗长的资料转化为问题研究的关键要素。对收集的资料进行分析,每个案例的引用语用“案例编号+序号”表示,经过补充与再分析之后,在开放性编码阶段得到164 个现象摘要,用“a+序号”编码;164 个概念,用“aa+序号”表示;对概念进行进一步的分析和概括得到16 个范畴,用“A+序号”编码表示。16 个范畴分别为:任务冲突、关系冲突、利益冲突、冲突学习、人力资本、金融资本、社会声誉、心理韧性、机会识别、创业预期、冲突弹性、自我价值实现、政策机会、市场机会、原领域发展、新领域发展。开放性编码示例见表2。

表2 开放性编码示例

(二)主轴编码

主轴编码阶段将上一步的范畴提炼为更高范畴。典范模型的理论构建过程为:现象形成条件→因果条件→脉络背景→中介条件→行动策略→结果。本阶段按照典型模型理论构建范畴之间的联系,在构建过程中同时检验范畴的合理性。根据典范模型理论从16 个范畴中提炼出6 个主范畴,形成了能验证每一个主范畴的“证据链”,6 个主范畴分别为创业团队冲突、创业资源积累、自我效能感、心理所有权、创业环境、再创业意向。至此,这一阶段主轴编码示例见表3。

表3 主轴编码形成的主范畴

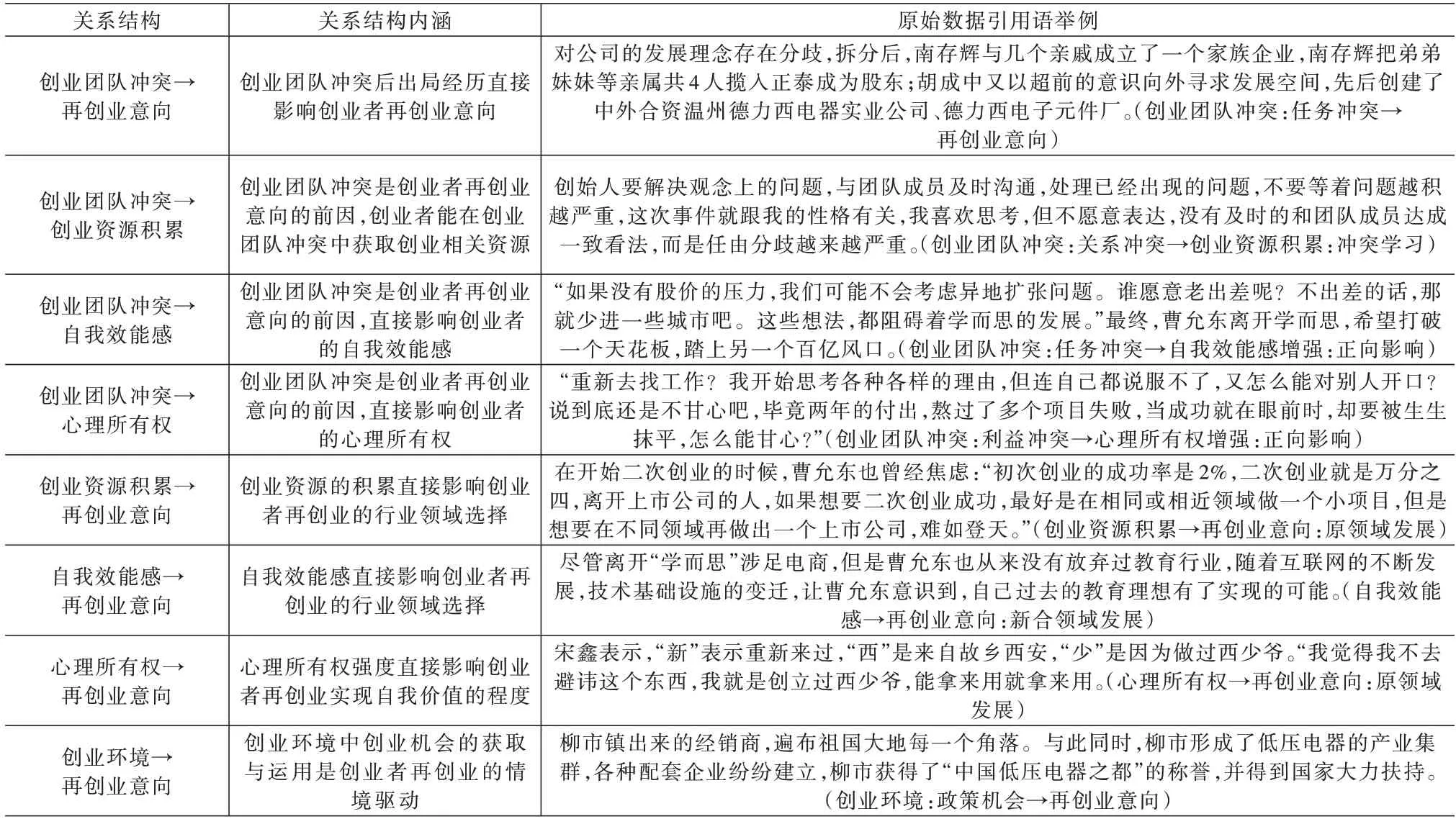

(三)选择性编码

选择编码相对于主轴编码的操作比较类似,只是对资料分析的层次更为抽象,挖掘范畴与主范畴之间的相互关系。故事线串联是选择性编码中常用的方法,通过故事线串联的方式可以将相关变量纳入到理论框架中,该理论框架可以用来描述整体资料涉及的现象和事件。在此阶段,将主轴编码阶段得到的6 个主范畴进行反复分析与验证后,与本文研究主题“创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制研究”结合起来进行比较分析,发现用“团队冲突出局后创业者再创业意向”作为核心范畴可以包含大部分的概念和范畴,为了更加直观的展现本文的研究过程,对核心范畴、主范畴和范畴进行了选择编码文本整理,如图2所示。

图2 选择性编码结果

本文以“原因-过程-结果”为故事线脉络,以6 个主范畴为基础建立了核心范畴的典范模型。创业团队冲突是创业者再创业意向的前因,创业环境为再创业意向的外部情境驱动,创业资源积累、自我效能感、心理所有权为再创业意向的中介条件,行动策略为选择再创业行业领域,结果为创业者再创业。在核心编码阶段,遵循“创业团队冲突(conflict)-创业环境(environment)、创业资源积累(resource)、自我效能感(self-efficacy)、心理所有权(ownership)-创业者再创业意向(subsequent)”逻辑展开,构建再创业意向模型,即简称为CERSOS模型,详细分析见表4。

表4 主范畴的典型关系结构

以CERSOS 故事线为基础,围绕“团队冲突出局后创业者再创业意向”核心范畴,创业团队冲突对创业者再创业意向的影响机制为:创业团队冲突的爆发除了直接影响创业者再创业意向外,还导致了创业者的自我效能感和心理所有权程度发生变化,在创业环境的驱动下,结合已有的创业资源积累,影响创业者再创业意向。创业资源积累、心理所有权、自我效能感及创业环境对创业者再创业意向存在显著影响,但是各自影响机制不完全相同。同时,创业团队冲突对再创业者的负面影响只是后续创业过程的一个试错环节,再创业者处于一个“反思期”,即,再创业过渡期,在此过程中,再创业意向强度发生变化,如图3 所示。

图3 创业者在团队冲突后出局对其再创业意向影响因素模型(CERSOS 模型)

(四)理论饱和度检验

理论饱和度检验是定性研究效度和方法论科学性的重要标准。采集额外数据按照流程编码后,不能进一步发展出新范畴或形成新的关系时,可认为理论达到饱和。采用再次编码检验方式进行理论饱和度检验,另外选取了创业团队冲突的2 个案例资料进行数据编码分析,案例的基本情况见表5。

表5 企业基本情况

例证1:节目中李国庆说:“现在我知道她是怎么踢的了,三部曲!股权变更、逼走副总,再加逼宫信。”“我多年被创新欲望折磨着,终于在2019 年再次启程。我也会再次在文化创新和复兴上为中国乃至世界的文化产业贡献光和热。”(AA1:A3-AA4-AA6:A15创业团队冲突:利益冲突-心理所有权-再创业意向:原领域发展)。

分析例证1 可以发现,该案例涉及的利益冲突、任务冲突和关系冲突,冲突类型比较复杂。但由于利益冲突(股权变更)的直接因素导致创业者出局,造成了创业者心理所有权增强,渴望再次在行业内实现自己的价值,继续在原领域创业发展。

例证2:“我虽然是公司的创始人和主要股东,但因为和合伙人部分理念不一致,觉得与其发生矛盾不如各展所长,最终选择了再次创业。”(AA1:A2-AA3-AA6:A15创业团队冲突:关系冲突-自我效能感-再创业意向:原领域发展)

分析例证2 可以发现,由于关系冲突(理念差异)导致了创业者自我效能感升高(各展所长),并且选择了在原行业领域再创业。

经过检验,没有形成新的范畴和关系结构,所得结果与原结论相同,符合创业团队冲突对创业者再创业影响机制模型。因此本文最终得到的影响机制模型达到了理论饱和的要求。

五、理论模型构建与阐释

本文根据扎根方法对7 个创业团队冲突案例进行研究,涉及17 位再创业者创业活动,提出了创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制模型。

(1)原因。创业团队冲突后出局经历是该理论模型的起点,分为任务冲突、关系冲突和利益冲突,在创业环境的外部驱动下,单独或共同作用于创业者的自我效能感、心理所有权和创业资源积累,对创业者再创业意向具有显著的影响。

(2)过程。自我效能感是指创业者基于对一系列外部环境的判断,对自己是否有能力实现某项创业活动的自信程度,自我效能感增强,更可能再次创业;心理所有权是一种占有感,使得人们认为目标物或目标物的一部分好像是自己的东西,并对创业者的工作态度等产生影响,如果心理所有权高,表现为回到原行业领域发展;从冲突爆发到再次创业期间,创业者可能存在较长的“反思期”,这使得他们有更多的时间收集市场中潜藏创业机会的信息进行资源积累,部分冲突出局的创业者凭借敏锐的机会识别技能,利用创业环境产生的机会,产生再创业意向。

(3)结果。创业团队冲突后经过自我效能感、心理所有权、创业资源积累的转化,在创业环境的驱动下,最终形成再创业意向,需要说明的是,本文主要针对具备再创业意向的创业者这一情况进行研究。

于是,对扎根所得到的结果进行深入挖掘,CERSOS 理论模型衍生出4 种类型的作用路径。

(1)创业团队冲突→再创业意向。本命题的影响机制如图4 所示。

图4 创业团队冲突→再创业意向

创业团队冲突是创业者再创业意向的前因,直接影响创业者再创业意向,创业者在团队冲突后出局经历促使其在多类领域产生再创业意向。其中,任务冲突正向影响创业者的再创业意向,且不同程度的任务冲突对创业团队的影响机制不一,低程度任务冲突对团队具有积极效应,如徐小平在新东方会会收到老俞给他的批评信,对公司的一些战略目标等进行批评,徐小平认为,“有这样的合作者和互相批评的文化,公司才能坚定正确的战略方向。”高程度的任务冲突对团队具有不利影响,致使团队分崩离析,且带来无法挽救的后果,如易步科技周伟在发生任务冲突后,带走公司核心研发人员在原领域创立乐行天下,致使原公司濒临破产。关系冲突和利益冲突显著影响创业者再创业意向,创业者在团队冲突出局后进入各类领域进行再创业,如译言网创始团队陈昊芝和赵嘉敏两人关系不和,赵嘉敏感叹,“信任可能是可遇不可求。”最终赵嘉敏出局后在相同领域创办东西网;如Hello offer 创始人曾孝贤说道,“利益划分和项目发展的问题,没有提前约定好,逐渐产生了分歧。”最终团队破裂,曾孝贤在同类领域创办了Offer 奶爸。

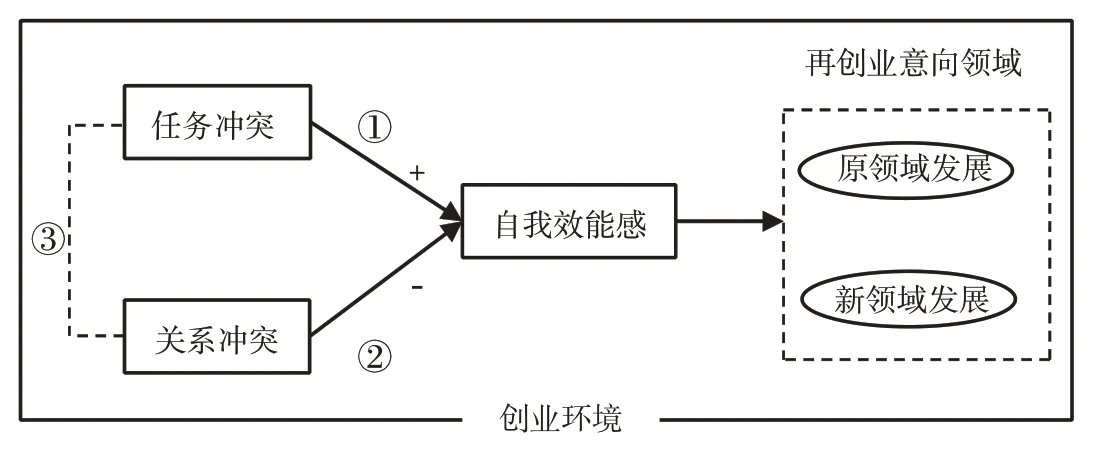

(2)创业团队冲突→自我效能感→再创业意向。本命题共有3 条分析线路,影响机制如图5 所示。

图5 创业团队冲突→自我效能感→再创业意向

①任务冲突正向影响创业者的自我效能感,自我效能感的增强促使创业者在多类领域进行再创业。若任务冲突没有得到妥善解决,冲突进一步激化继而引发创业者出走。如原雅虎职业经理人周鸿祎因战略目标分歧出局后,最终在安全软件市场确立了自己的地位。②关系冲突负向影响自我效能感,自我效能感下降影响创业者在再创业行业领域的选择,在编码过程中发现“关系冲突”主要有三种冲突表现形式:关系紧张、恶意排挤、理念差异。这些都给创业者带来极大的伤害,自信心也受到了损伤,从而自我效能感降低,影响创业者再创业意向。比如新东方发展后期3 人因理念不合关系紧张,徐小平和王强在新东方上市后出局,当时无助的难以言表,同时对未来的规划也不明晰。③任务冲突和关系冲突共同影响自我效能感,继而影响创业者在再创业行业领域的选择,在创业团队冲突对创业者再创业的影响中可能涉及主要冲突因素和次要冲突因素,公众媒体更倾向于事件主导因素的报道,对次要因素的描述较少。在任务冲突期间可能伴随着冲突方关系的影响,如酷派CEO(首席执行官)刘江峰因任职期间没能达到理想的经营发展目标而出局,在孙宏斌的新乐视体系里业绩不佳的酷派成了需要被洗牌的业务,此时心情沮丧,再次创业时离开了手机行业,认准市场时机投入到智能家居的行业中。

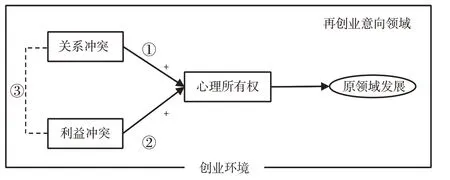

(3)创业团队冲突→心理所有权→再创业意向。本命题共有3 条分析线路,影响机制如图6 所示。

图6 创业团队冲突→心理所有权→再创业意向

①关系冲突正向影响心理所有权,创业者心理所有权程度增强,促进创业者再创业意向。创业团队冲突发生后出局创业者“心有不甘”,基于对先前事业的留恋及已经积累的行业经验,再创业者更加倾向在原行业领域中继续发展。如南存辉在求精开关厂一分为二后,创立了正泰集团并且将兄弟姐妹等亲属成为公司的股东,期望将关系亲近的亲属加入公司来避免出现关系冲突影响公司的发展决策。②利益冲突正向影响心理所有权,创业者心理所有权加强促使创业者在原领域再创业,心理所有权升高,在创业团队利益冲突中则表现为回到原行业领域发展。如Hello Offer 创始人曾孝贤被其他创业团队成员“权力架空”出局后,重振旗鼓,再次在大学生职前教育市场二次创业。③关系冲突和利益冲突共同影响心理所有权,继而影响创业者在原领域再创业,如译言网创始团队陈昊芝和赵嘉敏因为创业热情和主导权利的掌控在公司的控制权的争夺中产生了矛盾,且两人关系不和,加剧了冲突程度,赵嘉敏出局后创办东西网,与译言网在市场上互相竞争。

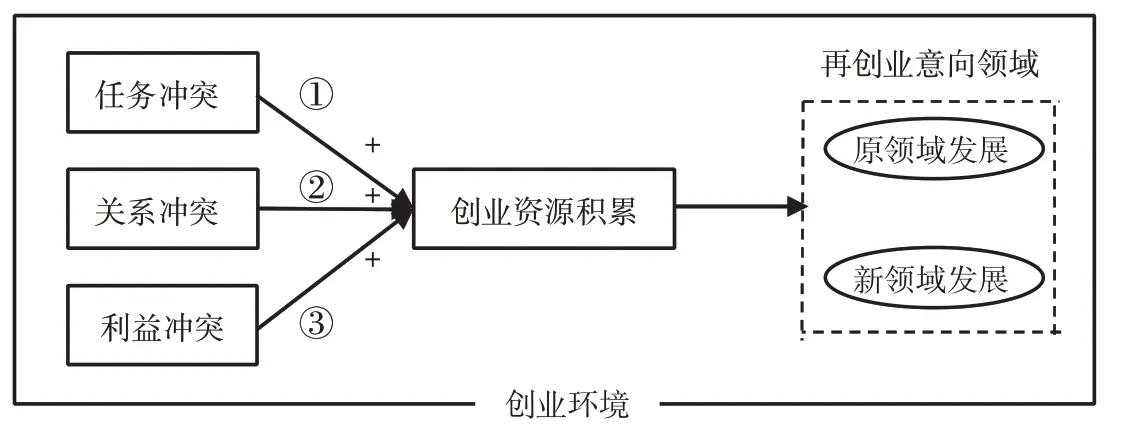

(4)创业团队冲突→创业资源积累→再创业意向。本命题共有3 条分析线路,影响机制如图7所示。

图7 创业团队冲突→创业资源积累→再创业意向

①从任务冲突中积累相关创业资源,如在经营理念、战略目标和业务发展分歧中不同发展理念的碰撞思考和冲突处理经验,继而在后续创业中,创业者从全新管理思考角度开展创业活动和采取冲突规避举措。如易小迪在离开万通后,价值观、理念得以成熟,并以此确定了在房地产行业的发展道路。②从关系冲突中获得的创业资源主要是原员工忠诚追随和对关系冲突的处理经验,从而在后续创业中发挥人力资本的作用帮助企业快速发展,如众多伊利专业员工追随牛根生创办蒙牛。③从利益冲突中获得的创业资源主要包括利益冲突处理经验,如金融资本、社会声誉,继而在后续创业中,充分运用人力、金融等创业资源在多类领域再创业。如原易优科技创业成员张瑞、蒋华因对利益分红分配不满,两人暗自成立同行业新公司,利用易优品牌转签合同从中获利,借易优的社会声誉划走市场,为新公司的发展提供支持。

进一步,对以上基本命题进行引申讨论:

CERSOS 模型中心理所有权的调节效应。CERSOS 模型中6 个主范畴的作用路径不完全相同,其中,创业团队冲突是前因,自我效能感是内部影响因素、创业资源积累是外部影响因素、创业环境是情境影响因素、心理所有权是调节变量,创业者再创业意向是结果变量。具体而言,在内外部及情境影响因素对团队冲突出局后创业者再创业意向产生影响的过程中,心理所有权起到显著的调节作用,即创业团队冲突、自我效能感、创业资源积累和创业环境对创业者再创业意向的影响程度会随着创业个体的心理所有权的强弱变化而变化。以心理所有权中的自我价值实现为例,如果团队冲突出局后的创业者自我价值实现的欲望非常强烈,这将使得创业者对创业资源的积累更加重视,同时,对于创业团队冲突和创业环境变化的敏感度也会随之提升,从而增强了对创业者再创业意向的影响力。

六、结论与讨论

本文基于扎根理论,对团队冲突出局后创业者再创业意向的影响因素进行了探索性研究,构建了CERSOS 模型,共得到6 个主范畴:创业团队冲突、创业环境、创业资源积累、自我效能感、心理所有权、创业者再创业意向。其中,创业环境是情境驱动因素,市场环境如经济的上升发展趋势,政策环境如政府对创业的支持等与创业资源积累、自我效能感、心理所有权三个主范畴共同作用于创业者再创业意向。

在创业环境的驱动下,形成了4 个基本命题:①创业团队冲突→再创业意向,创业团队冲突作为创业者再创业意向的前因,直接影响创业者再创业意向及创业行业的选择;②创业团队冲突→自我效能感→再创业意向,创业团队冲突中的任务冲突正向影响创业者自我效能感、关系冲突负向影响自我效能感,进而影响创业者再创业意向及创业行业的选择;③创业团队冲突→心理所有权→再创业意向,创业团队冲突中的关系冲突、利益冲突正向影响心理所有权,继而影响创业者再创业的意向及创业行业的选择;④创业团队冲突→创业资源积累→再创业意向,创业团队冲突对创业资源的积累有促进作用,进而影响创业者再创业意向及创业行业的选择。

根据本文的结论进行更加深入的分析,给创业团队冲突管理提出针对性对策建议:①创业团队应尽量避免关系冲突和利益冲突,避免关系冲突对团队绩效的影响可以从以下几点采取措施:第一,及时沟通来消除疑虑;第二,统一战略目标来增加双方的理解度;第三,建立互相批评的文化。避免利益冲突对团队绩效的影响可以从以下几点采取措施:第一,提前以书面或其他形式明确利益分配制度;第二,完善公司制度,建立完善的风险防范体系;第三,避免股权均分。②巧妙运用任务冲突,防范任务冲突的不利影响。任务冲突可能激发团队的创新性及决策的正确性,但是也需要避免任务冲突对团队绩效产生的不利影响,可以从以下几点采取措施:第一,关注任务目标,对事不对人;第二,统一团队最高一级的战略目标;第三,明晰每个团队成员的权力与责任。③创业者应对冲突出局正确归因,分析内外部因素的影响。正视个人与团队方面的不足,积极反思,提高自我效能感。在冲突中认清自己,从冲突中反思学习,将失败所带来的负面影响转为再次创业的激励因子。④认清个人能力,选择再创业或主动转型,创业者在创业团队冲突中应该充分认清自身的优势和不足,了解个人创业能力,为选择再创业或主动转型提供参考。⑤再创业者在新创企业中应汲取以往的团队中的冲突经验,避免在现有团队中出现不良影响的新冲突,改善冲突管理机制。创业者应通过反思学习不断提升自我,进而在新的企业中展现出更好的绩效。⑥具备再创业意向的创业者选择再创业时应当将外部环境作为重要考量因素,积极的创业环境,如经济的上升发展态势对再创业的成功具有事半功倍的作用。

本文的研究意义在于理论意义和实践价值两个方面。从理论意义而言,①利用扎根理论构建了一个定性模型,详细分析了各个影响因素及相互关系对创业者在团队冲突出局后对其再创业意向影响的作用机制,为后续实证研究奠定了基础。②过往研究多关注创业失败对创业者再创业意向的影响因素,缺乏对细分领域创业团队冲突的研究,本文有效弥补过往研究的不足,对该细分领域的研究发展起到一定的促进作用。从实践价值而言,①本文基于实践中已有的案例资料对创业团队冲突进行了分类并提出应对冲突的建议,有助于创业团队对多种冲突的充分了解,建立冲突管理机制,避免冲突对组织发展带来不良影响。②基于创业者在团队冲突后出局对其再创业意向的影响机制进行剖析,有助于创业者了解冲突对再创业的作用机制,鼓励部分创业者化“问题”为机遇,继续创业征程,进一步推进创新创业浪潮;支持认清创业能力较弱的创业者主动转型,借助积极的创业环境在新领域实现自我价值。

本文也存在一定局限性:①选取的是经历创业团队冲突的创业者,未来可通过动态追踪研究,观察团队出局的创业者再创业的整体路径,进一步增强研究结论的有效性;②创业团队冲突对于冲突爆发的企业而言是一个敏感话题,冲突双方都可能对部分真实情况进行曲解或隐瞒,对研究结论具有一定的影响;③扎根理论的三级编码过程难免会存在主观性,导致研究结果有一定的偏差,未来可通过引入统计方法弥补这一缺陷,进一步提升研究效度。