四川盆地开江-梁平海槽周缘晚二叠世长兴期台缘礁滩沉积结构及其差异性

陈 旭,胡明毅,徐昌海,王大玮

[1.长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2.中国地质大学(武汉)构造与油气资源教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;3.中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院,四川 成都 163712; 4.中国石油东方地球物理公司研究院,河北 涿州 072750]

自20世纪90年代以来,围绕四川盆地川东地区开江-梁平海槽上二叠统长兴组生物礁滩有利储层,相继发现了龙岗、铁山坡、大猫坪和渡口河等大中型礁滩复合型气田[1-2]。生物礁滩复合体是四川盆地东部地区海相碳酸盐岩大油气田赋存油气的重要储集体。随着海槽周缘天然气勘探开发的不断深入,人们发现周缘台地边缘结构及礁滩沉积的空间组合方式存在明显差异性,具体表现为不同位置成礁岩性组合、发育期次、叠置样式、空间展布及分布规模等方面差异较大[3-9]。前人生物礁滩储层研究主要聚焦在单个区块、海槽西侧或东侧[7-10],没有对整个海槽周缘进行系统的对比研究,因此在海槽周缘台缘生物礁滩沉积结构、差异演化及有利区等诸多方面都没能形成规律性认识,制约了上二叠统长兴组天然气开发进程。

近年来,开江-梁平海槽周缘基本实现了高精度三维地震资料覆盖,这为海槽周缘长兴期(长兴组沉积时期)台缘带生物礁滩整体研究提供了资料基础。本文综合大量的岩心、薄片、测井以及覆盖全区的三维地震资料,在海槽地震地层格架分析的基础上,对比分析海槽周缘台缘沉积结构、生物礁滩岩性组成及内幕结构的差异性,为生物礁滩天然气开发决策提供指导。

1 地质概况

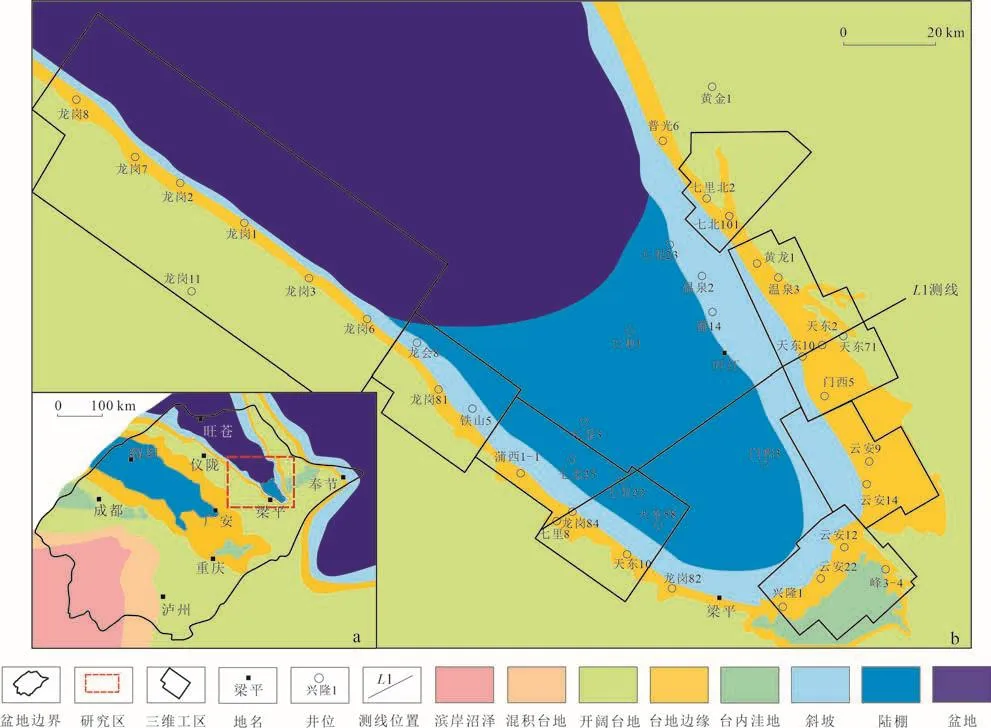

开江-梁平海槽位于四川盆地东北部(图1),构造上属于扬子板块北缘的一部分。早二叠世晚期,四川盆地受峨眉地裂构造运动的影响,在区域拉张应力背景下,盆地发生显著的差异沉降,形成了开江-梁平裂陷型海槽的雏形,海槽进一步形成和发展于晚二叠世长兴期勉略洋扩张和近北西向张性基底断裂活动的断陷期,最终消亡于早三叠世飞仙关期勉略洋闭合阶段[8-10]。晚二叠世由于开江-梁平海槽基底断块快速沉降,区域构造演化为不对称的箕状断陷,呈近北西向、长条状延伸。长兴期海水自西北方向入侵开江-梁平海槽,从西北向东南方向水深逐渐变小。研究区长兴组发育(浅水)碳酸盐开阔台地、台地边缘和海槽(碳酸盐岩斜坡、陆棚和盆地相)沉积,海槽和台地沉积相分异特征明显,在海槽周缘形成近平行的、北西向的台缘生物礁相带[11-12]。生物礁局部建隆规模较大,发育大规模的生物礁滩储层,为有利的天然气开发目标[12-14]。

图1 开江-梁平海槽长兴组区域构造-沉积背景(a)及沉积相带分布(b)(据文献[8]修改)Fig.1 Regional tectonic-sedimentary setting(a)and sedimentary facies zone distribution(b)of Changxing Formation in the Kaijiang-Liangping trough(modified from reference[8])

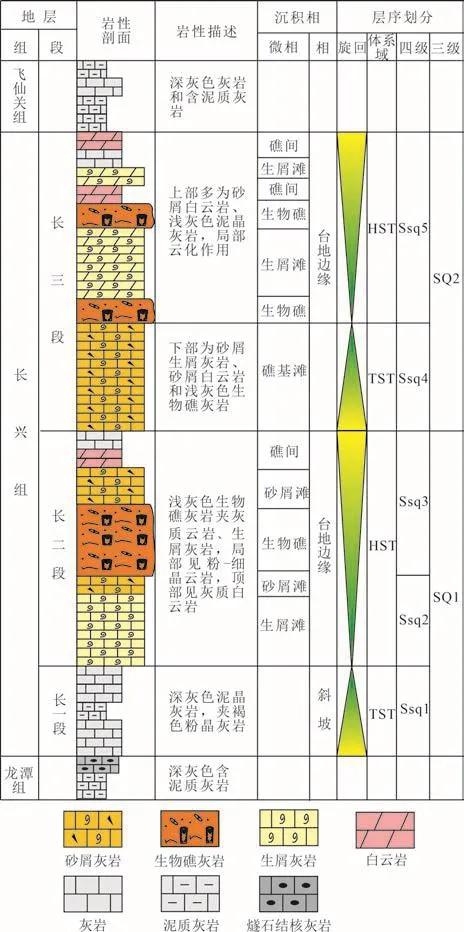

上二叠统长兴组与界面之下龙潭组、界面之上飞仙关组呈现平行不整合关系,存在岩性、岩相的突变面[10]。台地边缘相带长兴组厚度在200~360 m,内部可以划分2个三级层序(SQ1,SQ2)、3个岩性段[13-14]。SQ1由长兴组一段(长一段,P2ch1)和长二段(P2ch2)组成,SQ2包含长三段(P2ch3)。岩性主要由灰岩、白云岩、泥晶灰岩及泥质灰岩组成,海槽周缘的台地边缘相带在长二段和长三段主要发育生物礁灰(云)岩、砂屑及生屑滩灰(云)岩[11-15],为研究区最有利的储层类型(图2)。

图2 开江-梁平海槽周缘台地边缘相带长兴组地层综合柱状图Fig.2 Composite stratigraphic column of Changxing Formation in the platform-margin facies zone around the Kaijiang-Liangping trough

2 台缘沉积结构

2.1 地震地层格架

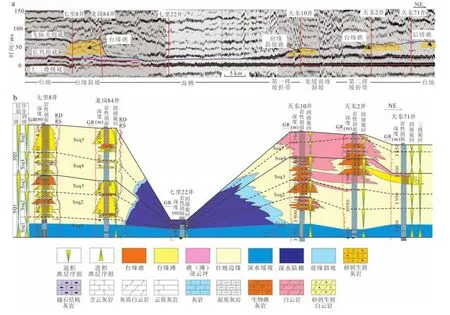

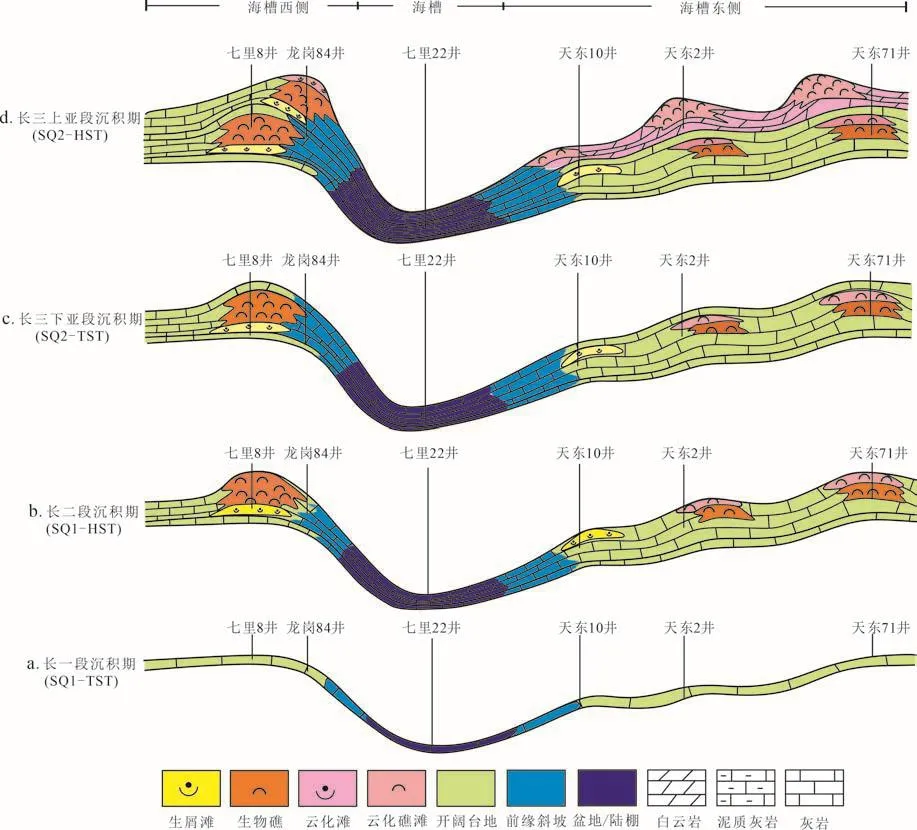

通过横跨海槽的地震层序解释及连井沉积相剖面可见(图3a,b),海槽周缘长兴组顶、底界面清晰,可以实现区域性地层对比,然而台缘沉积结构存在明显差异性。

图3 横跨开江-梁平海槽周缘L1测线长兴组底拉平地震解释剖面(a)及连井沉积相对比(b)(测线位置见图1)Fig.3 Seismic section hung on the bottom of Changxing Formation along line L1 around the trough(a)and cross-well correlation of sedimentary facies(b)(see Fig.1 for the location of line L1)

2.1.1 地层分布

长兴组厚度由台地向斜坡-盆地相明显减薄,即海槽区(七里22井)沉积厚度极小,一般小于50 m。台地区沉积厚度较大,约140~200 m。台地边缘相带厚度最大,一般在200~360 m(七里8井和天东2井)。

2.1.2 台缘展布

西侧台缘带前缘斜坡坡度较大,发育单排礁,生物礁滩厚度较大(龙岗84井)。东侧坡度极小,形成多级坡折,发育多排生物礁,沉积厚度较小(天东10井)。

2.1.3 沉积演化

1)SQ1沉积时期

海侵体系域发育碳酸盐浅水缓坡沉积,岩石类型以泥晶灰岩、泥质灰岩及燧石结核灰岩为主。高位体系域海槽演化为碳酸盐岩台地沉积,分为海槽区和台地区,七里22井区始终处于海槽区。海槽西侧的七里8井—龙岗84井区发育厚层礁滩复合沉积。海槽东侧天东10井区和天东2井区的中上部发育生物礁滩沉积,天东10井在四级层序Ssq1—Ssq3内均发育生物礁沉积,生物礁横向存在迁移现象,礁顶均可见明显的云化滩及白云岩沉积。

2)SQ2沉积时期

海侵体系域发育低能颗粒滩及滩间潟湖沉积。高位体系域沉积时期,随着海平面缓慢下降,海槽西侧台缘带发育薄层生物礁灰岩、生屑滩以及少量的白云岩沉积,而海槽东侧台缘带普遍发育厚层的白云岩沉积,揭示了礁滩顶部均发生了不同程度的暴露及云化改造作用。

2.2 台缘带沉积结构

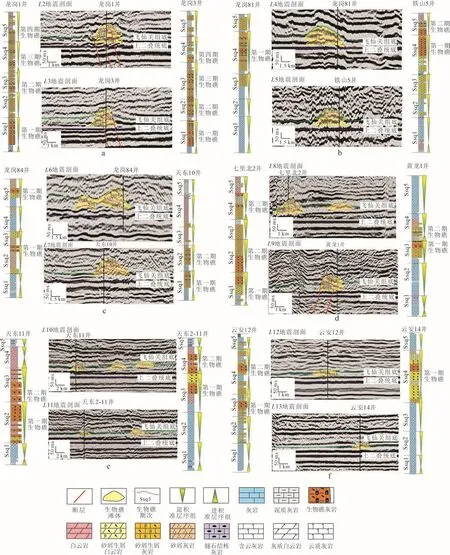

勘探实践证实,二叠纪龙潭期,川东北地区台地-海槽开始分异,构成了开江-梁平海槽的雏形,长兴期在海槽周缘普遍发育生物礁滩复合体沉积[14-17]。目前海槽周缘台地边缘相带基本上实现了三维地震资料覆盖,其中,海槽西侧包括龙岗、龙门和龙会场3个三维地震工区,海槽东侧包括七里北、黄龙场、五百梯和云安场等4个三维工区,这为从整体上研究海槽周缘台缘沉积结构提供了坚实的基础。因此,在海槽周缘长兴组不同三维区块地震地层格架基础上,从钻井资料(成礁岩性、礁和滩厚度、成礁旋回)出发,密切结合地震解释结果(礁滩地震相、前缘斜坡角及台缘带展布特征),探讨了海槽台缘沉积结构,并明确了生物礁发育期次、叠置样式及其差异性(表1;图4)。

表1 开江-梁平海槽周缘长兴组台缘带典型钻井生物礁滩沉积参数特征Table 1 Statistics of sedimentary parameters of organic reef-shoal facies from typical wells in the Changxing Formation at the platform margins around the Kaijiang-Liangping trough

2.2.1 西侧龙岗区块

龙岗区块发育单排礁,生物礁滩体为“丘状外形、内部断续”的地震反射结构,外部轮廓为较对称的丘状反射,两端向翼部收敛。反射层内部为较弱振幅、断续反射,成层性差,沉积厚度大,垂向加积,侧向迁移现象不明显。地震解释发现,受同沉积拉张断裂作用影响,在台缘带发育一定规模的同沉积断层[13,18-19],龙岗区块台地边缘相带横向宽度较窄,在1 300~1 800 m。

一般地,古地貌坡度越大,水动力条件越强,越能促进生物礁的生长发育[20]。通过统计海槽两侧前缘斜坡角度来表征台缘带沉积结构变化,具体实现方法如下:①选取区域对比的标志层。研究区龙潭组泥页岩在川东北地区全区稳定分布,厚度约120 m,岩性为黑灰色、深灰色泥灰岩或页岩,部分含薄煤层,为海-陆过渡带沼泽相沉积[13]。该层在地震剖面上显示为低频、强振幅和高连续反射,在研究工区可以较容易地进行对比追踪,并被定义为研究区可靠标志层。②对长兴组下伏稳定标志层(龙潭组底界,P2l)进行层拉平处理,分别计算台缘带生物礁的隆起高度(最好有实际钻井控制)和前缘斜坡带的宽度,两者的夹角就是前缘斜坡带坡度。通过多口过井地震剖面计算,龙岗区块生物礁垂向厚度较大,前缘斜坡带的宽度较小,台地前缘斜坡夹角大,处于35°~42°,这表明该区块古地貌坡度较大(图4a,图5a)。

龙岗1井和龙岗2井为生物礁气藏的发现井,钻井揭示岩石类型以生物礁灰岩和生屑灰岩为主,泥晶灰岩、白云岩及云质灰岩、灰质云岩等过渡岩类较少发育。长兴组厚度大,一般超过300 m,台缘礁滩储层非常发育,自下而上共发育4期生物礁和5期生屑滩沉积。该区块礁和滩的厚度均超过100 m,礁滩厚度与地层厚度比值(Kr)均在0.75以上(图4a)。

2.2.2 西侧龙会场区块

龙会场区块发育单排礁,生物礁紧邻台地边缘较陡一侧生长,仍以垂向加积为主,局部见侧向弱迁移现象。平面上,台缘带展布范围较龙岗地区稍微加宽,在1 700~2 050 m,但仍以窄相带为主。台地前缘斜坡的角度较龙岗地区有所减小,但坡度仍然较大,其台地前缘斜坡夹角处于24°~35°(图4b,图5b)。

龙岗81井和铁山5井揭示岩石类型以泥晶灰岩和生屑灰岩为主,含少量生物礁灰岩和生屑滩,白云岩欠发育。下部Ssq1和Ssq2层序以浅水缓坡沉积为主,上部Ssq3—Ssq5层序发育台缘礁及台缘滩亚相,垂向上分别发育1~2期生物礁和3~4期生屑滩沉积,且多发育于长兴组上部的Ssq3—Ssq5层序。该区块地层厚度在250~300 m,生物礁厚度在40~60 m,生屑滩厚度在40~70 m,Kr均在0.45左右(图4b)。

2.2.3 西侧龙门区块

龙门区块发育单排礁,生物礁具有不对称的丘状外形,内部杂乱或空白反射结构。平面上台缘带宽度较龙岗地区明显加宽,在1 900~2 400 m。龙门地区同沉积断裂活动欠发育,表现为沉积陡坡型,其台地前缘斜坡夹角在25°~35°(图4c,图5c)。过七里8井—龙岗84井的地震剖面可以看出,在台地方向以早期礁为主,向海槽一侧发育晚期礁(图3)。台地边缘相带生物礁滩体表现为错位迁移型的沉积结构,即“垂向加积与侧向迁移并存”的特点。

龙岗84井和天东10井揭示岩石类型以生屑灰岩为主,含少量生物礁灰岩和泥晶灰岩,白云岩局部发育,垂向上发育1~2期生物礁及3~4期的生屑滩沉积。该区块地层厚度在255~288 m,生物礁厚度在18~40 m,生屑滩厚度在40~80 m,Kr在0.4左右,略低于龙会场地区(图4c)。

2.2.4 东侧七里北区块

地震剖面解释发现,七里北区块发育双排礁,具有双台缘特征,两排台缘带横向距离自北向南逐渐减小,且最终在黄龙场地区合并变成单台缘。靠海一侧发育第一排台缘带,由海槽向台地方向明显增厚,生物礁具有丘状、杂乱反射特征,横向宽度较窄,约1 900~2 180 m,台地前缘斜坡夹角在28°~32°。内侧第二排生物礁为台内礁,规模小,尚未有钻井钻遇(图4d,图5a)。

七里北2井揭示岩石类型以生屑灰岩和生物礁灰岩为主,其次为泥晶灰岩,礁顶发育少量白云岩。该井生物礁和生屑滩较发育,垂向上发育2~3期生物礁及3~5期生屑滩沉积。该区块地层厚度在230~290 m,生物礁厚度在40~60 m,生屑滩厚度在60~120 m,Kr在0.55左右(图4d)。

2.2.5 东侧黄龙场区块

黄龙场区块发育单排礁,生物礁外部轮廓清晰,丘状反射,趋于显示出成层性。平面上台缘带展布范围在2 100~2 300 m。沉积厚度较大,以垂向加积为主,横向迁移特征不明显,同沉积断层发育。该区块台地前缘斜坡夹角处于20°~25°(图4d,图5b)。

黄龙1井揭示岩石类型以泥晶灰岩为主,其次为生物礁灰岩和生屑灰岩,白云岩欠发育,垂向上发育1~2期生物礁及2~3期生屑滩沉积。该区块地层厚度在220~280 m,生物礁厚度在25~35 m,生屑滩厚度在60~80 m,Kr在0.35左右(图4d)。

2.2.6 东侧五百梯区块

五百梯区块发育2~3排礁,生物礁外部呈现平缓丘状反射,内部为断续、杂乱反射,隆起高度较小。平面上,台缘带展布范围较宽,在3 500~5 000 m,生物礁滩体厚度较小,横向迁移特征明显。其台地前缘斜坡与地层之间的夹角在5°~10°(图4e,图5c)。

天东11井和天东2-11井揭示岩石类型以白云岩和生物礁灰岩为主,其次为泥晶灰岩。该区块发育1~2期生物礁及2~3期生屑滩沉积。地层厚度在210~260 m,生物礁厚度在40~60 m,生屑滩厚度在20~80 m,Kr在0.3左右。值得一提的是,礁顶通常发育一定规模的白云岩,揭示该区块白云石化程度较高(图4e)。

2.2.7 东侧云安场区块

云安场区块发育1~2排礁,生物礁在长兴组中、上部发育,隆起高度较小,地震剖面上呈现平缓、丘状或斜交反射特征,台地前缘斜坡极其平缓,与地层夹角在2°~4°(图4f,图5d)。平面上,台缘带展布范围较宽,在2 500~4 000 m,礁体规模小,横向迁移非常快,平行或者斜列于宽缓斜坡带,表现为雁列状或指状分布。

图4 开江-梁平海槽周缘不同区块钻井岩性及地震相特征(钻井及地震测线位置见图6)Fig.4 Lithology and seismic facies characteristics in different blocks around the Kaijiang-Liangping trough(see Fig.6 for locations of wells and seismic lines)

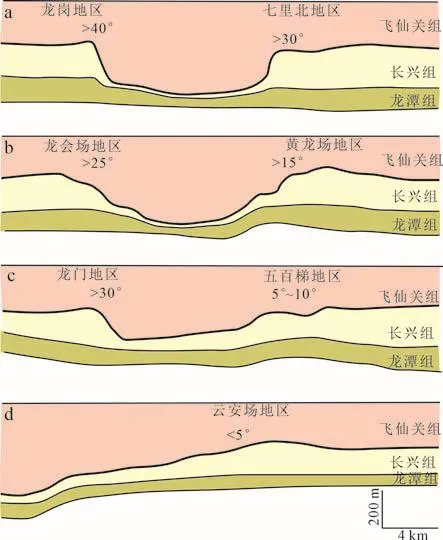

图5 开江-梁平海槽周缘不同位置长兴组前缘斜坡坡度对比(地震测线位置见图6)Fig.5 Comparison of the slope angles at the front of Changxing Formation at different positions around the Kaijiang-Liangping trough(see Fig.6 for locations of wells and seismic lines)

云安12井和云安14井揭示岩石类型以泥晶灰岩、生物礁灰岩和生屑滩为主,在长兴组的中上部地层发育1~2期生物礁沉积及1~3期的生屑滩沉积。该区块地层厚度在160~200 m,生物礁厚度在25~60 m,生屑滩厚度在30~80 m,Kr在0.25左右(图4f)。

3 沉积结构差异性

通过海槽周缘不同位置台地前缘坡度角、礁滩体垂向叠置、横向迁移及平面展布宽度等特征统计分析,认为开江-梁平海槽周缘发育近U形展布的台缘带,不同构造位置存在明显差异。西侧和北侧台缘沉积结构以陡坡-垂向叠置型为主,东侧和南侧变为缓坡-退积迁移型。不同类型台缘结构间互式分布在海槽周缘,具体包含以下4种类型(图5,图6)。

3.1 断控陡坡-加积镶边结构

海槽开口处的龙岗和黄龙场区块的前缘坡度基本上都超过了20°,最大可达到42°,水体能量强,同沉积拉张断层比较发育,发育断控陡坡型台地边缘。台缘生物礁滩相带宽度较窄,介于1 200~2 200 m。单排礁纵向多期叠置,发育2~4期成礁旋回,隆起幅度较大。平面上生物礁滩复合体沿着陡峭台地边缘带呈不连续、块状分布,形成了加积镶边型台缘带。

3.2 沉积陡坡-加积镶边结构

龙会场、七里北和龙门区块的沉积特点与龙岗和黄龙场区块类似,然而坡度稍放缓,且台缘带断层较少。台缘带宽度介于1 700~2 400 m,发育单排礁,以垂向加积为主,发育1~3期成礁旋回,见少量的侧向进积现象,发育规模变小。

3.3 缓坡坡折-退积条带状结构

五百梯区块处于海槽的中段位置,前缘坡度明显变缓,约5°~10°,台缘带横向展布范围明显变宽,在3 500~5 000 m。在浅水缓坡背景下,台缘发育2~3排生物礁相带,多排生物礁平行或斜列于台缘带,条带状或串珠状分布。纵向上发育1~2期成礁旋回,隆起幅度显著较小。

3.4 极缓坡-迁移离散状结构

云安场区块处于海槽的末端,前缘坡度极小,在2°~4°。垂向上发育1~2期生物礁。礁体规模小,横向迁移变化快,平面上呈离散状分布。

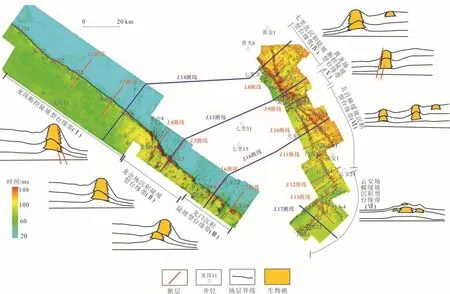

结合上述差异性分析,可以将海槽周缘台缘带划分为7段,依次为:西侧龙岗断控陡坡型台缘带(Ⅰ)、龙会场沉积陡坡型台缘带(Ⅱ)、龙门沉积陡坡型台缘带(Ⅲ)、东侧七里北沉积陡坡型台缘带(Ⅳ)、黄龙场断控陡坡型台缘带(Ⅴ)、五百梯缓坡沉积型台缘带(Ⅵ)和云安场极缓坡沉积型台缘带(Ⅶ)。总的来说,古地貌坡度角从北到南表现为不均一变化。西北部和中部前缘坡度角较大,台地边缘坡折带厚度明显增大,东部和南部坡度角变小,宽缓斜坡,坡折带不明显(图6)。

图6 开江-梁平海槽周缘古地貌、台缘带展布及生物礁发育特征Fig.6 Sketch diagram showing the palaeogeomorphy,platform margin zone distribution and organic reef development around the Kaijiang-Liangping trough

4 成因机制

4.1 构造古地貌

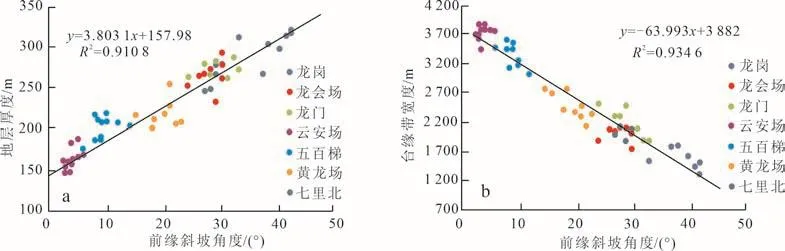

早二叠世晚期受到峨眉地裂运动的影响,开江-梁平海槽在区域拉张应力作用下发生显著的差异沉降,形成被动大陆边缘裂陷海槽[21-24]。在这样的古构造背景下,海槽台地边缘带古地貌相对较高,水动力条件强,利于造礁生物生长。台缘生物礁原地生长,形成抗浪骨架和正向地貌,也会建设台地边缘,即在原有的基础上进一步改变台地的类型。通过古地貌图发现(图5,图6),海槽周缘不同区块台缘斜坡坡度并不是均一的,而是存在明显的坡度变化,呈现为向东南方向逐渐变缓的不对称箕形,台缘斜坡带表现出南缓北陡、东缓西陡的特征。同时,基于海槽周缘大量实钻井资料分析,前缘斜坡角与礁滩厚度(图7a)和台缘带宽度(图7b)的关系密切,前缘坡度角越大,对应的生物礁垂向高度越大,而横向展布宽度越窄。构造古地貌特征控制了台缘带的构成样式及生物礁的发育空间。

图7 开江-梁平海槽前缘斜坡角与生物礁厚度(a)及台缘带宽度交汇关系(b)Fig.7 Plots showing front slope angle vs.organic reef thickness(a)and front slope angle vs.platform-margin width(b)of the Kaijiang-Liangping trough

具体地,断控或沉积陡坡型台缘离海槽沉降中心较近,坡折陡峭,坡度通常大于20°,在长兴组拉张早期便出现较明显的地貌差异。在长一段沉积时期(例如龙岗地区)生物礁开始形成,随着裂陷沉降作用的持续,台地边缘地貌差异更加明显,水动力条件增强,更利于生物礁继续生长,进而又促进了台缘障壁的形成,也为后期生物礁的生长发育创造了条件。这一过程一直持续到长兴组沉积末期,因此在海槽北侧和西侧台缘带宽度普遍较窄,通常小于2 700 m,台缘带地层厚度大,通常大于260 m。生物礁以单排礁为主,最早从长一段开始,连续发育多期生物礁旋回。

(极)缓坡型台缘离海槽沉降中心较远,在长一段沉积时期未能形成明显的地貌差异,生物礁基本不发育。长二段沉积时期,随着裂陷沉降作用加强,台地边缘地貌差异逐渐明显,生物礁开始生长发育。由于坡度较缓(例如东南侧五百梯区块坡度小于10°,海槽末端云安场区块一般小于5°)形成了宽缓的台缘带,横向宽度通常大于3 200 m,而地层厚度一般小于220 m。生物礁平面上呈条带状、成排成带分布,礁体规模小,一般在长二段中、上部发育(图8)。

4.2 海平面变化

川东北地区晚二叠世长兴期古海平面处于持续上升的过程,最终在长兴中晚期形成了仅次于早三叠世的高峰[25-27],直至二叠纪末期海平面才开始下降。海槽周缘海平面旋回变化控制了台缘生物礁滩沉积结构和迁移叠置。在海槽西侧和北侧断控或沉积陡坡型台缘带、构造沉降作用及海平面上升联合控制了成礁期可容纳空间的形成,在生物礁生长速率与海平面上升速率匹配良好时,生物礁垂向叠加式发育多期旋回,纵向上厚度大,该特征以龙岗区块最为典型。

海槽东南侧缓坡型台缘生物礁发育对海平面频繁升降变化十分敏感。在长兴期地貌高差小、坡折小、总体为低缓斜坡背景下,沿海槽流动的洋流顺斜坡或台缘礁间潮道向上运动,为东南侧缓坡台缘带提供丰富的营养物质,生物礁外部形态呈现不对称的丘状,即具有迎风面较陡、背风面趋缓的特征。同时海平面持续上升,相对海平面变化总体上大于碳酸盐生产力,生物礁逐步向台地方向退积,这就导致生物礁横向迁移较快,在平面上形成2~3排生物礁,呈串珠状或离散状分布,纵向上生物礁隆起幅度较小,规模明显变小。此外,东南侧缓坡带由于坡度缓、水体浅,常常出现礁体暴露,发生礁顶滩云化现象(图8)。

图8 开江-梁平海槽周缘长兴组礁滩差异演化模式Fig.8 Diagram showing the differential evolution of reef-shoal facies of Changxing Formation around the Kaijiang-Liangping trough

5 结论

1)长兴期开江-梁平海槽周缘平面发育近U形展布的台缘带,台缘带礁滩沉积为有利储层,不同构造位置礁滩沉积存在明显差异。西侧和北侧台缘沉积结构以陡坡-垂向叠置型为主,东侧和南侧变为缓坡-退积迁移型,不同类型台缘结构间互式分布在海槽周缘。

2)构造古地貌特征控制了台缘带构成样式及生物礁的发育空间。前缘坡度角越大,对应的生物礁垂向高度越大,而横向展布宽度越窄。海平面的旋回变化控制台缘生物礁滩沉积结构和迁移叠置。海槽陡坡型台缘带发育单排生物礁,垂向上多期旋回、叠加式组合。而缓坡台缘生物礁发育对海平面频繁升降变化十分敏感,生物礁横向迁移较快,形成2~3排生物礁,呈串珠状或离散状分布,生物礁规模明显变小。因此,构造古地貌和海平面变化联合控制了研究区的台缘沉积结构及差异性。