全域土地综合整治导向下村庄产业振兴发展路径探析

——以甘肃省显胜乡蒲河村为例

朱 菁,马思琪,洪尉凯,董 欣,董鹏达

(西北大学 城市与环境学院/陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西 西安 710127)

我国在2020年已完成全面建成小康社会的历史任务,乡村振兴进入了全面发展阶段,产业兴旺是乡村振兴发展的重要基石,是解决农村一切问题的根本前提。土地是村庄产业的生产基础和关键,全域土地综合整治以土地为平台,旨在解决村庄出现的各类问题。因此,产业振兴应在全域土地综合整治导向下进行,引导村庄的全面发展。

鉴于此, 本研究以全域土地综合整治为导向, 通过梳理不同阶段的政策支持, 确定对于村庄产业而言全域土地综合整治不可或缺。 厘清二者之间联系机制后, 以甘肃省显胜乡蒲河村土地综合整治为案例, 探究其促进产业振兴的具体发展路径。

1 全域土地综合整治概述

1.1 全域土地综合整治的内涵

全域土地综合整治最早可追溯到土地整理,是其发展到现阶段的产物。发展过程中表述方式不断变化,内涵也伴随着中国城乡发展出现的问题而不断完善和延伸。全域土地综合整治的提出主要为解决我国经历了高速发展的过程后,出现的城乡结构二元化、土地供需矛盾、土地利用方式粗放等问题。其实施以乡镇为基本单元,任务主要包括农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复及历史文化保护等[1],对生态遭受破坏、闲置低效的区域进行的综合治理活动。

1.2 全域土地综合整治发展历程

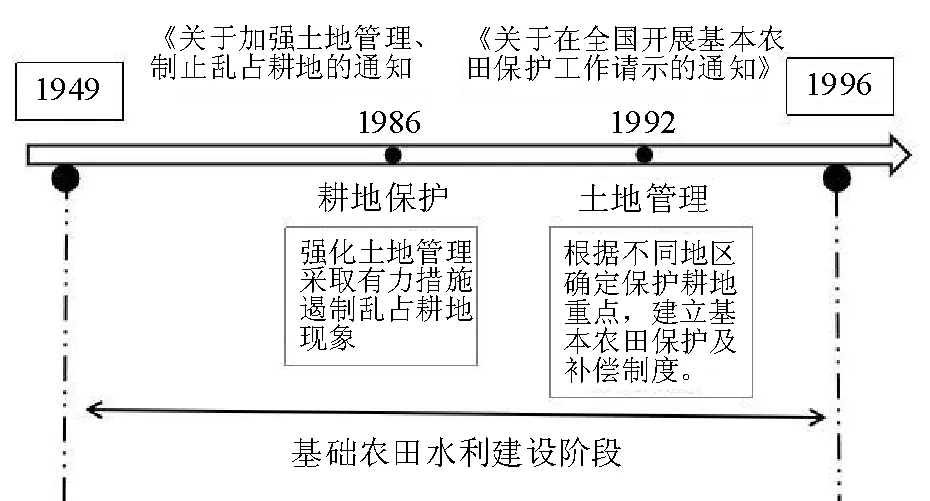

1.2.1 萌芽探索——基础农田水利建设阶段 建国初期我国开始摸索土地整治,此时对于土地整治还没有准确的概念界定,多以土地整理表述。1949—1965年,土地整理主要围绕灌溉、防洪展开。其后十年基本无土地建设。1978—1996年,以农田基本建设和土地平整为主。整体来看, 这一阶段主要围绕着保证粮食产量的基础农田水利建设进行, 虽取得了一定改善, 然缺乏相关政策和技术标准, 进展较为缓慢。 1986年, 国家意识到耕地保护的重要性, 开始建立基本农田的保护制度和措施, 防治不合理的农业内部结构调整(见图1)。

图1 萌芽探索阶段发展重点图示Fig.1 Key diagram of development in the budding exploration stage

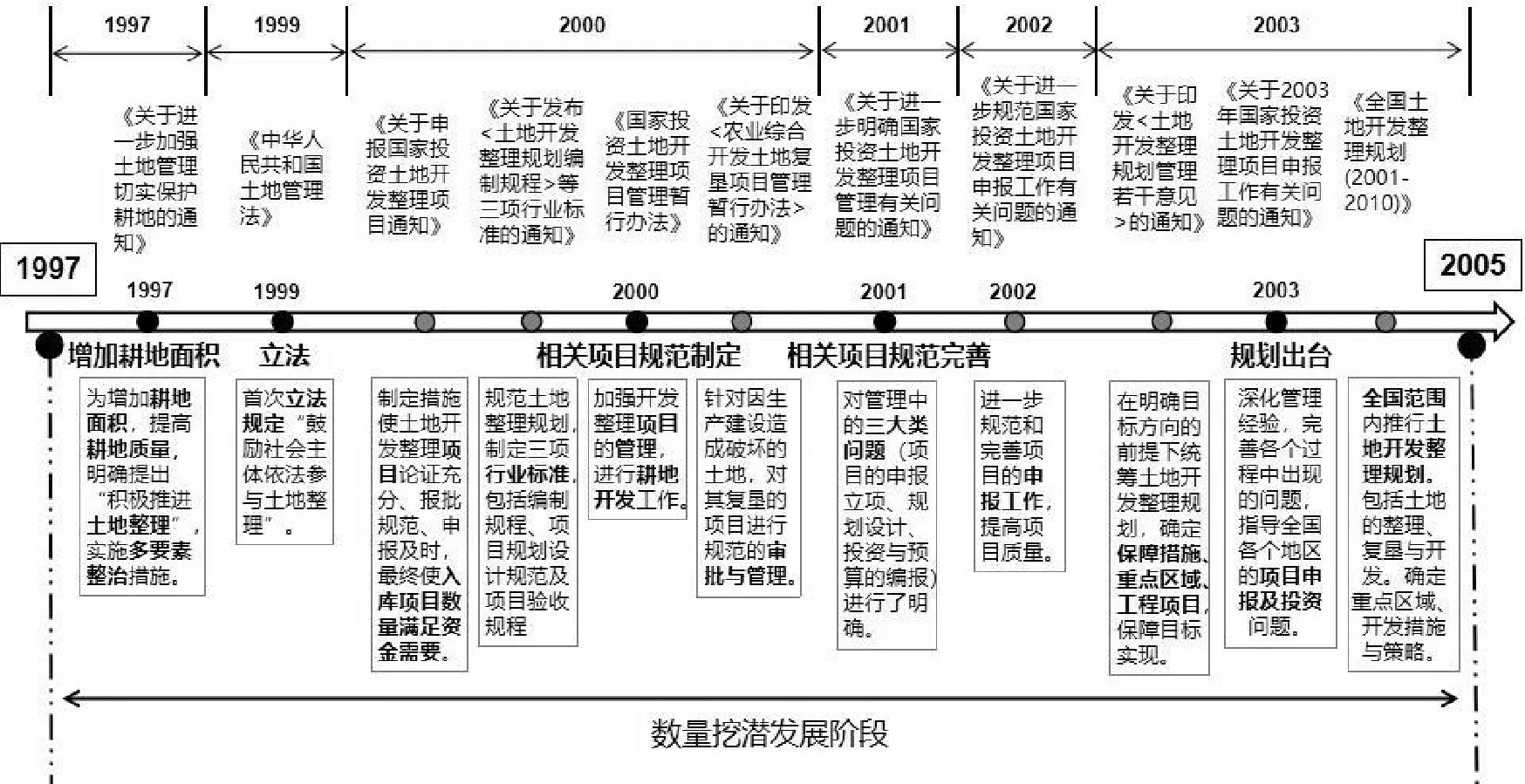

1.2.2 规范完善——数量挖潜发展阶段 自1997年始,相关政策规范开始逐渐出台并不断完善。这一年《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》中第一次将“土地整理”这一概念进行了具体阐述。到1999年《中华人民共和国土地管理法》以法律强制力保证其必要性。此后5年内,国家陆续出台文件用于解决土地开发整理资金、项目申报、管理等全方面的问题,政策体系不断完善。这一时期,政策的出台旨在解决在挖掘数量的过程中出现的各类问题,多以“土地整理”“土地开发整理”来表述(见图2)。

图2 数量挖潜阶段发展重点图示Fig.2 Key diagram of development in the stage of quantitative potential tapping

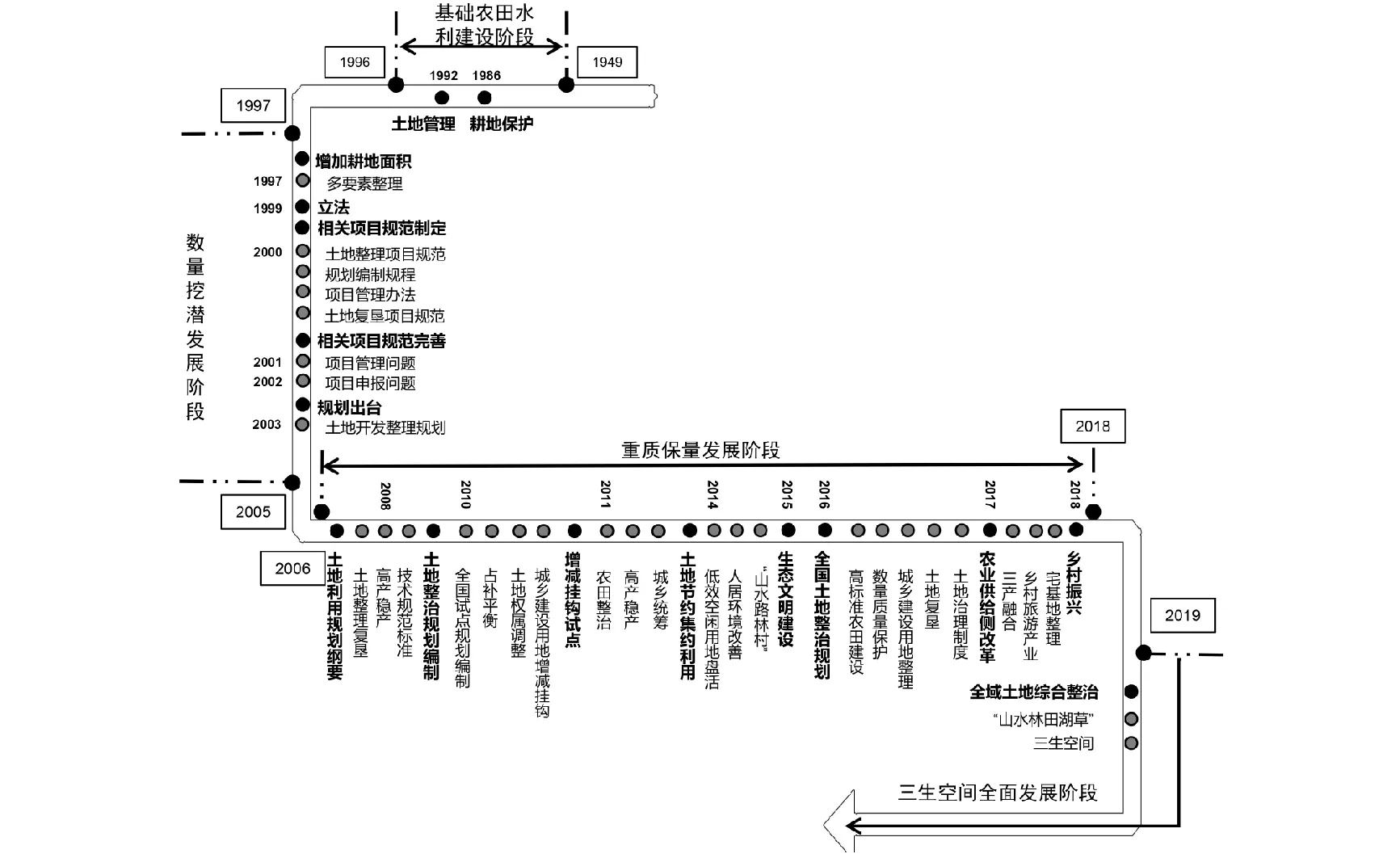

1.2.3 综合整治——重质保量发展阶段 2005年,第一批增减挂钩试点工作正式展开,政策支持下,以建筑拆旧建新、土地复垦为主要手段的综合整治阶段开始展开。2006—2013年,土地综合整治已经由试点城市逐渐推行至全国范围。2014年开始推进土地节约集约利用,其表述也逐渐变为“土地综合整治”。这一阶段的政策以土地增减挂钩开始,逐步至解决土地整治项目的碎片化问题再到通过土地综合整治的各项措施支持村庄产业的发展(见图3)。

图3 重质保量阶段发展重点图示Fig.3 Key diagram of development in the stage of quality and quantity assurance

1.2.4 全域发展——三生空间全面发展阶段 2019年12月《自然资源部关于开展全域土地整治试点工作的通知》的发布,全域土地综合整治工作开始逐步展开,文件对土地整治内涵赋予了新的延伸,并确定了新的工作内容。开始在农村大力推行,旨在维持土地占补平衡,促进耕地集中连片及高质量发展,发扬特色文化,实现生态保护。

图4 全域土地综合整治发展阶段重点图示Fig.4 Key diagram of the development stage of comprehensive land improvement in the whole region

2 已有研究综述

2.1 研究综述

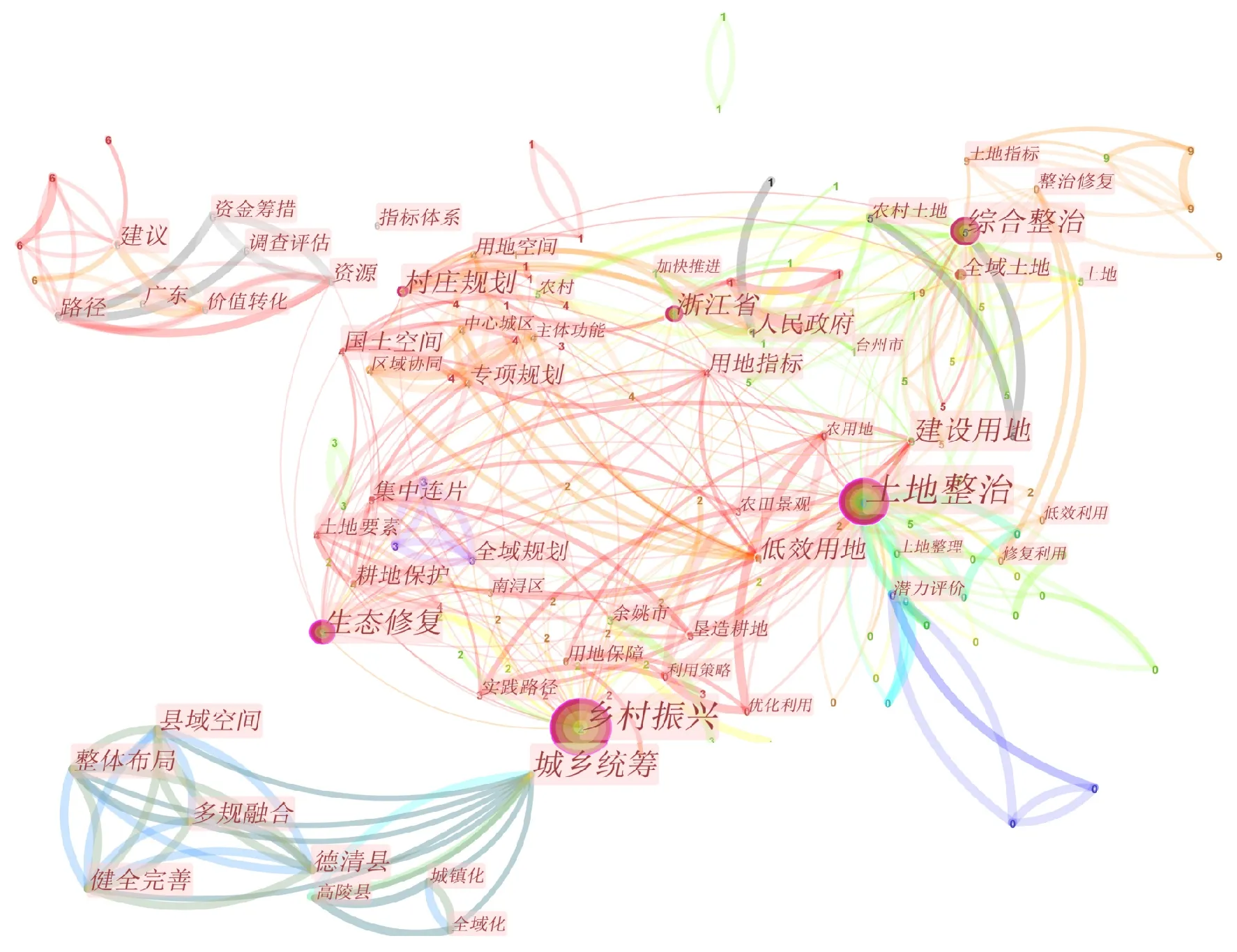

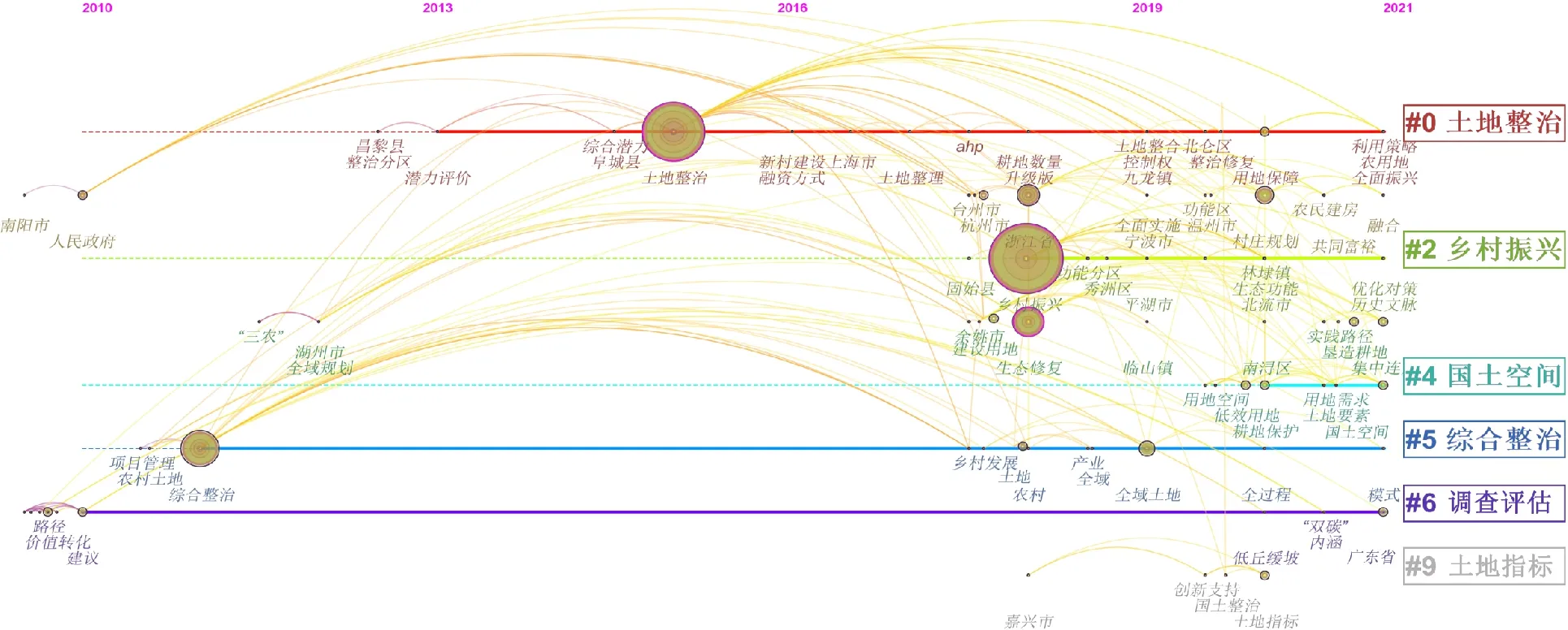

通过知网文献数据库,以“全域土地综合整治”“土地整治”“产业”为主题词对2010年1月到2021年12月的文献进行检索,采用Citespace分析软件对441篇文献进行关键词共现、突现、时区分析。通过聚类分析,得到7个聚类关键词(见图5),将每个聚类所包含的代表性关键词高频年份及频次进行统计,得出时间线图(见图6)。由分析可知,近10年的研究热点集中在土地综合整治措施、乡村振兴和国土空间,三者呈现出融合交叉研究逐渐深入的趋势。

表1 关键词热点分布表Tab.1 Keyword hotspot distribution table

图5 关键词聚类图谱Fig.5 Keyword clustering map

图6 关键词时间线图谱Fig.6 Timeline view

从2014年开始,相关研究逐渐增多,包括政策层面:政策分析下如何提高耕地多功能[2]、激励机制与运作模式以及公众参与对策[3-5];实践层面:全域土地综合整治的实现路径和影响机制的探索[6-7];农业经济层面:土地使用权的流转模式和资金筹措路径研究等[8-9]。2018年,乡村振兴战略相继出台后,两者关系的研究逐渐展开:姜学者通过建立潜力评估体系,提出优化策略和空间优化布局方案[10-11];柴学者研究了新时期全域土地综合整治转型思路和发展路径[12-13];蔡学者提出了3种土地综合治理的新方式[14]。新时代背景下,国土空间规划体系不断完善,探讨有序传导的技术路径[15],同时探究村庄规划与全域土地综合整治融合的方式逐渐成为了趋势[16]。

关于产业振兴的相关研究,呈现多学科交叉研究的趋势。由Citespace的分析可以看出,目前对于土地整治与产业振兴之间关联度研究缺乏。一些学者聚焦在乡村振兴视域下的村庄产业发展路径[17-22],通过具体实例的研究研究产业的提升与融合[23-26];有一些学者则采用相反视角进行思考,即以具体的案例探究产业振兴如何助推乡村振兴[27-29]。此外一些学者则在设计层面进行了实践性的探索,以不同时期的不同类型的村庄为研究对象,在不同理论的支持下,进行了产业规划的探究[30-34];另一些学者则主要研究了多视角下不同类型村庄的产业发展模式与路径,将目光放大至整个国家,研究其一体化发展[35-38];还有一些学者则将重点放在了产业振兴与生态、人才振兴之间的协同发展等[39]。

2.2 研究总结

综上,全域土地综合整治是村庄发展的基础支撑,其相关研究与土地整治、乡村振兴、国土空间三方面研究有较多的交集,多聚焦在全域土地综合整治与乡村振兴之间的相互影响机制及促进路径探究、国土空间规划推进的浪潮下全域土地综合整治的转型与发展等。关于全域土地综合整治与产业振兴两者之间的关联性研究较为缺乏,我们迫切需要探索国土空间规划背景下,全域土地综合整治与村庄产业振兴之间的关系。

3 全域土地综合整治与产业的关系

3.1 逻辑关联

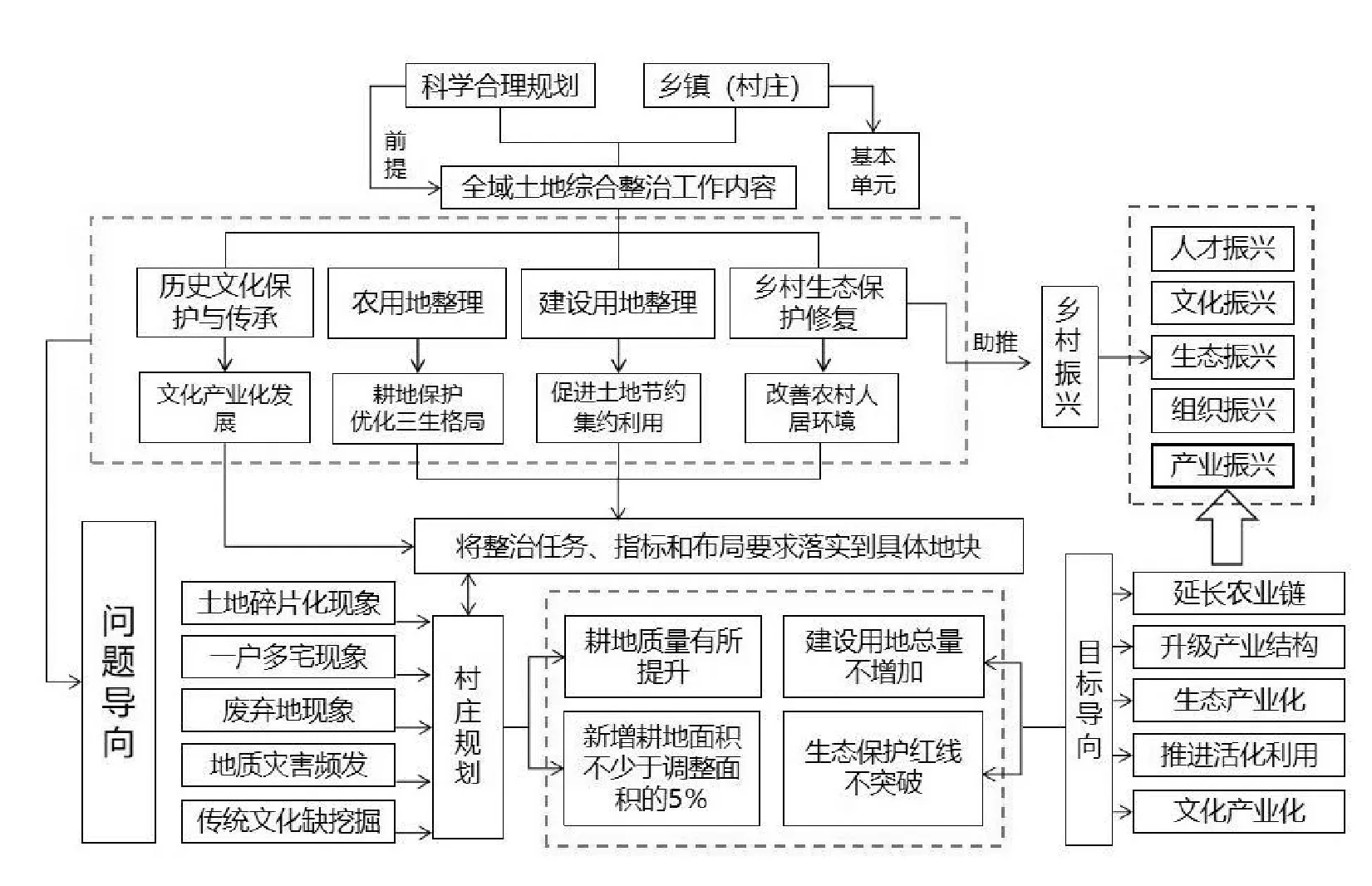

在我国村庄的发展过程中,出现了诸如土地碎片化、耕地质量不高、产业发展不充分等问题,上述问题的解决,归根到底需要产业的全面发展。而全域土地综合整治则以多项措施助力村庄发展,这恰与国土空间规划背景下的村庄规划目标相一致。因此,需以问题为导向,将全域土地综合整治纳入到村庄规划中,二者相融合。将整治任务和指标落实到村庄具体地块与项目中,以此推进村庄产业振兴(见图7)。

3.2 农用地整治——农业规模产出

3.2.1 提升农业规模运营,耕地集中连片 村庄可通过耕地的集中连片来实现农业的规模化运营,提升产业竞争力。现阶段,村庄一家一户的生产模式已无法实现农业的规模化。因此,需继续推行农民合作社制度促进土地流转有序,使耕地集中连片。规模扩大后,大面积的现代机械化、自动化生产耕作将减少成本,提高农业生产的科技支撑力,实现服务规模化,达到规模化运营。

图7 全域土地综合整治与产业振兴逻辑关系图Fig.7 The logical relationship between comprehensive land consolidation and industrial revitalization

表2 全域土地综合整治与产业振兴关系对应表Tab.2 Correspondence table on the relationship between comprehensive land consolidation and industrial revitalization

3.2.2 统筹村庄社会保障,缩小城乡差距 土地作为农民赖以生存的生产生活要素,具有最基本的生存、就业、养老需求。但是,其所承担的不仅是生产功能,由于我国土地采用的是均分制,存在一定的社会保障功能,这也使得土地弃耕荒废情况频发但土地流转仍旧困难。目前来看,由于城市与农村发展二元化,在社会保障功能上也有较大的差距,全域土地综合整治的着力点,即在如何通过整治缩小城乡差距,为农村提供更多的就业、医疗等社会保障。

3.3 建设用地整理——产业潜力释放

3.3.1 集约节约土地资源,促进全面发展 《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出,可将节约出的建设用地采用多种方式加以利用,助力村庄产业发展。而开展全域土地综合整治的目的即于此不谋而合。通过土地整治,建设用地的有偿使用,完善村庄设施,改善生产条件。在既进行农业生产的同时,又发展乡村休闲观光、特色民宿等产业,促进农村产业的全面发展。

3.3.2 治理村庄人居环境,升级产业结构 建设宜居乡村的主要目的之一就是改善人居环境,相较于城市而言,村庄生态环境遭受的人工破坏较少,自然文化保留较为完整,具有发展旅游得天独厚的优势。通过对建筑、绿化、开敞空间治理使村庄实现“山水田林路屋”的全要素风貌引导。将美丽景观转化为产业基础,发展到一定阶段后,与一产联动发展带动二产升级,建设“产业生态化、风貌特色化、居住城镇化”的村庄。

3.4 生态保护与修复——生态效益转化

3.4.1 发掘乡村特色资源,助力产业升级 村庄的经济发展,一是立足固有产业的升级。利用特色资源,在产业基础上构成“一村一品”的格局。凭借得天独厚的生态环境和自然资源,构筑集中连片、优势突出、特色鲜明的发展新格局。二是通过空间资源整合发挥经济效益。村庄建设的基础是原有的自然地理与历史人文,通过对这些独有资源进行挖掘和整合,搭建出一个吸引人才、资源的平台,助推村庄产业的发展与升级。

3.4.2 引导农业绿色生产,统筹产业资源 作为农业供给侧结构性改革的基本要求,推动农业绿色发展,一要保护,二在利用。与城市相比,村庄人口密度较低,生态环境较好,且生态修复的成本较低。保护的前提下,可适当利用其发展产业,实现优良自然生态资源到生态效益的共享。村庄可以按照“规划带动项目安排,项目推进规划实施”的思路,进行高质量、高效率的统筹和整合。

3.5 历史文化保护——文化经济多元

3.5.1 依托历史文化资源,实现良性循环 推动村庄自然环境与人文环境相融合、和谐相生,是村庄文化得以保留发扬最好的方式。针对文保单位、历史建筑等实体资源,采取保护性开发的策略进行修缮和保护。对历史文化、地域民俗等有非物质文化资源,发扬继承,促进文化旅游资本发育,逐步培养旅游产业发展运作能力。由此,实现生态、经济、文化的良性循环互动。

3.5.2 传承村庄特色文化,多元经济活动 现阶段,一些村庄处在区位优势欠缺、资源匮乏、产业单一的困境中,这时传统文化的优势作为村庄“软实力”便凹显出来。由于非农收益超过农业收益,我国大部分村庄空心化较为严重,传统文化面临失传风险。而这些独属于村庄的特色文化,往往是促进产业发展的关键因素,借助产业的力量将其“变现”,实现文化产业化,助力第三产业的发展,如通过新建展览馆、博物馆、传承组织等项目实现经济活动多元化,增加农民收入渠道。

4 村庄产业振兴路径

4.1 案例村庄选取

随着乡村振兴战略的逐步实施,精准扶贫、产业帮扶政策陆续完善,农村地区出现逐渐回暖发展的态势。作为承载着深厚特色文化的农村地区,如何采用综合整治使土地利用高效促使产业振兴成为了重中之重。目前,我国大部分村庄依旧存在着土地利用粗放、自然文化资源丰厚但开发缓慢甚至第三产业发展停滞的态势。甘肃省庆阳市作为周道肇兴之地,是农耕文化的起源之地,地域文化独树一帜,但存在土地碎片化、建设用地利用粗放、非遗传承困难等问题。这些问题在蒲河村较为突出,具有一定的典型性和代表性,故通过以蒲河村村庄规划的土地综合整治为切入点,探究其促进村庄产业振兴的具体发展路径,对我国同类村庄的发展建设具有一定的参考价值。

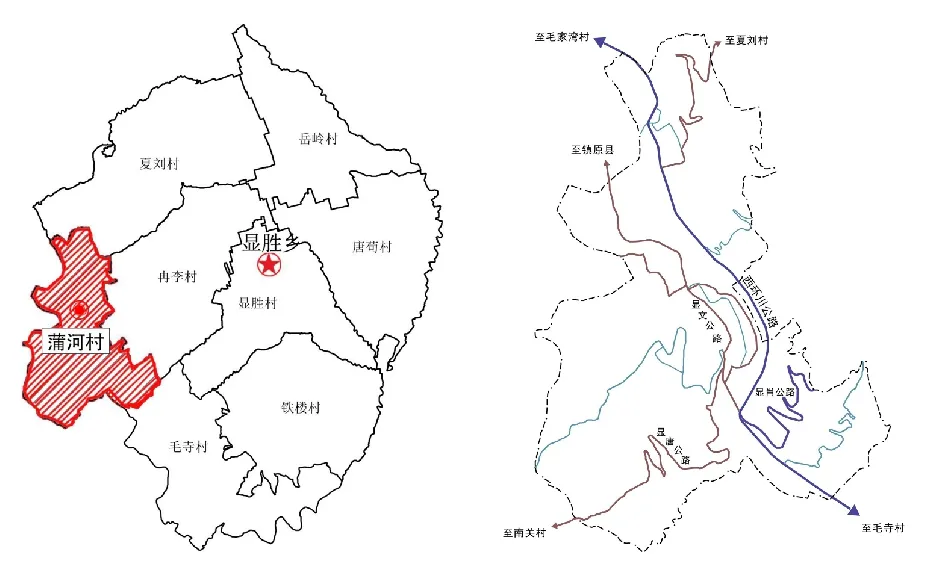

蒲河村位在甘肃省庆阳市西峰区显胜乡西部,东接冉李村,南与毛寺村相邻,北接毛家湾村。肖显公路横穿而过,西环川公路贯穿全境,显蒲、显唐公路联结东西南北,交通便利。村内产业以第一产业为主,有发展旅游业的基础,但发展规模较小,尚未打造出品牌。

图8 蒲河村区位图Fig.8 Location of Puhe Village

4.2 现状问题解析

4.2.1 三产融合程度较低,未形成深度融合 现状产业第一产业主要种植作物及瓜菜,机械化程度不高,禽畜养殖比较分散且品种单一。缺乏农副产品包装配套及加工产业。休闲观光业未进行统一的规划,没有树立地区特色旅游品牌,未将地区特色自然景观进行有效宣传和利用,知名度较低。

4.2.2 产业配套分布不均,未形成统一风貌 村庄未形成统一风貌,部分村民住宅常年闲置,且存在一户多宅情况,部分窑洞年老失修,无法正常使用。公共服务设施种类较少,无法支撑村庄产业发展。此外,对贯穿全村的蒲河、油菜花田、林地景观等自然资源利用率不高。

4.2.3 生态产业化待提升,未形成生态屏障 村庄鱼塘周边山体存在经挖掘后出现陡坡和山体裸露现象,易发生植被破坏和水土流失现象。另蒲河(见图9)贯穿村庄全境,存在滑坡、泥石流地质灾害的可能,需采取有效措施进行保护和工程措施。村庄的林地和自然生态保留用地作为村庄的主要生态环境空间,分布较散,集聚度较低,未形成生态屏障。

4.2.4 文化产业化需发掘,未形成有效利用 文保单位及历史遗迹的价值未能挖掘。刘城遗址(见图10)系村域内保留的区级文物保护单位,未得到有效利用,未涉及到相关保护范围的划定及保护措施的制定。而对于村内存在的胜利桥遗迹(见图11),其形成的历史渊源面临失传,未达到文化产业化的目标,以形成独特的村庄文化。

4.3 发展路径

4.3.1 塑造产业体系,实现三产深度融合 全域土地综合整治可通过农用地整治、建设用地整理、乡村生态修复、历史文化保护等措施实现产业的发展用地整理、经济效益转化及第三产业丰富的目标。而在其导向助推的前提下,首要的是产业链的打造及产业空间体系的形成。两者的发展与深度融合均在此前提下实现。

图9 蒲河现状Fig.9 Current situation of Puhe River

图10 刘城遗址Fig.10 Liucheng site

图11 胜利桥遗迹Fig.11 Relics of Shengli bridge

1)打造产业空间体系

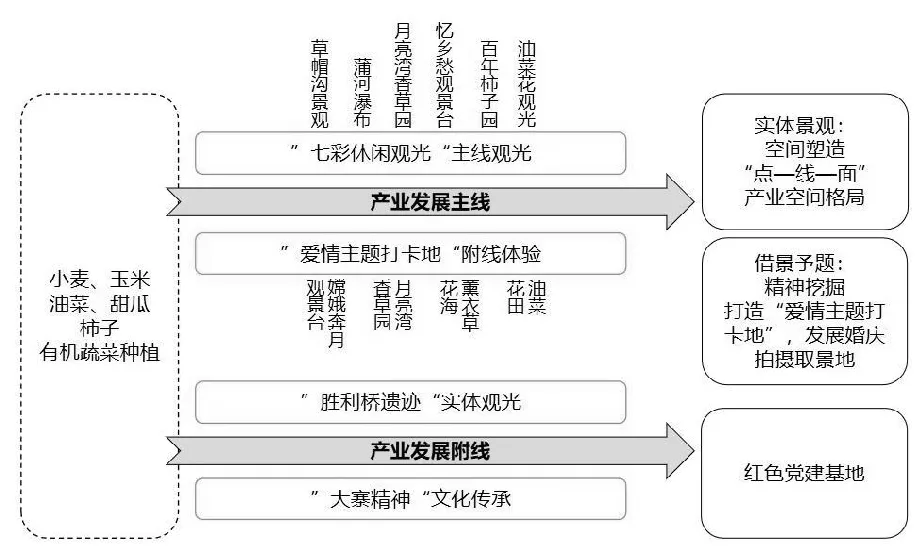

产业空间体系的打造,在于明确产业发展思路,依托现状产业基础,做优、做强主导产业,配套发展附属产业。蒲河村对于产业空间体系的丰富,采用了双线并行发展思路展开(见图12):既利用村庄资源形成“看得见“的休闲观光产业——沿河流串联重要景观节点,构成“点-线-面”相结合的产业空间体系。又借实体资源产生的主题意境打造商业价值——打造“爱情主题打卡地”,发展婚庆拍摄取景地、户外婚礼举办、情侣户外运动等项目,全面立体清晰展现村庄产业。由此,“一明一暗”的发展线,丰富了产业构成,提升了产业附加值。

图12 产业发展图示Fig.12 Industrial development diagram

2)形成完整产业链条

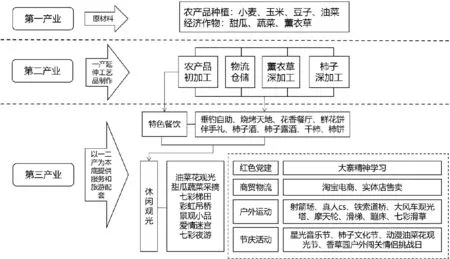

塑造产业特色是使村庄脱颖而出的关键,蒲河村将村庄空间划分农旅观光体验区、红色文化体验区、有机田园种养区、蒲河景观游憩区、田园风光观赏区和生态林草涵养区六大产业功能区,分片区发展塑造产业特色。此外村庄产业的发展联动三产互动,形成完整的产业链条闭环(见图13)。第一产业作为原材料,是产业发展的基础,农产品及经济作物的种植是经济收入的基础,同时也是二产发展的原料提供,可进行初加工与深加工,其加工后的产品可以延伸到一些文创制作、科普研学等第三产业,第三产业以一二产业为本底,提供休闲观光发展所需的设施与服务。

4.3.2 统筹空间布局,提供产业发展用地 2019年,自然资源部办公厅印发的《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》提出:允许在不改变县级国土空间规划主要控制指标情况下,优化调整村庄各类用地布局。在空间上进行统筹布局,通过腾退建设用地,连片农业用地,整治村庄空间等,为产业发展提供更多用地。

图13 蒲河村产业链Fig.13 Puhe village industrial chain

1)居民点复垦以腾退建设用地

以农村宅基地确权为准,对年久失修及“一户多宅”的宅基地进行拆除,以腾挪出建设用地。腾退出的建设用地指标用于集中居民点;公共服务设施:村史馆、红色党建基地以及红白理事大厅的新建。优化村庄空间布局,为村庄发展起到支撑性的作用,亦提供产业发展用地。

2)农用地整治使耕地集中连片

建设高标准农田,提升农用地的生态服务功能,进行田间道路整理修复,满足农机耕道及其配套设施要求。形成田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱能灌、涝能排、无污染、产量高的稳定保量的粮田[40]。耕地的集中连片,有利于耕地质量的提升,减少生产成本,实现产业增收。

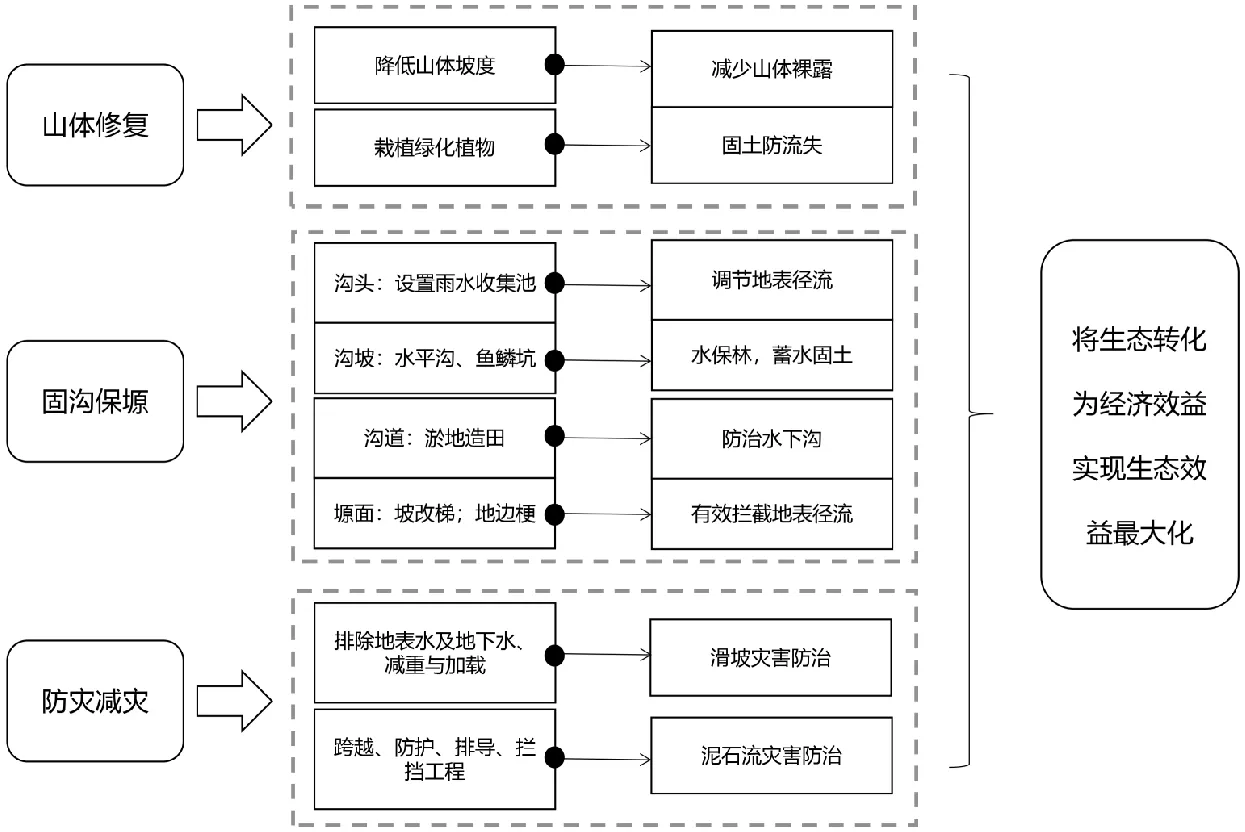

4.3.3 防治生态修复,实现经济效益转化 《自然资源部关于开展全域土地整治试点工作的通知》确定的重点任务与之前不同的是,增加了“乡村生态修复”的工作任务。生态修复不仅仅是对受破坏的自然系统与结构进行修复,同时也是提升生态系统对人类生存与发展提供的物质与服务的能力,实现生态效益转化为经济效益,促进村庄产业发展。

1)山体修复恢复生态风貌

经现场实地踏勘,村庄鱼塘周边山体存在经挖掘后出现陡坡和山体裸露现象,易发生植被破坏及水土流失。对山体进行修复,以恢复山体原有形态为原则,使山体坡度降低到30°以下,减少山体裸露;同时栽植绿化植物,达到基础的防治水土流失功能。最终确定破损山体得到最适宜的修复。

2)固沟保塬减少水土流失

以蒲河流域为单元,整治项目为依托,进行水土保持工作。对沟头、沟坡、沟道及塬面采取工程措施治理。沟头可根据集雨面大小设置雨水收集池以此调节地表径流;沟坡可采取水平沟等整地方式来实现蓄水固土[41];沟道可进行淤地造田,在改善农业生产条件下有效防治水下沟;而在塬面治理上,一方面,进行地边梗,有效拦截地表径流,另一方面,栽植经济林,实施“坡改梯”,将生态转化为经济效益,实现生态效益最大化。

3)灾害防治确保安全环境

蒲河村的防灾减灾主要在3个方面进行防治。首先,对于地质灾害点,在确定情况基本稳定后,通过制定多项工程措施(见图14),进行防治。其次,根据《建筑抗震设计规范》和《构筑物抗震设计规范》等相关规范,确定抗震设防基本烈度、疏散场地等相关指标。最后,对于境域内有河流穿过的村庄,应当有防洪规划。确定乡村防护区的防护等级及洪水重现期,进行区域洪水防治。

图14 生态修复示意图Fig.14 Schematic diagram of ecological restoration

4.3.4 延续历史文化,丰富第三产业发展 历史文化的传承既包括文物保护单位、历史建筑在内的实体,又有包含着特色历史故事的精神底蕴。“实体+文化”共同构成第三产业发展立体空间,为产业注入文化色彩。

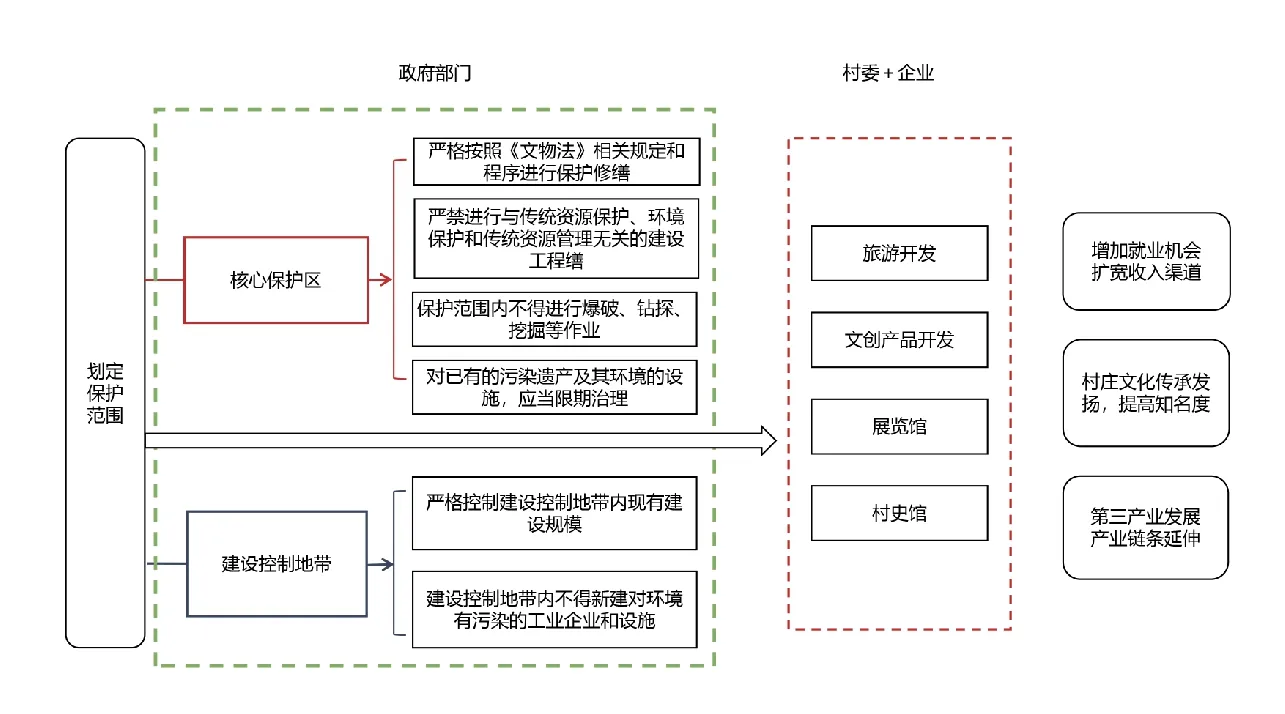

1)实体保护——文物保护单位

村内蒲河东岸现存刘城遗址,属新石器时代遗存。东至村道,西临河床,南北各至台边,分布面积约1.5×104m3。遗址断面采集到的彩陶、泥质红灰陶、夹砂红陶等具有重大研究价值。2018年12月《庆阳市西峰区人民政府关于公布31处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知》中确定刘城遗址为区级文物保护单位。

对文保单位的保护,首先由政府部门牵头划定核心保护区和建设控制地带合理范围。村庄规划中应提出具体的保护措施(见图15)。核心保护区依据《文物法》严格保护与修缮,范围内不得有建设活动;而建设控制地带应依据遗址具体情况严格限制建设规模。在保护的基础上,进行适度开发,借刘城遗址的新石器文化,发展文创产品,开发观光业,新建村史馆,丰富文化内涵,增加产业收益。

图15 文保单位保护措施示意图Fig.15 Schematic diagram of protection measures for cultural protection units

2)精神挖掘——村庄特色文化

蒲河村刘城组和贠河组交界处有一座胜利桥遗迹,系农业学大寨浪潮中集全村力量共同建造的蒲河川区第一座桥,其建造彻底改变了村民出行的困境,生活水平得到极大改善。大寨精神对于蒲河村而言已熔铸于历史文化和社会生活中,应不断传承。

图16 大寨精神Fig.16 Dazhai spirit

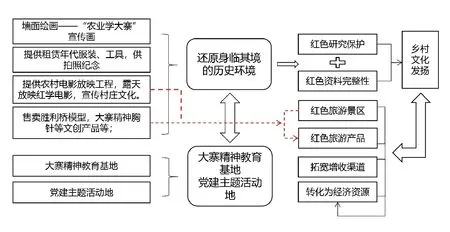

挖掘历史文化促进第三产业发展的思路有(见图17):①制定红色文化保护措施,对遗迹周边环境进行修复,同时加强保护,确定红色文化完整性;②开发红色景区,以场景再现为特色吸引游客沉浸式体验、开发文创产品,通过观光业的发展,构成“就业提升—文化延续—知名度提升”的循环,将文化资源转化为经济资源[42]。

图17 特色文化保护示意图Fig.17 Schematic diagram of characteristic culture protection

5 结语

综上所述,在乡村振兴战略全面展开,国土空间规划全面推进的新时代,土地整治也进入了全域土地综合整治的新阶段。本文在充分剖析国家相关政策的基础上,分析了全域土地综合整治与村庄产业振兴之间的联结机制,通过将二者研究相缔联,健全相关领域的研究。并以具体村庄为研究对象,提出产业振兴发展路径,为村庄空间优化提供借鉴,同时也为村庄产业项目与用地规划提供抓手。值得思考的是,本文综合考虑蒲河村发展与规划,提出产业振兴发展路径,因地制宜地进行了相关路径的探索,但其对于我国乡村地区的普遍适应性还有待深入研究。