隋唐五代音乐文献概论(正编)

王小盾 陈珺璐

关键字:隋唐五代;音乐文献;类目

按通常理解,“文献”指的是记录知识的书面资料,特别是文字资料;“文献学”则是在收集、整理、考察文献的过程中形成的学问。中国的文献学(包括古典文献学、历史文献学和其它专科文献学)目前是面向图书馆而不面向档案馆、文化馆的学问,因此,以图书管理、版本鉴定、目录编制、古籍校勘为主体内容;但日本等国的文献学稍有不同——既面向图书馆,也面向以收藏档案为主要内容的各种“文库”,因此由典籍学、文书学、记录学合成。本文赞成后一个“文献学”概念;但由于隋唐五代文献的特殊性,今重点讨论前一种“文献”。

隋唐五代文献有哪些特殊性呢?大致有二:第一,国家统一,经过几次由官方组织的大型搜集整理工作,到开元年间(713—741年)藏书空前丰富,史称“藏书之盛,莫盛于开元,其著录者,五万三千九百一十五卷,而唐之学者自为之书者,又二万八千四百六十九卷”。不过由于安史、黄巢两乱的破坏,后来两京文献几乎全被摧毁,即所谓“禄山之乱,两都覆没,乾元旧籍,亡散殆尽……黄巢干纪,再陷两京,宫庙寺署,焚荡殆尽,曩时遗籍,尺简无存”。这样一来,很多书籍是依靠民间或海外收藏保存下来的。因此,现在的整理者要面对大量有目无书的典籍,面对散佚作品远大于留存著作,而留存之书呈现碎片化状态的情况;第二,隋唐五代是“写本时代”,其文献主要是依后人的编录、整理、刊印保存下来的。因此,现在的研究者所面对的隋唐五代文献,除敦煌文献外,主要是宋以来制作的典籍刊本文献。在这类文献中存在大量史源学问题,因此,追寻文献的原始面貌,是隋唐五代文献研究最重要的问题。

对于隋唐五代音乐文献,后人作了一系列整理研究工作。有一些工作属于编纂,例如王重民的《敦煌曲子词集》,任半塘先生的《优语集》《敦煌歌辞总编》《敦煌曲校录》,任半塘、王昆吾合作编纂的《隋唐五代燕乐杂言歌辞集》,吉联抗的《隋唐五代的音乐史料》,刘崇德主编的《唐宋乐古谱集成》以及孙晓辉、王皓所编《中国历代乐论·隋唐五代卷》。另一些工作属于辑佚,例如金溪的《汉唐散佚乐书整理与研究》,黄佳的《三种唐五代音乐文献佚文辑录与研究》,吉联抗的《古乐书佚文辑注》。还有一些属于文献研究,例如孙晓晖的《〈旧唐书·音乐志〉的史料来源——兼论隋唐五代乐令》《两唐书乐志研究》、刘媛歆的硕士学位论文《唐代墓志铭中的音乐史料研究》、史安雯的硕士学位论文《唐代笔记中的音乐史料研究》。这些成果为进一步研究提供了资料基础和工作经验。

为了推进以上工作,今撰写本文,拟结合对隋唐五代文献特殊性的思考,用目录学的方法,对隋唐五代音乐文献作一初步总结。

一、隋唐五代音乐文献的类别

从留存形式看,隋唐五代的音乐文献可分三大类若干小类:

第一大类是典籍类,亦即以音乐为专题、经过编纂的文献。它包含两方面内容:一是单行的音乐典籍,二是大型典籍中的音乐专篇。前者(音乐典籍)具有较高的文献价值,然而遭逢战火,多已散佚,有目无书;留存下来者也往往残缺。因此,金溪对它做了系统的考证辑佚工作。后者(音乐专篇)则包括正史乐志、政书乐篇和类书乐部。隋唐五代正史乐志主要有《隋书·音乐志》《旧唐书·音乐志》《新唐书·礼乐志》和《旧五代史·乐志》,前者成书于初唐时期,主要记录隋代的音乐制度;另外三书编成于五代和宋初,其史料全部出自隋唐五代——所以本文视同为隋唐五代音乐文献,加以论列。政书乐篇主要见于典章制度类书籍,包括《贞观政要·礼乐》《通典·乐典》《唐会要·雅乐》《唐会要·论乐》《唐大诏令集·政事》等篇。类书乐类作品主要有:《初学记·乐部》《北堂书钞·乐部》《艺文类聚·乐部》,以及唐白居易所撰《白氏六帖·律吕》《白氏六帖·乐部》。

按照古代目录学家的看法,隋唐五代有两种音乐典籍,一种是“辨律吕,明雅乐者”,为经部“乐”书;另一种以“俗工拨捩,率造新声”为内容,为子部“艺术”书。现存隋唐五代音乐典籍大部分属于后一小类,包括三种书:一是乐录,例如《教坊记》《琵琶录》《乐府杂录》和《啸旨》;二是琴录,例如《琴书》《琴说》和《琴集历头拍簿》;三是曲录,例如《羯鼓录》和《乐府解题》。这一小类文献很多,但大多散佚。

第二大类是散篇文章类,也可分为两小类:第一小类是以书面方式存世的文章,大多见于《全唐文》和《全唐文补编》;另有一些见于佛教、道教经典,可参见《汉文佛经音乐史料类编》和《论道藏中的音乐史料》。第二小类是以铭刻方式存世的文章,大多见于《唐代墓志汇编》和《唐代墓志续编》。这些文献的价值很丰富,比如《全唐文》收录音乐文献300 多篇,可分为乐制、乐事、乐论、乐律、乐器、乐书、乐曲歌辞、舞蹈杂伎、选举9 个门类;《全唐文补编》收录音乐文献33 篇,较多涉及五代的音乐制度与事件。又如在隋唐五代墓志铭中,有三项重要内容:一是乐官,二是音乐著述人,三是乐工和女乐,不仅具有音乐史价值,而且具有社会史价值。本文把后者(墓志)归为散篇文章第十类。

第三大类是笔记类。据统计,载有音乐史料的唐代笔记约有50 部,其中所见音乐记录则有5 万多字。从内容角度可分为音乐活动、艺术表现、乐人乐曲三类,从书写方式角度可分为记经历、记见闻、记书史等三类。关于其详情,请参见史安雯《唐代笔记中的音乐史料研究》,今不赘述。

二、隋唐五代的音乐典籍

典籍即经过编纂而具有独立面貌的文献。在隋唐五代音乐文献中,这是史料价值最高的一部分;但散佚的内容较多,一般围绕雅乐展开,因而往往经过后人多次转述。按照著录情况来看,主要分成两个部类:

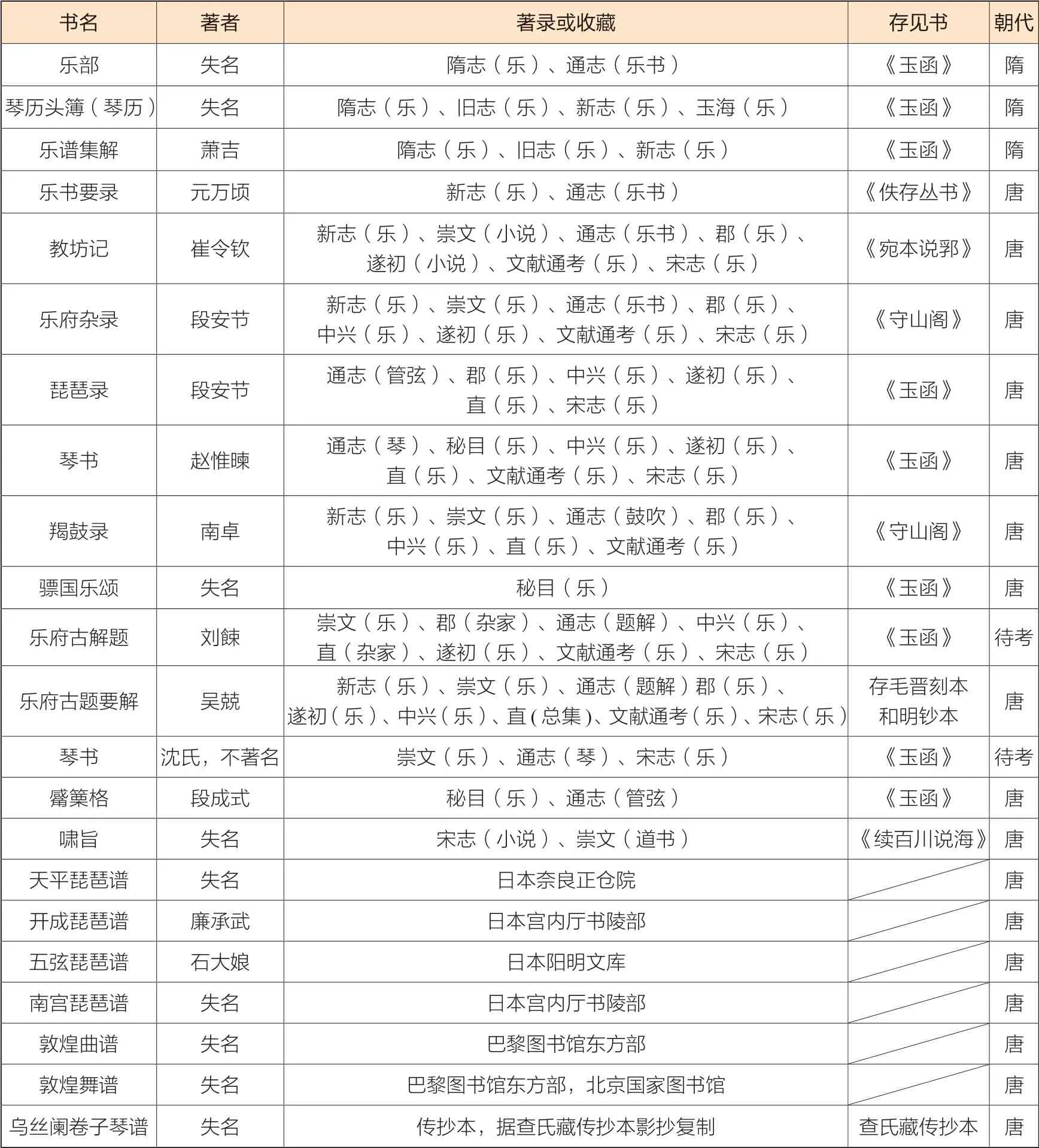

(一)单行音乐典籍

这部分文献数目很多,包括乐书、乐律、乐纬、歌辞集、乐人专著等内容。其中保存较完整而被公认为“乐书”的是《乐书要录》《乐府杂录》二书。《乐书要录》是乐律学书,由武则天时期元万顷等人受命修纂。原共10 卷,今存第五至七卷,讨论七声相生法、三分损益法、律吕旋宫法等事。传至日本,编入《佚存丛书》。《乐府杂录》是对中晚唐宫廷音乐建制及其乐舞的综合记录,国子司业段安节撰,成书于唐末昭宗乾宁年间(894—898年)。书中记载了包括《雅乐部》《胡部》《鼓架部》《熊罴部》在内的宫廷乐部并唐乐二十八调资料。今存见于南宋曾糙所辑《类说》,以及《古今说海》《古今逸史》《学海类编》等明清丛书。除此之外,其它乐书大多残佚,乃因《隋书·经籍志》(记有初唐官方藏书)、《旧唐书·经籍志》(记录开元天宝间官方藏书)、《新唐书·艺文志》以及《崇文总目》《秘书省续编到四库阙书目》《中兴馆阁书目辑考》《中兴馆阁续书目辑考》《遂初堂书目》《直斋书录解题》《郡斋读书志》《衢本郡斋读书志》等唐宋时期的书目而得到著录;并在《玉海》《通志》等唐宋时期的类书和政书中散存。后来,元末明初陶宗仪编纂《说郛》、清代马国翰辑成《玉函山房辑佚书》,也收录了隋唐五代乐书的片断。此外,日本藤原佐世编撰的《日本国见在书目录》,记载了公元894年以前日本所藏汉籍的情况,尤以隋唐书为重。总之,通过初步整理,今得隋唐五代音乐专著142 种。其中经唐宋书目和丛书、辑佚之书互证,可明确为隋唐五代人所撰编并流传有绪者22 种;其余时代待考,或仅有存目。兹将此22 种列目(见表1)。

从表1 可知,在宋代以后的目录学家看来,音乐书不仅归属于“乐书”,而且可以归入“小说”“琴”“管弦”“鼓吹”“道书”“乐曲”“歌词”等部类。之所以有这种分类观,《四库全书总目》说到了一部分缘由:《总目》将《教坊记》列入子部“小说家”,评论说:“所记多开元中猥杂之事,故陈振孙讥其鄙俗……《唐志》列之于经部乐类,固为失当,然其风旨有足取者。虽谓曲终奏雅,亦无不可,不但所列曲调三百二十五名,足为词家考证也。”又将《羯鼓录》等书列入子部“艺术类杂艺之属”,评论说:“案《羯鼓录》《乐府杂录》 《新唐书·志》皆入经部乐类。雅郑不分,殊无条理。今以类入之于艺术。”这就是说,《四库全书总目》认为:凡记俗乐者,便不是严格意义上的“乐书”。由此看来,以下这些唐代音乐典籍,乃反映了俗乐繁盛的局面:

表1 现存隋唐五代音乐典籍

《教坊记》:唐崔令钦撰,记录开元天宝时期的教坊制度和坊内轶闻,追溯唐存乐曲的内容和起源,保存了初盛唐留存的325 个曲调名。《新唐志》将此书纳入甲部乐类,《崇文总目》始列为“小说”。

《啸旨》:唐孙广撰,成书于永泰年间(765—766年),主要阐述啸的性质和传授源流。共15 章,第一章将啸归纳为“外激”“内激”等十二法,其余14 章描写啸曲。啸有声无词,所以文章多描绘情状。《宋史·艺文志》列入子部小说类。

《羯鼓录》:唐南卓撰,成书于大中二年(848年)和四年,记录关于羯鼓的源流形状和唐玄宗以后的羯鼓故事,并记羯鼓诸宫曲名共131 曲,多为梵语名。《通志》列入乐类“鼓吹”。

《琵琶录》:唐段安节撰,主要记载唐代琵琶艺术及艺人逸事。经比勘,是宋人摘取《乐府杂录·琵琶》一节内容后,参考其它唐人资料增补而成的,于北宋末南宋初单独刊行。

(二)大型典籍中的音乐专篇

1.正史乐志

隋唐五代正史包括《隋书》《旧唐书》《新唐书》《新五代史》和《旧五代史》,其中仅《隋书》《旧唐书》成书于隋唐五代。《隋书》中有《音乐志》三卷,追溯梁、陈、齐、周的乐制发展,并专门记述了隋初的音乐改制工作,包括“开皇乐议”、牛弘主持修订雅乐、隋炀帝议乐等内容;又有《律历志》三卷,论及牛弘据“陈氏律管十有二枚”候节气,作《律谱》等事。《旧唐书》中有《音乐志》四卷,分别论述初盛唐乐制的建立与发展,燕乐、散乐和乐悬制度,以及太常少卿祖孝孙以来的雅乐歌词。另外两种含乐志的史书是:《旧五代史》,原名《五代史》,成书于宋太祖年间。其中有《乐志》两卷,主要记述五代宫廷雅乐乐制。今存者为清人所辑。《新唐书》,成书于北宋仁宗年间。其中有《礼乐志》十二卷,十卷记礼制,两卷记乐制。后者包括乐义、前代乐史、本朝音乐(雅乐、燕乐、俗乐)三部分,在《旧唐书·音乐志》的基础上补充了“俗乐二十八调”和中晚唐音乐史事。

2.政书乐志

政书是记述典章制度的专书。包括记述历代典章制度的通史式政书和记述一代典章制度的断代式政书。《通典》《唐会要》分别是这两种政书的代表。

《通典》是现存最早一部记述历代典章制度的通史式政书。杜佑(735—812年)编,成书于贞元十七年(801年)。书共200 卷,卷一四〇到卷一四七为《乐典》,包括乐论乐议、乐律、音乐制度、雅乐、俗乐等内容。此书在追溯前代乐制的基础上,概述了初盛唐音乐之全貌。作为关于隋唐五代音乐的第一手记录,其文献价值远超过其他史书音乐专篇。又由于此书提供了关于隋唐五代音乐的体系性认识,因此,其理论价值也超过其他史书音乐专篇。

《唐会要》:现存较早一部记述一代典章制度的断代式政书。在唐德宗时期由苏冕始撰,后经多人之手,到宋代王溥编成。音乐部分在卷三二到卷三四,体例和《通典》大致相同:依次记录雅乐、太常乐章、凯乐、燕乐、清乐、散乐、破阵乐、庆善乐、诸乐(法曲、教坊乐)、四夷乐、论乐等内容。另有《杂录》,汇集隋唐五代音乐史料,包括隋唐五代音乐禁令及乐人活动。

除《通典》和《唐会要》外,《贞观政要》《唐六典》《唐律疏议》《大唐郊祀录》等唐代史书也包含音乐内容。《贞观政要》是政论性史书,分类编辑唐太宗时期的朝政议论,书共40 篇,其中有“论礼乐”篇。《唐六典》是现存最早的行政法典,编成于开元二十七年(739年),主要记载自唐初至开元时的官制。其中卷十四《太常寺》记录礼乐机构太常寺的构建和人员设置。《唐律疏议》由长孙无忌等监修,卷三《名例》载音乐文字一则,辑录诸工、乐、杂户及太常音声人,犯流者的刑法。《大唐郊祀录》为王泾所撰,记录贞元时期的制度,卷二《凡例中·奏雅乐》论及雅乐制度及相关理论。

如果把后人所辑的唐代文献集也纳入考察范围,那么,值得注意的有以下二书:一是《唐大诏令集》,唐代皇帝诏令的汇集,北宋宋绶、宋敏求父子编成于熙宁三年(1070年)。全书130 卷,其中卷八一收录关于礼乐的诏令。二是日本仁井田陞编辑的《唐令拾遗》,初版于1933年。此书以辑佚方式——广泛采集中国古代典籍和日本史料并详注出处原文的方式——复原唐令。其中卷二十《乐令》,辑录了开元年间关于音乐的王令资料。1964年、1983年,东京大学出版会曾两次出版此书的缩印本。

3.类书乐志

唐代有“四大类书”,一是虞世南(558—638年)编成于唐初的《北堂书钞》,二是欧阳询等人编成于武德七年(624年)的《艺文类聚》,三是徐坚等人编成于开元十三年(725年)的《初学记》,四是白居易(772—846年)辑、宋人孔传续辑的《白氏六帖》。这些书中都有音乐专部。田甜、孙晓辉撰文对它们作过介绍。

以上四部书各有其特点。其中《北堂书钞》是现存最早的类书,分为19 部852 类,今存160 卷。从卷一一二起为《乐部》,占8 卷,共有29 个子目。除音乐总论外,收录了关于歌、舞、乐器、四夷、倡优、乐律等方面的资料。其中《艺文类聚》属最早的官修类书,100 卷,分46 部。音乐专篇为卷四一至卷四四的“乐部”,包含论乐、乐府、歌舞、乐器四大内容。其中《初学记》是唐玄宗命徐坚等人编成的文学参考书,共30 卷,卷一五、卷一六为《乐部》,上卷记乐舞,分为雅乐、杂乐、四夷乐、歌、舞等项;下卷记乐器,按弹拨乐、打击乐、吹奏乐的次序编录。其中《白氏六帖事类集》是一部重要的私人类书,共30 卷,卷十八是乐部,包含制乐、知音、六代乐、四夷乐、杂戏、歌舞等项目,除辑录魏晋南北朝及之前的音乐史料外,也引用了隋唐书籍。

以上是说各书的音乐专篇。专篇之外,《北堂书钞》“帝王部”的艺能、制作,“武功部”的鼓、金钲、铙、鞞、铎、角,“仪饰部”的鼓吹和“岁时部”的律篇,也存有大量音乐资料。同样的情况又见于《艺文类聚》“岁时部”律类、“人部”讴谣类、“仪饰部”鼓吹类;《初学记》“礼部上”的祭祀、郊丘、宗庙、社稷,“礼部下”的释奠、飨宴、婚姻、挽歌等类目。另外,《白氏六帖事类集》第一卷、第九卷各有“律吕”一门;又第一卷雪、风、雷、雹、霜、春、夏、秋、冬、寒等类目,第二〇卷地衹、郊天等门类中,也散见有音乐史料。

三、隋唐五代散篇音乐文献

隋唐五代音乐资料广泛分布在各种体裁的文献之中,除典籍外,多是散篇;研究者对此作了搜集整理,可供利用。其中《全唐文》是体量最大的唐文总集,史料价值受到学界充分肯定,也催生了若干同类汇编文集,例如陈尚君《全唐文补编》、周绍良《唐代墓志汇编》和《唐代墓志汇编续集》。这几部大书代表了隋唐五代散篇音乐文献两种存世方式:一是以书面方式存世,主要见于《全唐文》和《全唐文补编》;二是以铭刻方式存世,主要见于《唐代墓志汇编》和《唐代墓志汇编续集》。据初步统计,这些大书所录音乐文献共有450 篇,可分为乐制、乐事、乐论、乐律、乐器、乐曲歌辞、舞蹈杂伎、乐书、墓志、选举等10 个类别,如下表:

表2 隋唐五代散篇音乐文献分类统计表(单位:篇)

此表显示,“乐制”是唐代散文作者讨论最多的话题。它主要是在两种场合中生产出来的:一是君臣议政场合,体裁有诏、议、制、奏、敕、册、令、状等;二是官府行政场合,体裁有符、帖、牒、表等。第一类同史书和中央制度有较密切的关联,比如两《唐书》编纂较多参考了诏令奏疏;而诏令奏疏中关于雅乐的内容,又往往与史书重合——太宗《定乐敕》、许敬宗《定宗庙乐议》的内容即见于《旧唐书·音乐志》。另外,若干奏、状文也对隋唐五代的音乐事件和音乐思想作了细致反映。比如拟题为《太乐令卢庆状称五帝殊时不相沿乐三王异代不相袭礼》《鼓吹令王乾状称鼓吹卤簿国家仪注器具滥恶请更改制》的两则乐状,完整叙述了初唐乐制改革的起因和流程,对史书的记录作了重要补充。

其次值得注意的是具有纪实意义的“乐事篇”。它们通常会交代音乐事件的发生时间、场地乃至事件的起因和过程。例如王福峙《录唐太宗与房魏论礼乐事》,详细记叙了贞观初年,太宗与房玄龄、魏征等人围绕礼乐复兴展开的对话,预示“贞观制礼乐”事件的到来。又如钱起《千秋节勤政楼下观舞马赋》,描写玄宗“千秋节”的盛况,恰好可与《新唐书·礼乐志》所记作比证。“乐事篇”常用赋文作为体裁,既反映了唐代的宴饮娱乐习俗和同题创作的风尚,也表明唐代文人对音乐的关注。另外,这一部分有相当多的篇目以民间乐人活动为描写对象,例如沈亚之《歌者叶记》、张说《为伎人祭元十郎文》、王维《招素上人弹琴简》、朱桃椎《茅茨赋》等,所记是名不见经传的歌者、伎女、琴人、隐士,可以扩大音乐史研究的广度。

再次值得注意的是“乐器篇”和“乐书篇”。“乐器篇”共38 篇,通常以琴、钟、鼓、箫笛、琵琶等乐器及其演奏者为描写对象,多用赋文为体裁。这是同唐代器乐大发展的趋势相吻合的。“乐书篇”共14 篇,其中杜淹《文中子世家》、王福峙《王氏家书杂录》,分别记载了王通著《乐论》数篇、薛存诚《大唐郊祀录序》论唐人礼乐观之事。另外12 篇则是音乐专著的序言,富于文献学价值。其所讨论的当时乐书有:崔令钦《教坊记》、吴兢《乐府古题要解》、贺怀智《琵琶谱》、刘贶《太乐令壁记》、田琦《声律要诀》、李康成《玉台后集》、薛易简《琴诀》、段安节《乐府杂录》、唐次《骠国乐》、陈康士《琴调》,补充了关于唐代乐书的知识。

在散篇音乐文献中还有两个特殊的部类,一是墓志类,二是选举类,值得作专门介绍。

从文体角度看,墓志类散文属于铭文。这是史学研究新开发的资源——据《唐代墓志汇编》及续编统计,现存隋唐五代铭文有近五千篇。我们从中检出46 篇同音乐有关的文献,再分小类,计得乐官墓志27 篇,乐学墓志6 篇,乐人墓志13 篇。各小类有以下特点:

乐官:这是隋唐五代音乐墓志的主体。墓主或其至亲曾在太常寺或其它官方音乐机构任职。其中以太常协律郎的墓志较多,开元时有张仁方,贞元时有郑高,长庆时有李象古,大和时有任傪、马儆、解少卿,咸通时则有萧弘愈、崔慎、李梲。各篇铭文主要记叙墓主的经历,对隋唐五代乐官的出身、成长过程及其家族环境作了反映。比如《故太常寺主簿孙府君墓志铭并序》记载孙氏的任职经过云:“府君生而夙成,长而岐嶷,年志学,以弘文生出身,调补律郎,转太常寺主簿,不幸短命,寝疾终于洛阳章善里之私室,春秋廿有五。”还有一些墓志在内容上可以相互证明,比如《唐代墓志汇编》弘道001 号《唐故太常寺太乐令畅府君墓志铭》所记的畅玄昉,即《唐代墓志汇编》神功010 号墓主的父亲。

乐学:这个小类的墓志篇目不多,仅6 篇,但富于史学意义。其中有郑译墓志,记其“更修乐府声调八篇”;有刘应道墓志,记其“制郊庙乐章”“奏于郊祀”;有刘寂墓志,记其“作《乐论》一章”;有贺玄道墓志,记其父贺纪“撰唐礼,修封禅仪注”;有张渐墓志,记其“首出乐部”;有沈中黄墓志,记其“作《琴瑟合奏赋》”。这些记载都可以补充史阙。其中《大唐故通议大夫使持节与州诸军事刺史上柱国刘府君墓志铭并序》云:刘寂“于五声十二律,妙绝终古。恨时无知音者。作《乐论》一章,以俟来哲”。可见《乐论》的论述主题是乐律。又《大唐故秘书少监刘府君墓志》云:“朝廷以府君文章高绝,仪凤中降敕,与中书薛令君及当时文匠数人制郊庙乐章。府君所制祀黄帝青哥,并编乐官,奏于郊祀。”这提示我们:唐高宗时期有一次雅乐新制。

乐人:包括乐工和乐伎。乐伎身份低微,其事迹往往通过群体活动被记录,故墓志铭很少,也因此显得珍贵。咸通年间的《唐张氏墓记》便是这样一方墓志,云:“张氏者,号三英,许人也。家为乐工,系许乐府籍。伯姊季妹及英,悉歌舞縻于部内。咸通五年,有刘异自凤翔节度使移于许,始面张氏……张氏明眸巧笑,知音声。所喜者,从余学佛于上都兴善阿阇梨。捐馆时神不乱,必归于殊胜所。其年十一月七日归许州颍阳乡北冯村。”此篇有助于说明晚唐的乐户史。无独有偶,在《唐故赠陇西郡夫人董氏墓志铭》中,我们看到了另一位在籍的乐人。翰林学士黎埴奉唐文宗之命所撰写的墓志铭序说:“自笄年入居宫台……当德皇御宇,而名达宸听,超自辈流,登于乐籍。时或曲移节奏,韵变宫商;故态方□于俗流,新声尚迷于众伎……动容而宛转若神,当场而意气自得……六宫推其德美,虽修蛾已老,椒房之贵人;而罗袖时翻,授梨园之弟子。”这墓志记录的是一位宫廷舞女的生平。不过,大部分乐人墓志,其墓主或是士人,或是有家室的贵妇人。例如开元年间有王仁淑善歌舞,“巴渝郑卫之曲名入宫闱”;显庆年间有张肃夫人“善乐”;咸通年间有上骑都尉李政“性好钟律,尽丝竹之玄妙”,又有长安人王娇娇向长姐习得“歌舞艺,颇得出蓝之妙”,又有杨氏夫人“于丝竹多所留心”;建中年间有郝氏女“善吹笙”,能“舞《柘枝》等十余曲”。其中写于咸通年间的《亡妻太原王夫人墓志铭》颇有理论意义,云:“王氏,字太真……夫人善于音律,妙鼓胡琴,或命余坐旁,召臧获等看,自弹之,声调清越,指韵铮摐。乃曰:‘非某自求其乐也!是将以娱足下退公之情,散隶使驰驱之倦耳。’”这段话意味着一种特别的音乐观,即主张在表演性的音乐活动与琴书自娱的音乐活动之间,发展一种新的家庭音乐活动,实现小众的审美。

至于选举类散文,则是唐代人才选拔制度和选拔活动的产物。

唐代选举制度包括举制、选制两部分。举即科举,有秀才、明经、进士、明法、明书、明算等考试科目;选即选任官员,有关试、铨选、科目选等名目。就现有资料看,这两种选拔制度造就了114 篇唐代散篇音乐文献,可分以下几个小类。

一是进士科试赋。在杂文科中专试诗赋,其事开始于天宝时期,到中唐纳入“初榜”。所以,唐代进士科中的赋文,初见于开元年,最盛于中唐,现存共23 篇。其中有开元十三年王諲等五人的《花萼楼赋》、贞元五年张正元等四人的《南风之薰赋(以“悦人阜财,生物咸遂”为韵)》、贞元十年范传正等二人的《风过箫赋(以“无为斯化,有感潜应”为韵)》、贞元十七年罗让等六人的《乐德教胄子赋(以“育材训人之本”为韵,依次用)》、元和二年张存则等三人的《舞中成八卦赋(以“中和所制,盛德斯陈”为韵)》、开成三年沈朗等三人的《霓裳羽衣曲赋(任用韵)》。其特点有二:一是同题限韵,即在诗赋的试题中规定字数和用韵要求。这沿袭了六朝“有韵为文”的文类标准。二是以儒家经书为主要命题素材,但范围广泛。比如《乐德教胄子赋》《南风之薰赋》《风过箫赋》的题目出自经史典故,《花萼楼赋》《舞中成八卦赋》《霓裳羽衣曲赋》的题目采自唐代的音乐事迹。

二是宏词科试赋。其作品见于徐松《登科记考》。徐松将博学宏词科记作两类,一类是制科,另一类是吏部主持岁举之常科。相对应的音乐赋有三种8 篇,即贞元八年李观等四人所作的《钧天乐赋(以“上天无声,昭锡有道”为韵)》、贞元九年张复元等二人所作的《太清宫观紫极舞赋(以“大乐与天地同和”为韵)》、贞元十五年吕温等二人所作的《乐理心赋》。其文体特征和进士科试赋相近,即同题限韵,但题目范围较为灵活。比如《钧天乐赋》《乐理心赋》的题目典出《史记》,“紫极舞”则是一种唐代道教乐舞。

三是拟试赋。这些作品不见于《登科记考》等科举文献,但体例与科举试赋相近,可推测是模拟科举试赋而撰写的。其中有:(1)天宝年间拟试赋《洞庭张乐赋》,以“八音克谐,天地充满”为韵。《全唐文》载钱起、石镇、蒋至各1 篇。3 篇同题同韵,内容相通,字数体例相似;(2)元和年间拟试赋《善歌如贯珠赋》,以“声气圆直,有如贯珠”为韵。《全唐文》载元稹、李绅、赵蕃、刘骘4 篇;(3)元和长庆年间拟试赋《宣尼宅闻金石丝竹之声赋》,以“圣德千祀,发于五音”为韵,《全唐文》载王起、许康佐各1 篇;(4)其他同题拟试赋,如《山鸡舞镜赋》,以“丽容可珍,照之则舞”为韵,《全唐文》载皇甫湜、赵殷辂各1 篇;《振木铎赋》,王起所作以“以孟春之月遒人徇路”为韵,白行简“以振文教而纳规谏”为韵,罗立言所作以“发号施令,王猷所先”为韵,亦载《全唐文》。又有《泗滨浮磬赋》,以“美石见质,琢之成器”为韵,《全唐文》载张仲素等人所作2 篇。

四是乐判。唐代试判与铨选制度相关,由吏部掌管。在“关试”、铨选“身言书判科”和科目选“书判拔萃科”中,都有判文考试。它同“博学宏词科”“平判科”一样,是为了弥补铨选“循资格”不足而设置的提前考试,其中“书判拔萃”始设于开元十八年。从文体学角度看,可分为拟判、案判、杂判三小类。拟判是为准备铨选考试而作的模拟判文,又称“甲乙判”或“科判”。《全唐文》和《全唐文补编》所录60 篇乐判,即属“拟判”或“科判”,包括以下几组作品:

(1)同题乐判:除中宗年间席晋等四人所作《对乐悬画蚡蝑判》、肃宗代宗时期李仲云等三人所作《对四品女乐判》外,主要产生在玄宗时期,有李昂等二人所作《对祭社不奏商均判》,张鼎等三人所作《对为律娶妻判》,萧昕等五人所作《对燕弓矢舞判》,万齐融等五人所作《对乐请置判悬判》,姜立佑等二人所作《对乐官乐司请考判》,颜朝隐等四人所作《对驱傩判》,张秀明等二人所作《对旄人奏散判》,梁涉等二人所作《对乐师教舞判》。

(2)拟判:同样以玄宗朝的作品为主,有张鼎《对禫服鼓琴判》,达奚珣《对以管听凤判》,孙逖《对除丧鼓琴判》,姜立佑《对夷乐鞮鞻为任判》,李希言《对学琴不进判》,边承裴《对太庙登歌判》,梁涉《对琴有杀声判》,张秀《对上生下生判》,邢宙《对教击编钟判》;在德宗时期有姚岘《对典乐羽籥判》,元稹《回风变节判》《五品女乐判》《怒心鼓琴判》《学生鼓琴判》。

总之,唐代乐判集中出现在盛唐时期。谭淑娟《唐代判文研究》认为:现存作品中既有为铨选而作的练习,也有出自铨选考场者——例如同题判和无名判作品。由于记录散失,今仅知:这些作品多是作为官方档案由《文苑英华》收录的;在同题乐判中,只有李昂、畅诸、张秀明三人有登“拔萃科”的事迹见于《登科记考》;而元稹4 篇乐判,除《毁方瓦合判》为考试之作外,其余都是私下模拟之作,成篇于贞元十八年以前。唐代另有单题乐判《对笙师不施舂牍判》《对笛判》《对瞽相判》《对梦处女鼓琴判》《对祥鼓素琴判》《对旄人奏散率木修防判》等6 篇。这些作品之所以阙失作者名,有两种可能:一是由于唐代的糊名制度,二是由于出自模拟之作。白居易《策林序》曾说到拟判作品的产生背景,云:“(元和初,予)构成策目七十五门。及微之首登科,予次焉。凡所应对者,百不用其一二。其余自以精力所致,不能弃捐,次而集之,分为四卷,命曰《策林》云耳。”这段话意味着,唐代选举文体并不只有赋和判,另外还有时策这个大类别。其中并不缺乏音乐文献,但大都佚失,今只把白居易《策林》中《礼乐诗书》《议礼乐》《沿革礼乐》《复乐古器古曲》《议祭祀》等5 篇归入“选举篇”。这样一来,选举便包括“时策”“乐判”“试赋”等三大类;在隋唐五代散篇音乐文献中,是份量最大的类别。

结 语

隋唐五代是中国历史上的一个特殊时代。各民族文化在这个时代实现了深度交融,各门艺术都在这个时代达到高峰。音乐艺术也是这样。音乐品种和技法的多样性,造就了丰富多样的音乐文献体裁。要理解隋唐五代的音乐,就一定要理解它的文献。

从形式角度看,隋唐五代音乐文献包含三个类别:一是在流传中具有单元特性的典籍,经统计,这种音乐典籍约142 种;二是未编写成书而以单篇形式流传的散篇文章,经统计,共达450 篇;三是零散见于各种记录的杂记,经统计,有5 万多字,见于近50 部笔记书。中国文献有一个特点,即以不同的著述文体书写不同的文化内容。由于内容对形式的这种影响,严格意义上的“乐书”和大型典籍中的音乐专部是以“辨律吕,明雅乐”为中心的。尽管如此,在隋唐五代,仍然出现了一批以“俗工拨捩,率造新声”为内容的“艺术”书。其中有《教坊记》等乐录之书,有《琴书》等琴录之书,有《羯鼓录》等曲录之书。这是和俗乐兴盛之局面相对应的。正因为这样,宋以后的目录学家,按照“乐”“音”“声”三分的传统观念,把许多唐代音乐书归入“小说”“琴”“管弦”“鼓吹”“道书”等部类。

隋唐五代音乐繁盛局面另有一个重要表现,即出现了一批新型的音乐典籍。这就是:在记述一代典章制度的政书(如《唐会要》)中,在记述历代典章制度的政书(如《通典》)中,以及在《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》等类书中,出现了关于音乐的专部。中国政书的雏形可以追溯到《周礼》和《礼记》中的《王制》《月令》《明堂位》等篇章,以及《史记》“八书”和《汉书》“十志”;但到唐代,它才成为专门的史学书体。产生在魏晋之时的类书,也到唐代才发展起来,建立起完整的音乐部类。这说明,音乐文献的书写和记录方式的增加是和唐代文化的蓬勃发展同步的。而从政书、类书的音乐分类看——比如《通典·乐典》分为历代沿革、五声十二律、八音、歌舞曲、诸乐种、乐议等六部——到了唐代,史官也建立起明确的音乐体系观念。

关于隋唐五代的散篇音乐文献,同样可以从形式、内容两方面加以观察。从形式看,可以分为以书面方式存世、以铭刻方式存世两类;从内容看,这两类作品都显示了中心突出、体裁多样的特点。中心突出的表现是:与政治体制相关的部类——比如“乐制”“乐论”“选举”三类——在散篇文章整体中占有较大的比重。体裁多样的表现是:既使用了诏、议、制、奏、敕、册、令、状、符、帖、牒、表等议政、行政的文体,也使用了试赋、拟赋、乐判、骈体铭文、散体序文等文学文体。这说明,在隋唐五代,音乐进入了社会各阶层,进入了人间的政治生活和日常交往,也成为娱情的重要方式。按我们的工作体例,本文未把关于个人生活方式的描写——比如“琴书自娱”——当作音乐活动的史料(因为这类记录内涵模糊,也不具备社会意义);但在事实上,这种记录是作为品行高洁的象征,大量见于墓志铭等散篇文章的。这个情况,正好说明了音乐在隋唐五代人生活中的比重。

关于隋唐五代音乐文献的分类,关于文献新体式的产生,关于其形式与内容的关系等——意味着:进行隋唐五代音乐研究,有必要建立一个新的角度,即文献学的角度。这一点,还可以用选举类作品来说明。据统计,隋唐五代现存音乐赋49 篇,包括23 篇进士科试赋、8 篇宏词科试赋、18 篇拟试赋;隋唐五代现存乐判60篇,包括38 篇同题乐判、22 篇拟乐判。这在隋唐五代全部选举文献中,占有相当比重。其中《乐德教胄子赋》《善歌如贯珠赋》《振木铎赋》《南风之薰赋》《风过箫赋》的题目出自古代乐教的经书和典故,比如《周礼》所说的“乐德”、《礼记》所说的“累累乎端如贯珠”、《尚书》所说的“夔典乐”、《左传》所说的“遒人以木铎徇于路”、《孔子家语》所说的“舜弹五弦之琴”、《文子》所说的圣人教化“若风之过箫”;其中《洞庭张乐赋》《钧天乐赋》《乐理心赋》《宣尼宅闻金石丝竹之声赋》的题目包含来自子史名著的典故,例如来自《庄子》《史记》《汉书》;其中《花萼楼赋》《霓裳羽衣曲赋》《舞马赋》《太清宫观紫极舞赋》《舞中成八卦赋》的题目则出自唐代宫廷音乐事迹,比如玄宗作《霓裳羽衣曲》,教舞马,奏乐于花萼相辉之楼,又于太清宫奏“混成紫极之舞”;而德宗则制有《中和乐舞曲》。这实际上对隋唐五代教育和当时意识形态作了生动反映。由这些赋文可以看出:隋唐五代人是重视音乐教育的,一方面秉承了古代经学的乐教传统,另一方面也关注乐教中的知识要素。后者的表现是:既重视子史诸书,也重视把时事纳入教材。这样一来,隋唐五代音乐文献,就不仅向我们提供了考察一代音乐史的基础资料,而且提供了探知一代中国人的社会生活和精神世界的便捷的途径。

——评《唐代诗人墓志汇编(出土文献卷)》