水库富集藻类自动采集技术研发及应用

周新川

(辽宁省铁岭水文局,辽宁 铁岭 112000)

水中常见的生物之一是藻类,水体中产生的藻类浮游植物种类较多,水体中藻类经过光合作用产生的有机物类型明显多于其他水生植物[1- 2]。藻类为许多水生生物提供食物成为其生存的重要保障[3]。水域环境被污染后,水体中氮、磷含量的增多使得水体富营养化程度加重,加快藻类在水体中的生长速率,危害生态环境现象如赤潮或者水华就会出现在水域中,影响水域生态环境[2- 5]。藻类大量繁殖使水体富营养化导致出现危害生态环境现象的频率也逐步加大,并成为当前水环境领域研究的难点[6- 9]。近些年来国内许多河流都发生了较为严重的水华和赤潮现象[10- 13],严重影响了这些水域的生态环境和居民健康生活质量。水域自然生态环境不仅受水体富营养程度加剧影响,同时由于水体中的养分被大量繁殖的藻类所吸收,使得正常补给不能提供给水体中可净化水环境的水生植物,而进一步加速了藻类在水体中的繁殖速率,水体中的鱼类以含有毒素的藻类为食物影响其生育,并对人类健康产生间接威胁[14]。因此,水生态监测,尤其是对水体中藻类及时准确的监测迫在眉睫[15]。当前,国内水库藻类主要通过虹吸装置进行采集,这种方式存在低效率、易污染、难定容和操作繁琐等问题[9]。为提高水库藻类采集的标准和精度,本文针对水库藻类自动采集进行研发,解决传统藻类采集的缺点和局限。研究成果对于国内水库藻类采集具有重要的应用和推广价值。

1 藻类样品采集

1.1 常规采集方式

依据SL 733—2016《内陆水域浮游植物监测技术规程》,藻类样品的采集应充分考虑水体类型特点及监测的需求,选择合适的采样点,具有良好的代表性和整体性。

藻类定性样品采集需用25号浮游生物网,网孔直径64μm,浮游生物网通过可伸缩的采样杆连接,网前端设有活塞。首先打开活塞清洗浮游生物网,将网口上端置入水面下0~0.3m处,摆动采样杆做“∞”型循环拖动,约3~5min后将网慢慢提起,然后打开下端的活塞,收集网底浓缩的水样至样品瓶,约30~50mL定量样品采集需用采样器进行采集,在所测水层采水1000~2000mL。若透明度较高,浮游植物密度较低时,可增加采水量。

1.2 常规采集方式存在的问题

在进行藻类定性样品采集的过程中,会遇到如下一些问题。

(1)需要大量人力。实际操作时,整个采样网要全部浸入水体,采样人员手握采样杆做“∞”型循环拖动时会遇到水体很强的阻力。尤其是当采样杆伸缩至较长时,力矩变长,拖动浮游生物网所需的力更大。连续操作3~5min,极大消耗采样人员的体力。

(2)样品缺乏一致性。按照标准常规方法,循环拖动时的长度、角度和速度都没进行严格要求,时间也只是宽泛的3~5min,因此采集的过水体积存在较大差异。即使是定性分析,对结果也会产生偏差。

(3)采样距离不足。受限于浮游植物网伸缩杆的长度,在岸边采样时采样点距离水边一般不足2m,常伴有沙石碎树叶等杂质,不仅会堵塞活塞,对藻类监测结果也有影响。

(4)存在安全隐患。藻类定性采样的地点不论是在岸边还是船上,离水体都较近,连续长时间的用力“∞”型循环拖动,易发生坠水的意外。

(5)耗材成本高。一方面是为了便于操作伸缩杆都会采用轻质的材料,机械强度不高,常出现弯曲折损的现象;另一方面浮游生物网易破损,一个小的破洞会使整个网都将无法使用。2个方面都加大采样的成本。

2 水库富集藻类原位自动采集技术

2.1 设计原理

采用内孔直径为0.064mm的25号浮游生物网按照SL 733—2016进行藻类样品的定性采集,对全部种类的藻类浮游植物可进行有效采集和监测。在生物网孔物理截留和拖动过程中,藻类浮游植物的密度由于不断浓缩富集而逐步增加,后续浮游植物受上一次浮游植物富集浓缩影响同样可以起到截留作用。藻类定性样品采集采用环快速浓缩器的设计思路,在定量样品浓缩过程中采用25号浮游生物采集网并结合蠕动泵富集截留水样中的藻类浮游植物。

2.2 设计思路

快速浓缩作为蠕动泵的循环动力可以对流量进行定时调节。浓缩器主体底座和瓶体相连接。采用圆柱形状为上半部分底座,主体瓶体外直径略低于圆柱内直径。底座上放置进行浓缩实验的瓶体,采用防水密封圈在两者接触地方布设渗漏水样。倒锥形为收集器下半部分底座,在圆形底座凹槽放置25号浮游植物网,浮游植物网通过底座凹槽进行固定,以防生物网在水循环时搅动。将实底玻璃材质的空心管作为循环出水管放置在小于生物网直径的底座凹槽下端,从而避免蠕动泵在水循环过程中将生物网带入,此外玻璃材质的空心管也可作为废液排放通道。止逆阀和排水阀在结束浓缩过程后排除水体。将瓶体底部的检测液分离,采用原液对定量瓶进行滴定并振荡后,通过显微镜对藻类进行检测。

2.3 设计结构

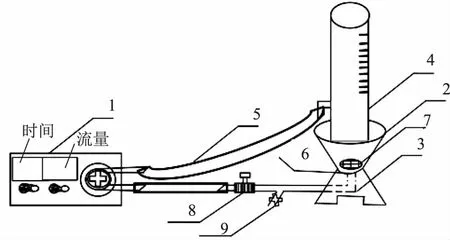

浮游植物循环快速浓缩器装置如图1所示,具体设备见表1。

图1 采集装置结构

表1 浮游植物循环快速沉降器设备名称

2.4 设计流程

(1)首先连接浓缩器进水管、瓶体和蠕动泵管,再连接底座出水管和蠕动泵,此时底座和主体瓶体处于分离阶段,关闭止逆阀和排水阀。将底座凹槽放入25号浮游植物网后,在底座上放置主体瓶体。

(2)将摇匀后的待测水体倒入主体瓶体,设定时间和水流循环流量,打开止逆阀,蠕动泵开始工作。

(3)关闭蠕动泵,关闭止逆阀,开启排水阀,排空待检测液体,将主体瓶体从底座上拿下来,在定量瓶中放入25号浮游植物网,并将定量瓶按50mL刻度进行原水定容。

(4)在振荡器中放置容量瓶,振荡5min,开始显微镜检测。

(5)将高密度聚乙烯材料选为底座出水管和浓缩器底座的制作材料,其优点在于重量低、抗压、不易腐蚀且价格较低;将化学稳定性高的聚四氟乙烯材料作为止逆阀和排水阀的制作材料;将硅胶管作为浓缩器进水管的制作材料;将便于清洗的玻璃材质作为浓缩器瓶体的制作材料。

2.5 技术优势

(1)自动化操作。操作人员只需启动蠕动泵,水中的藻类便可逐渐富集在筛绢上,再对筛绢进行反洗就可以收集到藻类定性样品。实现了自动化采样,大大减少了人为操作。

(2)样品统一性高。由于采用机械进行采样,蠕动泵的转速和时间的确定,可以保证采集的每个样品所经过的过水体积是一致的,保证了富集在筛绢上藻类的统一性。

(3)采样位置更精确。该装置中用于支撑采样管的伸缩杆最大可伸长至5m,前端还设有下沉杆,采样管进水口固定在下沉杆上,便于采样位置达到指定深度。

(4)操作安全。取消了操作人员摆动采样杆的过程,消除了操作的安全隐患。

(5)降低成本。为保证采集样品的准确性,筛绢每次更换新的,但是只需大概5cm×5cm大小的筛绢,用料约是原方法生物网的1/100,从而减少了消耗。电瓶循环充电,所需能源小。

3 技术比对

3.1 藻类监测种类比对

对大连某水库分别采用本文方法和常规监测方法进行水样平行试验对比。采用40mL刻度对水样进行浓缩定容,采用相同试验条件进行藻类种类的比对,采用长条计数法对藻类数量进行分析,两者采样方法对比结果见表1。

表1 本文方法与常规方法监测结果对照

从对比结果可看出,本文方法和常规虹吸方法藻类密度分别为7.61×106个/L和7.89×106个/L。在沉降过程种本文方法有一定程度损耗,但符合监测标准规范误差允许范围,并在藻类优势种类和类型上准确度高于常规监测方法。

3.2 藻类生物量采用比对

在大连地区6座水库分别采用静置沉降器和循环快速浓缩器对藻类生物量进行比对,对比结果见表2。

表2 静置沉降器和循环快速浓缩器的藻类生物量对比

由6座水库静置沉降器和循环快速浓缩器的藻类生物量监测量对比结果可看出,2种方法藻类密度的相对误差均在30%以内,符合规程误差允许范围。沉降浓缩时间在循环快速浓缩器平均可加速约47h,浮游植物生物量监测的准确度较高。

3.3 藻类群落构成比对

对大连某饮用水源地分别采用静置沉降器和浮游植物循环快速浓缩器进行优势藻类组成及藻类密度的对比分析。采用长条计数法对藻类进行计数,对比结果见表3。2种方法优势藻类组成监测结果较为一致,2种方法监测的优势藻类均为束丝藻。采用循环快速浓缩器法监测浮游植物群落构成具有较好的可行性和准确率。

表3 采用静置沉降法和循环快速浓缩法监测浮游植物数据对比结果

4 藻类自动采集技术在碧流河水库应用

使用研发的水库富集藻类原位自动采集技术,进行碧流河水库藻类采集并对藻类浮游植物功能群及影响因子进行分析。大连地区的碧流河水库是集防洪、供水为一体的大型综合水库,最大的水源地在大连地区。2018年5—10月通过船采方式对库区内水样进行藻类样品采集。每周采集一次,S5- 1~S10- 4为其对应试验编号,m和w分别代表月份和中第w个星期一。

4.1 碧流河水库浮游植物功能群划分

碧流河水库常见浮游植物有22属,隶属6个门,碧流河水库藻类浮游植物常见种类及出现频率见表4。

由表4可知,出现频率为100%的分别为针杆藻、小环藻、衣藻和栅藻,频率为96.2%为隐藻和束丝藻,碧流河水库最常见的优势种类为束丝藻和针杆藻。对碧流河水库监测的22个藻类进行功能群的划分,功能群分布如图2所示。

表4 碧流河水库藻类浮游植物常见种类及出现频率

由图2可看出,Group 3数量最多且大于50%,其代表是以束丝藻为主的具有伪空胞的大型丝藻。这类束丝藻具有体型大、生长慢、无沉降损失等特点,光照和总磷是主要驱动因子;其中占比38.4%的为Group 6,碧流河水库的主要功能群由Group 3和Group 6组成。这类功能群包含无鞭毛有硅质外壁的硅藻门,沉降速率高,可产生休眠孢子沉于底泥中。一些中到大型的藻类由Group 4和Group 5中的代表组成,资源获取能力和沉降速率中等,虽然个体大,但密度并不占优势。Group 1中以小型藻类为主,如衣藻等,其占比不足1%,这类功能群具有生长快,对营养吸收迅速等特点,总磷总氮等营养盐对其具有显著影响。这一定程度反映出碧流河水库氮磷浓度不高变化不大。此外,最适合在清洁水体生存的,以金藻为代表的Group 2类功能群并没有检测到,这说明了水质未达到低营养级。

图2 碧流河水库藻类浮游植物各功能群组成

4.2 碧流河水库藻类浮游植物密度分析

通过测定,9月第1周为碧流河水库藻类浮游植物密度最高值,1.1611×107个/L为碧流河水库藻类浮游植物密度均值,不同监测期藻类浮游植物密度如图3所示。

图3 碧流河水库浮游植物功能群密度变化

4.3 环境因子与浮游植物的相关性

将碧流河水库浮游植物分组后,进行趋势对应分析,响应值为1.159,由于得出物种的单峰响应值小于3,线性响应,因此对浮游植物密度采样点环境因子进行冗余分析,结果如图4所示。

图4 碧流河水库浮游植物密度与环境因子RDA排序

碧流河水库藻类总数受温度影响最大,夏季的高温天气是导致藻类大量繁殖的主要原因。小型藻为Group 1主要组成,小型藻吸收氮磷速率快,随着氮磷的增加数量急剧增长。大型藻主要为Group 3、Group 5和Group 7,数量与温度和高锰酸盐呈正相关,与总磷和透明度呈负相关,而总氮和叶绿素则对其影响不大。Group 3以沉降慢及大体型的束丝藻为主,是降低水体透明度的主要因素。硅藻和中大型的绿藻是Group 4和Group 6主要种类,和叶绿素正相关性较高。降低水体透明度不会因Group 6藻类密度增加而降低。Group 4与氮磷呈负相关,由于摄取氮磷能力有限,高营养盐的条件并不适宜这类功能群生长。由上述分析可知,藻类总数会受温度直接影响,随着温度升高藻类生长更加旺盛。大型丝状藻类是Group 3主要形态且数量最大,由于具有较大比面积和较差的沉降速率,在水体表面大量繁殖,明显降低水体透明度。Group 3功能群会更多被水中的有机物利用。硅藻门和中大型绿藻门为Group 4和Group 6主要形态,细胞结构为胶质和色素体,随着2个功能群的增多叶绿素明显升高。Group 1以小型藻为主,小型藻由于对氮磷敏感而加剧繁殖,优势藻对Group 3和Group 6影响不显著,这主要是因为碧流河水库作为饮用水源地,为二类水质,库区内氮磷浓度较低,降低了水体藻类繁殖速率。

5 结论

(1)富集藻类采集装置相比于常规的虹吸沉降方式,可有效避免繁琐的虹吸过程。在监测误差满足规范要求的基础上,操作难度低,实验流程影响因素少,可准确定容,且具有较高的监测效率,藻类监测在水库、饮用水源地具有较好的应用前景。

(2)6月为碧流河水库针杆藻快速生长期,藻类密度加剧的主因为温度,当温度骤升时可采用本文研发的装置加大监测频次,及时监测藻类变化情况。束丝藻水华较易在9月初发生,建议7、8两月严格控制水体中有机质的含量,尤其是农业面源污染。

(3)藻类自动采集技术虽然解决了藻类沉降过程中繁琐的虹吸以及处理效率低的问题,但仍需沉降静置48h,不能满足藻类快速监测的要求,后续应重点研发藻类快速监测的仪器和关键技术。