子长油田子128井区长6储层非均质性及其影响因素

王 辉,王美霞,白聪萍,何子琼,白海东,白海燕

(1.西安石油大学 期刊中心,陕西 西安 710065; 2.中石油煤层气有限责任公司,北京 100020;3.延长油田股份有限公司 南泥湾采油厂,陕西 延安 716000; 4.成都锦城学院 建筑学院,四川 成都 611731; 5.延长油田股份有限公司 定边采油厂,陕西 榆林 718600)

引 言

陆相沉积特有的地质条件通常使得陆源碎屑储层具有分布规律复杂、孔隙度和渗透率在纵、横向上变化较大、储层性质各向异性强等特点。后期的成岩作用和构造活动对储层的进一步改造,促使陆源碎屑岩储层非均质性特征更加显著[1]。目前,我国大多数油田已步入开发阶段的中、后期,长期的注水开发作业使得油田含水率较高、剩余油分布高度分散,多数油田面临开发效果差、石油采收率低的现状,因此,如何改善油田开发效果、有效提高石油的采收率是目前亟待解决的问题[2-3]。

储层受到沉积作用、成岩作用及构造作用的改造而“四性”(岩性、物性、含油气性和电性)特征在三维空间发生改变、分布不均的特性称之为储层非均质性[4]。这种非均质性产生以后,极易影响储层内油、气、水的运移状态[5],会出现层间干扰、单层突进及剩余油在局部地区富集等阻碍油田高效开发的难题[6-7]。有学者按照砂岩的分选程度将储层的非均质性划分为不同级别,并且认为一级非均质性与盆地尺度有关,二级非均质性与砂岩成因和沉积条件有关,而三级非均质性则与同沉积断层和/或沉积后时间有关[8]。此外,在储层非均质性定量表征方面,也有学者提出了新的评价指标Q,该指标与样品的比表面积、平均孔径、总孔隙体积等物理参数具有良好的相关性,从而为进一步的储层分级、分类评价提供了新的依据[9]。

本文通过精细的岩相学研究,并结合毛管压力曲线和测井曲线资料等,对子长油田子128区长6油层组储层层内、层间和平面非均质性进行研究,并从沉积环境、成岩作用等主要方面全面分析储层非均质性的影响因素,以期深化对研究区长6油层组油、水分布规律的认识,从而为提高油气采收率提供理论参考依据。

1 区域地质概况

鄂尔多斯盆地面积较广(约为25×104km2),盆地周围分别被乌兰格尔凸起、渭北隆起、银川地堑、六盘山断陷和吕梁山等所限[10]。子长油田位于鄂尔多斯盆地中偏东南部,构造上位于盆地的陕北斜坡带内[11]。子128井区是子长油田的主力产油区之一,位于陕西省延安市子长县安定镇,区内构造单一,主力含油层为长6油层组,包含4个油层亚组。其中,长61地层厚度介于39~52 m,平均44 m,岩石类型以还原环境下形成的灰绿、绿灰色细砂岩为主,局部夹暗色泥岩;长62地层厚度介于24~44 m,平均31 m,岩石类型以浅灰绿色粉-细砂岩夹暗色泥岩为主;长63地层厚度整体介于16~36 m,平均25 m,主要发育灰黑色泥岩和泥质粉砂岩,此外,还发育部分粉-细砂岩互层夹薄层凝灰岩;长64地层厚度整体介于13~31 m,平均19 m,岩石类型与长63基本相似。

2 储层岩石学特征

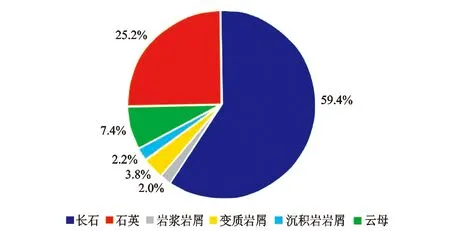

区内长6油层组主要发育长石砂岩,岩屑长石砂岩次之(图1),长石平均体积分数高达59.4%,石英体积分数仅次于长石,平均25.2%,岩屑体积分数最小,平均仅为15.4%。岩屑中云母平均体积分数最高(7.4%),变质岩屑次之(平均体积分数为3.8%),而岩浆岩屑和沉积岩岩屑相对较少,平均体积分数分别为2.0%和2.2%(图2)。砂岩颗粒粒度整体相对较细,多以细砂为主,而中砂和粉砂较少出现。总体来看,砂岩的成分成熟度为中等—低。长6油层组砂岩颗粒分选整体好, 但各小层颗粒磨圆程度略有差异,其中长61油层亚组以次棱-次圆状为主,个别为棱角状,长62和长63油层亚组整体以次棱角状为主,总体来看,砂岩的结构成熟度为中等—好。

图1 子长油田子128井区长6砂岩分类

图2 研究区砂岩组成类型及其分布

3 储层物性特征

根据研究区5口井223个岩心实测资料统计,长6油层组储层孔隙度介于2.3%~14.0%,平均8.8%,渗透率介于(0.05~5.7)×10-3μm2,平均0.67×10-3μm2(表1),整体呈低—特低孔、低—特低渗的特点。

表1 子128井区储层样品实测平均孔隙度、渗透率数据

4 孔隙类型及结构特征

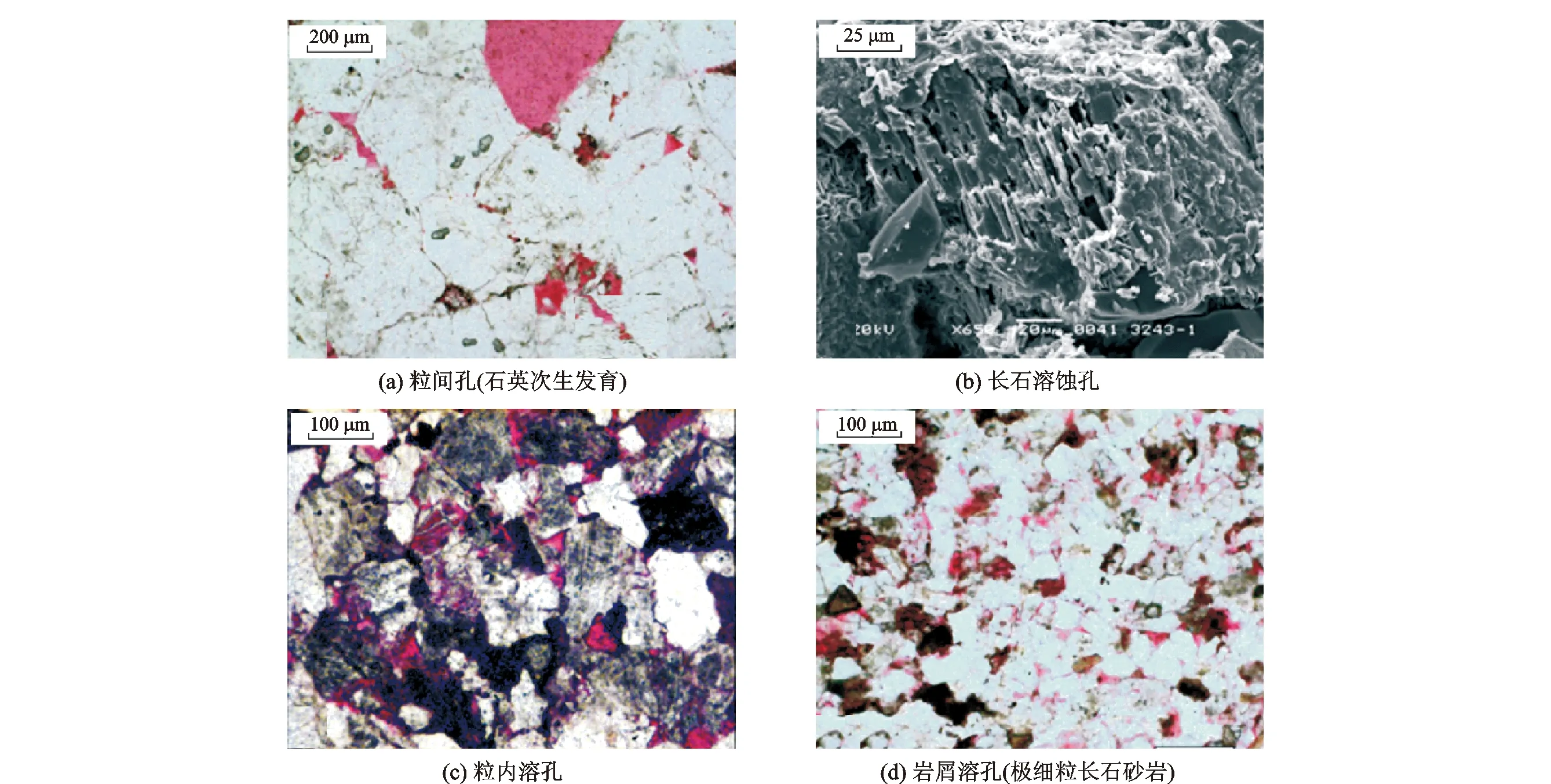

研究区长6油层组储层中既发育原生粒间孔隙,也发育大量次生溶蚀孔隙。铸体薄片下可以观察到,虽然压实作用较为强烈,导致部分颗粒之间呈现线接触,但仍可见到部分颗粒之间的残留孔隙较为发育(图3(a)),此类孔隙基本没有被基质所充填。扫描电镜下还可见到长石经强烈的溶蚀作用而形成的大量长石溶蚀孔隙(图3(b)),此外,铸体薄片下还可见到部分颗粒内部的溶蚀孔隙(图3(c))以及发育在极细粒长石砂岩中的岩屑溶孔(图3(d))。

图3 研究区孔隙类型

统计分析研究区部分样品的毛管压力参数特征,将长6油层组储层孔隙结构划分为3种类型,分别是低门槛压力-中细喉型(LTP-MFT)、中门槛压力-微细喉型(MTP-MFT)和高门槛压力-微喉型(HTP-MT)。其中,具有LTP-MFT型孔隙结构的储层物性较好(孔隙度>12%,渗透率>10×10-3μm2),门槛压力一般小于0.1 MPa,中值喉道半径大于1 μm,此类孔隙结构主要发育在长62油层亚组;具有MTP-MFT型孔隙结构的储层物性较好(孔隙度整体介于10%~12%,渗透率主要介于(1~10)×10-3μm2),门槛压力一般在0.1~0.5 MPa,中值喉道半径在0.2~1 μm,此类孔隙结构在长62、63和长64油层亚组均有发育;具有HTP-MT型孔隙结构的储层物性较好(孔隙度<12%,渗透率<1×10-3μm2),门槛压力一般大于0.5 MPa,中值喉道半径小于0.2 μm,此类孔隙结构主要发育在长62和长63油层亚组(表2)。总体而言,不同小层在孔隙结构和物性方面表现出较强的非均质性。

表2 子128井区长6储层毛管压力参数

5 储层非均质特征

储层非均质性多是由于沉积环境和成岩作用对储层影响造成的,这种影响会使储层内部空间结构和属性参数发生不均匀变化,这种不均匀变化会直接阻碍油气采收率的提高,影响油田的有效开发。储层非均质性有多种划分方案,常用的是裘亦楠等[12]提出的分类方案,本文依据该方案主要从层内、层间及平面3个方面深入探讨子128井区长6油层组的储层非均质性特征。

5.1 层内非均质性

层内非均质性主要体现在单砂体内部储层性质在剖面上的变化,主要取决于砂体粒度的大小和沉积构造类型的变化[12],本文主要从砂岩粒度的纵向韵律特征以及层内渗透率的变化特征进行研究。

5.1.1 粒度韵律特征

通过对子128井区长6油层组的测井资料详细解释,发现研究区砂体的粒度变化有正韵律(PR)、正韵律叠加(PRS)和复合韵律(CR)3种韵律特征。其中,长61小层以PR为主(图4(a)),孔隙度和渗透率自砂体底部向顶部逐渐减小,储层非均质性整体弱;长62小层以PRS为主(图4(b)),粒度由多个PR叠加而成,储层非均质性同样较弱;长63和长64小层以PRS和CR为主,其中岩石成分和结构是影响CR形成的主要因素。在CR中,储层物性自砂体底部向顶部呈现出由小变大、再由大变小的趋势。最底部一般发育钙质砂岩,中部发育中细砂岩,顶部发育细砂岩或粉砂岩,孔隙度和渗透率变小(图4(c)),储层非均质性相对较强。因此,从砂岩粒度韵律角度来看,由于长63和长64油层亚组CR较为发育,其层内非均质性相对较强,而长61和长62油层亚组以PR或PRS为主,层内非均质性相对较弱。

图4 研究区层内韵律特征

5.1.2 层内渗透率非均质性

变异系数(Vk)、突进系数(Tk)和级差(Jk)是3个最常用的表征渗透率非均质性的参数。长61、长62、长63油层亚组Vk分别为0.52、0.70、0.88,而长64油层亚组Vk为1.06,总体呈现自上而下Vk逐渐增大的趋势。长61、长62、长63油层亚组Tk分别为3.05、3.28、5.52,而长64油层组Tk为5.98。可以看出,4个油层亚组的突进系数也是自上部地层至下部地层逐渐升高。长61、长62、长63油层亚组级差(Jk)分别为20、38、56,而长64级差(Jk)为67,4个油层亚组的Jk也表现出与Vk和Tk相似的变化规律。对比渗透率非均质性参数(PHP)评价标准(表3),子128井区长61和长62油层亚组的变异系数为中等,突进系数高,级差中等,表明其层内整体为中等非均质性,而长63和长64油层亚组的变异系数和突进系数均高,级差也最大,因此,其层内非均质性强。

表3 渗透率非均质评价参数及标准

5.2 层间非均质性

层间非均质性是指砂体纵向之间的物性差异,以及作为隔夹层的泥岩在剖面上的发育和分布的情况[11],层间非均质性研究是油藏后期注水开发方案制定的基础。子128井区长6各小层内部发育的夹层数量较多,就3293-6井—子177-7井连井剖面来看,长61、长62、长63小层内部发育5个夹层,长64小层内部发育3个夹层,夹层厚度从1 m到8 m不等,岩性多为泥岩,延伸距离可达多个井距(图5)。层间隔层厚度变化稳定,长61与长62、长62与长63、长63与长64隔层厚度分别为4 m、6 m和6 m,且长63与长64隔层连续性好、延伸较远,有效地阻隔了油水的上下渗流。长61和长62砂体发育较连续、连通性较好,有利于油气的储集和运移(图5)。总体而言,研究区层间非均质性从长61到长64有逐渐增强的趋势。

图5 子长油田子128井区长6储层沉积微相剖面

5.3 平面非均质性

平面非均质性主要反映储集层物性等参数在平面上的变化特征。研究区有利的储集沉积相带为三角洲沉积体系的河道砂坝微相、三角洲平原分流河道微相。河道砂体形态多呈条带状,展布方向主要为北东—南西向。依据赵靖舟等[13]提出的储层评价标准,将研究区储层划分为低渗透层(Ⅰ类)、特低渗透层(Ⅱ类)和超低渗透层(Ⅲ类)3大类(表4)。

表4 研究区长6储层分类

储层孔喉组合类型主要包括以下4种:中孔粗喉型(MP-CT)、中孔中细喉型(MP-MFT)、小孔中细喉型(LP-MFT)和小孔细喉型(LP-FT)。其中,Ⅰb类储层物性好,孔喉组合以MP-CT型为主,砂体连通性最好,是研究区最好的一类储层;Ⅱa类储层物性好,孔隙分布均匀且连通性较好,孔喉组合类型以MP-MFT型为主,是研究区较好的一类储层;Ⅱb类储层物性较好,孔喉组合以LP-MFT型为主,连通性相对较好;Ⅲa类储层物性相对较差,砂体连通性也较差,孔喉组合以LP-FT型为主。

不同沉积微相中发育的储层类别具有明显差异。研究区长61油层亚组主河道砂体中一般发育Ⅱa类和Ⅱb类储层,局部小规模发育Ⅰb类储层(图6(a));长62和长63油层亚组均主要发育Ⅱb、Ⅱa和Ⅲa这3类储层(图6(b)、图6(c)),河道砂体中Ⅱb类储层发育,主河道主要发育Ⅱa类储层,河道间或河道侧翼以Ⅲa类储层为主; 长64油层亚组主要发育Ⅱb和Ⅲa类储层,局部井区发育Ⅱa类储层(图6(d)),主河道砂体中多发育Ⅱb类储层,河道间或河道侧翼以Ⅲa类储层为主,主河道的局部井区发育Ⅱa类储层。

图6 子128井区长6储层展布与分类

从储层展布和分类评价图来看,研究区长6油层亚组多发育Ⅱa、Ⅱb和Ⅲa类储层,但不同层位同一类储层的分布形态仍有差异。例如,同样是Ⅱa类储层,在长61和长62油层亚组多呈为孤立状发育,而在长63和长64油层亚组局部区域则呈连片型发育。总体而言,由上部至下部地层,平面非均质性逐渐减弱,即由长61到长64油层亚组,储层平面非均质性逐渐减弱。

6 非均质性的影响因素

6.1 沉积相和沉积环境

沉积相往往对储层非均质性具有根本性影响[14-15],沉积砂体厚度、宽度的变化以及叠置样式的不同都可以造成储层纵向和横向的非均质性[16-17]。研究区整个长6油层组为三角洲平原沉积。长61油层亚组发育1条北东—南西(NE-SW)向延伸的分流河道,在3317井—子129井区、3220井—3218井区和子173-4井区发育一些小规模的河道间沉积分割河道(图7(a))。长62储层发育2条NE-SW向延伸的分流河道,西边一支河道的发育规模相对较大,宽度约6 km,在3317井—子129井区被河道间所分割,再往南又汇合为一条河道。东边一支河道宽度约为2 km,其规模比西边河道略小(图7(b))。长63从西到东发育2支分流河道,西边一支规模较大,宽度达7 km,在3317井—3313井区被河道间所分割,再往南又汇合为一条河道。东边的一支河道规模较小(图7(c))。长64油层亚组水下分流河道数量增多, 由西至东共发育有3支规模较大的水下分流河道,分别为3409井—3427井—3429井一线、3314井—3312井一线和3265井—子18井一线,河道宽度为1~3 km,3条由北东向南西延伸的分支河道在子128井区的南部汇合成一条河道,最宽处可达8 km(图7(d))。总体来看,长64油层亚组多期水下分流河道的叠加宽度最大、厚砂体连通性好、储层平面非均质性弱,而长61、长62小层单期河道宽度变化范围小,层内非均质性较弱。

图7 研究区长6储层沉积相展布

6.2 成岩作用

成岩作用对大多数碎屑岩储层的非均质性具有决定意义[14,18]。研究区长6砂岩普遍见到Ⅰ级和Ⅱ级石英次生加大,根据碎屑岩成岩演化阶段判断标准认为其处于晚成岩A期阶段。压实作用可以挤压储层,使储层孔隙中先存的水分排出,并使碎屑颗粒发生重新排列,云母和其他组分不同程度地进入孔隙而降低储层的孔隙度和渗透率(图8(a)),使得储层非均质性增强。长石颗粒表面及内部的溶蚀不仅未破坏存在的原生粒间孔,而且增加了次生溶蚀孔的数量(图8(b)),对储集层物性起到很好的改善作用。在早成岩A期,绿泥石薄膜的存在保护了原生孔隙,使得剩余粒间孔较为发育(图8(c)),为后期产生次生孔隙提供了有效通道。方解石胶结物是导致鄂尔多斯盆地含油致密砂岩储层非均质性的重要因素[19-20]。研究区方解石胶结物分布极不均匀,胶结方式以孔隙式胶结为主,部分以长石和岩屑的交代产物的形式存在(图8(d)),因此,方解石胶结作用也是本区长6油层组储层非均质性变强的一个主要原因。

图8 研究区岩石镜下扫描照片

7 结 论

(1)子128井区长6油层组为长石砂岩和少量岩屑长石砂岩发育的特低—低孔、特低—低渗储层。研究区长6油层组的层内和层间非均质性自上部地层(长61和长62油层亚组)至下部地层(长63和长64油层亚组)逐渐增强,而平面非均质性则逐渐减弱。

(2)沉积微相和成岩作用是控制研究区储层非均质性的主要因素。层内非均质性主要受控于单期河道宽度的变化范围,两者之间呈正相关关系;平面非均质性主要受多期河道叠加宽度和砂体连通性的影响,三者之间也呈正相关关系。压实作用和碳酸盐矿物胶结作用强度与储层非均质性强弱呈正相关,绿泥石薄膜和长石、岩屑溶蚀作用强度与储层非均质性强弱也呈正相关。