中西部县域社会养老服务“市场化”难题与建议

◎王向阳

2021 年9 月, 笔者及所在研究团队同仁到河南省周口市淮阳区调研, 发现当地民办养老服务机构床位 “空置率” 问题突出, 其经营状况艰难, 与近年来社会各界普遍认为的 “我国老龄化问题日益突出背景下养老产业发展的春天已经到来” 等论断相去甚远。 结合笔者调研情况, 现就中西部县域社会养老服务市场化问题及其调整思路做一番梳理。

一、 中西部县域社会民办养老服务机构床位“空置率” 问题突出

以笔者调研所在的河南淮阳为例, 淮阳隶属河南省周口市, 根据第七次全国人口普查数据显示, 淮阳常住人口1022322 人, 其中60 岁以上的老人205115 人, 占比20.06%, 65 岁以上的老人160448 人, 占比15.69%, 人口学意义上的老龄化问题日益突出。 截至调研时当地养老服务机构共计90 家, 其中公办性质的县级福利院1 所、 失能老人照料服务中心1 所、 乡镇敬老院15所、 农村幸福院47 所、 县城社区日间照料服务中心12 所, 民办社会养老服务机构有14 所, 其中2 所在城区, 12 所分布在其下辖的18 个乡镇。 经梳理, 其民办养老服务机构床位空置率较高(参见表1)。

表1 河南周口淮阳全区14 家民办养老服务机构“床位空置率” 情况一览表

当地绝大部分民办养老机构床位空置率在50%以上, 80%以上者有2家, 60%及以上者有4 家, 平均床位空置率是53.4%, 其中还包括了部分以政府购买服务形式委托代为集中供养的部分特困人员群体在内, 如刨除这一群体, 意味着面向普通家庭养老需求的民办养老机构 “床位空置率” 将更高。

二、 中西部县域社会养老服务 “市场化” 的四大难题

对中西部县域社会范围内的城乡家庭而言, 家庭自养是老人群体基本养老方式。 社会养老服务市场如欲进一步发展, 以下障碍突出:

1.观念障碍: 把父母送养老院等于 “不孝”。对绝大多数中国家庭、 尤其是县域社会中的老年父母而言, 到养老院养老等于宣告被子女抛弃, 因此老年父母首先没有任何动力到养老院生活。 对他们而言, 首选是家庭养老, 至少不脱离生活熟悉的村庄或社区; 对中青年子女而言, 送父母到养老院生活往往被看做是不孝之举, 因此, 即使部分家庭确有需要也具备一定的支付能力, 一般也不会轻易将父母送到养老院去。 因此, 民办养老机构的发展,首先面临着来自传统观念的束缚。

2.市场付费能力约束: 家庭支付能力与养老服务期待不匹配。 中西部县域社会范围内, 绝大多数普通家庭大都属于普通的打工者, 收入来源有限,家庭积累不多, 有限的积累主要用于下一代的教育、 结婚等家庭再生产事项上, 面向老年父母养老的市场付费意愿和能力天然有限。 当支付能力不可能较高时, 县域社会范围内的养老服务机构利润空间就被天然锁定在低阶水平, 不具备提供较高品质养老生活的动力和能力, 进入到养老机构生活的老年父母晚年生活就不可能具备较高品质, 往往只提供基本照料服务, 根本谈不上生活质量和生命尊严, “需求低迷—支付能力有限—供给低质量—需求不振—供给低效” 这一恶性循环将长时间始终存在, 进一步锁定并固化县域社会范围内绝大多数家庭对把父母送到养老院养老等于不孝的负面评价, 并最终必将进一步限制民办养老服务机构的发展。

3.养老需求有限: 需求细碎且高度分散, 天然限制县域社会养老服务市场规模。 对县域社会城乡家庭而言, 75 岁以前, 除非身体出现重大疾病或偏瘫, 一般均可生活自理。 在生活可以自理的情况下, 老年父母一般多选择家庭自养, 顺便还可以种地、 打零工, 自由自在, 放松自然, 同时还可以照看孙子孙女, 帮儿子媳妇分担家庭事务, 因此, 对生活可以自理的老年父母而言, 家庭自养是首选的养老方式。 75 岁以后, 随着年纪变大, 身体机能退化, 其中有不少老人将逐渐进入高龄失能半失能、 甚至失智阶段, 生活自理能力下降, 需要有人照料。 一般情况下, 首先由老伴照料, 老伴不在的情况下, 儿女可以轮流照料, 真正外溢到养老服务机构中的老年人, 数量其实极其有限, 且在县域社会范围内高度分散, 并不足以形成充分的养老服务市场规模。 调研期间, 据一位在乡镇工作二十多年的民政所干部介绍, 迄今为止, 全镇范围内只有三例被子女送到养老院养老的案例。

4.经营难题: 投资周期长且管理难度大, 社会资本进入消极。 县域社会范围内, 民办养老机构始终处于“成本刚性约束” 和“市场价格上限” 双重约束当中。 此外, 凡是进入养老服务机构当中的老年人, 大都属于高龄失能失智群体, 属于一个特殊的群体, 管理难度大、 风险大, 稍有不慎容易引发民事纠纷。 基于此, 当地社会资本进入养老服务市场的积极性并不高。 据当地一位有着多年从业经验的养老服务机构负责人介绍, 养老项目平均投资周期大约是7.5 年, 以其所在机构为例, 2020 年年中负责运营一家社区日间照料中心, 平均每个月亏3万元, 加上其他运营开支, 一年下来亏四五十万,既然亏钱, 为什么还要做呢? 政府可以提供其他政府购买项目交由他们来做进行填补。 据另一位民办养老机构老板介绍, 2017 年, 当初自己投入700万元建了养老院, 额外又向朋友借了300 万元投入其中, 目前床位160 张、 入住了85 位, 收支基本持平, 基本不赚钱。 对民办养老服务机构而言, 似乎永远处于一个悖论当中: 收费价格略高一些, 老人及其子女就不会选择入住, 势必造成客源流失;收费价格调低一些, 各项硬性成本开支又比较大,尤其是护工工资就不可能开得很高, 养老院条件和生活质量就难以保障, 进一步挤出原本极其有限的客源。

基于此, 鉴于传统观念束缚、 市场付费能力约束、 养老需求有限以及经营难题等诸多限制性情形的长期存在, 笔者认为, 当前以及接下来相当长一段时间内, 中西部县域社会范围内养老服务市场化发展, 任重而道远。

三、 调整思路: 村社统筹型社区嵌入式养老服务模式大有可为

中西部县域社会养老服务难以实现市场化, 并不代表不存在合理且普遍的养老需求。 当前, 县域社会范围老人群体大致分为三类: 一是少数的特困群体, 包括之前的五保户群体和目前的智力二级残疾、 肢体一级残疾群体, 目前已纳入国家兜底保障的政策范围, 基本生活问题不大。 以淮阳为例, 全区人口150 万人, 60 岁以上的老年人口有20 多万人, 其中特困群体仅有8023 人; 二是少数的优势群体, 经济条件不错, 生活向来体面, 市场付费能力较强, 一般也不存在较多的养老问题, 一般多为县城体制内干部或经商群体, 数量不过几千人; 三是占比绝大多数的普通家庭当中的普通老人群体,主要需求有两类: 一是日常照料等基本生存保障和生活需求, 主要集中在高龄失能失智老人群体身上, 二是敬老爱老适老、 文化娱乐等基础设施和公共服务需求, 主要面向生活尚可自理但需要公共生活的低龄老年人群体身上。 这一群体需求广泛, 但市场付费能力却不高, 理应成为国家养老公共政策重点覆盖的对象, 而目前恰恰被忽略, 并没有得到充分关注和基本投入, 供需不对称现象突出。

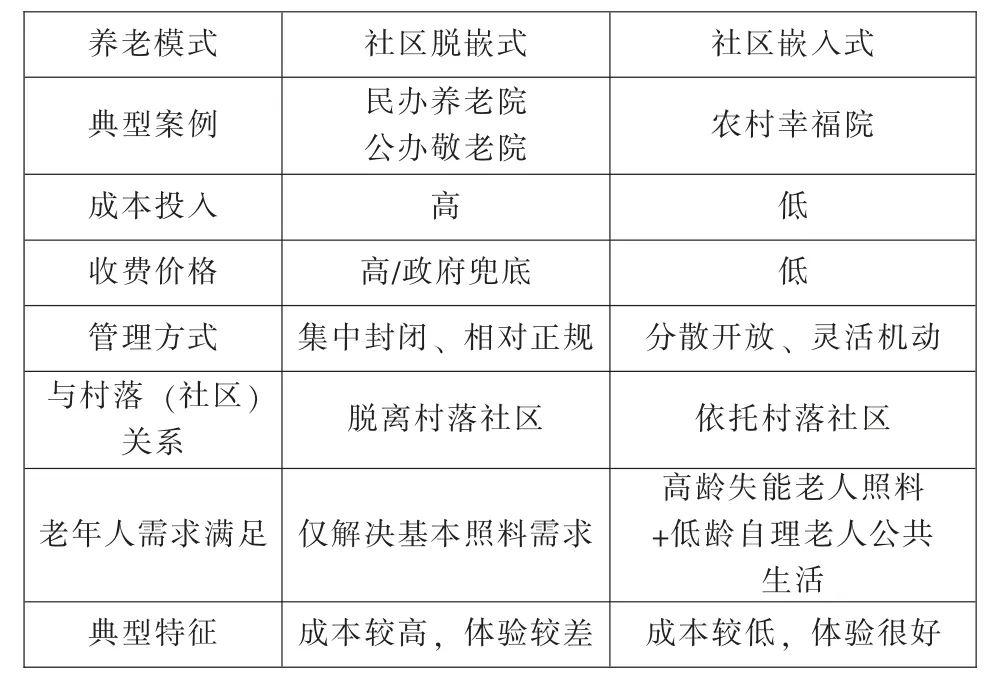

对中西部城乡普通家庭占比绝大多数的普通老年人群体而言, 基本心理行为特征如下: 一是不喜欢被集中管束, 习惯并且享受自由自在的生活方式; 二是喜欢生活在熟悉的村庄或社区当中, 不愿意到陌生的地方去; 三是自身经济条件有限, 也不愿意轻易给子女增添负担, 理想的晚年生活一定是低成本的, 标准不一定也不需要很高, 具备基本生活保障即可; 四是最好可以和土地结合起来, 劳动就是锻炼身体, 同时也可以充分自养, 既有自由,也有自尊。 基于此, 相比市场主导或政府主导的集中封闭管理且脱离村落(社区) 的高成本、 低福利养老模式, 笔者更加推崇当地目前已经出现、 老年人认可度较高的村社统筹型社区嵌入式养老服务模式(参见表2)。

表2 两种养老模式比较分析

相比城市和发达地区农村, 受劳动力外流和地方财政约束影响, 欠发达地区农村长期处于老龄化问题多发的高地和养老服务供给的洼地, 集中体现为快速增长的养老服务需求与长期滞后的养老服务供给之间的矛盾。 总体来看, 当前欠发达地区农村养老服务供给以下问题突出: 一是片面强调政府责任, 较少考虑财政约束, 视野局限于建机构、 扩床位等硬件建设, 忽略了村社组织作用; 二是机械套用发达地区养老理念和模式, 对发达地区与欠发达地区、 城市和乡村、 老人群体需求及其村社基础缺乏区分, 供需错位明显。 基于此, 面向中西部欠发达地区农村, 探究如何提供合适的 (契合老人需求、 匹配社会基础、 成本可负担、 方便可及且质量有保障) 养老服务, 成为在理论和实践层面亟待研究的一项重大议题。

根据调研, 村社统筹型村落 (社区) 嵌入式养老服务模式, 不仅可以承担特困群体的集中供养问题, 也可以面向村庄、 社区辐射范围内普通家庭养老需求, 还可以和既有儿童之家、 老年人活动中心等项目资源对接, 面向普通群众提供公共活动空间, 同时还可以和村庄社区管理服务工作相结合。 如此, 对于中青年人口持续流出的中西部县域社会而言, 将来主要在村或社区的人群主要是中老年群体。 对基层干部而言, 围绕社区嵌入式养老机构、 面向在村、 社区生活的中老年群体提供基本的管理服务工作, 在具体的基层治理工作当中和群众诉求对接, 把工作切实做到群众心坎上去, 必将极大提升老年人群体生活获得感和幸福感, 真正将以人民为中心的发展理念落到实处。 需要进一步探讨的是: 村社统筹型社区嵌入式养老服务模式, 何以可能?

一是土地和阵地。 据笔者观察, 绝大部分村、社区均有不少闲置的集体建设用地和村小学、 旧大队部等闲置房屋, 区位条件较好, 辐射范围适中,稍加改造, 便可投入使用。 至于涉老床位、 休闲设施等基本设备, 甚至不需要国家项目额外投入, 整合村社既有老年人活动中心、 农家书屋、 儿童之家、 村卫生室等项目资源即可, 便可以为农村养老服务解决土地和阵地问题。

二是运营主体和具体工作人员。 村社基层组织是天然的运营主体, 与其让广大基层干部身陷文牍负担, 不如为基层减负之后, 将为在村人口提供合适的养老服务作为基层组织基本工作内容之一。 既解放干部, 又服务群众, 同时可以真正实现对基层组织的减负增效。 在具体工作人员方面, 村、 社区内部中年、 低龄老年留守妇女群体可以胜任, 同时也为这一群体提供了若干在地工作岗位, 既增加家庭收入, 又兼顾家庭生活。 对村社养老而言, 相比专业规范的技能, 社区融入和工作态度更为重要。

三是运营经费和人员工资。 为了有效调动其积极性, 中央政府或地方政府可以公益性岗位的形式做出适当补贴, 同时由将家中高龄失能失智老人委托给村社养老的家庭分摊部分费用, 共同覆盖村社养老机构基本开支和工作人员基本工资。 差额由中央或地方财政兜底, 财务平衡工作较容易实现。 对养老家庭而言, 既避免把家中父母送到集中封闭的养老院, 也可以以较低的价格获得养老服务。 在经济基础较好的部分村落社区, 同时可以考虑向村社内部经商人员、 在外干部或知识分子等发起公益捐款, 成立敬老孝老公益基金, 既为这一优势阶层提供社会表达的正向途径, 同时也为当地村社公益事业拓宽筹资渠道。

四是基本服务事项。 主要有两类: 一是为高龄失能失智生活难以自理的老人群体提供基本照料服务, 为其提供在地养老服务的同时, 也解放了其家庭成员, 放心外出务工经商; 二是为低龄生活可以自理的老人群体提供社会交往、 休闲娱乐的基本设施和公共空间, 有效提升在村生活质量, 也可以较好地弥补子女常年在外发展所造成的空巢老人问题。 在涉及具体服务内容和服务水平上, 不必按照城市社区规范专业的标准去要求农村村社养老, 看起来水平不高, 但是低成本服务的供给, 可以更好地契合农村实际和老人需求, 真正做到在地化建设和创造性服务。