跨域环境污染政府间协同治理效果的影响因素和作用路径

——基于12个案例的定性比较分析

饶常林 赵思姁

(1.华中师范大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430079; 2.厦门大学 公共事务学院, 福建 厦门 361005)

一、问题的提出

受自然条件、经济一体化发展等因素的影响,环境污染的跨区域传输成为一个普遍现象,其污染规模通常跨越辖区边界,涉及多个行政区域。面对环境污染的跨区域传输,传统的以行政区划为边界的环境污染属地管理模式近乎失灵,如何有效治理跨域环境污染成为当前生态环境治理中的重要课题。政府作为环境质量的责任主体,其相互之间协调配合的集体行动,即政府间协同被视为解决跨域环境污染问题的重要手段,旨在应对因单一行政区划的环境污染治理模式和环境污染外部性的矛盾而产生的治理失灵(1)参见杨妍、孙涛:《跨区域环境治理与地方政府合作机制研究》,《中国行政管理》2009年第1期。。实践中,跨域环境污染联防联控被写入相关法律法规和国家政策文件,初步形成跨域环境污染政府间协同治理的局面。

跨域环境污染政府间协同治理旨在运用集体的力量来解决共同面对的难题,然而,1+1>2的协同效应并非想象中的易于实现,政府间协同实践还可能产生协同惰性,即协同行为的效果微乎其微或实现协同优势的效率极其低下(2)参见C. Huxham,“Theorizing Collaboration Practice,”Public Management Review, vol.5,no.3,2003,pp.401-423.。那么,究竟是哪些因素影响政府间协同治理的效果?这些因素如何影响政府间协同治理效果?如何实现跨域环境污染政府间协同治理有效?对上述问题的探讨将有助于揭示跨域环境污染政府间协同治理效果的影响机制,推动实现政府间良好的协同关系和有效的协同能力,从而提升跨域环境污染的治理效果。

关于跨域环境污染政府间协同治理,既有研究或是围绕政府间协同治理的实现,对协同的缘由(3)参见易志斌、马晓明:《论流域跨界水污染的府际合作治理机制》,《社会科学》2009年第3期;胡佳:《区域环境治理中地方政府协作的碎片化困境与整体性策略》,《广西社会科学》2015年第5期。、协同的条件(4)参见崔晶:《生态治理中的地方政府协作:自京津冀都市圈的观察》,《改革》2013年第9期;毛春梅、曹新富:《区域环境府际合作治理的实现机制》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。等展开讨论,或是针对政府间协同治理的困境,对制度完善(5)参见李永亮:《“新常态”视阈下府际协同治理雾霾的困境与出路》,《中国行政管理》2015年第9期;党秀云、郭钰:《跨区域生态环境合作治理:现实困境与创新路径》,《人文杂志》2020年第3期。、经验借鉴(6)参见蔡岚:《空气污染治理中的政府间关系——以美国加利福尼亚州为例》,《中国行政管理》2013年第10期;司林波、裴索亚:《跨行政区生态环境协同治理的绩效问责过程及镜鉴——基于国外典型环境治理事件的比较分析》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期。等进行探索,对跨域环境污染政府间协同治理效果及其影响机制的研究尚显不足,鲜有的研究多为理论探讨(7)参见王俊敏、沈菊琴:《跨域水环境流域政府协同治理:理论框架与实现机制》,《江海学刊》2016年第5期。和个案研究(8)参见魏娜、孟庆国:《大气污染跨域协同治理的机制考察与制度逻辑——基于京津冀的协同实践》,《中国软科学》2018年第10期。。如何通过一系列经验证据揭示跨域环境污染政府间协同治理效果的影响因素和作用路径,该问题并未得到充分回答。有鉴于此,本文基于协同治理模型构建跨域环境污染政府间协同治理效果的分析框架,选取我国跨域环境污染政府间协同治理的12个案例为研究对象,运用清晰集定性比较分析方法来探寻跨域环境污染政府间协同治理效果的影响因素,并在组态分析的基础上剖析不同因素相互依赖对协同治理效果的影响机制,探求跨域环境污染政府间协同治理有效的作用路径。

二、文献回顾和分析框架

面对社会问题的日益复杂化和政府资金短缺、能力不足的挑战,学术界提出“协同治理”(Collaborative Governance)的治理模式。协同治理强调空间上跨区域和组织上跨部门的合力协作。由于政府是环境治理的关键力量,政府间协同治理构成跨域环境污染协同治理最为重要的部分。因此,基于协同治理模型构建跨域环境污染政府间协同治理的分析框架,对揭示跨域环境污染政府间协同治理效果的影响机制具有重要的价值。

纵观协同治理的既有模型,可将其划分为过程模型、结构模型和整合模型三种类型。过程模型将协同治理视为一个相互联结的完整过程,将其划分为协商、承诺、执行和评价四个阶段(9)参见P. S. Ring and A. Van de Ven,“Developmental Processes of Cooperative Inter-Organizational Relationships,”The Academy of Management Review,vol.19,no.1,1994,pp.90-118.,或是先行条件、过程和结果三个阶段(10)参见A. M. Thomson and J. L. Perry,“Collaboration Processes: Inside the Black Box,”Public Administration Review,vol.66,no.s1,2006,pp.20-32.。结构模型聚焦于协同治理中参与者的关系、内部权力配置和协同能力等结构性因素,认为协同结果受到系统环境、驱动力和协同机制的共同影响(11)参见K. Emerson, T. Nabatchi and S. Balogh,“An Integrative Framework for Collaborative Governance,”Journal of Public Administration Research and Theory,vol.18,no.1,2012,pp.1-29.。整合模型则综合考虑涉及过程和结构的相关要素,代表性的有Bryson等人构建的包含初始条件、过程、结构和治理、权变和约束、问责和产出五个维度的模型(12)参见J. M. Bryson, B. C. Crosby and M. M. Stone, “The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature,”Public Administration Review,vol.66,no.s1,2006,pp.44-55.,涵盖初始条件、协同过程、催化领导、制度设计和结果的SFIC模型(13)参见C. Ansell and A. Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,”Journal of Public Administration Research and Theory,vol.18,no.4,2007,pp.543-571.,以及包括初始条件、结构、治理、过程和结果五个维度的ISGPO模型(14)参见朱春奎、申剑敏:《地方政府跨域治理的ISGPO模型》,《南开学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。。具体到跨域环境污染治理领域,有的学者以协同学为基础构建跨域水环境流域政府协同治理模式(15)参见王俊敏、沈菊琴:《跨域水环境流域政府协同治理:理论框架与实现机制》,《江海学刊》2016年第5期。,还有学者分别构建“结构—过程—领导”模型(16)参见刘祺:《基于“结构-过程-领导”分析框架的跨界治理研究——以京津冀地区雾霾防治为例》,《国家行政学院学报》2018年第2期。和“结构—过程—效果”模型(17)参见魏娜、孟庆国:《大气污染跨域协同治理的机制考察与制度逻辑——基于京津冀的协同实践》,《中国软科学》2018年第10期。用以分析京津冀大气污染协同治理。

上述模型对于研究跨域环境污染政府间协同治理效果的影响机制具有重要的分析价值。但一方面,上述模型主要是基于西方经验的理论提炼,缺乏本土化研究的规范价值;另一方面,虽然国内学者针对中国情境下的跨域环境污染政府间协同治理模型进行探讨,然而或囿于单一视角的理论探讨或限于单个案例的因素分析,缺乏系统性和普遍性。事实上,跨域环境污染政府间协同治理的效果是极具复杂因果关系的议题,因此立足于跨域环境污染政府间协同治理的中国实践,构建整合性的分析框架并揭示政府间协同治理效果背后的多重并发因果关系尤为必要。

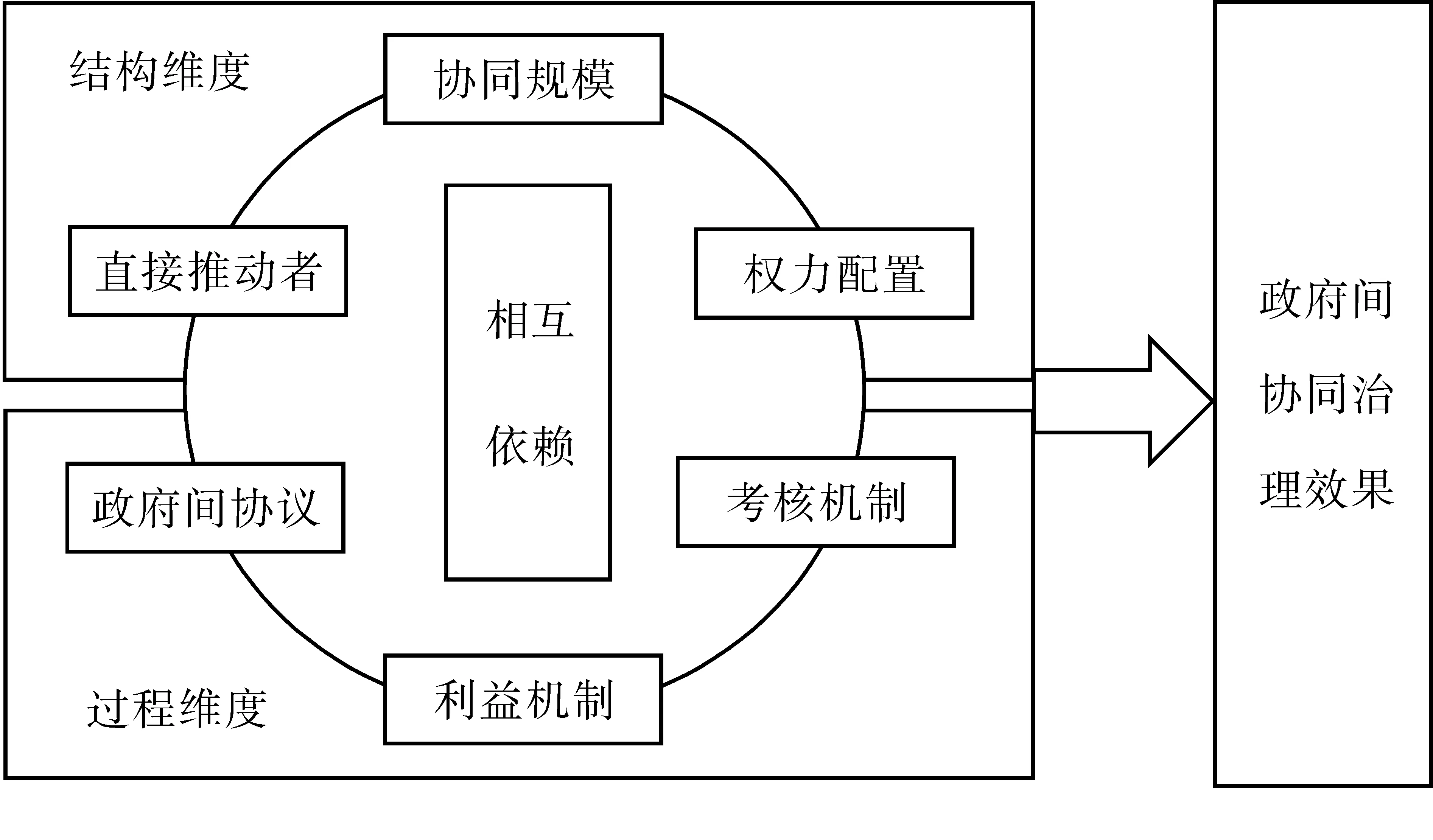

跨域环境污染政府间协同治理实质是政府或政府部门间的协同,因此需要充分考虑不同部门、不同层级和不同地域的政府主体在协同治理中的角色、互动行为及其彼此间的相互依赖。本文在整合各种协同治理模型共性维度和核心要素的基础上,结合跨域环境污染政府间协同治理的国内实践,嵌入直接推动者、协同规模、权力配置、政府间协议、利益机制和考核机制等变量,构建起跨域环境污染治理政府间协同治理效果的分析框架(见图1)。在分析框架中,跨域环境污染政府间协同治理被视为一个由不同行动者构成的复杂系统,系统中作为行动者的政府主体相互联系、相互作用所形成的整体性关系可从结构和过程两个维度加以解构,并且结构和过程相互依赖。结构表现为参与协同治理的政府主体间相对稳定的主体关系、组织秩序和角色组合,具有静态的特征。过程表现为不同政府主体围绕价值共识、资源配置、信息共享、利益分配和责任分担等要素进行的博弈和互动,具有动态的特征。结构是政府间协同治理的内在构成,设定政府间协同治理的行动框架,从内部影响政府间协同治理的效果。过程则是政府间协同治理的外在程序,连接政府间协同治理的行动和结构,从外部影响政府间协同治理的效果。

图1 跨域环境污染政府间协同治理效果的分析框架

(一)结构维度

1.直接推动者

直接推动者是指在协同中起直接推动作用的关键角色或组织,包括具有合法性地位的召集人或领导者等,是组织协同启动和维持的重要推动力(18)参见朱春奎、申剑敏:《地方政府跨域治理的ISGPO模型》,《南开学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。。有研究认为,仅依靠地方政府的自身力量实现协同具有局限性,具有权威性的直接推动者更有可能将政府间协同推向纵深(19)参见杨小云、张浩:《省级政府间关系规范化研究》,《政治学研究》2005年第4期。。然而亦有研究认为,诱导性动因的政府间协同可能产生持续性不强和积极性不高的问题,致使政府间协同流于形式(20)参见王郅强、王国宏:《地方政府间合作的类型与影响因素述评》,《公共管理评论》2015年第3期。。

2.协同规模

协同规模是指直接参与协同治理的政府主体规模。有的学者认为,协同主体的增多将会引发协商成本的增加,从而对协同治理效果产生消极影响(21)参见张其禄、黄荣护:《全球化下的地方政府“治理”——理论挑战与策略展望》,《空大行政学报》(台湾)2002年第12期。。然而亦有学者认为,协同主体越多,整合人财物资源的能力越强,从而对协同治理效果产生积极影响(22)参见任敏:《“河长制”:一个中国政府流域治理跨部门协同的样本研究》,《北京行政学院学报》2015年第3期。。

3.权力配置

权力配置是指协同主体间的权力关系。权力配置的集中程度、权力配置是否平衡等问题与协同治理效果紧密相关(23)参见朱春奎、申剑敏:《地方政府跨域治理的ISGPO模型》,《南开学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。。有的学者将强有力的权威性机构视为提升协同力度的重要保障(24)参见田玉麒、陈果:《跨域生态环境协同治理:何以可能与何以可为》,《上海行政学院学报》2020年第2期。,主张设立集决策、执行和监督于一身的权威机构,并赋予其与职能相匹配的权力和资源(25)参见陈剩勇、马斌:《区域间政府合作:区域经济一体化的路径选择》,《政治学研究》2004年第1期。。有的学者则力证“权威思维定势”的错误,指出对权力的过分依赖实则“用官僚制的看家武器突破官僚制”(26)参见徐艳晴、周志忍:《水环境治理中的跨部门协同机制探析——分析框架与未来研究方向》,《江苏行政学院学报》2014年第6期。,主张在协同主体内部实现有效分权,只有如此方可规避协同惰性(27)参见C.Huxham and S. Vangen,“Doing Things Collaboratively: Realizing the Advantage or Succumbing to Inertia?,”Organizational Dynamics,vol.33,no.2,2004,pp.190-201.。

(二)过程维度

1.政府间协议

作为协议各方自愿互惠的行为结果,政府间协议是二元或多元关系的体现(28)参见马捷、锁利铭:《城市间环境治理合作:行动、网络及其演变——基于长三角30个城市的府际协议数据分析》,《中国行政管理》2019年第9期。。由于政府间协议的签订建立在协商一致的基础上,本质上属于一种公法契约,因此政府间协议具有非强制性约束力,即基于相互信任而产生的自我约束力(29)参见崔卓兰、黄嘉伟:《区际行政协议试论》,《当代法学》2011年第6期。。政府间协议的签订将有利于规范政府主体的协同行为和稳定政府主体的协同关系,从而提升跨域环境污染政府间协同治理的效果。

2.利益机制

利益被视为政府间协同的核心问题,是实现政府间长效合作的关键所在(30)参见杨爱平:《从垂直激励到平行激励:地方政府合作的利益激励机制创新》,《学术研究》2011年第5期。。政府间协同建立在对利益的考量之上,如果成本大于收益则协同达成的概率更高,反之则协同达成的阻力增加(31)参见蒋敏娟:《中国政府跨部门协同动力及困境探析——以“成本—收益”为视角》,《湖北行政学院学报》2018年第5期。。在协同关系建立以后,利益同样是影响协同关系发展乃至协同绩效的重要因素。利益机制的建立将有助于激发政府主体参与协同的积极性和主动性,避免政府间协同治理中的“搭便车”,从而提升跨域环境污染政府间协同治理的效果。

3.考核机制

政府间协同治理受到考核机制的深刻影响,以GDP为核心指标的传统考核方式强化不同区域间的竞争,导致政府间协同意识弱化,对政府间协同产生负面影响(32)参见蒋敏娟、张弦:《新时代京津冀协同发展及影响因素研究——基于整体性治理关键变量的分析框架》,《行政论坛》2019年第6期。。因此,从源头上科学设计考核机制成为必要,即降低经济增长指标所占的权重,增加环境类指标并提升其权重(33)参见刘彩云、易承志:《多元主体如何实现协同?——中国区域环境协同治理内在困境分析》,《新视野》2020年第5期。。只有建立整合性的绩效评价体系以及清晰的责任划分、有效的奖惩措施,方可推动协同各方为实现共同目标而持续努力,从而提升政府间协同治理效果(34)参见蒋敏娟:《法治视野下的政府跨部门协同机制探析》,《中国行政管理》2015年第8期。。

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析方法(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA)是美国社会学家Ragin开创的主要以中小样本案例为研究对象、探究跨案例多重并发因果关系的新方法(35)参见伯努瓦·里豪克斯、查尔斯·C.拉金:《QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法》,杜运周、李永发译,北京:机械工业出版社,2017年,第7页。。QCA结合定性研究方法和定量研究方法的优点,在深入理解单个案例的基础上研究跨案例的共同点,回答“哪些因素及其性质状态的组合可以导致特定结果出现”的研究问题,实现对单个案例的深入理解和研究结果的适度普适性。

QCA的潜在逻辑是不存在恒定不变的因果关系,打破因果关系一致性的假设,可以有效处理跨案例的多重并发因果关系(36)参见伯努瓦·里豪克斯、查尔斯·C.拉金:《QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法》,第8页。。本文所研究的跨域环境污染政府间协同治理效果正是多种因素共同作用的结果。加上本文搜集整理形成十余个样本案例,不符合定量研究的“大样本”要求,但与QCA以中小样本案例为研究对象的要求相匹配。本文关注究竟是哪些条件变量“存在或发生”或“不存在或不发生”的性质状态及其组合可以实现跨域环境污染的政府间协同有效治理,清晰集定性比较分析方法正是在对变量进行二分处理的基础上分析条件变量的性质状态及其组合对结果变量的影响,因此选用清晰集定性比较分析方法。

(二)案例选择

在QCA研究中,案例的选择并非随机抽样而是有目的地抽取样本(37)参见T. Greckhamer, S. Furnarl, P. C. Fiss,et al.,“Studying Configurations: Best Practices for Applying Qualitative Comparative Analysis (QCA),”Strategic Organization,vol.16,no.4,2018,pp.482-495.。因此,在选取跨域环境污染政府间协同治理的样本案例时,本文主要遵循以下四项标准:其一,确保所选案例具有典型性。鉴于大气污染和水污染具有天然的流动性,且“大气十条”和“水十条”均提出“联防联控”的要求,因此本文选择我国跨域大气污染和水污染的政府协同治理案例作为样本案例。其二,确保所选案例具有持续性。本文关注跨域环境污染政府间协同治理效果的影响因素和作用路径,因此选取的案例均为已经建立起实质性的政府间协同,并以建立政府间协同机构、签订政府间协议等的时间为起点。鉴于跨域环境污染政府间协同治理的效果可能在短时间内难以显现,从而影响结果变量的赋值,因此选取五年作为案例研究的时间段。其三,确保所选案例既有“正面结果”又有“负面结果”,即不仅选择政府间协同治理有效的案例,而且选择政府间协同治理无效的案例。其四,确保所选案例的信息来源具有多样性。变量的赋值情况取决于样本案例所搜集到的相关信息,赋值的准确性需要相关信息具有可靠性,因此从政府门户网站、环境统计年报、权威媒体报道和核心期刊论文等多种渠道搜集样本案例的相关信息以相互印证。根据上述四项标准最终确定12个样本案例(见表1)。

表1 跨域环境污染政府间协同治理的样本案例

(三)变量测量

1.结果变量

本文旨在探究跨域环境污染政府间协同治理效果的影响因素及其作用路径,因此以政府间协同治理的效果作为结果变量。关于协同治理的效果评估,有的学者主张将“产出”(Outputs)作为评估内容,如协同协议的签订和政策的变更等,有的学者则主张将“结果”(Outcomes)作为评估内容,如特定环境参数的变化和环境变化的感知等(38)参见T. M. Koontz and C. W. Thomas, “What Do We Know and Need to Know about the Environmental Outcomes of Collaborative Management?,”Public Administration Review,vol.66,no.s1,2006,pp.111-121.。“产出”实则“结果”产生前的过渡形态,“结果”则为“产出”所带来的积极影响(39)参见李倩:《跨界环境治理目标责任制的运行逻辑与治理绩效——以京津冀大气治理为例》,《北京行政学院学报》2020年第4期。。鉴于本文关注政府间协同对跨域环境污染治理的价值,因此对政府间协同治理的效果评估侧重于“结果”层面。在跨域环境污染治理中,政府间协同的“结果”直接表现为跨域环境污染的治理效果。学界通常采取以下两种方式对跨域环境污染的治理效果进行评价:一是环境质量变化的主观感知,二是特定环境参数的变化趋势(40)参见T. M. Koontz and C. W. Thomas, “What Do We Know and Need to Know about the Environmental Outcomes of Collaborative Management?,”Public Administration Review,vol.66,no.s1,2006,pp.111-121.。依靠主观感知来评估跨域环境污染的治理效果极易产生偏差(41)参见N. Ulibarri, “Tracing Process to Performance of Collaborative Governance: A Comparative Case Study of Federal Hydropower Licensing,”The Policy Studies Journal,vol.43,no.2, 2015,pp.283-308.,因此本文依据客观的特定环境参数变化趋势进行评估。具体而言,以建立起实质性政府间协同的时间为起点,分别观察五年内空气质量平均达标天数比例和水质状况级别(42)根据《地表水环境质量评价办法(试行)》,河流、流域(水系)水质状况分为优、良好、轻度污染、中度污染和重度污染五个级别,分别对应水质类别为:优(Ⅰ-Ⅲ类水质比例≥90%)、良好(75%≤Ⅰ-Ⅲ类水质比例<90%)、轻度污染(Ⅰ-Ⅲ类水质比例<75%,且劣Ⅴ类比例<20%)、中度污染(Ⅰ-Ⅲ类水质比例<75%,且20%≤劣Ⅴ类比例<40%)和重度污染(Ⅰ-Ⅲ类水质比例<60%,且劣Ⅴ类比例≥40%)。两项主要参数的变化趋势,以此评估跨域环境污染的治理效果。

针对跨域大气污染治理,以时间起点年份的空气质量平均达标天数比例为基准数值,若参数变化趋势总体向好且此后四年数值均优于基准数值的,视为政府间协同治理有效,结果变量赋值为1;若参数变化趋势总体向差或此后四年数值有低于基准数值的,视为政府间协同治理无效,结果变量赋值为0。针对跨域水污染治理,以时间起点年份的水质状况级别为基准数值,若水质状况级别出现向好的变化,视为政府间协同治理有效,结果变量赋值为1;若水质状况级别出现向差的变化,视为政府间协同治理无效,结果变量赋值为0;若水质状况级别保持不变,则以时间起点年份的Ⅰ-Ⅲ类水占比或断面单因子浓度为参考数值,如果Ⅰ-Ⅲ类水占比呈上升趋势或断面单因子浓度呈下降趋势,视为政府间协同治理有效,结果变量赋值为1;反之,视为政府间协同治理无效,结果变量赋值为0。

2.条件变量

(1)直接推动者

若以政府间协同的主导和推动力量为标准,可将地方政府间协同划分为诱导性动因和自发性动因两种类型,前者通常是在地方政府缺乏协同意识和协同动力的情况下由上级政府推动建立起政府间协同,后者通常是由某个同级政府牵头,负责召集其他同级政府展开谈判协商(43)参见麻宝斌、李辉:《中国地方政府间合作的动因、策略及其实现》,《行政管理改革》2010年第9期。。换言之,政府间协同的直接推动者包括上级权威和横向召集人两种类型。据此,上级权威赋值为1,横向召集人赋值为0。

(2)协同规模

协同规模可从数量和层级两个维度加以测量。纵观国内跨域环境污染政府间协同治理的实践,可将其划分为跨省域的政府间协同和省域内的政府间协同。一般情况下,跨省的政府间协同将涉及更多纵向层次和横向数量的政府主体,其协调和合作的复杂程度更高(44)参见锁利铭:《跨省域城市群环境协作治理的行为与结构——基于“京津冀”与“长三角”的比较研究》,《学海》2017年第4期。,从而影响政府间协同治理的效果。据此,跨省域的政府间协同赋值为1,省域内的政府间协同赋值为0。

(3)权力配置

权力配置代表跨域环境污染治理中政府协同主体间的权力关系,可以根据作为权力关系集中体现和权力行使主要载体的协同机构权力配置加以判断。政府间协同机构主要包括协作小组(领导小组)和政府间联席会议两种类型(45)参见周志忍、蒋敏娟:《中国政府跨部门协同机制探析——一个叙事与诊断框架》,《公共行政评论》2013年第1期。。协作小组具有明显的纵向等级特征,政府协同主体间的权力向协作小组集中,形成“中轴依附”(46)参见周望:《中国“小组”政治组织模式分析》,《南京社会科学》2010年第2期。,组长对协同事务拥有最终的决策权。政府间联席会议由政府协同主体自发设立和自主参与,政府协同主体间的权力高度分散,各个协同主体对协同事务拥有平等的参与权和决策权,联席会议的决定难以对协同主体产生强制性约束力。显然,协作小组和政府间联席会议分别代表集中的权力配置和分散的权力配置。据此,集中的权力配置赋值为1,分散的权力配置赋值为0。

(4)政府间协议

政府间协议的具体表现形式主要有(实施)意见、协议(书)、宣言、提案、意向书、议定书、倡议书、章程、纪要、方案和计划等(47)参见何渊:《论行政协议》,《行政法学研究》2006年第3期。。凡是政府协同主体签订涵盖上述字样的文件即被认定为签订政府间协议。需要说明的是,签订政府间协议的主体必须覆盖所有相关政府协同主体。据此,已共同签订政府间协议的赋值为1,未签订或并未共同签订政府间协议的赋值为0。

(5)利益机制

利益机制涉及利益表达、利益共享、利益分配、利益协调和利益补偿等多方面内容。鉴于环境污染具有负外部性,利益补偿机制是实现环境污染外部性内部化、协调政府协同主体利益关系和保障政府协同治理有效运行的关键,本文以利益补偿机制作为测量指标,已建立利益补偿机制并出台实施细则的赋值为1,未建立利益补偿机制并出台实施细则的赋值为0。

(6)考核机制

考核机制通过将环境指标纳入官员考核体系或提高环境指标在官员考核体系的比重,并实行相应的奖惩措施来监督约束官员参与协同治理的行为,以保障政府间协同的有效运行。据此,已出台专门针对大气污染或水污染治理的考核体系及其实施细则的赋值为1,未出台专门针对大气污染或水污染治理的考核体系及其实施细则为0。结果变量和条件变量的赋值情况见表2。

表2 变量赋值表

四、研究结果及其分析

(一)单变量必要性分析

按照QCA分析惯例,首先需要对各个条件变量进行必要性分析,判断单个条件变量必要性的重要依据是一致性(Consistency)。一致性用于判断某个结果变量出现时,该条件变量是否一定出现。当一致性大于0.9时,该条件变量是结果变量的必要条件。操作fsqca3.0软件对各个条件变量是否构成“政府间协同治理有效”的必要条件进行检验(见表3)。

由表3可知,所有条件变量的一致性均未超过0.9,不构成“政府间协同治理有效”的必要条件。换言之,政府间协同治理有效并非某个条件变量单独作用的结果,反映出跨域环境污染政府间协同治理有效与否存在多重并发因果关系,各个条件变量对政府间协同治理效果的影响是相互依赖的,因此需要进一步考察条件变量组合的影响。

表3 单变量必要性检验

(二)条件变量组合分析

根据样本案例的数量和QCA分析的惯例,本文将案例频数阈值设定为1,一致性阈值设定为0.8,使用fsqca3.0软件对12个案例的数据进行分析,输出真值表,并获得三种解,即复杂解、中间解和简单解。本文汇报的是中间解,并借助简单解来区分条件组合的核心条件和边缘条件。如果条件变量均在中间解和简单解出现,则为核心条件,即对结果产生重要影响;如果条件变量仅在中间解出现,则为边缘条件,即对结果产生辅助作用(48)参见杜运周、贾良定:《组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路》,《管理世界》2017年第6期。。

表4 跨域环境污染政府间协同治理的作用路径

表4是条件变量组合的分析结果,可以发现共有三种具有解释力的组态,总体一致性和单个组态的一致性均为1,表明上述三种组态均导致“政府间协同治理有效”的结果,是实现“政府间协同治理有效”的充分条件。与此同时,总体覆盖率为1,表明上述三种组态可覆盖具有“政府间协同治理有效”结果的所有案例。鉴于三种组态均涉及条件变量“协同规模”,为比较不同组态间的差异,本文将跨域环境污染政府间协同治理有效的作用路径划分为跨省域和省域内两种类型,并在此基础上进行归纳。

1.利益驱动的跨省域协同

利益驱动的跨省域协同是指利益机制在推动跨省域环境污染政府间协同治理有效中发挥主要作用。组态H1表示,在跨省域环境污染治理中,无论谁为协同的推动者、采取何种类型的权力配置、是否建立考核机制,只要建立起利益机制,并且签订政府间协议,即可实现政府间协同治理有效。从核心条件来看,签订政府间协议以契约形式建立起政府间协同,改变原有“属地管理”的治理模式。然而,目前我国政府间协议的法律效力尚不明确,不足以保证协同治理的效果,利益机制尤其是利益补偿机制的建立有效平衡各方冲突,激励各方自觉自愿参与协同治理,形成协同治理的内在驱动力,从而提升协同治理的效果。

利益驱动的跨省域协同可以解释的案例有京津冀大气污染治理、渭河流域水污染治理和新安江水污染治理。以渭河流域水污染治理为例,在2012年召开的渭河流域环境保护城市联盟第一次市长联席会议上,渭河流域“六市一区”签订《渭河流域环境保护城市联盟章程》,提出建立联防联控、区域联席会商和信息共享等机制,并规定下游的陕西省对上游的甘肃省予以补偿。利益补偿机制的建立不仅有利于化解各方利益冲突,而且推动政府间协议中各项权利义务内容的落实。经政府间协同治理,渭河流域水质改善显著,甘肃段境内五个断面水质中的中度污染断面得到消除并出现两个优秀断面,陕西段境内的干流总体水质由重度污染提升至轻度污染(49)数据来源参见2012-2016年《甘肃省环境状况公报》《陕西省环境状况公报》。。

2.权威驱动的跨省域协同

权威驱动的跨省域协同是指集中的权力配置所体现的权威因素在推动跨省域环境污染政府间协同治理有效中发挥主要作用。组态H2表示,在跨域环境污染治理中,无论是否建立利益机制或考核机制,只要上级政府积极推动政府间协同,政府主体间的权力关系向协作小组集中,并且签订政府间协议,即可实现政府间协同治理有效。从核心条件来看,政府间协议的签订与集中的权力配置相互补充。政府间协议仅为软约束,但在协作小组权力集中的配置下,领导者可以凭借更高的职权调动社会资源,确保所作出的决定具有较强的权威性并得到较好的执行(50)参见赖静萍、刘晖:《制度化与有效性的平衡——领导小组与政府部门协调机制研究》,《中国行政管理》2011年第8期。,从而提升协同治理的效果。此外,上级政府的推动起到辅助作用,尤其是当跨省域的地方政府缺乏协同的意识和动力时,来自中央的权威可以推动政府间协同的建立和运转。

权威驱动的跨省域协同可以解释的案例有京津冀大气污染治理和珠江流域水污染治理。以京津冀大气污染治理为例,国务院于2013年印发《大气污染防治行动计划》,要求建立京津冀区域大气污染防治协作机制,京津冀及周边地区大气污染防治协作小组于同年成立,组长由北京市委书记担任。京津冀三地环保部门于2015年共同签订《京津冀区域环境保护率先突破合作框架协议》,明确提出实施大气污染区域联防联控。中央政府推动、协作小组统筹和政府间协议三管齐下,共同推动京津冀空气质量平均达标天数比例由2013年的37.5%提升至2017年的56.0%(51)数据来源参见环境保护部2013-2017年《中国(生态)环境状况公报》。。

比较组态H1和组态H2发现,政府间协议的签订是共同的核心条件,表明政府间协议在跨省域环境污染协同治理中具有关键作用。此外,跨省域环境污染政府间协同治理有效的两条路径所涉及的利益因素和权威因素具有替代作用,即如果跨省域的地方政府已经签订政府间协议,或满足建立利益机制的条件,或同时满足上级政府的推动和集中的权力配置两个条件,即可确保政府间协同治理有效。

3.考核驱动的省域内协同

考核驱动的省域内协同是指考核机制在推动省域内环境污染政府间协同治理有效中发挥主要作用。组态H3表示,无论是否签订政府间协议、采取何种类型的权力配置,只要建立起考核机制和利益机制,并且上级政府积极推动政府间协同,即可实现政府间协同治理有效。从核心条件来看,在行政层级制的组织架构下,考核机制无疑是政府官员的“指路灯”,通过对政府官员进行考核问责,引导和监督地方政府积极参与环境污染的协同治理。此外,利益机制的建立和上级政府的推动起到辅助作用。虽然考核机制可以督促地方政府参与环境污染的协同治理,但是同样有可能强化省域内政府间的“晋升竞争”(52)参见周黎安:《晋升博弈中政府官员的激励与合作:兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因》,《经济研究》2006年第6期。,导致地方政府参与协同治理的内在动力不足。省级政府此时可以凭借上级权威引导辖区内相关地方政府达成共识并推动形成协同治理体系,利益机制则可以减少信任困境和利益冲突,由此成为推动政府间协同治理有效的重要因素。

考核驱动的省域内协同可以解释的案例有小珠三角大气污染治理、长株潭大气污染治理、山东省会城市群大气污染治理和湘江流域(湖南段)水污染治理。以小珠三角大气污染治理为例,广东省人民政府于2014年印发《广东省大气污染防治行动方案(2014—2017年)》,要求“珠三角地区各市要针对细颗粒物和臭氧等突出问题,加强协调联动”。同年,《广东省大气污染防治目标责任办法》和《广东省大气污染防治目标责任考核办法实施细则》相继出台,小珠三角各市的大气污染防治考核指标纳入省委组织部考核各市领导干部的评价依据,对考核结果不达标的地区领导进行约谈或问责。此外,中央政府和广东省政府分别设立大气污染防治专项资金。上级政府的考核激励和利益补偿,使得政府间协同快速建立起来并发挥作用,小珠三角空气质量平均达标天数比例由2014年的81.0%提升至2018年的85.4%(53)数据来源参见2014-2018年《广东省(生态)环境状况公报》。,并退出全国大气污染防治三大重点区域。

比较组态H3和组态H1、H2发现,政府间协议的签订是组态H1、H2共同的核心条件,考核机制的签订是组态H3的核心条件。政府间协议是地方政府自主性的体现(54)参见何渊:《论区域法律治理中的地方自主权——以区域合作协议为例》,《现代法学》2016年第1期。,考核机制则是上级政府权威的体现,由此表明有效的跨省域政府间协同治理呈现地方自主的特征,有效的省域内政府间协同治理则呈现上级政府主导的特征。

(三)稳健性检验

稳健性检验的常用方法主要包括集合论特定的方法和统计论特定的方法。由于QCA是以集合论为基础的研究方法,因此优先选择集合论特定的稳健性检验方法,如改变案例频数阈值、增加其他条件变量、补充或者剔除案例等(55)参见张明、杜运周:《组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向》,《管理学报》2019年第9期。。本文通过补充案例对研究结论进行稳健性研究,即增加因变量赋值存在争议未最终入选样本案例的备选案例。结果表明,作用路径仅在个别条件变量和覆盖率上发生细微变化,由此证明研究结论具有相当程度的可靠性。

五、结论和讨论

(一)主要结论

其一,跨域环境污染政府间协同治理有效因协同规模的不同呈现出不同的作用路径。在跨省域协同中,存在利益驱动和权威驱动两条作用路径,前者是指建立利益机制和签订政府间协议的联动匹配,后者是指权力配置集中、上级政府推动和签订政府间协议的联动匹配。在省域内协同中,考核驱动是唯一的作用路径,即建立考核机制和上级政府推动、建立利益机制的联动匹配。

其二,签订政府间协议是跨域环境污染政府间协同治理有效的关键因素,建立考核机制是省域内环境污染政府间协同治理有效的关键因素。有效的跨省域政府间协同治理呈现地方自主的特征,有效的省域内政府间协同治理则呈现上级政府主导的特征。

(二)实践启示

首先,实现纵向权威和横向协调的有机结合。政府间协同治理有效的三条作用路径体现出不同情境下纵向权威和横向协调的相互匹配。在跨域环境污染治理中,要正确发挥纵向权威的作用,根据协同规模合理选择上级政府推动、建立考核机制、协作小组统筹和纵向财政转移支付等方式,将上级权威与政府间协议、利益补偿等横向协调机制有机结合,克服集体行动的困境,共同推动跨域环境污染协同有效治理。

其次,在跨省域环境污染政府间协同治理中,应当尊重地方政府的自主性,推动政府间协议的签订和履行。作为推动跨省域环境污染政府间协同治理有效的关键因素,签订政府间协议不仅表明协议各方就协同治理达成一致,而且体现地方政府在跨区域公共事务治理中的自主性。基于“意思自治”签订的政府间协议蕴含各方共识且符合各方利益,其签订和履行可以较好地协调跨省域的横向政府间关系,提升政府协同治理的效果。

最后,在省域内环境污染政府间协同治理中,省级政府应当利用正式权威的优势,针对性地介入下级政府的协同治理。省域内环境污染治理是省级政府的职责,省级政府有责任推动和引导辖区内相关地方政府合作治理环境污染。省域内政府间协同所涉及的政府间关系都在一个省级政区之内,省级政府可以通过政治动员、行政命令、任务分解和制度激励等方式有效引导、约束、监督下级地方政府的协同行为,从而提升政府间协同治理的效果。