基于“多规合一”实用性乡村振兴规划与BIM技术融合探究

曹青,肖波,万希寻

(1.安庆职业技术学院,安徽 安庆 246000;2.安庆市城乡规划设计研究院有限公司,安徽 安庆 246000;3.安庆市第一建筑设计研究院有限公司,安徽 安庆 246000)

1 规划背景

根据自然资源部的《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》要求,分类开展结合安庆土地的综合整治活动,从乡村耕地做起破除分布的碎片化,提高建设用地率,生态用地与空间规划合理有序,期望通过规划设计者的综合整治,扎实推进乡村建设用地整理、整合,做好乡村生态保护重点任务,从内动力、生活力、创造力入手,重组空间环境,助推乡村振兴。

安庆职业技术学院作为国家乡村振兴人才培养优质院校,与本土乡村规划服务单位深度融合共建BIM 研发中心,整合团队资源,服务乡村振兴工作,以桐城市范岗镇高黄村为项目试点,开展多规合一的实用性乡村振兴规划与BIM建筑设计探究,意在通过规划编制策略情况分析村庄现状,进行村庄全域性土地综合整治试点方案及建设规划探究,遵循上位规划要求,根据村域要求进行建筑耗能和功能空间整体规划,牢记约束性规划以保护生态红线和农田等底线思维,根据基础设施、建筑形态和空间上充分挖掘安庆本地地方自然、景观和文化元素,强化乡村风貌整体控制,注重重点区域要素控制和节点设计,打造建设亮点。为使规划更加科学、合理,也更好地方便开展下一步的村庄建设。

2 项目案例基本情况

项目案例通过落实乡村振兴和上级国土空间战略管控,将各类规划融合为统一的“多规合一”实用性村庄规划,实现皖西南地域村庄规划覆盖全面,约束必要要素。在迭代设计中将村庄规划融合到国土空间信息平台,协同全域乡村规划设计的“一张图”。校企共组设计团队,组织项目团队驻村考察调研,通过现场勘察、入户访谈、无人机摄像等方式和设备开展调研,同时与村、镇、市相关部门沟通收集资料。

本次项目为安徽桐城范岗镇北部的高黄村,周边主要归属范岗镇区,与桐城市区约8km,东边相邻月山村、新西村,西、南面邻近桐城重要河流水系挂车河,北与石井铺村相邻,有桐潜公路、合九铁路贯穿全境,又有范青公路与之会合,交通十分便捷。规划勘察高黄村总面积6.58km²,共辖村民组32 个,统计户数991户,3644人。

高黄村周边人文、旅游、景观资源丰富,有牯牛背水库、栲栳尖、朱邑墓、村内有秋风庵、刘邓大军战争遗址、生态葡萄园、瓜蒌子生态园、生态茶园以及桐城地方特产桐城丰糕、手工豆腐、蒿子粑。

村庄背山拥水面镇,村域内自然环境优越,乡土风貌浓厚,集聚了“山、水、林、田、村”多要素自然资源,呈现自然山水环绕,村落依山傍水、择水而居散布形态。村庄体量呈北小南大,布局分散,中心村集聚度不足。村民住宅相对自由分散,用地不集约。

第三次全国国土调查成果显示,项目村共计耕地280.7746hm²;林地185.1436hm²;经过校企共同勘察统计现状建设用地101.6717hm²,人均279.01m²,村庄建设用地82.3012hm²,人 均 225.85hm²,村 庄 宅 基 地65.9764hm²,人均181.05m²。

高黄村是范岗镇发展相对落后的区域,产业发展水平滞后,产业结构以一产为主,二产较弱,三产极度缺乏。产业发展不充分、不均衡,农产品多为初级产品,以水稻、油菜为主。二产主要制刷及相关配套产业,产品单一,市场竞争力不够。

现状公共服务设施和基础设施较全,但设施配套仅满足当前需要,无法满足未来村庄随着土地综合整治带来的产业升级、人口增加和乡村环境改善的需要。村庄内部交通,道路路面良好,除S237 至八台山公墓道路较宽外,其他道路较窄,部分道路通而不畅,存在梗塞现象。

前期经过调研统计,对用地布局、产业现状和公共服务设施等问题反映如下:耕地较为集中但土地不平整,不利于规模化经营;耕地质量较高但耕作条件差,农村建设用地利用粗放;老龄化、空心村现象严重、基础设施不均衡;村容村貌差、生态环境受损;乡村品质有待提升、农业生产方式低效、产业基础薄弱,乡村振兴难度较大。

3 “多规合一”实用性规划策略

本项目组结合高黄村及周边村庄良好的自然资源本地优势,通过良好的区位、山水、景观、人文资源,结合桐城市发展乡村旅游为契机,依托全域性土地综合整治,以农业+旅游为主导产业发展模式,带动乡村经济发展。

策略一:刚性与韧性相结合的全局管控维度。应采用“多规合一”的规划编制策略,在规划过程中以建筑数字化BIM 为参考,通过满足上位规划的管控要求优化建模,对村域内分区分类进行空间环境改善,运用BIM 建模结合绿色性能的改良设计,对规划目标进行三条线控制,切实满足刚性要求。

策略二:以土地综合整治为突破口,打造本村庄的“山、水、林、田、湖、草是一个生命共同体”,模块化设计“田成方、树成行、路相通、旱能灌、涝能排”,进行高标准农田建设、耕地提质改造等农用地整治;使新型乡村规划和现代农业产业方式相适应,其根本目的是改善人居环境,在环境上再开发,在功能上进行整治;促进乡村生态环境整治与乡村振兴同频共振。

策略三:基于问题与结果为导向相结合的村庄规划维度。破解“人、地、钱”瓶颈,发展乡村特色产业空间,完善公共设施,构建乡村社区生活服务圈,传承与创新乡土文化、建筑和景观,多方参与,搭建乡村规划建设共同体。

发展定位:借助全域性土地综合整治高标准定位,依托高黄良好的自然生态、秀丽景观资源,依托农业特色产业化,大力发展农业旅游业,带动桐城乡村旅游发展,本次规划高黄村定位为桐城市中部以生态农业及高标农业为特色的生态观光旅游示范村。

4 整体规划实施

4.1 规划目标

目标一:以土地综合整治为主线的村庄产业升级范本。

目标二:以农业产业化为特色的近郊型观光村落。

目标三:以体现桐城地域风情为样板的游居示范村。

目标四:以田美水秀山绿人和的幸福村。

4.2 规划措施

产业发展规划:高黄村产业发展方向为,一产:围绕全面的土地综合整治、软硬件升级,以达到“集中连片、规模建设、整体推进”,由传统农业向生态农业、智慧农业转变。二产:以农副产品加工为主,从“种植大村”向“加工强村”转型。三产:依托区位优势,融入区域发展框架,打造特色突出、带动性强的文旅板块与旅游线路。融入桐城乡村旅游,以土地综合整治为中心,结合农业发展特色农旅+文旅带动村域旅游服务产业。

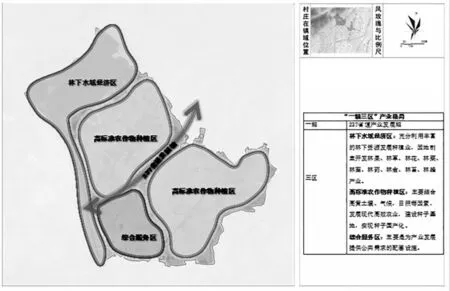

产业布局规划结构为一轴三区:一轴,以237 省道为发展轴线;林下水域经济区:充分利用丰富的林下资源和水资源发展林下种植业和水上旅游项目;高标准农作物种植区:主要结合高黄土壤、气候、日照等因素,发展现代高效农业,打造农业育种基地。综合服务区:主要是为当地产业发展提供公共配套设施服务区。

图1 一轴三区规划

旅游规划结构:规划形成一心两带多点结构。一心:村域南部综合服务中心。两带:挂车河旅游风光带、S237 田园风光带。多点:矿山公园、战场遗址、忠孝纪念馆、挂车河湿地、秋风庵、民宿、高黄驿站、采摘区、花卉景区、微梯田景区等。结合村域周边牯牛背水库、朱邑墓、栲栳尖等景点,规划形成四条主要旅游路径,S237 省道——牯牛背景区骑行路径、沿东干渠观光路径、秋风庵观光路径、南部田园风光路径。

国土空间总体布局:至规划期末,高黄村常住人口为4217 人,形成2 个重点区域+17 个自然村的格局。逐步引导村民组集聚,形成“重点区域——自然村”二级村庄体系。规划坚持村域全要素的“水、林、田、村”进行系统梳理,结合村庄发展诉求,对村域国土空间格局进行优化。

优化建设用地布局,拆迁合并村庄,将现状村庄居民点中较为分散的农村宅基地搬迁至中心村安置点集中安置,统筹兼顾减少17.36hm²的农村宅基地面积。规划至2035 年建设用地总规模为94.58hm²。村庄建设用地78.69hm²,其中农村住宅用地55.54hm²,规划新增耕地49.76hm²,规划落实县域交通专项规划S237新线型,预留部分指标作为村庄未来发展建设空间。

4.3 用途管控规划

三线划定:按照部、省厅相关编制指南要求划定“三线”,落实桐城市国土空间规划生态保护红线,面积约为3.32hm²。永久基本农田保护线,面积约为267.19hm²。将因村庄发展需要,可以集中进行建设,完善村庄功能,提升村庄品质的区域划定为村庄建设边界线,面积约78.69hm²。

国土空间规划用途分区:通过校企共同体对三线的规划充分进行用途分区,将高黄村共划分为四大区域,即生态保护区、生态控制区、农田保护区、乡村发展区,因地制宜提出具体管控措施策略。协调村庄发展规模,主要做法是双项控制,一是规划人口,二是建设用地规模进行。

设施配置规划:按照现状、村庄编制指南、导则和实际发展需要进行配置,从公共服务设施、基础设施、综合防灾等多个方面入手,主要涉及绿化、垃圾污水治理、道路建设、电力电信建设、亮化建设、保护发展特色文化、公共服务提升、安全保障、产业发展以及乡村旅游发展等方面。

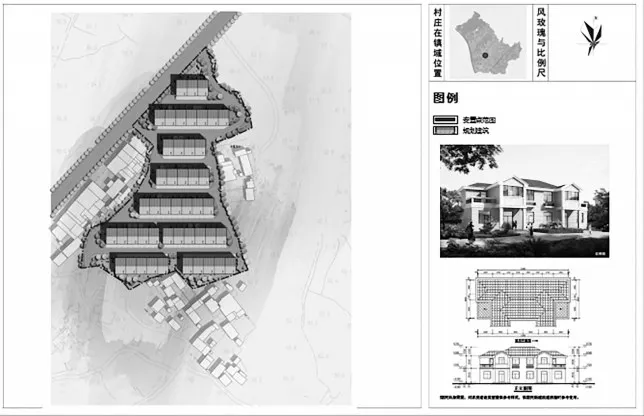

居民点规划:考虑拆迁安置的需求,本次规划新增两处安置点,一处吴屋安置点占地约1.75hm²,一处杨屋安置点3.70hm²。两处能安置户数约162户。

全域性土地综合整治及国土空间生态修复规划,具体目标包括以下内容。

农用地整治:本次规划新增耕地面积49.7666hm²,新增耕地面积占原有耕地面积的17.72%,永久基本农田面积267.3783hm²,永久基本农田增加面积占调整永久基本农田面积的9.03%。新增耕地主要来源于低效林地复垦、其他园地复垦、废弃坑塘复垦共32.4058hm²,农村宅基地拆旧整理17.3608hm²。 项 目 建 设 占 用 耕 地5.5744hm²,其中还建点项目占用3.9168hm²,净 新 增 耕 地 面 积44.1922hm²。

建筑BIM 设计:校企合作团队进行BIM 模型,同时将模型文件导入pad,进行多维度可视化的方案汇报交底。将三维模型具体、逼真地与当地政府、村民进行互动交流。

现状建设用地面积101.6717hm²,人 均 279m²,村 庄 建 设 用 地78.6987hm²,整治后建设用地面积92.6853hm²,人均村庄建设用地面积203.8402m², 其 中 拆 旧 整 理17.3608hm²,拟建新用地18.7607hm²(其中用于农民建房5.2886hm²、基础设施建设10.3433hm²、新产业新业态发展3.1288hm²),盘活存量用地4.4763hm²(其中用于农民建房0.0753hm²、基础设施建设2.6218hm²、新产业新业态发展1.7 792hm²)。

重点是对船形、周庄、团结、洪屋、饶屋、唐屋、黄楼、闫屋进行布局优化,预计对8个村民组150户、624人进行拆旧建新集中安置。规划后用于村庄的建设用地面积5.2886hm²,其中在吴屋、杨屋选取安置地块5.2886hm²,用于新村建设;保留原有道路等基础设施,主要在原址上进行改造1.8544hm²,新建乡村道路10.3432hm²。预计可节约建设用地指标约8.9864hm²,产生的收益用于高黄村建设和产业发展。

图2 村庄建筑单体规划

5 结语

本项目在校企协同创新乡村振兴背景下合作进行乡村规划与建筑设计,重点在乡村整体生态保护修复,包含林业修复、水域修复治理、矿山生态修复三大方面,修复提高村庄植被覆盖度,提升林地质量。对挂车河重点水域及其周边林、田的一体化修复治理,从聚焦“水安全”、突出“水治理”、注重“水共融”、提升“水环境”、重视“水文化”等方面着手,有序推进水域修复。矿山生态修复:对高黄村内停产关闭的矿山进行生态修复,因地制宜,宜农则农、宜林则林、宜草则草、宜建则建,协调生态系统优势,提升乡村振兴面貌。

意在挖掘桐城文化,以桐城名片——诗词书画全国文明城市、国家级历史文化名城入手,把控时代发展脉搏,实现村美、产优、净土福地、秀美高黄的发展新模式,同时打造学校、企业双链、双向深度合作,学校提供人才,企业提供技术构建乡村振兴服务新模式,为安庆十四五的经济发展和乡村振兴人才培养创新做出有效尝试。