艺术,不必“看懂”

你提到培养公众的艺术审美,那么很多人“看不懂”的当代艺术,到底该怎么看?

说当代艺术“看不懂”,实际上说的往往是看不懂这件作品画的是什么、雕的是什么,“能看懂”的古典/古代艺术,其作品的内容都是对现实的一种重现,受限于时代,他们能运用的创作媒介很少,而当代艺术,不光能用绘画、雕塑这种传统形式(但材料、工具可以是新的,甚至高科技的),还可以摄影、摄像,甚至NFT技术,所以它的表现形式大大丰富了。另一方面,正是因为古典/古代艺术在“重现”的技法上达到了难以逾越的顶峰,现当代艺术家们就试图跳出框架,转向用艺术创作表达个体的“思想”,去批判、去反抗,当作品的内容不再是对现实的重现,自然就出现了“看不懂”。

当代艺术活在“当代”,它本身就还在发展和变化中,我们很难去定义它,所以对待当代艺术作品,我的建议是“打开自己”,放下欣赏古典/古代艺术品的方式,不一定要追求所谓的“看懂”,艺术家可能也不介意你是否看懂,因为他只是在自我表达。

打一个可能不够恰当的比方,音乐作品你不需要去听懂乐理方面的东西,就能感受到音符中的喜悦和悲伤,我想欣赏当代艺术也可以是这样,欣赏者发挥自己的想象,去“感受”,这才是第一位的。尤其我们现在的生活是高强度、快节奏的,很多时候感知力都钝化了,不再敏锐了,去感受艺术,就可以唤起和增强我们对这个世界的感知。

而且理解艺术品跟观众自身的成长背景也有很大关系,现在的90后、00后可能没办法理解20世纪80年代国内的“伤痕美术”,以及它们所呈现出来的真实的、不加美化和修饰的社会场景。同样,60后、70后可能也没办法理解现在物质丰沛的青年艺术家们在无聊、无所事事的生活状态下创作的作品。很多年轻的藏家买了许多西方当代艺术品,会不会就不会再去买中国的当代艺术品?

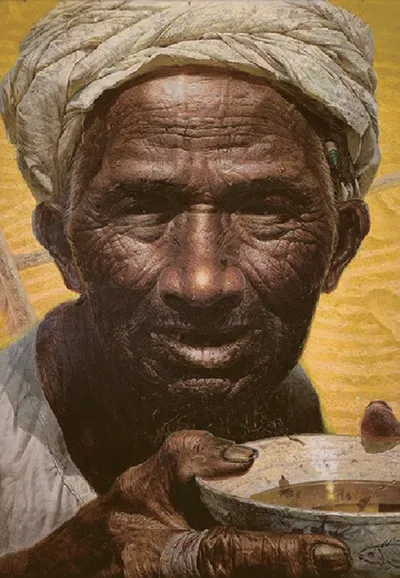

罗中立的《父亲》是“伤痕美术”的典型代表作,画中的父亲代表了当时中国千千万万的农民。

在北京百子湾一条无名路上,青年艺术家葛宇路把自己的名字做成标准路牌立在街头。这种“无聊”的创作正是他这代艺术家的缩影。

首先我不觉得我们的艺术家和作品不如海外的,我们有很多有影响力的艺术家,我在国外留学的时候就遇到过非常多欧美朋友对我们的当代艺术抱有极大的狂热。这个说法里暗含着买了海外艺术家作品就会少买国内艺术家作品的隐喻,事实上在很早以前,我也有过这样的担心,我还问了当时以色列一位有三四十年从业经验、特别资深的前辈,他回答我说不会,他接触来自世界各地的买家,这些人即便买了非常大量西方艺术品,最后还是会回归到自己本土的文化,我现在也持这个观点。而且作为热爱艺术的人,我觉得也不需要制造这种艺术上的中西对立,艺术是没有国界的,我们应该用更开放的心态,享受不同媒介、不同语境和不同文化碰撞出来的火花。

——评《全球视野下的当代艺术》