向死求生从流行病看文明史

文/柳三更 编辑/周一泽

《罗马瘟疫》,Jules-Élie Delaunay,1869,巴黎奥赛 美术馆,法国

在过去的一个世纪里,医疗技术突飞猛进,公共卫生事业不断发展,人类甚至一度战胜了曾带来恐怖阴影的传染病——天花。

黑死病、霍乱、疟疾、天花、大流感、肺结核、SARS、埃博拉……回顾历史上令人闻之色变的流行病,不难发现它们几乎在每个世纪都给人类社会带来了巨大的打击与恐慌。尤其是那些随机降临且又具有高度传染性的疾病,不仅在挑战社会的医疗防御机制,也在改写人们对于世界和生命的认知。在新冠大流行的当下,我们不妨审视过去的人们在流行病盛行期间是如何在精神领域与死亡相抗衡的。

替罪羔羊

当黑死病席卷欧洲的时候,谁都未曾料到它会对西方社会产生如此深刻的影响。黑死病实际上是14世纪在欧洲暴发的腺鼠疫,它通过寄生在老鼠身上的跳蚤在老鼠中传播,跳蚤叮咬老鼠后,病菌通过血液进入老鼠体内。这些病菌能在老鼠的肠道内生存长达三周。这场瘟疫在欧洲肆虐长达一个世纪,灾难过后的欧洲人口减少了三分之一,此后鼠疫更是断断续续地反复出现,一直持续到17世纪。

黑死病惊人的致死率给人们带来了极大的恐慌,仅仅两周内,感染鼠疫的人中有五分之四相继去世。据统计,黑死病的致死率高达50%到70%,即使是青壮年人群也难逃厄运。当时的欧洲正处于复兴的阶段,人口不断增长,城市再度兴起,似乎正要摆脱中世纪的黑暗、迈入新世纪的曙光,而黑死病则给中世纪的出口蒙上了一层厚重的阴影,它无差别地降临在人们身上,无论贫穷还是富有,更遑论身份的高低,极高的致死率带来了极大的慌乱,人们纷纷投向神秘主义的怀抱,既是为疾病的降临找寻缘由,也是为自己找寻一条“生路”。

“天谴论”迅速在当时流行开来,人们认为黑死病的到来和大洪水一样,是上帝对人间降下的惩罚,并对此深信不疑。

法国画家Jules-Élie Delaunay著名的画作《罗马瘟疫》展现的就是这么一幅场景:上帝的使者为复仇天使指出罪人的住所,寓意瘟疫的目的是在惩罚有罪者。在天谴论的渲染下,寻找替罪者成为了必然的趋势,犹太人、异教徒、女巫、猫等等,相继成为瘟疫的替罪羊。对一些人来说,那些替罪羔羊本就是社会规则的潜在威胁者,亦是为凝结主流群体而被排挤的“异端”,犹太人与异教徒自不用多说,女巫和猫更是常见的恶魔化身。后来,这一情况在19世纪再度上演,当时霍乱正在俄国肆虐,就此引发了对女巫的猎杀,而吉卜赛人、陌生人、外国人,任何被贴上“异己”标签的人都会成为围剿的对象。

按照人类学的理论,人与人之间存在着“区分”这条界线,这是一种“生物性的、心理的,也是社会的边界维持”。当不可预测的灾难降临,这道围绕在自我周边的防线便会被引爆,边界外的对象则成了转移恐慌的替罪羊,而最容易成为转移对象的自然就是打破社会规则的隐患。

在长期以男性为核心的社会中,被划分为“边缘人”的女性常常承担着替罪羔羊的角色,比如在岷江沿岸的村寨中一直流传着“毒药猫”的传说,不知名的意外疾疫往往被认为是“毒药猫”作祟的结果,而被判定为“毒药猫”的一般是年轻貌美的女人,因为她们是男性核心家庭中的“外人”。这与西方的女巫狩猎从根源上来说有着一定的相似性,而猫也经常与邪祟联系在一起。

在动物中,为什么是猫成了不知名灾难的象征呢?人类学家王明珂提出了一个颇有意趣的理论,因为猫是人类驯养的动物中“极罕见的非群栖性动物”,它们与人类构筑的“家”保持着若即若离的关系,它们在这个家中拥有既非内人,亦非外人的性质。其他的替罪羔羊也拥有着类似的特征。这项寻找替罪羔羊的活动在每次流行病盛行期间都不鲜见,在1957年的阿拉斯加,当病毒性的传染病爆发时,一个因纽特人的部落就在当代再次开始了“女巫”狩猎。

调查官在查找“女巫”身上有无喂养魔鬼的证据 图/视觉中国

向神秘主义投降

既然人们将流行病的源头归咎于神秘主义,那么他们自然也会向神秘主义寻求解法。在西方,人们倾向于向神寻求谅解,随之而来的就是形形色色的赎罪形式。中世纪宗教的束缚尚未散去,在黑死病的阴影下,上帝又获得了一批更坚定的信徒。人们忙于摆脱可能陷入的道德拷问和罪行清算,纷纷展开各式的忏悔形式,包括长达一个月的大型朝圣和忏悔。而常见的忏悔和告罪形式还包括户外行走,他们在户外行走告罪,同时也劝说在行走过程中遇到的所有人一同进行忏悔。更过激的是鞭刑运动,为数不少的欧洲人开始进行自我鞭答,人们甚至互相鞭答来进行赎罪。占星术同样受到了广泛的欢迎。在这一时期,圣人崇拜也随之兴起,其中最广为人知的圣人是圣塞巴斯蒂安,圣塞巴斯蒂安在殉教的过程中曾经被箭射中而不死。而在《伊利亚特》中,希腊人认为瘟疫是箭神阿波罗从天上射到人间的,因此圣塞巴斯蒂安很自然地成为人们向上帝祈求原谅的代理人。

《圣塞巴斯蒂安为瘟疫区代祷》若斯・列菲林西,1499 巴尔的摩沃尔特艺术博物馆

中国古时,人们也会通过九九重阳登高这一方式辟邪驱疫,周臣的《香山九老图》描绘了人们重阳登高避疫的景象

类似的仪式在中国古代也十分盛行。古代中国发生流行病时,人们常认为是疫鬼作祟,在巫俗文化盛行的地区常常是先卜后医。在更早期的社会里,巫与医更是一体两面的存在。常熟地区曾经还流行过这样的风俗:孩童第一次患疟疾时,被称之为“胎疟”,需要由外祖母家中遣人来向家中的灶神祭祀,祭祀的器具需要备齐灶马、香烛、水果、糕点,在祭祀过程中将两个灶马背对背相接,陈列祭品,祭祀后一同焚毁,只携一饼出门,口中念词驱疫。出门后,再将饼扔给所饲养的狗来转移疫病。九九重阳登高辟邪驱疫的行为也是一种集体避疫的体现,其背后的涵意正是离开病源地,向人烟稀少的地区移动,可见这些风俗中似乎也蕴含着古人原始的智慧。

15世纪的西方也有类似的故事,在流行病来临时,港口的外来船只及其人员货物被要求隔离40天,40天的规定大概来源于《圣经》,在宗教文本中灭世的洪水持续了40昼夜,基督曾经受40天的考验,复活后的基督与门徒一同度过了40天,人们相信40这个神圣的数字能够消除灾异。但在诸多宗教数字中选了较长的40,不得不说似乎是人们直觉性地选择了一个足够杀死病菌的时间,在可以诉诸科学的防疫理论出现前,人们朴素的经验已经借由宗教的形式表现了出来。

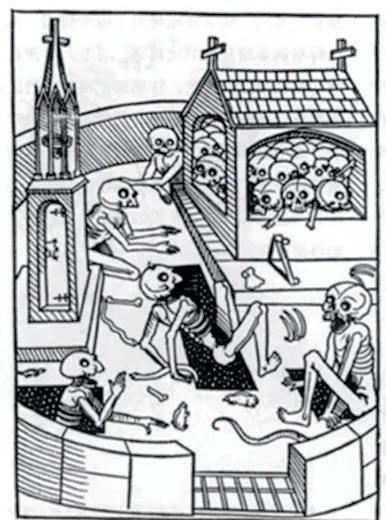

克诺布洛赫特所绘的死亡之舞

小汉斯・荷尔拜因所绘《死亡之舞》

与死亡共舞

在医学尚不昌明的时候,尽管人们不断地向上帝祈求赦罪,但因流行病死去的人数却丝毫没有减少,甚至宗教人员也难以幸免。在一时的宗教狂热过后,百般祈求却没有得到回应的人们开始正视一个事实:死亡会平等地拥抱每一个人。于是,一种独特的文艺题材开始流行起来,人们称之为:死亡之舞。

《死亡之舞》斯洛文尼亚圣三一教堂壁画

死亡之舞既是一种舞蹈主题,也是后来广泛出现在各种绘画作品之中的题材。它的主题表现为人们不分长幼尊卑,与骷髅一同在墓地舞蹈,身份地位在死亡面前不再具有任何意义。

甚至在部分作品中能看见骷髅与农民共同耕作的场景,死亡就在身边,即使教皇、皇帝也不例外。在流行病的攻击下,人们终于认识到死亡无可避免,也必须面对死亡带来的威胁,在短暂的宗教狂热后反而迎来了对宗教的反抗。

不过,在学会与死亡共处后,人们也并未束手就擒,即使有些形式现在看来颇为荒诞,但当时的人们确实也探索了新的对抗流行病的方式,比如这张著名的鸟嘴医生。在认识到流行病的传播媒介是病毒之前,瘴气论一度十分流行,人们发明了这套鸟嘴服饰作为医护服装,用来隔绝瘴气,并在鸟嘴中塞满草药来进行防护,手杖则是为了防止其他人的靠近,这副怪诞的形象似乎象征着人类以一种蹒跚的姿势向近代文明迈进。

人们与流行病作斗争的历史可以说是人类近代史的缩影,每当新的流行病到来,人们都要再次经历由蒙昧到科学的历程,流行病是自然界降下的罪与罚还是历练,人们是否能再度战胜它,未来还在前方。