基于三维CT 扫描髋臼后壁骨折行螺钉内固定的安全性研究

冯卓文,闵敏,谢英明

(鹤山市人民医院外三科,广东 鹤山 529700)

0 引言

人体正常的髋关节组成包括髋臼和股骨头,股骨头也在髋臼的作用下将力传达至下肢,如股骨头对髋臼发生撞击,则会导致髋臼骨折。髋臼骨折分为前壁骨折、后柱骨折以及后壁骨折等类型,其中后壁骨折发生率较高,并伴随着髋关节脱位的症状。手术是髋臼后壁骨折常用的方法,但是对患者长期随访发现,整体治疗结果满意率不足,患者术后功能恢复较复合型髋臼骨折更差,发生该病情的原因与术后并发症之间存在密切联系,而并发症的出现则与手术操作、手术方案制定有关,因此需要为患者提供更加优化的手术治疗方案,改善预后。常规CT 扫描在手术中发挥重要作用,但是准确性方面存在一定欠缺。三维CT 扫描则实现二位图像与三维立体图像的结合,对于骨折部位进行更加清晰的展示,确定后柱各个区域放置螺钉的最佳角度和长度,提升手术精准度,降低并发症发生率[1=]。本文基于三维CT 扫描髋臼后壁骨折行螺钉内固定的安全性展开分析研究,内容如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2019 年1 月至2021 年12 月期间入院接受髋臼后壁骨折行螺钉内固定手术治疗的62 例患者作为研究对象,病例中男性35 例,女性27 例,年龄21-51 岁,平均(36.12±2.11)岁,Judet 分类:1 型25 例、2 型28 例、3 型9 例。致伤原因:交通事故26 例、跌倒27 例、高处跌落9 例。

纳入指标:1)接受完善的局部CT 和三维重建检查[2];2)存在髋关节局部疼痛及活动受限症状[3];3)并发股骨头脱位则表现为相应的下肢畸形与弹性固定;4)患者意识清晰,知晓试验流程并签署同意书。

排除指标:1)合并先天性心脏、肾脏、肝脏等重大疾病;2)血液系统疾病;3)中途退出;4)顺应性差,无法配合研究;5)无完整就诊资料。

1.2 方法

患者均接受螺钉内固定手术治疗,对患者进行全身麻醉,以侧卧位接受手术,术前在手术区域消毒铺巾,自后方K-L 入路,将外旋肌群、坐骨神经牵拉,显露出骨折部位,对骨折骨块周围关节积血和骨块进行清理,对髋关节和后壁骨块进行复位。在病灶处理完毕后进行骨折固定,使用导针以平行进针方式置入2 枚导针,在钻孔后拧入2 枚螺钉,固定骨块后安装重建钢板,并在髋臼的上方和与骨块结节的位置置入2 枚螺钉固定。

使用常规CT 对术前、术后骨折固定情况进行观察,基本检查参数:电压120Kv、电流100mA、层厚5mm,扫描时间1.5s,重建间隔1-2mm,使用薄层扫描,检查自髋臼上缘覆盖至下缘,以轴面位于股骨头中线点位位置作为标准层面处理图像,对骨折复位和内固定情况进行观察,评估手术疗效。三维CT 扫描基本检查参数:电压120KV,管电流250mA,层厚1.0mm。CT 图像以.dicom 格式储存并导入医学影像交互控制系统(Mimics10.01),利用软件的功能进行骨盆三维重建,将重建的骨盆的三维模型向对侧旋转90°,形成髋臼标准侧位像,从髋臼顶至髋臼底将髋臼后壁分为上、中、下三部分,取髋臼顶下5mm、坐骨棘上缘、坐骨棘下缘作为上、中、下三部分具有代表性的横截面,获取图像信息,评估手术质量。

1.3 观察指标

(1)分析髋臼后柱、后壁宽度测量结果,测量方法如下:在横截面上由外向内以髋臼底的切线e与髋臼后柱表面交点f,外侧缘至f 点的距离a 为髋臼后壁宽度,后壁外缘至后柱内侧缘b 为髋臼后柱的宽度。

(2)分析髋臼后柱角、螺钉安全角、螺钉长度测量结果,测量方法如下:髋臼后柱角为髋臼后内侧壁切线与髋臼后柱表面切线所成夹角;螺钉安全角为螺钉与髋臼后柱表面切线所成夹角;螺钉长度为螺钉在髋臼后柱表面入点与螺钉在骨盆内侧壁出点。

(3)分析测量准确率,以手术中病理诊断作为金标准。

1.4 统计学处理

本研究使用的统计学软件为SPSS 23.0,计数资料表达方式为(±s),进行统计学t值检验;计量资料表达方式为n(%),进行统计学卡方(χ2)检验。两个项目经统计学分析最终可得到P值,检验差异显著的标准为P<0.05,未出现显著性差异则P>0.05。

2 结果

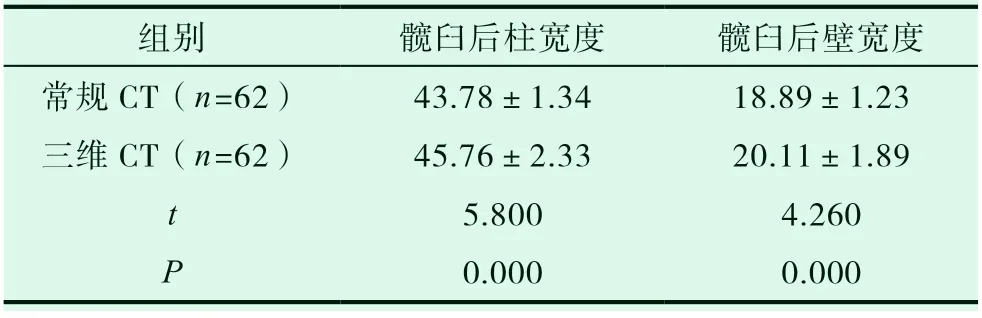

2.1 分析髋臼后柱、后壁宽度测量结果

三维CT 扫描髋臼后柱、后壁宽度各指标均数显著高于常规CT 扫描,P<0.05 差异有统计学意义,详见表1。

表1 分析髋臼后柱、后壁宽度测量结果(±s,mm)

表1 分析髋臼后柱、后壁宽度测量结果(±s,mm)

组别 髋臼后柱宽度 髋臼后壁宽度常规CT(n=62) 43.78±1.34 18.89±1.23三维CT(n=62) 45.76±2.33 20.11±1.89 t 5.800 4.260 P 0.000 0.000

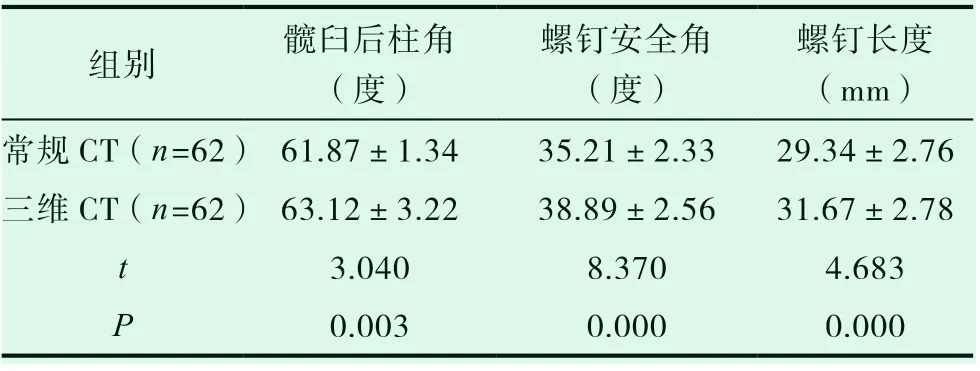

2.2 分析髋臼后柱角、螺钉安全角、螺钉长度测量结果

三维CT 髋臼后柱角、螺钉安全角以及螺钉长度检测指标均高于常规CT 扫描,P<0.05 差异有统计学意义,详见表1。

表2 分析髋臼后柱角、螺钉安全角、螺钉长度测量结果(±s,mm)

表2 分析髋臼后柱角、螺钉安全角、螺钉长度测量结果(±s,mm)

螺钉长度(mm)常规CT(n=62) 61.87±1.34 35.21±2.33 29.34±2.76三维CT(n=62) 63.12±3.22 38.89±2.56 31.67±2.78 t 3.040 8.370 4.683 P 0.003 0.000 0.000组别 髋臼后柱角(度)螺钉安全角(度)

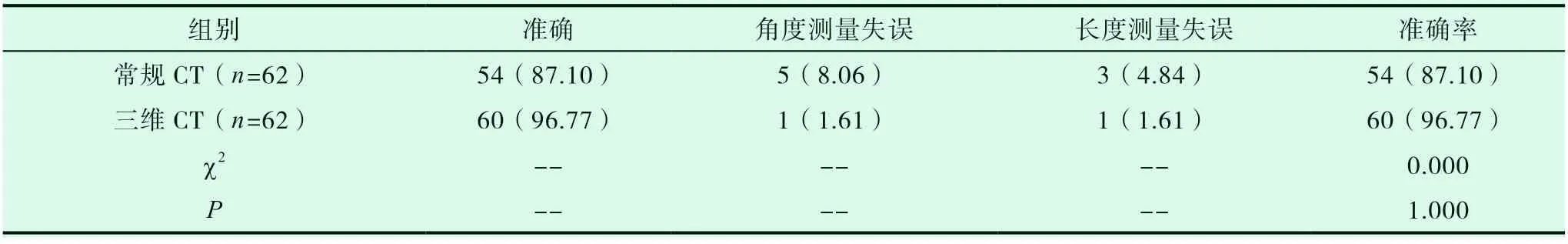

2.3 分析测量准确率

三维CT 测量准确率为96.77%较常规CT 扫描准确率87.10%更高,P<0.05 差异有统计学意义,详见表3。

表3 分析测量准确率[n(%)]

3 讨论

髋臼后壁骨折作为一种高能量损伤,在骨折后发生创伤性髋关节骨折脱位的概率大,骨折位置深,解剖关系和手术入路均更加复杂,如合并发生关节面粉碎性骨折和塌陷,治疗难度进一步增加[4]。该骨折目前主要通过手术进行治疗,以对关节面进行解剖复位,并坚强固定。但是术中内固定物摆放位置的正确性对手术成功至关重要。在髋部解剖结构进行分析发现,髋臼后柱由髂骨组成,下部与坐骨连接,形成三角形横断面[5],在手术操作中可能发生误入髋关节而导致创伤性关节炎、穿透骨皮质损伤神经血管等重要解剖结构的风险,引发多种并发症,不利于预后,甚至对后期功能恢复造成影响。为了避免上述问题的出现,需要在手术中确定后柱各个区域髓钉安置的最佳角度和位置[6]。CT 在髋臼后壁骨折行螺钉内固定术中发挥重要的作用,可获得手术中髓钉安置图像,以判断是否在合适位置。但是常规CT 在成像的过程中受到组织结构的影响,对于角度和长度的判断存在干扰。三维CT 扫描将常规CT 扫描图像进行经过计算机软件进行处理,实现图像的三维重建,可从多角度、多方位对病灶进行观察,清晰度高[7-8]。

髋臼后壁骨折行螺钉内固定治疗中三维CT 扫描的使用,可获得高速图像,获得质量较好的图像,并且射线剂量小,对患者的伤害少。整个操作简单便捷,除了常规的检查项目检查之外,还具有高端图像后处理功能,可更加便捷的对图像进行三维重建[9],实现骨折、手术等更加清晰的显示,对于手术中髓钉具体情况的呈现更加完整清晰,提升诊断准确率;TOSHIBA Activion16 螺旋CT 机具备高度整合并且易于操作的3D 图像处理编辑软件,可对3D图像生成和编辑处理,并转化为多种格式,解决了常规CT 因术中仰卧位透视不清晰的问题,整体的应用价值较高[10-11]。

螺钉内固定术虽然可以及时恢复髋臼后壁骨折的骨块结构,但是手术效果的影响因素也较多,受伤后与手术的间隔时间、术者的经验、骨折类型等,而固定髓钉切穿引起的骨不连、创伤性关节炎、股骨头坏死对于患者术后恢复影响非常大,为了避免髓钉进入关节腔,通过三维CT 扫描测量获得术中螺钉置入的位置、角度和长度,为术中手术操作以及螺钉置入提供参考,同时借助图像可有效划分危险区域[12],一般将髋臼边缘盂唇位置作为危险区域的宽度,该区域处于髋臼边缘,组织结构细薄,弧度向内侧,周围附着较多的软骨组织,在髓钉置入过程中难度增加,用力不当极易进入关节腔,而髋臼后壁软骨平行角则作为螺钉进入轨迹,如在远离危险区域的髋臼、内侧区域进针,则髓钉进入关节的概率显著降低,提升了手术安全性[13-14]。综上分析,髋臼后壁骨折行螺钉内固定治疗中加入三维CT 扫描可更加准确的测量髋臼后柱、后壁宽度,提升手术质量,测量准确率显著提升,可提升手术精准度,具有较高的临床推广价值。