知识产权保护对技术进步的影响研究

苏丽娟,马朝霞

(兰州大学 经济学院,甘肃 兰州 730000)

0 引言

党的十九届中央委员会明确提出,我国将奋起直追,于2035年成功跻身创新型国家前列。现阶段,我国正处于从高速发展向高质量发展的重要转型期,自主创新成为发展的重要一环。自主创新是推动技术进步的主力军[1],通过创新驱动技术进步推进经济高质量发展,是当下很长一段时间内经济发展的重中之重。要促进技术创新,知识产权保护必不可少。学术界当前对知识产权保护与创新的关系研究不胜枚举,但关于其与纯技术进步之间的相关研究并不多见。另外,关于知识产权保护与创新之间关系的研究角度很多,但是鲜有研究从创新激励与创新惰性角度去探讨知识产权保护对技术进步的总效应。从创新激励与创新惰性视角深入研究知识产权保护对技术进步的作用机制,能够为知识产权保护、科技创新、技术进步等相关政策制定提供一定的参考价值。因此,文中试图通过理论分析和实证检验知识产权保护政策对技术进步的作用机制及影响路径,进一步厘清两者之间的关系丰富知识产权保护相关理论,弥补现有研究空白。

1 文献综述

当前,有关知识产权保护政策的相关研究繁多,主要集中于其对创新与技术进步的影响。关于技术进步,周汨等[2]以1993和2001年2次专利法的重大修改做对比,研究发现,知识产权保护强度的增加,会显著促进发展中国家的技术进步。且短期内可能加大地区间的技术差距。彭衡等[3]通过实证检验发现,知识产权保护强度的增加,能够提升沿海地区的绿色全要素生产率,促进技术进步[4]。方中秀等[5]研究发现,为消除知识产权保护强度对内资药企技术进步的抑制作用,可适当提升内资企业的累积技术水平。蔡虹等[6]和顾晓燕等[7]分别从国际贸易、企业研发、创新质量及数量等角度实证检验了知识产权保护对创新,进而对技术进步的影响。杜慧等[8]基于《专利法》修改政策,使用DID模型研究发现,知识产权保护能够同时提升企业的创新投入和产出,但对产出的影响大于投入,进而提升了创新效率。庄子银等[9]基于2000—2013年工业企业数据及企业专利申请数据,研究发现,知识产权保护制度虽然对不同性质、不同规模的企业的作用机制不同,但其可从整体上提升企业的研发创新水平。王冰清等[10]从技术进步阶段研究了知识产权保护对不同区域高技术产业的创新效率的影响。AGHION等[11]研究发现,较强的知识产权保护强度可能会引致市场竞争不足,不利于激发企业的创新积极性,进而抑制技术进步。SCHNEIDER等[12]通过实证研究发现,对东亚5国及发展中国家来说,知识产权保护强度显著抑制了自主创新能力的提升,从而抑制了当地技术进步。部分学者基于微观层面构建古诺竞争模型、多寡头模型等,并使用数理推导与实证检验相结合的方法,考察知识产权保护对企业技术创新的影响机制,结果显示两者之间存在倒“U”型关系,其影响程度因所处行业不同而存在显著差异[13-14]。且在工业企业中目前二者之间的关系处于倒“U”型曲线的左侧,即现阶段仍然可以通过增强知识产权保护强度来促进企业创新,尤其是工业核心技术的创新[15]。另外,Office和MARKUS[16]、CARLOS[17]、CHEN和PUTTITANUN[18]、卿陶[19]等均认为知识产权保护与创新之间存在非线性关系。随着Park[20]的“最优知识产权保护假说”的提出,有关知识产权保护的研究,进入了一个全新的阶段。

关于知识产权保护与创新之间关系的既有研究,已取得相当丰富的成果,但关于知识产权保护对技术进步的影响方面的研究,仍存在很多空白。文章试图在既有研究的基础上,进行以下补充:首先,文章试图探究知识产权保护强度与纯技术进步之间的关系,不同于以往使用专利申请量或者全要素生产率指数直接替代技术进步的方式,文中的技术进步水平利用DEA-Malmquist模型计算的TFP指数分解得到。其次,文中试图从创新激励与创新惰性视角研究知识产权保护强度对技术进步的作用机理。最后,基于上述研究结论,提出合理的政策建议。

2 理论分析与研究假设

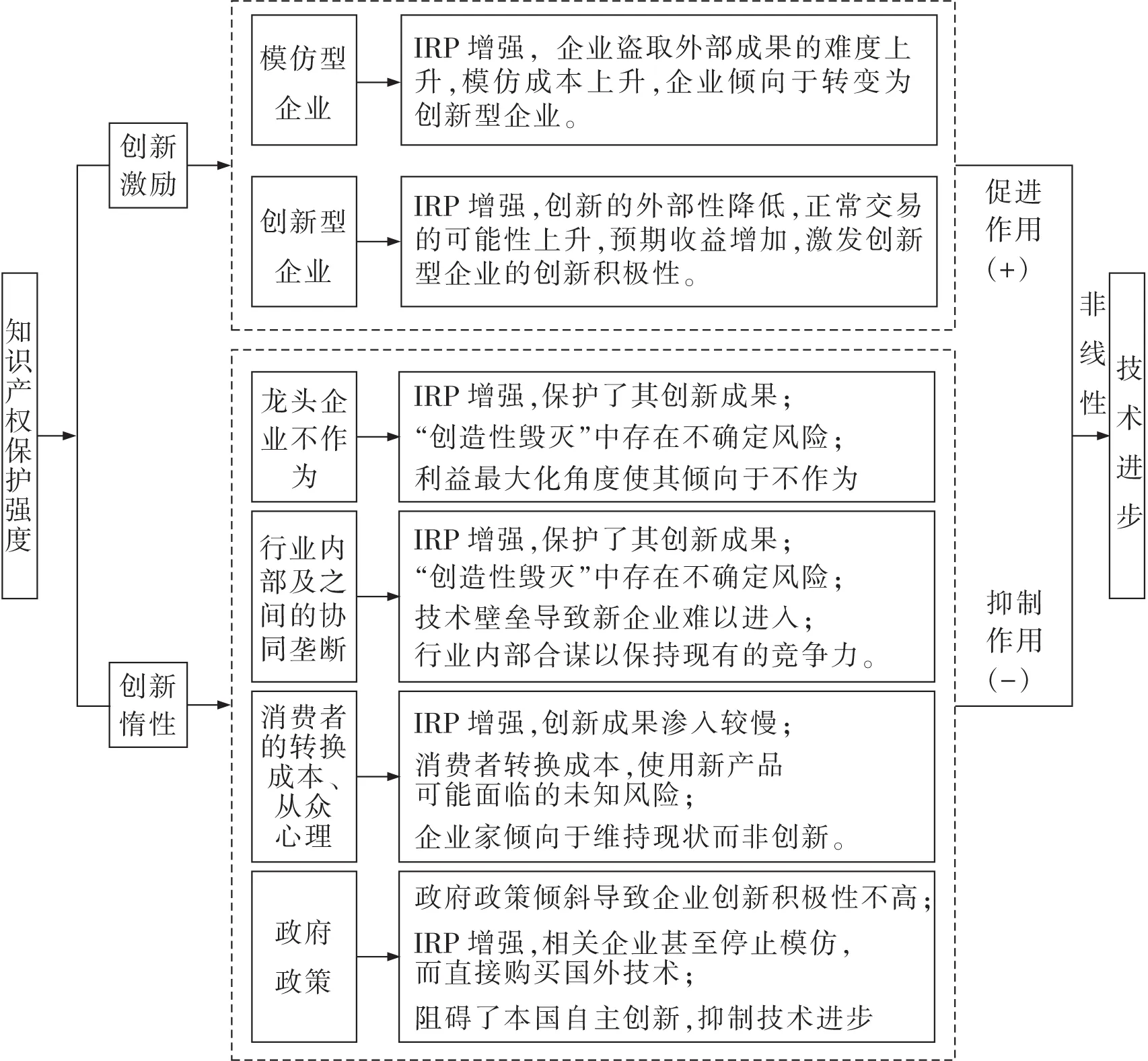

2.1 知识产权保护对创新的激励作用

企业获得新技术的方法主要有外部模仿和内部创新2种,随着知识产权保护强度的增加,对于模仿型企业而言,模仿、盗取外部企业创新成果的难度会增加,其模仿成本会随之增加[21],此时,较强的知识产权保护强度会促使原来的模仿型企业转为自主创新型企业,增强社会整体的创新意识,促进技术进步;对于创新型企业而言,较强的知识产权保护强度会使其创新的外部性降低[22-23],企业创新成果被盗用的可能性下降,良好的法律制度及市场环境保证其创新型成果被正常交易的可能性增强,有利于保证创新型企业的应得利益,创新型企业预期收益增加,创新激励增强,以利润最大化为导向的企业会加强其创新行为,促进社会整体的技术进步。因此,较强的知识产权保护强度会同时带来模仿性企业和创新型企业的创新成本相对下降与创新收益增加,促进整体的创新积极性,而自主创新是技术进步的源泉[24],因而创新可以推动技术进步。由此得到第1个假设

H1:较强的知识产权保护强度会促进企业创新,推动技术进步。

2.2 知识产权保护对创新的抑制作用

较强的知识产权保护在带来创新激励的同时,也会导致一些拥有创新成果的领头性企业处于“舒适圈”,从而产生“创新惰性”。首先,对于一个行业而言,由于小型企业的资金流动性差及资本储备不足等原因,形成突破性成果的可能性远低于行业的龙头企业,然而,作为创新主力军的龙头企业拥有技术优势、资本优势、人才优势等,处于行业技术顶端,此时较强的知识产权保护强度进一步保护了其创新成果,同时,由于在“创造性毁灭”[24]的过程中存在极大的不确定风险,从利益最大化角度出发,大型企业更愿意将目光投入已有的利润链,而不愿意创新。其次,较强的知识产权保护导致企业间的协同垄断进一步加强。较强的知识产权保护强度保证了企业的创新成果,为了保持现有的利润水平,尽可能少地承担“创造性毁灭”带来的风险,行业内实力相当的大企业会选择“合谋”,垄断整个市场,以保持其已有的竞争力。此时,行业壁垒导致其他大企业难以进入,抑制了技术创新。再次,由于转换成本的存在,较强的知识产权保护强度会使企业形成创新惰性。较强的知识产权保护强度,导致企业的创新成果传播速度慢,难以迅速渗入市场。而消费者由于更换新产品的转换成本及使用新产品可能面临的未知风险等,对新成果的接受度较低,在医疗行业尤为明显。因此,行业内大部分企业短时间内不会选择去创新、超越,而是更倾向于维持现状,抑制了社会整体的技术进步,最后,由于部分龙头企业受政府贸易政策的庇佑[25],企业内部的创新动力不足,且较强的知识产权保护政策导致其通过模仿来改进自身的技术的可能性更低,企业会倾向于直接购买国外的先进技术,进而带来强大的示范效应,从而抑制了我国整体的技术进步。由此得到第2个假设

H2:较强知识产权保护强度会使企业产生创新惰性,抑制创新,不利于技术进步。

现阶段,学术界关于知识产权保护强度与技术进步之间关系的研究较为广泛,主要可分为3个方面,一是知识产权保护强度对技术进步具有显著的促进作用;二是知识产权保护强度对技术进步有显著的抑制作用;三是Park等人提出的“最优知识产权保护”假说。上述的理论分析表明,知识产权保护强度一方面会带来激励创新,推动技术进步;另一方面,由于知识产权法律制度的不断完善,较强的知识产权保护反而会使企业产生创新惰性,不利于技术进步。因此,文章认为,知识产权保护强度与技术进步之间并不存在确定的线性关系,而是要取决于激励效应与抑制效应的关系。当创新激励大于创新抑制效应时,知识产权保护强度会在整体上激发创新,推动技术进步;反之,知识产权保护强度会抑制创新,阻碍技术进步。由此得到第3个假设

H3:知识产权保护强度与技术进步之间存在非线性关系。

3 实证检验

3.1 模型设定及变量说明

3.1.1 模型设定

为研究知识产权保护强度对技术进步的影响,我们设定如下基准回归模型。

TCi,t=α+βIRPi,t+φXi,t+εi,t+μt+μi

(1)

式中:TCi,t为第i个省份第t年的技术进步率;IRPi,t为各省份的知识产权保护强度;Xi,t为其他一系列控制变量,包括产业结构、科技支出占公共支出比重、研发人员占比、对外开放度、外商直接投资占比等;εi,t为随机扰动项;μi和μt分别表示省份固定效应和时间固定效应;β为核心估计参数,表示知识产权保护强度对技术进步的作用程度。

为了进一步明确2个变量之间的非线性关系,在(1)式的基础上加入核心解释变量的平方项得到非线性模型,即

(2)

3.1.2 变量说明

1)被解释变量:技术进步(TC)。

文章以各地区GDP作为产出指标,以各地区资本存量及劳动力数量作为投入指标,使用DEA-Malmquist指数模型计算各省市的全要素生产率。其中,资本存量以2000年的资本投资为基期[26],使用永续盘存法,参照公式ki,t=ki,t-1(1-δ)+Ii,t,计算出2010—2019年的资本存量,式中I为当年投资,折旧率δ选为10%[27]。劳动力指标使用各省市城镇就业人口数据替代。将TFP进行分解,即可得到技术进步率(TC),包括技术进步和要素质量的提高。

图1 知识产权保护强度对技术进步的作用机理

2)核心解释变量:知识产权保护强度(IRP)。使用以下公式计算得到

IRP=知识产权保护水平*执法力度

其中,知识产权保护水平是采用Ginarte和Park[28]修正的知识产权保护水平计算方式得出,数值介于0~5之间。具体执法力度以社会法制化程度、司法实践程度、经济发展水平以及国际社会的监督和制衡程度4个指标进行测算[29],另外文中加入成人识字率,总的来说,成人识字率越高,遵纪守法意识越强,对他人的劳动成果越尊重。

3)中介变量:专利申请量(PA)、研发投入(RD)。

随着知识产权保护强度的提升,专利盗用成本上升,改变以往专利被偷用、盗用情况,专利可以形成实实在在的技术壁垒,为企业或者个人带来利益,进而大幅度激发其创新积极性,增大专利申请量,因此,文章将专利申请量作为创新激励的替代变量。企业创新惰性的出现,会直接抑制企业的研发投入,二者为反向关系,因而以研发投入量作为创新惰性的替代变量。

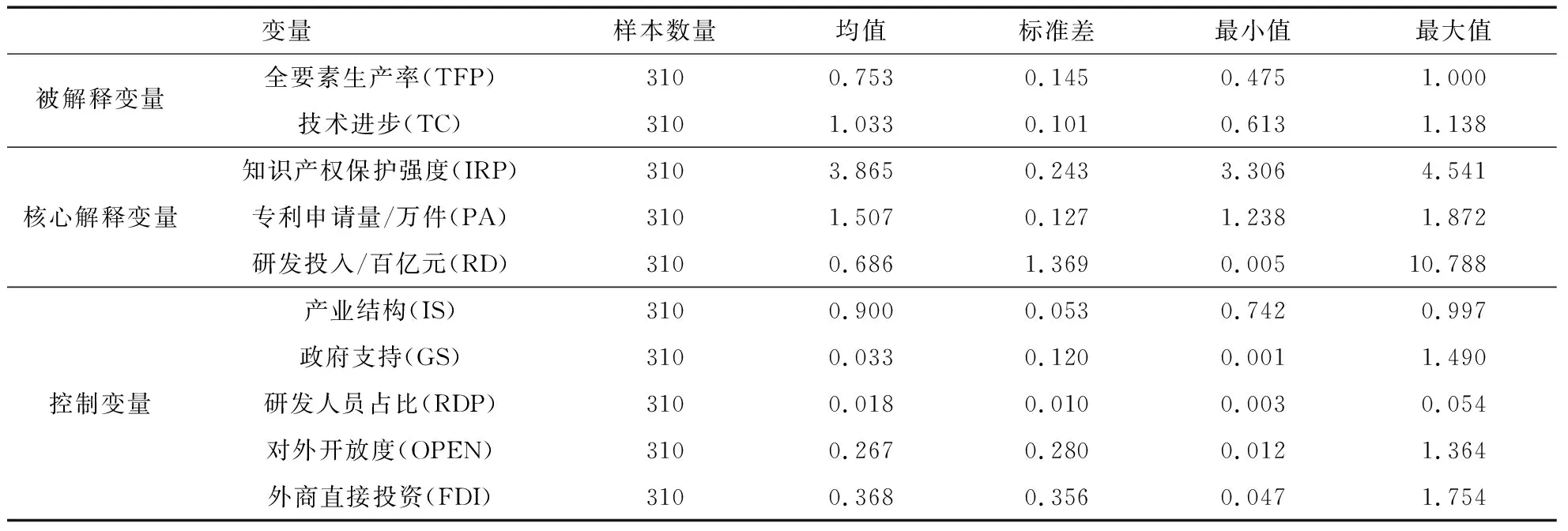

4)其他控制变量。在现有研究成果的基础上,选取以下变量作为文中的控制变量:①产业结构(IS):使用二三产业总产值占GDP的比重表示。②政府支持(GS):使用各省市科技支出占公共支出比值表示。③研发人员占比(RDP):使用研发人员占城镇总就业人员的比值表示。④对外开放度(OPEN):使用各地区进出口贸易总额占GDP比值表示。⑤外商直接投资(FDI):使用各地区实际外资利用额占当地GDP比重表示。各变量及其描述性统计见表1。

表1 主要变量的描述性统计

3.1.3 数据来源

文中采用2010—2019年我国大陆31个省市的面板数据,样本数据来源于国家统计局、各省市统计局、各省市统计年鉴、《中国律师统计年鉴》《中国教育年鉴》《卫生和计划生育年鉴》《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国贸易外经统计年鉴》等。

3.2 基准回归

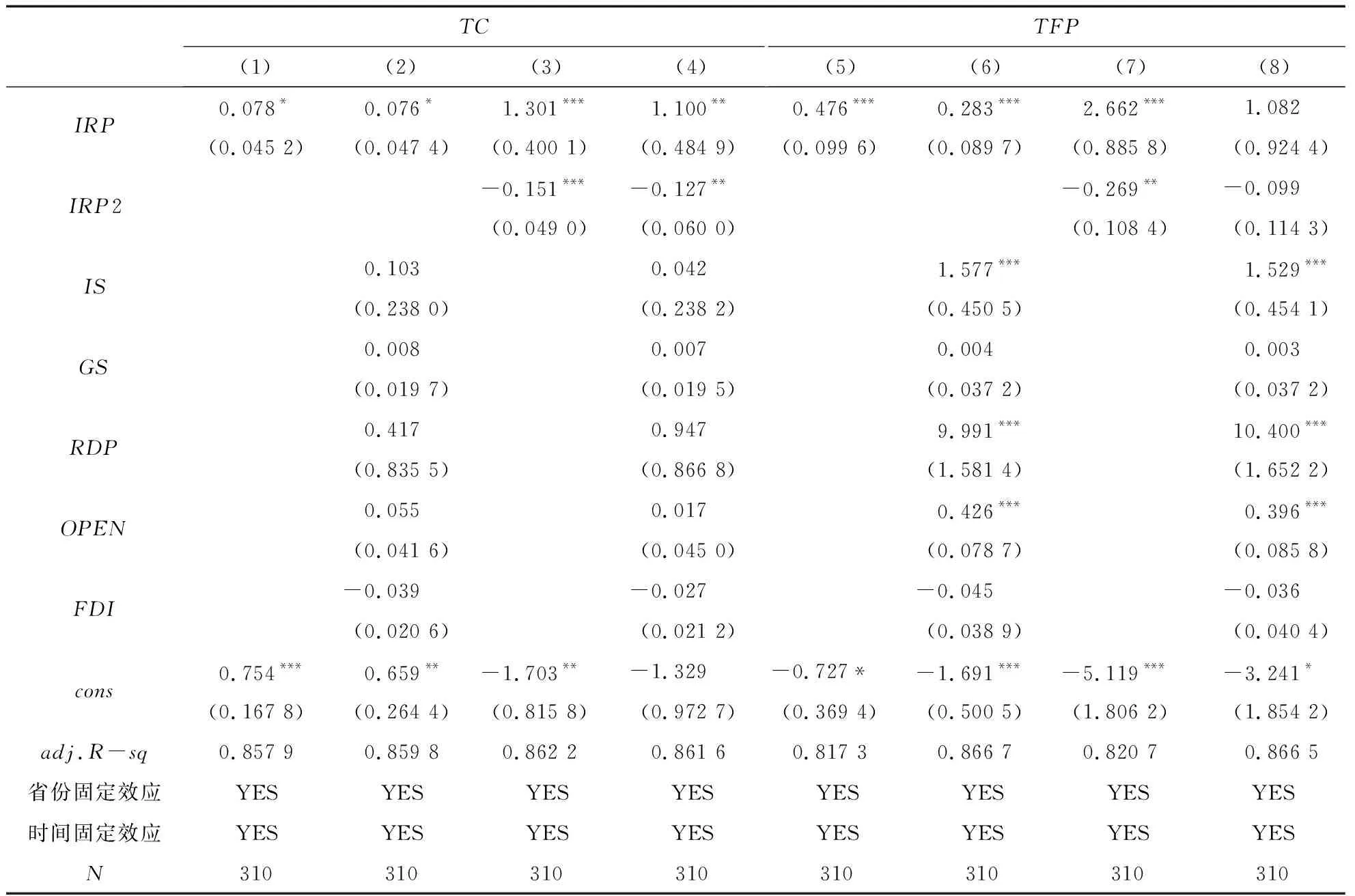

文中根据模型(1)(2),采用时间省份双向固定效应进行基准回归,回归结果见表2,表2的前4列以技术进步作为被解释变量进行回归,后4列则是以全要素生产率作为被解释变量进行回归。(1)(2)列表示线性模型的回归结果,(3)(4)列表示非线性模型回归结果。可以看到第(2)列中,IRP的回归系数在10%的水平上显著为正,即知识产权保护强度能够显著推动技术进步。(3)列为加入控制变量之前的非线性回归结果,知识产权保护强度的系数为正,其平方项系数为负,且均在1%的水平上显著,表明知识产权保护强度与技术进步之间存在显著的非线性关系,在加入文中选取的一系列控制变量后,回归结果如第(4)列所示,知识产权保护强度的回归系数在5%的水平上显著为正,其平方项系数在5%的水平上显著为负,由此计算可得,当知识产权保护强度达到4.32时,由知识产权保护引致的技术进步达到峰值。这表明知识产权保护强度与技术进步之间存在显著的倒“U”型关系。为了进一步确定该非线性关系为倒“U”型,文中做了U-test检验,检验结果表明,知识产权保护的极值点为4.32,知识产权保护强度值的范围为[3.86,4.54],知识产权保护强度的极值点位于此范围内,同时结果中的Slope区间存在负号,这表明知识产权保护强度与技术进步之间存在倒“U”型关系。且极值点与实证结果计算结果一致。而根据G-P方法计算得到我国的知识产权保护强度均值为3.87,低于可最大程度促进技术进步的知识产权保护强度。因此,当前我国知识产权保护强度与技术进步之间的关系仍然处于倒“U”型曲线的左侧,即随着知识产权保护强度的增加,技术也会不断进步,与未加入被解释变量的平方项之前的线性结果一致。这一结果验证了文中的第3个假设,即知识产权保护与技术进步之间确实存在非线性关系,且实证结果进一步表明知识产权保护强度与技术进步之间存在显著的倒“U”型关系。

闫鹏飞和王兵[30]研究发现,自1992年之后,各地区全要素生产率产生差异的主要原因在于技术进步存在差异,因此,文章使用全要素生产率作为技术进步的替代变量进行回归。回归结果见表2后4列,其中,线性模型回归结果如(5)(6)列所示,加入控制变量前后知识产权保护强度都显著促进了全要素生产率的增长。第(7)列表示未加入控制变量之前的非线性模型回归结果,可以看到,核心解释变量的符号在1%的水平上显著为正;其平方项的在5%的水平上显著为负。由此计算出当知识产权保护强度达到4.95时,全要素生产率达到最大值,由前文分析可知,我国目前的知识产权保护强度处于倒“U”型的左侧,当下为提高全要素生产率,需继续加强知识产权保护。在加入控制变量之后,非线性模型回归结果见表2第(8)列,虽然知识产权保护强度与其平方项的系数均不显著,但其方向与前文回归结果仍然一致。

此外,表2的回归结果也显示了一系列控制变量对技术进步的影响。产业结构对技术进步的影响系数虽然不显著,但符号为正,这表明二三产业占GDP比重越大,越能够促进技术创新。科技支出占政府总支出越高,当地的技术进步就会越明显。这表明政府对科技进步的重视,会带来更多的资源向科技发展的方向倾斜,最终提升当地科技发展水平。研发人员在总就业人口中所占比重越大,带来的新思路、新想法就会越多,推动技术进步的可能性就会越大。较高的贸易开放度会促进当地的技术进步。外商直接投资在引进国外先进的管理经验和生产技术的同时,有可能会使当地企业过于依赖国外技术而产生创新惰性,反而抑制自主创新。因此,外商直接投资对技术进步的影响并不明确,而表2的回归结果显示,外商直接投资对技术进步的影响是弊大于利,因而政府应当鼓励企业更多地引入可以吸收多余劳动力、促进资源优化配置的外资投入,减少抑制企业创新的外资投入。

表2 基准回归

3.3 机制检验

由基准回归结果可知,知识产权保护强度与技术进步整体上呈倒“U”型关系,根据前文的理论分析,可能是由于知识产权保护强度对创新激励和创新惰性共同作用的结果,为探究知识产权保护强度对创新激励及创新惰性的影响,进一步明确其对技术进步的作用机制,文中进行以下讨论。

为防止使用中介效应带来内生性问题,文中在验证“知识产权保护强度——创新激励(创新惰性)”,即知识产权保护强度如何影响创新这一路径时,构造面板回归模型进行实证检验,在验证创新激励与创新惰性对技术进步的影响时采用理论分析方法,第一步的具体回归方程如下。

PAi,t=α2+δ1IRPi,t+φ2Xi,t+εi,t+μt+μi

(3)

RDi,t=α3+δ2IRPi,t+φ3Xi,t+εi,t+μt+μi

(4)

式中:PAi,t为i地区t年的专利申请量;RDi,t为i地区t年的研发投入总额;α2,α3为常数项;φ2,φ3为控制变量的系数,δ1,δ2分别为知识产权保护强度对专利申请及研发投入的影响系数。

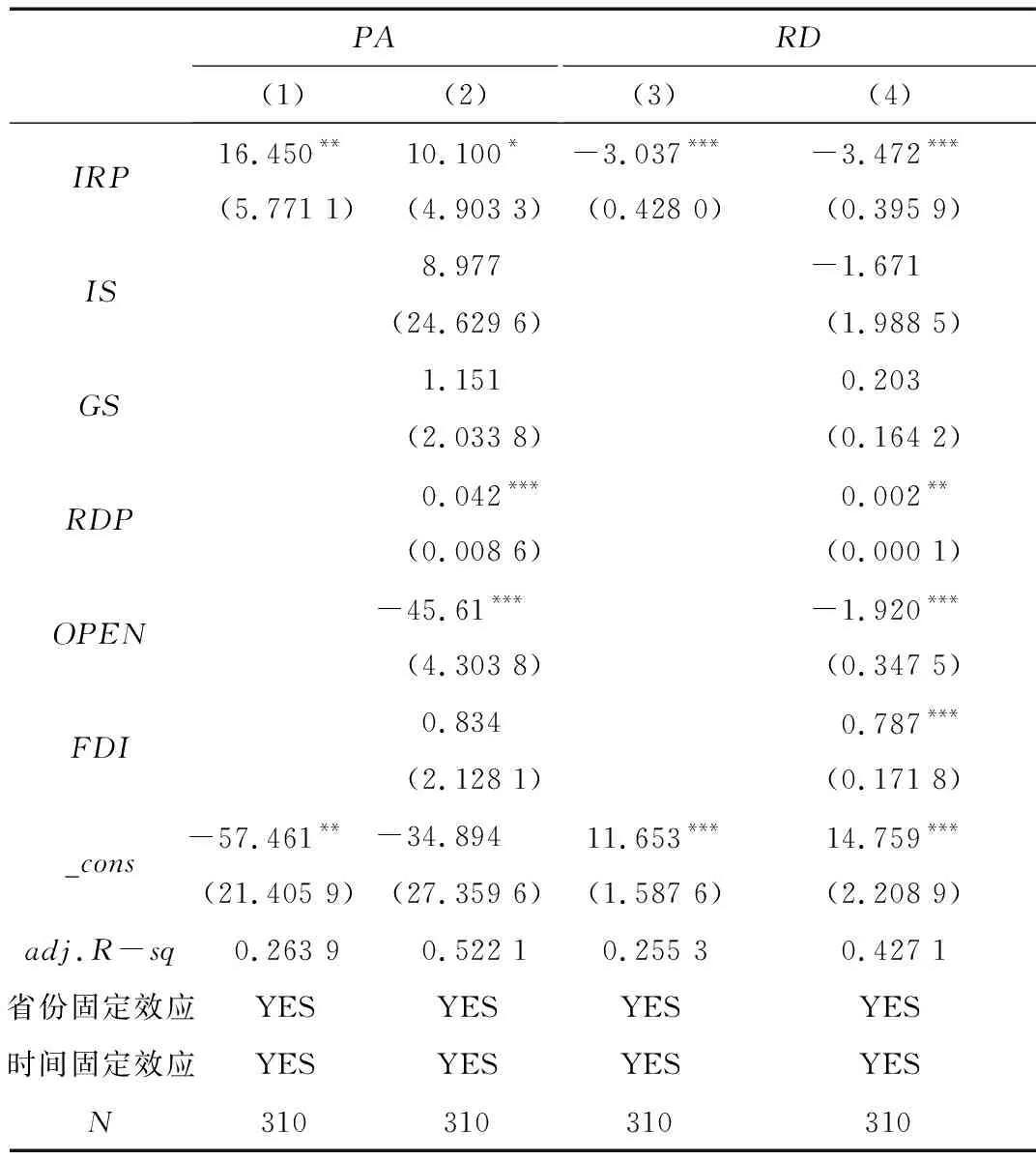

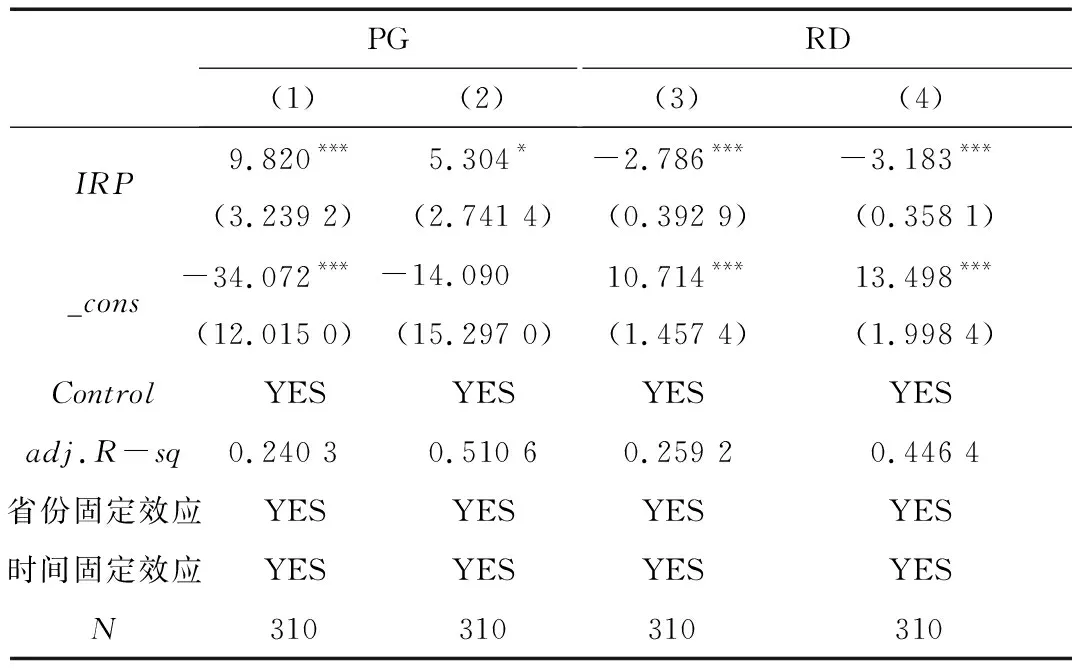

表3的(1)(2)(3)(4)列分别表示加入控制变量前后知识产权保护强度对专利申请水平以及企业研发投入水平的回归结果。第(2)列的回归结果显示,知识产权保护强度对专利申请的影响在10%的水平上显著为正,这表明,随着知识产权保护强度的提升,专利可以形成实实在在的技术壁垒,模仿型企业盗用创新成果的难度上升,模仿成本增加,创新需求也增加;而创新型企业的创新成果被保护的可能性加强,企业创新的预期收益增加,此时,强烈的创新激励促进了企业创新,提高了专利申请水平。第(4)列的回归结果显示,知识产权保护强度对研发投入的影响在1%的水平上显著为负。这表明,随着知识产权保护强度的提升,企业一旦有了技术创新,其在行业内部的垄断时间会大大增加,直到行业内部有新的创新成果出现。而这种创新型企业一般是龙头企业,其研发投入在整个行业中的占比极大,在未被超越期间,企业由于利益最大化及风险最小化导向,会极大减少企业的研发投入,产生创新惰性[31-32]。验证了文中的假设一和假设二。

表3 机制检验

自主研发是推动技术进步最核心的动力,是技术进步的源泉[33],我国模仿创新对技术进步的作用已经进入倒“U”型曲线的拐点,现阶段促进技术进步的最主要的方法就是鼓励自主创新[34],知识产权保护强度会通过对自主创新同时产生激励和抑制作用,进而对技术进步产生影响。机制检验结果显示,较强的知识产权保护强度既会带来创新激励,也会引致创新惰性,基准回归结果显示,知识产权保护强度与技术进步之间存在显著的倒“U”型关系,且当前我国知识产权保护强度处于倒“U”型曲线的左侧。因此,就目前来看我国知识产权保护强度虽然对创新产生了一定的抑制作用,不利于技术进步,但总体上对创新的促进作用更强,有利于改进当前技术。

3.4 稳健性检验

为检验机制回归结果的稳健性,文章采用替代核心解释变量的方法做进一步验证,首先,以专利授权量替代专利申请量进行回归,结果见表4的(1)(2)列,知识产权保护强度可以在10%的水平上显著促进专利授权量,带动技术创新;其次,前文的企业研发投入水平用内部研发投入与外部研发投入之和表示,稳健性检验中使用内部研发投入替代原来的研发投入之和进行回归,回归结果见表4的(3)(4)列,知识产权保护强度显著抑制了企业的研发投入,而研发投入可以带来企业的技术创新,因而,知识产权保护强度通过抑制企业的研发投入而阻碍了技术进步。

表4结果显示,虽然知识产权保护强度对专利授权量及内部研发投入的影响系数大小与前文稍有差异,但其方向及显著性与前文回归结果均保持一致,这表明,机制检验的回归结果比较稳健。

表4 稳健性检验

4 结论与政策建议

文章基于我国2010—2019年31个省市的面板数据,采用双固定效应模型,检验了知识产权保护与技术进步之间的非线性关系,并计算表明,当前我国知识产权保护与技术进步之间的关系处于倒“U”型曲线的左侧,进一步从创新激励与创新惰性2个方面解释了存在这种现象的原因。当知识产权保护强度对技术进步的抑制作用弱于其对技术创新的激励作用时,整体上会促进技术进步,反之,知识产权保护强度的增强,会抑制技术进步。

基于以上分析结果,为改变当前我国知识产权保护相对落后及技术创新不足的现状,文章提出以下政策建议。第一,目前我国知识产权保护强度位于最优知识产权保护强度的左侧,为使我国技术创新水平继续增强,政府应进一步加强知识产权保护强度,辅以强有力的法律法规支撑,增强知识产权维权援助并降低知识产权维权门槛,有力打击违规盗用他人成果的行为,确保知识产权保护的相关法律制度能够落地生根。第二,由于知识产权保护强度的增加会带来企业的创新惰性,抑制其研发投入,而加强知识产权保护强度又是使我国成功跻身于创新型国家前列的必要条件,解决两者之间的矛盾,是我国当前面临的主要问题。因此,为提高技术水平,必须不断增强知识产权保护强度,使技术进步率不断靠近倒“U”型曲线的峰点;而知识产权保护强度的增加势必会造成企业创新惰性,减少企业研发投入,产生负的替代效应,为解决两者之间的矛盾,政府应当对企业的研发领域进行投资、补贴以及采取研发投入退税等政策,鼓励企业增加研发投入,促进企业创新,推动企业技术进步。