当物态变化遇上美食文化

马晓燕

(南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校,江苏 南京 210019)

1 引言

《义务教育物理课程标准(2022年版)》对“物质的形态和变化”的要求为:“经历物态变化的实验探究过程”“能运用物态变化的知识说明自然界和生活中的有关现象”,苏科版八年级物理教材中“用电冰箱研究物态变化现象”的教学内容较好地体现了课程标准的要求。笔者事先让学生在假期完成有关实践作业,在课堂上依据学生实践作业中的亮点及存在的问题,将教材内容进行适当改编,设计以冰箱为主线的教学活动,在实际情境中引领学生应用物态变化知识。

在教学设计中前置实践作业强调“整合”、注重“实践”、突出“开放”、关注“过程”、提倡“自主”,[1]在实践作业反馈的基础上,确立本节课的教学目标:(1)通过观看视频及学生分享活动,了解电冰箱的“前世今生”及制冷原理;(2)通过讨论电冰箱中物态变化现象,复习物态变化的过程及条件;(3)通过“测量电冰箱温度”活动,了解电冰箱两室的温度分布,培养学生设计实验方案的能力,了解食物保鲜的方法;(4)通过“用电冰箱制作美食”活动,体验中华美食的制作过程,发现制作过程中的物态变化现象,感受品尝美食的幸福;(5)通过设计简易“移动电冰箱”活动,学会用物态变化知识解决生活中的实际问题,感受中国冷链技术和物流行业的飞速发展及其对提升人民生活品质的巨大贡献。

2 教学呈现

2.1 认识电冰箱,在历史发展中寻找保存美味的文化传承

师:要想观察到明显的物态变化现象,你认为需要什么条件?

生:温度差较大。

师:生活中满足这个条件的场所在哪?

生:电冰箱。

师:同学们了解电冰箱吗?它的原理是什么?它是如何发展而来的呢?在前面的实践作业中,有一部分同学查阅了有关电冰箱的资料,请他们和大家一起分享。

活动1:分享交流“电冰箱的前世今生”

(1)学生用PPT展示古代“冰箱”的发展简史,如图1所示,从在冰窖中储存冰块,到发现了硝石溶解于水时会吸收大量热,使周围温度降低以致水凝固成冰,从而发明了冰鉴,即原始“冰柜”。而普通百姓则是将“提篮置于冰凉的井水中”,利用热传递使提篮里的瓜果温度降低,从而保存食物。

图1

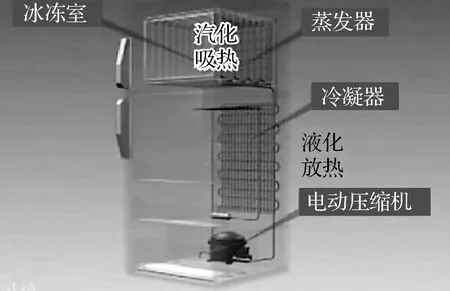

(2)播放视频。随着科技的发展,现代电冰箱诞生,其原理是制冷剂在冰箱内部汽化吸热,在外部的压缩机冷凝管处液化放热,在此过程中这个制冷循环系统相当于热量的搬运工(图2)。

图2

师:制冷剂在内部汽化吸热,同学们都感受过。那么制冷剂在冰箱外部液化放热,你们感受过吗?

活动2:摸冰箱

请一位同学摸一摸冰箱外部,找一找在哪个部位发生了液化放热现象。

生:冰箱的后面底部及侧面有点热,制冷剂可能在这里液化放热了。

设计意图:课堂分享活动基于学生前期的资料查阅和梳理,前置活动具有自主性和开放性。从梳理冰箱“前世”的相关资料,学生了解到利用科学知识来保存食物已有悠久的历史,虽然电冰箱还没有发明,但人们对物态变化知识的应用彰显了人类智慧。摸电冰箱的活动目的是让学生寻找制冷剂发生物态变化的部位,将理论知识应用于现实生活中,从而激发学生对电冰箱的探索欲望。

2.2 讨论电冰箱中的物态变化过程及条件

师:在使用电冰箱的过程中你观察到哪些物态变化现象?

活动3:收集图片,讨论物态变化现象

师:在第一组同学的图片中,从冷藏室里拿出的蔬菜包装上有水珠,从冰柜里拿出的肉的包装上也发现了水珠(图3),这些水珠分别在什么位置?

图3

生:第一个在内侧,是蔬菜的水分蒸发形成水蒸气,遇到塑料包装液化。

生:第二个是外面的水蒸气遇到冷的包装液化形成的,所以在外侧。

师:从物理学角度,请你分析将食材包裹起来放在冰箱中的目的是什么?

生:因为塑料包装里形成了小水珠,湿度大,水蒸发就慢了。

生:因为包起来可以减少空气流通,从而减慢蒸发。

师:在第二组同学的图片中,在电冰箱里有的位置产生了霜,有的地方产生了露珠(图4),“霜”和“露”的形成有何异同点?

图4

生:都是水蒸气变化来的,一个是液化,一个是凝华,都要放热。

师:为什么同样的水蒸气,同样是放热,却发生了不同的物态变化?

生:温度差不同。

设计意图:本活动前置作业是让学生搜集或拍摄电冰箱中物态变化的图片。通过两组图片的对比,不仅复习了物态变化的过程及条件,也让学生体验到物理知识不仅来源于生活,而且能够服务于生活。

2.3 通过测量了解电冰箱温度分布,在真实情境中领悟测量方法

学生展示温度测量方案。

小组1:温度计直接放入电冰箱中不同位置,10分钟后拿出读数;

小组2:将温度计直接放入电冰箱中不同位置,10分钟后开电冰箱门读数;

小组3:将温度计包上湿棉花,放置20分钟,拿出迅速读数。

师:请你们对这几组同学测量电冰箱温度的方案进行评价。

活动4:测量方案评价

生1:待温度计示数稳定后读数,所以时间应该放久一点,静置20分钟比较好。

生2:第一种方案存在问题,读数时,温度计的玻璃泡不能离开被测物体。

生3:在第二种方案中,打开电冰箱门读数,会有外部空气进入,冰箱里面的温度就变了,也存在问题。

生4:第三种方案较好,湿棉花的温度和电冰箱的温度相同,测量较准确。

师:那是不是方案三就很完美了呢?

生:湿棉球上的水会蒸发吸热,示数可能会不太准确。

师:那怎么改进呢?

生:可以参考减缓蔬菜水分蒸发的方案,在湿棉球上再包裹一层塑料膜。

教师在课前将三支温度计放在电冰箱同一位置,一支是按下“hold”键就能将示数静止记录的电子温度计,另外两支是同样规格的温度计,在其中一支温度计的玻璃泡包上湿棉花。电子温度计读数为5.8 ℃,两支温度计读数分别为8 ℃、3 ℃(图5)。再按照上述改进意见,将另一组包裹湿棉花和塑料膜的温度计和电子温度计放在同一位置,发现两者的示数6 ℃和6.2 ℃十分接近(图6)。

图5

图6

设计意图:在学生测量电冰箱中温度分布时,大多数学生会忽视“读数时温度计不能离开被测物体”这一使用规则。在教师的提示下,学生首先想到的改进方案是打开电冰箱门读数,或改用体温计测量,此时学生无意中又换了被测物体,或没有关注到量程。学生在处理实际问题时往往会顾此失彼,经多次修改,逐步完善测量方案。

学生展示小组测量结果。

小组1:我们测量的结论是:电冰箱上层温度高于中层和下层。

小组2:我们组研究的电冰箱冷藏室在下面,我们发现冷藏室上层温度会高一点。所以我们得到的结论是:冷藏室中越靠近冷冻室的位置温度越低,越靠近后壁温度越低。

师:老师用另外一种方案,我们一起验证你们的测量结果是否正确。

用手机热像仪拍摄全班合照(图7)和冰箱冷藏室照片(图8),用希沃软件投屏展示。

图7

图8

师:从全班合照中你发现了哪些信息?

生:头和手部分是红色。

师:你们猜一猜,为什么这些地方会显示出红色呢?

生:可能温度比较高。

师:再观察冷藏室的照片,你们能得到什么信息?

生:靠门处显示红色,表明温度高;靠近后壁显示蓝绿色,表明温度低。

生:下方显示红色,上面为蓝色,说明越靠近冷冻室温度越低。

设计意图:让学生说明电冰箱的温度分布情况,课堂上教师采用手机热像仪拍照,给学生提供了一种新的视角。由于学生熟悉人体和常见物体温度,从而推断出人像照片显示的颜色与温度的关系,再对比电冰箱的红外照片,了解电冰箱的温度分布情况。

2.4 用电冰箱制作美食,感受创造美味的幸福

师:在了解了电冰箱内部的温度之后,老师买了豆腐和鲜奶,请你们说说应该放在哪里保存呢?

生:冷藏室。

师:如果我们把它们放入冷冻室,另一番滋味就会出来。同学们都提前制作了冻豆腐,并且将过程拍成了照片(图9)。

图9

师:从豆腐到冻豆腐,再从电冰箱里取出来,经历了哪些物态变化过程?

生:里面的水先凝固后熔化。

师:那豆腐中的小孔是怎么形成的?有谁查过资料吗?

生:当豆腐的温度降到0 ℃以下时,里面的水会凝固成冰,原来的小孔便被撑大了。等到冰熔化成水从豆腐里流出以后,就留下了很多的孔洞。

师:同学们有没有思考过,为什么要发明冻豆腐这种美食呢?

教师播放《舌尖上的中国:冻豆腐》视频,引入真实情境。视频解说:因为蜂窝状的豆腐,无数小孔能充分吸收鲜美的汤汁,饱胀丰满,一咬汤汁就会溢出来,比普通豆腐多了爆汤流汁的体验感。

设计意图:通过品尝美食和观看《舌尖上的中国:冻豆腐》,学生不仅体验了中华美食的博大精深,充分感受人类创造美味的幸福感,同时感悟到人类创造美食的过程中蕴藏着物理知识。

师:那鲜奶你们一般放在哪里?

生:冷藏室。

师:如果我们把它放在冷冻室,再加上鸡蛋、白糖等食材,就可以做成冰淇淋。有位同学将他制作过程用视频记录了下来(图10),想和大家分享。

图10

设计意图:自制冻豆腐和冰淇淋,不仅仅是发现其中的凝固和熔化两种物态变化,更是让学生在假期中积极参与厨房劳动,培养学生的劳动意识。

2.5 设计简易“移动冰箱”,体会创造美味的技术进步

师:其实对美味的追求自古有之,苏东坡在岭南做官时就写下“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人”,可是长安的百姓就没这么幸运了,于是又有了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的诗句。电冰箱可以保存美味,还可以创造美味,如果我们想把美味分送到各个地方,这台冰箱能做到吗?

生:不能,不好运输。

师:如果我们想把大闸蟹、雪月饼快递到家,请你设计一个可移动的简易冰箱。

活动5:设计可移动的简易冰箱

生1:我是依据冰熔化吸热的原理设计的,需要一个泡沫箱,在里面放上冰块,然后放进大闸蟹,盖上盖子密封好。

师:为什么外面要用泡沫塑料?

生1:泡沫的隔热性能好。

师:你为什么选冰块作为降温物质呢?

生:大闸蟹的保存温度不能太低,不然会冻死。

生2:用干冰升华吸热的原理设计保存雪月饼的移动冰箱,外层包裹材料还是用泡沫箱,用干冰做降温物质,然后把雪月饼放在一个金属盒里,再把金属盒放入泡沫箱中。

师:为什么选用金属盒不用泡沫盒呢?

生:为了降低食品温度,里面的材料要导热性好。

师:你们很了不起!你们设计的移动冰箱与现代冷链技术有异曲同工之妙,我国冷链技术飞速发展,把美食送到了千家万户。

设计意图:电冰箱虽有诸多好处,却也存在不易运输的缺点,这就需要学生开动脑筋,运用“冰熔化吸热或干冰升华吸热,有制冷作用”的知识,设计可以移动的冰箱,服务于生活,同时了解现代冷链技术对提升人民生活品质的作用。

3 结语

夸美纽斯在《大教学论》中指出:学生的学习“不是为学校学习,而是为生活学习。”学习是为了更好的生活,中国美食文化源远流长,人们在对美味的追求中,发明了冰箱,创造了美食,获得了美好的生活体验。通过教学活动培养学生对事物、现象的观察、判断能力,综合运用知识的能力,同时也激发学生对美好生活的向往,关心人类的生存与发展,树立“技术造福人类”的人文价值观,[2]从而达成认知与情感态度价值观的整合、科学教育与人文教育的融合。