中医药治疗肠易激综合征知识图谱分析*

柳阳,许二平

河南中医药大学,河南 郑州 450046

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是多种因素共同作用引起脑-肠互动异常的一种慢性功能性肠病,以反复腹胀、腹痛、排便习惯和大便性状改变为主要临床特征。按照大便性状将IBS分为腹泻型肠易激综合征(irritable bowel syndrome with predominant diarrhea,IBS-D)、便秘型肠易激综合征(irritable bowel syndrome with predominant constipation,IBS-C)、混合型肠易激综合征(irritable bowel syndrome with mixed bowel habits,IBS-M)和未定型肠易激综合征(irritable bowel syndrome unclassified,IBS-U)4种类型[1-2]。根据IBS流行病学调查研究,IBS病者具有明显的人群和性别差异,欧洲以IBS-M型为主,我国以IBS-D型居多,世界范围内女性IBS患病率高于男性,且发病率呈逐年上升趋势[3-8]。目前,IBS病因和发病机制尚不明确,现代医学多使用止泻解痉药、导泻药、抗生素、抗抑郁药物等对症治疗,一定程度上可以缓解病情,改善症状,但存在长期服药依赖性、不良反应明显、远期疗效欠佳等问题,严重影响患者生活质量,加重心理、经济负担[9-10]。而中医药历经几千年临床发展,根据IBS证候辨证论治,多以经典方剂内服、针刺腧穴、推拿腹部、艾灸贴敷、穴位注射等方式,在治疗方面具有方法多样、疗效确切、安全性好且成本较低的独特优势。虽然中医药治疗IBS研究日益增多,但缺少一种科学方法对该领域的研究现状、热点、未来趋势进行深入探讨。为了更好地把握中医药治疗IBS的研究热点和趋势,笔者运用CiteSpace软件对中国知网和Web of Science中公开发表的中医药治疗IBS的中英文文献进行文献计量和可视化分析,并绘制知识图谱,以期为今后该领域的研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源中文数据来源于中国知网,以“TI=肠易激综合征AND SU=(中医药OR中医OR中药OR针灸OR艾灸)”为检索词进行高级检索,时间范围为2000年1月1日至2020年12月31日,共检索到2 237篇文献,通过阅读题目和摘要,纳入符合中医药治疗IBS主题的期刊文献,剔除会议论文、摘要、书目简介、广告、内容不完整等与主题无关文献53篇后,获得2 184篇中文文献。

英文数据来源于Web of Science,以“TS=(irritable bowel syndrome OR IBS) AND TS=(Chinese Traditional Medicine OR Traditional Chinese Medicine OR Chinese Medicine OR Chinese Herbal Drugs OR Chinese Drugs OR Acupuncture OR Moxibustion)”为检索词进行核心合集检索,时间范围为2000年1月1日至2020年12月31日,共检索到342篇文献,通过去重筛选、与主题无关文献142篇,选择语种为English,文献类型为article和review,获得200篇英文文献。

1.2 数据处理将所筛选中文文献以Refworks格式导出,英文文献以文本格式导出,均以“download_.txt”格式命名。将文献分别导入CiteSpace 5.7.R5进行数据格式转化、清洗、节点合并以及可视化分析。时间分区:2000-01至2020-12;时间切片:1年;主题词来源:默认软件设置;节点类型:作者、机构、国家、关键词;寻径选择:pathfinder、prunning sliced networks图谱修剪算法,其他参数选择默认设置。

2 结果

2.1 发文量分析对纳入研究的中医药治疗IBS中英文文献进行发文量分析。2000年1月至2020年12月,中医药治疗IBS的相关文献整体呈递增趋势。2000—2008年,中国知网关于中医药治疗IBS的研究仍属于起步阶段,年发文量不足百篇,主要以中医药临床观察为主;2009—2017年,总发文量得到快速增长,每年发文量均在100篇以上,在2017年达到高峰,发文量为182篇;2018—2020年,总发文量较之前稍有回落,但又迅速出现上升趋势,预测未来发文量仍将快速增加,见图1。

图1 中医药治疗IBS中、英文文献发文量年度分布

关于中医药治疗IBS的英文文献,在2008年以前,年度发文量均为个位数,表明IBS的中医药干预已经开始受到国外关注,但仍属于萌芽时期;2009—2016年,发文量处于波动期,年均发文量已突破10篇;2017—2020年,中医药治疗IBS的文献出现缓慢增长,发文量超过20篇。因此,近20年间,中医药治疗IBS的中、英文文献年度发文量趋势基本一致,且该领域的未来发文量将持续增加。

2.2 作者合作分析经共现分析统计,纳入研究的 2 184 篇中文文献涉及730位作者,其中发文量最高的为唐旭东,达到35篇;发文量为11~34篇的有14位作者;发文量为5~10篇的有52位作者。对纳入的2 184篇中文文献作者合作网络可视化分析,共获得730个节点,1 060条连线(图2)。图谱中每一个节点代表一位作者,节点间连线表明作者之间合作关系,连线越粗代表合作关系越强。由图2所知,中医药治疗IBS的研究主要有13个团队,其中唐旭东、谢建群、周福生、张声生、王凤云、汪红兵团队存在一定的联系。以唐旭东为代表的团队,研究内容是结合IBS临床特点进行中医辨证分型,从调理肝脾内容治疗IBS;以张声生、汪红兵等为代表的团队,研究内容主要为IBS的证候分布规律、演变、中医诊断标准等方-证研究;以王凤云为代表的团队,研究内容是中药复方探讨IBS-D的机制研究;以孙建华、叶柏为代表的团队,研究内容主要是调神健脾针刺法和信号通路探讨治疗IBS机制;石志敏、朱叶珊为代表的团队,研究内容为调肝理脾通腑法治疗IBS;魏玮为代表的团队,研究内容为温肾健脾法对治疗BS的临床疗效;杨倩为代表的团队,研究内容是麻枳降浊方治疗IBS-C;谢建群为代表的团队,主要研究内容为中医药治疗IBS免疫调节;吴皓萌等团队的主要研究内容为情志与肠易激综合征(IBS)证候、实验室指标间的关系;周福生等的研究内容主要是脏腑论治及心胃相关理论治疗IBS。

图2 中医药治疗IBS的中文作者合作网络图

纳入研究的200篇英文文献涉及431位作者,发文量10篇以上有2位作者,发文量3~9篇的有33位作者,剩下360位作者发文量在3篇以下。对纳入的200篇英文文献作者合作网络进行可视化分析,获得431个节点,1 131条连线(图3)。英文文献有关IBS的中医药研究以中国学者为主,其中以HUANGAN WU发文量最大,以HUANGAN WU、CHUNHUI BAO为代表的研究团队,研究方向与中文类似,仍有7名国外学者发文较多,说明IBS的中医药研究逐渐得到外国学者关注。

图3 中医药治疗IBS的英文作者合作网络图

2.3 机构合作分析2 184篇中文文献包含653个机构,发文量20篇及以上的机构有5家(表1),分别为南京中医药大学、广州中医药大学、北京中医药大学、中国中医科学院西苑医院、成都中医药大学;发文量在10~20篇的机构有18家;发文量在5~9篇的机构有26家,剩余604家机构发文量均在5篇以下。通过对中文文献发表机构可视化分析(图4),得到166个节点,115条连线,图谱密度为 0.008 4,表明研究IBS中医药治疗的机构有很多,机构间合作相对分散,联系不紧密。

图4 中医药治疗IBS的中文文献机构合作网络图

表1 中医药治疗IBS的中文文献发文量≥20篇的机构

纳入研究的200篇英文文献包含175家机构,发文量10篇及以上的机构有4家,分别是上海中医药大学、北京中医药大学、广州中医药大学、复旦大学,发文量6~9篇的机构有7家(表2),3~5篇的机构有19家,剩余机构发文量均在3篇以下。通过对英文文献发表机构可视化分析(图5),得到254个节点,365条连线,图谱密度为0.011 4,表明机构间合作相对密切。对发文机构国家进行定量和可视化分析,可知中国是中医药治疗IBS研究最多的国家,发文量121篇,美国60篇,英国18篇,澳大利亚7篇,韩国6篇,巴西、德国各4篇,加拿大3篇,马来西亚、奥地利各2篇。

表2 中医药治疗IBS的英文文献发文量>6篇的机构

图5 中医药治疗IBS的英文文献机构合作网络图

2.4 关键词分析对纳入的2 184篇中文文献关键词进行共现分析,合并同类项后(图6),得到206个节点,678条连线,关键词频次≥50次的有21个。结合关键词分析可知,高频关键词主要与中医药治疗有关,如“中医药治疗”“中西医结合”“中药治疗”“针灸”等,中医药在治疗IBS研究中注重 “肝脾”之间的关系,遵循辨证论治。中心性是衡量节点在网络信息交流中重要性的指标,一般认为中介中心性≥0.1为有意义。本研究获得高中心性关键词11个(表3),表明IBS-D和IBS-C是该领域关注的重点,肝郁脾虚证为主要证型,研究方法多为中医药治疗,并注重患者生活质量的改善。

表3 中医药治疗IBS的中文文献中频次≥50次的关键词

图6 中医药治疗IBS的中文文献关键词共线网络图

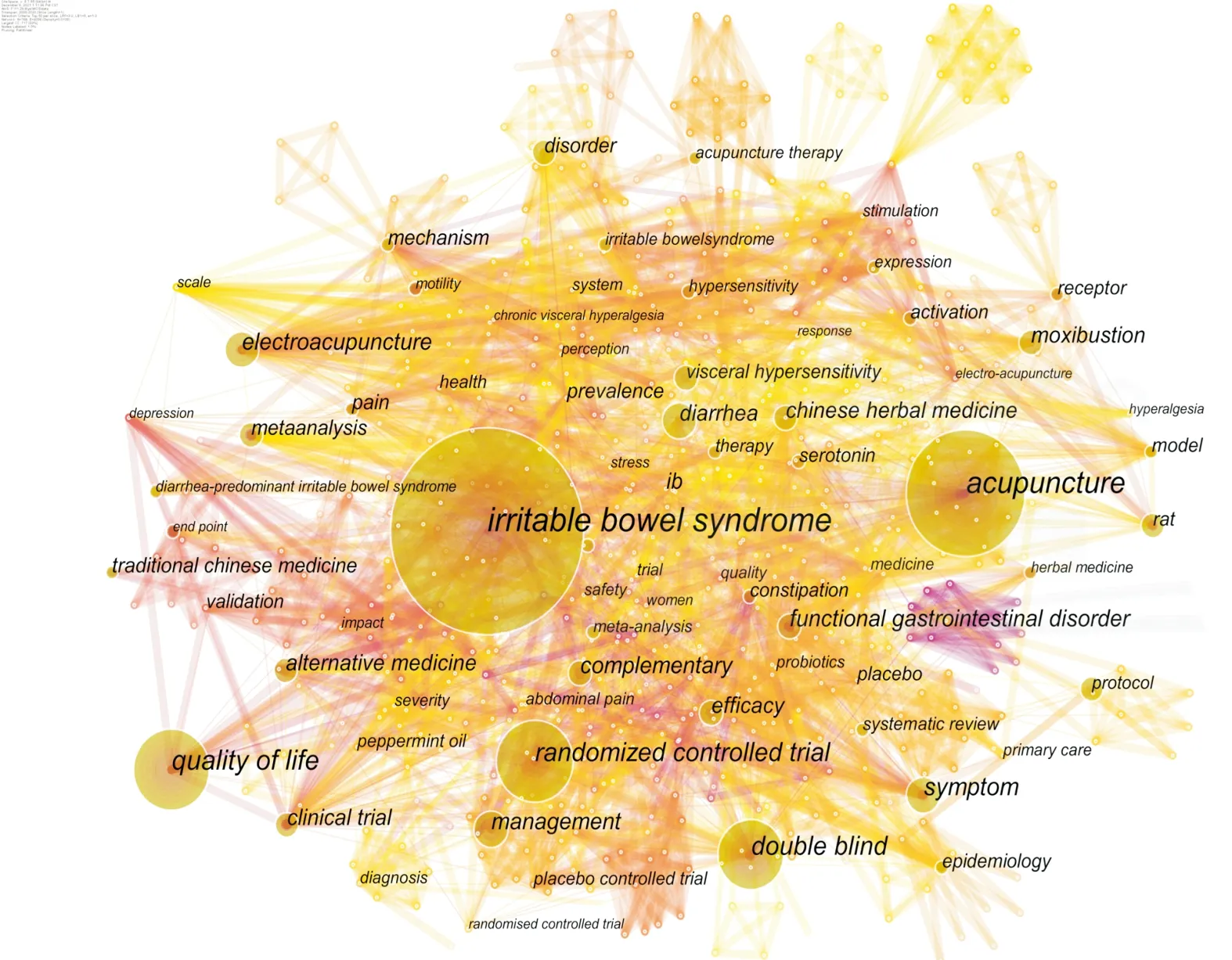

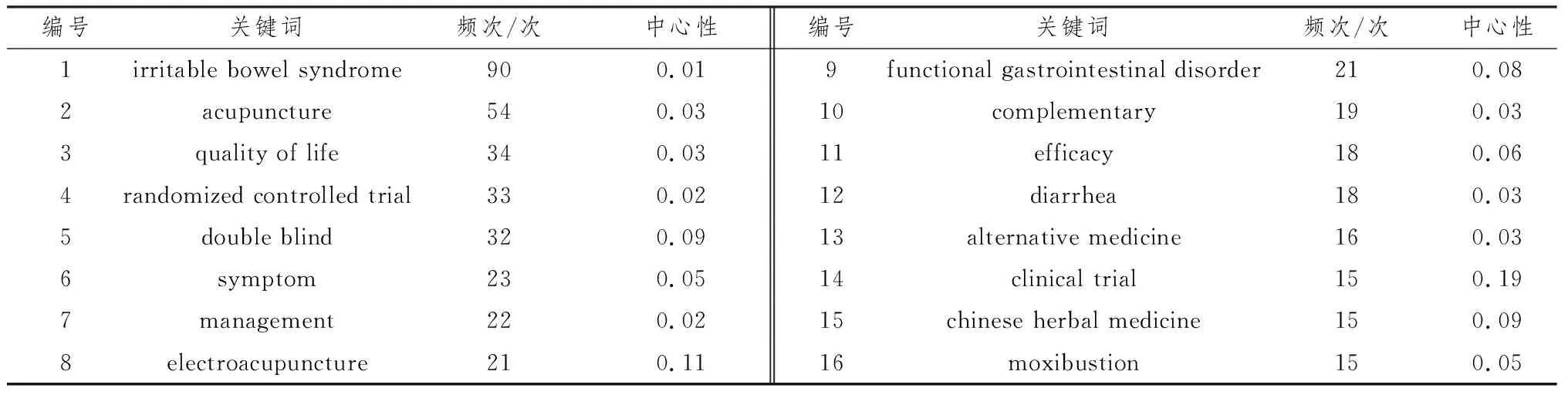

对纳入200篇英文文献关键词进行共现分析,合并同类项后(图7),得到768个节点,4 096条连线,关键词频次≥15次的有17个(表4)。结合关键词分析可知,英文文献研究热点主要集中在“针刺”“随机对照试验”“生活质量”“机制”等方面,整体和中文一致,但更多集中在机制方面和临床试验研究。

图7 中医药治疗IBS的英文文献关键词共线网络图

表4 中医药治疗IBS的英文文献中频次≥15次的关键词

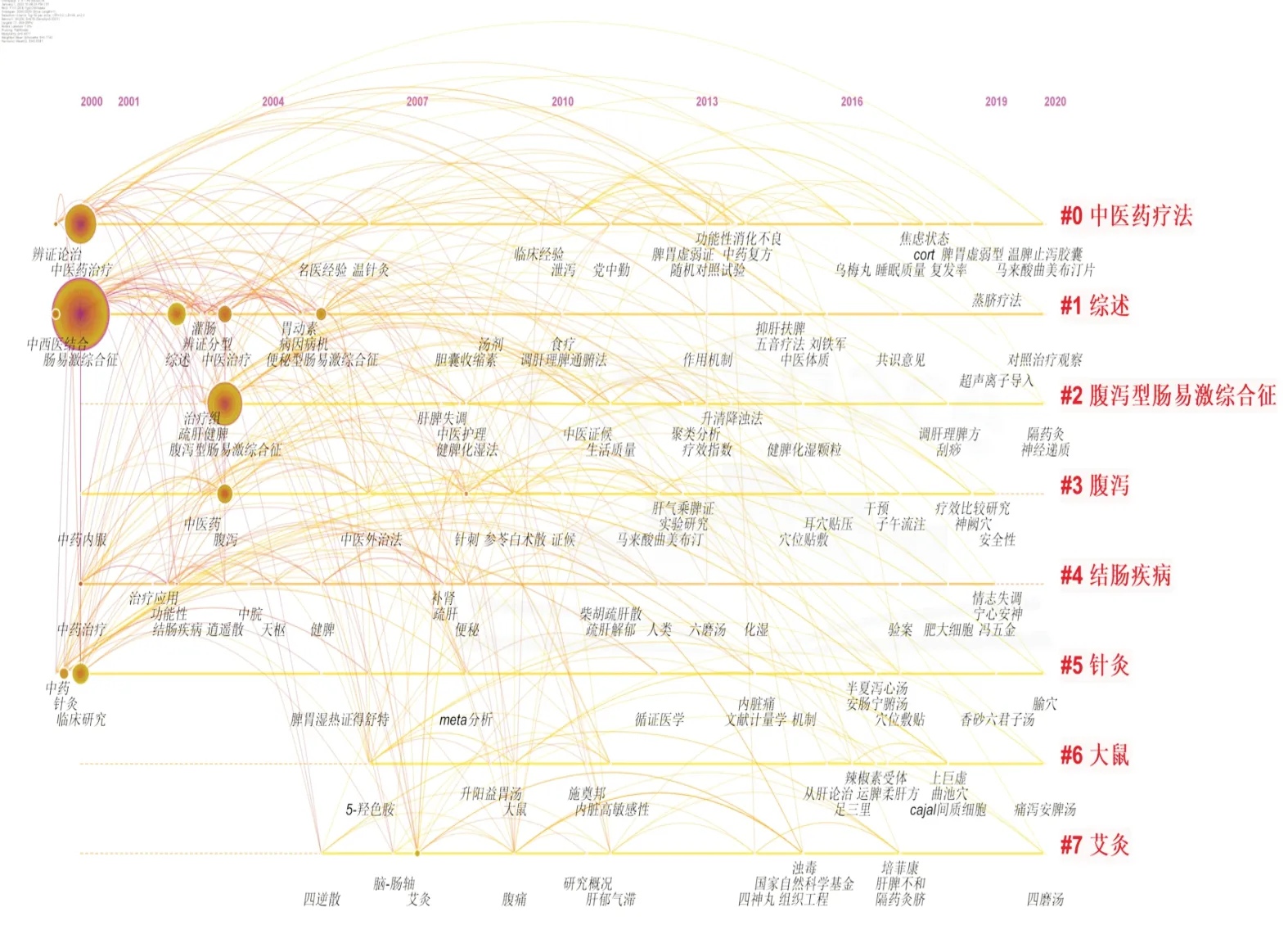

2.5 关键词聚类关键词聚类是通过对包含多项指标的数据变量按照一定的信息程度进行分类,通过归类产生聚类标签,从而揭示该领域所蕴含的潜在信息。在关键词共现网络图基础上,使用LLR算法提取关键词标签,对关键词进行聚类分析,中文文献共获得10个聚类标签(表5),且Q值为0.407 7(>0.3),S值为0.774 2(>0.5),表明聚类结构十分显著,结果令人信服。根据聚类标签,聚类#2、聚类#3、聚类#4、聚类#7侧重于IBS的中医药治疗方法的研究;聚类#1主要为名老中医治疗IBS的经验研究;聚类#5主要集中在中医药治疗IBS临床疗效研究;聚类#6、聚类#8主要为中医药治疗IBS的实验机制研究;聚类#9可归为中医药治疗IBS伴随症状的研究。

表5 中医药治疗IBS的中文文献关键词聚类明细表

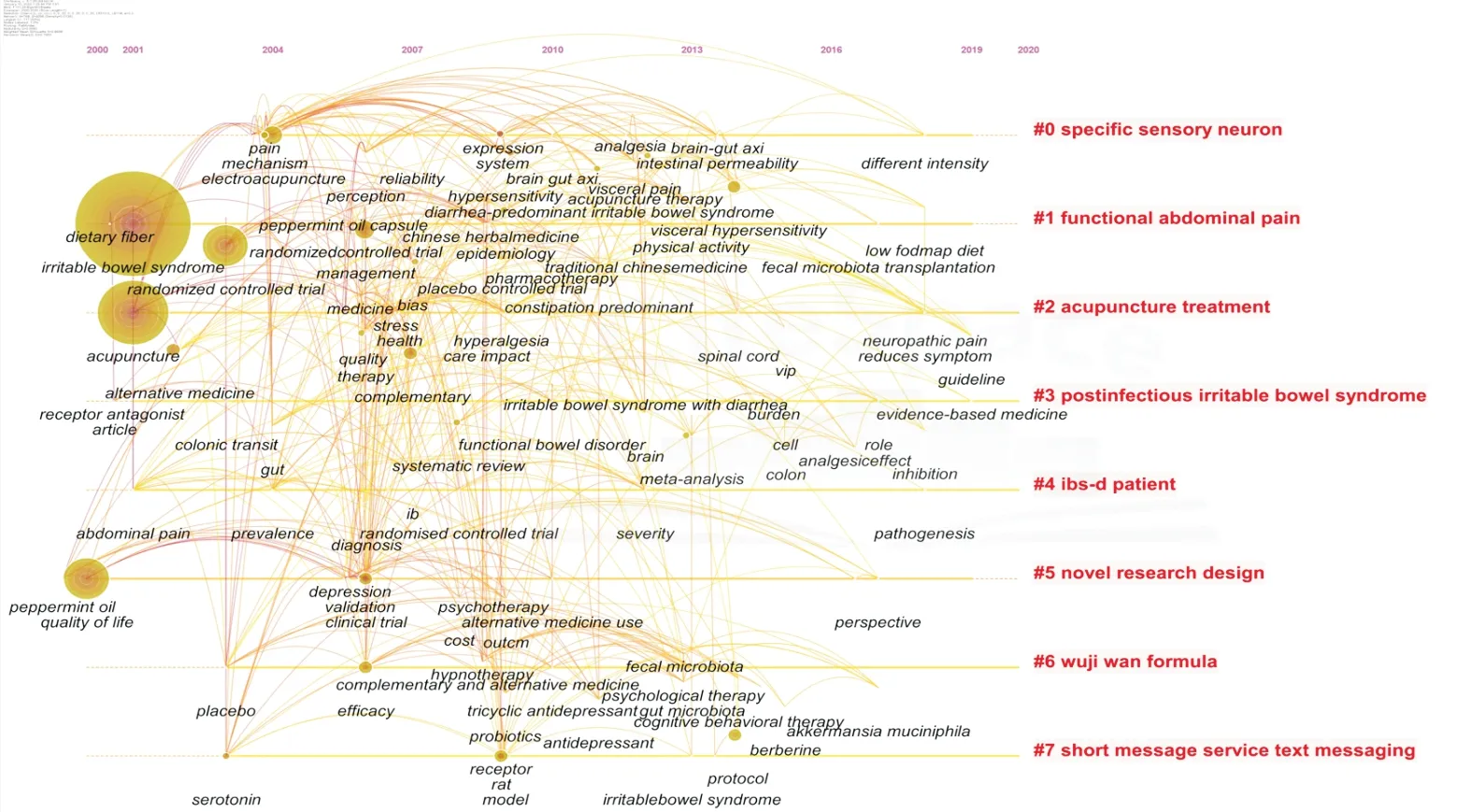

英文文献共获得14个聚类标签(表6),Q值为0.658 2(>0.3),S值为0.869 8(>0.5),提示聚类合理有效。根据聚类标签(表6),聚类#0、聚类#7、聚类#8、聚类#10主要关注于中医药治疗IBS现代作用机制的研究;聚类#1、聚类#5、聚类#6、聚类#13侧重于临床随机对照研究以及补充替代疗法等相关研究;聚类#2、聚类#12主要集中为针灸治疗IBS的研究;聚类#3、聚类#4、聚类#9主要是中医药干预IBS的研究;聚类#8可归为中药药理学的研究。

表6 中医药治疗IBS的英文文献关键词聚类明细表

2.6 关键词突现关键词突现是指在某一时间段该领域关键词频次出现较大变化,分析此时间段关注度较高的词频,可判断研究热点、预测前沿主题。将中医药治疗IBS的中文文献关键词进行突现分析,可以看到 “中医药治疗”和“结肠疾病”关注度最高,这正与本文研究主题相符。早期对IBS的研究主要在“病因病机”“中医证候”“辨证论治”“灌肠”等方面。近5年,“穴位贴敷”“脑肠轴”“肠道菌群”“针灸”成为新的研究热点(图8),可见中医药在治疗IBS研究方面逐渐细化、更加具体。英文文献突现词分析结果显示,内脏高敏性、针灸、中草药机制(图9)将成为今后研究热点。

图8 中医药治疗IBS的中文文献关键词突现分析

图9 中医药治疗IBS的英文文献关键词突现分析

2.7 关键词聚类前沿演化的Timeline图谱对中医药治疗IBS的中英文文献时间线图谱进行分析(图10、图11),发现中医药治疗IBS发展可分为以下3个阶段:2000—2005年为第1阶段,该阶段多为临床治疗研究,多集中在中医对IBS的病因病机认识和辨证分型方面;2006—2016年为第2阶段,该阶段多为中医药治疗IBS的实验研究,主要是对中医药治疗IBS的理论、机制进行探讨,以期提高临床疗效和患者生活质量;2017—2020年为第3阶段,该阶段多为方法研究和创新,将艾灸、针刺和现代科技手段相结合,不断创新中医药治疗IBS的应用方法。中医药治疗IBS的发展阶段与突现词结果基本吻合。对时间线图谱进行横向分析,发现中医药治疗IBS研究的英文文献侧重于深层次机制探索,中文文献更加侧重于治疗方法的转变,即越来越重视中医药外治法的应用。

图10 中医药治疗IBS的中文文献关键词Timeline图谱

图11 中医药治疗IBS的英文文献关键词Timeline图谱

3 讨论

从发文趋势可见,中医药治疗IBS研究中外文文献发文数量整体呈上升趋势,2009—2017年IBS的中医药研究有一个较大的飞跃,这可能与现代生物机制发展深入研究有关[11-12],也与我国重视中医药,积极开展中医药研究有关[13]。

从作者合作网络分析可知,当前已形成以唐旭东、HUANGAN WU为核心的团队,团队内合作紧密,而不同研究团队之间合作分散,整体上呈现大分散小集中态势,可能与团队研究方向不同有关。发文机构分析可知,发文量排名靠前的为南京中医药大学、上海中医药大学、北京中医药大学和广州中医药大学,呈现以中医院校及其附属单位为主要研究力量,同地区机构合作研究为主,跨地区机构合作关系少,各机构、人才之间应加强合作交流。

从关键词共现分析发现,研究热点主要集中在临床研究、实验研究、针灸、中医、中药等方面;聚类分析显示,中医药疗法、实验机制、临床疗效、针灸等方面是主要研究领域;对关键词突现和时间图谱进行分析,可知研究热点随时间变化进一步显示该领域的发展现状和趋势,从而对研究热点做出预测。目前,中医药治疗IBS的研究在中医药疗法、作用机制、临床证型等方面均开展了研究。

根据IBS临床症状特点,可将其归属于中医“腹痛”“泄泻”“脾约”等范畴,多与肝、脾、肾等脏腑失调有关。肝郁脾虚是IBS发病的重要病机,脾肾阳虚是该病迁延难愈的关键因素[1]。根据患者临床症状特点,中医药治疗IBS可通过辨证论治,内外兼施而获得良好的疗效。2000—2010年突现词为中医药治疗、中药治疗、结肠疾病、肠易激综合征、病因病机、辨证论治,主要研究中医药对结肠系疾病IBS的治疗作用,临床上多运用痛泻要方、参苓白术散、四逆散、四君子汤等方[14-17]治疗IBS-D,与单用西药相比,可明显缓解患者腹痛、腹泻、倦怠乏力等症状,提高患者生活质量;2007—2016年突现词主要为胃肠激素、灌肠、脑肠肽、肠道菌群,探讨中药复方或者中药有效成分对胃肠道的影响。李琴等[18]使用中药保留灌肠治疗湿热夹瘀型IBS-D,卢璐使用疏肝饮治疗肝郁脾虚型IBS[19],结果显示,治疗后患者胃肠道症状得到改善,血清炎性因子降低,免疫功能得到提高。2015—2019年研究热点为穴位贴敷、针刺、电针、艾灸等中医外治法对IBS作用机制探讨,“外治之理即内治之理”,中医外治法对IBS的治疗蕴含辨证论治的理念,专家诊疗共识[1]根据患者体质虚实,对症提出相应方案,如针灸实证宜泻,虚证宜补,寒证加灸;穴位贴敷虚性体质加健脾补气药,实性体质加清热泻下药。临床中根据患者病情采用多种方法相互配合,如以增液汤配合艾灸治疗IBS-C在临床疗效、症状积分、血清免疫球蛋白指标等方面均显著优于西药对照组,且不良反应发生率较低[20]。侍昊等[21]运用毫火针和穴位贴敷治疗脾虚湿盛型IBS-D,结果显示,治疗组临床症状评分低于治疗前,生活质量明显提高。中医药治疗IBS的研究热点经历了中医内治法到灌肠、针刺、电针、穴位贴敷等中医外治法的演变,为临床IBS的治疗提供了更多选择。

在作用机制方面,2001—2010年对中医药治疗IBS的关键词有中药治疗、胃肠激素、灌肠、针灸疗法,主要观察胃肠激素的变化。2015—2018年关键词有脑肠肽、肠道菌群,研究转变为中医药干预5-羟色胺来平衡患者肠道菌群,下调血浆和结肠组织血管活性肠肽、降钙素基因相关肽水平等来调节脑肠轴,减轻炎症程度[22-24]。2016—2019年关键词有内脏高敏性、针灸、中草药,针刺可以调节IBS胃肠道动力、抑制内脏高敏感性、调整结肠肥大细胞状态、刺激5-羟色胺的分泌,从而起到治疗IBS的作用,单味或复方中药通过调控IBS相关信号通路、干预免疫、炎症系统相关的蛋白或调节肠道菌群的途径,以达到治疗IBS的作用。中医药治疗IBS的研究方法从临床试验转为动物实验、细胞实验,相关性研究深入到分子机制的探讨,研究层次更加深入。

在临床证型方面,2000—2010年突现词为中医药治疗、中药疗法、肠易激综合征、结肠疾病,主要针对结肠系疾病IBS开展中医药治疗;2014—2020年突现词为腹泻、肝郁脾虚、脾肾阳虚,表明IBS发生的原因在于肝、脾、肾失调,由此出现了腹泻症状,调和肝、脾、肾三者关系是其治疗大法。根据突现词时间差可知,肝郁脾虚证、脾肾阳虚证是中医药治疗IBS的主要证型,抑肝扶脾、温肾健脾是IBS的主要治法,IBS-C是目前研究的热点。

4 结语

采用CiteSpace软件对中国知网和Web of Science数据库有关中医药治疗IBS文献的发文量、作者、机构、关键词等方面进行可视化分析,旨在探讨中医药治疗IBS的研究内容、研究热点以及发展趋势,为该领域的深入研究提供参考。研究结果显示,中医药治疗IBS的研究热点随时间发展不断变化,主要体现在中医药疗法、作用机制、临床证型等方面,以IBS的中医药外治法及分子机制研究为热点趋势。