滨江半岛山地城市规划路网方案

鲍燕妮

[同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市200092]

0 引 言

山水环境是山地城市重要的构成要素,特殊的山水环境形成特殊的城市结构。重庆市因长江、嘉陵江的分割,最初城市选址在两江交汇处,由江北嘴向渝中半岛发展,然后向西扩张,再向南、向北发展,城市轮廓呈非定向性演变,由最初的“一江两岸,南城北府”,发展到“多中心组团式”空间结构。两江半岛作为城市中心发源地,一直保持着城市中心的地位,后来,江北、南岸、沙坪坝、九龙坡等区县也在不断集成发展,其中渝中半岛的城市中心特征最具有传承性[1]。众多学者针对渝中半岛展开了研究,包括城市形态演变[2]、土地利用优化[3]以及山地城市步行空间[4]设计等内容。本文选取位于长江沿岸的重庆市九龙坡区的九龙半岛进行研究。九龙半岛目前处于改造规划期,本文结合其现状地形地貌、水文特征,以及区域整体规划打造目标,进行特色交通及路网规划方案研究,总结山城半岛路网特征及规划对策,为类似半岛地块规划设计者提供参考。

1 九龙半岛现状解析

1.1 九龙半岛区域特征

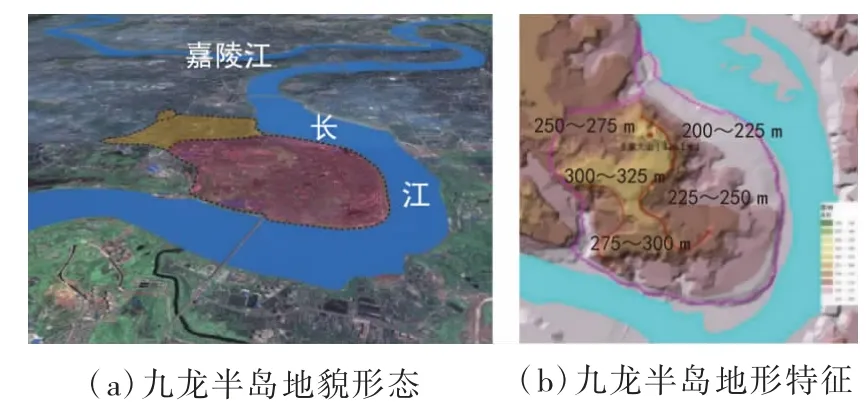

九龙半岛位于重庆市九龙坡区内,拥有重庆市主城稀有的三面环江的优势资源,片区历史文化积淀深厚,现状用地包括工业、居住、仓储、教育、科研及交通设施用地,用地之间交叉复杂,总人口约6 万人。区域呈现山城特征,地形坡度大,片区里最大高差约150 m,整体地形可以划分为三级台地,标高分别为275~325 m,225~250 m,200~225 m,同时,区域也呈现半岛特征,三面环水,拥有6 km 的江岸线,自然景观优美。九龙半岛区域综合具备山地城市及半岛区域特征,地形复杂程度高,规划路网难度较大(见图1)。

图1 九龙半岛现状地形地貌

1.2 九龙半岛现状交通

九龙半岛位于重庆市主城区南部,交通区位距离机场27.5 km,距离重庆北站13.5 km,距离重庆西站10 km。九龙半岛属于凸岸滨水半岛,现状交通复杂,越江通道资源紧张。邻近的越江通道为北侧的鹅公岩大桥和南侧的李家沱大桥。现状沿江岸线敷设有成渝铁路,现状环岛龙吟路为主要对外通道,现状交通及路网主要问题如下:

(1)公共交通支撑不足,轨道交通缺乏。轨道交通2 号线距离区域中心3 km,对区域的服务功能较弱,缺乏多种形式的公共交通服务方式。

(2)现状道路对外通道不足,区域邻近的越江通道交通拥堵。北侧鹅公岩大桥严重拥堵,饱和度已达到1.16;区域对外交通主干道仅有龙吟路(李家沱大桥),而李家沱大桥已趋于饱和,饱和度达到0.77。

(3)区域内需要重点处理滨水开发、景观与滨水交通的关系。现状铁路及场站设施占地较大,如何处理铁路与滨江区域关系,以及与道路系统关系是规划重点。

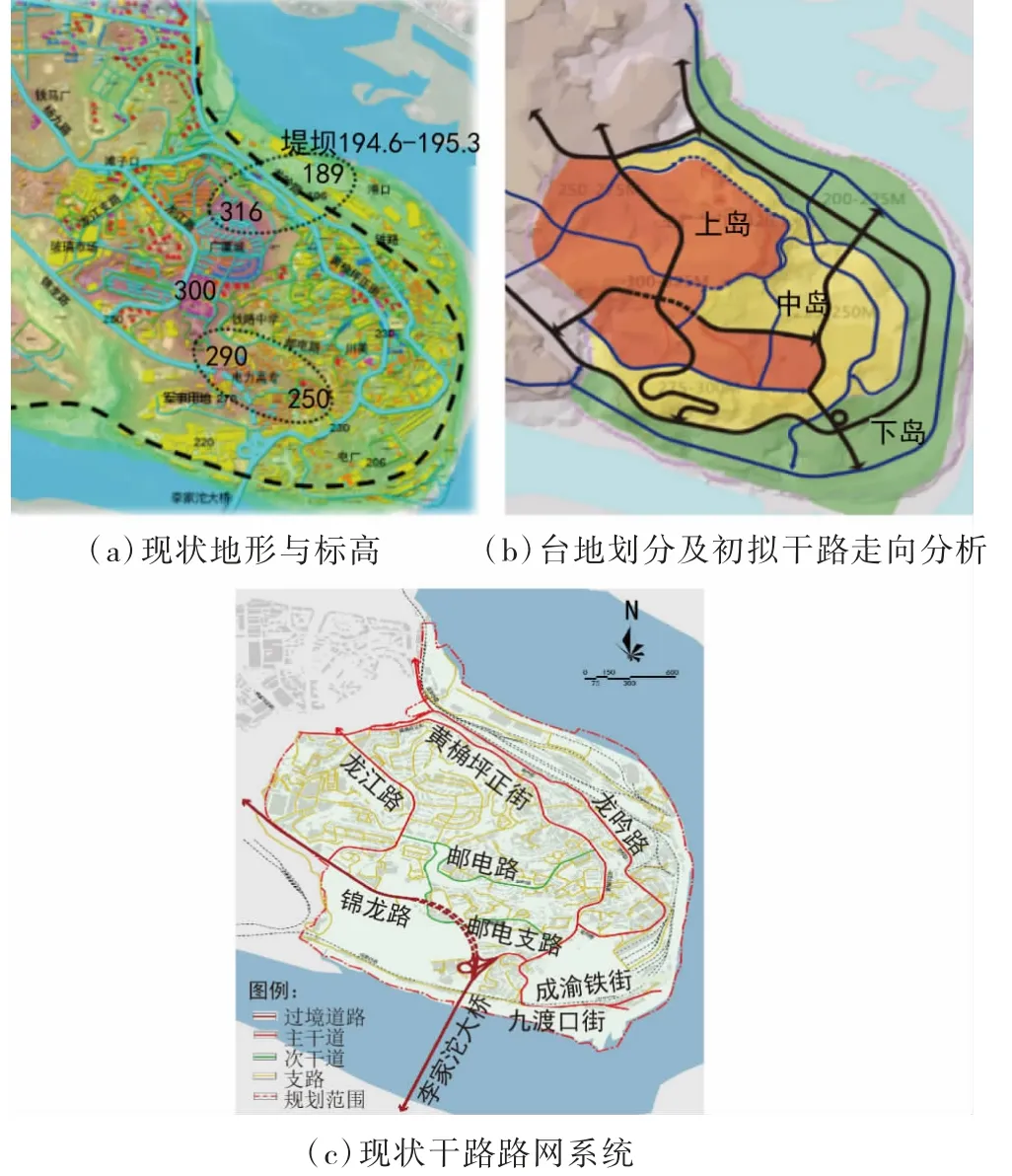

(4)内部路网不成体系。杨九路、黄桷坪正街、龙吟路、李家沱大桥及引道、锦龙路,以及内部龙江路、邮电路是半岛地区内外联系的几条主要通道,但半岛区域内现状道路等级均偏低,规模不足,贯通性较差。

图2 为九龙半岛现状交通及路网系统。

图2 九龙半岛现状交通及路网系统

2 九龙半岛路网规划策略

2.1 半岛规划理念及交通发展策略

九龙半岛约5.5 km2,结合相关研究,借鉴生态和谐的山地城市空间格局规划四位一体理论,其中包括适应自然环境的客观规划维度,适应人工环境的客观适应规划维度,基于社会性引导的主观协调规划维度,基于文化性引导的主观协调规划维度[5],对九龙半岛自然环境、人工环境特点进行分析:拥有大高差的山地滨江地貌;存在分布密集的滨江产业、铁路场站、校区、住宅等人工环境;片区历史文化积淀、艺术文化底蕴深厚;重庆市对九龙半岛的城市功能改造目标定位较高。

结合城市空间布局,提出规划理念如下:以文化、休闲、商务、商业、居住五大功能为核心,搭建主次有序、特色鲜明、先进现代的九龙半岛城市功能体系。九龙半岛未来要打造成为以文化艺术为主导的高品质开发地区,形成“一核、四轴、九区”功能区布局。

基于总体规划理念,交通总体发展策略为:构建绿色、智慧、高品质、有特色的山地半岛交通体系。

具体分解为以下几点:

(1)构筑绿色智慧模式。突出公共交通的主导地位,优化步行与公交系统的衔接,构筑轨道+ 公交+步行的绿色智慧互联的交通模式。

(2)打造立体交通网络。结合半岛地形,打造地上、地面、地下立体互补的交通网络。

(3)构建特色交通体系。结合区域特点,打造空中缆车、地面火车、水面游船特色交通。

2.2 路网构建原则

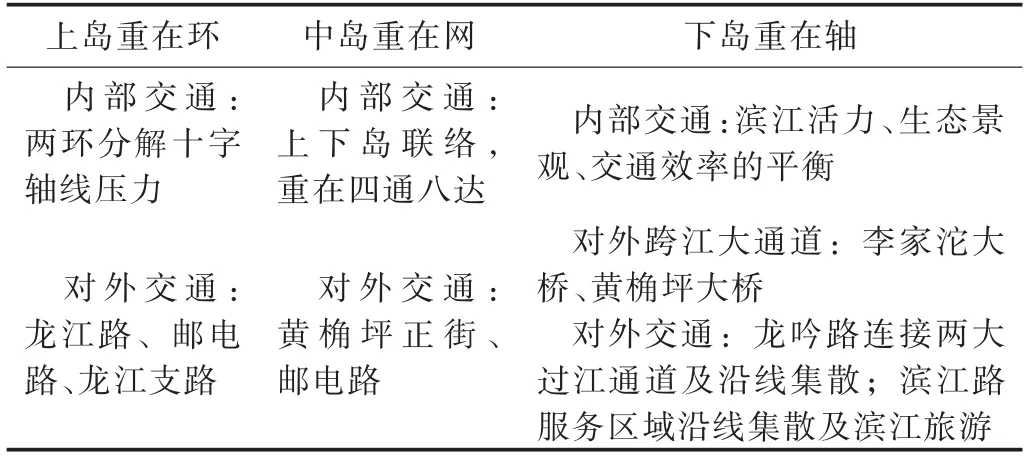

结合山城地形地貌特征分析,提出九龙半岛可按高差划分为上、中、下三岛进行规划路网构架。三岛即为三级台地,标高分别为275~325 m,225~250 m,200~225 m,最大高差约150 m。各岛现状均有较为独立的对外通道,但道路等级都较低,跨岛交通不便,通道受限,功能相对割裂,联系相对较弱。结合现状区域开发强度和规划建筑保留情况分析:上岛开发强度较大,以高层居住小区为主,保留高层建筑较多;中岛主要分布学校教育及医疗用地,重点是保留校区资源;下岛为滨江区域,主要分布工业、铁路建设用地,有部分保留建筑。综合分析,确定九龙半岛路网构建基本原则为:

(1)体现自然生态化——适应山地丘陵水域地貌特征及景观生态需求

a.结合地形特征,建立上岛、中岛、下岛既独立又互联的交通体系;

b.结合山、水、城特色,道路网体现滨江文化旅游景观特色;

c.随地貌特征拟合道路线形,反复调整、完善设计,落实可实施性。

(2)体现城市功能性——满足城市土地开发及道路通行功能需求

a.遵循市域大路网结构,过境交通与地方交通尽可能进行分离;

b.对外通道及内外交通转换节点合理布置,减少对环境影响;

c.满足交通流量需求目标,达到规划合理的路网密度;

d.以交通发展策略为指导,公共交通及慢行空间优先;

e.结合现状道路及保留建筑,遵循“最大利用,最小破坏”原则。

2.3 路网布局策略分析

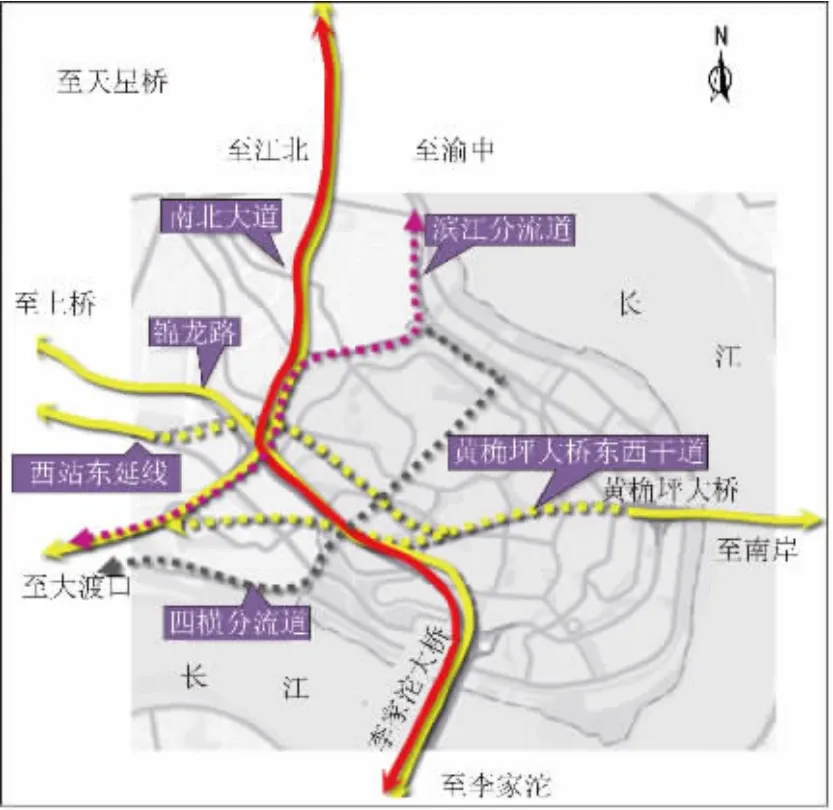

九龙半岛对外交通系统必须符合重庆市及九龙坡区域大路网规划。根据市干线路网规划,九龙半岛区域形成五大对外通道,其中包括4 条主干道和1条快速路。4 条主干道:一是黄桷坪大桥东西干道,通过双层越江系统,下穿半岛片区,形成东西向过境通道;二是李家沱大桥连接锦龙路往高铁西站形成东西向联系通道;三是南北大道地面主干道系统,形成外围南北向过境通道;四是滨江分流道为南北向主干路,分流滨江过境交通。一条快速路:即四纵线南北干道,是主城区中部南北贯通的快速通道,是杨家坪、九龙半岛等片区对外至李家沱、内环快速方向快速衔接的重要通道。

九龙半岛对外衔接有五大通道支撑,岛内布设两大跨江通道,其对外衔接通道数量及通行能力均能够满足区域转型发展需求,该骨架路网框架基本已确定(见图3)。

图3 九龙半岛对外交通干线路网示意图

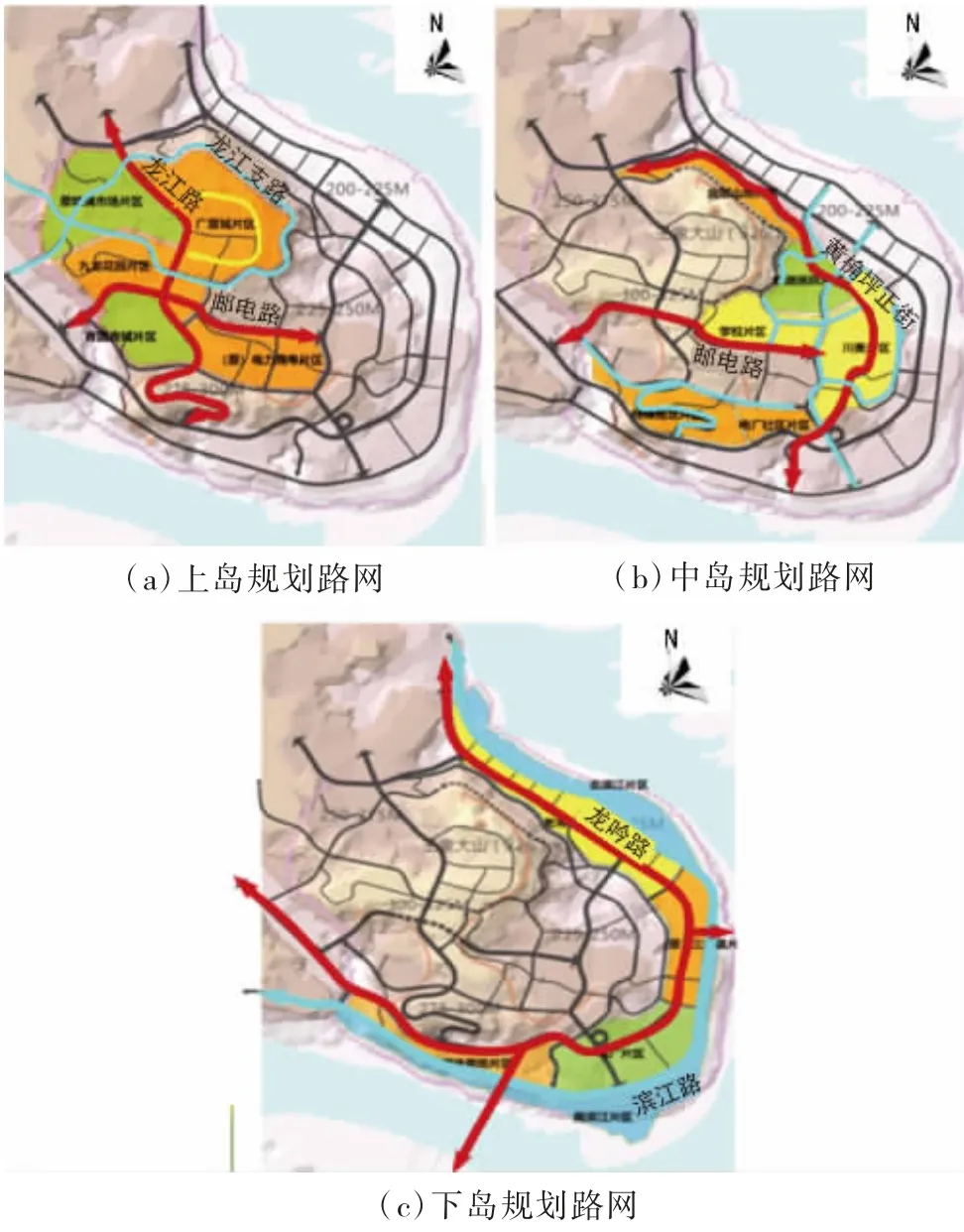

结合半岛路网构建原则及干线布局,将半岛内路网布局策略确定为“三岛内部交通网络+ 各岛对外联络线+跨岛联络线+垂直慢行线”综合网络格局,与对外通道干线形成完整路网格局(见表1、图4)。

表1 上、中、下三岛交通系统构架

图4 上、中、下三岛规划路网布局示意图

3 九龙半岛路网规划方案

3.1 交通需求初步分析

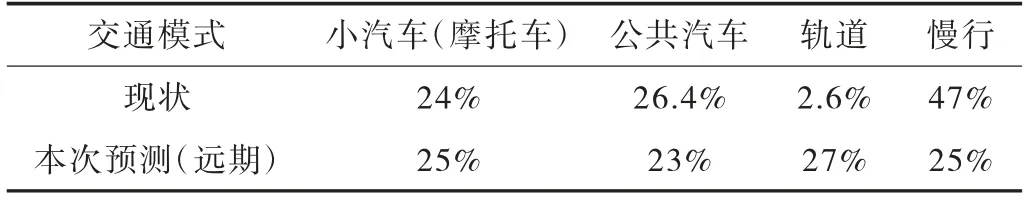

根据重庆市现状居民出行调查,九龙坡区各种方式出行比例为:小汽车占15.8%,公共汽车占26.4%,轨道占2.6%,步行占47%,其他占8.2%[6]。由于现状九龙半岛路网不贯通,无轨道交通,故民众出行较为不便利。

考虑九龙半岛区域的发展较九龙坡区超前,且岛内吸引交通量大部分来自外围区域,故岛内未来小汽车比例将大幅提高,且随着轨道交通的建设,公共交通出行比例也将提高(见表2)。

表2 交通出行结构比例表

交通分布分析对象分为对外、内部两部分:九龙半岛内部出行比例约占36.5%;对外出行以西北方向的大场石、沙坪坝方向为主,其次是李家沱、南坪、大渡口方向。总规划人口10.7 万,预测总岗位7.46 万。路网建模初步预测区域早高峰交通出行量约11.59 万人次/h,其中产生量约2.54 万人次/h,吸引量约9.05 万人次/h。

3.2 路网规划方案

基于路网规划原则及布局策略,形成了上、中、下岛规划路网构架,最终结合地形地貌进行多次规划路线细部布线。主要布线难点:一是三岛联络线高差大,布线较困难,道路纵坡难以满足;二是需要预留岛内重要建筑和保留区域用地,道路用地红线紧张;三是下岛道路系统与铁路用地之间关系冲突,需要多次对接;四是立交节点方案复杂,需要多次优化。经多次优化调整路线布局及走向,初步形成九龙半岛路网结构。

九龙半岛主干路系统形成“一横+ 两纵+ 一环”,其中:“一横”为邮电路;“两纵”为龙江路、纵三路;“一环”为龙吟路。全岛设置两处越江通道,设置两处互通立交,与岛内主干路龙吟路对接。龙吟路、龙江路为半岛内主要过境通道。规划道路总长度约53.6 km,路网密度达到9.23 km/km2(见表3),满足规划目标大于8 km/km2的要求。同时,结合滨江山城特色,打造山城特色步道、市政人行步道、公园步道及滨江慢步道、滨江自行车道,以形成九龙区域完整的慢行系统。图5 为九龙半岛现状及规划路网图。

表3 路网密度统计表

图5 九龙半岛现状及规划路网图

4 山地半岛城市路网特征分析

九龙半岛路网为典型的山地半岛城市路网,基于规划路网的构建过程,可进一步总结分析山地半岛城市路网的特征。

4.1 山地城市路网特征

我国山地面积约占国土总面积的2/3,山地城镇面积约占全国城镇总面积的一半,大部分分布在西部地区[7]。道路交通系统是城市发展的基本要素,交通系统的可达性和通行效率影响到地块开发强度和发展效益。山地城市主要特点是区域地坪高差大、斜坡多,可利用土地分散,故其路网结构较平原城市有较大差异。平原城市一般采用方格网、环射式等规则路网,但山区城市则会呈现自由式、不规则的路网结构。因此,山地城市路网规划主要体现以下几个特征:

(1)需要系统性地结合地形地貌起伏走势,顺应山势走向进行选线布局,为克服高差,道路要曲折盘旋绕行。

(2)地质环境较复杂,需要注重山体防洪防滑抗灾系统设计,结合地质状况控制路线布设位置。

(3)往往具有特殊山水环境,需要重视山体自然生态环境的保护。

(4)山地城市建设用地布局较分散且宝贵,路线布设充分考虑土地资源节约与整合。

(5)路线设计系统较复杂,常需要采用立体交通方式进行布局规划,投资较高。

4.2 半岛区域路网特征

半岛区域独有的特征是外围滨水、内接陆地,具有特定的岛屿交通特征,同时也具有普通城市交通特性。随着近年来城市范围内滨水传统产业的逐步转型,半岛滨水岸线及传统产业已逐步开始进行改造、转移及转型,以恢复生态岸线,重筑自然美景,打造旅游胜地或民众休闲滨水场所,进一步增加了滨水旅游或服务交通吸引量。

总结半岛区域路网规划,基本会呈现以下特征:

(1)半岛区域拥有水运交通方式,交通方式比一般陆地城市更丰富,路网规划需要综合考虑不同交通方式(水路联运、水铁联运、水水中转)的联动需求。

(2)滨水区域旅游或休闲产业吸引交通量较大,旅游交通的特点是具有区域性及季节不均衡性[8],区域性体现特定的客源地与目的地,不均衡性体现随着季节的变化客流的不均衡。这就需要提供多种灵活交通方式,以满足客流的交通可达及快速疏散。

(3)半岛区域一般需要设置跨(下穿)江(湖、海)大桥(或隧道),以满足对外及大区域过境交通沟通需求。越江通道往往不可避免在半岛内设置大型立交,容易对区域用地和环境产生较严重影响,并且会引入过境交通,增加了对半岛交通的压力。

(4)基于城市一般沿江滨水逐步建设发展的特点,滨水区域一般都敷设有交通干线通道,虽然可满足对外交通的快速衔接,但容易导致两侧地块割裂,对滨水景观及地块开发均产生不利影响。

(5)必须重视滨水慢行空间,以及静态交通设施的预留和打造,设置的交通系统及设施风格应与滨水景观特点相匹配[9]。

5 结 语

山岭地区路网规划与平原微丘区路网规划有较大区别,滨水地区又有其独特交通特征。基于规划方法复杂和特殊性条件,本文先对具备山城特点及滨江特色的重庆市九龙半岛路网规划进行了介绍,针对性地总结了九龙半岛规划路网的理念、原则、策略和初步方案,体现了满足自然生态化、城市功能性设计原则,提出基于自然地形地貌将一岛分解为上、中、下三岛组合设计的方法,考虑规划目标、现状路网、限制条件等综合因素,形成“内部交通网络+ 各岛对外联络线+ 跨岛联络线+ 垂直慢行线”的综合布局策略。然后对山地城市和半岛城市的区域及交通特征进行分析总结,山地半岛区域同时具有山地城市与滨水半岛独有环境特征,规划应系统性考虑满足山地城市与滨水半岛交通特征需求,主要考虑因素包括大高差地形、与现状路网系统的结合、对滨江旅游交通的满足、水运交通系统的衔接、自然生态环境的保护和利用等,系统性地总结了滨江半岛山地城市路网特征,为城市设计师进行山地及滨水区域路网规划提供思路与借鉴。