经皮穴位电刺激联合镜像疗法用于亚急性期脑卒中偏瘫的价值

路 颖

(浦口区中医院康复科,江苏南京 211899)

脑卒中是具有高致残率、高致死率的脑血管疾病。近年来研究显示,脑卒中呈年轻化趋势[1],给患者家庭和社会造成沉重负担。亚急性期脑卒中患者多遗留肢体和认知功能障碍等并发症,严重影响患者生活质量[2]。镜像疗法即镜像视觉反馈疗法,利用视觉反馈机制,激活神经传导通路,促进肢体功能恢复。姚淑珍等[3]报道显示,镜像疗法用于亚急性期脑卒中,可显著改善患者生活质量。另外,经皮穴位电刺激是依据传统中医经络理论,将中医针灸与现代医学的经皮神经电刺激结合,以低频脉冲电流刺激治疗神经肌肉,达到治疗目的[4]。既往已有研究将其用于亚急性期脑卒中,获得一定成效[5]。但目前有关经皮穴位电刺激与镜像疗法两者联合应用的报道较少。本研究通过对比研究探讨经皮穴位电刺激联合镜像疗法治疗亚急性期脑卒中偏瘫的效果。现将结果报道如下,供临床参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月至2022年1月浦口区中医院收治的60例亚急性期脑卒中偏瘫患者为研究对象,按照随机数字表字法将其分为观察组和对照组,各30例。观察组患者中男性18例,女性12例;年龄46~69岁,平均年龄(56.72±10.60)岁;病程3~30 d,平均病程(24.08±4.95)d;卒中类型:脑出血16例,脑梗死14例。对照组患者中男性20例,女性10例;年龄47~70岁,平均年龄(57.20±11.22)岁;病程5~32 d,平均病程(24.32±5.05)d;卒中类型:脑出血19例,脑梗死11例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),组间具有可比性。本研究经浦口区中医院医学伦理委员会批准,患者或其家属均知情同意并签署知情同意书。纳入标准:①均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6]中有关亚急性期脑卒中偏瘫的诊断标准;②年龄≥18岁。排除标准:①既往有精神意识障碍病史者;②肝肾功能不全或有严重心肺基础疾病者;③合并恶性肿瘤者;④合并有骨关节肌肉疾病者;⑤合并蛛网膜下腔出血者。

1.2 治疗方法 两组患者均接受镜像疗法,治疗8周。上肢:患者取坐位,髋、膝关节屈曲90°,在矢状平面垂直放置平面镜,镜面面对健肢。患者注意力集中于健肢在镜中的反射影像,医师提示患者依次进行上肢对称活动、肩关节前屈、外展,肘、腕、指关节的屈曲及前臂旋转运动,每组动作重复5次,共训练15~20 min/次,1次/d,5次/周。下肢:镜面朝健肢,患者头部偏向健侧,目视镜面,暗示患者想象,并依次进行双足踝背屈训练和双膝股四头肌训练;每组动作重复5次,15~20 min/次,1次/d,5次/周。观察组患者在镜像疗法基础上采用经皮穴位电刺激仪(广州三甲医疗信息产业有限公司,粤食药监械准字2014第2260559号,型号:EC-4S型)进行干预。穴位选择:足三里、太冲、阳陵泉、双侧肩髃穴、曲池、手三里、外关、内关、神庭、百会、三阴交。治疗时患者坐位或仰卧位,胫前肌牵伸。参数设置:采用4通道输出和双向对称方波,频率100 Hz、脉宽200 μs、刺激强度20~100 mA,以患者能耐受为度。45~60 min/次,1次/d,5次/周,连续治疗8周。

1.3 观察指标 ①比较两组患者肢体运动功能指标。分别在治疗后(完成治疗计划时)及治疗后4周采用Fugl-Meyer上肢运动功能量表(FMA-UE)、Fugl-Meyer下肢运动功能量表(FMA-LE)评估两组患者肢体运动功能,FMA-UE包括33个项目,每项按0~2分计分,评分范围0~66分[7]。FMA-LE包括17个项目,每项0~2分,得分越高,功能越好[8]。②比较两组患者认知功能水平。采用Loewenstein认知功能评定量表(LOTCA)评估两组患者治疗前后认知功能水平,该量表包括定向、视知觉、空间知觉、动作运用、视运动组织时间、思维操作共6个维度,26项检测项目,其中定向中两项内容评分1~8分,思维操作中有3项评分1~5分,其余项目均1~4分。得分越高,认知功能水平越好[9]。所有量表均由研究人员向患者发放,向患者解释后由患者独立填写完成,以即刻发放、即刻回收的形式进行。③比较两组患者不良反应及处理情况。包括头晕、局部皮肤瘙痒。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0统计学软件进行数据处理,符合正态分布的计量资料以()表示,组间比较行独立样本t检验,多时间点比较采用重复测量方差分析,两两比较行LSD-t检验;计数资料以[例(%)]表示,组间比较行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

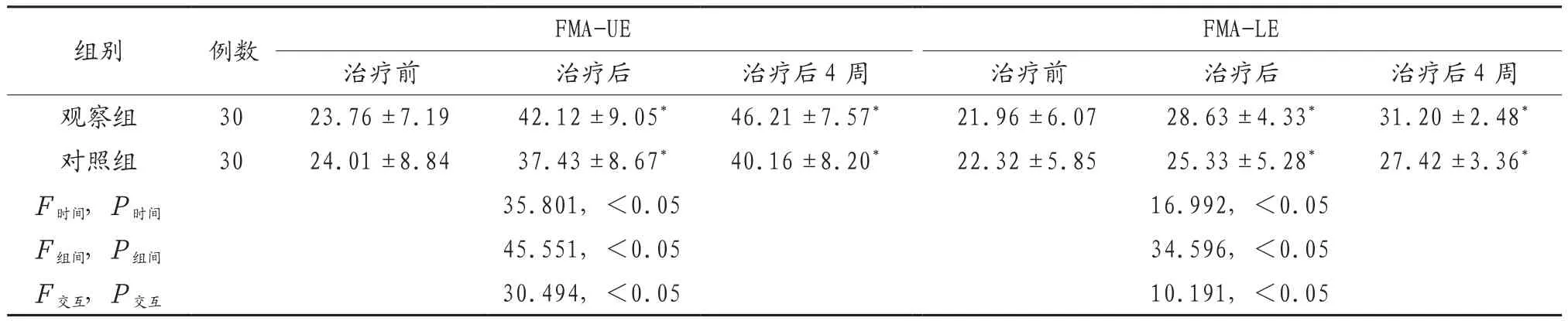

2.1 两组患者FMA-UE 和 FMA-LE 评分比较 治疗后和治疗后4周时两组患者FMA-UE和FMA-LE评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者FMA-UE 和 FMA-LE 评分比较 (分,)

表1 两组患者FMA-UE 和 FMA-LE 评分比较 (分,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。FMA-UE:上肢运动功能量表;FMA-LE:下肢运动功能量表。

FMA-LE治疗前 治疗后 治疗后4周 治疗前 治疗后 治疗后4周观察组 30 23.76±7.19 42.12±9.05* 46.21±7.57* 21.96±6.07 28.63±4.33* 31.20±2.48*对照组 30 24.01±8.84 37.43±8.67* 40.16±8.20* 22.32±5.85 25.33±5.28* 27.42±3.36*F时间,P时间 35.801,<0.05 16.992,<0.05 F组间,P组间 45.551,<0.05 34.596,<0.05 F交互,P交互 30.494,<0.05 10.191,<0.05组别 例数 FMA-UE

2.2 两组患者LOTCA评分比较 治疗后和治疗后4周时两组患者LOTCA评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者LOTCA评分比较(分,)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。LOTCA:Loewenstein认知功能评定量表。

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗后4周观察组 30 40.62±14.5357.37±12.52*68.75±10.31*对照组 30 45.90±15.4852.41±10.49*60.12±8.69*F时间,P时间 22.611,<0.05 F组间,P组间 27.354,<0.05 F交互,P交互 36.118,<0.05

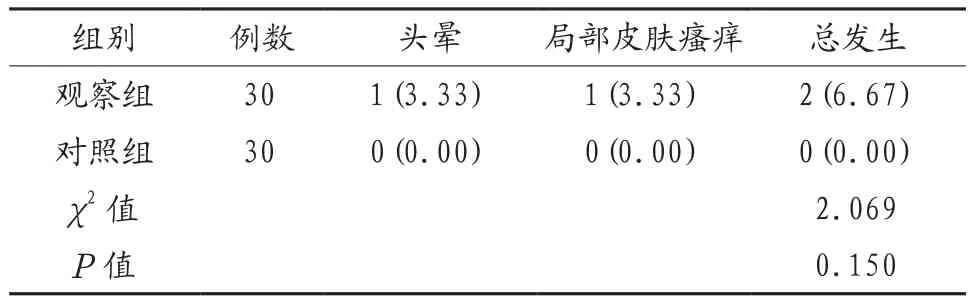

2.3 两组患者不良反应发生情况比较 观察组出现2例不良反应,症状较轻,均未行特殊干预,观察两天,症状自行消失。对照组无不良反应。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者不良反应发生情况比较 [例(%)]

3 讨论

脑卒中偏瘫多为大脑皮层或皮层下血管梗死或出血诱发,伴肢体运动功能障碍,部分患者还可导致认知功能降低,影响患者正常生活。近年来,随着医疗技术进步,脑卒中病死率显著降低,但亚急性期的康复治疗成为难点,如何改善患者肢体运动功能和避免认知障碍是临床关注重点[10]。镜像疗法最早是针对截肢后的幻肢疼痛,随着研究深入,被用于脑卒中肢体功能恢复训练,镜像疗法利用视觉反馈信息,兴奋大脑皮层,激活神经通路,进而促进肢体功能恢复[11]。镜像疗法采用暗示手法,引导患者进行双侧肢体协调一致运动。随着镜像疗法被用于临床并获得肯定效果,有学者开始探讨其作用机理。目前多认为与镜像神经元有关[12]。镜像神经元是一类可在个体执行特殊动作或观察其他同类执行相似动作时被兴奋的特殊神经元,这类神经元形成“观察-执行匹配机制”,能引导患者进行动作模仿、动作想象及动作学习,激活大脑运动区域,改善肢体运动功能[13]。另外,镜像疗法具有动作简单、成本低等优势,在改善肢体运动功能,减轻局部疼痛和肌肉痉挛方面发挥重要作用。

经皮穴位电刺激是中医针灸与皮神经电刺激的有机结合。与常规电针相比,经皮穴位电刺激不仅具有良好的镇痛效果,且刺激频率范围较宽,针刺较为温和,更易让患者接受。本研究针对亚急性期脑卒中偏瘫患者肢体功能失常特点,根据中医经络理论针对性选穴,通过电刺激调节机体气血运行,改善肢体运动功能。另外,针对脑卒中偏瘫患者认知功能障碍风险。本研究还选取百会、神庭作为电刺激穴位,以开窍醒神。现代医学研究也证实,针刺神庭、百会可改善大脑皮层头皮投射区血流状况,保护大脑颞区脑功能,改善脑代谢,防治认知功能障碍。本研究将镜像疗法与经皮穴位电刺激联合用于亚急性期脑卒中偏瘫患者,结果也显示,观察组患者FMA-UE、FMALE及LOTCA评分均高于对照组,这说明两者可能发挥协同作用,提高疗效,改善患者肢体和认知功能。另外,本研究显示,两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义,且均未发生严重不良反应,提示经皮穴位电刺激治疗脑卒中偏瘫具有较高安全性。

综上,镜像疗法与经皮穴位电刺激联合治疗亚急性期脑卒中偏瘫患者疗效显著,有助于改善肢体运动功能,保护认知功能,具有较高临床应用价值。