烃源流体—储集岩协同演化模拟实验及地质启示

——以川西地区上三叠统须家河组为例

马健飞,马中良,缪九军,郑伦举,王 强,何 川

1.页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室,江苏 无锡 214126;2.中国石化油气成藏重点实验室,江苏 无锡 214126;3.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126

流体—岩石相互作用是致密砂岩油气藏形成的重要影响因素,在地质作用过程中,地质流体可与矿物岩石间通过物质成分相互交换而发生溶蚀、胶结和交代等成岩作用,从而影响储层的孔隙度和渗透率[1-3],直接制约着致密油气勘探的方向。深入研究流体—岩石相互作用对储层致密化的影响机制,有助于更好认识致密储层发育特征及成藏特点,为高效开发致密油气藏提供科学依据。

川西坳陷致密砂岩气藏的勘探始于20世纪60年代,至今已发现了中坝、新场、平落坝和邛西等众多大中型气藏,这些气藏主要产自须家河组二段、四段和五段砂岩储层,具低孔低渗—特低孔特低渗的特征[4-5]。近年来,很多学者从储集岩自身岩石学特征或成岩作用的角度出发,探讨了须家河组砂岩储层的致密化机制,认为储集岩形成过程中的压实作用、碳酸盐胶结作用和黏土矿物等自生矿物生成是储层致密化的主要因素[6]。地层流体与储集岩相互作用也是储层致密化的重要因素。物理模拟是研究流体—岩石相互作用的重要手段,现有物理模拟技术实现了模拟高温高压条件下各种成岩流体与岩石动、静态接触时对岩石成岩作用(如酸性成岩作用、碱性成岩作用、溶蚀作用等)的影响,能在成岩模拟的过程中实时动态监测岩心孔隙度及渗透率的变化以及流体性质的变化情况[7]。但现有大多数模拟实验装置,首先只能提供单一阶段的成岩反应模拟,难以很好模拟构造演化、沉降埋藏等地质作用造成实际地层中温度、压力和流体性质变化所导致的溶蚀、胶结、交代等成岩作用;其次,模拟实验流体主要还是采用人工配置的CO2流体、乙酸流体、H2S溶液以及演化后的地层流体产物进行模拟实验。事实上,烃源岩在成烃演化的不同阶段,其烃源流体是地层水、石油、天然气和生油气过程中伴生的其他产物(如CO2和有机酸等)的混合体[8]。现有模拟实验没有解答复杂的烃源流体在实际地质情况下对储层的改造作用等问题。为了查明复杂烃源流体对砂岩储层致密化的影响机制,势必需要开展更接近实际的烃源流体—岩石相互作用模拟实验。

Ⅲ型烃源流体是指有机质以Ⅲ型干酪根为主的烃源岩在成烃演化阶段生成的烃类、CO2、H2S等非烃气和有机酸等产物与地层水的复杂混合体。本文以川西须家河组致密砂岩气藏为参考对象,使用本单位自主研发的模拟烃源流体与储层相互作用实验装置,开展了封闭环境条件下Ⅲ型烃源流体—长石石英砂岩储层协同演化模拟实验,在模拟实验和分析测试研究的基础上,揭示了川西须家河组烃源流体对长石石英砂岩储层致密化的影响机制,探讨了致密储层背景下的优质储层分布规律,以期为致密砂岩储层油气藏的勘探提供科学支撑。

1 实验方法

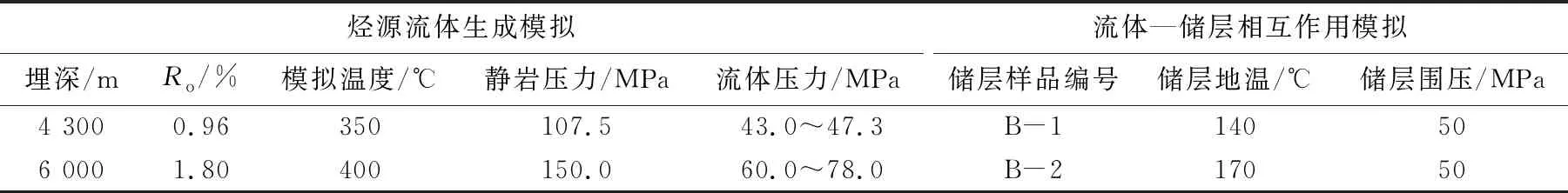

地质条件下烃源岩的生烃过程是一个温压共控、多种流体共存、受一定空间限制(孔隙、裂缝等)的半封闭—半开放、边生边排的过程[9-10]。因此,本次生烃实验模拟条件为半封闭体系。烃源岩流体生成模拟实验中不同演化阶段以及流体—储集岩相互作用对应的温度和压力是参照川西地区须家河组的埋藏热演化史和古地温等资料[11]。本次烃源流体—储集岩相互作用模拟根据须家河组3~6 km的埋深进行匹配对应的实验温度和压力值,设计2组实验,模拟生烃温度为350 ℃(Ro=0.96%)和400 ℃(Ro=1.8%),分别对应流体—储层相互作用温度为140 ℃和170 ℃,储层围压为50 MPa(表1)。

表1 协同演化模拟实验温压参数

1.1 实验样品

1.1.1 烃源岩样品

川西地区须家河组主要烃源层为马鞍塘组—小塘子组、须三段和须五段,生烃母质类型以Ⅱ2型—Ⅲ型为主,处于成熟—高成熟阶段,Ro值主体介于1.0%~2.0%之间,岩性主要为暗色泥岩,夹煤层[12-13]。针对这种地质状况,选取了川西地区须家河组的煤(样品编号PZ-9-1)作为烃源流体生成的供体,总有机碳含量为67.85%,S1为2.01 mg/g,S2为146.81 mg/g,PI为0.01,Tmax为424 ℃,氢指数为216 mg/g,氧指数为8 mg/g。

1.1.2 储层样品

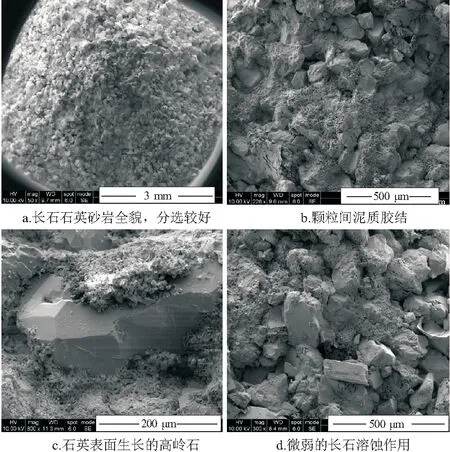

川西地区须家河组储层主要为须二段和须四段,主要岩性为岩屑砂岩、岩屑石英砂岩和岩屑长石石英砂岩,现今砂岩均已致密,孔隙度平均值一般为3%~5%,渗透率平均值一般为2×10-3μm2[11]。由于烃源流体—储集岩相互作用模拟是从源储协同演化的初始阶段开始,储层样品需为初始孔隙度和渗透性较好的砂岩,故选取了岩性相似、孔渗较好的砂岩用于模拟实验。储层样品埋深约1 500 m,岩性为长石石英砂岩,原始样品整体物性较好,平均孔隙度为21.92%,平均渗透率为76×10-3μm2(表2)。扫描电镜观察其颗粒分选较好,颗粒间为泥质胶结,石英表面有高岭石,见微弱的长石溶蚀作用(图1)。此次实验模拟不同演化阶段烃源岩生烃流体对储层的改造作用,单个储层柱塞样不能满足多次实验后续分析的测试需求,故选取了整体岩性相似、孔渗相似的2个岩心柱样(表2)。

图1 川西地区上三叠统须家河组长石石英砂岩微观特征

表2 川西地区上三叠统须家河组储集岩样品物性参数

1.2 实验装置

本次实验使用无锡石油地质研究所自主研制的模拟烃源流体与储层相互作用实验装置,该装置实现了烃源流体制备与流体岩石相互作用的一体化,可模拟开放—封闭—半开放半封闭条件下的烃源流体对储集岩成岩的改造作用,模拟反应过程贴近地质条件[8,14]。

1.3 实验流程

(1)烃源流体制备:将烃源岩样品装入生烃反应釜,施加预设的上覆岩层压力,对生烃反应釜、烃源流体中转单元的中间容器及管线进行抽真空注高压氮气试漏,最后保持真空状态,向生烃反应釜注入地层水(pH值为7),加热至模拟温度恒温72 h。

(2)流体—储集岩相互作用:生烃反应加热结束后,释放生烃反应釜内烃源流体至中间容器储存并加热至设定温度(140 ℃和170 ℃),将储层岩心放入岩心夹持器并升温升压至设定温压,将烃源流体驱至岩心夹持器储集岩中,多余的烃源流体经中转后循环注入储集岩中,反应时间为168 h。

(3)产物收集及定量:反应结束后,分别计量收集液体产物和气体产物并进行地球化学分析,最后取出反应后的岩石样品进行扫描电镜、薄片、孔隙度、渗透率等微观分析,观察烃源流体对储层成岩作用的影响。

2 结果与讨论

2.1 烃源流体演变特征

煤系烃源岩中腐殖型沉积有机质是形成Ⅲ型干酪根的主要来源,Ⅲ型干酪根可以产生大量有机酸。Ⅲ型干酪根在结构上以含多环芳香结构及含氧官能团为特征,脂肪族链状结构很少,且被连接在多环网格结构上。在热演化过程中富含大量芳基结构和含氧官能团的Ⅲ型干酪根,因脱羧基作用生成有机酸,所以在生烃过程中可以形成种类丰富的有机酸[15]。Ⅲ型烃源岩生成的有机酸主要包含甲酸、乙酸、丙酸和丁酸,乙酸含量占比最高。VRo为0.96%时,乙酸含量占比84.0%,pH值为5.66;VRo为1.80%时,乙酸含量占比72.6%,pH值为6.66。总体上来看,随着烃源岩演化程度加深,乙酸含量占比下降,甲酸含量占比升高,烃源流体pH值升高,酸性减弱(图2,图3)。

图2 不同演化阶段烃源流体—砂岩反应后有机酸含量差别

图3 不同演化阶段烃源流体—砂岩反应后流体pH值变化B-0为注入地层水后暂未注入生烃流体的pH值

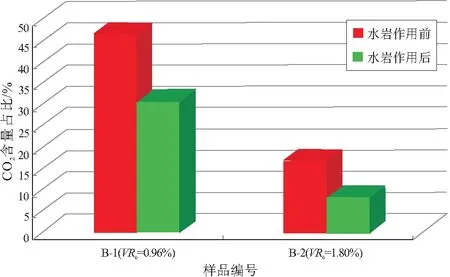

Ⅲ型干酪根主要来源于陆地高等植物,其生油能力差,产物以气体为主,煤系烃源岩在地质演化过程中生成大量的CO2(图4),为致密气藏的形成提供了充足的气源[16]。除以吸附、水溶状态存在外,相当一部分气体会与成岩作用过程中孔隙流体中的金属离子结合转化成固态沉淀物[17]。此次试验结果表明,Ⅲ型煤型烃源岩在生烃演化过程中气体产率较高,且气体组分CO2含量较高,VRo为0.96%和1.30%时CO2占比分别为46.5%和16.9%,平均占比31.7%(图5)。在进行了流体—储集岩相互作用反应后,气体中CO2含量明显下降,VRo为0.96%和1.30%时分别下降至30.9%和8.4%,降幅分别为34%和51%,平均降幅高达42%。

图4 川西地区上三叠统须家河组烃源岩不同演化阶段CO2产率

图5 不同演化阶段烃源岩流体—砂岩反应后流体CO2变化

图6 不同演化阶段烃源岩流体—砂岩反应后流体Ca2+变化

2.2 物性演变特征

烃源流体—储集岩相互作用模拟实验过程中,长石石英砂岩储集岩样品物性总体变差,表现为孔隙度和渗透率降低。烃源流体演化程度越高,发生反应后储集岩物性越差,致密化程度越高。烃源岩热模拟温度350 ℃、VRo为0.96%的生烃流体与长石石英砂岩储层在140 ℃发生成岩反应后,储集岩样品B-1孔隙度降低0.45%,降幅2.02%,渗透率降低4.2×10-3μm2,降幅4.57%;烃源岩热模拟温度 400 ℃、VRo为1.80%的生烃流体与长石石英砂岩储层在170 ℃发生成岩反应后,储集岩样品B-2孔隙度降低0.92%,降幅4.28%,渗透率降低14.5×10-3μm2,降幅24.13%(图7)。

图7 不同演化阶段烃源流体—砂岩反应后孔隙度变化和渗透率变化

与烃源流体演变特征对比发现,储集岩B-1流体在反应前后CO2及Ca2+浓度降幅低于储集岩B-2,这与储集岩B-2致密程度比B-1致密化程度更高相对应。这种对应关系也进一步表明CO2结合地层烃源流体中的Ca2+形成碳酸盐胶结物是Ⅲ型烃源流体使长石石英砂岩致密化的原因。

2.3 矿物演变特征

实验结果表明,长石石英砂岩储集岩样品在Ⅲ型烃源岩流体的作用下,长石、黏土矿物和碳酸盐等矿物成分均发生改变。长石在弱酸性流体作用下,有一定量的减少,石英有少量增加,变化最明显的为碳酸盐矿物。初始碳酸盐矿物含量为10.3%,在VRo为0.96%与VRo为1.30%阶段的烃源流体作用下,碳酸盐矿物含量分别增加2.0%和2.2%,增幅高达19.4%和21.4%(图8)。张雪花[18]对须四段顶部的碳酸盐胶结物的同位素地球化学研究也表明,有机质参与了胶结物的形成。

图8 不同演化阶段烃源流体—砂岩反应后矿物组成变化

3 地质启示

流体—岩石相互作用对储集岩层的影响具有两面性,既能通过溶解等作用形成次生孔隙改善储层物性,也能生成矿物沉淀降低储集层孔渗性能,流体—岩石相互作用对储层的实质影响是增孔还是减孔还存在着较大争议[19-20]。本次模拟实验表明,Ⅲ型烃源流体中大量的CO2导致砂岩储层碳酸盐等胶结物发育,最终造成了储层致密化。杨云坤等[21]利用金刚石压腔(DAC)技术,针对碳酸盐岩设计了一套随埋深增加的水—岩作用模拟实验,该实验将配置的CO2水溶液作为反应流体,并对地层温压下的物性变化进行了原位观察,提出了类似认识,即随着地层温度、压力升高,灰岩表现为明显的胶结沉淀。实际地质统计也证实了CO2对储层致密化的影响作用,帅燕华等[17]对四川煤系储层的分析表明,方解石胶结物含量与储层孔隙度和渗透率呈反比(图9),且在当方解石胶结物含量超过5%时,储层孔渗性能明显下降。然而,同样是对有机质热演化不同阶段生成的CO2和有机酸对储层的影响做了研究,有学者提出CO2和有机酸的供给在致密砂岩储层中更多的形成次生孔隙[22]。范明等[23]通过碳酸盐岩溶蚀速率测定实验研究了CO2水溶液对碳酸盐岩的溶蚀过程,提出一定深度范围内(溶蚀窗)CO2对碳酸盐岩的溶蚀能力较高。

图9 四川盆地煤系储层孔隙度与碳酸盐矿物含量之间关系[17]

从流体—岩石相互作用模拟实验的条件来看,金刚石压腔模拟体系可以看作是封闭—半封闭体系,本次实验是封闭实验,而范明等[23]提出的“溶蚀窗”是基于开放体系下的实验得出的。可见,不同流体—岩石相互作用体系对于碳酸盐岩的溶蚀沉淀影响明显不同,最终对储层的改造作用结果也不同。“成岩流体滞留效应” 从成岩流体的流通性方面论述储层致密成因,能很好解释这些不同[24],即孔隙流体会溶解碎屑矿物颗粒,但当地层平缓、成岩体系相对封闭导致成岩流体难以迁移而滞留在原来的孔隙中时,孔隙流体中溶解的矿物质则呈自生矿物的形式再次在成岩体系内沉淀,储层孔隙不仅不增加,反而变得更为致密。

规模化致密油气资源形成的地质特征也表明,系统封闭性与否对致密储层的形成有重要影响。川西须家河组具有平缓的构造背景和砂泥岩广泛接触的特点,存在地层超压现象,且压力系统相互独立。若是开放体系,则不会存在相互独立的超压系统,表明了较好的地层封闭性。此外,川西地区须家河组地层水多为CaCl2型,代表深层环境,在沉积及油气藏形成之后,与地表大气降水隔绝,地质构造相对稳定,顶板封闭性好,隔层的分隔性也好,且油气水系统长期位于水文地质阻滞区到停滞区,指示良好的封闭性。封闭体系致使川西地区须家河组存在成岩流体的滞留效应,相对不利于储层的增孔改造。

从致密砂岩气藏现今勘探情况来看,相对开放环境以及古构造高位置不利于碳酸盐胶结物的沉淀,对储层发育有利,易于形成气藏。例如,平落坝气田产于龙门山山前断褶构造带,断层构造发育,中坝气田属于裂缝—孔隙型气藏,均处于相对开放环境[25]。此外,原始物性好的储层具有较强的渗滤能力,源自烃源岩的富含酸性物质的流体运移和溶解物质的排出就相对容易,次生孔隙就发育较好。例如,川西地区新场气田中具平行层理的砂岩渗透率更高,是最有利的岩相类型[26]。由此,局部半封闭—开放的成岩体系和酸性流体运聚区有利于致密储层的物性的改善,可作为“甜点”优选的重要参考。

4 结论

(1)封闭环境条件下,Ⅲ型烃源流体—长石石英砂岩储层协同演化模拟实验结果表明,Ⅲ型烃源岩生成产物以气体为主,气体组分CO2产率高。以川西地区须家河组140 ℃或170 ℃储层地温条件为参考,大量的CO2在实际地质温压条件下可能会导致砂岩储层中碳酸盐胶结物发育,造成储层致密化。

(2)平缓的构造背景、砂泥岩的广泛接触致使川西地区须家河组存在成岩流体的滞留效应。在缺乏规模性不整合和断裂系统的相对封闭环境条件下,烃源岩不同演化阶段的烃源流体与砂岩相互作用形成的碳酸盐胶结物导致储层致密化。

(3)封闭成岩体系下,致密油气勘探应以寻找有利于原生孔隙形成与保存的有利沉积相砂体为指向;在半开放—开放体系环境下,致密油气勘探应以寻找酸性流体优势运聚区次生孔隙发育的储层为指向。

——以北部湾盆地福山凹陷为例