浅析中国古代葫芦文化下的葫芦造型首饰

谢菲凡,王铭颖

中国地质大学(北京)珠宝学院,北京100083

前言

葫芦是我国最古老的物种(草本植物)之一,也是中华民族最原始的吉祥物之一。早在新石器时代黄河流域的原始文化中,先民便摹仿葫芦造型制造陶器。当司空见惯的葫芦在历史长河中被种植、应用、崇拜,从维持生命的食粮到浸染精神的信仰,葫芦文化早已深植在人类的发展进程之中,取样于葫芦造型的首饰及工艺品也日新月盛。当前学术界对葫芦形耳饰做了大量的研究整理工作,主要探讨了元、明、清时代葫芦耳饰的材质、制作工艺、礼仪用途、吉祥寓意等,但这些研究一方面极少涉及宋代的象生之风,且对各朝代葫芦耳饰之间的特征差异与沿袭有待进一步厘清;另一方面只局限于耳饰,并未对其他种类的饰品进行梳理与深入分析,且对葫芦文化讨论有限。本文将主要对中国宋至清代的葫芦耳饰、头饰、手饰、配饰进行全面梳理,并进一步针对耳饰与头饰,从工艺、造型、图案、材质、色彩、造型等诸多方面进行分析,探讨其背后的文化寓意。

1 葫芦元素的兴起

1.1 葫芦概述

葫芦,又作壶卢、蒲芦等,在汉代以前被称为“匏”“瓠”或“壶”,这些称呼到后世分别指代葫芦的不同品种。其中,“蒲芦”上下腹圆满,下腹一般大于上腹,中间有纤细的蜂腰,现称亚腰葫芦(图1),最具代表性,后世的工艺品造型多模仿它。

葫芦生存能力强,分布地域广,在植物驯化史上出类拔萃,很早就被先民列入了使用名单。我国考古工作者在浙江河姆渡遗址中挖掘出的葫芦籽与葫芦皮距今已有七千年历史,这是人类栽培葫芦的最早记录。葫芦的用处十分广泛,“果腹”便是它的首要用途,其种籽、瓜瓤和叶子均可食用。李时珍在《本草纲目》中说:“窃谓壶匏之属,既可亨晒,又可为器;大者可为瓮盎,小者可为瓢樽;为腰舟可以浮水,为笙可以奏乐;肤瓤可以养豕,犀瓣可以浇烛。其利博也”。由此可见,葫芦不仅可以是食物、容器、制作陶器的模型,也可以作为渡水工具、乐器以及饲料被使用。

图1 亚腰葫芦示意图[8]Fig.1 Diagram of a waist gourd

葫芦不仅有很强的实用性,还有美好的寓意。“葫芦”谐音“福禄”,民间视其为吉祥的象征;成熟的葫芦籽多、身形饱满圆润,常被视为孕育胎儿的母腹,象征母亲生儿育女;葫芦缠绕绵长的藤蔓又称蔓带,可谐音“万代”。故先民视其为吉祥期盼的象征,是对人类繁衍生息,家族兴旺昌盛,福禄绵延的美好祈愿。

葫芦生命力顽强、用途广泛、寓意美好,先民有“不可一日无此君”的说法,充分体现了人们对葫芦的喜爱。

1.2 葫芦元素的形式

传统艺术都具有象征性,从原始的宗教艺术到文明社会的传统艺术,均取客体的形象来暗示某种超越其本身的观念或精神,脱离其固有属性让客体符号化。葫芦代表福禄吉祥观念的产生及其谐音寓意等都与国人特殊的思维方式息息相关。葫芦与民俗、艺术、文学、宗教、神话传说的关系密切,围绕它也形成了多种多样的意识形态,小到耳挖上的一个配件,大到江南私家园林中的洞门、漏窗,甚至到现在很多西南少数民族地区还有丰富的葫芦民俗。在以葫芦为元素的艺术载体方面,它常被广泛地应用到剪纸、绘画、刺绣等民间艺术中,也频繁地出现在首饰、陶瓷器、门窗、衣服等的纹饰上,既可单独组成图案,也可与其他元素一起组成复合图案。

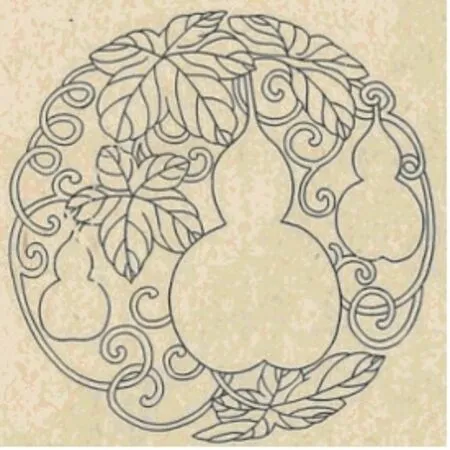

上述的葫芦元素图案大部分以亚腰葫芦为外形,于内部填充或外部添加花纹,并与和谐美观的元素组合,来表达不同的美好寓意。以“子孙万代”命名的饰物多装扮有葫芦纹样(图2),且在清朝甚为流行,不难看出清代宫廷对于子嗣福禄题材的喜爱。

图2 “子孙万代”纹样[10]Fig.2 "Children and future generations" pattern

葫芦历经数千年的历史沉淀,凭借其独有的文化内涵与历代先民的喜爱,已然深深成为中国传统文化的象征符号之一。正如民俗学界大师钟敬文所讲,葫芦不仅仅是自然瓜果,更是一种“人文瓜果”,其文化也成为中国民俗文化的重要组成部分而延续至今。

2 葫芦的文化寓意

在古人眼中,葫芦被认为是承载了福禄寿、子孙万代、辟邪消灾等美好寓意的灵物,并被制成多种葫芦元素首饰佩戴于身。本文把葫芦自身的文化寓意归纳为以下三方面。

2.1 葫芦是孕育生命的象征

葫芦文化渊源深厚,中华众多民族的神话中都有关于葫芦的传说,无外乎都在诉说着葫芦是各民族共同的母体。在远古社会便有瓜祭仪式,代表着祭祀祖先。古人对瓜(代指葫芦)祈求祖先的庇护,保佑人丁兴旺、家运兴盛。母系氏族社会时期,最广泛母体崇拜的象征物便是葫芦,因其像怀孕的母体,象征子孙繁衍。古时汉人称呼母亲为“尊堂”,“尊”字原写为“樽”,本意即指葫芦。

葫芦一方面具有孕育后代的象征意义,而常出现在清代后妃首饰的纹饰中;另一方面也与婚姻礼仪有关。明代的“四珠葫芦环”就被纳入皇室成亲时的聘礼;现代夫妻结婚的礼仪之一— 喝交杯酒的习俗早在周代便有,称为“合卺”,即把葫芦一剖为二,用两瓢饮酒,寓意结合并希望二人像葫芦一样“多子”。

2.2 葫芦是保卫生命的“诺亚方舟”

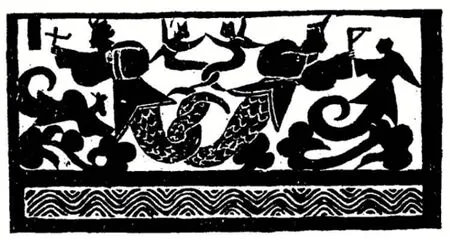

我国几乎每一个民族都有葫芦与大洪水的神话。在《伏羲考》中闻一多先生认为古时的大洪水几乎冲毁了一切,只有伏羲、女娲(二者都是葫芦的化身)兄妹二人躲避在葫芦之中才幸免于难,成为仅存的人类始祖,繁衍人类后代。汉代常出现人首蛇身的女娲、伏羲连体交尾的石刻画像,象征着丰盈与繁殖(图3)。

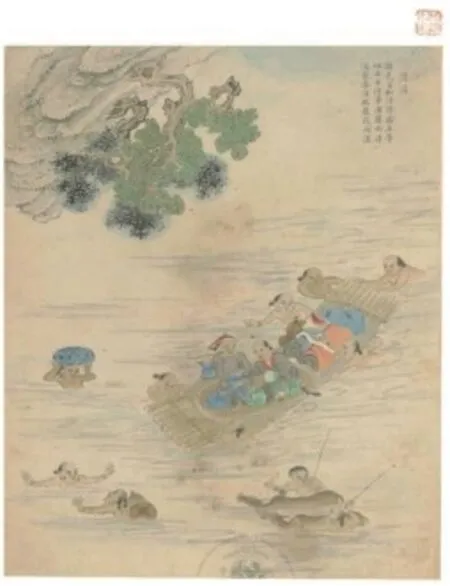

同样在古代,具有漂浮功能的葫芦是先民重要的渡水、救生工具,如图4 所示,人们渡河时在腰上别一个葫芦(腰舟)作为浮具。葫芦寄托着先人对生命的渴望,历朝历代也制作了很多葫芦形制的配饰供人随身佩戴,系在身上象征平安。

图3 东汉武梁祠石室画象之二[13]Fig.3 The second painting in the stone room of WuLiang temple of the East Han Dynasty

图4 渡溪[14]Fig.4 Cross the stream

2.3 葫芦是悬壶济世的道教法器

葫芦也在道教中占据一席之地,是八仙之一铁拐李随身携带的法器,有辟邪纳吉之意,同时象征着无量寿。清代崇儒重道的国策使葫芦这一道教的标志性符号在此时得到了很好的发扬,比如清代的三钳葫芦耳环。在道教的典籍中葫芦被当做“壶天”,李白的“何当脱屣谢时去,壶中别有日月天”便表达了自己往生对葫芦仙境的向往。道教文化中,得道成仙之人会在葫芦里装灵丹妙药。中医文化中,医馆都会在其门前悬挂葫芦或绘之作为标志,正如王祯在《农书》中写道:葫芦“举无弃材,济世之功大矣”。

3 葫芦形耳饰

中国古代耳饰门类繁多,本文探讨的主要为耳坠与耳环。耳坠是从耳环的基础上演化而来,人在走动时坠饰可来回摇晃,耳环则不然。笔者查阅了一定数量的宋元明清时代葫芦耳饰作品,通过对比总结出各时代葫芦耳饰在种类、造型、材质等方面的特点,见表1。

表1 宋、元、明、清时代葫芦耳饰特点(谢菲凡整理)Table 1 Characteristics of gourd-shaped earrings in the Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties

3.1 宋代

宋代以前,耳环的佩戴主体主要是南北各地的少数民族,汉族女性佩戴耳环成为潮流始于宋代,这可能是由于汉人在此之前受礼教的约束,不流行穿耳的缘故。

宋代金银制作工艺已十分发达,流行仿生之风,即“象生”。这一时期的耳环纹样多以瓜果花卉为造型,以金银为主要材料的首饰多先制成片材,再通过“打”的手段锤鍱成立体的浮雕,丰满有起伏,后再辅以錾刻镂花效仿花卉瓜果的形态。宋代留存于世的葫芦耳饰较少见,图5 中的宋代葫芦形金耳环为张家界市博物馆藏品,作品中的葫芦身圆润光泽,追求自然界中葫芦的轮廓形态。

图5 葫芦形金耳环,宋代[15]Fig.5 Gold gourd-shaped earrings, Song Dynasty

3.2 元代

元代延续了宋代的“象生”手法,湖南株洲攸县凉江乡出土的银葫芦耳环(图6 右)便是效仿自然葫芦形态制作而成的。元代金银制葫芦耳环分空心与实心两种做法。空心法制成的耳环通常极为轻盈,如湖南株洲县堂市乡窖藏元代银葫芦耳环(图6 左)重仅1.5 克,其形象源于自然又高于自然,玲珑清爽,让人爱不释手。

台北故宫博物院收藏的元代皇后画像(图7)显示忽必烈的皇后纳罕的耳朵上佩戴着葫芦耳环,可见葫芦耳环在元代皇室中已经流行。纳罕皇后佩戴的耳环与龙湾区山西岙村明代邵厚夫人叶氏墓出土的嵌珠金耳环(图8)形制相似,同样是一根稍粗的金针穿系两颗玉石或珍珠,上方嵌一颗绿松石,环脚在耳后伸出很长,含蓄又温婉。这种相似说明明代的葫芦耳环深受元代风格的影响。此外还需要指出的是,元代尤其注重在金银首饰上镶嵌宝石,大概是因为游牧民族喜欢保存和彰显财富,而这种喜好又客观上助长了此后宝石加工日盛的风气。

图6 银葫芦耳环,元代[16]Fig.6 Silver gourd-shaped earrings, Yuan Dynasty

图7 《元后纳罕像》 [17]Fig.7 Portrait of the Yuan Queen Nahan

图8 嵌珠金耳环,明代[18]Fig.8 Gold earrings embedded with pearls, Ming dynasty

3.3 明代

明代首次将耳饰形制纳入皇室服饰典章,“四珠葫芦环”成为宫廷命妇、后妃正装中司空见惯的一种款式,多与盛装配套,同时被纳为皇室聘礼,达官显贵与百姓均热衷追仿。明代是葫芦耳环发展的集大成时期,现存世的葫芦耳环数量丰富、造型多变、工艺精细、样式华贵,足见工匠之巧思,也得以窥探明代繁华都市的奢华一角。分析表1、图9并结合其余明代葫芦耳饰可知,此时的耳环纹样多承宋元之旧,又在其上推陈出新,累丝技艺登堂入室,材料也逐渐丰富,玉石、水晶、珍珠等宝石种类异彩纷呈。

图9 一些典型的明代葫芦形耳饰a-金镶玉葫芦形耳环[19];b-嵌水晶葫芦金耳环[20]c-镂空葫芦形金耳坠[21];d-葫芦形金耳环[22]Fig.9 Some typical gourd-shaped earrings of the Ming Dynasty a-Gold inlaid jade gourd-shaped earrings b-Gold gourd-shaped earrings set with crystal c-Hollow out gourd-shaped gold eardrops d-Gold gourd-shaped earrings

3.4 清代

清代的耳饰带有鲜明的满族特色,串珠点翠,累丝嵌宝,跟历代相比更加奢华。此时的葫芦耳饰虽仍沿用明代样式,但是存在明显不同(表1)。善骑射的满人选择把弯钩似的环脚缩短或改为更轻巧活泼的圆环,来取代明朝耳饰中约束行动礼仪的尖长环脚。所以,相比明代端庄繁缛的耳环,清代则多见摇曳的耳坠(图10)。

图10 金累丝葫芦式耳坠,清代[23]Fig.10 Gold thread gourd-shaped eardrops, Qing Dynasty

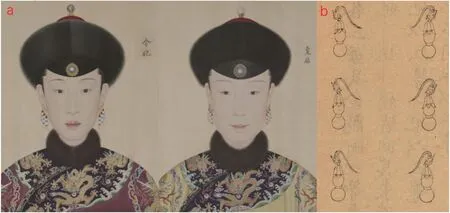

在郎世宁等宫廷画家所绘的《心写治平图》中,乾隆的孝贤纯皇后与十一位妃嫔均一耳着三钳(满族人原称耳饰为耳钳)(图11-a),体现了清皇宫满族女性“一耳三钳”的习俗。同时清代耳饰的材质也发生了改变,珍珠一跃成为当时制作耳饰材料的不二之选。究其原因是满族统治者将东北出产的东珠视为珍宝,佩戴以彰显尊贵,并通过东珠等级区分身份尊卑。如《皇朝礼器图式》规定:皇太后至嫔均佩戴不同品级的金龙衔东珠耳饰(图11-b)。晚清,随着满汉习俗不断融合,出现了三个葫芦坠子合并成一个耳坠的变体(图12),想必是对“一耳三钳”习俗的融合与保留。

图11 “一耳三钳”a-《乾隆帝及后妃图卷》局部[25];b-金龙衔东珠耳饰[24]Fig.11 "Three earrings on one ear"a-Portraits of the Qianlong Emperor and His Consorts(part)b- Eardrops with pattern of "Gold dragon holds pearls"

图12 串珊瑚料耳坠,清代[23]Fig.12 String of coral eardrops , Qing Dynasty

4 其它葫芦形首饰

除耳饰外,葫芦造型的首饰还出现在簪钗、帽花、头花、指约、手串、珠饰、别针、金三事、环佩、鼻烟壶、香囊、荷包以及背云上。图13 是1989 年张家界永定区南庄坪大农M1 出土的4 件汉代葫芦形装金玻璃珠,它的制作方法是在葫芦形珠子外覆一层金箔,再裹上少量玻璃液,推测其是作为汉代珠饰的一种串珠(夹金珠)来使用。

本文根据首饰类型将葫芦饰物划分为头饰、手饰、配饰三个类别,并分别加以分析。

图13 葫芦形装金玻璃珠,汉代[26]Fig.13 Gourd-shaped gold-glass beads, Han Dynasty

4.1 头饰

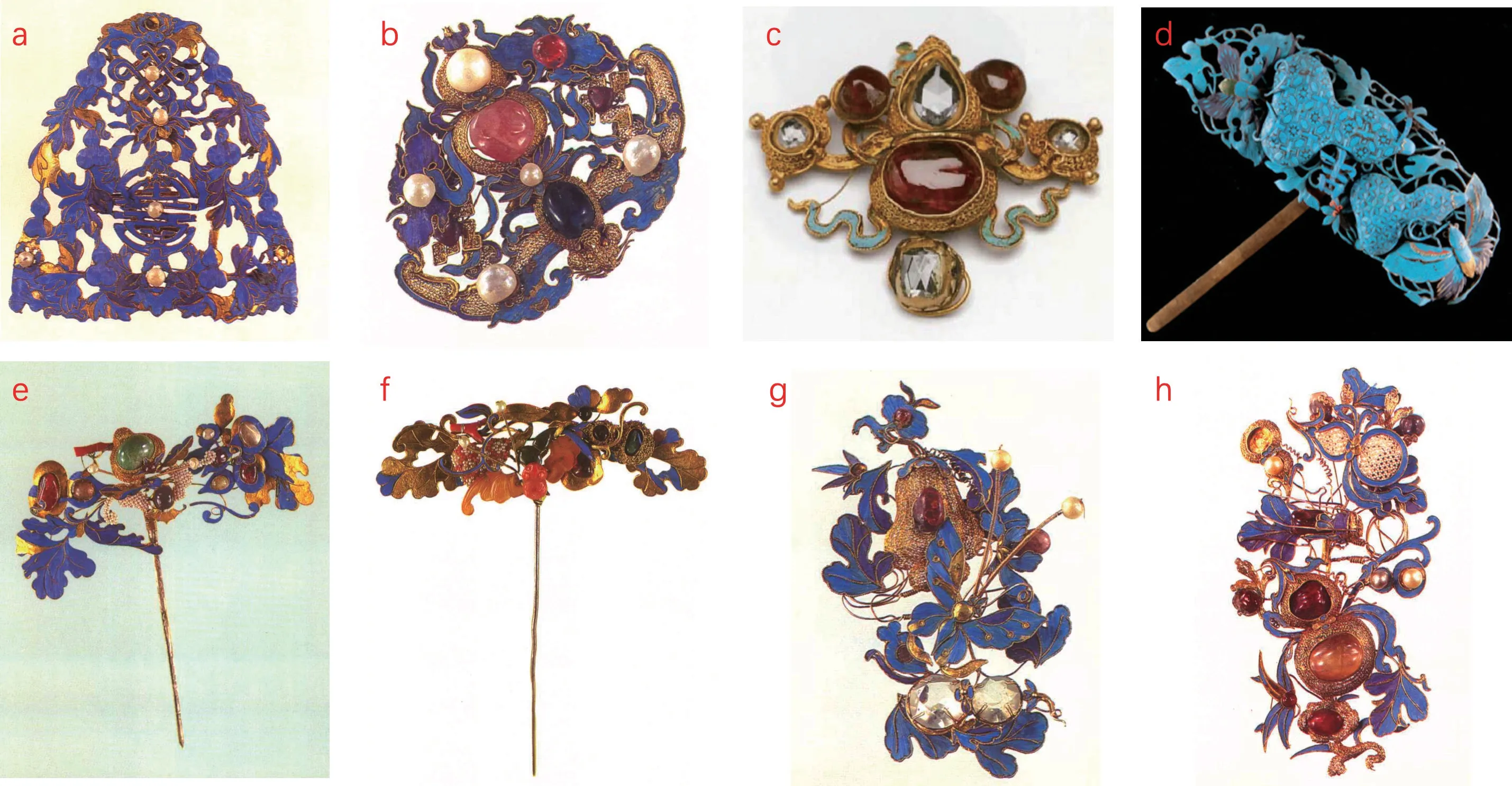

清代留存了大量包含葫芦造型的头饰,且常以簪钗的形式出现。笔者结合图14 的八件清朝代表性葫芦造型头饰,通过梳理、对比与分析,得出几件头饰的共有特点,如下:

用料方面,头饰的材质以银镀金为主。使用该种材质有多方面的原因,笔者分析其主要原因大致如下:首先,金不易腐蚀,抗氧化性好,在佩戴和保存方面均属佳品;再者,金银的延展性好,但黄金太软,银又易被氧化,故首饰多以银为主体,外层鎏金;而且善骑射的少数民族尤喜爱黄金制品的外观,金光璀璨还可以展示财富;再次,清代末期国库空虚,为了节约开支,头饰的材质也由昔日的足金变为包金、镀金。此外,在宝石的材质上,选料多为琥珀、翡翠、碧玺、珍珠、红珊瑚等宝玉石,也有辑米珠、玻璃等材质,质地、颜色搭配鲜明,红珠配绿珠,色调浓郁斑斓,喜庆吉祥。

图14 头饰(簪钗、帽花),清代a-银镀金葫芦帽花|其一[27];b-银镀金嵌宝福寿簪|其一[27]c-金嵌西洋玻璃葫芦簪[28];d-点翠葫芦大吉纹头花[29]e-银镀金福寿簪[27];f-银镀金嵌宝福寿簪[27];g-银镀金蝴蝶簪|其一[27];h-银镀金嵌珠宝葫芦蝈蝈簪[27]Fig.14 Headwears (hairpins, cap ornaments), Qing Dynasty a- Gilding silver gourd element cap ornaments | one; b- Gilding silver longevity-pattern hairpin embedded with gems | onec-Gold gourd-pattern hairpin embedded with glass from the west | one d-Gourd-pattern hairpin with Kingfisher craft and auspicious patterne- Gilding silver longevity-pattern hairpinf- Gilding silver longevity-pattern hairpin embedded with gems; g- Gilding silver butterfly-pattern hairpin | oneh- Gilding silver hairpin embedded with gems with gourd and grasshopper pattern

工艺方面,相较于宋明锤鍱錾刻的葫芦形金簪(图15、16),清代的发簪倾向于在点翠的基础上嵌宝,蓝碧交相辉映。葫芦的表现工艺亦多种多样,玉石琢型、米珠穿缀、点翠累丝等。同时,清代末期“西风东渐”的盛行让宝石加工技术得到进步,从图14-b 和14-c 可以明显看出,头饰中的葫芦从镶嵌不规则的随形宝石变为包镶由玻璃打磨成的刻面宝石。

图15 镂空卷草纹金葫芦形簪,宋代[30]Fig.15 Hollow out gold gourd-shaped hairpin with the scroll grass pattern, Song Dynasty

图16 四瓣莲花托倒置宝葫芦形金簪子,明代[31]Fig.16 Gold hairpin in the shape of a four-petal lotus holding a inverted gourd, Ming Dynasty

造型方面,葫芦的外形并没有局限于亚腰葫芦,也出现了圆大有短柄的壶(图14-e),再配以纤细蜿蜒的葫芦头,真实生动,这可能是受到宋代象生之风的影响。从形式美的角度看,一方面,汉族的首饰大多讲究对称,绝对对称亦或相对对称,这种秩序也在影响着少数民族,譬如图14-f 便为典型的相对对称图形;另一方面,除了汉族流行的对称造型,还包含如图14-h 均衡式的图案排列形式,这使该件簪子散发出浓郁的民族气息。

图案以及寓意方面,图中三件簪子(14-b,14-e和14-f)的名称被定为福寿簪,均以葫芦、蝙蝠为主要元素。因为葫芦谐音“福禄”,蝙蝠谐音“福”且寓意长寿,二者组合意为多福寿禄。在吉庆题材盛行的清代宫廷中,一方面,匠人们尤为擅长“看图说话”,把富有吉祥谐音的物品组合在一起,葫芦、蝙蝠种种元素聚成了荣华富贵、福寿绵长、子孙万代等吉词;另一方面,葫芦代表瓜瓞绵绵,寓意着求子宜男,后宫讲求“母以子贵”,所以葫芦元素大量出现在清代后妃的首饰中。

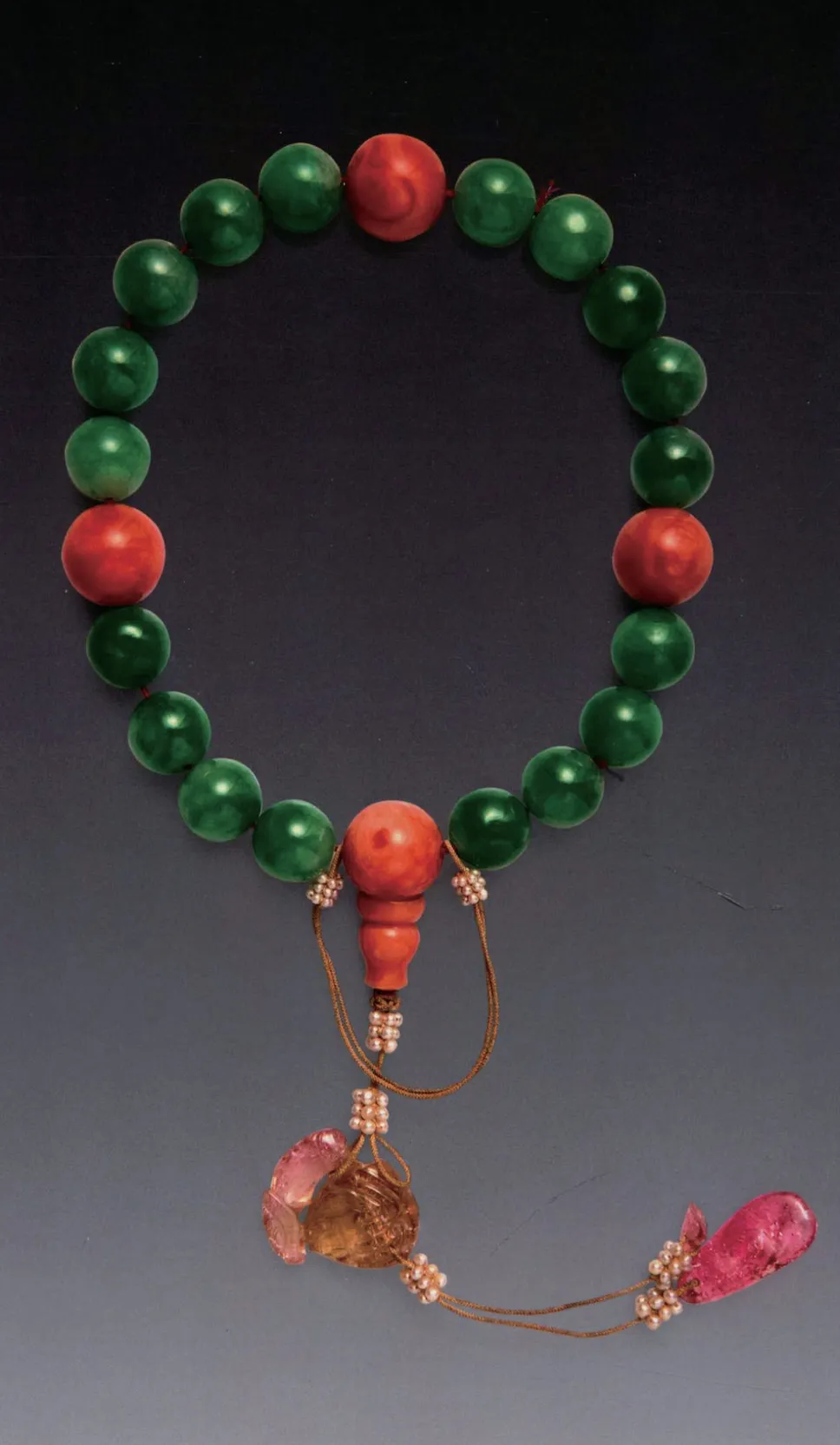

4.2 手饰

长久以来,葫芦做成的手饰不仅有装饰的功能,还被赋予了驱邪逐鬼、求吉护身的意义。十八子手串(图17)是清代特色饰物(缩略版的朝珠),具有纳吉化煞的寓意。每串都有一枚佛头塔,其形制与葫芦相像,这与葫芦在佛教中占据一席之地关联甚密。即使到现代,这种联系依然在延续,很多佛珠的佛头塔仍会被制成葫芦状。

图17 翠十八子手串,清代[23]Fig.17 Jade hand string with 18 beads, Qing Dynasty

历史长河中,葫芦造型的戒指留存下来的并不多,其中保存最为完整的是明代的一枚葫芦戒指(图18)。工匠通过在一大一小两颗互为补色的宝石外部包裹金属薄片来模拟葫芦的造型。探其根源,仍与葫芦代表着家族兴旺、繁衍生息的寓意有关。

图18 金镶宝石戒指,明代[32]Fig.18 Gold ring embedded with gems, Ming Dynasty

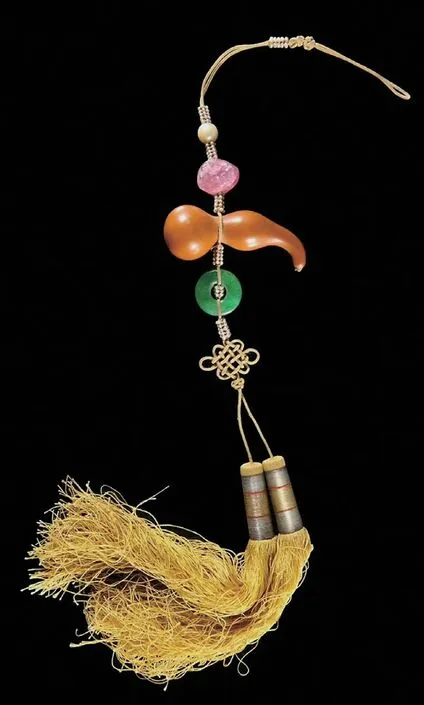

4.3 配饰

先民常常将葫芦形状的配饰系戴于身上,祈愿自己健康、平安。在各种葫芦造型的金银玉石中,清代有一种葫芦形佩(图19),其中间系着一个天然的小葫芦(明代称草里金),珍贵且难得。

图19 葫芦形佩,清代[33]Fig.19 Gourd-shaped wearing, Qing Dynasty

葫芦形的荷包也是比较常见的配饰。虽然现代留存的葫芦形荷包数量众多,但葫芦造形直到清代末期才成为荷包的一大分类。葫芦形荷包是在外族样式上发展过来的,五代时期,回鹘贵族流行佩戴的是倒挂状的葫芦形制荷包,晚清才呈亚腰葫芦状(图20)。葫芦形荷包造型中部以系绳收腰,上小下大,内部刺绣精美图案,如寓意福寿绵长的荷包上多绣有盘长纹、寿桃、蝙蝠和飘带。虽然荷包不及珠宝价值不菲,但以葫芦为式样的图案、造型、配色都异常精美,这使得葫芦荷包的佩戴在装饰的基础上还添加了几分亲切之感。

图20 石青色缎平金锁绣福寿绵长葫芦式荷包,清代[35]Fig.20 Gourd type pouch made of stone cyan satin with Pingjinsuoxiu craft and embroiderd good luck and long life pattern, Qing Dynasty

此外,古人在不同的时令节气会穿搭不同的葫芦型配饰。譬如,明代后妃在各类吉庆场合(如节日、寿诞和其他吉典)会身穿吉服,正月里,必穿葫芦景补子及蟒衣。葫芦景又名大吉葫芦,以葫芦为主体,与其余富有吉祥寓意的元素组合在一起,再搭配葫芦耳环与“大吉葫芦”簪钗迎春。

5 结论

葫芦自古就被赋予了多种含义,并随时代不断发展变化。中国古代的葫芦造型首饰主要发展并兴盛于宋代至清代。葫芦元素在宋、元的“象生”之风中兴起,于清朝祝颂的吉庆之风中兴盛。首饰的用料与工艺随朝代更迭逐渐丰富精进,嵌宝之风愈发热烈,式样也由耳饰拓展到头饰、手饰、配饰。不论是葫芦耳环还是其他葫芦型首饰的流行,究其本源,笔者认为主要原因如下:

(1)葫芦造型本身所孕育的含义可以同时满足人在精神与物质方面的需求,并从侧面体现各朝代的世相、规章典制与社会风俗。

(2)葫芦元素的内核总是围绕着人民大众质朴的愿望—对美好生活的向往与期待。所以,葫芦造型首饰是葫芦文化象征的产物,并且直到现代仍是中华文化重要的组成部分。其本身的造型以及用料、工艺、颜色等都体现着中国的传统文化与先民们对其哲学的思考。

类似于葫芦文化的古老民俗文化正不断地推陈出新,只有继续发掘葫芦文化的价值并深入了解,才能将其文化乃至创意价值提升到新的高度。本文涵盖的葫芦造型首饰仍不全面,今后将继续搜集并分析资料,在本文的基础上不断补充。