依达拉奉右莰醇联合阿替普酶静脉溶栓对急性脑梗死患者出血性转化及神经功能的影响

杨晓洁(佛山市南海区人民医院神经内科,广东 佛山528200)

急性脑梗死(ACI)是因脑动脉阻塞后导致脑组织缺血、缺氧,从而损伤脑部神经及组织,具有高致残率、高死亡率等特点,患者起病突然,伴有偏身感觉障碍、偏瘫等临床症状[1]。 现阶段,临床对于ACI的治疗早期多采用溶栓的方式,以恢复缺血缺氧区域的血液供应[2]。 阿替普酶为临床常用溶解血栓、激活纤溶酶原、恢复脑部血流及缺血再灌注的药物,能够在短时间内缓解病情,有助于促进病情转归[3]。 依达拉奉右莰醇具有抑制氧化酶活性的效果,具有较好的抗氧化作用,有助于减轻血管及神经损伤,促进神经功能恢复[4-5]。 鉴于此,本研究给予ACI 患者依达拉奉右莰醇联合阿替普酶静脉溶栓治疗,旨在探究其治疗效果。 报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021 年1 月至12 月我院收治的150 例ACI 患者,依据治疗方法不同分为溶栓组67 例和联合组83 例。 溶栓组中男38 例、女29 例;年龄52~86(69.83±3.67)岁;发病至入院时间1~5(2.06±0.53)h;梗死部位:脑干21 例、侧额顶叶17 例、内囊29 例。 联合组中男47 例、女36 例;年龄50~88(70.02±3.14)岁;发病至入院时间1~5(1.86±0.58)h;梗死部位:脑干26 例、侧额顶叶21 例、内囊36 例。两组一般资料比较,无显著差异(P>0.05)。 具有可比性。 本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 诊断标准 符合《中国急性缺血性脑卒中早期血管内介入诊疗指南》[6]中ACI 相关诊断标准,患者起病较急,伴有口歪眼斜、嘴角流延、半身无力等临床症状,且症状及体征持续时间超过数小时;影像学检查可见梗死病灶;存在局灶性神经功能缺损。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:符合上述诊断标准;首次发病;患者家属均对本次研究知情同意。 排除标准:既往存在颅脑手术史、创伤史;造血及凝血功能异常;伴有颅内恶性肿瘤;对本研究药物过敏;无法配合完成本次研究者。

1.4 方法 溶栓组患者给予静脉滴注阿替普酶(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,国药准字SJ20160055),取0.9 mg/kg 阿替普酶溶于100 ml 0.9% NaCl 溶液中,首先推注10%该溶液,随后采用静脉泵注的方式注射剩余的90%药液,且于1h 内注射完毕。 治疗后24 h 采用经头颅CT 扫描明确颅内无出血后给予阿司匹林肠溶片(Bayer S.p.A,国药准字:HJ20160684)治疗,2 片/次,共服用14 天。联合组于上述治疗基础上联合依达拉奉右莰醇(先声药业有限公司,国药准字H20200007)治疗,取30 mg 依达拉奉右莰醇与100 ml 0.9%NaCl 溶液混合后静脉滴注治疗,2 次/天,连续治疗14 天。

1.5 临床观察指标 (1)临床疗效:患者各临床症状及体征全部消失,美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分下降幅度≥90%为临床控制;各临床症状及体征好转,NIHSS 评分下降45%~89%为显效;各临床症状及体征好转,NIHSS 评分下降18%~44%为有效;未达上述标准为无效。 (2)出血性转化:根据头颅CT 影像学表现做如下分型,梗死病灶边缘出现点状出血为HI-1 型;梗死病灶内伴有融合性斑点状出血,但无占位效应为HI-2 型;血肿面积不超过梗死面积的30%为脑实质血肿(PH)1 型;血肿面积超过梗死面积的30%,且伴有明显占位为PH2 型。(3)神经功能评分:分别于治疗前及治疗14 天后采用NIHSS 评分表对患者神经功能缺损情况进行评估,共包括11 项内容,满分42 分,神经功能恢复越好,评分越低。 (4)血清氧化应激水平及炎症指标:采集患者治疗前及治疗14 d 后5 ml 清晨空腹静脉血,00 r/min,离心半径10 cm,离心时间10 min,获得上层血清,应用ELISA 法测定超氧化物岐化酶(SOD)、丙二醛(MDA)水平。 另采用免疫比浊法测定C 反应蛋白(CRP)及基质金属蛋白酶-9(MMP-9)水平。(5)不良反应:发热、转氨酶升高、胃肠道反应。

1.6 统计学处理 采用SPSS 22.0 统计学软件处理数据。 计量资料采用(±s)表示,行t 检验;计数资料采用例(百分率)表示,行χ2检验。 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

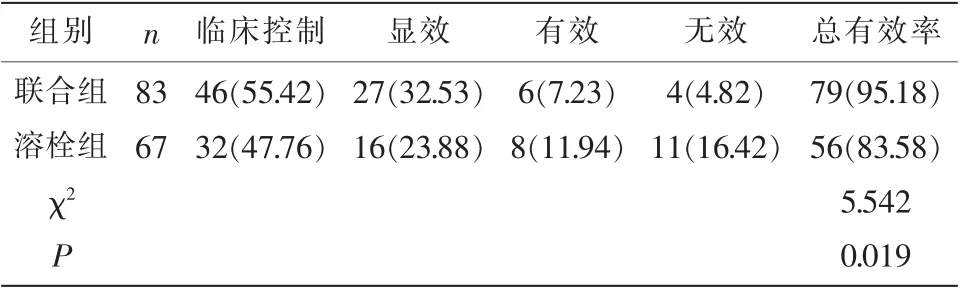

2.1 两组临床疗效比较 联合组治疗总有效率高于溶栓组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

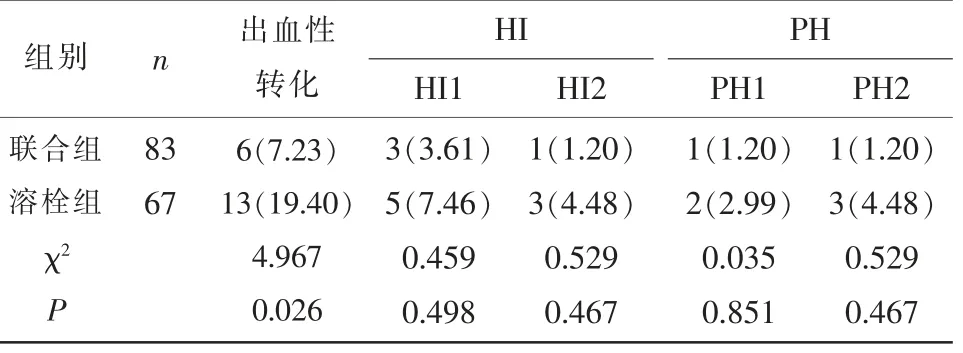

2.2 两组出血性转化率比较 联合组出血性转化率低于溶栓组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组出血性转化率比较[n(%)]

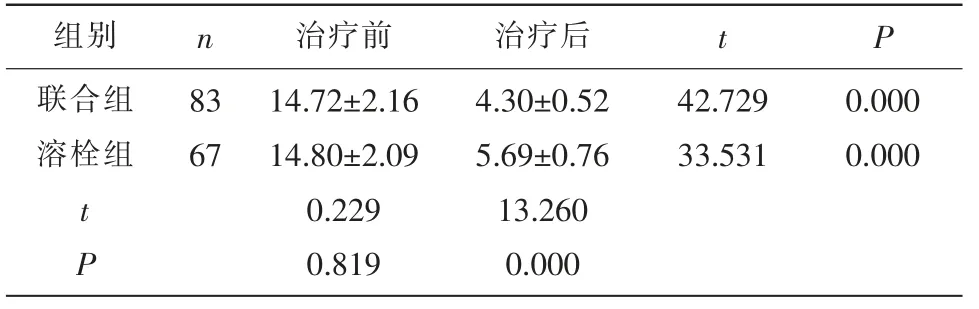

2.3 两组NIHSS 评分比较 治疗前,两组NIHSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,联合组NIHSS 评分低于溶栓组,差异有统计学意义(P<0.05))。 见表3。

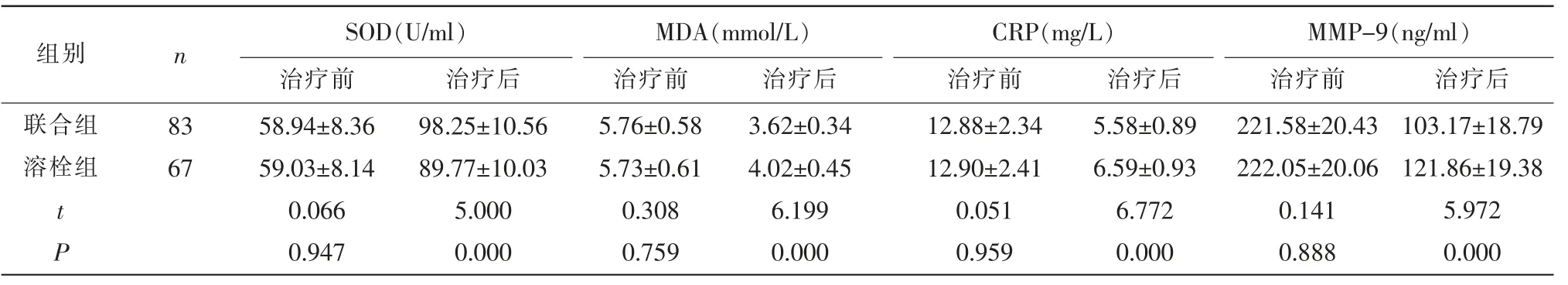

2.4 两组氧化应激水平及炎症因子指标比较 治疗前,两组氧化应激各指标及炎症因子各指标水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,联合组SOD 高于溶栓组,MDA、CRP、MMP-9 水平均低于溶 栓组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

表3 两组治疗前后神经功能评分比较(±s,分)

表3 两组治疗前后神经功能评分比较(±s,分)

组别 n 治疗前 治疗后 t P联合组溶栓组82.723.53.00.000 t P 14.72±2.14.80±2.0.22.81.30±0.5.69±0.73.26.000

表4 两组氧化应激水平及炎症因子指标比较(±s)

表4 两组氧化应激水平及炎症因子指标比较(±s)

组别 n SOD(U/ml) MDA(mmol/L) CRP(mg/L) MMP-9(ng/ml)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后联合组溶栓组87 t P 58.94±8.39.03±8.1.06.948.25±10.59.77±10.0.00.00.76±0.5.73±0.6.30.75.62±0.3.02±0.4.19.002.88±2.32.90±2.4.05.95.58±0.8.59±0.9.77.0021.58±20.422.05±20.0.14.8803.17±18.721.86±19.3.97.000

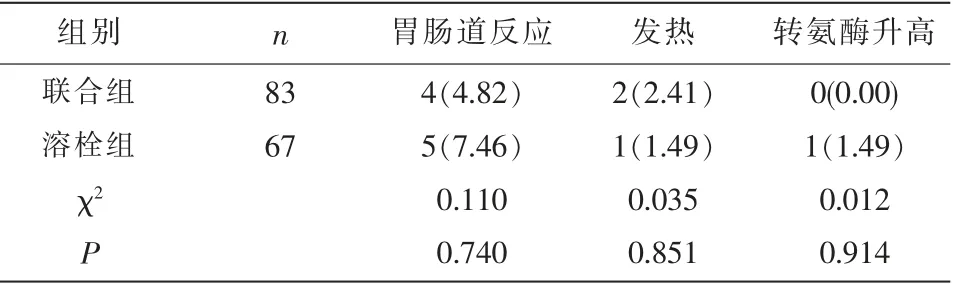

2.5 两组不良反应发生情况比较 两组不良反应发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组不良反应发生情况比较[n(%)]

3 讨论

ACI 发病机制较为复杂,动脉粥样硬化是ACI发病的基本病理因素,同时受到脑血管狭窄、堵塞等因素影响,使得脑组织发生缺氧、缺血性坏死,从而产生大量氧自由基及神经元细胞凋亡,影响脑组织功能的恢复[7-8]。 又因ACI 患者病情进展较快,发病后若得不到及时有效的救治,可导致残疾或死亡,对其生命安全及生活质量均造成严重影响[9-10]。 因此,对于ACI 患者做到及时的救治对促进病情转归等具有重要作用。

ACI 早期的治疗以溶栓为主,阿替普酶为常用的血栓溶解药物,其有效成分赖氨酸残基可结合血栓纤维蛋白,达到激活纤溶酶原,使其成为纤溶酶后以达溶栓的目的[11]。 依达拉奉右莰醇具有氧自由基清除功能,其药理作用在于可有效抑制胶质细胞的神经毒性,大大降低血管及神经功能的损伤[12]。另该药还能够在不同环境中抑制自由基活性,缓解因自由基导致的过氧化反应及对其他相关组织造成的损伤,并可抑制神经细胞及血管内皮细胞过氧化,有助于促进其凋亡,最终利于改善颈动脉功能[13]。与阿替普酶联合应用可在短时间内改善ACI 患者各临床症状,减轻神经损伤。 本研究结果显示,治疗总有效率联合组为95.18%高于溶栓组的83.58%,表明两种药物联合在ACI 治疗中获得较好的临床效果,有助于改善各临床症状,促进病情转归。 ACI 患者经静脉溶栓后出血性转化的实质在于血脑屏障被破坏,一旦血脑屏障渗透性增加后,便可出现出血性转化。因缺血时间发作较短,脑血管受到血脑屏障的影响被破坏,此时再灌注可导致侧支循环开放,引发出血转化。相关研究显示[14],当脑缺血溶栓治疗后发生再灌注损伤可导致严重的炎症反应,可生成大量的氧自由基及释放炎症介质。又因脑部耗氧量较大,对氧需求量较高,一旦发生脑部缺血缺氧时,则会引发较大的炎症反应及应激反应,故给予积极的抗炎及抗氧化治疗尤为重要。本研究结果显示,出血性转化率联合组为7.23%,低于溶栓组的19.40%,且治疗后NIHSS 评分联合组低于溶栓组,SOD 联合组高于溶栓组,MDA、CRP、MMP-9 水平联合组均低于溶栓组,不良反应两组对比无统计学差异,表明两种药物联合治疗能够有效抑制ACI 患者炎症反应及氧化应激反应,减轻神经功能损伤,安全可靠。 分析其原因可知由于依达拉奉右莰醇具有较强的氧自由基清除性,不仅仅可抑制血管内皮细胞及神经细胞的过氧化,还可及时清除氧自由基,上调跨膜电位,减轻因氧自由基影响对组织细胞造成的刺激,或释放已激活的炎症因子,最终达到治疗的目的[15]。

综上所述,依达拉奉右莰醇联合阿替普酶静脉溶栓在ACI 患者应用中能够有效降低出血性转化率,保护神经功能,减轻氧化应激反应,抑制炎症反应,安全性高,疗效确切,值得推广。