中国建筑构件中鱼龙形雀替的图像学研究

张 赟

受艺术史理论的影响,从20 世纪40年代起图像学逐渐应用到建筑批评领域,对建筑的象征意义以及形式内涵加以分析[1]。将雀替这一中国建筑构件进行图像学研究,不同于传统美术作品的图像学研究,且又因为雀替只是中国传统建筑中的一小部分,因此也不是完全意义上的建筑图像学研究。类比潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)的图像学研究,对鱼龙形雀替进行基本形式的前图像志描述、图案的人文含义和鱼龙形雀替所构建的地方区域意义的图像志分析及时代背景下鱼龙雀替发展下民族审美取向的变化和其社会价值的图像学解释。

1 雀替构件的用与美

1.1 雀替在建筑中的作用

雀替常见的别称有“角替”“替木”“绰幕枋”等,是置于传统建筑中梁或阑额与柱交接处的下部的构件,也常用于柱间作为一种纯装饰性的艺术作品。雀替在中国建筑构件中成熟时期较晚,是通过柱顶上的横木变化发展起来的。横木一方面发展成为结构复杂斗拱,另一方面又变化成为“复栋”或“替木”,除了具有一定的承重作用外,还能削减梁、枋的间距或是增添梁头的抗剪能力[2]。雀替的功能主要包括以下:结构作用、装饰作用以及扩大空间的作用。雀替的雏形可追溯至北魏时期,在宋代时根据李诫《营造法式》上的记载“雀替”只是作为“阑额”中的一部分:“檐额下绰幕枋,广减檐额三分之一,出柱,长至补间,相对作楮头或三瓣头”。元代以前雀替构件大多用于房屋的内檐,明代之后雀替才逐渐普及,在构图上也有了进一步的发展。在清代,雀替发展成为一种风格独特的构件,普遍用于外檐额枋下,其工艺纹饰的多样性极大丰富了中国古建筑形式。

1.2 雀替纹饰的多样性

雀替原是由力学而来的构件,因其可不受其他建筑构件限制,纹饰能够较为肆意地发挥人的主观能动性,所以雀替呈现出更为丰富的类型和富于变化的图案。雀替的纹饰以传统中国文化为主流,多为有吉祥寓意的图案雕刻。但由于中国幅员辽阔加之时间推移,并且各个地方的气候地理条件、民俗习惯的差异以及在封建势力统治下的政治影响等多种因素,导致呈现出来的雀替的工艺及其装饰纹案也有了明显的区别。例如藏式雀替的形制主要沿袭北方地区的雀替形制,在图案内容上以藏传佛教相关的植物纹饰、动物纹饰和法器图案为主[3]。其雀替木雕主体所刻为佛教经变故事《水兽祥瑞图》中的水牛王,整体色彩浓烈明快,呈现出了浓厚的藏族区域文化特色。

2 鱼龙形雀替的图像学研究

2.1 鱼龙形雀替前图像志描述

图像本体分析的阐释行为主要表现为类形式分析(pseudo-formal analysis)[4]。由于我国古建筑大多为木建筑和石建筑,鱼龙形雀替跟随建筑种类以木雕石雕为主。总体以浮雕和圆雕为雕刻手法,通过各个角度形态结构的空间变化,使整个鱼龙形生动而富有极强的立体感。

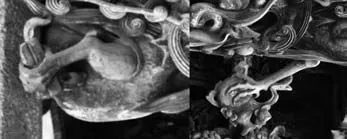

明代的鱼龙形雀替(图1)主要雕刻手法为浮雕,整体造型呈现S 形。龙头雕刻为浅浮雕,龙嘴为镂空雕,是整个雕刻部分中最具有立体感的一部分。鱼身部分用浮雕雕刻出了鱼鳍,背部有大部分半圆状线刻,细致地刻画出了鱼鳞部分。鱼尾部分上扬内卷,跟传统鱼纹中鱼尾的表现方式一致,显得鱼尾灵动又富有生机。整体来说鱼身和鱼尾的部分的占比较多而龙头的部分则较少。以现藏于广东省博物馆的清代鱼龙纹雀替为代表(图2),可以看出整体的雕刻手法由浮雕变为圆雕,圆雕手法相比于浮雕,通过在雕件上的三维表现使整体上更具有立体感,通过多方位、多角度的雕刻,使鱼龙形造型更为灵动、栩栩如生。龙头的眼神带着威严的气势、额头饱满、嘴微张,能看到雕刻的牙齿,龙须采用镂空雕和高浮雕的结合手法,整个龙头显得气势磅礴。鱼身大多以分叉式内卷或是上卷进行收尾,鱼身的腹部填满了细密阴刻线组成的网格纹,表现出鱼鳍和鱼尾的真实感和灵活性。发展到清晚期光绪元年(1875 年)重修的揭阳关帝庙前厅梁下木雕(图3)可看出,整个鱼龙形雀替构图更加丰富,弱化了鱼身,仅保留一点鱼尾造型,从龙头的雕刻演化为以龙头龙身为雕刻主体。龙头上的犄角更为明显,龙须数量更多、更丰富。龙身附近还雕刻了龙臂,龙臂十分有力,爪里还握有一个四方带线刻的东西。龙口微张似在吞吐云雾,旁边辅以花卉藤枝,增添了雀替构件的节奏与韵律以及视觉上的层次。

图1 明木雕鱼龙纹雀替(图源:广西民族博物馆)

图2 清代鱼龙纹雀替为代表(图源:广东省博物馆)

图3 揭阳关帝庙前厅梁下鱼龙形雀替木雕(图源:潮州木雕博物馆)

2.2 鱼龙形雀替图像志分析

雀替中“雀”是绰幕的绰字,至清代讹转为雀[5]。相传与孤寡老妇人相伴的雀鸟化作木鸟支撑住要倒塌的房屋,便是雀替的由来,说明雀替含有守护房屋安全的意味。鱼龙形纹案的母题分别是鱼纹与龙纹,这两类纹饰均可追溯至新石器时代。自古以来不仅作为氏族图腾进行使用,且鱼纹和龙纹也被分别应用到陶器瓷器、玉石纹样、服饰刺绣等生活的各个领域。从表意的角度看,鱼龙结合的鱼龙形图案来源有4 个:一是通过单纯叠加鱼纹和龙纹各自的寓意来表达的象征意义。二是鳌鱼,鱼龙形雀替在潮汕许多地方又被称为鳌鱼雀替。鳌鱼相传为龙生九子之一,又名鸱吻。常被放置于古代建筑的屋脊之上手持宝剑,起到古代避雷针的作用。传说鳌鱼能够喷水而讨厌火,因此将其用作房上建筑构件,借鳌鱼克火之意用以保护木构建筑[6]。三是摩羯鱼,鸱吻和摩羯鱼之间有很强的关联性,摩羯鱼作为古印度神话中的动物,随佛教一起传入中国,形成中国化的龙首鱼身圆雕摩竭鱼。四是鱼化龙的形象来源于鲤鱼跃龙门的传说。这也是鱼龙形雀替所蕴含的最为常规的意义。鱼龙形雀替形象为翻卷腾跃龙首鱼身,象征由鱼向龙的转化,也代表“独占鳌头”用来激励人逆流而上,一朝成名成为位高权重者。

鱼龙形这类独具特色的雀替流行于东南沿海一带,鱼龙形雀替以潮汕木雕为基础,形成的建筑构件体现了潮汕建筑独有的特色。揭阳关帝庙前厅梁下木雕中(图3)龙口微张,吞云吐雾旁边还辅以莲花形成完整构图,意喻口吐莲花。据考证早在河南洛阳龙门古阳洞、河南巩县石窟寺的北魏佛龛上,就出现了口吐莲花的龙的形象[7]。这也说明佛教传入中国后对我国民间文化有深刻影响。透过鱼龙形“口吐莲花”也看出潮汕地区人们对于人际交往和谐和个人文化内涵的追求。

鱼龙形雀替是潮汕地区中等级较高的一种雀替形式,其主题大都为鱼化龙寓意鱼跃龙门。在发展中龙身的比例不断加大,刻画也逐渐细致。在构图与雕刻中还细致地刻画出强壮的龙臂和有力的龙爪,同时许多龙爪里都握有不同的东西。但由于这部分内容缺少史证资料,只能走访询问当地博物馆工作人员了解一二。位于潮州市潮安区彩塘镇金砂乡斜角头的从熙公祠,其门楼石雕彩绘雀替建于同治九年(1870 年)至光绪九年(1883 年)竣工(图4)中鱼龙纹雀替石雕上的龙身右爪中抓有一幅彩绘立轴画,前左爪和后爪均抓着如意绳。取如意绳的谐音,如圆即意为如意;如意的“绳”与“成”谐音,有愿望达成之意;立轴画则意为也有立即成之。另一处鱼龙形雀替位于揭阳市榕城区光绪元年(1875年)重修的揭阳关帝庙前厅梁下木雕(图5 左)中龙爪抓着一带有线刻的方形,据考为一本书卷,传递出该地区重视读书教育的传统。同时由于雀替是成对出现,鱼龙形雀替在造型上分雌雄,与之相对应的另一边鱼龙形雀替龙爪里爪着一个葫芦(图5 右)。葫芦谐音“福禄”,也是体现官本位思想下,人们对于加官进爵的憧憬。从“立轴画” “如意绳”到“手拿书卷”“葫芦”,鱼龙形雀替反应了潮州虽然是潮商故里,也十分重视当地的文化教育,尊儒重商拥有注重文化学习的社会风尚。

图4 清从熙公祠鱼龙纹雀替石雕(局部)(图源:潮州木雕博物馆)

图5 清揭阳关帝庙鱼龙形雀替木雕(局部)(图源:潮州木雕博物馆)

2.3 鱼龙形雀替图像学解释

对鱼龙形雀替的图像学解释,意在揭示鱼龙形雀替所呈现的时代风貌,以及背后蕴含的人文性的含义,体现东南沿海人民更为深层的精神内涵。透过鱼龙形雀替可以窥见明清时期所呈现的地方审美特征和地域文化性格。东南沿海文化区域范围以韩江三角洲为主,以及旧时的潮州府一带为中心区域。从其纹案中透露出积极的入世思想,将“书卷”“福禄”所代表的知识与权力紧密关联,作为地方性增添的符号意义。这就说明东南沿海地区虽位于省尾国角,也深受传统儒家思想的影响。在“学而优则仕”的儒家科考社会语境下,不仅看中“鱼跃龙门”,也注重“口吐莲花”下个人品质道德的提升,在日常生活中起到读书教化的作用。

另一方面,鱼龙形雀替精美的装饰艺术反映了明清时期东南沿海地区的潮汕作为“岭海名邦”,拥有强大经济实力。潮汕地区的雀替大多形制复杂且几乎都有彩绘乃至描金,整体可预见其制作完成之时彰显的华丽富贵的气势。对比同时期的螭龙铁力木雀替(现藏于观复博物馆),铁力木常被用于制作较为高级家具的贵重木材,在潮州地区仅作为一种建筑的装饰性构件。这说明类似精巧细致、巧思构图的雀替,也是建筑主人为彰显自身财富能力,展示社会的地位的重要手段。

中国传统建筑多以木构架为主,建筑雕塑以木雕为主,这些雕刻不仅为建筑增添了很强的人文性,也有很强的装饰性,形成明显的民族特征并将其符号化成为一种民族语言,展现了一个民族的时代风貌。雀替这一建筑构件,从承载建筑重量的实用性构件走向装饰性的历史过程表明,明清时期鱼龙形雀替浓厚的装饰意味跟这一时期社会的审美取向有很大的关系。明清时期的总体社会的审美取向在延续唐宋社会发展脉络、保留自身历史发展路线的同时,因资本主义萌芽加之社会生产力水平显著提高,带来社会中思想观念的变革,生活方式的多样和城市文化的不断进步使社会经济极大地超越了以往水平,飞速发展的商品经济带来了史无前例的艺术发展空间。

鱼龙形雀替形式上的变化过程是中国历史朝代更迭下审美变化的结果。明代的审美的观念是“宜简不宜繁”承袭自宋代以来简约的美学价值取向。但随着社会进步,原先呈现不同审美取向的文人士大夫与市民阶层之间打破了壁垒,有相互转化相互融合的趋势。这体现在明代园林发展出现了“城市园林”,园林艺术从追寻隐逸山林转向的市井社会实现“大隐隐于市”的境界;并且明代的文学中的小说题材也开始描绘世俗的人情物理,进入了通俗文学的范畴。明代审美风尚的巨大变化在鱼龙形雀替上呈现,反映了当时建造的技术水平在吸收前朝经验上逐渐精细,雕刻制作工艺也达到一定的高度。明清时期手工技艺鱼龙形雀替不仅体现了中华民族的思想文化,还展现了传统地方艺术审美的追求和人们的精神向往,鱼龙形雀替建筑装饰构件也在时代发展中逐渐成为了一种语言符号。

3 结语

鱼龙形雀替的产生和发展体现了社会的审美取向的变化,其独特的装饰图案具有重要文化意义和社会价值。以图像学方法论为解读方式,透过鱼龙形雀替的外在表现形式,揭示雀替背后深远的时代意义和民族审美取向。鱼龙雀替不仅融合了对美好生活的憧憬,还凝聚了沿海地区对于教育重要性、良好人际关系交往的共识。在表现地方性文化认同的同时,也使传统地方建筑更富有情感趣味和艺术的内涵,展现了中国传统古建筑独特的美与文化内涵。