珠江口盆地边缘洼陷油气勘探潜力

——以西江36洼为例

何金海,彭光荣,吴静,李振升,蔡国富,汪晓萌,杜晓东,赵超,石创,朱定伟

中海石油(中国)有限公司深圳分公司,深圳 518054

边缘洼陷是位于大型沉积盆地或坳陷带边缘的小规模洼陷,通常位于斜坡或隆起区,远离中央坳陷带。由于边缘洼陷面积相对较小,受后期抬升剥蚀或岩浆活动改造强烈,相对于中央坳陷带而言,其油气勘探程度低,勘探潜力饱受质疑[1-2]。近年来,随着勘探深入,多数盆地内部中央坳陷带的勘探进入中后期,而部分边缘洼陷展现出较好的油气成藏条件与勘探效益。例如,渤海湾盆地的秦南凹陷、庙西凹陷、黄河口凹陷东洼等边缘洼陷周缘相继发现多个亿吨级油田[3-5]。珠江口盆地相继在位于珠三坳陷边缘的阳江东凹发现恩平20-4和恩平20-5油田[6-8]。因此,开展对边缘洼陷的结构、烃源潜力和成藏条件的研究,将为进一步拓展勘探区带具有重要意义[6-7,9-10]。

珠江口盆地是位于南海北部大陆边缘的新生代裂陷盆地,受中生代NE和EW向两组先存断层的影响,形成了“三隆夹两坳”的构造格局。新生代以来,受珠琼一幕、惠州运动和珠琼二幕构造运动的影响,在珠一坳陷和珠二坳陷发育一系列边缘洼陷[11-13]。系统研究这些边缘洼陷的裂陷结构、构造演化和油气地质条件,具有重要油气勘探意义。作为珠江口盆地珠一坳陷内部具有代表意义的边缘洼陷,西江36洼受强烈抬升剥蚀和岩浆活动改造,地质条件复杂,其洼陷结构、烃源潜力和成藏条件的认识难度较大,长期以来其勘探潜力饱受质疑,制约了该地区的勘探进程[11,14-17]。本文基于重处理的连片三维地震资料,系统分析西江36洼的洼陷结构、烃源潜力和成藏特征,并探讨其勘探潜力,对推动珠江口盆地类似成洼背景的边缘洼陷的油气勘探具有重要指导作用。

1 地质背景

南海位于欧亚大陆东南部,地处太平洋板块、欧亚板块和印-澳板块结合部,是西太平洋地区众多边缘海之一,油气资源非常丰富[18-23]。珠江口盆地位于南海北部陆缘,东以台西南盆地为界、西以琼东南盆地为界、北侧为华南大陆、南临双峰盆地,呈NE向展布,是中生代褶皱基底上形成的新生代含油气盆地[24-26]。中生代受太平洋板块向欧亚板块俯冲方向和角度的变化,在南海北部陆缘形成了一系列NE向和EW向断裂。新生代在右旋伸展应力背景下,NE向和EW向先存断裂分期活化,形成了珠江口盆地“三隆夹两坳”的构造格局。珠江口盆地由北往南分别由北部隆起带、北部坳陷带、中央隆起带、南部坳陷带和南部隆起带等次级构造单元组成[25,27]。珠一坳陷隶属于珠江口盆地北部坳陷带,整体呈NE向展布,由一系列NE向展布的半地堑和复式半地堑构成,从东往西依次为韩江凹陷、陆丰凹陷、惠州凹陷、西江凹陷和恩平凹陷[12,28-29]。

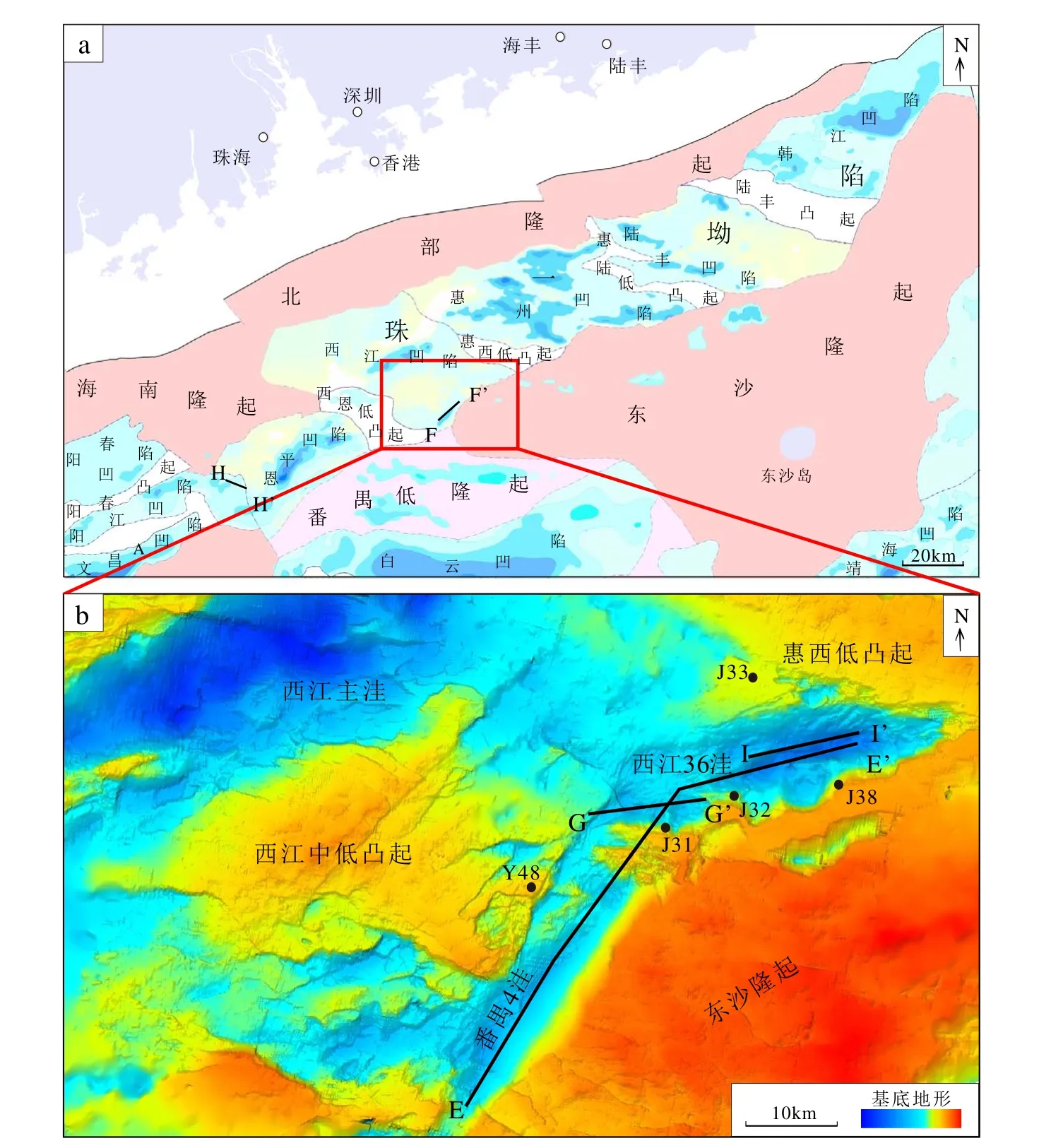

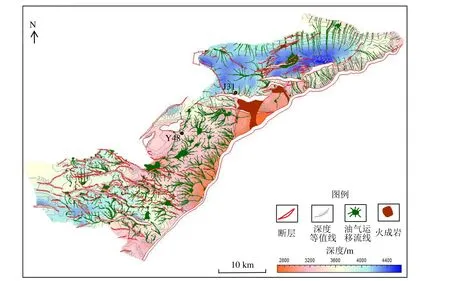

西江36洼位于西江凹陷东南部,北邻惠西低凸起、南邻东沙隆起、西邻西江中低凸起,西北与西江主洼相连,西南与番禺4洼相连(图1)。新生代以来,珠一坳陷先后经历了裂陷期、拗陷期和断块活动3个构造演化阶段,包括珠琼运动一幕、惠州运动、珠琼运动二幕、南海运动和白云运动等一系列构造运动,发育前古近系(基底)、文昌组、恩平组、珠海组、珠江组、韩江组、粤海组、万山组和第四系[11-13,30]。古近系文昌组发育6个三级层序,不同洼陷三级层序发育完整程度不同,其中西江36洼早断早衰,缺少文一段地层。珠一坳陷勘探实践表明,纵向上文四段和文三段为珠一坳陷最有利生烃层段,文昌组、恩平组和珠江组等多套储盖组合,其中珠江组T50界面(上下珠江组的分界面)附近发育一套大规模的区域海泛泥岩,为研究区最有利的区域盖层(图2)。

2 洼陷结构特征与构造演化

2.1 洼陷结构特征

西江36洼呈NE向展布,分为东、西两个次洼(图1b),其中东次洼面积约267 km2,西次洼面积约232 km2。在西江36洼的陡坡带以及西江36洼和番禺4洼的过渡部位发育一系列EW向断层,并伴随火山活动,使得洼陷结构复杂化(图1b、图3)。从现今的基底地貌图(图1b)可以看出,西江36洼和番禺4洼为分割的两个洼陷,番禺4洼为NE向展布,而西江36洼为近EW向展布。因此,前人认为西江36洼主体受EW向断层控制,为晚文昌—恩平期发育,断陷规模和文昌组厚度相对较小[31]。

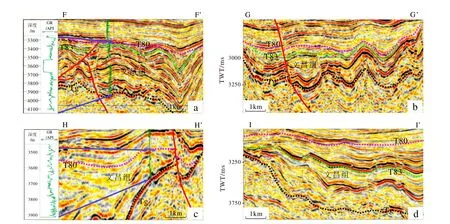

本次利用重处理的连片三维地震资料,在T80(古近系文昌组顶面)沿层相干切片上可以清晰见到西江36洼和番禺4洼是由一条统一的NE向控洼断层控制(图4)。从垂直控洼断层的地震剖面上可以看出,西江36洼为南断北超的箕状断陷特征,陡坡带受EW向断层和火山活动影响而复杂化(图5c、d)。而番禺4洼呈现出双断的特征,但整体为南断北超的结构特征,北侧为调节断层,南侧是主控断层(图5a、b)。

2.2 构造演化过程

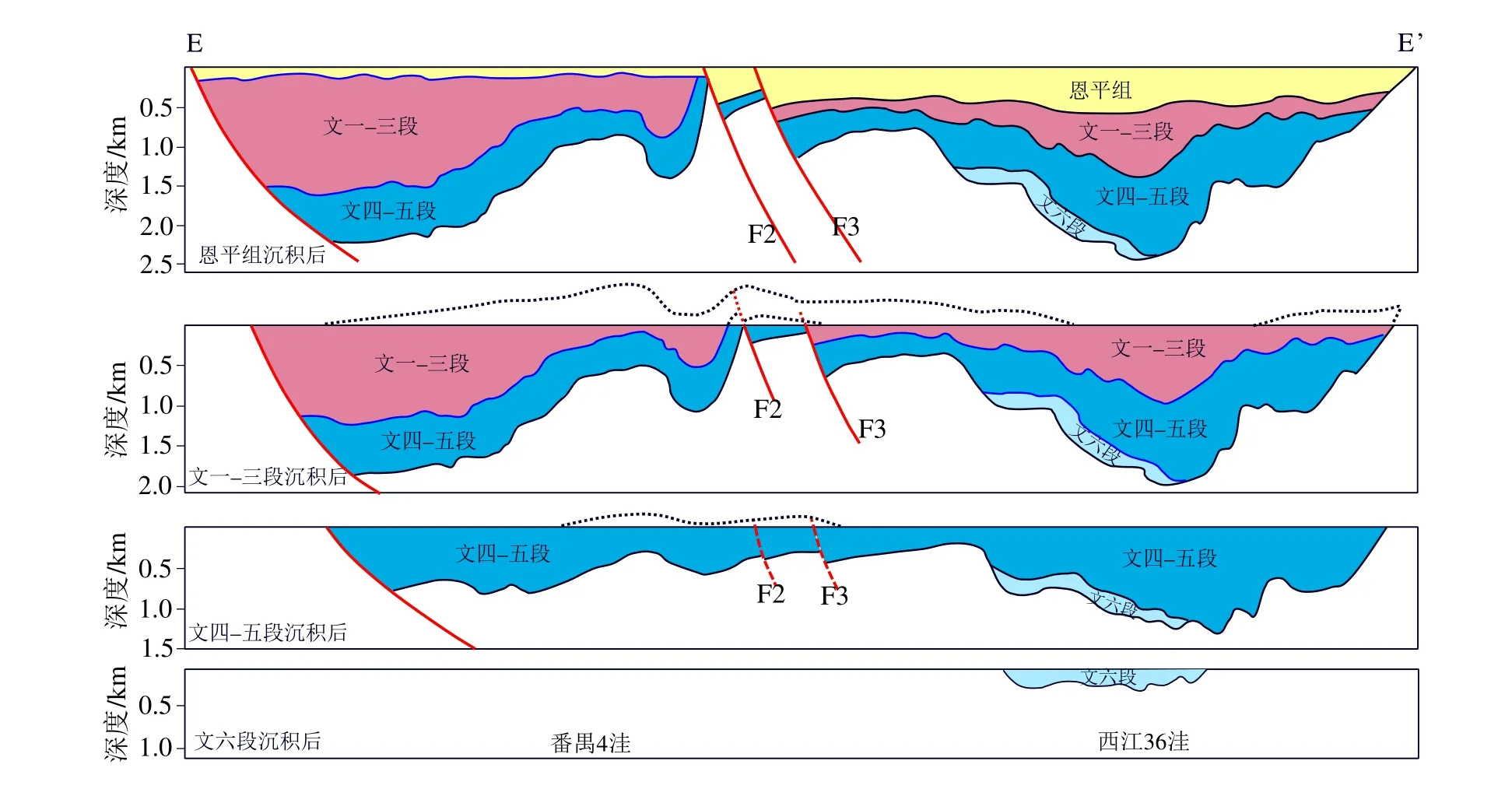

在钻井标定、层位解释和地层接触关系分析的基础上,对西江36洼和番禺4洼的地震剖面进行构造恢复。可以发现,在珠琼一幕运动时期,西江36洼优先张裂接受沉积,发育文六段沉积。文五—文四段沉积期,西江36洼和番禺4洼连通为统一的湖盆接受沉积。下文昌组沉积末期,受惠州运动的影响,部分地区抬升遭受剥蚀。上文昌组沉积时期,西江36洼和番禺4洼为统一湖盆,文昌组沉积末期,受到珠琼运动二幕的影响,大范围遭受抬升剥蚀。进入恩平期以后,整体沉降接受统一的沉积(图6)。

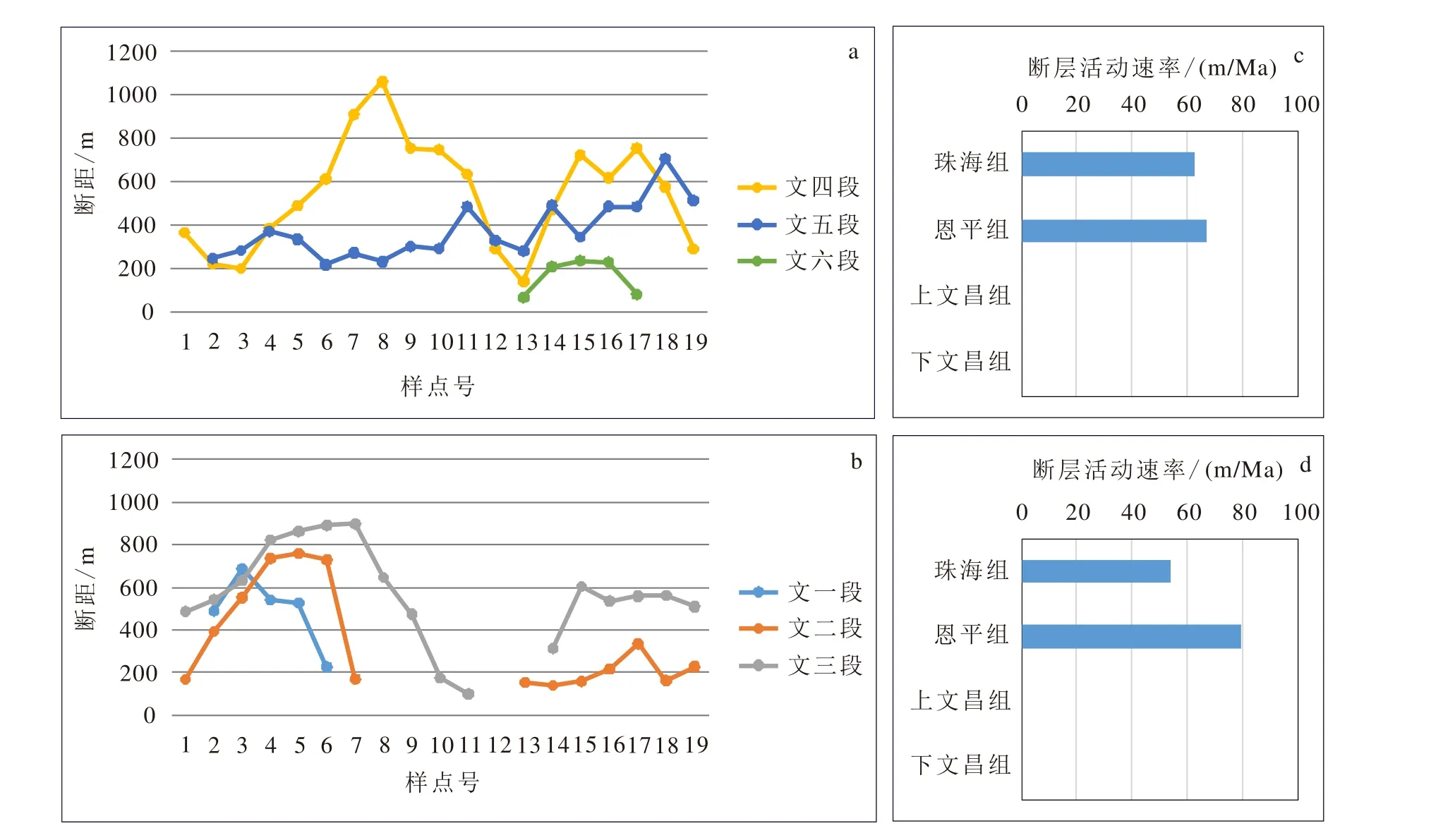

在此基础上对西江36洼的洼陷演化特征做了分析。早文昌期,在NW-SE向伸展应力背景下,珠江口盆地NE向先存断层优先活化,控制了西江36洼NE向控洼断层的发育。由于断陷期湖盆在隆起区一侧没有接受沉积,分析断陷期控洼断层活动性一般运用断层断距-距离曲线图[32-33]。从控洼断层F1断层断距-距离曲线图上可以看出,古近系文六段沉积期,控洼断层F1的13-17号样点断距大于零,断层开始活动;且13-17号样点对应了西江36东次洼位置,即说明西江36洼东次洼优先张裂。古近系文五段沉积期,2-19号样点断距都大于零,说明控洼断层F1整体活动,但19号样点一侧断距最大,往1号样点方向断距减少,说明F1断层活动性东强西弱,即西江36西次洼继东次洼后裂开,逐渐向番禺4洼过渡。在文昌组晚期,西江36洼逐渐停止活动,在文一段沉积时期不活动,而番禺4洼继承性发育,逐渐萎缩(图4b,图7a、b)。

文昌组沉积期,西江36洼为典型的箕状断陷结构,呈现南断北超的特点。在晚文昌—恩平期,随着区域应力背景的右旋,珠江口盆地表现为近SN向伸展应力背景,在珠琼二幕构造运动的影响下,西江36洼陡坡带发育一系列的EW向断层(图4b,图7c、d),同时伴随强烈岩浆活动。由于EW向断层断距达1 139 m,而文昌组现今最大地层厚度为2 057 m,陡坡带由于岩浆上拱,位于NE向控洼断层和EW向调节断层之间的地层遭受大幅度隆升剥蚀[34],造成现今西江36洼文昌组深度图上展现出:文昌组地层最厚的位置为EW向断层附近, EW向断层为控洼断层的假象。而实际上,西江36洼原始沉积期地层最厚的位置位于NE向控洼断层附近。

图 1 西江36洼位置图(a)和基底地形图(b)[14]Fig.1 Tectonic sitting (a) of the Xijiang 36 Sag and the submarine geomorphology of the sediment basement (b)

图 2 珠一坳陷综合柱状图[12]Fig.2 Comprehensive geological column of the Zhu Ⅰ Depression

图 3 过番禺4洼–西江36洼地震剖面剖面位置见图1。Fig.3 An arbitrary seismic line along the Panyu 4–Xijiang 36 SagSee Figure 1 for the cross-sectional location.

图 4 番禺4–西江36洼T80(文昌组顶面)沿层相干切片(a)与断层平面展布对比图(b)Fig.4 Coherent slice along the T80 (top of Wenchang Formation) horizon (a) and the plane distribution of faults (b)

图 5 过番禺4和西江36洼地震剖面剖面位置见图4b。Fig.5 Seismic sections across the Panyu 4 and Xijiang 36 SagSee Figure 4b for the cross-sectional location.

图 6 番禺4洼–西江36洼古近系构造恢复剖面剖面位置见图1b。Fig.6 The Paleogene structure restoration of the Panyu 4–Xijiang 36 SagSee Figure 1b for the cross-sectional location.

图 7 番禺4洼–西江36洼古近纪断层活动特征取样点位置见图4b。a. F1断层下文昌组(Tg-T83)沉积期断距-距离曲线图,b. F1断层上文昌组(T83-T80)沉积期断距-距离曲线图,c. F4断层古近纪活动速率,d. F5断层古近纪活动速率。Fig.7 Characteristics of the Paleogene fault activity in the Panyu 4-Xijiang 36 SagSee Figure 4b for the location of the sampling point. a. the fault-distance curve of the Wenchang Formation (Tg-T83) of the F1 fault during the depositional period, b. the fault distance-distance curve of the F1 fault Wenchang Formation (T83-T80) during the depositional period, c. the Paleogene activity rate of the F4 fault, d. the Paleogene activity rate of the F5 fault.

因此,西江36洼和番禺4洼原始沉积时期为NE向断层控制的统一湖盆。古近系文昌组西江36东次洼优先张裂沉积了文六段,而西江36西次洼和番禺4洼随后张裂接受沉积。晚文昌期,番禺4洼为继承性发育,而西江36洼先萎缩,不发育文一段地层。

2.3 原型盆地恢复

原型盆地恢复的方法有很多,常用的方法有泥岩声波时差校正法、古地温法、镜质体反射率法、沉积速率法以及残余地层厚度趋势延伸法等[35-40]。本次研究为了分析西江36洼和番禺4洼的洼陷结构关系和演化过程,服务于西江36洼烃源岩评价,对西江36洼和番禺4洼进行了原型盆地恢复。由于西江36洼缺少钻遇古近系文昌组厚层泥岩钻井,本次研究采用残余地层厚度趋势法来研究西江36洼的演化过程,以及西江36洼和番禺4洼文昌期的沉积充填关系。

地层趋势厚度法是运用从洼陷中心往湖盆边缘沉积地层厚度逐渐减薄的原理,利用沉积地层厚度变化趋势来恢复地层剥蚀厚度的方法。在地震剖面上首先识别残余地层厚度,然后选取地层接触关系明显的地震剖面,识别地层剥蚀起点作为“起剥点”,利用地层厚度变化趋势,从“起剥点”往隆起区逐步恢复地层沉积时的原始产状,在此基础上计算地层原始沉积厚度。地层原始沉积厚度和残余地层厚度的差值即为地层的剥蚀厚度。最终,在区域地质背景和研究区构造演化剖面的约束下即可恢复沉积期原型盆地[10]。

通过研究连接西江36洼和番禺4洼的地震剖面特征,可以识别出西江36洼和番禺4洼发育3处基底隆起,分别位于番禺4洼北次洼(图3中a位置)、西江36洼与番禺4洼的交界处(图3中b位置)和西江36洼西次洼(图3中c位置)。在隆起区附近,两个大的不整合分别代表惠州运动的T83界面和珠琼运动二幕T80界面。界面之下可以见到明显的削截特征,是两次基底抬升地层遭到剥蚀的响应特征。

通过原型盆地恢复发现,下文昌组沉积时期,西江36洼和番禺4洼为连通的统一湖盆,最大沉积厚度为1 200 m,下文昌组沉积末期的惠州运动时期,番禺4洼北次洼、西江36洼和番禺4洼过渡带,西江36洼西侧陡坡带遭受抬升剥蚀,最大剥蚀厚度为650 m。上文昌组沉积时期,西江36洼和番禺4洼仍为连通的统一湖盆,最大沉积厚度1 900 m,上文昌组沉积末期(珠琼运动二幕运动时期),番禺4南北次洼、西江36洼和番禺4洼过渡带,西江36洼西次洼和东洼陡坡带遭受抬升剥蚀,最大剥蚀厚度为700 m。因此,原型盆地恢复结果也支持西江36洼和番禺4洼在文昌组沉积时期为统一的连通湖盆(图8)。

图 8 番禺4洼–西江36洼文昌组沉积厚度Fig.8 Sedimentary thickness of the Panyu 4–Xijiang 36 Sag

综上所述,受NE向先存断层活化次序的影响,西江36洼与番禺4洼的演化过程是:西江36西次洼优先发生张裂,逐渐往西江36东次洼和番禺4洼过渡。在古近系文昌组沉积期两个洼陷为NE向断层控制发育的统一沉积湖盆,水体连通。在晚文昌—恩平期,在EW向先存断层活化和岩浆活动的影响下,两个洼陷逐渐分隔开来,呈现出现今相对独立的特征。

3 油气成藏条件与勘探潜力

3.1 烃源发育特征

西江36洼没有直接钻遇烃源岩的钻井,但J31井珠江组和珠海组砂岩抽提烃中见到丰富的C304-甲基甾烷(图9a),推测是来源于中深湖相烃源岩。通过平面的地球化学运移聚集模拟和剖面的油气运移路径分析发现,可以向J31井运移油气的只能是西江36洼和番禺4北次洼文昌组烃源岩,而番禺4北次洼文昌组中深湖相烃源岩生成的油气如果向J31井运移,中间必须跨过两个沟槽,即穿断运移两次,且从洼陷的隆起区向洼陷带运移成藏,不符合常规成藏动力学的运移原理,很难成藏。因此,推测J31井的油气来源于西江36洼文昌组中深湖相烃源岩(图10)。此外,将J31井珠江组和珠海组砂岩抽提烃的地球化学生物标志物和Y48井珠海组原油(来源于番禺4北次洼文昌组中深部)的地球化学生物标志物、碳同位素对比发现,两者相似度很高(图9),这一结果也佐证了西江36洼和番禺4洼在文昌组沉积期为连通的统一湖盆。

图 9 地球化学指标对比a. J31井地球化学指标,b. P48井地球化学指标。Fig.9 Comparison of geochemical indicesa. geochemical indices of Well J31, b. geochemical indices of Well P48.

图 10 番禺4洼–西江36洼T80(文昌组顶面)构造叠合油气运移流线图Fig.10 Migration streamline and T80 (Top of Wenchang Formation) structure of the Panyu 4–Xijiang 36 Sag

西江36洼具备发育文昌组中深湖相烃源岩的沉积背景。文昌组沉积时期,西江36洼在周边惠西低凸起、西江中低凸起和东沙隆起三大物源的供给下,发育了4大沉积体系:北部缓坡,东、西长轴方向以及南部陡坡沉积体系(图1)。北部缓坡和东部长轴方向沉积体系来自惠西低凸起物源,南部陡坡沉积体系带来自东沙隆起物源,西部长轴方向沉积体系则来自西江中低凸起物源。北部来自惠西低凸起物源的缓坡带沉积体系,由于受断裂坡折和挠曲坡折的控制,辫状河三角洲发育范围相对有限。南部来自东沙隆起的陡坡带沉积体系,由于受到东沙隆起上残洼的阻隔,扇三角洲发育范围仅限于陡坡第二级断阶位置。东部来自惠西低凸起的长轴沉积体系,由于受到两级断阶控制,辫状河三角洲分布范围相对局限。西部来自西江中低凸起的长轴沉积体系,由于西江中低凸起输砂量小,同时受长距离搬运的限制,辫状河三角洲的分布范围非常局限。因此古近系文昌组沉积期,西江36洼不是完全被砂体充填,而是具备发育中深湖相烃源岩条件的沉积湖盆[19]。

通过类比珠江口盆地钻遇文昌组烃源岩的地震相特征发现,西江36洼发育两种类型的烃源岩地震相。一种是番禺4洼Y58井钻遇的具有一定陆源输入的、大套厚层泥岩及薄层砂岩的低频连续强反射的烃源岩地震相(图11a),这种类型的烃源岩地震相主要分布在西江36西次洼下文昌组的文四段和文五段。另一种是阳江东凹恩平21洼P213、P214井钻遇的缺少陆源输入、纯净的大套厚层泥岩的中频中连续弱振幅反射的烃源岩地震相[10,41-42](图11b)。这种类型的烃源岩地震相主要分布在西江36东次洼文五—文三段,以及西次洼的文三段。因此,西江36洼发育两种类型的烃源岩地震相,主力烃源岩发育层段为文昌组文五段—文三段(图11c、d)。

在地震相分析的基础上,圈定了西江36洼文昌组中深湖相烃源岩的分布范围(图12)。西江36洼文三段中深湖相面积约92 km2,中深湖相体积约25 km3;西江36洼文四段中深湖相面积约184 km2,中深湖相体积约46 km3;西江36洼文五段中深湖相面积近100 km2,中深湖相体积为31 km3;西江36洼文昌组中深湖相总面积近204 km2,总体积为102 km3;番禺4洼中深湖相面积为391 km2,体积为251 km3,且番禺4洼已发现一系列油田。对比西江36洼和番禺4洼中深湖相烃源岩的规模,推测西江36洼也具备规模生烃的条件。

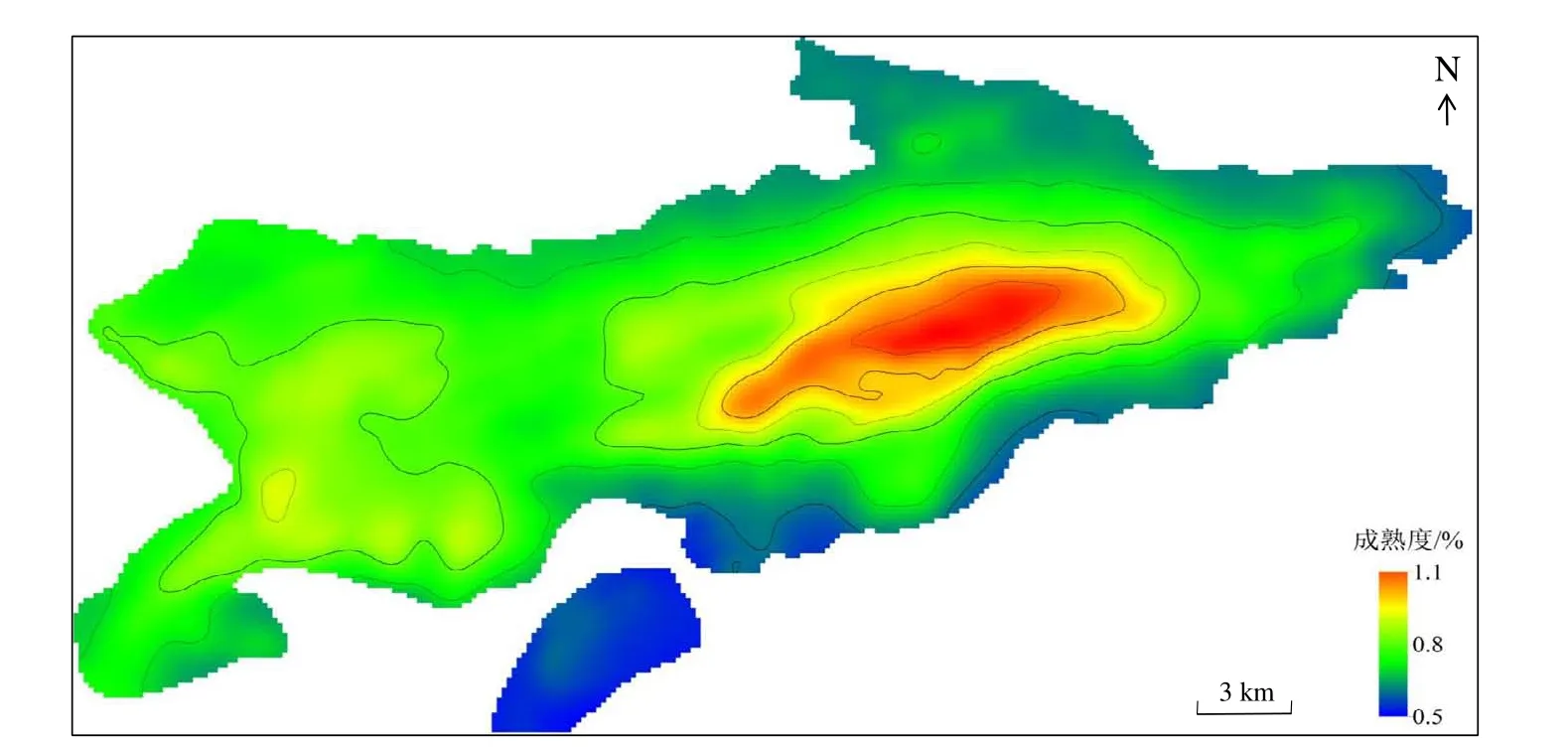

烃源岩的规模只是衡量烃源条件的一个方面,更重要的是烃源岩成熟度。通过对西江36洼文昌组烃源岩热演化史模拟分析发现,西江36洼文昌组烃源岩在珠江组下段沉积期(约19.1 Ma)达到成熟门限,开始进入生油阶段;在韩江组沉积末期(约10 Ma),文昌组烃源岩整体处于成熟阶段(图13);现今文昌组烃源岩大部分地区处于成熟阶段,洼陷中心烃源岩达到高成熟阶段。因此,无论是从烃源规模还是成熟度来看,西江36洼都具备规模生油的潜力。

图 11 烃源岩地震相对比剖面位置见图1。Fig.11 Comparison in seismic facies of source rocksSee Figure 1 for the cross-sectional location.

图 12 西江36洼文四段沉积相Fig.12 Sedimentary facies in the Wen 4 Member of the Xijiang 36 Sag

图 13 西江36洼烃源岩成熟度(约10 Ma)Fig.13 The maturity of source rocks of the Xijiang 36 Sag (about 10 Ma)

3.2 成藏特征

通过以上分析得出,西江36洼具备发育规模烃源岩和规模生油的能力,但目前围绕西江36洼钻探的4口井(陡坡带3口井、缓坡带1口井),仅仅陡坡带J31井下珠江-珠海组砂岩抽提烃中见到丰富的C304-甲基甾烷。这一勘探结果似乎与西江36的烃源潜力相矛盾。

通过对西江36洼已钻4口井的详细分析发现,这4口井钻前主要目的层在韩江组—珠江组,主要完钻层系在珠海组。4口已钻井揭示珠江组T50界面附近发育大套厚层的区域海泛泥岩盖层,区域泥岩盖层的厚度为180~320 m,而油源断层在T50界面附近的最大断距小于200 m,无法突破区域泥岩盖层的限制向浅层运移。已钻4口井油气显示和油层发育层段都在珠江组T50界面之下的下珠江组和珠海组,研究也证实了这一观点。因此,受区域泥岩盖层和油源断层断距的影响,推测西江36洼的油气可能主要在深部古近系聚集成藏。

3.3 有利勘探方向

综上,受区域泥岩盖层和油源断层断距的影响,深层古近系勘探应是西江36洼的下阶段的勘探突破口。首先,围绕洼中隆的构造圈闭勘探为首选,既可探索西江36洼的烃源岩,又可获得一定规模的储量发现。其次,位于陡坡带和缓坡带深层的构造及地层圈闭,也具备近源成藏的条件,同时油气运移不受油源断层的限制,也可以作为下一步重点勘探的目标。

4 结论

(1)新生代以来先存断层的分期活化和岩浆活动,使得西江36洼的洼陷结构复杂化,NE向先存断层的活化控制了西江36洼和番禺4洼的裂陷过程和洼陷结构特征。

(2)沉积体系分析、地震相分析、已钻井的地化对比分析和烃源岩成熟度分析说明西江36洼发育一定规模烃源岩,具备较好油气成藏条件。

(3)通过对已钻井的油气成藏特征分析发现,受区域泥岩盖层和油源断层断距的影响,西江36洼以深层古近系近源成藏为特征,下一步宜聚焦古近系构造、地层和岩性圈闭开展勘探。

(4)珠江口盆地内部大量的边缘洼陷同样具有不可忽视的油气勘探潜力。后期构造运动和岩浆活动改造强烈的边缘洼陷,应该通过洼陷结构演化、原型盆地恢复和沉积体系分析,系统研究其洼陷结构、烃源潜力和成藏特征,推动此类洼陷的勘探进程。