Wiltse入路联合TLIF治疗腰椎滑脱症的中远期疗效

王滕羽,罗科宇,刘瑶瑶,吴 剑,张 健 (陆军军医大学大坪医院脊柱外科,重庆 400042)

腰椎滑脱症是由于先天、创伤或退变等因素造成相邻椎体连接异常,进而发生上位椎体与下位椎体部分或全部滑移,造成神经根或马尾神经受压迫或牵拉,常伴有椎间不稳、病变节段椎体前凸减小、椎间隙高度下降和椎管狭窄,导致患者出现腰痛、神经根性痛及间歇性跛行等临床症状。对于症状性轻、中度(Ⅰ°、Ⅱ°)腰椎滑脱症患者,保守治疗失败后常需要手术治疗[1-2]。经椎间孔椎体间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)是脊柱外科治疗腰椎滑脱症的常规术式之一,传统的后正中入路术中需广泛剥离牵拉椎旁肌,会对肌肉组织造成严重且广泛的切割伤、电灼伤、牵拉伤,表现为肌萎缩、纤维化和脂肪沉积等,从而导致腰椎的生理曲度丢失,腰椎稳定性降低,进而导致一系列并发症的发生。既往研究报道显示,Wiltse入路可以有效减少椎旁肌的过度牵拉和广泛剥离,避免椎旁肌等软组织损伤,保留椎体后柱结构,减少医源性损伤[3]。Wiltse入路在短期疗效方面具有临床症状缓解明显、出血少、住院时间短、术后恢复快、术后多裂肌萎缩程度轻等优势,但目前尚缺乏中远期的疗效对比研究[4-6]。因此,我们进行了8年以上的随访,对Wiltse入路和后正中入路联合TLIF治疗轻、中度腰椎滑脱症的中远期临床疗效进行比较,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析我院2010年9月至2013年1月经不同入路联合TLIF治疗的轻、中度腰椎滑脱症患者的临床资料,其中微创组(35例)采用经Wiltse入路,后正中组(46例)采用传统后正中入路,所有患者均随访8年以上。2组患者性别、年龄、BMI、腰椎滑脱类型、融合节段、随访时间等临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。纳入标准:退变性腰椎滑脱或峡部裂性腰椎滑脱,滑脱程度为Ⅰ°、Ⅱ°(Meyerding分级),合并或不合并单节段椎管狭窄;临床症状为下腰痛,或合并单侧或双侧下肢放射痛,保守治疗6个月无效。排除标准:脊柱创伤、活动性感染、恶性肿瘤、脊柱畸形、融合术导致的相邻节段退变;失访或随访时间不足。

表1 2组患者临床资料比较

1.2 手术方法

患者全身麻醉,取俯卧位。微创组:以滑脱节段为中心作后正中切口,棘突旁2~3 cm切开腰背筋膜,钝性分离多裂肌及最长肌间隙,显露横突及关节突关节,采用Magerl法或人字脊法置入定位针,C型臂X射线机正、侧位透视满意后,逐一置入提拉螺钉及椎弓根螺钉,切除双侧关节突关节及部分椎板,显露硬膜囊及神经根,稍向内侧牵开硬膜囊及神经根,显露椎间盘外侧1/3;经椎间孔切除滑脱节段椎间盘髓核及纤维环,彻底清除椎间盘及软骨终板,直至上、下终板为骨性终板;必要时可在对侧重复上述操作。安装预弯的连接棒,提拉复位以恢复脊柱的正常序列。适当撑开椎间隙,把切下的关节突与剔除的椎板骨组织制成骨粒填入椎间融合器(cage)内,剩余骨粒填入椎间隙前1/3,将cage置入椎间隙,加压后锁紧钉棒系统。再次探查确认神经根和硬膜囊无受压,C型臂X射线透视显示内固定螺钉及cage位置良好,滑脱椎体复位满意,用生理盐水常规冲洗伤口,放置引流管,逐层缝合切口。后正中组:以滑脱节段为中心作腰背部直切口,长约8 cm,逐层切开皮肤、皮下组织、筋膜及韧带,用电刀紧贴棘突及椎板行骨膜下剥离至关节突外侧,暴露椎板、关节突及横突,显露两侧关节突及“人”字嵴。分别于滑脱椎体及滑脱下位椎体椎弓根置入定位针,C型臂X射线机正、侧位透视满意后,逐一置入椎弓根螺钉,其余操作步骤与微创组一致。

1.3 随访及疗效评价标准

术前、术后1年及末次随访时行腰椎正侧位动力位X射线、薄层CT扫描及腰椎MRI平扫检查,采用疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评价腰部和下肢疼痛程度,采用Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)评价术后功能状况。

比较2组术后1年及末次随访时椎间融合、邻椎病、内固定失效等情况以评价中远期疗效。采用Bridwell分级标准评价椎间融合情况,其中Ⅰ、Ⅱ级为椎间融合。以侧位X射线片示椎间盘高度减少3 mm以上,或动力位X射线片示上位椎体滑移大于3 mm、角度变化大于5°判定为邻近节段退变。根据腰椎正侧位X射线片及CT,以螺钉—骨界面透亮区>1 mm作为内固定失效的诊断依据。

记录术前、术后1年以及末次随访的腰椎MRI,选取手术节段椎间隙层面的断层图像各1张,并导入Image J 2.1软件,测量多裂肌面积以评价多裂肌萎缩情况。通过勾勒多裂肌不规则轮廓对手术部位多裂肌净横截面积进行统计,尽可能排除非肌肉组织,双侧多裂肌分别测量2次后取平均值。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 临床疗效比较

2组患者术后均获随访,微创组和后正中组的随访时间分别为(112.5±8.4)个月、(137.1±5.8)个月。术前2组患者腰痛、下肢痛VAS评分差异均无统计学意义(P>0.05),术后1年、末次随访时微创组腰痛VAS评分低于后正中组,差异有统计学意义(P<0.05),术后1年、末次随访时2组下肢痛VAS评分差异均无统计学意义(P>0.05);术前、术后1年2组腰椎ODI差异均无统计学意义(P>0.05),末次随访时微创组ODI低于后正中组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 患者VAS评分及ODI比较

2.2 多裂肌净横截面积比较

2组患者术前多裂肌净横截面积比较,差异无统计学意义(P>0.05);2组患者术后1年及末次随访时多裂肌净横截面积均明显小于术前,差异有统计学意义(P<0.05);微创组术后1年及末次随访时多裂肌净横截面积均大于后正中组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 患者多裂肌净横截面积比较

2.3 远期并发症比较

在末次随访时,2组患者均未发现内固定松动、断裂、椎间融合器移位等内固定失效现象。后正中组获Ⅰ级、Ⅱ级椎间融合的患者分别为38例、8例,微创组获Ⅰ级、Ⅱ级椎间融合的患者分别为30例、5例,2组患者均全部获椎体间骨性融合,椎间融合率均为100%,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。后正中组出现邻椎病8例,微创组为6例,2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.4 典型病例

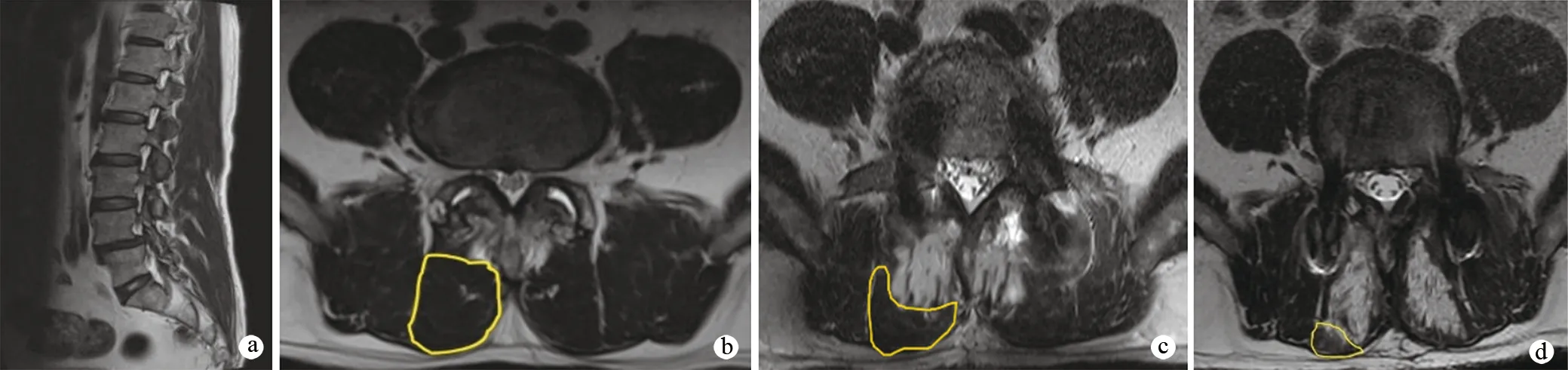

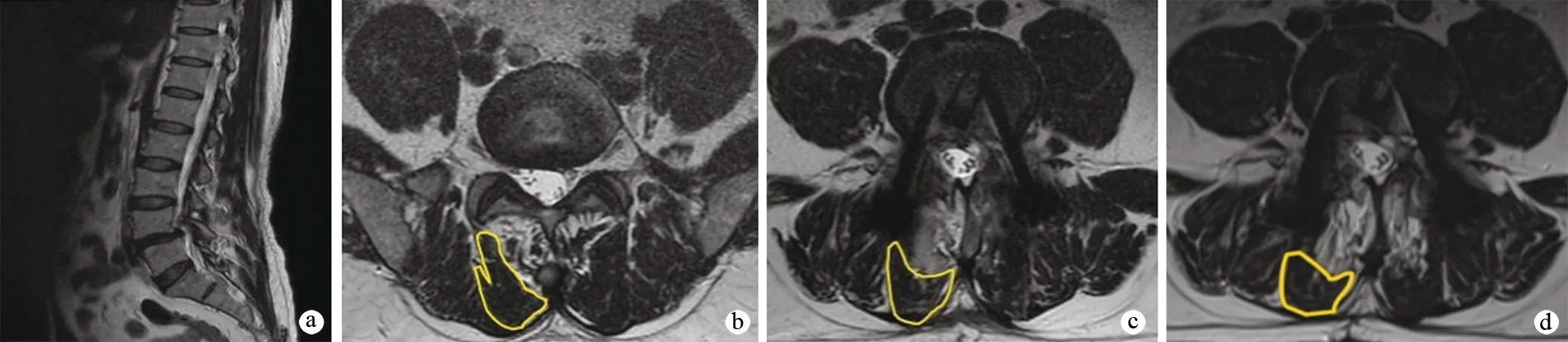

病例1,男,53岁,主诉腰背部疼痛6年,于2012年诊断为L4椎体滑脱症,行后正中入路联合TILF,术后下肢疼痛症状缓解满意,术后8年仍有反复腰背部疼痛,间断口服非甾体类止痛药物后腰背部疼痛有所缓解,但疼痛仍较为反复(图1)。病例2,男,61岁,主诉腰背部及双下肢疼痛10年余,于2013年诊断为L4椎体滑脱症,行Wiltse入路联合TILF,术后腰背部及双下肢疼痛症状缓解满意,在相同时间点病例1与病例2入路对比,病例1在关节突关节层面多裂肌面积减少(图2)。

a:术前矢状位;b:术前水平位;c:术后1个月水平位;d:末次随访水平位

a:术前矢状位;b:术前水平位;c:术后1个月水平位;d:末次随访水平位

3 讨论

椎旁肌在解剖上分为前群和后群,后群主要为多裂肌、竖脊肌、半棘肌、回旋肌和横突间肌。Paalanne等[7]发现存在慢性腰痛的患者多裂肌萎缩的发生率可达75%,且在长达5年以上的随访中,腰痛对应节段多裂肌横断面积患侧较健侧依然减小。多裂肌的退变在接受腰椎开放手术的患者中较为常见,在形态学上多裂肌退变主要表现为脂肪浸润和肌肉萎缩。Kim等[8]发现保留多裂肌棘突附着点肌肉的剥离方式可以有效预防术后肌肉萎缩。翁峰标等[9]对接受腰椎后路减压植骨融合内固定术的123例患者进行多元Logistic回归分析发现,术前椎旁肌的脂肪浸润和肌肉萎缩是腰椎术后发生腰背部疼痛的独立危险因素。陈鹏[10]发现腰背痛患者1周内就会在MRI影像上表现出单侧或双侧的椎旁肌萎缩,这可能是疼痛导致的直接后果。Haro等[11]认为腰椎术后多裂肌发生萎缩、变性后,下腰椎后柱失去了肌肉强有力的支撑,更容易发生矢状面失稳,小关节及其周围的切力会明显增加,刺激痛觉神经末梢也可产生顽固性腰背痛,且多裂肌减少面积与腰痛的程度呈正相关,并认为多裂肌的退变情况依然是远期慢性腰痛症状的重要影像学评估指标。本研究选择在关节突关节层面分析测量椎旁肌的横截面积,并以此作为评估多裂肌退变的指标,经过随访发现,微创组和后正中组的多裂肌面积均有不同程度减少,在同一时间点后正中入路组减少幅度更为明显。同时,在长期的随访中,微创组术后1年、末次随访的腰痛VAS评分及末次随访的腰椎ODI均低于后正中组,但2组患者下肢痛的VAS评分差异无统计学意义,与文献中多裂肌减少面积和腰痛症状呈正相关的结论相吻合[12]。因此,我们认为Wiltse入路联合TILF的中远期临床疗效(尤其是缓解腰痛的效果)优于后正中入路联合TILF。

微创的目的是在减少并发症的基础上取得与传统手术相似甚至更优的临床疗效。椎间不融合、邻椎病及内固定失效是TILF术后常见的远期并发症,这些指标也是判断腰椎间融合术后中远期疗效的重要依据。其中椎间融合率被认为是评价远期腰椎固定融合的最重要指标,椎间不融合甚至被认为可能是引起其他并发症的核心因素[13]。相比于后正中入路,Wiltse入路偏外,植骨床及椎间融合器均为斜向置入,部分椎间隙较窄的患者需要对部分上关节突尖端进行切除后才能顺利置入椎间融合器。本研究中,我们在椎间隙做了充分的植骨,放置了较大的椎间融合器,从而增加了应力集中点,进而增加了融合的可能性,随访中2组患者均获得100%的椎间融合率。邻椎病是一个多因素共同参与的过程,目前被认为是腰椎固定融合术不可避免的远期并发症,且发生率随着观察时间的延长而逐渐升高,一般认为其发生的高峰期为术后5年左右,有研究显示腰椎固定融合术后5年邻椎病的发生率为36%~84%[14]。本研究显示,微创组术后邻椎病的发生率较后正中入路组有所降低,但差异无统计学意义,与文献报道的结果类似[15]。内固定失效包括钉棒系统失效、断裂以及椎间融合器滑移等,其发生原因包括内固定材料的选择、融合范围、术后制动时间、患者是否合并骨质疏松及术者操作经验等。本研究中,2组患者在邻椎病及内固定失效方面均无统计学差异,由此我们认为Wiltse入路和后正中入路对轻、中度腰椎滑脱症患者的远期并发症发生率无显著影响。

综上所述,Wiltse入路联合TILF治疗轻、中腰椎滑脱症的远期疗效确切,相对于传统的后正中入路能更有效地缓解患者远期下腰痛症状,减少多裂肌萎缩,值得临床推广应用。