倒流河水库拱坝应力及变形特征分析

陈昌盛,陈宁歆

(四川省水利水电勘测设计研究院有限公司,成都,610072)

0 引言

水库拱坝边坡开挖过程中,由于地应力、断层、错落带等地质条件的影响,在开挖过程中的开挖卸荷及地应力会引起结构体的应力集中及水平、竖向变形,进而引起边坡失稳,严重影响工程质量及施工人员安全,因而,对于边坡开挖过程中的应力、变形分析是非常有必要的。

对拱坝库岸边坡开挖过程中的应力及变形分析已经有大量的专家学者取得了相应的研究成果:黄润秋[1]基于岩石发育进程及演化模式,采用时间和空间演化的基本序列相结合的研究方法,分析库岸边坡变形破坏特征以及边坡稳定性;徐卫亚等[2]基于柱状节理不连续性、各向异性的基本原理,采用各向同性弹性本构、各向异性弹塑性本构对拱坝及坝基建立有限元数值分析模型;石安池等[3]基于地质调查、多种现场岩体变形试验、岩体弹性波测试,对白鹤滩水库的力学及变形机制进行分析;徐奴文等[4]采用离散元数值分析模型,对某水库开挖卸荷过程中,坝基边坡的稳定性进行研究;徐卫亚等[5]采用反演分析、现场勘测、室内试验、经验取值相结合的研究方法分析顺层岩质高边坡稳定性系数;宋胜武等[6]针对某水库坝肩高陡边坡存在的断层、层间挤压带、深部裂缝等问题,进行边坡稳定性分区和计算分析;沈华章等[7]使用VSM-UDEC法对库岸边坡直线型滑面和圆弧型滑面算例进行分析,并与理论解和Morgenstern-Price法计算结果进行对比;雷远见等[8]采用离散元UDEC与强度折减法相结合的研究方法,分析了岩质边坡稳定性。

基于上述研究,本研究通过分析现场监测以及数值模拟的研究方法,分析拱坝开挖过程中层间错动带、断层、层内错动带的变形应力特征。

1 工程概况

倒流河是赤水河的一级支流,发源于叙永县营山乡,先由南向北,再转为由东向西,流经观兴乡、石坝乡、枧槽乡、分水乡、水潦乡,在水潦乡的底踏村出县境,经云南省的威信县,于岔河林与渭河汇合成为赤水河的干流。倒流河与赤水河形成“U”字形大湾,中间被观音山梁子所隔,两河之间的直线距离为7km~8km,而水面高差在300m以上。倒流河全长近80km,流域面积495km2,河道平均坡降6.7‰,水系呈羽状发育,流域形状近似长条形。倒流河水库枢纽工程位于叙永县观兴乡海水村倒流河墨鱼尖处,倒流河水库拦河大坝为混凝土拱坝,坝顶高程1043m,坝顶宽5.0m,坝顶弧长186.506m,最大坝高60.00m,建基高程983m。

2 监测结果分析

左岸边坡结构开挖顺序依次为F17断层、1030m高程、层内错动带LS3319(该位置处的开挖面基本完成,坝体处于临空位置处)。当开挖面开挖至1000m位置处时,在开挖高程1030m以上位置F17断层处产生较大的裂缝,裂缝宽度约为20mm~50mm。图1所示为层内错动带LS3319位置处洞壁3#、5#测点的剪切位移值随时间变化图,将初始监测日期设置为第0天,由图分析可得最大位移为8.0mm左右。

图1 剪切位移值随时间变化

对左岸坝基边坡1020m~1030m高程位置处的岩石体进行声波监测,对监测结果进行整理可以发现:①开挖完成后,边坡节理石英砂岩出现松弛,在开挖完成后初期松弛平均深度约为1.8m,在开挖完成后3个月后松弛平均深度约为3.0m,此时,边坡节理石英砂岩松弛基本稳定,无明显松弛裂隙突变发展趋势;②在空间变化的位置上,LS3319上盘位置处边坡节理石英砂岩松弛较为严重,松弛深度3.1m左右,而LS3319下盘位置处边坡节理石英砂岩松弛深度仅为0.6m左右;③当采用锚杆支护时,可以有效降低节理石英砂岩的松弛深度增加速率、减小节理石英砂岩的松弛深度,起到保护边坡稳定的作用,当边坡开挖完成后半年左右边坡节理石英砂岩松弛才基本稳定,稳定后声波监测的松弛深度值不再发生变化。

3 数值模拟分析

3.1 参数分析

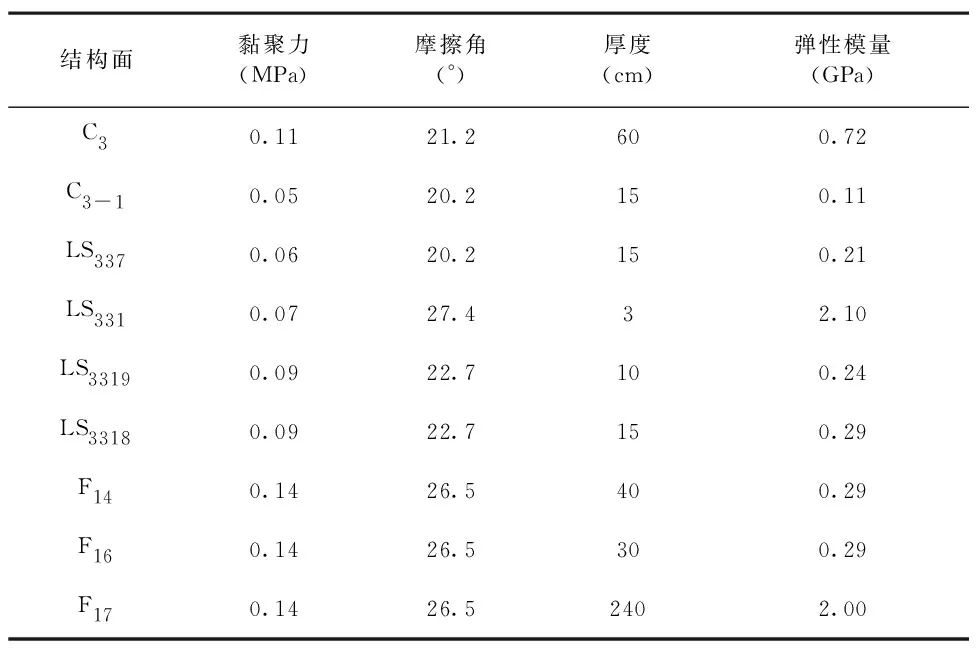

由于倒流河水库左岸坝基边坡在开挖过程中及开挖完成后,影响开挖过程中卸荷作用的主要影响因素为岩体发育的倾角、错落带位置以及岩体发育程度。因而,本研究对于柱状节理的各向异性特征不予考虑,将倒流河水库左岸坝基的石英砂岩岩体定义为Ⅲ类岩石,并结合相关参数不同划分为Ⅲ1、Ⅲ2类岩石。倒流河水库左岸坝基岩体、划分结构面的相关物理力学参数如表1、表2所示。

表1 左岸坝基岩体参数

表2 左岸坝结构面参数

3.2 建立模型

建立了如图2、图3所示的二维、三维倒流河水库左岸坝基边坡模型图,相关的岩体划分如图2所示,划分的结构面如图3所示。二维模型主要用于模拟倒流河水库左岸坝基边坡开挖过程中的变形研究;三维模型主要用于对倒流河水库左岸坝基边坡开挖完成后的开挖动力响应进行预测分析。相关的地表形态分布、地质构造结构、岩层分布均依据前期的勘测资料进行建模,开挖过程中,每个开挖部的开挖高程为1m~3m,模拟过程中主要分析LS331、LS3319两个滑动错落面的变形、稳定性问题,模拟过程中,同时考虑C3、C3-1、LS337、LS3318、F14、F16、F17错落带、断层的影响。

图2 二维倒流河水库左岸坝基边坡模型

图3 三维倒流河水库左岸坝基边坡模型

3.3 边坡应力变形分析

倒流河水库左岸坝基边坡在开挖(高程1043m~1000m)过程中,开挖高程较高,边坡变形较大,将该开挖过程分成两个过程(高程1043m~1040m、高程1040m~1000m)分析。

(1)开挖高程1043m~1040m。在该阶段开挖过程中,层间错动带(C3、C3-1)以及断层(F17)逐渐显露出来,在1040m以上高度处的地应力值相对较小,分析其变形特征,变形主要为卸荷回弹变形,且主要为竖直方向上的小变形,变形量为30mm左右,水平方向上的变形较小,约小于10mm,模拟结果与现场实测结果相同,边坡在竖直向上的变形过程中始终处于稳定状态。

(2)开挖高程1040m~1000m。在该阶段开挖过程中,层内错动带(LS3319)逐渐显露出来,变形主要为水平方向上的变形,进而引起坡体在水平方向上向外变形凸出,变形量约为10mm,在LS3319层内错动带位置处的最大变形大于20mm。图4所示的不同开挖梯段的变形矢量图中可以明显看出坝基的变形位移,对于LS3319上下盘岩体的位移变化,在高程为1030m以上时,层内错动带LS3319是连续的,当开挖高程为1020m、1000m时,LS3319上盘岩体出现了明显的错动变形矢量位移,且向河谷方向发生变形、变形矢量平行于开挖面。因而,总体变形表现为:前期竖向变形变大,且随着开挖高程增大变形增量逐渐减小,后期水平矢量变形逐渐增大,指向河谷方向,在两种变形(竖向变形、水平矢量变形)条件下,由数值模拟结果可以发现边坡始终处于稳定状态,未发生明显的变形破坏。

(a)1043m~1040m高程 (b)1040m~1030m高程 (c)1030m~1020m高程 (d)1020m~1010m高程

应力变化监测点如图5(a)所示,A、B两点的最大、最小主应力变化如图5(b)所示,A点位于层内错动带(LS3319)下盘岩体,B点位于层内错动带(LS3319)上盘岩体,B点的最大主应力在开挖高程至1030m左右范围时出现突变。最大主应力值由3MPa变为6MPa,主要是由于在开挖至层内错动带LS3319即将暴露时岩体内出现较大的应力集中现象,当层内错动带LS3319完全暴露时,应力集中现象完全消失,最大主应力由6MPa降至0.5MPa,在开挖过程中,A、B两点的最小主应力及层内错动带LS3319下盘岩体A点的最大主应力均呈现逐渐减小的变化趋势,主要是由于在该阶段的应力主要为卸荷松弛作用,监测点A、B不会产生应力集中破坏。

(a)监测点位置

(b)监测点主应力 图5 层内错动带LS3319上下盘岩体应力变化特征

图6(a)为剪切变形监测点布置图,图6(b)为层内错动带LS3319的剪切变形随开挖高程的变化曲线。错动带LS3319的剪切变形主要发生在开挖高程由1030m~1010m的变化范围,对于开挖至1010m以下高程时,层内错动带LS3319剪切变形量较小,计算得到开挖过程中最大的剪切变形值约为25.0mm,在排水洞位置处最大剪切变形约为12.0mm,模拟结果与监测剪切变形量结果的10.0mm较为相近。

(a)监测点布置

(b)监测点剪切变形变化曲线 图6 层内错动带LS3319剪切变形变化

4 结论

本研究以倒流河水库拱坝左岸坝基作为研究对象,对倒流河水库拱坝左岸坝基现场监测结果进行分析,并结合数值模拟结果分析层间错动带、断层、层内错动带的变形应力特征,主要得到以下结论:

(1)边坡竖直方向变形主要发生在开挖高程范围为1043m~1040m时,最大值约为30mm,水平位移主要发生在开挖高程范围为1040m~1000m时,最大值约为20mm。

(2)开挖至1040m~1000m时LS3319主要以上盘岩体卸荷松弛变形为主导,开挖至1000m以下时主要以下盘岩体水平应力卸荷松弛变形为主。

(3)层内错动带LS3319的剪切变形主要发生在开挖高程由1030m~1010m的变化范围,最大剪切变形为25mm,排水洞位置处的最大剪切变形约为12.0mm。