魏晋南北朝丝绸纹样的中外题材共存

曾玉蓉

中国丝绸纹样题材发展到魏晋南北朝时,出现了大的转折。原先以传统文化为核心思想的纹样题材逐渐减少,一些外来题材逐渐融入,出现了中外题材共存的局面。一方面是由于佛教在中国境内广泛流行,渗透到政治、经济、社会及文化的各个层面,影响着商周至两汉以来中国丝绸纹样原有的题材和思想。另一方面由于丝绸之路上中外贸易的繁荣,中国在向外输出丝绸的同时,异域文化也反向传入中国,影响了魏晋南北朝的丝绸纹样题材,因此,丝绸上出现了很多来自佛教文化和异域文化的题材,这从众多出土的含有佛教文化的纹样和来自异域文化的动植物纹、联珠纹便能证实。

一、多思想、多文化共存

“多思想、多文化”共存是魏晋南北朝哲学、文学艺术的典型特征。中外题材共存是魏晋南北朝丝绸纹样的时代特征。

魏晋南北朝不仅是一个动乱的时代,也是一个思想活跃、各种文化融合共存的时代,更是中国哲学和文化艺术发展的重要时期。此时期思想解放,文化包容,“学术空气自由活泼,学者风度旷达、浪漫”[1],各种哲学思想、南北文化、传统文化与外来文化互相影响,交相渗透发展。

魏晋南北朝从三国两晋开始到南北朝结束,历时三百多年,经历了三十多个封建王朝的兴衰。三百多年间,各个封建政权之间战争不断,连年征战导致百姓频繁迁移。在迁移过程中,北方中原的世族及平民南迁,将中原文化带到南方,促进了南北文化交汇融合。长期的政权纷争使得统治阶层忽略对社会思想文化的约束和控制,于是,在思想文化领域出现了相对自由、包容、豁达的社会环境。宗白华认为“汉末魏晋六朝在精神上是极其自由、极其解放的时代”[2]。

连绵的战争、动荡的社会导致人民生活痛苦不堪,传统价值观崩塌,独尊儒术的传统权威哲学思想受到前所未有的挑战。为了寻求精神上的依附,减少战争带来的痛苦,人们迫切需要新的精神支柱。于是,魏晋之际,一元独尊的思想格局被打破,玄学思潮兴起,佛教大流行,最终形成了儒学、佛教、道家、玄学多思想共存的局面。

另外,自从西汉张骞两次出使西域打开了东西贸易之门,丝绸之路不断地向西方拓展。魏晋时随着东西方贸易的发展,波斯、希腊等西方文化也随着贸易的往来传入中国,融入中国传统文化中,呈现出中外文化多元共存的特点,表现在丝绸纹样上是出现中外文化题材共存现象。

二、丝绸纹样中外题材共存

丝绸纹样题材发展到魏晋南北朝时,已脱离传统文化独尊的局面,出现了佛教题材、异域题材和传统文化题材共存的多元格局。

(一)佛教题材出现

两汉及以前,中国丝绸纹样的题材带有明显的“独尊儒术”传统文化思想的政治功能和神话色彩,比如体现当权者政治统治威严、等级与专制的兽面纹和具有神话含义的云气纹等。

魏晋南北朝时,随着佛教在中国的广泛流行,其影响了政治、经济、社会及文化的各个层面,尤其是对中国传统文学艺术的影响非常大,许多的文学、绘画、石窟艺术等都打上了佛教的烙印。丝绸纹样也受到了佛教文化的影响,一些带有佛教文化的新主题纹样开始出现在丝绸上,比如带有佛教含义的飞天纹、佛像纹等。

1.飞天纹

随着佛教在中原的传播,飞天形象逐渐出现在各类艺术中,尤其是在石窟艺术和敦煌壁画中,在织锦中有少量出现,如伦敦私人收藏的吉祥天王锦中就出现了飞天纹。[3]

不同时期的飞天形象略有区别。例如,北魏中期的飞天袒露上身,少璎珞,体态短壮,帔帛短,大裙贴腿,双腿舒展露足。北魏晚期至西魏的飞天面相方瘦,清秀挺胸,长裙裹足,形态呈V 形,帔巾变长。北周时期,飞天种类增多,有菩萨型、力士型和袒露上身型,长裙裹腿露足,帔巾于肩后飞扬。

中国飞天形象起源于古代印度,其原型来自印度佛教当中的歌神和乐神,随着佛教一起传入中国,经过中国文化的浸透后逐渐演变为中国飞天。日本纹样学者成一夫先生指出:“这些印度古代飞天,随着印德拉皈依佛教而成为释迦牟尼的供养飞天,和佛教同时传入中国。而由于中国本土道教的影响,与道家飞翔天际的仙人混合一体,形成了中国风格的飞天形象。”成一夫先生还认为,在中国文化里,飞天是佛教神灵,是欢乐吉祥的象征,其任务主要是演奏音乐、赞美极乐净土、散播花蔓、花环和褒扬上天德行等。[4]

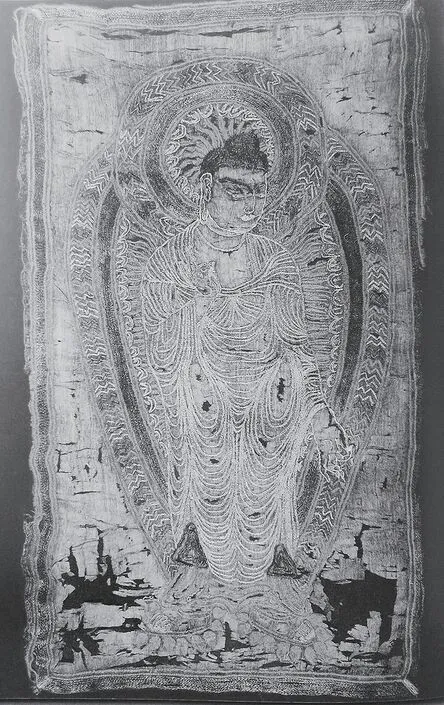

2.佛像纹

现由赵惟先生珍藏的晋-北朝时期的刺绣释迦牟尼佛像,原件长53.5 厘米,宽31.7 厘米,[5]在浅棕色绢地上施以辫子绣排列组成造型,线条凸起,色彩有金黄色、墨绿色、朱红色等。佛像面相和善,雍容华贵。(图1)

图1 佛像纹

现藏青海省文物考古研究所的北朝时期的锦幡“中红地云珠日天纹经锦”中也有佛像纹。深褐色地上织有浅褐色的佛像,佛像位于联珠纹的中间,周围有天马纹等纹样。据东华大学教授赵丰先生考证,此佛像为希腊神话中的太阳神,“他头戴宝冠,上顶华盖,身穿交领衫,腰间紧束,双手持定印放在身前,双脚相交,头后托以联珠头光,坐于莲花宝座”[3]。虽然是希腊的神,但其造型却明显带有佛教的特征,华盖、头光、幡、莲花宝座等均是佛教中特有的因素。(图2)[3]

图2 佛像纹

1966 年新疆出土了天王化生纹锦,此锦表现的是天王刚从洁净的莲花中化生出来的场景,锦上有莲花、半身佛像和“天王”文字,是佛教题材出现在丝绸纹样上的另一个例子。

(二)来自异域的动植物纹

据考证,丝绸之路开通后,狮纹、象纹、骆驼纹、孔雀纹、葡萄纹、忍冬纹和树纹等动植物纹开始出现在丝织品上。从历年丝路上出土的织锦纹样中就能证明这一点,例如1960 年新疆阿斯塔纳墓区出土了高昌时期的丝织品,其中有树纹锦、狮纹锦和忍冬菱纹锦等。1963-1965 年,吐鲁番考古的第二阶段,出土了北朝至隋时期的胡王牵骆锦。1972-1973 年,新疆吐鲁番出土了高昌时期的对象纹锦。1995 年,尼雅遗址出土了一件东汉至魏晋时期的锦袍,其上织有虎纹、骆驼纹、鹿纹、马纹和孔雀纹等。[6]考古学者竺敏先生认为:“吐鲁番最近发现的古代丝织物中,有一双前凉末年的织锦圆头鞋……鞋尖处的花纹有对狮。”[7]赵丰先生也指出:“异域文化也反向地传入中国,影响了中国丝绸纹样的题材和风格,这种影响不仅体现在纤维加工方法、织物组织结构等技术方面,还体现在丝绸图案采用了天马、羚羊、狮象、骆驼、野猪、鹰鹫、葡萄、石榴、忍冬等异域题材。”[8]暨南大学历史系的刘永连先生论证了野猪纹、马纹、象纹、骆驼纹等动物纹和葡萄纹、忍冬纹等植物纹均来自西域和萨珊波斯。[9]由此,我们充分认为,丝绸纹样中的天马纹、狮纹、象纹、骆驼纹、孔雀纹、野猪纹、葡萄纹、忍冬纹和树纹等由西方传入中原,并在魏晋南北朝时期广泛流行。

1.来自异域的动物纹

来自异域的动物纹在魏晋南北朝时期十分流行,如新疆出土的北朝时期的云气狮纹纱(图3),现藏于中国丝绸博物馆的对狮对象牵驼人物纹锦和1968 年新疆吐鲁番阿斯塔纳北区99 号墓出土的北朝到隋时期的方格兽纹锦中的狮纹;1959 年新疆民丰北大沙漠1 号墓出土了一件高昌时期的圣树纹锦中有对羊纹出现,该锦中的羊为长着长长羊角的公羊,形象与中亚流行的装饰题材相似;(图4)又如,中国丝绸博物馆藏有一件簇四卷云联珠对兽锦上有象纹,大象背上有西亚风格的装饰,乐师正坐在大象背上弹奏琵琶;再如,吐鲁番出土的北朝到隋代的胡王牵骆锦中的骆驼纹(图5)等。

图3 狮纹

图4 公羊纹

图5 骆驼纹

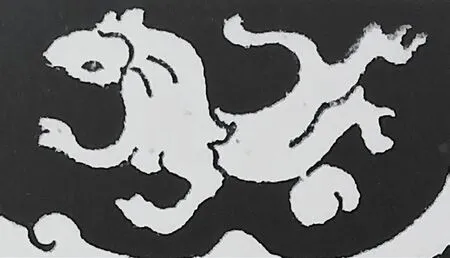

另外,1983 年青海都兰热水乡血渭吐蕃墓出土的北朝时期中红地云珠日天纹经锦中有带翅膀的天马纹(图6)。北朝时有“金钱孔雀文罗”的文书记载,还有对狮对孔雀锦的实物出现,此时的孔雀为口衔绶带或花朵的形象。

图6 天马纹

这些来自异域的动物纹中部分动物纹与宗教关系密切,赵丰先生指出这些西来动物主题中的狮子、马、野猪等与南北朝时传入我国的祆教有关,祆教中诸神往往用一些动物形象来作化身,如狮子代表信约之神密特拉神,马代表梯希特雷亚神,而野猪则是伟力特拉格纳神的化身。[8]

2.来自异域的植物纹

来自异域的葡萄纹、忍冬纹和树纹等在魏晋南北朝时期广泛流行,不少专家学者都撰文证实了这点。赵丰先生在其著作《中国丝绸艺术史》一书中阐述了西来的植物纹样对魏晋南北朝丝绸纹样植物主题的影响:“对于中亚、西亚来说,大部分地区干旱炎热,因此,绿色的植物被看作是生命的象征,……这类纹样在魏晋之后纷沓而至,打破了早期丝绸图案仅有茱萸纹等少数植物类纹样的局限,为丝绸艺术注入了新的活力……汉时已有蒲桃(葡萄)锦,魏晋时则应用更广。”[3]这段话充分肯定了西来的葡萄纹、忍冬纹和树纹在魏晋的流行。刘永连先生也撰文阐述了魏晋南北朝时葡萄纹的流行情况:“……自丝路凿通之后葡萄纹就出现在中原丝绸图案中……南北朝时葡萄纹饰已为人所习见。”

据史书记载,葡萄纹在汉朝时已传入中国,出现在丝绸上。汉代《西京杂记》载:“霍光妻遗谆于衍蒲桃锦二十四匹。”“蒲桃”即为葡萄。这一记载说明西汉时期中国已出现饰有葡萄纹样的织锦。[10]除史料记载之外,考古出土的纺织品上也有确切的葡萄纹样出现,如新疆民丰一座东汉时期墓葬中曾出土“走兽葡萄纹绮”(图7)。吐鲁番出土了魏晋时期龙雀葡萄纹刺绣,[3]新疆民丰尼雅遗址出土了北凉葡萄禽兽纹刺绣。[8]

图7 走兽葡萄纹

魏晋南北朝时丝绸上出现了不少的忍冬纹。例如,敦煌莫高窟出土的北魏刺绣品中出现了忍冬纹。新疆吐鲁番阿斯塔那307 号北朝墓出土了一件菱格忍冬纹锦(图8)。忍冬是一种耐寒植物,越冬不死,因此其纹样传达了延年益寿的文化寓意。关于忍冬纹的来源,普遍认为是西来的纹样,是西方棕榈叶、茛苕叶、葡萄叶等叶形装饰纹样的综合变体,在古希腊、古罗马、古代波斯经常用作建筑中的装饰纹样。薄小莹先生认为:“忍冬纹是西方传入的叶纹。”赵丰先生也认为:“敦煌莫高窟出土的北魏太和十一年的刺绣品中的忍冬纹,也是传入的植物纹样之一。”两位先生的观点肯定了忍冬纹是从西方的叶纹发展而来的,因为叶纹从古希腊、罗马到西亚有着连续的发展过程。忍冬纹在魏晋南北朝时传入中国后,与云气纹融合,形成了独具魏晋南北朝时期特色的纹样。

图8 菱格忍冬纹

1959 年阿斯塔纳北区出土过北朝时期的树纹锦。[5]1959 年新疆民丰北大沙漠1 号墓出土了一件高昌时期的生命树纹锦(图9)。另据清华大学美术学院染织专家黄能馥教授和故宫博物院丝绸文物考古鉴定专家陈娟娟研究员的研究,吐鲁番出土的北朝文书中有羊树锦的记载。生命树是一种古老的植物崇拜,东西方都有,但此时期的树纹明显具有西域风格,树柄上的绶带便是证明。

图9 生命树纹

3.来自异域的联珠纹

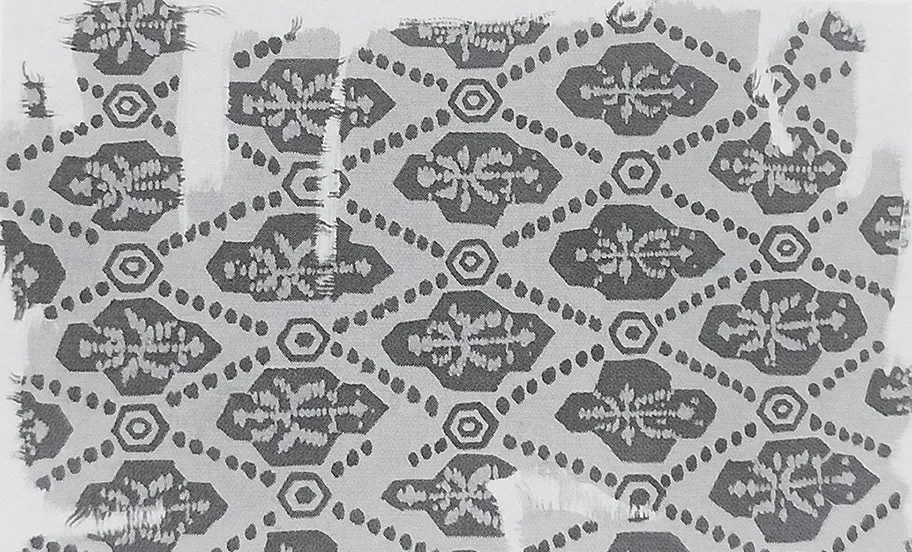

大多数专家学者均认为,西域、波斯文化对丝绸图案的最大影响是联珠纹样。[3]联珠纹普遍认为起源于西亚,自丝绸之路开通之后,波斯联珠纹传入中原,盛行于魏晋南北朝至隋唐时期。联珠纹并不是主题纹样而是一种骨架纹样,即由大小基本相同的圆形或接近圆形的纹样连接排列,形成更大的几何形骨架,然后在这些骨架中填以动物、花卉等各种纹样。[3]魏晋时期的联珠动物纹,一般以大体型的动物为主,例如吐鲁番出土的联珠对马纹(图10),北齐徐显秀墓壁画中的对狮联珠纹、对鹿联珠纹等。

图10 联珠对马纹

(三)传统儒家文化题材和神仙思想题材仍然流行

魏晋时期的丝绸纹样题材很大一部分是对汉代传统丝织品题材的继承。黄能馥教授和陈娟娟研究员认为:“三国两晋时期的丝绸艺术,基本继承了东汉丝绸的传统。”[5]即铭文、龙纹、云气纹、车马纹、朱雀纹等依然流行。

1.铭文

铭文是汉代的主流装饰纹样,是儒家伦理观念的反映,[5]是当时社会思想、政治事件和信仰理念的反映,一般为吉祥语。魏晋时铭文题材仍然出现在丝绸纹样上。

1964 年新疆吐鲁番阿斯塔纳北区39 号墓出土了一双东晋的“富且昌宜候王夫延命长”织成履,[5]履头以“富、且、昌、宜、候、王、夫、延、命、长”等十个汉字的铭文和类似动物纹作为装饰纹样编织成型。(图11)另外,1995 年新疆文物考古研究所与日本合作,在尼雅学术考察中发现八座古墓,其中M3 和M8 墓出土了“五星出东方”“讨南羌”“王后合昏千秋万岁宜子孙”等铭文锦,专家分析为后汉到晋时期的文物。[5]

图11 铭文

2.云气纹

云气纹是汉代的典型纹样,表达传统文化中的神仙思想。魏晋时云气纹仍然流行,所不同的是汉代的云气纹与龙纹、凤纹结合出现,在造型上云气纹灵秀、纤细、自由活泼。而魏晋南北朝的云气纹则与外来的动物纹——狮子纹等组合出现,造型上少了灵动,多了拙朴和节奏感,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆的北朝时期云气动物纹锦和新疆出土的北朝时期的云气狮纹纱(图12)等就是最好的例证。

图12 北朝云气狮纹纱

3.龙纹

龙纹是战国的典型纹样,一直流行到汉朝。战国时期龙纹的造型比较丰富,有遨游回首造型,有盘蹲造型,有站立造型,还有仰天盘旋造型等。[8]造型极其苗条、秀丽,形态弯曲、缠绕、交错,既显示了飘逸神奇之美,又有战国的浪漫风格。

魏晋南北朝时的龙纹没有了战汉时期的舞动感,多以静态站立的形态出现,且在造型上体型变得肥壮、短粗,完全没有了战汉时期的纤细、秀丽和浪漫感觉。(图13)

图13 龙纹

4.朱雀纹

朱雀,传说中的南方神明、天上的七宿星君。自秦汉以来,朱雀形象被作为祈求长生的精神寄托,成了当时主流文化中羽化升天思想的象征符号,它的象征意义迎合了人们对长生的追求,对仙境的向往和期盼,因此,朱雀纹成了秦汉时期主流的装饰纹样之一,也是中国传统寓意纹样之一。斯坦因在敦煌莫高窟发现了一块北朝时几何填花龙虎朱雀纹锦(图14),现藏于伦敦大英博物馆。

图14 几何填花龙虎朱雀纹

5.车马纹

战国时出现过车马纹与当时最流行的龙凤纹组合,如1982 年湖北江陵马山砖厂一号战国楚墓出土的龙凤人物车马纹便是例证。龙凤纹、车马纹和跳舞的人纹被安置在锯齿形骨架中。[11]到了北朝时车马纹仍然存在,与乐舞纹组合出现。据赵丰先生考证,伦敦有一件私人车马与乐舞纹藏品,藏品从右到左的排列为:忍冬纹起头,一人挑拨浪鼓状物,一人吹笙状乐器,一个举旗,此后是一骑马人物,马后有一人扛一杆,后面还有一众兽拉车纹样。[3]

三、结语

魏晋南北朝虽然社会动荡,政权更换频繁,却促进了南北文化、中外文化的交流,推动了艺术的大发展,使丝绸纹样摆脱了战汉时期的政治教化作用,朝着多元文化的方向发展,为隋唐及以后丝绸纹样题材的发展奠定了基础。

佛教文化的盛行和异域题材的输入为中国丝绸纹样带来了新风,丰富了中国原有的丝绸纹样题材,改变了殷商至汉以来的装饰观念,使得魏晋南北朝丝绸纹样出现中国传统儒家文化题材与外来文化题材共存的局面。