海陆过渡相与海相富有机质页岩储层特征差异

蔡光银,蒋裕强,李星涛,孙莎莎,付永红,谷一凡,王占磊,季春海

1.西南石油大学地球科学与技术学院,成都 610500

2.西南石油大学中石油非常规重点实验室,成都 610500

3.西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,成都 610500

4.页岩气资源与环境四川省协同创新中心,成都 610500

5.中石油煤层气有限责任公司,北京 100028

6.中国石油勘探开发研究院,北京 100083

7.中国石油西南油气田分公司页岩气研究院,成都 610056

0 引言

我国发育3 类富有机质页岩:海相页岩、海陆过渡相页岩、陆相页岩[1]。以龙马溪组为代表的我国海相页岩气勘探已在四川盆地及周缘实现了规模高效开发,相继建成了昭通、长宁—威远、涪陵国家页岩气示范区,在川南地区形成我国石油工业史上第一个10 万亿方级天然气大气区,充分展现了页岩气在油气资源领域的重要地位[1-2]。我国海陆过渡相页岩资源潜力巨大[3-4],是下步页岩气勘探的关键目标,目前已在鄂尔多斯盆地山西组、四川盆地大隆组—龙潭组的多口探井中测试获气,展现出海陆过渡相页岩气良好的勘探开发前景[5-8]。海陆过渡相页岩有机质来源广,类型多样,储层岩性组合及其孔隙结构复杂,具有黏土矿物类型多及含量高等特征[9-15]。目前海陆过渡相页岩气勘探开发仍处于探索阶段,孔隙发育控制因素、页岩气优势储集孔隙类型及微观赋气机制等科学问题极大制约了海陆过渡相页岩勘探评价体系的建立。为此,选取热演化程度和埋深相近的威远区块浅层龙一11小层海相页岩与大吉区块山32亚段底部海陆过渡相富有机质页岩为研究对象,系统对比研究两者储层宏观、微观特征差异,初步探讨海陆过渡相优质页岩储层发育影响因素及赋气机制,为建立和完善海陆过渡相页岩勘探评价体系提供参考。

1 地质背景与实验方法

1.1 地质概况与样品来源

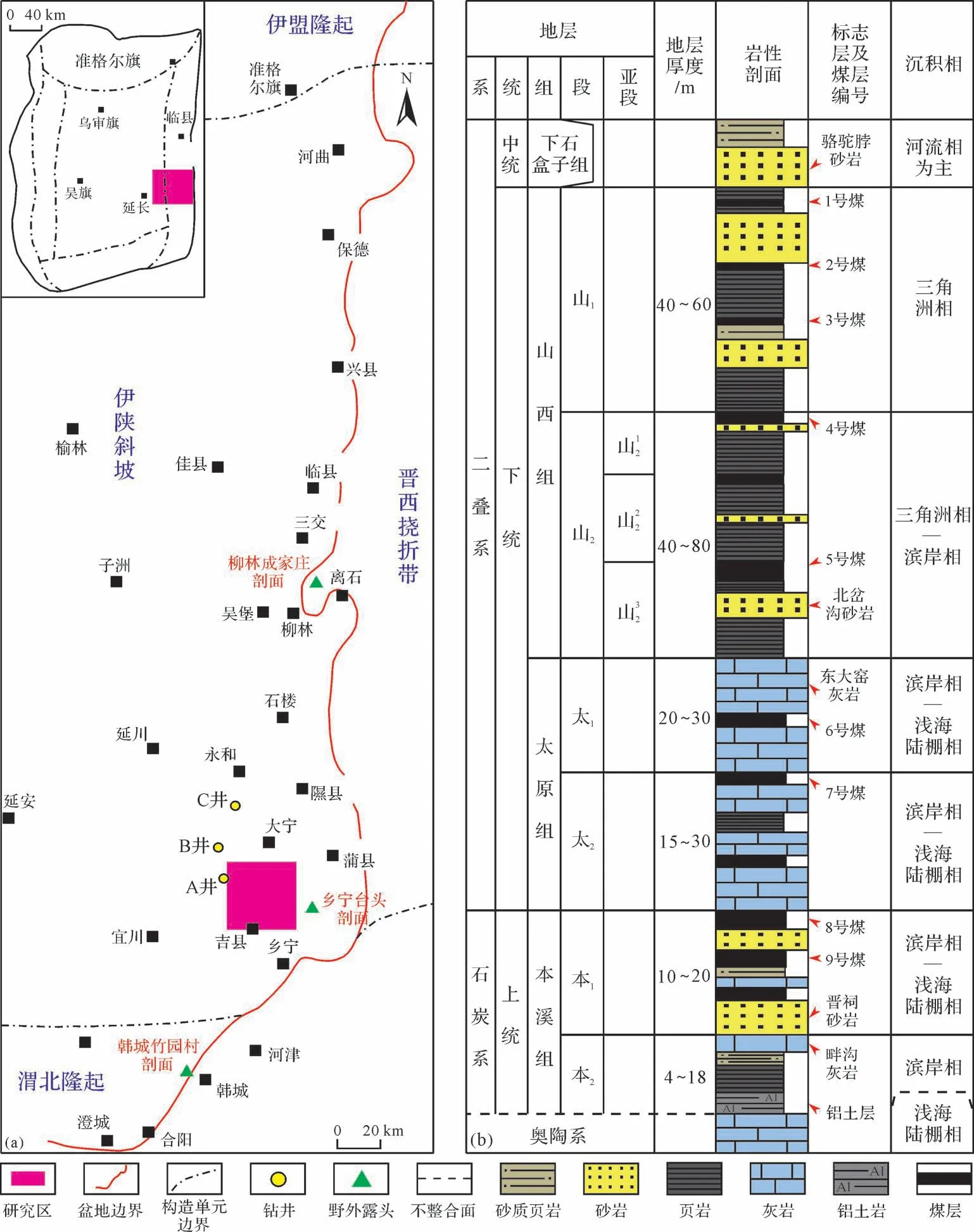

鄂尔多斯盆地东缘大吉区块晚石炭世—中二叠世经历了海相碳酸盐台地沉积体系、三角洲—滨岸海陆过渡相沉积体系以及陆相河流沉积体系(图1),其中二叠系下统山西组为典型海陆过渡相沉积,期间海水频繁震荡,发生多次海侵[16]。本次研究样品选自鄂尔多斯盆地东缘大吉区块下二叠统山32亚段底部海陆过渡相富有机质页岩,该套页岩被认为是海陆过渡相页岩有利勘探开发层段[4]。

图1 研究区位置及地层柱状示意图(据文献[4]修改)Fig.1 Schematic diagram of study area location and stratigraphic column (modified from reference [4])

四川盆地南部威远地区晚奥陶世—早志留世处于水体较深,还原性强的低能深水陆棚沉积环境,因而在龙马溪组底部发育一套富有机质的黑色页岩层系,随着水体不断变浅,龙马溪组顶部发育一套绿灰色页岩。本次研究海相页岩样品源于下志留统龙马溪组底部龙一11小层,该套页岩为深海陆棚最大海泛期沉积形成,是川南海相页岩气主力产层[17]。

1.2 实验方法

本次研究选取DJ51 井山32亚段、W203 井、W204井、W208井龙一11小层共计35块岩心样品,开展全岩和黏土X衍射、TOC含量、有机质显微组分、物性、氩离子抛光扫描电镜、氮气吸附以及核磁共振测试分析,以获取海陆过渡相和海相页岩储层宏观参数(矿物组合、有机质含量、有机质类型、孔隙度、含气性等)和微观孔隙结构参数(孔隙类型与占比、孔径大小、微裂缝类型等),为系统性分析海陆过渡相和海相页岩储层特征差异提供基础数据保证。

其中,采用FEI Quanta 650 FEG型扫描电镜仪进行氩离子抛光扫描电镜观察,可直观反映页岩孔隙结构特征。在此基础上,通过Image J 图像处理软件分析获取的扫描电镜照片,以获取样品面孔率、面缝率、孔隙类型占比等微观参数。由于海陆过渡相页岩有机质和黏土矿物含量高,此次核磁共振实验考虑到页岩孔隙润湿性差异以及黏土吸水膨胀作用,采用不同润湿性介质(十二烷和20 000×10-6氯化钾溶液)分别饱和平行柱塞样,以客观反映样品孔隙真实情况。首先将样品在110 ℃温度下干燥24 h,以除去样品中残留水分。通过12 h 的抽真空脱气处理后,加压饱和样品,饱和压力为25 MPa,饱和时间为2天。饱和完成后,将样品取出,在饱和流体中静置12 h后测试核磁T2谱,测试参数如下:回波间隔(TE)为0.055 ms,回波个数为12 000 个,累加采样次数(NS)为64次,等待时间(TW)为4 000 ms。

2 页岩储层宏观参数差异

2.1 有机质特征

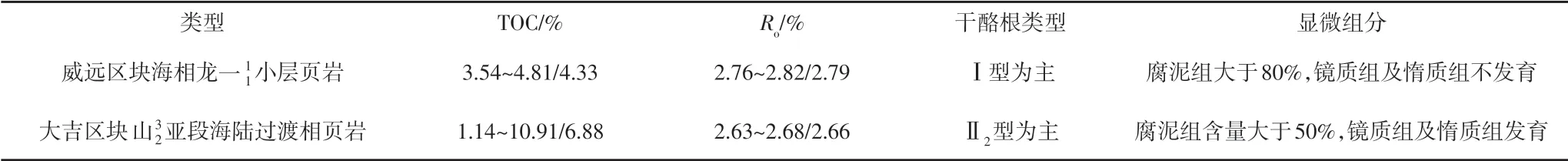

海相页岩勘探实践已经表明,有机质丰度在一定程度上决定着页岩的生烃潜力。同时热演化程度也是影响页岩生烃能力的关键,热演化程度只有在合适的范围,页岩才能够生成天然气并形成更多的孔隙储集气体[18]。威远区块龙一11小层页岩TOC 含量为3.54%~4.81%,平均为4.33%,镜质体反射率Ro介于2.76%~2.82%,平均值为2.79%;大吉区块山32亚段海陆过渡相富有机质页岩TOC 含量为1.14%~10.91%,平均含量为6.88%,镜质体反射率Ro介于2.63%~2.68%,平均值为2.66%(表1)。由此可见海陆过渡相页岩TOC 含量高于海相页岩[12,14-15],但镜质体反射率Ro相差不大。前人研究表明,海相页岩中高TOC含量源于深海—半深海环境中大量的浮游生物以及微生物[19-20],有机质显微组分以腐泥组为主,含量高于80%,干酪根类型为Ⅰ型,具有较强的生烃能力。

表1 海相、海陆过渡相富有机质页岩有机质特征Table 1 Organic matter properties of marine and transitional organic-rich shale

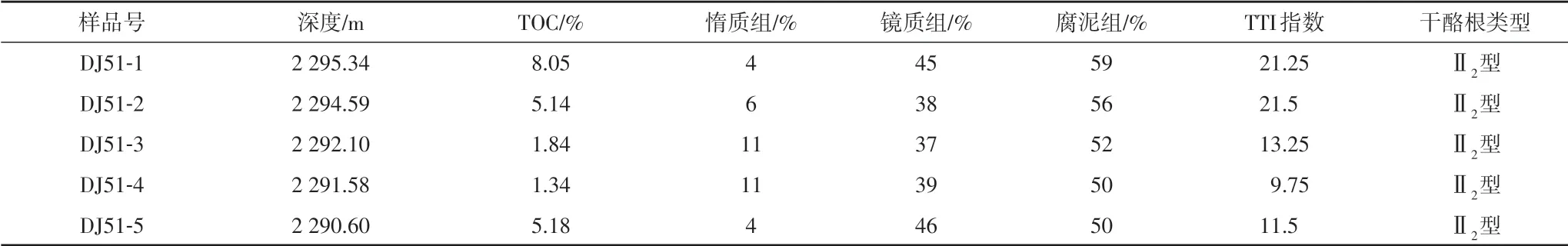

大吉区块山32亚段海陆过渡相富有机质页岩腐泥组含量为50%~60%,表明海陆过渡相页岩腐泥组含量远小于海相。TTI 指数平均为14.45,干酪根类型为Ⅱ2型(表2)。镜质组及惰质组含量高,对TOC含量有较高的贡献[21-23],造成海陆过渡相页岩TOC含量高于海相页岩。但镜质组及惰质组生烃潜力较弱,影响海陆过渡相页岩天然气的生成。在相似的热演化程度下,海陆过渡相的生烃能力可能略差于海相,但仍处于过成熟阶段,为有利的生气阶段,具备页岩气大量生成的条件。

表2 研究区海陆过渡相富有机质页岩有机质显微组分含量Table 2 Organic matter microscopic component content of transitional organic-rich shale in the study area

2.2 矿物组成

研究区海相富有机质页岩以石英等脆性矿物为主,富含碳酸盐矿物(图2a),石英含量平均在50%以上,长石平均为5%,碳酸盐矿物平均为22%,其中方解石及白云石均有发育,脆性矿物含量最高可达80%,可压裂性强。黏土矿物含量为12%~39%,平均为23.18%,黏土成分以伊利石为主(占80%以上),含有少量绿泥石。

海相页岩气勘探经验表明,甜点段页岩表现为“又甜又脆”的特征[24]。研究区海陆过渡相富有机质页岩脆性矿物含量同样较高(图2a),平均为70%,表明该套页岩仍具有较好的储层改造品质,但矿物组成存在差异。海陆过渡相富有机质页岩石英含量平均为54%,与海相页岩相近,碳酸盐矿物略低,平均为13%,不含长石。黏土矿物含量为23%~40%,平均为29%,黏土矿物成分复杂,伊利石、高岭石、绿泥石以及伊蒙混层均有发育,以高岭石为主,占黏土总含量60%以上。黏土成分的差异在一定程度上也反映出页岩成岩作用阶段。随着埋深增加,蒙脱石会向伊蒙混层转变,并最终形成伊利石。海陆过渡相页岩伊蒙混层及伊利石含量较海相低,表明海相页岩处于更高的晚成岩(B)阶段[3,19],海陆过渡相则为晚成岩(A)阶段[3,25-26]。

图2 海相、海陆过渡相富有机质页岩(a)矿物组成、(b)黏土矿物组成(部分数据引自文献[2])Fig.2 (a)Mineral composition of marine and transitional organic-rich shale, (b)clay mineral composition of marine and transitional organic-rich shale (part of the data cited from reference [2])

2.3 物性特征

页岩中大量的微纳米级孔隙的存在不仅使得页岩气呈游离态赋存于大孔隙中,还以吸附态富集于微孔隙表面,因此孔隙度是页岩储层评价的主要指标之一[27-28]。研究区海相富有机质页岩孔隙度较高,为4.13%~7.24%,平均为5.58%(图3)。海陆过渡相富有机质页岩孔隙度略低,其孔隙度为2.14%~4.87%,平均为3.55%,仍具有较高的储集能力。

图3 海相、海陆过渡相富有机质页岩样品物性杆状图Fig.3 Bar graph of physical properties of marine and transitional facies organic-rich shale samples

2.4 含气性差异

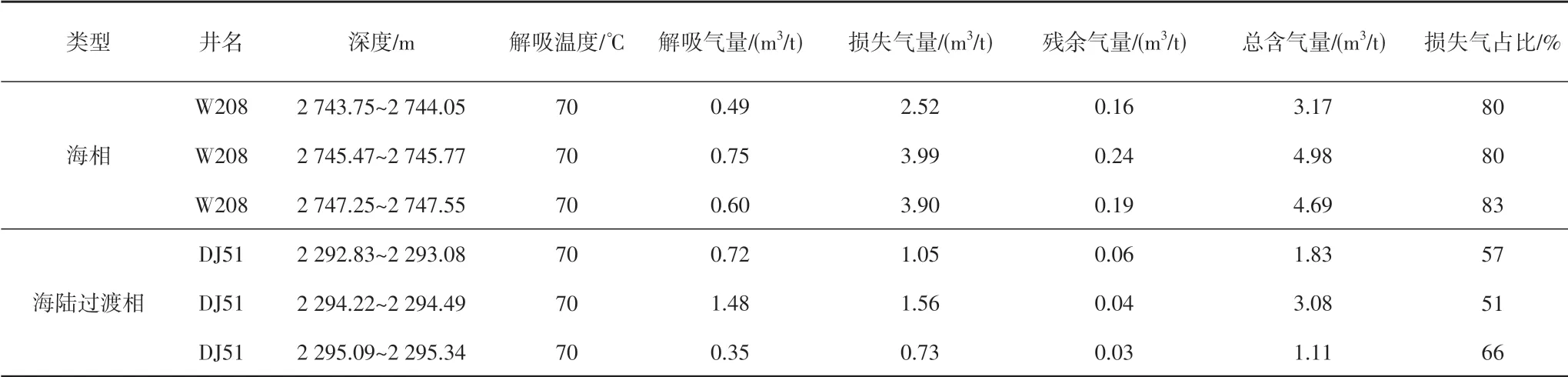

目前,获取含气性数据有直接法和间接法[29-30]。间接法是通过实验方法测量游离气及吸附气含量进而获取总含气量,直接法则是通过现场解析,将测量得到的解析气、残余气以及计算得到的损失气求和获取总含气量。现场解析数据表明(表3),海相与海陆过渡相页岩储层平均总含气量分别为4.28 m3/t 和2.0 m3/t,平均损失气占比分别为81%和58%。海陆过渡相页岩储层总含气量略低、解析气量高、损失气量及损失气占比偏低,表明海陆过渡相富有机质页岩中以吸附状态赋存的天然气含量较高,这可能与海陆过渡相页岩较高的高岭石含量有关[31]。

表3 海相、海陆过渡相富有机质页岩含气性现场测试数据Table 3 Field test data of gas-bearing properties of marine and transitional organic-rich shale

3 微观孔隙结构差异

3.1 储集空间特征

微观尺度上,不同的学者根据孔隙大小、成因、润湿性以及产状结构等多种因素对页岩孔隙进行分类。国际理论与应用化学联合会(IUPAC)按照孔径大小,可以将页岩孔隙分为微孔、介孔及宏孔[32]。Louckset al.[33]根据页岩孔隙发育位置及形态将页岩孔隙划分为有机孔、粒间孔以及粒内孔。本次研究基于国内外多位学者页岩孔隙系统分类方案,将页岩孔隙简易划分为有机孔、无机孔以及微裂缝。

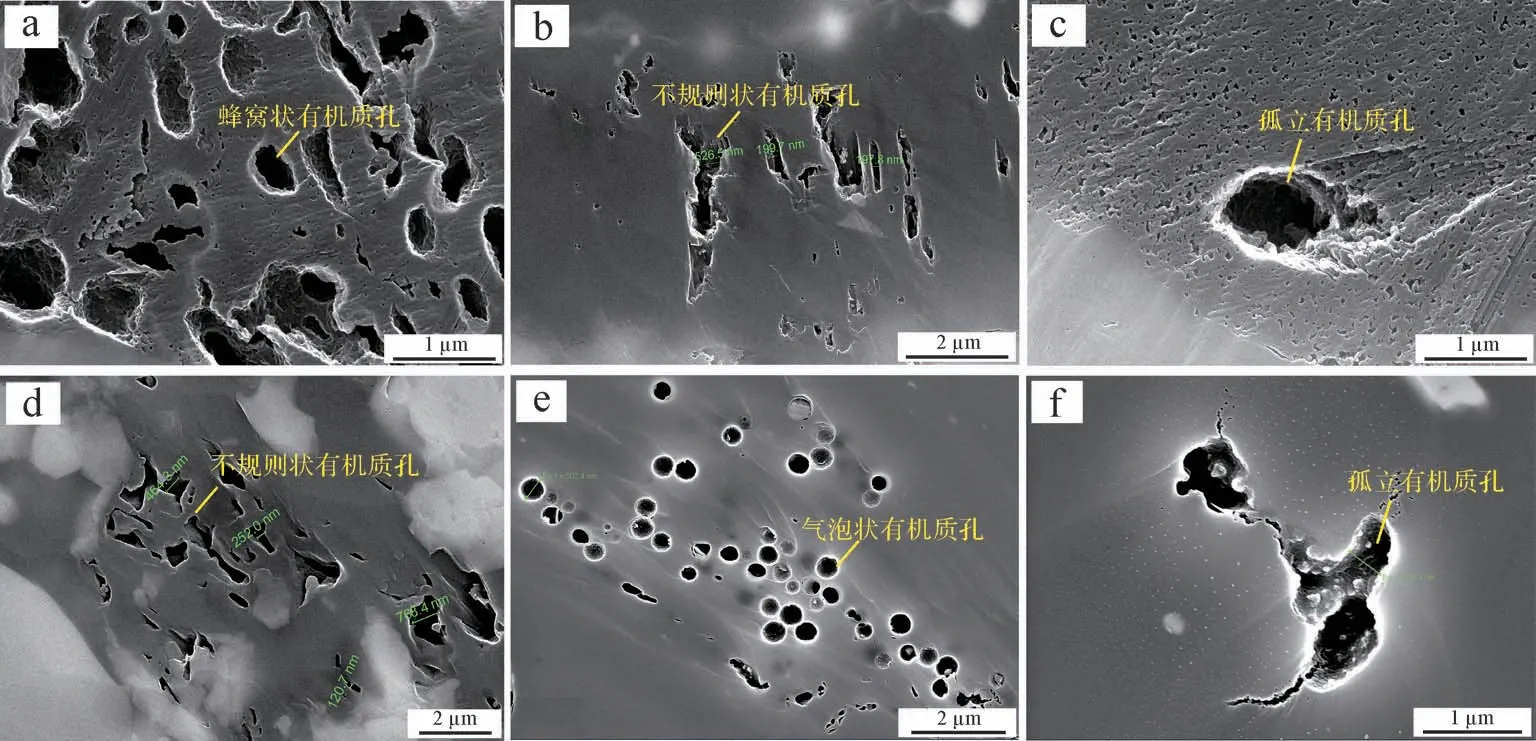

有机孔被认为是页岩储层主要的储气空间,有机孔发育程度直接影响页岩气含量以及产能[34-35]。研究区海相富有机质页岩有机孔发育程度高,主要以孔径大,连通性高的蜂窝状有机孔为主,表现出“孔套孔”的特征(图4a),这类孔隙多为沥青大量生气形成。不规则状有机孔在研究区页岩储层中也较为发育(图4b),从扫描电镜下观察发现,该类孔隙多与抗压能力较弱的黏土矿物或是受强烈压实作用破裂的脆性矿物伴生,可能是生气过程中产生“泄压”而导致其形状不规则。此外,还发育大孔径的圆柱状孤立有机孔,并伴随细小而密集的小孔(图4c)。

图4 海相、海陆过渡相富有机质页岩有机孔发育特征Fig.4 Characteristics of organic pores in marine and transitional organic-rich shale

研究区海陆过渡相富有机质页岩有机质面孔率较高但孔隙发育较差,多以孤立状及不规则状为主,孔隙连通性差且孔径偏小(图4d,f);局部可见串珠状或气泡状有机质孔,孔隙形态呈圆形,平均孔径在500 nm以上,孔与孔之间接触关系较好,具有较高的连通性。与威远地区浅层海相页岩相比,海陆过渡相页岩有机孔发育程度明显偏低,而两者热演化程度差距较小,因而可能是受有机质显微组分影响。研究区海陆过渡相页岩镜质组以及惰质组来源于高等植物木质纤维,随着埋深增加,原始细胞腔体遭受破坏,在过成熟阶段由于页岩石墨化现象有机孔基本不发育[36],因而整体上有机孔发育较差[15,24]。

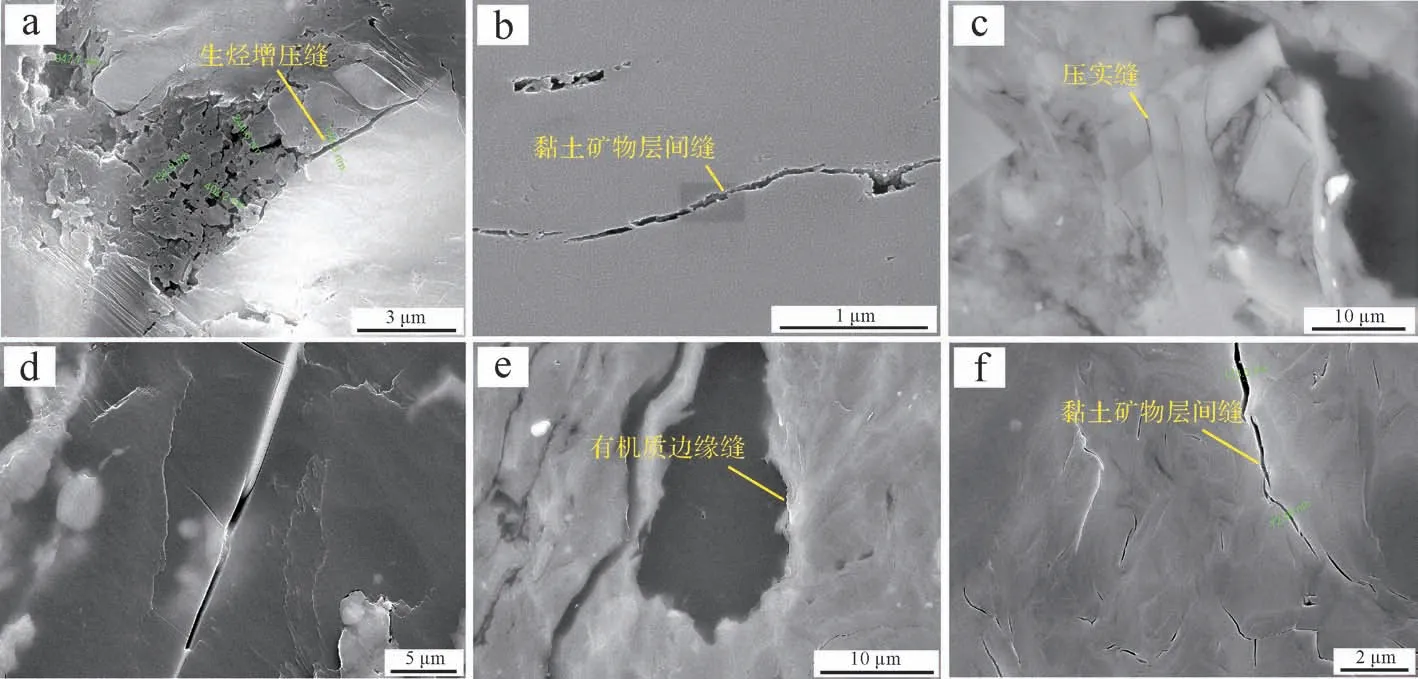

无机孔主要由原生粒间孔、黏土矿物孔隙、溶蚀孔和晶间孔组成,其中溶蚀孔又可以分为粒间溶孔及粒内溶孔。研究区海相富有机质页岩无机孔发育程度略低,以粒内溶孔及粒间孔为主。粒内溶孔呈一定规则的方形和圆形,孔径偏大,大多在500 nm以上(图5a)。矿物粒间孔形状不规则,多分布在脆性矿物颗粒边缘,孔径偏小(图5b)。由于海相沉积环境具有强还原的特征,因而在海相页岩中黄铁矿较为发育,黄铁矿晶粒间多发育晶间孔(图5c),部分晶间孔还可见有机质充填。

海陆过渡相富有机质页岩无机孔发育程度较高,主要以黏土矿物孔以及原生粒间孔为主,溶蚀孔发育程度低。储层埋深浅,压实作用相对较弱,碎屑矿物颗粒相互支撑形成的微米级原生粒间孔得以大量保留(图5d),有望成为重要的储气空间。此外,海陆过渡相页岩黏土矿物类型多,进而发育了丰富的黏土矿物孔隙,主要以高岭石矿物间形成的孔隙以及层间孔隙为主,形状不规则(图5e)。海陆过渡相富有机质页岩沉积期为山西组最大海侵期,受海水影响强烈,还原性强,因而发育了一定数量的黄铁矿,黄铁矿晶间孔同样发育(图5f),但少见有机质充填。

微裂缝有多种成因,根据其发育位置,可将其分为与有机质有关的微裂缝以及与矿物相关的微裂缝[37-38]。研究区海相页岩储层广泛发育因有机质大量生烃增压而产生的生烃增压缝[37](图6a),此外还发育黏土矿物层间缝(图6b)以及脆性矿物压实破碎形成的压裂缝(图6c)。

氩离子抛光扫描电镜观察发现,海陆过渡相页岩微裂缝发育程度高于海相页岩,尤其是与有机质相关的微裂缝大量发育,这可能也是导致海陆过渡相富有机质页岩有机孔发育较差的原因。常见有机质内部被微裂缝贯穿,裂缝局部被方解石充填的现象(图6d),该类型微裂缝还多与边缘矿物形成的裂缝相连,导致天然气逸散,进而使得有机孔“完全泄压”闭合。此外,有机质边缘缝(图6e)以及黏土矿物层间缝也较为发育(图6f),前一类裂缝同样不利于有机孔保存。

图5 海相、海陆过渡相富有机质页岩无机孔发育特征Fig.5 Characteristics of inorganic pores in marine and transitional organic-rich shale

3.2 孔隙类型占比

W208 井与W204 井龙一11 小层有机孔占比分别为58%和65%(图7),表明海相富有机质页岩孔隙类型以有机孔为主,无机孔发育程度相对偏低。DJ51井海陆过渡相富有机质页岩孔隙类型以无机孔占比达59%,有机孔占比为32%,微裂缝较海相页岩发育。从整体上看,海陆过渡相页岩孔隙类型与海相存在明显差异。

图6 海相、海陆过渡相富有机质页岩微裂缝发育特征Fig.6 Characteristics of microfractures in marine and transitional organic-rich shale

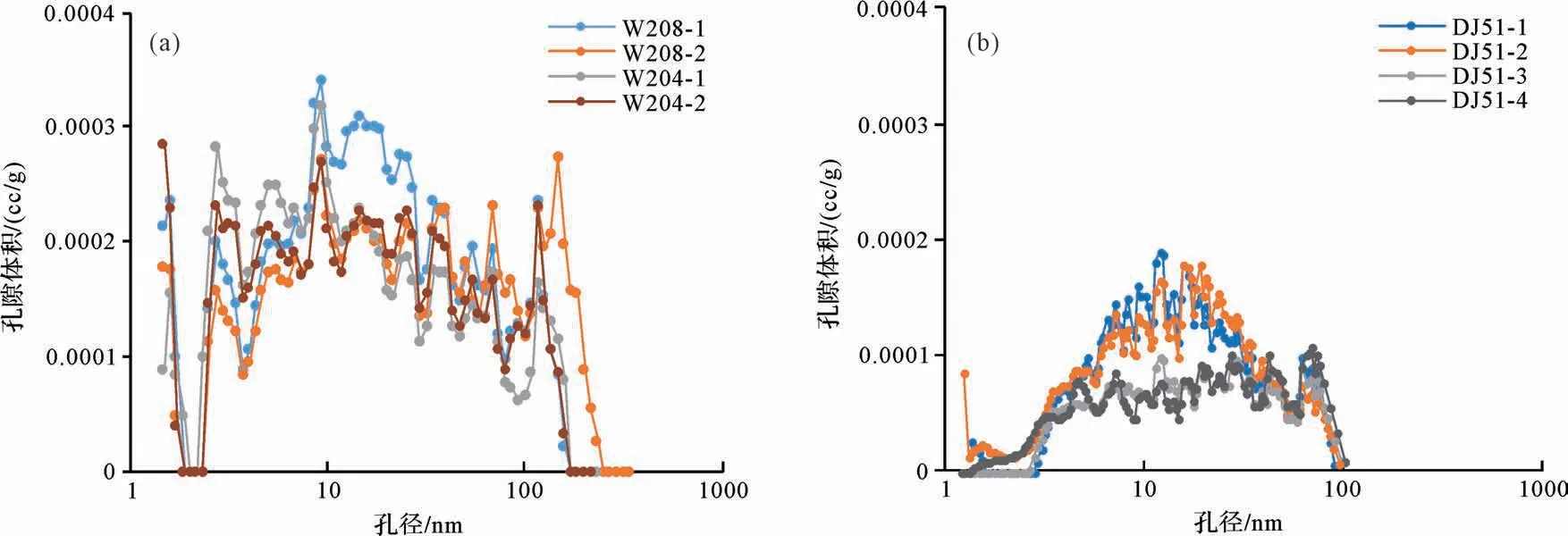

3.3 孔径分布

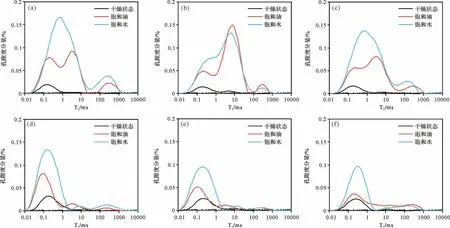

前人研究表明,有机孔具有较强的油润湿性,而无机孔倾向于水润湿,因此通过饱和十二烷以及盐水可分别反映页岩储层中有机孔、无机孔以及与之相关的微裂缝的核磁共振响应特征[39]。此外,核磁共振T2时间与页岩孔径、谱峰面积与页岩孔隙度之间具有正相关关系。通过核磁T2谱形态,也可以反映页岩孔径分布特征及孔隙发育情况[40-41]。

海相与海陆过渡相富有机质页岩核磁共振T2谱具有较大的差异(图8),反映出两者有机孔、无机孔以及微裂缝发育情况差异明显。海相富有机质页岩饱和油核磁T2谱呈双峰型,谱峰面积大,主峰T2值分别为0.2 ms以及10 ms(图8a~c),核磁共振测试结果与扫描电镜均显示出海相富有机质页岩有机孔发育程度高,以大孔为主等特点。氮气吸附孔径测试结果显示,海相页岩孔径主要分布在10~50 nm(图9a)。海陆过渡相富有机质页岩饱和油核磁共振T2谱表现为单峰型,谱峰面积小,主峰T2时间为0.1 ms(图8d~f),孔径以5~20 nm为主(图9b)。此外,饱和油核磁共振T2谱在1~10 ms间存在较弱的谱峰,这可能与其发育大量的孤立状有机孔有关,整体上海陆过渡相富有机质页岩有机孔主要为中小孔。海相富有机质页岩饱和水核磁共振T2谱信号以及氮气吸附量均高于海陆过渡相,表明海相页岩具有更加发育的孔隙网络。

图7 海相、海陆过渡相典型井富有机质页岩孔隙类型发育特征Fig.7 Characteristics of organic-rich shale pore types in typical marine and transitional wells

4 储层发育影响因素

针对四川盆地海相优质页岩储层发育控制因素,众多学者已经做了大量研究并取得了一些共识。在深水陆棚沉积体系控制下[17],龙马溪组最大海侵期沉积了黏土含量低、有机质含量高的页岩[17,19]。适当的热成熟度、有利的有机质类型、高岩石脆性、高物性、高含气量、大面积稳定分布为页岩大量生气、储气以及工业化开采奠定了基础[19],龙马溪组上部厚层页岩也为底部优质页岩气藏创造了良好的保存条件[42]。

图8 海相、海陆过渡相富有机质页岩核磁T2 谱Fig.8 NMR T2 spectra of transitional and marine organic-rich shale

图9 海相(a)、海陆过渡相(b)富有机质页岩氮气吸附孔径分布Fig.9 Pore size distribution of organic-rich shale obtained by N2 adsorption: (a) marine; (b) transitional

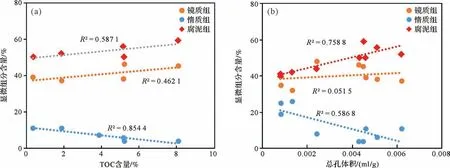

海陆过渡相富有机质页岩则受控于浅海海湾沉积,陆源输入对储层发育具有一定的影响[4],因而在物质组成上与海相页岩有明显区别,该套页岩TOC含量高,显微组分以腐泥组为主,但具有较高含量的镜质组及惰质组。不同的有机质显微组分对储层的贡献存在差异(图10),腐泥组具有很强的生烃潜力,在过成熟阶段能大量产气并生成有机孔储集气体,镜质组对TOC 具有较高的贡献,但在过成熟阶段,镜质组及惰质组产气能力较差,基本不生成有机孔,这也与前人的研究相同[11]。与海相相比,海陆过渡相页岩高TOC 含量不能完全反应其生烃能力,应更加注重复杂的有机质组成对优质储层的控制作用。

海陆过渡相富有机质页岩脆性矿物含量与海相相同,但具有更加复杂的黏土矿物组成,因而黏土矿物对储层的控制作用与海相存在较大区别。与海相页岩相同,石英等脆性矿物抗压实能力强,有助于保留更多的孔隙,因而与孔隙体积具有明显的正相关关系[11](图11a)。海陆过渡相页岩总孔体积与黏土矿物含量具有一定的正相关性(图11b),同时扫描电镜中发现黏土矿物粒间和片间发育大量孔隙(图5d~f),也说明黏土矿物对孔隙具有一定贡献,尤其是高岭石与伊蒙混层对孔隙体积贡献较大(图11c,d),由于伊利石、绿泥石与高岭石、伊蒙混层呈“此消彼长”关系[11,26],因而伊利石、绿泥石与总孔体积呈负相关关系(图11e,f)。

图10 有机质显微组分与TOC(a)、总孔体积关系(b)Fig.10 Relationship between organic matter microscopic composition and (a)TOC; (b) total pore volume

图11 石英含量(a)、黏土含量(b)及类型(c~f)与总孔体积关系Fig.11 Relationship between total pore volume and (a) quartz content; (b) clay content; and (c-f) type

海相富有机质页岩中天然气主要储集在有机孔,大量赋存的气体使得孔隙处于超压状态而得以大量保存,并向周缘的无机孔隙及微裂缝中运移(图12a)。而大量的扫描电镜结果分析及前人研究表明,海陆过渡相富有机质页岩气体运移可能存在两种模式(图12b,c):1)有机质及其周缘不发育微裂缝,有机孔保存较好,页岩生烃后天然气随即在有机孔中储集;2)有机质及其周缘微裂缝发育,天然气沿微裂缝运移,此时有机孔变形且发育程度低,天然气主要以吸附态储集于高岭石等黏土矿物形成的黏土矿物孔中[43],这也是海陆过渡相页岩气主要富集模式。海陆过渡相复杂的黏土矿物组成明显影响无机孔发育类型及程度,进而控制气体赋存,因此,黏土矿物类型及含量对储层发育具有控制作用。与海相页岩不同,高岭石、I/S等黏土矿物形成的矿物粒间孔对优质储层发育具有一定的贡献。

图12 海相(a)、海陆过渡相(b,c)富有机质页岩气体赋存模式Fig.12 Occurrence patterns of organic-rich shale gas in (a) marine and (b, c)marine-continental transitional

5 结论

(1)海陆过渡相富有机质页岩TOC 含量平均为6.88%,高于海相,有机质显微组分以腐泥组为主,含量为50%~60%,其次为镜质组;黏土矿物类型主要为高岭石,占黏土矿物含量60%以上,伊利石、绿泥石和伊蒙混层均有发育;孔隙度略低,为2.14%~4.87%;平均总含气量为2.0 m3/t,损失气占比低,平均为58%。

(2)海相富有机质页岩以蜂窝状有机孔为主,有机孔占比高达62%,其次为无机孔,孔径主要为10~50 nm。微裂缝发育程度低于海陆过渡相,主要为生烃增压缝和成岩缝。海陆过渡相富有机质页岩则以黏土矿物粒间孔为主,无机孔占比达59%,有机孔发育较差,孔径介于5~20 nm。微裂缝主要为有机质边缘缝和黏土矿物层间缝。

(3)与海相页岩相比,复杂的有机质类型与黏土矿物组成是海陆过渡相优质页岩储层发育的重要因素,高岭石等黏土矿物形成的强吸附孔隙可能是天然气主要的赋存空间。因此在评价海陆过渡相页岩储层时,需要关注有效有机质组成以及不同黏土矿物含量。

致谢 本文撰写过程中,得到中石油煤层气有限责任公司以及中国石油勘探开发研究院董大忠教授级高级工程师、邱振和张磊夫高级工程师等人的大力支持,在此一并感谢。