新元古代“雪球地球”形成与消融及华南板块的记录

邹灏,李峤昕,陈安清,肖斌,蒋修未,黄长成,胡成辉,李蝶

1.成都理工大学地球科学学院,成都 610059

2.自然资源部构造成矿成藏重点实验室,成都 610059

3.油气藏地质与开发工程国家重点实验室,成都 610059

4.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

0 引言

新元古代在地球的演化历史中是非常重要的阶段,当时地球板块处在Rodinia 超大陆的汇聚—裂解时期,全球性的冰川作用,包括低纬度的冰川作用,高温水—岩反应,低氧同位素(δ18O)岩浆活动,这一时期的地球环境变化是埃迪卡拉动物群的形成以及之后的寒武纪生命大爆发的重要原因[1]。由此可发现一系列的重大地质科学问题,就华南板块而言,包括当时古华南板块所处古地理环境位置、全球性的冰期作用规模以及分布位置、冰期与雪球地球的关系以及雪球地球的形成与消融作用机制等。“雪球地球”这一概念由Kirschivink 于1992 年所提出,后由Hoffmanet al.[2]补充完善,形成“雪球地球假说”,并用其解决全球性冰期覆盖问题。该假说能较好的解释碳酸盐岩碳同位素漂移,条带状含铁建造BIF以及盖帽碳酸盐岩沉积。对于华南板块而言,新元古代冰期的研究主要集中在南沱冰期和江口冰期,因此对华南板块雪球地球的研究,首要的是了解该时期主要冰川年限以及作用机理,从而分析形成与消融因素。华南板块新元古代冰期的年限测定已取得较为丰富的研究进展,但就华南板块新元古代冰期的形成与消融因素上尚存在一定争议。因此,本文开展了华南板块新元古代雪球地球形成与消融作用影响因素的研究,以期为中国华南板块在Rodinia 超大陆时期的古地理环境以及冰期作用与消融提供研究思路,也为其他时代冰期的形成与消融研究提供启示。

1 雪球地球冰期及华南板块古地理环境

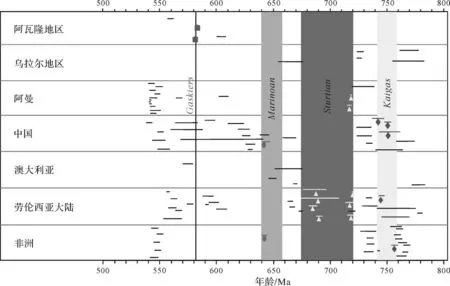

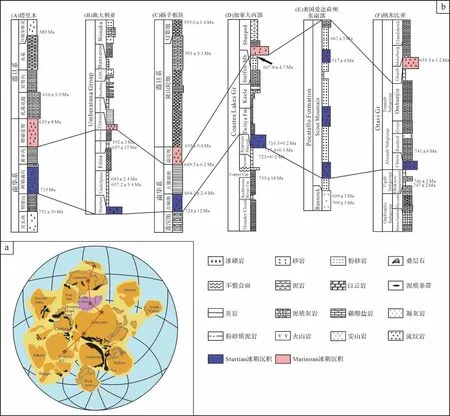

新元古代成冰纪时期,全球呈现低温状态,地球所发生的几次大规模全球性的冰川作用导致低纬度以及赤道地区被冰雪覆盖,整个地球被冰封形成一个雪球状态,称之为“雪球地球”[2]。从地层学、同位素年代学、地球化学的研究指示出,该时期全球至少发生大规模冰期四次(图1),分别为Kaigas 冰期、Sturtian冰期、Marinoan冰期、Gaskiers冰期,这四期冰期是根据其所在地区的主要地层所命名,其中具有全球代表性、规模最大、可用于对比的冰期为Sturtian冰期和Marinoan冰期[3]。

图1 新元古代冰期的U-Pb 年龄时限(据文献[3]修改)菱形代表Kaigas冰期年龄;三角形代表Sturtian冰期年龄;椭圆代表Marinoan冰期年龄;正方形代表Gaskiers冰期年龄;两次冰期之间的间冰期的年龄用黑色的短线代表,短线长度表示误差大小。其中阿瓦隆地区指纽芬兰东南部的阿瓦隆半岛,乌拉尔地区是俄罗斯位于乌拉尔山附近的地理区域Fig.1 Uranium-lead (U-Pb) age limit of the Neoproterozoic Ice Age (modified from reference [3])Different shapes represent the age of each glacial period: Kaigas glacial age is diamond; Sturtian glacial age is triangle; Marinoan age is ellipse; Gaskiers glacial age is square;the age of the interglacial period between two glacial periods is represented by a short black line,and the length of the line indicates the error

在四期冰期中,Kaigas 冰期相对较为古老,该冰期并非一开始便作为一独立冰期所存在,而是被划为Sturtian冰期早期所进行的冰川活动[2-3]。后来对澳大利亚及劳伦西亚大陆(北美洲)地区的Sturtian 冰期以及沉积地层研究得出Kaigas 冰期比之前所划分的年龄更为古老[4],而且南非卡拉哈瑞克拉通上的Kaigas 冰期沉积存在一定的间断性,并没有被Sturtian冰期后期冰碛物所覆盖[5],由此Kaigas冰期被认为是位于Sturtian 冰期之前所存在的独立冰期[2]。对华南板块来说,尚缺少Kaigas 冰期沉积物的证据,但从华南地区大别—苏鲁造山带新元古代花岗岩中的负δ18O锆石成因来看,其形成与大陆冰川融水不无关系[6-7]。同时从该负δ18O 锆石U-Pb 定年来看,其年龄也与Kaigas 冰期相一致[6]。因此可得出当时华南地区处于相对寒冷的气候条件。

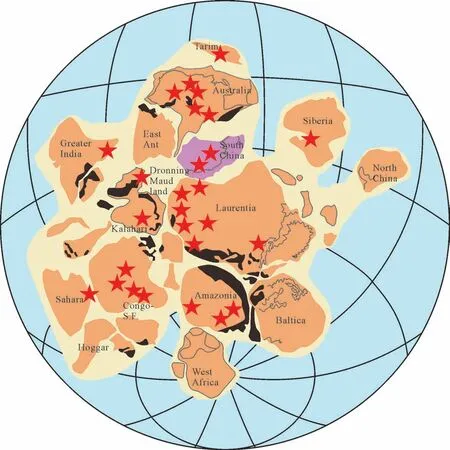

Sturtian 冰期则是全球性分布的冰期,其分布范围较为广泛,年龄在Kaigas 冰期之后。根据全球Sturtian冰期沉积物的研究来看,在纳米比亚北部、澳大利亚南部和加拿大西北部等地区均分布有较为典型的Sturtian 冰期沉积[2]。从之前研究结果来看,包括纳米比亚南部[8]、中国南部[9-11]、阿巴拉契亚山东部[12]、阿曼[13]和蒙古[14]等地区也可能有Sturtian冰期沉积物(图2)。Sturtian 冰期在华南板块是与江口冰期相对应的[16]。对于江口冰期年龄的确定过程,由于样品采集层位以及测试方法不同,不同地区对长安组冰成杂砾岩最大的沉积年龄结果存在偏差,有时则自相矛盾。如从桂北罗城丹洲群拱洞组以及上覆长安组中所得凝灰岩锆石样品,进行SHRIMP U-Pb 定年所得最大沉积年龄为780 Ma[17],桂北三江地区长安组沉积年龄则位于746~780 Ma[18],而从湘中新化江口组底部存在的火山角砾岩中挑取的锆石样品所测得的SHRIMP U-Pb年龄为785±11 Ma[19],这些均指示南华系底界为780 Ma的观点。部分学者则认为长安组底界年龄位于760 Ma左右更为合适[20]。但越来越多的高精度定年结果表明,上述的年龄数据是不准确的。比如,从湘西芷江牛牯坪组上部凝灰质粉砂岩所得样品年龄和滇中玉溪澄江组顶部凝灰岩所得样品年龄均为725 Ma左右[21-22],另一些最新的年龄数据也支持了这一观点,如三江县高友村长安组杂岩,底部的拱洞组之上的灰白色轻微变质凝灰质粉砂岩,以及罗城县四堡村长安组底部的拱洞组之上的灰白色轻微变质凝灰质粉砂岩的样品,锆石定年为715.9±2.8 Ma[23];鄂西宜昌莲沱组顶部凝灰岩年龄为714±8 Ma[24];川西开建桥组顶部凝灰岩年龄为715.0±9.8 Ma[25];湘西板溪群顶部碎屑锆石年龄为714.6±5.2 Ma[26];Lanet al.[27]又对三江县高友村长安组杂岩拱洞组之上的灰白色轻微变质凝灰质粉砂岩重新进行了锆石测年,得到的年龄数据是717.61±1.65 Ma。以上最新的年龄数据表明江口冰期可能的启动年龄为716 Ma 左右。在华南地区通过锆石U-Pb测年法测定了我国贵州东部寨郎沟剖面大塘坡组底部的凝灰岩夹层的锆石年龄,得到年龄为663±4 Ma[28],而对在贵州省将军山剖面的大塘坡组底部的白云质灰岩层中采集样品的锆石年龄进行测定,得到的年龄为658.80±0.50 Ma,这个年龄给江口冰期的结束时间提供了最新的限定[29]。

图2 Sturtian 冰期沉积物的新元古代全球分布图(据文献[15]修改)五角星代表该时期的冰碛物出露区Fig.2 Neoproterozoic Global Distribution of the Sturtian Ice Age sediments (modified from reference [15])The stars represent the moraine outcrop area for this period

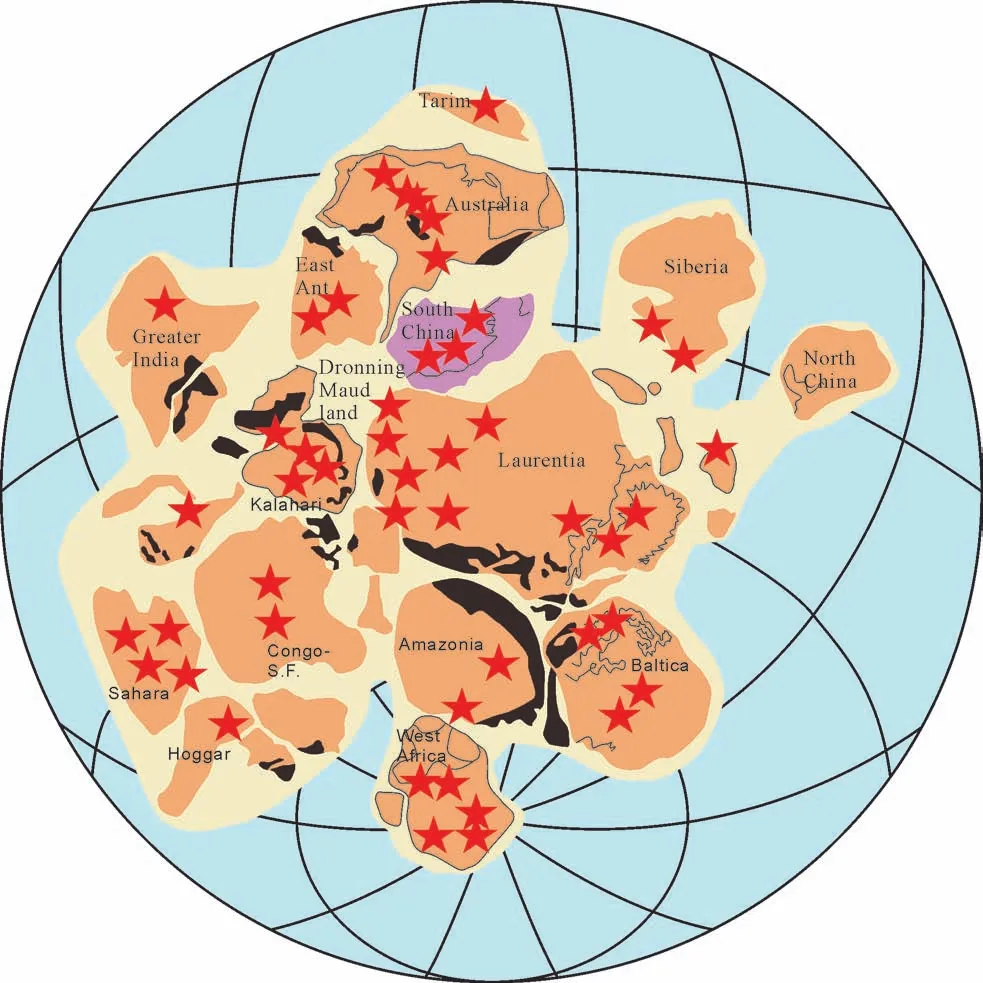

图3 Marinoan 冰期沉积物的新元古代全球分布图(据文献[15]修改)五角星代表该时期的冰碛物出露区Fig.3 Neoproterozoic Global Distribution of the Marinoan Ice Age sediments (modified from reference [15])The stars represent the moraine outcrop area for this period

Marinoan冰期相对于Sturtian冰期来说分布更为广泛,基本覆盖全球各个区域,在全球各处(除南极洲未开展工作之外)均有较好的同冰期沉积物对比,Marinoan 冰期沉积层厚度不一,部分地区呈现缺失[30],另一部分地区则呈现多层分布(图3)[31-32]。目前来看,更多定年证据支持Marinoan 冰期结束于635 Ma 左右[32-36]。Marinoan 冰期在中国华南板块是与南沱冰期相对应的[16]。从三峡地区陡山沱组底部凝灰岩中的锆石U-Pb 定年[33,35-37],以及江西上饶附近吴坞剖面的南沱组顶部凝灰岩层锆石U-Pb 定年[34],得到的年龄偏向于支持635 Ma 的结束界限节点,这也对应了成冰系定界年龄[38]。除此之外,通过锆石U-Pb测年法测定了来自云南省东部峨山剖面南沱组的灰色凝灰质泥岩层样品的锆石年龄,得到的年龄为634.57±0.88 Ma,这一新的年龄与之前公布的635.23±0.57 Ma[33]误差范围内是无法区分的,它们共同为华南地区Marinon 冰期的终止提供了严格的约束,并将其约束在635 Ma,新的年龄634.57±0.88 Ma支持华南地区Marinon冰期的迅速终止,并与全球成冰纪冰消事件具有同步性[29]。但是长久以来南沱组的最大沉积年龄一直没有定论,因为在南沱组中很难找到可以用于精确定年的同沉积火山岩,所以对南沱组最大沉积年龄的限定主要靠测得下伏大塘坡组地层的沉积年龄。在黔东南松桃寨郎沟剖面上,所得南沱组最大沉积年龄为662.9±4.3 Ma[28],但是采样层位处于大塘坡组底部,紧靠铁丝坳组(与古城段相当)之上的盖帽碳酸盐岩,所以此年龄不适合作为南沱冰期的底界年龄。之后在同地区得到的黑水溪剖面和将军山剖面大塘坡组底界年龄分别为667.3±9.9 Ma[39]和664.2±2.4 Ma[40],上述所得沉积年龄均与寨郎沟年龄数据相一致,表明南沱组冰成杂砾岩最大沉积年龄应比663 Ma 更小。除此之外,华南南沱组之下还存在冰川剥蚀以及沉积缺失,这对其年龄限定会存在偏差[41-42],湖北长阳大塘坡组中部年龄654.2±2.7 Ma[42]与湖南吉首大塘坡组顶部凝灰岩年龄654.5±3.8 Ma[22]高度一致,广西三江县富禄乡南沱组剖面底部含砾泥质砂岩的锆石年龄为649.3±6.2 Ma[43],结合以上的年龄数据可以推断出南沱组冰成杂砾岩的最大沉积年龄应该是小于650 Ma。

Gaskiers 冰期晚于Sturtian 冰期、Marinoan 冰期,规模相对较小,分布局限,没有达到全球范围,但其对寒武纪生命大爆发以及后期全球气候改变具有显著影响[2]。Gaskiers冰期沉积分布地区包括纽芬兰东部、阿巴拉契亚Viginian地区、挪威北部地区[2]以及澳大利亚等地[38]。从纽芬兰东部Gaskiers 冰期沉积杂砾岩进行U-Pb 定年的年龄为580 Ma[44],代表了Marinoan冰期后的沉积[45]。

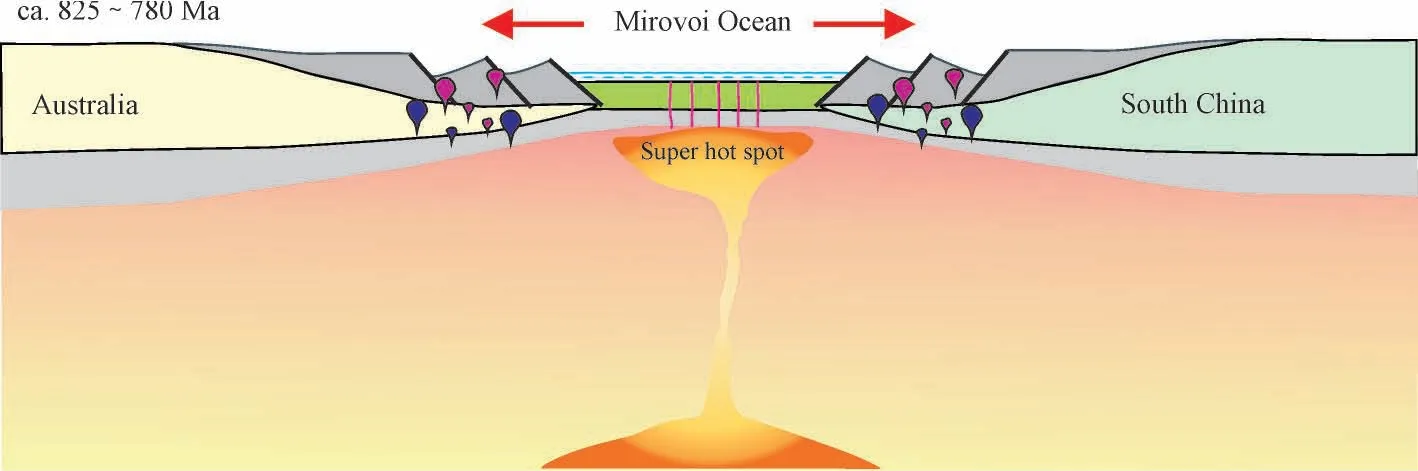

华南板块的新元古代地层及当时古地理环境指示,在Rodinia 超大陆裂解时期,在华南板块广泛分布新元古代超基性—基性岩浆岩以及变质岩浆岩和陆壳重熔花岗岩,同时存在大量裂谷系统以及分枝状裂陷谷,其与澳大利亚板块、劳伦大陆具有基本一致的基性岩浆岩及变质岩条带分布[46],间接性证明其所处地理位置位于澳大利亚板块和东南极洲板块之间(图4),处于大陆裂解区,属于大陆裂解早期伸张变形环境。根据现代流行观点,几个板块分裂或许与Rodinia 超大陆时期的超级地幔柱有关[1]。

华南板块存在的南华系地层沉积物:江口群以及南沱组所代表的两期冰期冰碛物具有全球代表性(图5),二者之间以大塘坡组间冰期为分割,主要为黑色页岩,也具有相应的从冰冻到冻融的演化过程[48]。每次冰期所留下的冰川沉积物都具有类似的下部(早期)为陆相冰碛物和上部(晚期)为滨浅海陆棚或潮坪环境纹层状的冰碛岩建造,这也符合新元古代扬子地块海洋与陆地古地貌及其古环境的变化由冰川进退和相应的海平面变化所导致的现象[49]。

图4 新元古代Rodinia 超大陆华南板块古地理环境及位置(据文献[46]修改)Fig.4 Palaeogeographic environment of the Neoproterozoic Rodinia supercontinent on the South China Plate (modified from reference [46])

2 盖帽碳酸盐岩及碳同位素特征

2.1 盖帽碳酸盐岩

盖帽碳酸盐岩(cap carbonates)主要由微晶方解石和白云石等组成,是指沉积于新元古代冰碛岩之上的薄层状相对均质的碳酸盐岩地层[2,50]。盖帽碳酸盐岩的出现标志着温暖的海洋形成环境,在世界各地广泛分布。盖帽碳酸盐岩在岩石学、矿物学、沉积学、生物学及地球化学方面具有一系列特殊的地质特征,其记录了从新元古代晚期雪球地球大冰室由冷转暖的重要原始信息,对其的研究一直是国内外研究的前沿[47]。

Kennedy[51]认为新元古代的盖帽碳酸盐岩岩性比较均一,比较薄(2 m 以下),覆盖于陆相以及与冰川作用有关的沉积物之上,其构成主要为泥晶—微晶白云石,可见细微纹理;盖帽碳酸盐岩底部具有明显界限,局部可见剥蚀作用,上部为薄层页岩,中部为过渡浓缩层位或轻微递变层位,可见成岩作用形成的结核或胶结碳酸盐层[52]。这些岩石特征指示其形成环境为较深(数百米)的浅海—半深海海底环境,同时保留了冰期后海平面上升以及海进的记录。

盖帽碳酸盐岩发育诸多特殊沉积组构,如帐篷状构造可能代表超级风暴沉积[53],是冰后期在高震荡的流动区域内连续沉积形成[9];又如结晶扇,通常呈礁形态聚于一处,表明形成结晶扇的水体中的碳酸盐过饱和且快速沉积[54]。Hoffmanet al.[2,9]认为是在冰后期,显著温室效应下,经强烈大陆化学风化作用形成的大量碳酸盐进入海洋,从而导致海洋碳酸盐过饱和,从而形成大量文石结晶扇。

国内外几乎所有盖帽碳酸盐岩均主要由均质等粒粉细晶白云石组成白云岩构成,与下伏冰碛岩岩层具有截然不同的界限。盖帽碳酸盐岩厚度从几米到几十米,Hoffmanet al.[2]认为其代表的时间只有数千年,表明此期间盖帽碳酸盐岩沉积速度极快,它的广泛存在表明了新元古代冰期的广泛性以及气候的突变。

图5 世界新元古代地层格架划分对比及分布图(据文献[3,47]修改)(a)剖面点区位示意图;(b)世界新元古代地层格架划分对比图Fig.5 Division, correlation, and distribution Map of the Neoproterozoic Stratigraphy in the World (modified from references [3,47])(a)Location map of section points;(b)Division and correlation of the world Neoproterozoic stratigraphic framework

2.2 C同位素特征

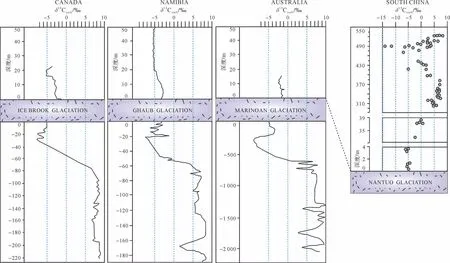

对比地质历史其他时期变化,新元古代晚期形成的海相碳酸盐岩在δ13C值上显著不同,其δ13C出现较大的同位素漂移,明显高于其他地质时期的变化幅度。在冰期前,沉积特征为富13C(δ13C 值高于5‰),而在冰期后,沉积特征转变为贫13C(δ13C 值低于0)。盖帽碳酸盐岩普遍呈现贫13C 特征,δ13C 值接近地幔的-6±1‰。在新元古代晚期冰期前后δ13C 所出现的较大幅度(约为10‰~15‰)的负漂移现象,该现象在各大陆均存在,可以很好地作为全球地层对比基础,也可以表明冰期的广泛性以及同时性。Hoffmanet al.[2]认为冰期前富13C(δ13C 值高于5‰)源于赤道附近Rodinia 超大陆裂解,由于大陆裂解,海岸线增多,生物增加,大大提高了生物沉积产出率,生物光合作用吸收12C 而残留13C 使得冰前期碳酸盐岩具有较高的δ13C 值。而冰期生物沉积产率几乎降至0,由于有机物的缺少,难以改变幔源碳同位素值δ13C=-6±1‰,从而导致碳同位素显著的负漂移现象。不可否认的是,冰川时期极度亏损13C 的另一个因素:甲烷的渗漏,也是导致盖帽碳酸盐碳同位素异常的原因[51]。在华南陡山沱组上部存在强负漂移(约-15‰),这种特征可能是后期成岩作用所造成的[55]。总体来说,C同位素的变化与全球其他区域的Marinoan 冰期后碳酸盐岩变化相一致,为从-5‰开始逐步升高(图6)。

图6 世界各剖面碳同位素随深度变化图(据文献[9,55-56]修改)Fig.6 Variation of carbon isotopes with depth in different sections of the world (modified from references [9,55-56])

(1)当全球被冰川覆盖时,地球气候发生显著变化,温度急剧下降,难以适应如此恶劣环境的生物属种发生大规模衰亡和灭绝,有机质产量显著降低,而能适应此恶劣环境的生物属种只为原本生物种属的少数,有机质产量远远低于冰期前水平,光合作用消耗12C 急剧减少,大量12C 参与水循环溶解于海水中并进入同期沉积海相碳酸盐,造成δ13C 值显著下降。

(2)当温室效应加剧,气候开始迅速变暖,冰川开始消融,已适应环境的生物属种与生物衰亡前老生物属种间有机碳达到数量平衡,此时δ13C也达到极小值,同时由于冰川消融引起的海平面上升,碳酸盐岩进一步沉积,因此这时期沉积海相碳酸盐岩δ13C负偏移值达到最大;随着温度进一步回升,新的生物数量进一步增加,有机碳数量增多,δ13C发生逐步回移,同时海平面的进一步上升也使得碳酸盐岩沉积环境加深,超过CCD界面后,不再接受碳酸盐岩沉积[57]。

(3)当气候回暖,冰川完全消融,生物复苏,新生物属种数量进一步增加,超过衰亡前老生物属种,有机质生产数量进一步增加,使得同期海相碳酸盐岩δ13C恢复到正值,也标示着自然界生物的新一个周期开始[57]。

3 形成与消融影响因素

从“雪球地球”假说提出以来[58],关于雪球地球成因及其消融机制一直众说纷纭,尚无统一定论。一般认为雪球地球的起始与结束同大气中的温室气体含量有密切关系,从目前提出的假说来看,有四个主要因素制约着雪球地球形成与消融的用作过程,包括超大陆裂解及地幔超柱作用[1]、微生物及微生物岩石(叠层石)事件[49]、甲烷渗漏与甲烷水合物分解释放[59]、冰期岩浆热液活动[1]。

3.1 超大陆裂解及地幔超柱作用

Hoffmanet al.[2]认为雪球地球的形成与Rodinia超大陆裂解密不可分,随着Rodinia 超大陆的裂解,各板块之间发生分离,形成大量裂谷盆地以及喷发大量岩浆。在820~620 Ma期间全球似乎发生大量岩浆裂谷活动,符合Rodinia 超大陆的裂解条件。当Rodinia 超大陆裂解,全球范围内的裂谷系统缓慢形成,大量超基性—基性岩浆喷发。随着裂解过程的进行,大气中的CO2经碳循环转变为新形成的大陆边缘中的有机碳沉积,如叠层石等,同时由于基性玄武岩的大量喷发,导致后期风化消耗大量CO2,从而致使大气中CO2浓度显著降低,使得地球从温室变为冰室。当然除上述情况外,一个地幔柱活动往往具有不止一种地质特征与表现,包括大量的大范围溢流玄武岩、呈现放射状星状基性岩墙群、成群的拉张裂谷系统以及大范围的地形地貌隆起[1]。当时华南板块处于澳大利亚板块、劳伦大陆之间,且在华南板块边缘大量分布新元古代超基性—基性岩浆岩以及变质岩条带,还包括陆壳重熔花岗岩。这与各板块具有一致的基性岩浆带,同时华南板块所存在的大量裂谷系统以及分枝状裂陷谷,也进一步说明当时地幔作用的显著。这也为上述观点提供了有力依据。单个地幔超柱事件作为一个超级事件循环的组成部分,推进超大陆的形成和裂解。不同地幔超柱的基性岩浆活动形式也存在显著不同,可以典型地幔柱产物如岩墙、溢流玄武岩等形式产出,也可呈底侵的形式进行产出,因此有直接与间接之分。除此之外,Rodinia 超大陆的裂解还与地球内部活动密切相关,超级地幔柱作为初期的岩浆热液活动,是克拉通形成裂谷的直接动力(图7),促进了大陆风化作用加强,打破大气气体含量平衡,从而推动雪球地球的形成,为重要的全球范围冰期的促进因素。

图7 新元古代时期地幔超柱示意图(据文献[60]修改)Fig.7 Schematic diagram of mantle superplume in the Neoproterozoic period (modified from reference [60])

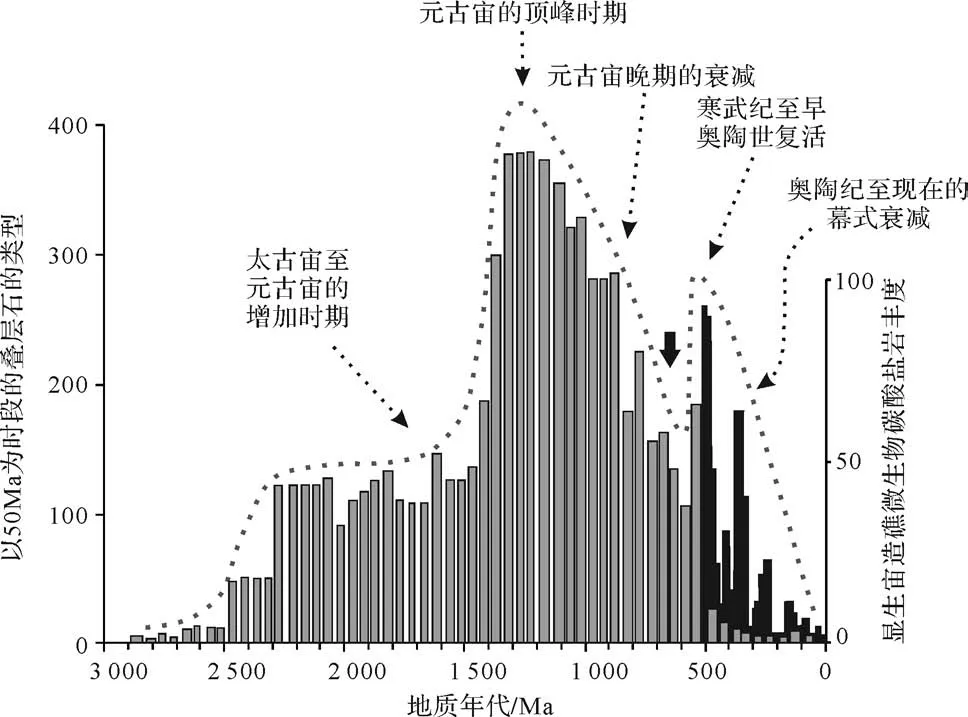

3.2 微生物及微生物岩石(叠层石)事件

地球在形成以后,剧烈火山作用喷发的岩浆不断涌出地表,随着时间推移,岩浆发生冷凝并固结,形成初期地壳,地球该时期已具有内部圈层雏形。在重力作用下,来自火山喷发以及陨石撞击带来的大气中的水分逐渐发生沉降并积累,形成了最初代的初始海洋。在距今约4 Ga,地壳增长逐渐减缓,大陆变得逐渐稳定,分布大量浅海[61],也就出现了后期的大量原核细菌如蓝藻菌等微生物群落,微生物的出现,改变了原有的大气结构,也创造了适宜其他的喜氧生物所生存的大气含氧环境。其中叠层石主要为原核生物所建造的一种有机沉积结构,其本质是由低等微生物如蓝细菌等在周期性生命活动中粘附、捕获海水或大气中的泥或尘土后进一步沉淀压实形成的不同类型的微生物岩,记录了远古古老生命的发展历程[49]。

从已经发现的华南板块前寒武系生物化石群如贵州瓮安宏体化石群[58]、云南江川生物化石群等,均发现大量海绵动物、宏观藻类等化石,这些化石群所分布时代在雪球地球出现前后。从所发现的藻类化石,当时藻类已开始出现分化,具备光合作用能力。根据华南板块淮南生物群与加拿大麦肯齐山区小达尔对比,在藻类种属上具有明显相似性,以部分藻类为代表的分布范围还包括华北、波罗的海、澳大利亚、印度等地,处于Rodinia 超大陆裂解期,雪球地球时期所形成的的冰碛岩之下[62]。因此全球大气氧气变化与藻类等微生物有着显著关联。大量的岩石证据表明,大气氧含量是以突增形式增长的,而且是通过2次突然增加的过程才达到现代的水平[63-65]。在古元古代时期,距今约2.4~2.3 Ga前,氧气含量突增106倍以上,达到了现在浓度的0.1%~1%,为氧气含量的第1 次突增;在新元古代时期,距今约0.75~0.58 Ga年前,氧气含量再一次突增,从而使得当时大气氧气量达到现代水平,为第2次氧气突增。根据现代研究的氧气的起源途径,氧气的产生主要有生物的光合作用途径和水的光解途径。但从水或者CO2的光解途径来说,光解过程中产生的氢极容易快速与氧反应再形成水,因此就必须保证光解过程中氢或者CO2有足够快的速度进行逃逸。但根据扩散过程研究计算发现,在扩散过程中的氢或CO2的逃逸速度都太慢,同时光解所需的光子能量由地表太阳光还不足以达到[29],因此两者不能很好地解释氧气的突增现象和累计情况,而生物通过光合作用产生的氧气则能很好地解释这个问题[63-65]。所以氧气的增量与这些古老的微生物岩是显著相关的。

由于氧气含量的第二次突增发生于0.75~0.58 Ga,当时正处于Rodinia 超大陆裂解时期,但在氧气含量第二次突增以前,地史中的叠层石以及造礁生物岩石丰度处于下降阶段,造成生物作用减弱,同时也有全球冰川不断覆盖,气温降低等原因,但藻类等光合作用生物在雪球地球形成过程中消耗了较多的CO2等温室气体,对雪球地球的完全形成起到催化作用,后期氧气突增则可能是因为随着海岸线的破碎延长,有利于微生物生长的浅海环境的普遍增多,同时由于叠层石自身结构为有机沉淀结构,因此Rodinia超大陆裂解在海洋中所产生的大量泥沙,硅化物等,也为叠层石等的发育提供物源组分,同时生物群落的不断繁荣发展,从而使得氧气达到现在水平,也让地史随着地球冰期的结束而进入生物的另一个繁荣时期(图8)。

图8 地史中的叠层石及造礁微生物岩的丰度(据文献[49]修改)Fig.8 Abundance of stromatolites and reef-forming microbial rocks in geological history (modified from reference[49])

3.3 甲烷渗漏与甲烷水合物分解释放

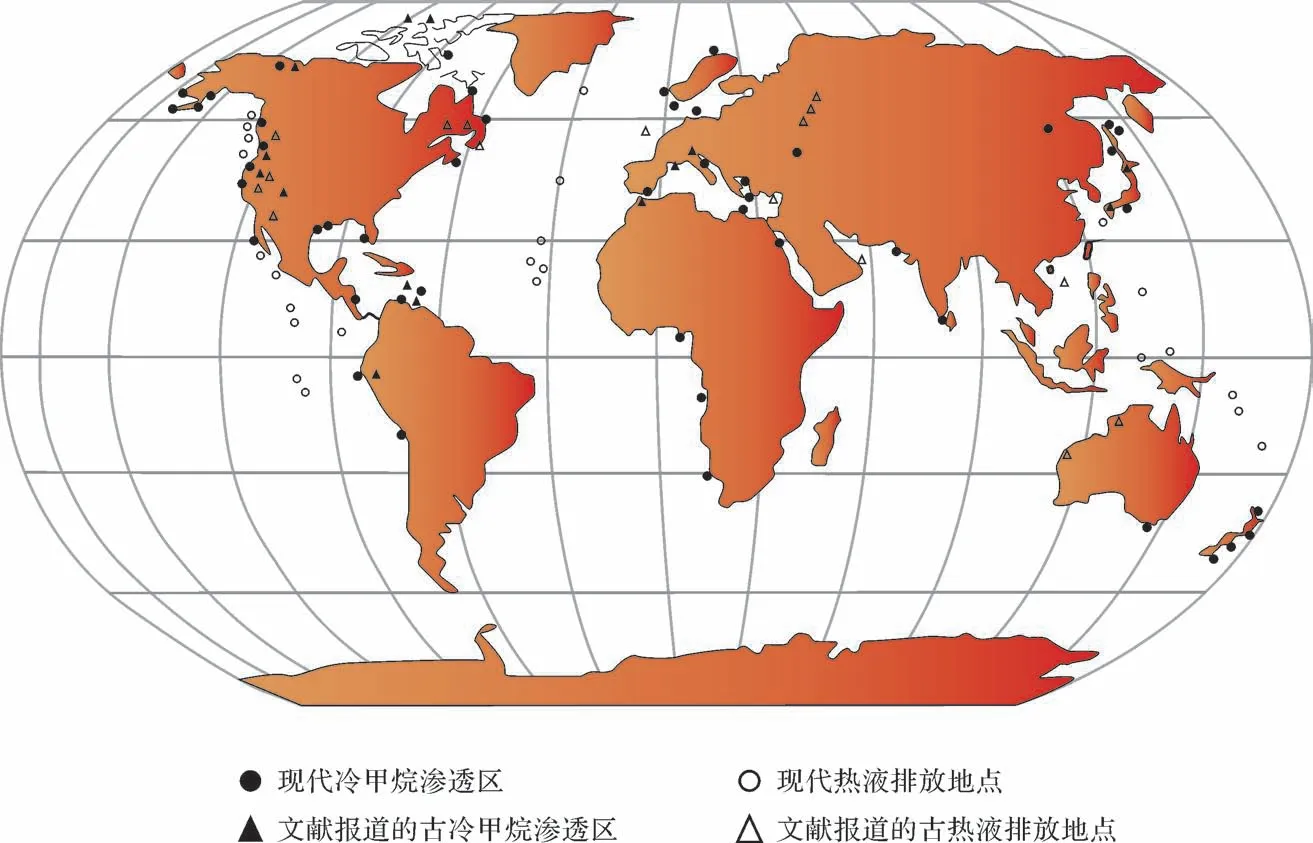

甲烷(CH4)是可以引起显著温室效应的气体,造成温室效应强度约为CO2的20 倍[66-67],且常温下氧化速率较慢,对大气影响显著。据以往数据估计全球至少有10 000 Gt(1 Gt=1×1015g)碳以CH4形式存储于水合物中[68-70],总量2 倍于整个地球上各种化石燃料,包括石油、煤及天然气的总和。这般巨大储量的甲烷释放到海洋和大气环境中,将导致全球碳平衡以及大气环境发生极大变化,将再次发生生物大灭绝事件以及生物进化。现代甲烷释放主要为海底永冻土中的天然气水合物释放,包括经研究发现的北极海底正在释放的大量甲烷气体[9],加剧温室效应。从20世纪80年代早期发现甲烷渗漏点以来[71],至今为止发现在全球不同地点以及不同沉积环境均存在多处现代甲烷渗漏点[69,72],包括一些古代甲烷渗漏(图9)。以往研究表明,在第四纪[73]、古新世/始新世界线附近[68]、早白垩世[74-75]、早—中侏罗世[76-77]及二叠/三叠纪界线[78-81]附近存在发生过大规模的甲烷水合物分解释放的可能。这些事件的发生不仅会改变全球气候与海洋化学条件,还可能直接改写生物演化进程,对生物而言是一场灾难性的事件[59]。

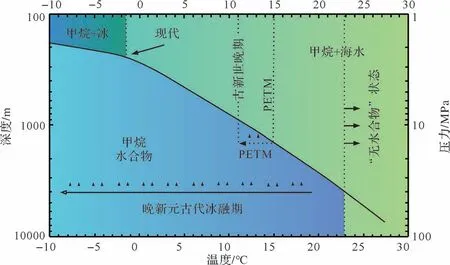

大规模甲烷释放则是引起温室效应显著加剧的成因之一。在新元古代雪球地球时期,地球被全面冰封之后,生物作用显著降低,要使漫长的冰期结束,主要得依靠地球内部因素改变当时大气环境,从而摆脱冰期进入间冰期。有研究表明,大规模甲烷释放,主要来源于海平面下降引起的压力变化[82-84]或者全球快速变暖引起的温度变化[85-88],从而起到一个催化剂的作用(图10)。当地球开始变暖,不断发生甲烷渗漏,地球温室效应如同滚动雪球效应,直到整个冰期结束。同时研究发现新元古代晚期甲烷分解释放的证据见于Marinoan 冰后期全球性广布的盖帽碳酸盐岩中[32,51]。直接的证据包括与现代甲烷渗漏特征相似的沉积结构和构造、短暂(~105 Ma)且明显的碳同位素负漂移(δ13C≤-5‰)以及低至-41‰的δ13C负值等,均表明当时古地理环境存在甲烷的直接影响[59]。除此之外,间接的证据还包括全球性广布的盖帽碳酸盐岩中普遍存在的重晶石结晶扇沉积[32],这种沉积与现代甲烷渗漏所形成的重晶石具有相似性[89],包括古新世/始新世所发生的升温现象(PETM)中由水化合物所产生的过量Ba2+也可以与之相比较[90],同时从盖帽碳酸盐岩中的B、Ca 同位素分析表明,低pH 值海水环境形成的位置主要位于底部、而上部位置则形成于高pH 值海水环境。这个情况则与甲烷释放事件预测一致,即初期的有氧甲烷氧化、后期为缺氧甲烷氧化[91]。根据所得到的C同位素图,在华南板块陡山沱组地层底部所测盖帽碳酸盐δ13C同样具有明显特征,δ13C 漂移量约为-10‰~12‰,同时白云岩组分之间存在明显δ13C差距,这与古代甲烷渗漏区相一致。在微构造上,主要包含帐篷状、晶洞状构造等,构造相当丰富,但在平面尺度上变化频率大,复杂性高,稳定性差,这些都为甲烷渗漏提供了有利依据。

图9 已知的现代和古代甲烷渗漏与热水排放区全球分布(据文献[59]修改)Fig.9 Global distribution of known modern and ancient methane leakage and hydrothermal emission zones (modified from reference [59])

图10 甲烷水合物保持稳态的温度—深度(压力)关系(据文献[59]修改)Fig.10 Temperature-depth (pressure) relationship of methane hydrate maintaining a steady state (modified from reference [59])

3.4 冰期岩浆热液活动

岩浆热液活动一直存在于地球内部圈层,新元古代岩浆热液活动在全球冰期内也从未停止,与同时期的全球冰川作用横向对比,因此形成壮观的冰与火交互作用景象。根据华南板块扬子地区大别—苏鲁造山带中变质火成岩的原岩性质的地球化学研究结果表明氧同位素的组成与锆石U-Pb年龄之间存在对应关系[92-93]:新元古代锆石测得氧同位素比值则相对偏低,但古元古代锆石所测得氧同位素比值一致较高。同时在湖北宜昌莲沱组凝灰岩层段,在约766±18 Ma 的喷出火山岩中发现有802±7 Ma 的继承锆石产出[1]。这一点表明,在扬子地块北缘地史上出现过短周期的区域地壳物质重新循环的现象,新生火成岩的重融和再侵位也是通过裂谷等张裂隙构造带进行。根据研究发现,新元古代年龄的低δ18O锆石主要形成于发生部分熔融的热液蚀变岩石所形成的低δ18O岩浆,在新元古代中期包括热液蚀变与裂谷岩浆活动已经达到超固相线(supersolidus)温度[1]。因而推断,位于新元古代华南板块扬子北缘的裂谷等拉张构造环境,使得地幔岩浆以及地下水上侵,形成热液循环,同时来自地幔的超基性—基性岩浆高温下与水岩发生反应呈现18O亏损,并使得下地壳重熔形成低18O 岩浆。因此在新元古代的地球内部发生的大规模岩浆热液活动,使得当时的地球并非处于绝对冰封状态,也为后来地球重新进入温室提供有利物质组分。

4 讨论

4.1 雪球地球的形成

通过之前所进行的冰期年龄以及影响雪球地球因素研究发现,在长安冰期前约815~810 Ma、约800~770 Ma,和约750~725 Ma 三个时间段内华南地区发生了气温的骤降,这与华南地区在Rodinia 超大陆裂解期间,主要地幔柱的活动时间(820 Ma、800 Ma、780 Ma,以及750~720 Ma)高度重合[38]。这种现象从侧面印证了Hoffmanet al.[15]认为雪球地球的形成与超大陆裂解作用关系密切的猜测,也与所提及的超大陆裂解以及地幔柱作用相吻合。Rodinia超大陆在逐步裂解过程中,形成多个小陆块,包括华南板块也在澳大利亚板块、东南极洲板块以及劳伦大陆间逐渐分离开来,并在中间形成大量裂谷,构成华南裂谷系。同时伴随大量超基性—基性岩浆喷发,主要分布于华南板块边缘,如今扬子地块西缘和北缘,如攀西裂谷、龙门造山带一带(图11),同时整个陆地与海洋的接触地带—边缘海发生不断扩张。伴随着来源于海洋的水汽更加充沛,大陆的降水量与径流量迅速增加,火山喷发形成的大量玄武岩与之发生强烈的化学风化作用(CaSiO3+CO2→CaCO3+SiO2)。Goddériset al.[95]根据现代玄武岩风化规律以及气候模型得出当时赤道附近有面积约为6×106km2的玄武岩省,后期的风化作用就能使得大气中CO2含量迅速变化[95]。这一作用使空气中的CO2含量剧烈下降,被CO2截留的太阳辐射能也随之下降,冰室效应开始产生。

但是雪球地球的形成并不是一蹴而就的,研究发现华南地区820~650 Ma期间沉积物的化学风化指数(CIA)具有明显的多次负漂移现象。这代表着雪球地球形成前,华南地区进行了多次的冷热交替[38]。这种情况同温度对风化作用的负反馈与火山去气两种作用相关。随着冰室效应的进行,华南地区气温降低,风化作用受到明显抑制[96]。与此同时,伴随着超大陆裂解不断进行的火山去气作用,进一步使得空气中的CO2含量回升。这种反馈机制使华南地区在雪球地球形成前,不断出现间歇性回暖现象。

这种由风化作用和火山去气作用造成的温度“拉锯战”,最终因为超大陆裂解程度的进一步加深而宣告结束。在720~650 Ma期间,Rodinia 超大陆分裂程度急剧增加,几个主要的大陆块体开始形成,边缘海的面积迅速扩张,同时形成的大量浅海,有利于微生物大量繁殖,这为古叠层石的生长提供了环境。根据古地理特征,当时大部分华南板块处于滨浅海相环境,具有大量古微生物沉积,包括云南江川生物群、贵州瓮安宏体化石群等[94],同时期出现的还有消失已久的BIF含铁建造,这些生物群以及消失的BIF含铁建造的出现时期正好为雪球地球消融时期。且在前寒武纪海洋水体环境还是以还原环境为主即富Fe2+,而大气环境主要为富CO2环境,因此这为生物光合作用的增强提供了条件,生物光合作用化学反应式CO2+H2O+光→CH2O+O2,反应式中微生物、叠层石等所需的CH2O以及呼吸作用所需要的的O2均有出现[97]。光合作用同时消耗大气中大量的CO2组分,因此在当时环境下生物作用和风化作用的强度逐渐到达顶峰,两种作用消耗的CO2含量彻底压制了火山去气作用释放的CO2含量,这使地球冰雪面积飞速扩张,反照率彻底失控,形成了冰雪覆盖全球的雪球地球现象。

4.2 雪球地球的终结

Hoffmanet al.[2]最早对雪球地球的终结机制进行研究分析。他们提出了一个“雪球地球”假说来描述这种机制。该假说认为,随着雪球地球的形成,全球性的冰盖逐渐隔离了大气中的CO2和陆地上的玄武岩,这导致由硅酸盐岩风化消耗的CO2含量急剧减少。与此同时,超大陆裂解作用仍在进行,火山岩浆作用不断进行形成了冰火交互作用奇景,火山去气作用不断地向大气中输送CO2、CH4等强温室气体,这使大气中的CO2等温室气体持续积累。在华南板块约766±18 Ma 的喷出火山岩中发现有802±7 Ma 的继承锆石产出,说明了华南板块在冰期时也出现过短周期区域地壳物质再循环,因此存在强烈火山岩浆作用,也就因此启动了冰川的消融。随着大陆不断裂解,岩浆作用加剧,当大气中的CO2含量超过界限(现代大气CO2含量的350 倍)之后,温室效应将压制冰室效应,全球温度回暖,最终导致雪球地球的终结。

但是Jianget al.[32]在华南陡山沱组底部,发现的δ13C同位素强负偏移的盖帽碳酸盐,进一步说明了雪球地球的终结并没有如此简单。从现今所发现的甲烷渗漏说明,甲烷渗漏同样可能是引起雪球消融的因素之一,随着CO2的不断累积,导致冰川不断消融,引发多米诺骨牌效应,海平面发生变化,海底甲烷水合物稳定性被破坏,形成大规模甲烷渗漏。释放出来的甲烷,一方面经氧化转变为二氧化碳再转化为碳酸氢根,并与Ca2+、Mg2+形成全球分布的盖帽碳酸盐岩,在华南板块多地包括现今瓮安、松林、杨家坪等地均有分布,并出现碳同位素含量频繁高幅震荡现象,另一方面随着甲烷渗漏导致的温室效应加剧,从而使得地球结束漫长的全球冰期(图11)。

5 结论

雪球地球的形成与消融从得出的几种模型来看,冰室与温室的转化,主要与新元古代大气中CO2等温室气体含量变化以及超大陆裂解有很大关系。随着Rodinia 大陆的裂解和超级地幔柱作用,超基性—基性岩浆的喷发,降雨量等加强,引起超基性—基性岩浆岩后期的大面积风化,使得大气温室气体含量下降并出现周期性反复,后随着裂解进一步加剧,大量微生物繁衍,形成大量叠层石,大气温室气体含量进一步下降,直到超过临界线,从而难以维持正常的地表温度最终形成冰室。后期随着裂解作用继续进行,在极寒环境下微生物等生长受限,叠层石种属以及数量发生下降对大气温室气体吸收明显减弱,同时期原先形成的大量裂谷等环境为岩浆热液活动提供通道,火山气体中大量的CO2,CH4等温室气体,不断进入到大气环境中,使得已经下降的温室气体含量开始呈现上升,重启温室效应,并在大陆边缘地区的甲烷渗漏作用下,使得地球重新进入温暖冰后期。华南板块其特殊的古地理位置,以及与澳大利亚板块以及劳伦大陆相似的地质环境,对其冰期的形成与消融主控因素的研究也为重建Rodinia 超大陆以及其他冰期研究提供一定启示。

致谢 论文审稿过程中,审稿专家对本文提出了宝贵意见和建议,作者们在此一并向他们表示感谢。