福建石牛山组层型锆石U-Pb年龄及成因机制

林海锋

(福建省地质调查研究院,福州,350013)

福建位于欧亚大陆板块东南缘与菲律宾海板块的交接部位,属东南沿海环太平洋岩浆带的重要组成部分,燕山期陆相火山喷发异常强烈,经历了燕山早期的初始、燕山中期的强盛(140~115 Ma)、燕山晚期的减弱-衰亡3个阶段;之后大规模火山活动基本结束,接下来是一定规模的后造山的A型花岗质岩浆活动(100~93 Ma),之后区域上又发生了较为微弱的晚白垩世火山岩浆活动[1]。晚白垩世的火山活动记录了燕山期火山活动减弱-衰亡的过程。而福建和浙江是东南沿海晚白垩世火山岩浆活动相对活跃的地区,该火山地层在福建称石牛山组,在浙江称小雄组[1-2]。

石牛山组是冯宗帜等[3-4]据永泰、德化地区研究[5],在石帽山群之上划分出来的,为一套紫红色陆相沉积-火山岩系,主要分布于福建东部的德化石牛山、永泰坵演、闽侯尚干等地。1997年确定仙游象溪菜溪剖面为正层型剖面[6]。该层型剖面于1∶25万莆田市幅区调中进行了修测,但缺少岩石化学和高精度的同位素测年等重要的样品控制。福建仙游菜溪石牛山组剖面进行火山岩的年代学、岩石化学的研究,探讨其成因机制及其大地构造背景。

1 研究区地质构造背景

研究区位于东南沿海中生代岩浆岩带闽东火山断坳带,处于政和—大埔断裂带东侧,同时,闽东沿海地幔陡坡带斜贯全区。复杂的构造背景为该区火山活动提供良好的条件,从而形成中生代强烈、频繁的火山喷发,且火山活动具有多期、多阶段的特点。研究区构造发展演化主要表现为燕山期濒太平洋活动大陆边缘发展阶段,构造运动方式由以褶皱为主转变为由太平洋板块向欧亚大陆板块俯冲造成的断块构造运动为主。在早期地质发展演化的基础上,伴随着大规模的火山喷发和岩浆侵入活动,脆性断裂活动也较为广泛,从而奠定了研究区地质构造的基本骨架。

2 石牛山组剖面地层层序

仙游菜溪晚白垩世石牛山组依据岩性组合特征、地层层序、火山活动旋回等,划分为上、下2个岩性段。石牛山组下段为一套紫色的火山碎屑沉积岩,岩性组合为紫灰、紫红、黄灰色凝灰质砾岩、凝灰质砂砾岩、凝灰质细砂岩、凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩夹钙质泥岩、泥岩、泥页岩等,厚为595.3 m。发育平行层理、交错层理。岩层中所夹的泥岩、钙质泥岩、泥页岩等可见保存较好的动植物化石,贮存丰富、保存良好,所见化石种类主要为叶肢介、尖叶杉、拟节柏等。其平行不整合于早白垩世寨下组之上,其上为石牛山组上段的流纹英安质角砾晶屑熔结凝灰岩喷发不整合覆盖。上段主要为一套呈灰紫、紫红色的酸性火山碎屑岩夹酸性火山熔岩组合,岩性组合为灰紫、浅紫红色流纹质(含)角砾晶屑熔结凝灰岩、流纹质(集块)角砾晶屑凝灰岩、英安流纹质角砾晶屑(岩屑)熔结凝灰岩夹(含角砾)流纹岩、流纹质火山角砾岩、集块角砾岩、沉凝灰岩等。厚为801.6 m。石牛山组上段喷发不整合于石牛山组下段的粉砂岩之上,顶部为晚白垩世酸性霏细状碎斑熔岩(图1)。

图1 仙游菜溪区域地质图与石牛山组剖面图Fig.1 Geological map in Laixi Area of Xianyou County and Shiniushan Formation section

该次研究工作在石牛山组下段第8层和第15层获得了17件动植物化石。经鉴定结果为直线叶肢介Orthestheriasp. ,植物化石为Brachyphyllum短叶杉,Pagiophyllumsp. 坚叶杉,Pseudofrenelopsisparceramosa稀枝假拟节柏,Cupressinocladussp. 柏型枝,Brachyphyllum短叶杉,松柏类植物茎秆,其产出时代为晚白垩世。

3 样品采集及分析方法

此次研究对石牛山组上段采集3件酸性火山岩进行了岩石化学研究,选取石牛山组上段的流纹质晶屑熔结凝灰岩进行LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年。在下段泥岩、粉砂岩中采取动植物化石进行化石年代学鉴定。样品的主微量元素由福建省地质测试中心,主量元素测试采用XRF荧光测试法完成,测试误差小于2%;稀土和微量元素测试采用等离子体质谱(ICP-MS)法,测定精度优于5%。锆石挑选由河北省区域地质矿产研究所完成,用常规方法将样品粉碎至80 ~100 mm,经过淘洗和电磁方法进行分离后,在双目镜下将具有较好晶形的并且无明显裂痕和包裹体的锆石挑选出来。锆石的制靶和阴极发光照相在北京锆年龄航科技有限公司完成。测年工作在天津地质调查中心完成,采用LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年测试,ICP-MS为Agilent 7500 a,采用的激光束斑直径为35 μm,以氦气作为剥蚀物质的载气,测试数据的计算处理采用Isoplot 3.0程序[7]。

4 锆石U-Pb测试结果

在仙游菜溪流纹质晶屑熔结凝灰岩采集1件样品用同位素年龄测定,锆石呈浅玫瑰色, 粒径以0.06~0.15 mm为主,长宽比为2∶1~1.5∶1,阴极发光图像显示(图2),所测样品锆石具有明显岩浆成因的震荡生长环带, Th/U比值为0.062 8~0.776 7,为典型的岩浆成因锆石。所有测点均位于U-Pb谐和线附近,该样共测试26个点,剔除谐和度较低后采用了21个点的数据,其加权平均值为(94.02±0.49)Ma(MSWD=0.26,n=26)(图3);代表了流纹质晶屑熔结凝灰岩的结晶年龄。

图2 石牛山组流纹质晶屑熔结凝灰岩锆石CL图像及测点位置Fig.2 CL image and location of measuring points in rhyoliti crystal tuff

图3 石牛山组流纹质晶屑熔结凝灰岩U-Pb同位素谐和图(a)及加权平均图(b)Fig.3 The U-Pb isotopes harmonic plots and the weighted average plots of Shiniushan formation Thiny crystalline chip tuff

5 岩石地球化学特征

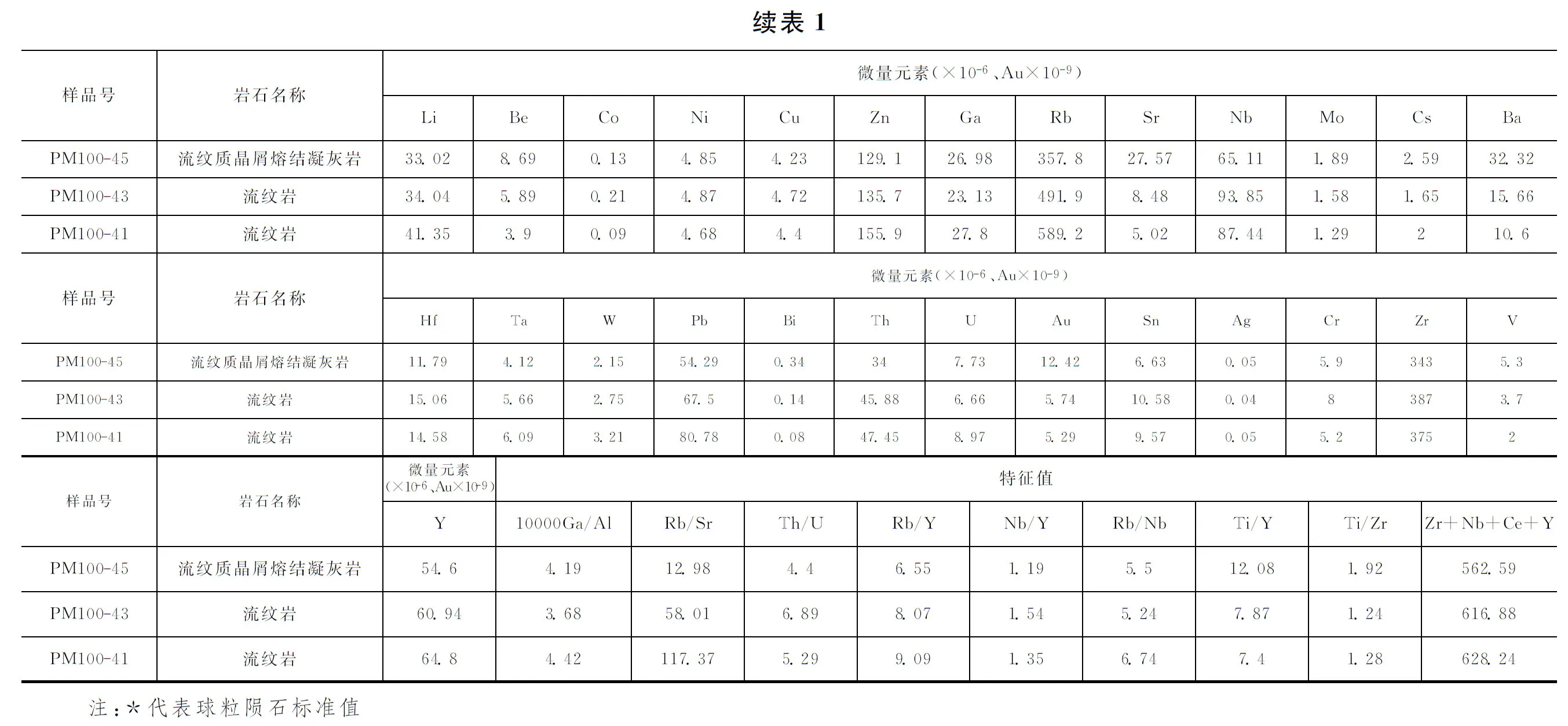

石牛山组火山岩岩石组合及特征基本相似,此次研究在剖面上共采集硅酸盐及其配套样品3件,岩石组合为流纹质晶屑熔结凝灰岩、流纹岩,其岩石化学成分、CIPW标准矿物、各种参数、特征值、微量元素、稀土元素及各类比值(表1)。

5.1 主量元素特征

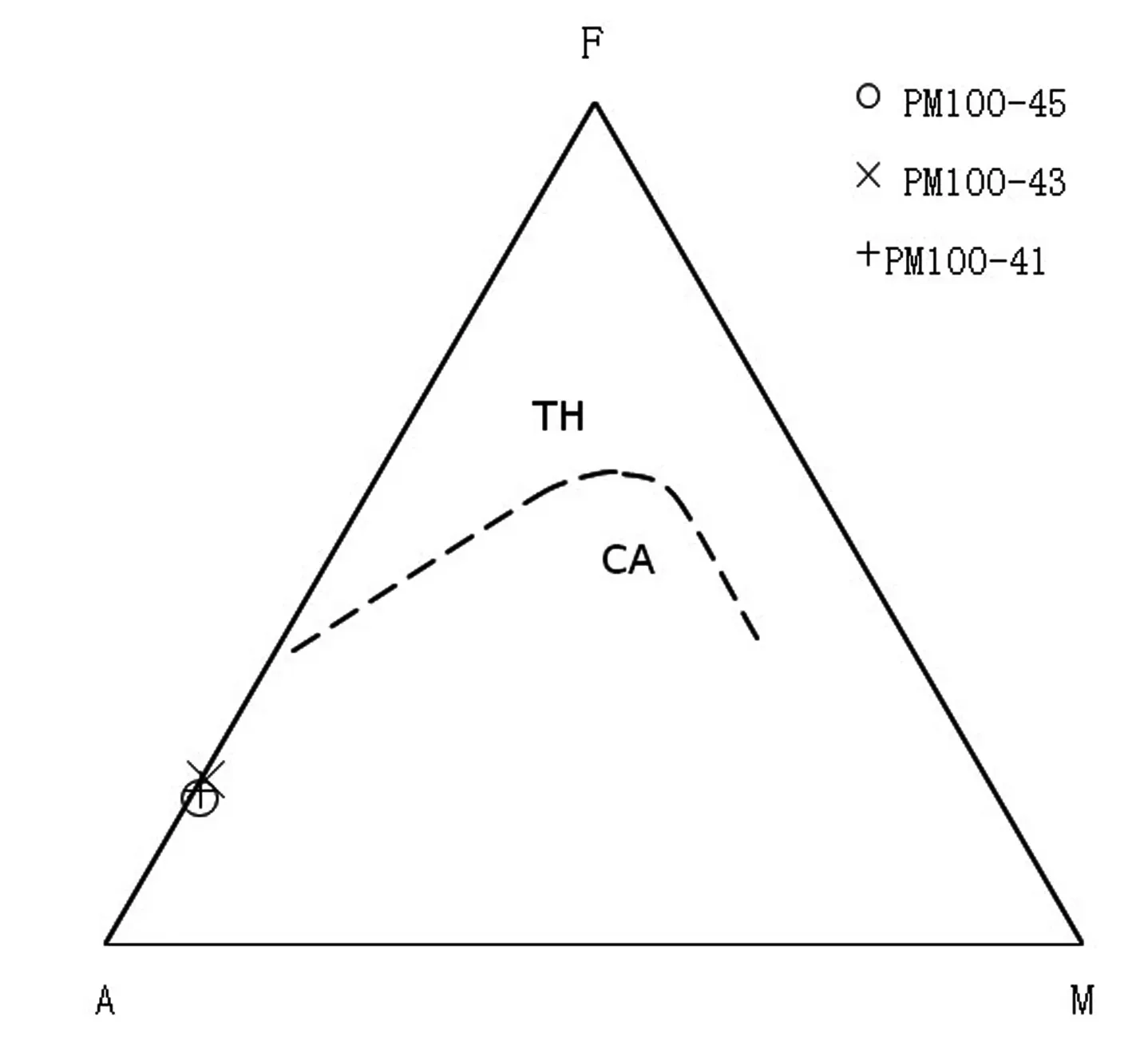

石牛山组火山岩化学成分变化SiO2含量主要为76.19%~76.47%(高硅),Na2O+K2O含量为8.09%~8.65%(富碱),Al2O3含量为11.87%~12.17%(中等),CaO含量为0.05%~0.12%(贫钙),MgO为0.06%~0.11%(贫镁),FeO含量为0.44%~0.62%(贫铁)。K2O含量随SiO2含量的增加而降低,且变化基本是连续的,表现出单峰式特征。石牛山组火山岩在岩石分类TAS图中,落入流纹岩区(图4)。AFM图上[8],投影点全部落入钙碱性系列区内(图5)。σ值于为1.97~2.25,属钙碱性岩石类型。经岩石化学参数A/CNK计算,为1.04~1.13,为准铝质-过铝质岩石;A/NK-A/CNK判别落入过铝质范围内。K2O-SiO2图解属于高钾钙碱性系列岩石。

图4 石牛山组火山岩TAS图解Fig.4 TAS diagram of Volcanic rocks in the Shiniushan Formation

图5 石牛山组火山岩AFM图解Fig.5 AFM diagram of Volcanic rocks in the Shiniushan Formation

5.2 微量、稀土元素特征

石牛山组微量元素特征分析(图6a)结果显示:整体形态显示了大离子亲石元素Rb、Th、U、Pb的富集,并具有明显的高场强元素Nb、Ta、Ti、P 和Sr、Ba的亏损,基性相容组分Cr、Co、Ni含量较低,Mg#较低,是壳源岩浆或岩浆被地壳物质混染的典型特征。石牛山组火山岩的Sr、Ba值较低,负异常非常显著,岩浆地壳成因更加明显。Rb/Sr比值为12.98~117.37,也明显大于壳源岩浆的比值(Rb/Sr大于0.5)[9];Th/U比值为4.40~6.89,与上地壳的Th/U比值(3.89)相近[10];Ti/Y比值为7.40~12.08;Ti/Zr比值为1.24~1.92,具有壳源特征[11]。Rb/Nb比值为5.24~6.74,远大于上地壳的平均值。Rb/Y比值为6.99~9.09(上地壳4.0,下地壳3.25); Nb/Y比值较低为1.19~1.54,也远大于上地壳的比值(上地壳0.57,下地壳0.5)。这也为石牛山组火山岩的上地壳成因提供了一定的佐证。基性相容元素Cr、Co、Ni均较低,Cr值为5.2×10-6~8×10-6;Co值为0.09×10-6~0.21×10-6;Ni值为4.68×10-6~4.87×10-6;均也不具有地幔成因的特征。因此,微量元素特征显示石牛山组火山岩岩浆应来源于地壳,并非地幔。

石牛山组稀土含量总量变化不大,平均为246.59×10-6。球粒陨石标准化稀土配分曲线(图6b), LREE/HREE的比值平均为1.50,轻重稀土分异不明显。具有强烈的Eu负异常(Eu负异常平均值为0.05),反映岩浆源区有斜长石残留或岩浆经历了斜长石的分离结晶作用。微量元素和稀土元素特征显示,石牛山组火山岩可能为上地壳物质部分熔融成因。

图6 石牛山组微量元素原始地幔标准化蛛网图(a)和稀土元素配分模式图(b)Fig.6 Distribution diagram of trace elements (a) and partition pattern of rare earth elements (b) of the upper section of Volcanic rocks in the Shiniushan Formation

6 成因探讨

6.1 时代讨论

冯宗帜等首次发现福建云山火山机构中的碱性流纹岩的Rb-Sr等时线年龄为104.1 Ma,潜石英二长斑岩为100.3 Ma,石牛山火山岩为99~81 Ma,潜钾长花岗斑岩为88 Ma;并通过对比石牛山的潜钾长花岗岩地球化学和同位素特征,认为是同源岩浆不同的方式。邢光福在石牛山破火山口中央侵入相正长斑岩、正长花岗斑岩测得锆石U-Pb年龄为(93.8±1.3)Ma。在仙游菜溪石牛山组层型剖面采集到的流纹质晶屑熔结凝灰岩锆石U-Pb同位素年龄为(94.02±0.49)Ma,与动植物化石鉴定结果相符,石牛山火山喷发的时代为晚白垩世,晚于东南沿海A型花岗岩带主体侵位时代[12]。

6.2 岩石类型与成因

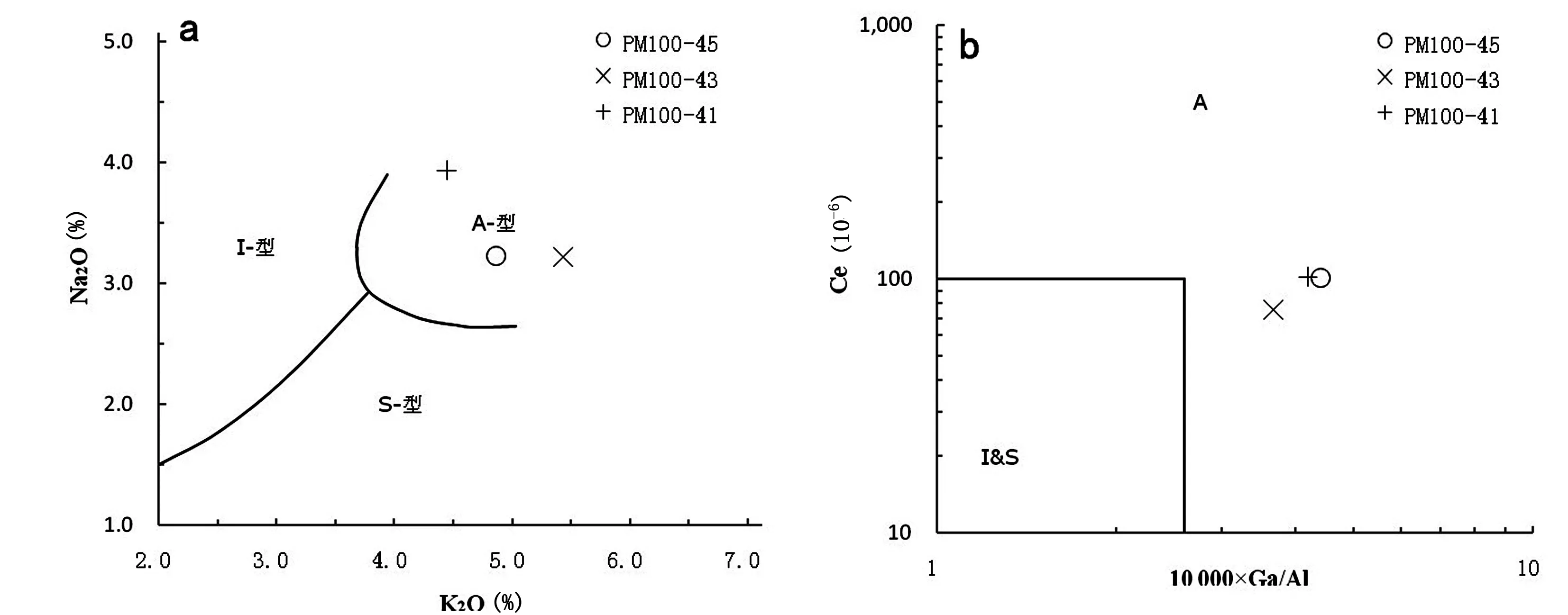

石牛山火山岩具有高硅、富碱、贫钙、镁、铁的特点,属高钾钙碱性流纹岩;TFeO/MgO比值平均为24.69,同时Ga/Al比值平均为4.10(10 000×Ga/Al=3.68~4.42),大于2.60;Zr+Nb+Ce+Y含量为562.59~628.24;在主量图解K2O-Na2O图解[13]上,在10 000×Ga/Al-(K2O+Na2O)/CaO图解中(图7a,b)全落入A型花岗岩区域[14-17]。同时,石牛山组火山岩均具有较低的Sr和Ba含量及较高的Rb/Sr比值,其中Sr平均含量为13.69×10-6,Ba的平均含量为19.53×10-6,Rb/Sr比值为12.98~117.37,δEu均值为0.05,也与典型的A型花岗岩相类似。表明石牛山流纹岩属于典型的A型碱性流纹岩。

图7 石牛山组 Na2O-K2O图解(a)和10 000×Ga/Al-Ce判别图(b)Fig.7 Na2O-K2O diagram and 10000 Ga / Al-Ce discriminant diagram in the Shiniushan Formation

根据Q-Ab-An等温等压力线图(图8),研究区火山岩均落在大于800C°的等温线外,且分布于3 000 bar压力线外。在大陆地壳厚度与浓度Rb-Sr关系图中(图9),大多数投影到30 km深度以下。Ni/Co比值地壳为3.5、上地幔为9.3、下地幔为10,多宝山组4件样品Ni/Co比值一般变化于0.68~3.32,均低于地壳的Ni/Co比值范围;Th/U比值地幔为1~2,变化于3.55~5.03,均大于地幔Th/U比值;Rb/Sr比值平均为0.05,而与原始地幔(0.03)、E-MORB(0.033)和OIB(0.047)的Rb/Sr值进行对比,与OIB的范围(Rb/Sr大于0.047)大致一致;Nb/Y比值平均值为0.40,小于下地壳值(0.5)。因此,结合微量元素及稀土元素分析结果表明火山岩岩浆应来源于上地壳。

图8 石牛山组火山岩Q-Ab-An等温等压力线图Fig.8 Q-Ab-An isothermal isostress line diagram of Volcanic rocks in the Shiniushan Formation

图9 石牛山组火山岩Rb、Sr浓度与大陆地壳厚度关系图Fig.9 Diagram of the relationship between volcanic rock Rb and Sr concentration and continental crust thickness of Volcanic rocks

6.3 构造意义

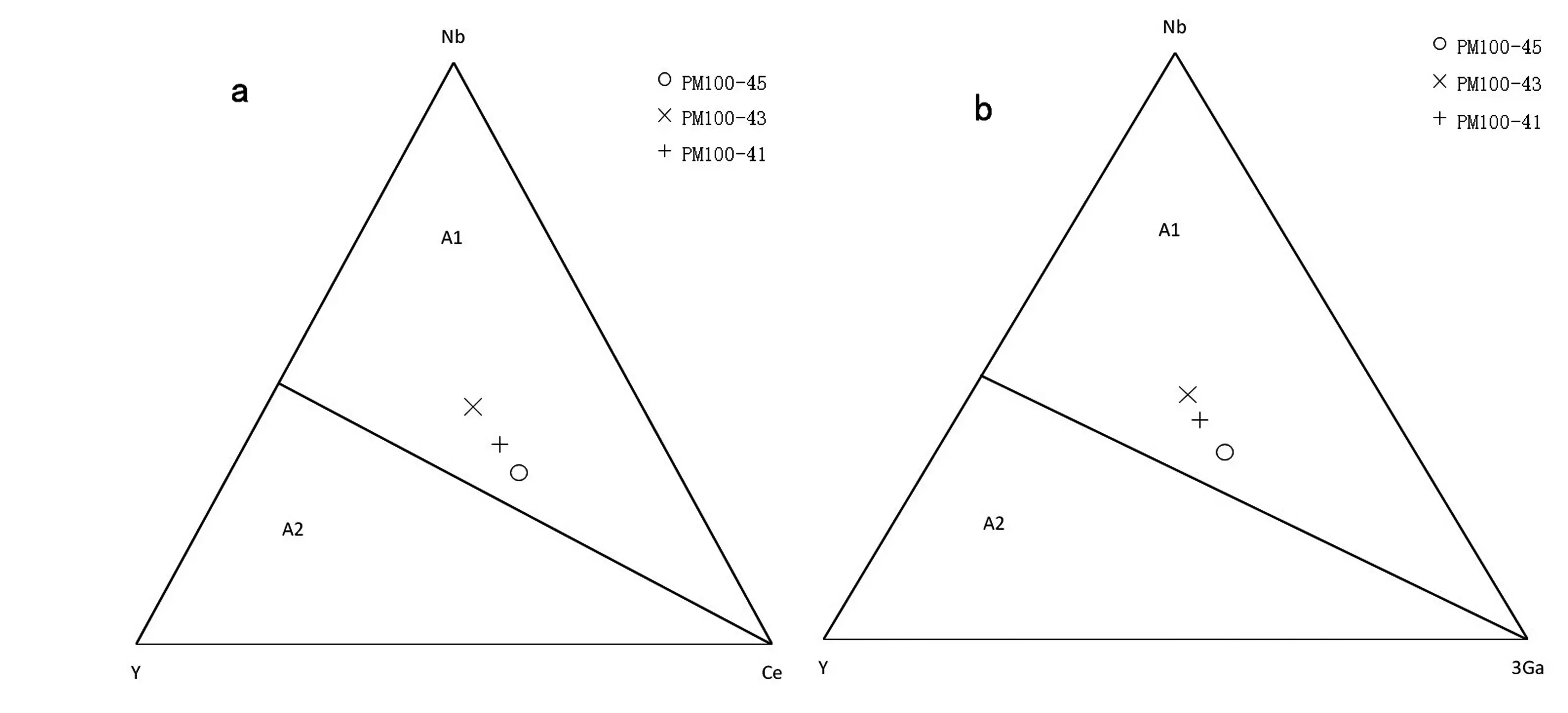

石牛山组火山岩微量元素在Nb-Y-Ce判别图中和Nb-Y-3Ga判别图(图10)落入A1型岩石区域,形成于非造山期的张性构造环境。大量的研究表明[18-26],A型花岗岩物质成分起源较深,成因多与深断裂的张性活动有关,是在造山后或非造山作用下形成的,A型碱性流纹岩是A型花岗岩的喷出相,也反映岩石圈厚度与地壳厚度明显减薄,软流圈上拱,A型花岗岩形成于拉张环境。石牛山组火山岩及其共生的中央侵入相均属后造山铝质A型花岗质岩类,形成于A型花岗岩带主体形成之后,是A型花岗质岩浆喷发与侵入的产物,是A型花岗质火山侵入杂岩,代表了区域最晚一期酸性火山岩浆活动。综合微量元素和稀土元素特征显示,石牛山组火山岩岩浆应来源于上地壳,可能为地壳物质部分熔融成因,其形成于非造山期的张性构造环境。

图10 Nb-Y-Ce判别图(a)和 Nb-Y-3Ga判别图(b)Fig.10 Discriminant diagram of Nb-Y-Ce (a) and Nb-Y-3Ga (b)A1—非造山;A2—造山后

7 结论

(1)石牛山组代表福建东部地区一套晚白垩世早期陆相沉积-火山喷发岩系,其平行不整合于寨下组之上。根据地层层序、接触关系、岩石组合特征、火山活动旋回及岩浆演化规律等,将石牛山组进一步划分为2个岩性段,下段为火山碎屑沉积岩,上段为酸性火山碎屑岩夹酸性火山熔岩组合,其构成一个完整的沉积-喷发旋回。

(2)对石牛山组上段流纹质晶屑熔结凝灰岩进行LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,结果为(94.02±0.49)Ma,与石牛山组下段所产的动植物化石鉴定结果相一致,表明为晚白垩世岩浆作用的产物。

(3)石牛山组火山岩是高钾钙碱性火山岩,同时其具A型火山岩特征,具高硅、富碱、低铝,极低镁钙的特点,较高的Zr、Nb、Ce、Y含量和TFeO/(TFeO+MgO)比值、Rb/Sr值,较低的Sr和Ba含量。综合认为,石牛山组火山岩岩浆应来源于上地壳,可能为地壳物质部分熔融成因,其形成于非造山期的张性构造环境。