嘉绒地区传统民居中的绿色建筑技术探讨

王展

1 嘉绒地区的定义、特征以及典型嘉绒建筑的分布范围

嘉绒地区指嘉绒藏族聚居的地区,主要包括四川西北部阿坝藏族羌族自治州的中西部大部分区域和甘孜藏族自治州东部、靠近阿坝州的小部分区域。嘉绒地区的定义来自于嘉绒藏族。嘉绒藏族的定义来自于清朝正式册封的“嘉绒十八土司”。这既是一个民族层面的定义,也是一个地理层面的定义——一方面来自于民族、文化、风俗、纹样的独特性,另一方面来自于其生活习惯、建筑技术对于地理和气候环境的回应。

1.1 嘉绒藏族的定义和源流

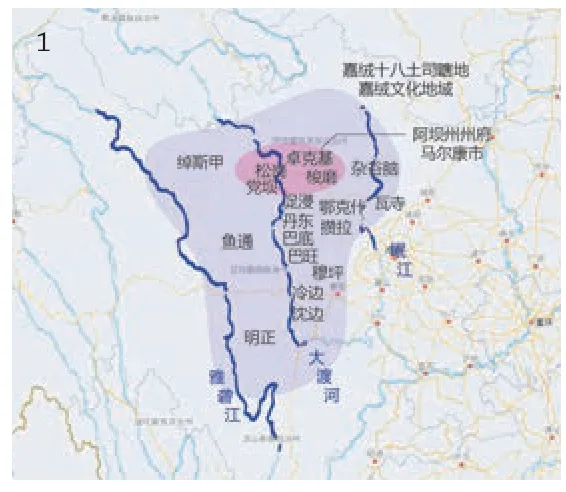

该民族1954 年前称“嘉绒族”,后被识别为藏族,称“嘉绒藏族”。“嘉绒族”作为一个具有文化特征的“自在的民族”,发生于唐宋时期。从商周到秦汉,随着华夏文明的扩大,华夏边缘即“四夷”的概念不断向更远处移动[1]。被称为“羌”的西部游牧民族,从陕西、河套地区移动到青藏高原脚下、横断山脉之中。在崛起的吐蕃王国和中原唐朝的拉锯战中,该地区的羌人接受了汉族和藏族两方面的文化。其后1000 年间,夹缝中的居民适应了横断山脉中独特且彼此隔绝的地理、气候环境,孕育出独特的民族文化特征。该地区每条沟的文化特征都不相同,“如光谱一般渐变”[2],越靠近西侧,其特征越接近藏族,越靠近东侧,其特征越接近汉族。嘉绒族是其中非常接近藏族的一批人,其文化特征如连续光谱中的某一个频段,存在共性,也存在差异。清朝政府在嘉绒地区先后分封了18 个有正式封号的大土司,其封地即嘉绒族的文化地域,包含雅砻江、脚木足河—大渡河、岷江3 条大江的部分流域,也是本文的研究范围(图1)。

1 嘉绒文化地域分布示意

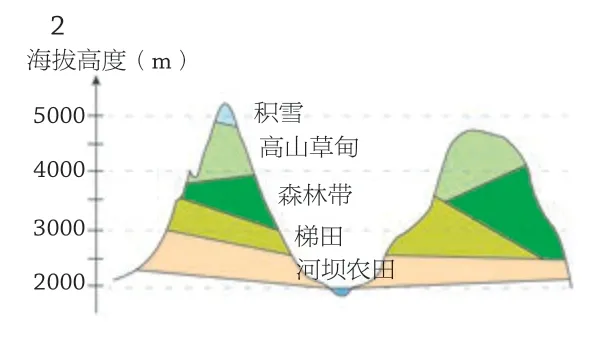

2 嘉绒地区地形与植被分布示意

1.2 嘉绒地区的地理、气候特征

川西横断山脉中地形起伏剧烈,适宜居住的土地仅有沿着山谷河道的狭窄平地。该地区的山谷河道又是连接我国西北地区和西南地区的重要通道,联系了藏族、回族、苗族、彝族等少数民族,该区域曾被人类学家费孝通称为“藏彝走廊”。该地区是中国地势三级阶梯中第一级和第二级的过渡,山谷中6 条大江自西向东排列,由南向北奔流而下。狭窄的山谷、汹涌的江水和密布的山沟,让该地区形成了地广人稀、村寨之间交流稀少、每一条沟都是一个独立的生态圈的地理特征。直到近现代,村与村的活动边界之间尚有广阔的未利用地,和平原地区村与村接壤、人们强调分配资源的状态相比,此处人们的精力更多地投入在与自然的斗争中——这是决定嘉绒地区建筑特征的重要因素之一(图2)。嘉绒地区地形起伏剧烈,地面海拔在2000~6000m 间不断变化。和青藏高原相比,该区域的山谷降到高山林线以下,允许林木生长。因此,嘉绒、康巴和藏南地区是藏族地区中具有林木资源的区域,这对于嘉绒地区建筑材料的选择至关重要。该地区全年平均气温不足10℃,与北京市浅山地区持平;年降水量约750mm,与全国平均水平相近;全年日照2000h,属于III 类光气候区,日照条件一般。气候条件决定了该地区建筑形式的要素。

1.3 嘉绒传统民居的分布范围和样本选取

在嘉绒文化区域内,建筑的形式、技术和装饰元素也不完全统一。越靠近西侧甘孜州的康巴藏区,其风貌越接近卫藏地区的藏式建筑,越靠近东侧,保留的羌族本土元素和嫁接的汉族元素越多。为了明确典型的嘉绒传统民居风貌,本文侧重于嘉绒文化地域比较核心的地区进行分析,以缩小建筑形式和技术的差异。

通过广泛而粗略地对比该区域中著名的传统民居风貌,可以发现,知名度较高、具有鲜明的地域风貌特点且保存较好的嘉绒传统民居集中在脚木足河—大渡河流域,马尔康市至丹巴县段落。在此区域内,有保存较完好的两组嘉绒土司官寨建筑(群)——卓克基土司官寨、松岗柯盘天街,均是国家级文物保护单位;以及4 个具有最鲜明建筑特征的村寨聚落——马尔康市沙尔宗乡从恩村“克莎”民居、马尔康镇西索民居、草登乡代基村民居、丹巴县猎呷乡甲居藏寨,前3 个均被列入中国传统村落名录,后一个是国家4A 级旅游景区。

3 卓克基土司官寨,引自马尔康政府网

2 嘉绒传统民居建筑特征分析

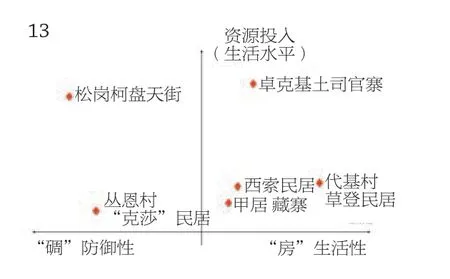

嘉绒传统民居的建筑形式主要分为两类:碉与房。碉式建筑高耸,重视防御功能;房式建筑相对低矮,重视生活功能。碉与房的组合不是非黑即白,而是在两个极端之间变化,形式多样。此外,建筑根据用途(重要性)、权属(财力)的差异,投入的资源体量不同,也会有质量、技术和规模的差异。本文研究的6 组样本在这两个维度上分布。其中土司官寨资源投入量大,功能也更加丰富,建筑形式和技术得到充分发挥,代表了嘉绒传统民居的在资源投入增加时的发展方向。4 组村寨样本则各自代表了防御性、生活性、与大土司关系最密切、按当代旅游景区运营等4 个鲜明特征。6 组样本在的建筑特征勾勒出嘉绒传统民居建筑形式分布的边界,嘉绒地区其余的村寨建筑形式,在这个范围内分布。

2.1 卓克基土司官寨

卓克基土司官寨(图3),位于距马尔康县城7km 的西索村。官寨始建于1718 年,1935 年毁于大火,现存的建筑由1938-1940 年土司索观瀛组织重建。索观瀛熟读四书五经,能讲流利汉语,官寨建筑使用了大量汉族建筑的技术和形式。整个建筑由4 组碉房组合而成封闭式的四合院,院内中心部分为天井。平面为方形,坐东北面西南,面宽38.84m,通深 35.25m,单层面积达1500m2,共5 层,高19.05m。碉楼位于主楼的西北面,距主楼3m,平面正方形,底宽8m,向上收分为方锥台体,高约21m,外显箭窗,无门。三层、五层只能用跳板与主楼相通。

寨房南楼共2 层,首层为门厅,二层为会客厅,用于接待汉族官商客旅,顶为平顶。北楼(正房)共5 层,首层至三层为库房、客房、茶房等,四五层为经堂。东、西侧楼共4 层,是土司及家眷的住房、书房、厨房、库房及当班大管家、小管家、杂役的住房。各楼靠合院一侧各层均有有抄手游廊相互连结。四周墙体均用片石砌成,用石灰加糯米汁勾缝。墙体厚达1m,采用内直外收的砌法,上窄下宽,整个墙体处于抗压状态,成为建筑的承重主体,加之内部木结构横梁的互相支撑拉合。墙体四周开有内大外小的小窗作通风和瞭望防御之用。

屋顶采用了嘉绒传统的密梁式粘泥夯筑平顶和汉式三角木行架构成的悬山式屋顶两种结构形式。南楼为平顶,东西北楼为双坡屋顶,上覆小青瓦,正反相扣,檐前有滴水装置。

2.2 松岗柯盘天街

4 松岗柯盘天街

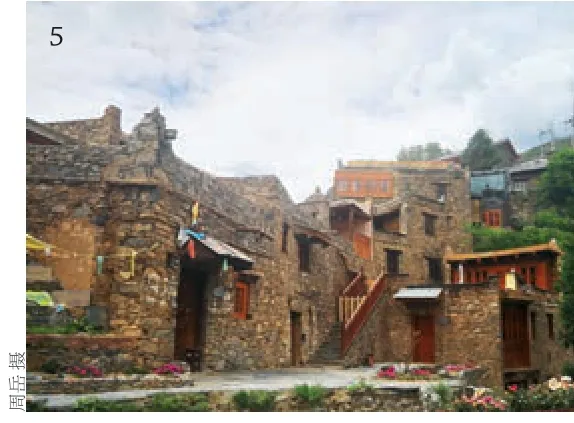

5 松岗柯盘天街

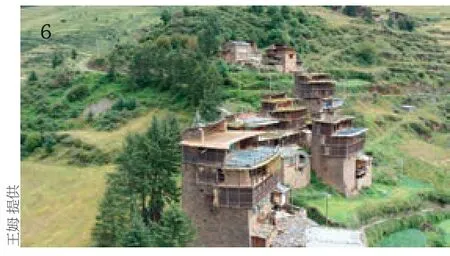

6 “克莎”从恩村民居

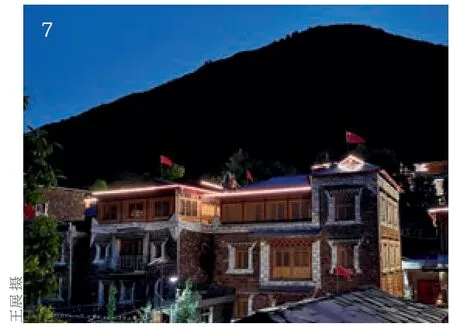

7 西索民居

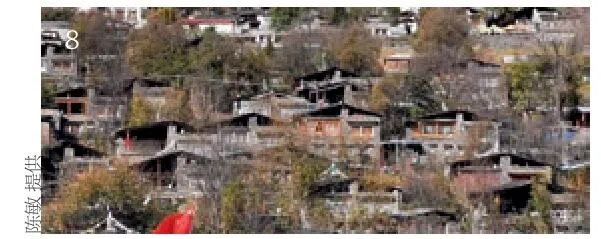

8 草登乡代基村民居

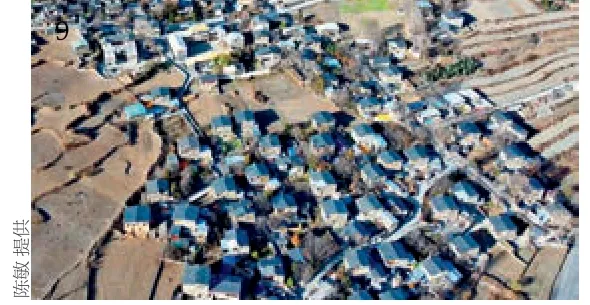

9 草登乡代基村民居

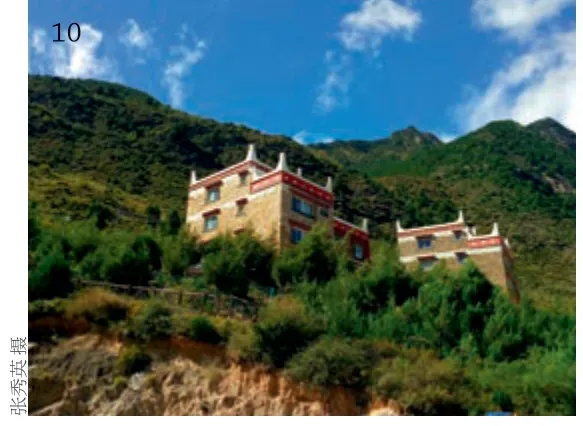

10 近年改造过的甲居藏寨建筑

11 形式比较传统的甲居藏寨建筑

柯盘天街(图4、5)便是松岗土司官寨遗址,位于松岗镇直波村。建筑群包括沿山脊布置的一连串寨房和两座高耸的碉楼。寨房均为片石砌筑,低矮,以平屋顶为主。两座碉楼均为四角碉,石木结构,相距25m。其中东碉高16.40m,西碉高14.9m。碉楼只有一个出入口,一般离地约在2m 以上,平时有梯上下;战时人员进入碉内,梯楼撤走,易守难攻。碉内有木板、树枝搭成的楼层,每层都有箭口,瞭望窗口。

2.3 “克莎”民居

“克莎”民居(图6)指沙尔宗乡从恩村的碉楼式民居,以从恩村一座房名“克莎”的民居为代表。同类的还有“郭木确宅”等数座年代、形态各异的民居,具有相似的形式和功能特征。“克莎”修建于明朝末期,共7 层,高约22m,木石结构,是沙尔宗乡标志性古建筑之一,被评为省级文物保护单位。“克莎”民居朝向东南115°,为藏民居中常采用的朝向。平面基本为方形,形式规整。以前首层为牲畜房,二层为居住空间,三层为厨房,四到六层为卧室与储存空间,七层为经堂。现在首层到六层无人居住,全部作为仓储功能使用。“克莎”民居五至七层修建了悬挑空间,保温性较差,但通风效果好,满足了藏民对仓储空间的需求。

“克莎”民居是典型的碉户一体式防御型住宅。这种功能要求建筑立面具有防守的特点,其主要特征是窗户大小和形式的变化。底层为牲畜房,因此只留通风孔,从二层开始设有小窗,往上依次增大窗户的尺寸。这种防御性的措施,导致克莎民居低层采光和通风不佳,无法满足生活和仓储需要。因此,居民创造了悬挑结构。根据每户的层高决定,从三四或五层开始,在建筑的三面悬挑宽约1.2m 的空间,建筑内部墙体不闭合,与悬挑空间联通,成为半封闭空间,采光和通风都很好。在不晾晒农作物时,悬挑空间用树枝密结成挡风墙壁,用于储藏粮食和柴草。悬挑结构多有二层或三层。克莎民居上半部的半封闭空间与底部封闭空间使用不同材料,在同一座建筑形成鲜明对比[3]。

2.4 西索民居

西索民居(图7)在土司时期被称为卓克基赶枪巴(即卓克基街之意),当时居住此地的人多为卓克基土司的科巴(差人)和商人、民间手工艺者,其建筑技术也是受到官寨和汉族建筑技术影响最深的。

从建筑空间组合上看,西索民居相当整齐,统一为3~4层的石木结构碉房建筑。底层饲养牲畜,第二层是厨房和卧室,三层是经堂、卧室和厕所,四层为客房。经堂的一部分作为晒坝,用于晾晒农作物。厕所一般放置在高楼层悬挑部分,在挑出的厕所下挖坑结存粪便。近年由于旅游业的需求,西索民居将底层牲畜房空间做出调整,全寨统一圈养家畜,每户首层改为储存空间,并且顶层的晒坝有些已经被封闭成为房间。建筑形式上,西索民居保持了嘉绒先民“垒石为室”的传统建筑风格,具有一定“碉”的特征,但和克莎民居相比,其高耸感和防御性已经弱化很多。房屋四周的墙体均用片石砌成,用黄泥粘合。墙体厚60~100cm,在砌筑过程中随着高度增加其厚度变小,内墙面竖直,外墙面向内收分。到最高处,墙体的四角向上升起,形成碉楼的4 个角锋,造成一种气势。最高处的石墙边缘加厚,避免墙表的平面化,增强立体感。房顶前半部分为平顶,三面砌女儿墙;后半部分为坡顶,覆盖片石石板或小青瓦[4]。

建筑结构在石墙承重的基础上结合梁柱承重。用石块或片石垒砌外墙和主要方向的内墙,成为整个建筑的主要维护和稳定结构。石墙内每米高度要在墙内埋设木筋,互相拉结,保持墙面稳定,防止不均匀沉降。木柱和梁结合内、外墙支承楼面荷载。柱子上下层位置基本一致,但不一定是通柱。柱子直径30~50cm,主梁间距1m。柱头与梁以简单的榫卯搭接[5]。

2.5 草登民居

草登民居(图8、9)以围绕草登寺分布的代基村为代表。草登民居延续了嘉绒地区藏民居普遍的功能布局,首层为牲畜房、储藏间,二层为居所,三层为经堂和晒坝。部分建筑有第四层,但只有低矮的阁楼。和克莎民居、西索民居相比,草登民居层数较低,没有高耸的碉楼。草登民居的墙体同样是片石与黄泥砌筑而成,但使用了更多的木板作为装饰。房顶是片石覆盖的双坡顶。

2.6 甲居藏寨

甲居藏寨(图10、11)位于四川甘孜州丹巴县中心城区以北约8km,是丹巴县最具特色的旅游景区。甲居藏寨是独特的藏式楼房建筑。每座寨楼占地约200m2,高15m左右,均为石木结构。一般为三至五层,底层是仓库和圈养牲畜的地方,二、三层为居室、厨房、客房,四层以上用于堆放庄稼和经堂。墙体由片石砌成,受气候影响非常厚重,墙体收分明显。开窗较小且仅在向阳面,窗洞口纵断面外窄内宽,以便接受更多阳光。屋顶多为平顶,用木制格栅作为承重层,上铺小树枝和泥土并拍实。屋顶上砌女儿墙并起角锋,可用为晒坝[6]。

12 传统形式的丹巴县民居,引自参考文献[7]

13 样本建筑形式特征分布

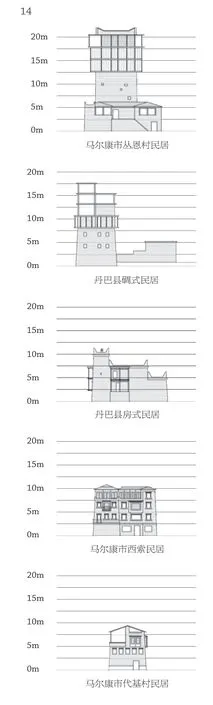

14 嘉绒传统民居的5种典型形式代表

今天的甲居藏寨,许多寨房使用现代材料和技术改造,并加入了一些属于藏式建筑的构造和装饰做法。比如檐口的八苏、仿边玛墙的装饰。但是,根据《中国国家地理》杂志2005 年第10 期评选“最美乡村古镇”时刊登的照片,丹巴县包括甲居山村在内的村寨,形式上罕有上述特点,而是介于从恩村民居与西索民居之间——部分寨房高低错落,墙体向上延伸形成角锋,并有木窗扇作为装饰,类似西索民居;部分寨房自身层数较高,下部开窗小,上部悬挑并且半围合,类似“克莎”民居(图12)。

此外,丹巴县被称作“千碉之国”,全县现存500 余座碉楼分布在15 个乡镇。但丹巴县民居的碉楼与寨房大多分开,只有少数情况结合成一个整体。

3 嘉绒传统民居建筑形式与绿色建筑技术综述

3.1 嘉绒传统民居建筑形式与技术综述

本文研究的两组土司官寨建筑(群)中,卓克基土司官寨侧重生活性,松岗柯盘天街重视防御性。4 组村寨聚落中,功能和资源投入(生活水平)之间存在相关性——从恩村“克莎”民居条件艰苦,重视防御性;代基村民居条件较安逸,重视生活性;西索民居与卓克基土司联系紧密,是近现代发展较完善的聚落;甲居藏寨是近20 年川藏旅游线上的典型村寨,代表了丹巴县民居的风貌。6 组样本在功能和资源投入两个维度的特征分布如图13 所示。各样本形式、规模、选材和雕琢程度上各有不同,它们的不同特征确定了嘉绒传统民居建筑形式变化的范围(图14)——从高耸的碉式建筑到平缓的房式建筑,其间可以有多种渐变的形式;它们功能、结构、材料、构造方面存在的共性,是嘉绒传统民居建筑的共同特征。

(1)功能布局均有竖直分层

无论土司官寨还是普通民居建筑,均有类似的竖直功能分层。由低到高的功能侧重为牲畜房、库房、厨房、居室、经堂和晒坝。底层不住人,用于库房、牲畜房,一方面便于牲畜和重农具的出入,另一方面隔湿、防范毒虫猛兽。由于不用于居住,底层可以不开窗或仅留小型通风孔。西索民居和甲居藏寨部分建筑在近几十年为旅游业经营而改造,才将首层开门、开窗(图14)。

(2)建筑上部普遍应用悬挑结构和半开放空间

在建筑上层部分,普遍存在单层甚至多层悬挑平台,四周不设墙壁,使用木板或柴草围合。由于墙体厚重,且开间不大,嘉绒建筑内部的使用面积比占地面积小得多,悬挑结构和类似阳台的半开放空间增大了使用面积,缓解山区平地不足的问题。当地形坡度较大,建筑占地小、层数高时,如从恩村民居和部分丹巴县民居,此类悬挑空间会进一步增加,在建筑上部形成多层半开放的悬挑(图14)。反之,当地形相对平缓,资源相对宽裕的情况下,如草登民居和西索民居,开放的晒坝会增加屋顶甚至使用木门扇进行围合,转变为室内空间。

(3)建筑外墙收分明显,结构采用石墙和木梁柱共同承重

嘉绒传统民居无论大小,均以外墙作为主要承重结构,内部则通过木梁柱体系,构建灵活开放的室内空间。建筑外墙厚重,底部常厚达1m,一方面为了坚固,另一方面也为了防寒。外墙随着高度增加有明显的收分,至三四层处厚度约60cm。墙体收分一方面有利于减轻自重,增加稳定性,另一方面随着层数提高,对于防寒和抵御外来冲击的要求也相应降低。同时,有明显收分的墙体使得建筑在视觉上显得高耸和雄伟。

(4)建筑材料均就地取材,大小材料各有用途

嘉绒传统民居充分利用各类材料的特性,并合理组合。建筑外墙多采用大块片石砌筑,用黄泥粘合并涂抹内侧面,发挥了石材的耐久性和泥土的粘结力;当财力充足时,如卓克基土司官寨,学习中原建筑技法,使用糯米浆充当粘结剂,进一步改善其耐久性。较薄的片石用于覆盖坡屋顶,有很好的排水性能。当财力充足时,如卓克基土司官寨,也会使用青瓦。如前文所述,嘉绒地区植被垂直分层,林线以下的山腰有丰富的林木资源。然而,剧烈起伏的地形限制了大型木材的运输。因此,嘉绒建筑广泛使用木材,但尺寸受到限制。较大的木料用于建筑室内的梁柱体系,但室内空间不大,且梁、柱往往不贯通,而是由多根木料接续。较小的木料用于门窗扇、墙内、楼地板内埋设的木筋。细小的树枝则作为拉结材料,与黄泥拌合,用于铺设楼地板面层。

(5)放弃藏式檐口构造,用石材包裹木材,提高建筑耐久性

嘉绒传统建筑被形容为“外部见木,内不见土”。藏式建筑在檐口和门窗洞口构建“八苏”,用小型木料多层搭接,实现更高的结构强度,与中原大木作的斗拱类似。嘉绒传统建筑在门窗洞口使用相同的技术,但在屋顶处则将外墙向上延续,将构成屋面的木材完全包裹在石墙内侧(图8、15)。该做法减少了木材与外环境接触,延长了木构件的使用寿命。在女儿墙处,墙面往往局部加厚,并在四角向上延伸形成角锋(图7、14)。加厚的女儿墙和角锋可以增加屋顶的结构刚度,对抗震性能有好处。

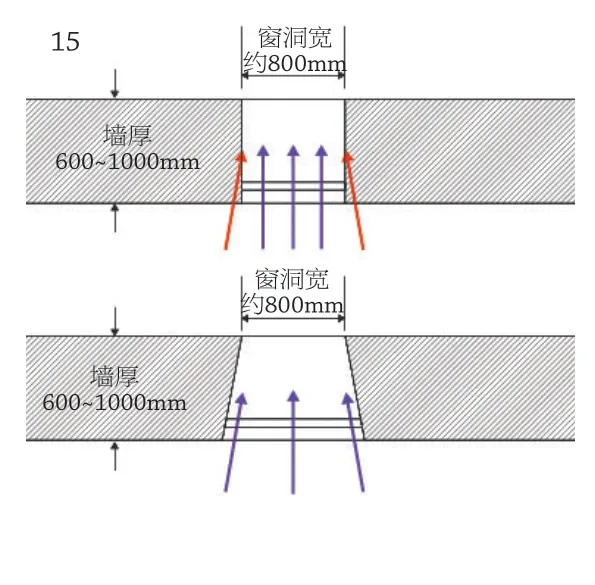

15 窗洞口方形与梯形截面对比

(6)窗洞口截面为梯形,增加通光量

嘉绒传统建筑开窗普遍较小,一方面为了防寒防盗,另一方面因为石墙厚重,开窗小对窗过梁强度要求小。墙体厚度与窗洞宽度之比足够大时,墙体本身对光线的遮挡显著。因此窗洞口的截面被设计为梯形,增大采光的角度(图15),在维持室内窗墙比的前提下,增加了通光量。

3.2 嘉绒传统民居对于绿色建筑技术的参考价值

绿色建筑、生态建筑的概念在1960 年代由美国建筑师首先提出。其意义在于减少人类建筑活动对自然的破坏和对能源的过度消耗。嘉绒传统民居是当地居民和严酷的自然环境斗争后沉淀下来的建造技术成果,虽然工艺简单,也缺少精密的计算和严格的规程,但是在常年的实践中,其形式和工艺达到了与自然和谐的状态。这恰恰是绿色建筑关注的焦点。

我国推行的《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)中,评价指标包括安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居、提高与创新几个方面[8]。嘉绒传统民居的技术和工艺对于几个方面均有涉及,但是适用的指标边界模糊——可供参考,需要用现代建筑语言重新表达。比如,嘉绒传统民居建筑将起居空间限制在上层,底层圈养牲畜、炊事和储存杂物,从防潮、防虫角度看是出于健康舒适的考虑,同时,也可以理解为避免了对底层建筑投入更多材料来满足隔湿、防虫的需求,节约了资源。又如,嘉绒传统民居使用片石砌筑厚重的外墙,最初是为了坚固、保温,出于安全耐久、健康舒适和资源节约的考虑;其后逐渐形成了收分明显、带有质朴且丰富肌理的独特立面形式,既带有结构的合理性,也形成了立面材质融入自然,环境宜居、对自然环境影响小的特点;进而,为了应对厚重外墙对采光的影响,人们修正了窗洞截面形式,并学会利用窗台进深,拓展室内空间,这又是涉及了生活便利和资源节约等方面。在当代的建筑设计中,对于功能布局的竖直分层,可以直接借鉴;而外墙的厚度、材料、结构体系,早有更先进、更科学的模式可以采用。但是,为了营造地域特色风貌,也时常会继承外立面的一些特点。在特定的情况下,改变建筑材料、调整墙体厚度,并借鉴相关的传统构造做法,不失为一种策略。

4 研究嘉绒地区传统建筑对于当代绿色建筑技术的意义

在嘉绒地区,许多当代所作的建筑设计,并未深入研究和借鉴传统民居中的技术和工艺,只是在外形上加入了传统建筑的部分特征,藉此彰显城市特色风貌。其中涉及到绿色建筑技术的,又诉求于科技,用当代材料与技术,机械地提升建筑的性能。这种建筑也许看上去有些地域特色的元素,但是其构造逻辑仍然是现代的,其中的“传统元素”与建筑本身脱节。

纵观世界其他国家和地区的绿色建筑评价体系:比较著名的评价体系来自英国、美国、日本、德国、法国、加拿大和澳大利亚。对比其评估标准和指标,可以发现各国的评价体系有共同的关注点包括降低能耗、节约用水、绿色建材,以及建筑环境质量;也有各自独特的关注点,如英国BREEAM 体系关注垃圾、污染、交通[9],日本CASBEE 体系关注社区、城市热岛[10],德国DGNB 体系关注程序质量和技术质量[11],美国LEED 体系关注大气保护、施工现场和创新设计流程[12]。这些区别与各国家面对的现实问题有关。英国在绿色建筑领域起步较早,也有其国家地域狭小、四面环海、工业化起步早等因素。同样,日本关注城市、社区、热岛效应,也与其城市人口密度高不无关系。不同的国家、地区、文化地域,面对不同的现实问题,找到不同的解决途径,这也是地域建筑的中心思想之一。

中国不同的地域面对着不同的地理环境、气候、植被、物产,孕育出具有差异与特点的地域文化和建筑风貌。就像英国、法国、德国虽然靠近,却有着不同的绿色建筑评价的关注点,在中国国内东南沿海地区、北方寒冷地区与位于横断山脉中的嘉绒地区,讨论建筑与生态环境的关系,也势必有不同的侧重点。因此,研究嘉绒地区传统建筑,不仅是为了借鉴传统经验满足绿色建筑的评价标准,更重要的是理解嘉绒地区的人与自然共生关系,走出一条“因地制宜”的与环境和谐共处的建筑道路。