文本挖掘的旅游地官方投射形象与游客感知形象差异

——以昆明市为例

○张鹏杨 郑 婷

一 引 言

在互联网及Web 2.0技术快速发展背景下,越来越多旅游者在网络平台交流发布与旅游相关的内容,被称为“旅游者生成内容”,因其通常出于非盈利目的产生,被认为真实性更高,更易与人产生共鸣感(1)Veasna S, Wu W Y, Huang C H.The impact of destination source credibility on destination satisfaction: The mediating effects of destination attachment and destination image.Tourism Management, 2013, (36), pp.511-526.。由此,旅游者及其生成内容成为目的地形象塑造与传播的重要力量,并在旅游形象话语权中引起越来越多的关注(2)季少军:《信息化时代目的地形象的话语权之争》,《旅游学刊》2018年第4期,第5—6页。。

长期以来,目的地营销组织占据了旅游地形象塑造与传播的主导地位,并通过文本、图片、视频等多种形式建构起人们初步了解旅游地形象的基础。然而,尽管目的地营销组织通过诸多努力试图构建起目的地的理想形象,但游客的感知形象与目的地投射形象往往存在差别,这种不协调可能会阻碍目的地理想形象的有效传播(3)Mak A H N.Online destination image: Comparing national tourism organisation’s and tourists’ perspectives.Tourism Management, 2017, (60), pp.280-297.。不协调程度越大,对其形象传播的负面影响越大(4)季少军:《信息化时代目的地形象的话语权之争》,第5—6页。,在双方的博弈中,甚至出现“品牌劫持”现象(5)吕兴洋、徐虹、林爽:《品牌劫持:旅游目的地形象异化演进过程研究》,《旅游学刊》2014年第6期,第67—75页。,对目的地营销组织的形象传播带来极大挑战。由此,厘清“旅游目的地官方投射形象与游客感知形象是什么?二者有何异同?表现如何?”等问题,对丰富形象营销理论及指导目的地营销实践具有重大价值。

事实上,近年来,不乏依托网络文本数据开展的旅游目的地形象测度研究,但多关注旅游者感知视角,鲜有聚焦目的地营销组织投射形象的研究,基于多主体的目的地形象比较研究有待深入(6)张高军、吴晋峰:《不同群体的目的地形象一致吗?——基于目的地形象群体比较研究综述》,《旅游学刊》2016年第8期,第114—126页。。基于此,本文以昆明市为例,从供给、需求两大视角出发,以旅游者游记与目的地官方宣传网络文本为基础,综合内容分析与社会网络分析方法,同时借鉴长尾理论,探究官方投射形象与游客感知形象的异同。本文的主要贡献是丰富了旅游目的地形象研究视角,为目的地形象塑造与营销提供理论参考;研究方法上,不拘泥于旅游领域现有主客对比研究中重属性数据有无及频次的平面化比较(7)Kim S, Lehto X Y.Projected and perceived destination brand personalities the case of South Korea.Journal of Travel Research, 2013, 52(1), pp.117-130.,通过引入社会网络分析方法,对官方投射及游客感知形象网络进行定量化、立体化比较研究。

二 文献回顾

(一)旅游目的地形象内涵认知

20世纪70年代初,自John Hunt提出旅游目的地形象一词(8)Pike S.Destination image analysis: A review of 142 papers from 1973 to 2000.Tourism Management, 2002, 23 (5), pp.541-549.,便受到了广泛关注,成为旅游研究的热点话题。尽管国内外学者对此开展了长达几十年的研究,但在定义上仍未统一,逐渐形成需求和供给两大视角的观点阐释。基于“image”内涵的认识,国外早期研究认为旅游地形象是旅游者对旅游地的认识、态度、评价等的集合(9)王媛、冯学钢、孙晓东:《旅游地形象的时间演变与演变机制》,《旅游学刊》2014年第10期,第20—30页。,实质可引申为需求角度的旅游者感知形象(10)刘欢:《中国旅游“感知形象”与“投射形象”对比研究》,威海:山东大学硕士学位论文,2015年,第5页。。较长一段时间内,对旅游地形象的研究主要基于旅游者视角,诸如从心理活动角度(11)Baloglu S, Mccleary K W.A model of destination image formation.Annals of Tourism Research, 1999, 26(4), pp.868-897.、整体概念角度(12)Crompton J L.An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image.Journal of Travel Research, 1979, 17(4), pp.18-23.、综合印象角度(13)黄震方、李想:《旅游目的地形象的认知与推广模式》,《旅游学刊》2002年第3期,第65—70页。等进行解读。在概念的维度构成中,偏重目的地属性的理解,并逐渐从单一的认知向情感过渡,Baloglu基于心理学“认知——情感”理论,构建了认知、情感和整体三个维度的旅游目的地形象模型(14)Baloglu S, Mccleary K W.A model of destination image formation.Annals of Tourism Reseach, 1999,26(4), pp.868-897.,得到了多数学者的认同。

随着旅游地营销实践的快速发展,旅游供给层面的目的地形象设计、塑造、传播问题进入学界研究的视野,并逐渐关注到与感知形象对应的投射形象,或被称为“发射形象”。一般认为,投射形象是指旅游形象塑造者,诸如目的地政府、旅游企业等借助宣传片、网站信息、旅游指南、新媒体等手段意图在信息接收者(旅游者)心中树立的形象,反映了某一时段旅游目的地的营销方向和工作重点(15)Grosspietsch M.Perceived and projected images of Rwanda: Visitor and international tour operator perspectives. Tourism Management, 2006, 27(2), pp.225-234.,以影响人们对目的地的判断和决策。多数学者将目的地营销组织作为旅游形象塑造主体开展研究,但随着互联网的发展、新媒介的广泛应用,旅游者分享体验内容已成为旅游地形象建构的新兴力量(16)汪东亮:《媒介变迁视野下旅游体验分享建构目的地形象研究》,《社会科学家》2021年第2期,第71—76页。。由此,基于形象的形成及传播过程,一些学者提出旅游目的地形象涉及旅游需求方和旅游供给方,两个层面分别由感知形象和投射形象组成(17)王媛、冯学钢、孙晓东:《旅游地形象的时间演变与演变机制》,第20—30页。,这种认识进一步拓展了旅游地形象的内涵。

(二)基于供需视角的投射形象与感知形象研究

随着网络技术的发展,研究方法的创新及研究数据的日益增多,基于需求视角的旅游目的地感知形象研究不断丰富。研究内容方面,包括旅游目的地形象感知内容(18)范梦余、张辉、陈怡宁:《内蒙古视觉旅游形象的时空感知研究——基于DeepSentiBank的地理标记照片分析》,《干旱区资源与环境》2020年第10期,第194—200页。、旅游目的地形象认知过程(19)王君怡、吴晋峰、王阿敏:《旅游目的地形象认知过程——基于扎根理论的探索性研究》,《人文地理》2018年第6期,第152—160页。、旅游目的地形象影响因素(20)伍丹丹、时朋飞、周家安、李凌霄、李星明:《基于游客感知的西安曲江旅游形象分析》,《资源开发与市场》2018年第6期,第855—861页。、旅游目的地感知形象演化(21)吕兴洋、沈雪瑞、梁佳:《在线信息搜索对目的地感知形象演化影响研究》,《旅游学刊》2015年第10期,第70—79页。等;研究尺度方面,涉及景区(点)(22)李婷、武刚、梁丽芳、赵鹏宇:《基于网络评论的五台山旅游目的地游后形象感知研究》,《干旱区资源与环境》2021年第8期,第192—198页。、城市(23)谭红日、刘沛林、李伯华:《基于网络文本分析的大连市旅游目的地形象感知》,《经济地理》2021年3期,第231—239页。、省域(24)吕连琴、陈天玉:《旅游目的地宣传形象与游客感知形象对比研究——以河南省为例》,《地域研究与开发》2020年第6期,第98—102页。、国家(25)吴剑、吴晋峰、吴姗姗、王云弟:《初访客与回头客的中国旅游感知形象对比——以旅华欧美游客为例》,《经济地理》2014年第7期,第157—164页。等;数据来源方面,相较于传统的问卷调查、访谈等形式,网络技术与在线旅行社(OTA)的快速发展带动了点评、游记等网络数据的使用,真实性高、信息量大的特点让其成为旅游形象研究的重要数据来源(26)张珍珍、李君轶:《旅游形象研究中问卷调查和网络文本数据的对比——以西安旅游形象感知研究为例》,《旅游科学》2014年第6期,第73—81页。。

相较于旅游目的地感知形象的研究,基于供给视角的投射形象研究起步晚,少量研究成果多从传播学、市场营销学切入,关注旅游中间商、官方组织的投射形象,以此为旅游地形象营销提供参考。由于传播的互动属性,近年来,一些研究试图对感知形象与投射形象进行比较。例如,Stepchenkova和Zhan通过对比目的地官方的宣传照片及游客发布的照片,发现旅游目的地官方对目的地形象的控制力在下降,游客发布的照片在诸多方面挑战了目的地精心营造的旅游目的地形象(27)Stepchenkova S, Zhan F.Visual destination images of Peru: Comparative content analysis of DMO and user-generated photography.Tourism Management, 2013, (36), pp.590-601.。张高军等丰富了这一研究,认为职业生成内容及旅游者生成内容的照片所建构的目的地形象在属性及偏好组合方面存在差异,以官方为代表的旅游照片注重旅游支持系统的表现,而旅游者更注重自我展示(28)张高军、杨双梦、柯景怡、章牧:《OGC和TGC照片中的目的地形象分异与合和——试论旅游形象的线上传播链》,《旅游学刊》2020年第12期,第52—62页。。这些研究都指出了传播形象间的不协调,强调了探究目的地投射形象与旅游者感知形象“认同——错位”表现的必要性。

综上,国内外学者对于旅游地形象研究取得了丰硕的成果,但已有研究仍存在一些不足:一是已有研究已认识到旅游地形象由投射形象和感知形象组成,但多数研究仍聚焦于某一方面,难以揭示互联网时代不同主体对旅游地形象的认知和表达差异;二是即使少量研究关注到旅游地投射形象与感知形象的差异,但是缺乏两者差异的系统比较,对于旅游地形象的社会网络分析也相对较少;三是旅游地形象研究愈发注重定量方法,但是多利用问卷调查等传统方法获取数据,基于旅游大数据的文本挖掘技术具有明显优势和广阔前景。

三 研究设计

(一)案例地选择

昆明市素有“春城”之称,凭借独特的区位优势、丰富的自然文化资源、优越的气候条件,一度成为中国最具影响力的旅游目的地城市之一,先后获全国文明城市、中国历史文化名城、中国优秀旅游城市等称号。昆明市旅游形象建设由来已久,自1999年举办世博会后,“春城”“花都”等形象深入人心。然而,在旅游发展中却经历从“目的地”到“过境地”“中转站”转变的尴尬处境。当前,昆明旅游业正处于转型升级的关键时期,在“健康中国”“健康生活目的地”等政策推动下,昆明市主题旅游形象面临内涵外延挖掘不足,缺乏有效旅游产品支撑等问题,亟需进行旅游形象的优化提升。

(二)数据采集处理

通过八爪鱼采集器爬取网络文本建立基础信息数据库,文本数据源时间跨度为2020年1月至2021年6月。游客游记样本来源于“携程、马蜂窝”OTA平台,官方宣传文本来源于昆明市文化和旅游局官方新浪微博和微信公众号。为保证数据质量,按以下原则进行筛选:文本内容详实,浏览量100以上;剔除重复无效、短小、与昆明市旅游形象无关的文本;剔除广告、诗歌、议论文等文章;包含跨区域活动的游记文本,筛选出涉及昆明的内容。经筛选、预处理、数据清洗,获得游记327篇,共计字符459 368字,官方宣传文本字符共计895 787字。

(三)研究方法

内容分析法是一种基于定性研究对信息进行客观、系统、量化分析的方法,既可用于文本资料的分析解读,也能分析照片、视频等内容。本研究利用此方法深入挖掘网络文本信息,找出其中本质性、易计数的特征,为后续的判断与推论提供基础(29)邱均平、邹菲:《关于内容分析法的研究》,《中国图书馆学报》2004年第2期,第14—19页。。为保证数据内容的有效性,首先对采集的文本数据源进行筛选,对景点等名词表达进行统一化的预处理,其次借助ROST Content Mining6软件对预处理后的游记及官方宣传内容做分词处理,并辅以人工对分词结果进行修正。处理后利用词频统计模块、语义分析模块进行特征提取,分析旅游者及官方对目的地旅游形象各要素的基本认知形象。

基于高频特征词的内容分析是对形象属性数据的平面化比较,在一定程度上可以反映出旅游形象的主要要素,但较难反映词汇间的互动关系及结构。旅游地是人们对目的地属性主观意识表征的结果(30)Kock F, Josiassen A, Assaf A G.Advancing destination image: The destination content model.Annals of Tourism Research, 2016, (61), pp.28-44.,官方及游客在对旅游地进行表征时,均遵循认知网络规律,在一定程度上与社会网络的内涵相通(31)曲颖、董引引:《“官方投射形象—游客目的地依恋”网络机制对比分析——以海南重游驱动为背景》,《南开管理评论》2021年第5期,第73—85页。。社会网络分析法(SNA)是分析不同社会单位(行动者)所构建的关系网络结构和属性的方法(32)刘军:《整体网分析——UCINET软件实用指南(第三版)》,上海:格致出版社,2019年,第5页。,主要关注节点间的联系及其网络结构。根据社会网络分析基础(点、线、面)以景点资源、宣传口号等目的地要素为节点,形象要素间的共现关系为连线,分别构建官方宣传及游记文本词汇共现网络图。借助社会网络分析指标,从网络密度、中心性分析、凝聚子群分析三方面对二者词汇共现网络进行对比分析。

四 昆明市投射形象与感知形象差异分析

(一)投射形象与感知形象内容属性分析比较

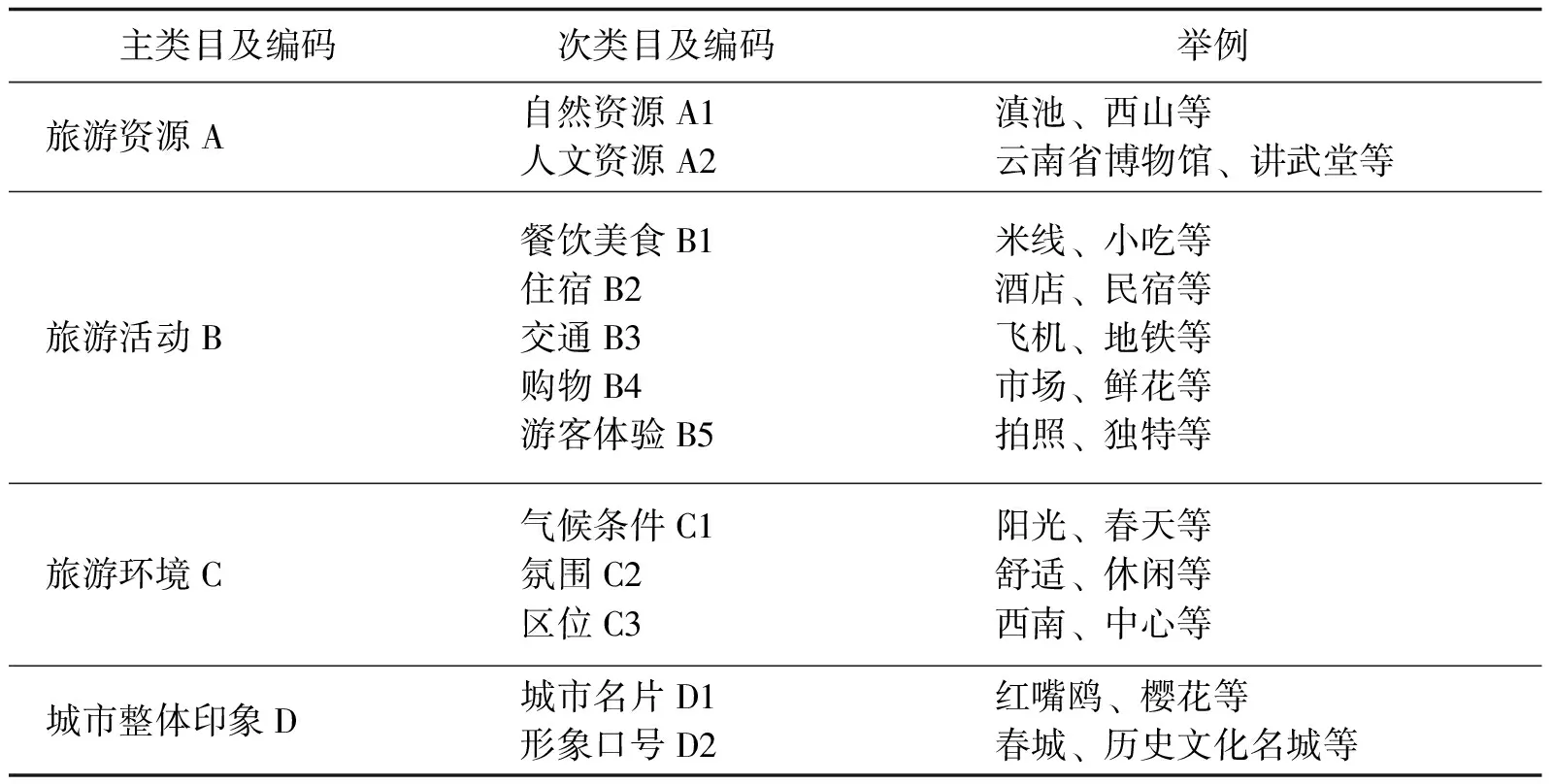

类目系统的构建是内容分析法的重要步骤,是对文本内容进行词频分析的基础和有力支撑(33)刘梦圆:《基于网络文本分析的南京市旅游地形象感知研究》,南京:南京师范大学硕士学位论文,2017年,第27页。,有利于核心观点的捕捉。结合样本内容及已有研究成果(34)仲宁、吴小根、汪侠、穆小雨:《基于网络文本分析的宜兴旅游地形象差异研究》,《资源开发与市场》2018年第8期,第1 168—1 172页。,最终确定了包含4个主类目、12个次类目的昆明市认知形象属性的分析类目系统(表1)。文本中反复出现的高频特征词可以反映其在整个文本中的重要性,根据认知属性分析类目对高频词进行编码。

表1 昆明市旅游目的地认知形象分析类目

1.词频分布特征

运用ROST Content Mining6软件进行词频分析,设置停用词表与过滤词表排除部分无意义词汇,获得样本的高频特征词,按词频筛选出昆明市官方投射形象与游客感知形象排名前50的特征词(表2)。

词频越高表明游客及官方对该意象的关注及认知越高。从表2可知,在游客感知形象中,石林、翠湖、西山、博物馆、滇池、讲武堂等旅游景点排位较高,说明旅游者对知名景点的关注及印象更深刻。在官方投射形象中,滇池、翠湖、博物馆位次靠前,与游客感知趋于一致,得到了同等重视。在交通出行方面,游记中出现了机场、地铁、索道、步行等词汇,反映了游客的出行及游玩方式,交通便捷度是游客的关注点,会成为游客对昆明市第一印象的影响因素,但在官方宣传中没有突出这一要素。从时间维度看,游客的旅游感知呈现游前、游中、游后阶段性变化,官方投射形象呈现季节性变化,如冬季着重温泉、气候,春季偏向各类赏花、游园活动。从空间感知看,游客偏向具体的景区景点,感知地区主要分布在市区、环滇池、石林等区域,官方宣传注重区域,如“东川”“安宁”等地。游客与官方的关注点存在差异,支持了彭夏岁的研究结论,即官方投射形象凸显出地缘政治特征,而游客形象感知偏向于单个景区(35)彭夏岁:《全域旅游目的地形象“投射-感知”比较实证分析——以厦门市为例》,西南师范大学学报(自然科学版)2020年第9期,第78—87页。。

表2 官方投射形象与游客感知形象高频特征词统计

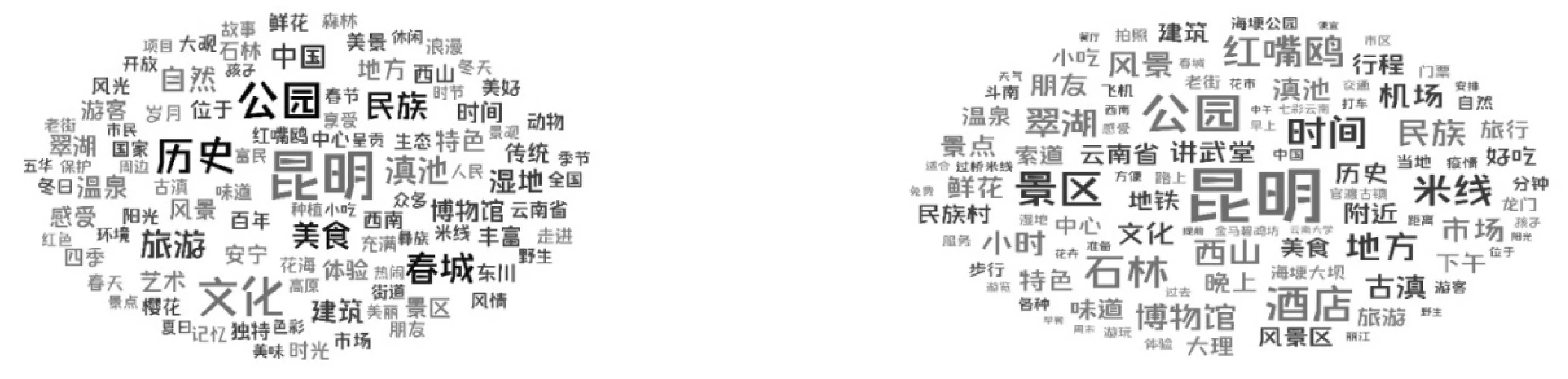

将昆明市投射形象与感知形象高频词用词云图进行可视化展示(图1,图2),在词云图中,字体大小反映了词频高低,越大的特征词词频越高,越小的特征词词频越低。

根据词频对官方投射形象和游客感知形象词汇分别进行排序,选取前100位的高频词及其出现频率进行曲线拟合(图3、图4),发现两种情境下昆明市旅游形象均呈现幂指数分布的特征。位次居前的“昆明”“文化”“历史”“春城”等高频词占较为集中的“头部”,词条频率比重占了近一半。而位次中后的特征词在分布上呈现明显的“长尾”,其比例远大于“头部”,更加凸显了“长尾”的意义。

图1 官方文本高频特征词云 图2 游记文本高频特征词云

图3 官方投射形象长尾分布 图4 游客感知形象长尾分布

结合高频词特征分析,昆明市游客感知形象曲线长尾呈现出多元化特征,“尾部”分布着“老街”“市场”“烟火”“悠闲”“慢生活”等词汇,说明游客对于昆明市的形象感知除“春城”“历史文化名城”外,还是一个生活型城市。体验地方美食、参观农贸市场、漫步城市街道等,成为部分游客感知本地人文氛围的重要内容。但是,在官方宣传中,对此关注及传播力度不足。未来,可通过甄选游客感知的长尾词汇,选取具有个性化、地方性的旅游形象进行开发,寻找利基市场(36)利基市场指激烈的市场竞争中能获取较大利益的部分(市场)。在营销实践中,一些企业为避免与领先者进行正面竞争,而选择被忽视的小市场,为其提供专门服务,实现差异化竞争。。例如,通过挖掘“老街”等元素,满足游客的怀旧情绪(37)侯志强、曹咪:《游客的怀旧情绪与忠诚——历史文化街区的实证》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期,第26—42,79页。,可作为创新旅游形象、提升游客忠诚度的重要策略。

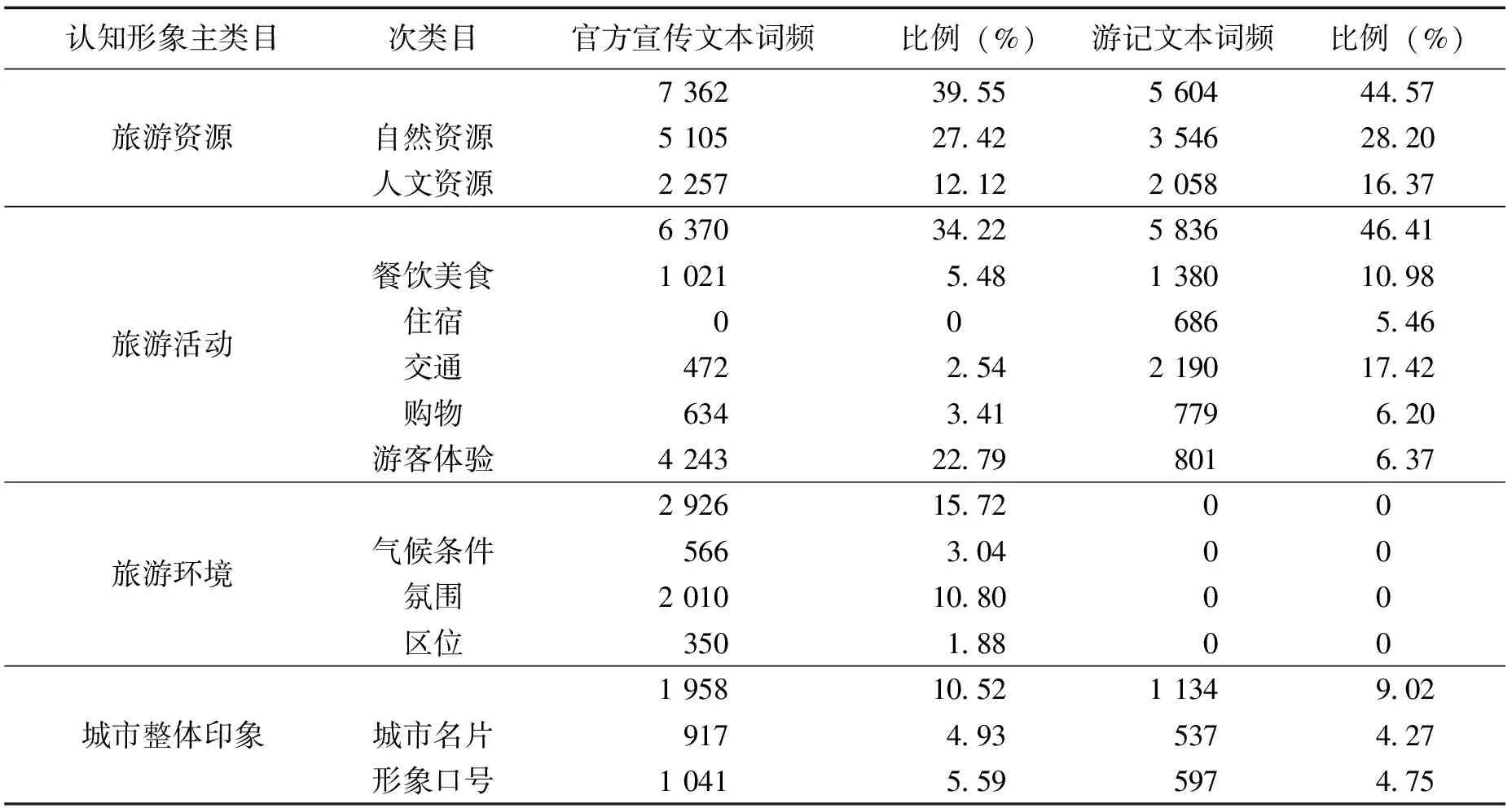

2.认知属性差异分析

根据官方投射形象与游客感知形象类目统计结果,从整体及四大主类目分析二者认知属性差异。整体来看,游记文本中,四大主类目词频统计从高到低分别为旅游活动、旅游资源、城市整体印象、旅游环境;次类目排序靠前的为自然资源、交通、人文资源、餐饮美食、游客体验、购物、住宿,除了对资源的感知度高外,游客更注重个人旅游活动行程。官方文本中,四大主类目词频统计从高到低分别为旅游资源、旅游活动、旅游环境、城市整体印象;次类目排序居前的为自然资源、游客体验、人文资源、氛围、形象口号、餐饮美食、城市名片、购物、气候条件。数据对比表明,旅游者对目的地旅游活动与旅游资源的关注度更高,偏向品级好、知名度高、设施完善的景区,而官方宣传文本更侧重丰富的自然资源推荐以及旅游者体验与感受的充分表达。

(1)旅游资源认知差异分析。从表3来看,游记与官方宣传文本对资源的认知差异不大,主要以自然资源为主,人文资源为辅,滇池、石林、翠湖、湿地公园是两者的共同感知,也是昆明市最具代表性的旅游资源。在人文资源方面,“民族”“建筑”“博物馆”等高频词在二者文本中均有体现,游记中出现诸如“讲武堂”“民族村”“老街”“龙门”等具体景点,官方宣传文本出现“安宁”“东川”等资源所属地区词汇。相较而言,官方宣传更加注重大而全的内容,较少关注某一具体旅游元素,而游记更多关注旅游者自身,涉及出游目的地、行程、体验及感受,反映了旅游者对目的地的“观看”以自我为中心的特点(38)马晓京:《旅游观看方式与旅游形象塑造》,《旅游学刊》2006年第1期,第87—91页。,与游客通过摄影照片表征的旅游目的地意象一致(39)黄燕、赵振斌、褚玉杰、张铖:《互联网时代的旅游地视觉表征:多元建构与循环》,《旅游学刊》2015年第6期,第91—101页。。

表3 官方投射形象与游客感知形象类目统计

(2)旅游活动认知差异分析。昆明市旅游活动认知主要集中在餐饮美食、住宿、交通、购物以及游客体验五个方面。美食作为区域旅游形象的代表之一,对旅游经济的带动效应成为共识(40)储玖琳:《大数据背景下美食旅游的创新与发展》,《食品研究与开发》2020年第21期,第243页。,目的地应充分重视这一要素。在游记中,餐饮美食类词频占比为10.98%,位列第四位,在官方宣传中,餐饮美食类词频占比为5.48%,位列第六位,这说明官方对于餐饮美食的旅游宣传重视程度不足。两者共同感知高频词为“米线”“美食”,而“好吃”“味道”“小吃”等食物体验感受词汇仅在游记中显现,充分显示了旅游者更加注重目的地美食体验分享。这一研究结果与Hunter的发现相契合,某些重要的感知形象(如食品和饮料)在目的地营销组织的宣传中缺失或未充分体现(41)Hunter W C.The social construction of tourism online destination image: A comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul.Tourism Management, 2016, (54), pp.221-229.,体现了官方宣传内容在游客关注的旅游目的地认知形象方面存在的不足。住宿方面,官方宣传文本关注度较低,游客感知的高频词也仅有“酒店”一词。在交通与游客体验上,两者差异较大。游客交通感知占比17.42%,官方宣传文本为2.54%,游客关注具体的交通方式“飞机”“地铁”“索道”“步行”,花费的时长“小时”“分钟”等表征词汇体现的细微环节,官方宣传内容表达有限。购物方面,游记中斗南花卉市场、鲜花、农贸市场表述丰富,与“休闲”“慢生活”相对应,也符合昆明市旅游发展方向。在游客体验上,官方宣传中对应的高频词表述较多,占比22.79%,仅次于自然资源类,而游记中游客体验与感受的表述偏向泡温泉、拍照、逛市场、喂海鸥等旅游体验内容。

(3)旅游环境认知差异分析。昆明市旅游环境认知主要集中在氛围、气候条件、区位三方面,游记与宣传文本两者存在较大差异。游记中对应的高频词表述较少,旅游环境整体感知较弱。官方宣传方面,环境类各项占比差异明显,分别为氛围(10.80%)>气候条件(3.04%)>区位(1.88%)。昆明是著名的“春城”,旅游业发展成熟,官方以气候条件优越、良好的生态环境、深厚的历史文化氛围为宣传点,与昆明市旅游发展方向保持一致。

(4)城市整体印象认知差异分析。形象认知几乎得到了同等关注,“春城”“历史文化名城”是双方共同认知,但“中国健康之城”这一形象在游记及官方宣传文本中尚未得到充分体现。一些研究指出,目的地形象具有动态变化的特征(42)Kim S S, Morrsion A M.Change of images of South Korea among foreign tourists after the 2002 FIFA World Cup.Tourism Management, 2005, 26(2), pp.233-247.,但其改变过程是长期而缓慢的(43)乌铁红、张捷、杨效忠、李文杰、张宏磊:《旅游地形象随时间变化的感知差异——以安徽天堂寨风景区为例》,《地理研究》2008年第5期,第1 078—1 086页。,即使形象的各个属性发生变化,但整体形象仍会保持较长时间的稳定(44)Fakeye P C, Crompton J L.Image differences between prospective, first- time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley.Journal of Travel Research, 1991, 30(2), pp.10-16.。从昆明市旅游形象发展历程看,“春城”“历史文化名城”提出时间较早,宣传力度大,而“中国健康之城”于2016年提出,是对国家政策的响应及市场需求变化的回应,提出时间较晚。此外,官方宣传对“中国健康之城”形象的理解建构不充分和旅游者受认知的首因效应、“刻板印象”的双重影响,能在一定程度上解释城市整体印象感知的差异。

由此,昆明市游客感知的目的地认知形象可以描述为:自然资源和人文资源丰富,对“红嘴鸥”“米线”“滇池”等代表性元素印象深刻,对历史、文化和艺术的感知相对较弱,与城市旅游环境相比,更关心行程交通、美食、住宿。昆明市官方投射的目的地认知形象可以描述为:旅游环境优良的“春城”,具有得天独厚的气候条件及丰富的自然、历史人文资源。两者的差异表现在对“春城”“历史文化名城”等旅游主题形象的感知度,官方投射形象注重整体,游客感知聚焦游程中“食、住、行、游、购、娱”等具体要素。

(二)投射形象与感知形象社会网络分析比较

1.网络密度分析

网络密度反映了网络整体的发育情况及各节点间联系的紧密度,一般而言,密度值越接近1,表明节点间联系越密切。将两类文本前40对具有共现关系的高频词数据导入UCINET软件,通过计算,官方宣传文本和游客游记的密度值分别为0.0913和0.1026,表明两类文本各形象要素节点联系不密切、关联度弱,相比之下,游记的共现关系网络略微紧凑。

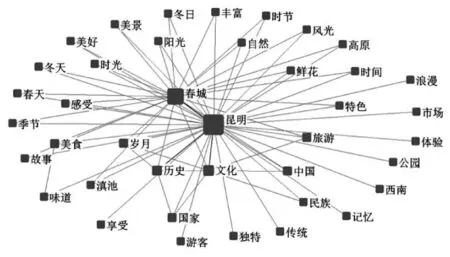

运用Netdraw软件分别绘制官方宣传及游记文本词汇共现网络图(图5、图6)。结果表明,昆明官方投射形象形成了以“昆明”为核心、“春城”为次核心,以“历史”“文化”为重要节点,与其他形象要素相互连结的网络。昆明游客感知形象共现网络在核心词汇方面表现出与官方投射形象网络的相似性,共现网络的核心均为“昆明”,差异表现在,游客感知形象词汇共现网络中重要节点更多,“滇池”“红嘴鸥”“米线”“公园”等重要节点及其他形象要素与官方投射形象有差异。

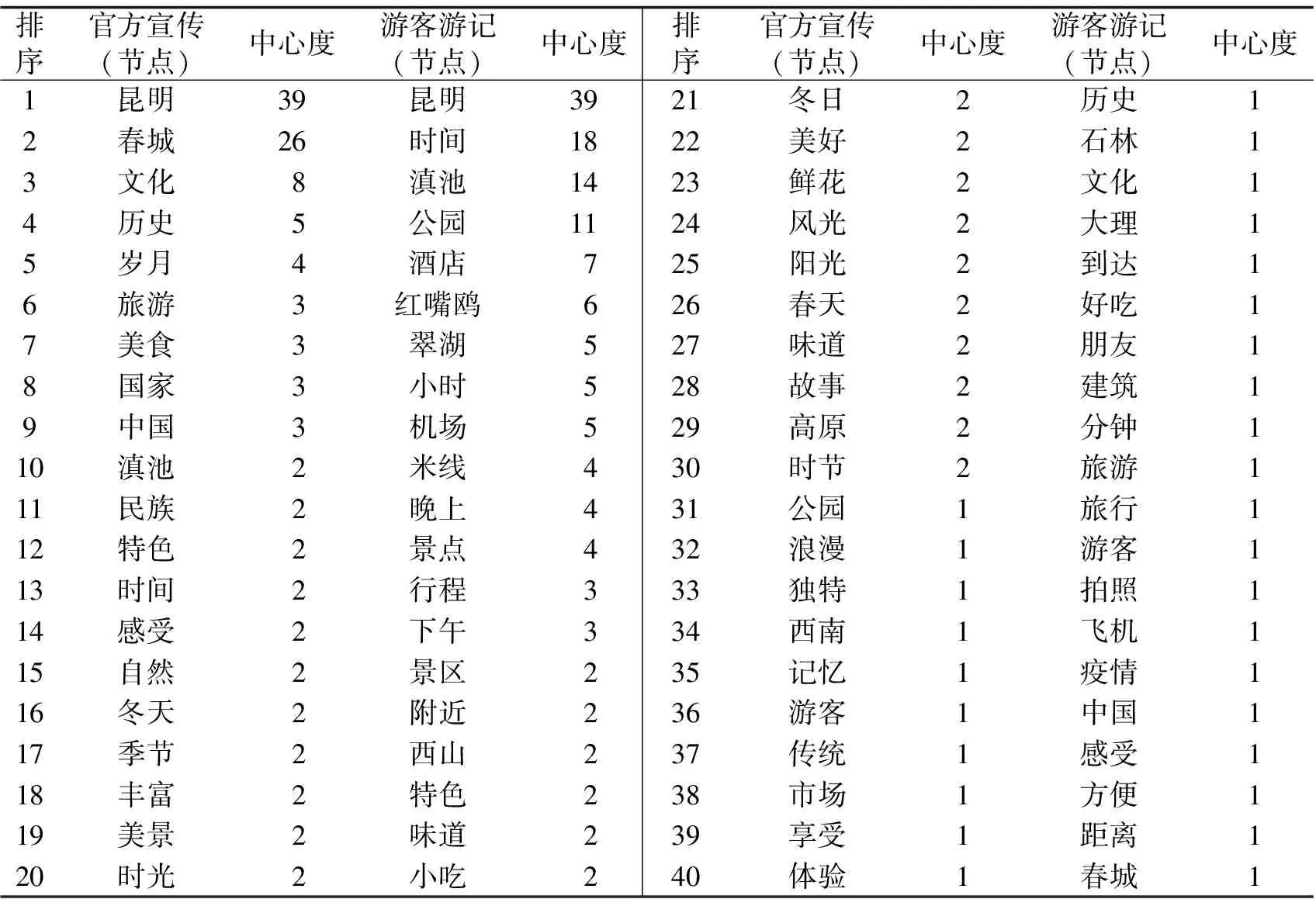

2.中心性分析

网络中心性可衡量网络节点在网络中直接或者间接联系的量以及权力地位(45)马述忠、任婉婉、吴国杰:《一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角》,《管理世界》2016年第3期,第60—72页。,反映了节点在网络中的位置特征。一般而言,点度中心性值越大,该节点在网络中影响越大。通过计算,各形象要素的点度中心性值如表4所示。

图5 官方投射形象词汇共现

图6 游客感知形象词汇网络共现

表4 官方宣传文本与游客游记高频特征词网络中心性数据

对比官方宣传与游记文本点度中心性大于5的节点数量,发现游记文本的节点量明显多于官方宣传文本。从词汇网络结构看,游客感知形象的词汇共现网络与官方投射形象词汇共现网络均呈“核心——次核心”发散的网络结构,二者的中心势分别为94.47%、95.41%,呈现出明显的网络集中化趋势特征。在游客感知形象的共现词汇网络(图6)中,“昆明”占据了网络图的绝对核心位置,中心度远高于其他节点,“滇池”“公园”“酒店”“红嘴鸥”“机场”“翠湖”等节点形成词汇网络的次要中心节点。在官方投射形象词汇共现图(图5)中,“昆明”“春城”两词的中心度较高,处于网络图的核心位置,次要中心节点数量少于游客感知形象的词汇网络。从核心节点“昆明”与其他节点的联系看,游记文本中,“昆明”与旅游景点(如石林、翠湖、滇池)、旅游基础设施(如餐厅、住宿、交通)的联系较旅游活动及城市形象(如历史、春城、文化)更为紧密。官方宣传中显现了核心节点“昆明”与旅游资源(如滇池、风光、美景)、旅游环境(如阳光、自然)、历史文化、旅游休闲和娱乐(如体验、感受),以及旅游服务和设施(如美食、味道、鲜花)的联系。此外,官方投射形象词汇共现图“历史”“文化”“岁月”等节点词汇直接表征了昆明“历史文化名城”这一形象,而“春城”作为一个次核心节点,表明官方对此形象足够重视和关注,但其在游客感知形象要素中表征不明显,游客对交通、住宿、餐饮等旅游基础设施更为关注。

3.凝聚子群分析

中心性分析显示出一些形象要素节点的核心地位,因此进一步分析共现网络存在的子结构,即对官方宣传与游客游记词汇共现网络进行凝聚子群分析。运用Ucinet软件中的CONCOR法进行凝聚子群分析,选取2为切割的最大深度,得到分块矩阵,结果见表5。

表5 官方宣传与游客游记CONCOR法分块情况

由表5发现,官方宣传的板块1涉及旅游资源、旅游体验等要素,以“昆明”为核心节点的代表性要素激活扩散能力较强,因而互动性较强;而板块3中“春城”“历史”“文化”直接表征了昆明的旅游形象,官方营销宣传时一般会同时提及,以实现旅游形象传播的广度。在官方宣传共现词汇网络中,“春城”是次核心节点,与气候条件、美食、景点等要素联系紧密,板块2与板块4中多数词汇与其具有共现关系,互动性较强。

同样,表5中游客游记的板块3涉及到“公园”“滇池”,二者在共现关系网络图中处于次核心位置,滇池通常与周边的海埂公园、翠湖公园等景点联系在一起,因而该子群中要素间的互动性较强;红嘴鸥是滇池、翠湖的代表性符号,景区周边街区的小吃、美食丰富,因而板块3与板块2、板块4的关联度较强。

表6 官方宣传和游客游记板块密度矩阵

表7 官方宣传和游客游记像矩阵

官方宣传与游客游记的高频共现词被划分为4个板块,各子群的密度矩阵如表6所示。为更好显现各板块间的联系及密切度,文章采用α-密度指标(46)刘军:《整体网分析——UCINET软件实用指南(第三版)》 ,第240页。,以官方宣传和游客游记整体网络密度0.0913、0.1026为阈值,将官方宣传和游客游记密度矩阵转换为像矩阵表(表7)。

由表7可知,在官方宣传共现矩阵中,板块1与板块3的内部互动性较强,板块间联系较强的是板块2与板块3、板块3与板块4。在游客游记共现矩阵中,板块间存在一定关联关系,板块2与板块3、板块3与板块4存在互动关系;就板块内部互动性而言,板块3有较强的内部互动性,其他板块的内部互动性不明显。对比发现,官方宣传与游客游记的子群分析中,内部互动性较强的均出现板块3,板块间互动性较强的有板块2与板块3、板块3与板块4。

总的来说,游客游记文本词汇共现网络呈现特征为:形成以“昆明”为核心,“滇池”“红嘴鸥”“米线”“公园”为重要节点的词汇共现网络,网络集中化趋势明显,板块间互动性较弱,各形象要素节点的联系不密切、关联度弱。官方宣传词汇共现网络图呈现特征为:形成以“昆明”为核心、“春城”为次核心,以“历史”“文化”为重要节点的词汇共现网络,有较强的网络集中化趋势,板块间与板块内部具有互动性的关系数量相当,节点要素关联度弱。两者的差异表现在,游记的共现关系网络较官方宣传网络略微紧凑,具有影响力的节点更多。

五 结论与讨论

旅游形象是游客选择旅游目的地的重要依据,然而相关研究更多关注旅游者的感知形象,忽视目的地营销组织的投射形象,对于两者之间的差异研究关注更少。扭转旅游地官方投射形象与游客感知形象之间的“错位”问题,树立准确的形象定位,对于旅游目的地发展至关重要。本文选取昆明市为案例地,基于旅游目的地官方宣传内容和游客游记网络文本,采用内容分析和社会网络分析,对旅游地官方投射形象与游客感知形象的差异进行分析。研究发现:第一,根据内容属性分析,网络语境下昆明市旅游地形象由旅游资源、旅游活动、旅游环境、城市整体印象组成。官方投射形象与游客感知形象存在一定异同,官方宣传侧重内容的广泛性和全面性,游客感知注重游程中的细节和体验,游客感知形象中的一些认知维度在官方宣传文本中未充分体现。此外,官方投射形象及游客感知形象曲线呈幂函数分布,具有明显的“长尾”分布特征;第二,根据社会网络分析,共现网络图中游客感知形象相较官方投射形象略微紧凑,昆明市游客感知形象具有更多影响力的节点。昆明市旅游地官方投射形象形成以“昆明”为核心、“春城”为次核心,以“历史”“文化”为重要节点的词汇共现网络。昆明市旅游地游客感知形象形成以“昆明”为核心,“滇池”“红嘴鸥”“米线”“公园”为重要节点的词汇共现网络。

本文的研究结果可为旅游地塑造形象提供经验依据和理论支撑,主要建议包括:第一,重视旅游形象曲线“尾部”效应。昆明市游客感知形象长尾呈现出多元化特征,提供了小众旅游市场开发的依据,可从中甄选具有个性、凸显地方韵味及特征的形象进行开发利用,拓宽当前主题形象内涵外延,避免形象的同质化竞争。第二,官方投射宣传要注意提高具有高中心性的游客感知词汇要素出现频率,以此激活游客的形象词汇联想。同时,利用好词汇间的连结关系,提取游客最为关注的要素组合方式,如“景点+美食”“景点+旅游设施”,着重强化游客词汇网络中的组合方式,增强游客的记忆检索效率。此外,重视游客词汇网络中一些代表昆明市独特形象的核心元素,以特色元素的多元组合打造精品旅游线路。第三,加强游客感知形象的监测,动态调整形象营销的工作方向。在传播媒介变迁影响下,旅游者旅游体验分享内容得以大范围传播,成为目的地形象建构的新兴力量(47)汪东亮:《媒介变迁视野下旅游体验分享建构目的地形象研究》,《社会科学家》2021年 第2期,第71—76页。。官方在形象投射营销时,应充分重视游客关注与诉求,加强游客感知形象的监测与分析,对比实际营销工作找到目的地营销、运营等环节存在的薄弱和不足。

本文也存在着不足之处,主要表现在:首先,仅选取文本信息进行研究,未考虑照片、视频等媒介下官方投射形象与游客感知形象的一致性问题,未来研究可以从文本、照片、视频等多样化媒介进行比较研究;其次,基于高频词及共现词汇网络对昆明市官方投射与游客感知形象属性数据进行比较研究,但未深入考虑差异的原因,未来可利用多学科交叉优势,借助心理学、社会学、传播学相关理论进行解释与验证。