“施政参考”的民俗学

—— 基于抗日战争时期大夏大学贵州民俗调查的讨论

林继富 赵尔文达

受日本侵华战争影响,复旦大夏大学第二联合大学①当时成立复旦大夏联合大学,第一部设于江西庐山牯岭,为复旦第一联合大学,后因南京沦陷,战事逼近皖赣,第一联合大学迁址今重庆北碚;第二部沿上海、庐山、九江、重庆一线西迁至黔,为复旦大夏大学第二联合大学,设于贵阳讲武堂。后因经费、人员等问题不易解决,各恢复原校名,即复旦大学和大夏大学。从上海迁入贵州,曾辗转贵阳、赤水等地,1946年夏返回上海,在贵州办学长达9年时间,成为当时贵州为数不多②贵州的近代高等教育萌芽于清末“新政”时期。至抗日战争前夕,贵州高等教育专门学校仅有贵州大学堂(后改为简易师范学堂,后停办)、贵州省公立法政专门学校(后改为省立贵州大学,1929年停办)、贵州省采矿冶金学校、陆军崇武学校等。抗击日本侵略战争爆发后,沦陷区高校纷纷内迁,先后迁到贵州的有浙江大学、大夏大学、交通大学唐山工学院、陆军大学、湘雅医学院等。的高等院校之一。

身为贵州人的时任大夏大学校长王伯群认为贵州“位居所谓民族复兴根据地之中心”③王毓祥、欧元怀、傅式说:《本校在黔设校之重大意义与使命》,《大夏周报》第十四卷第七期,1938年6月1日。“所负使命,既重且大”④王伯群:《弁言》,《大夏周报》(贵阳)第十五卷第一期,1938年9月18日。,于是倡导大夏大学师生关注现实需求——“我大夏大学之抗战建国工作,自当遵从抗战建国纲领”⑤王伯群:《弁言》,《大夏周报》(贵阳)第十五卷第一期,1938年9月18日。,应“以研究西南各种问题为务……以供政府关心苗夷社会人士之参考”⑥王伯群:《贵州苗夷研究丛刊序》,吴泽霖、陈国钧等著:《贵州苗夷社会研究》,北京:民族出版社,2004年,第1—2页。.。大夏大学的师生们意识到以民俗为主要内容的社会调查可帮助当时的国民政府了解民众生活,从而有效推动贵州民间社会的移风易俗及社会发展工作,于是大夏大学设立社会经济调查室(后更名为社会研究部),聘任各路名师指导学生对在贵州生活的各民族开展了广泛而深入的民俗调查,较为系统地记录了当时的贵州社会文化传统、民众生活习俗。

一、学术传统与时代生活的耦合:大夏大学贵州民俗调查动因

20世纪30年代末至40年代初期,随着国民政府迁都重庆,重庆从过去偏于西南一隅的长江码头一跃成为国民党统治区各类建设和活动中心,西南地区战略地位得到凸显,贵州也实现了由“边缘”到“中心”的转化。国民政府开始重视贵州,并通过各种途径努力开发和建设贵州。贵州省政府积极推动了解民情,实现多民族团结抗战的社会调查工作开展,如“1938年西南边区民族调查、1939年土司情况调查”①马玉华:《试论民国政府对贵州少数民族的调查》,《贵州民族研究》,2005年第02期。等。国民政府对贵州“苗夷”②文中提到“苗夷”一词均参考《贵州苗夷社会研究》一书中20世纪30、40年代学者对贵州境内少数民族的统称,其中苗指“黑苗、青苗、白苗、红苗”等苗族支系;“夷”指仲家、侗家、水家、僮家(今布依族、侗族、水族、壮族)等。民的关注,鼓励了试图以“学术救国”的知识分子群体。

大夏大学早在成立之初,就有开展调查研究的学术传统。如1931年初在文学院设立历史社会系,成立社会学研究室(于1934年扩充为“历史社会研究室”),在时任文学院院长吴泽霖、史地系主任王成组,及王国秀、张镜予、梁园东等教授的倡导和带领下,指导历史社会学系同学进行“报章、杂志材料……各地文物制度典籍”的搜集、“各种图表”的编制工作,共搜集“迷信风俗之资料约四五十种,珍藏各地县志十余部”,为师生研究提供参考。③《社会研究室扩充为历史社会研究室——增加设备,广罗珍籍》,《大夏周报》(上海)第十一卷第二期,1934年9月17日。1937年4月,邀请了“西南夷族代表团”成员到大夏大学演讲,并随京滇公路周览团到云南、四川、贵州等地进行调研。1937年,吴泽霖、张少微等指导高等社会调查班同学进行上海市船户生活实况之研究④《社会学系与地方协会合办船户生活调查——由吴泽霖、张少微、章复三先生指导》,《大夏周报》(贵阳)第十三卷第二十三期,1937年5月2日。。在吴泽霖、张少微指导下,遴选社会学系高年级学生十余人,由章复担任组长,组成调查工作小组,利用寒假前往吴县望亭镇进行实地调查,所得成果三十余万字汇编成《望亭社区调查》一书。后又开展了相关社会救济事业调查,如船户调查、太湖盆地蚕丝调查、物价调查、币制调查等。

在亲历了国土失守、举校内迁至贵州后,意识到“贵州苗夷之不被重视者久矣”⑤王伯群:《贵州苗夷研究丛刊序》,吴泽霖、陈国钧等著:《贵州苗夷社会研究》,第1页。,大夏大学学者认为大学应是“与国家民族同休戚,共枯荣的象征”⑥汤涛、汪洪林:《大夏大学与赤水》,上海:上海人民出版社,2018年,第87页。,学校的社会科学研究理应“以研究西南各种问题为务”⑦王伯群:《贵州苗夷研究丛刊序》,吴泽霖、陈国钧等著:《贵州苗夷社会研究》,第1页。。吴泽霖等人也注意到以往对于贵州少数民族因调查范围所囿,所得有限,缺少精确的调查和客观的描述,致使外界对贵州少数民族知之甚少。加上贵州地区各民族间发展不均衡,久而久之,也形成各自封闭于中央大封闭之中的小集体,很难形成“超越自己小集群的高一层次的大集群的隶属感”①吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》“自序”,北京:民族出版社,1991年,第2页。和紧密团结的一体感。在贵州逐渐成为国民政府“抗战建国”的后方基地和陪都教育的重要支撑的背景下,大夏大学学术研究团体充分将自身深刻体会的民族危机感、学术责任感与长期以来开展调查研究的学术传统结合,以“民俗”为切口,认识、理解贵州民众生活,展开了较为全面的贵州社会调查。

首先,将历史、社会学两系合为一系。②参见苏希轼:《历史社会系简况(1947)》,王应宪编校:《现代大学史学系概览(1921—1949)》上海:上海古籍出版社,2018年,第697页。在关注到经济建设的重要性后,尤其是抗击日本侵略战争爆发以来,“要在抗敌的前提下,完成适应国防需要的经济建设”③陈国钧:《国防的经济》,《大夏周报》(上海)第十三卷第二十四期,1937年5月11日。,吴泽霖与大夏大学商学院院长金企渊于1938年共组“社会经济调查室”④《定番乡土教材调查近况》,《大夏周报》(贵阳)第十五卷第三期,1938年10月18日。,将研究重点集中于对西南尤其是贵州少数民族的社会与经济调查。后于1939年将其更名为“社会研究部”,继续扩大调研范围,通过广泛的田野调查,搜集、系统整理少数民族历史、民俗(民间文学),以获取对少数民族“一向缺乏通俗系统和精确的资料”,加深对于“兄弟民族的了解”。⑤吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》“自序”,第6页。在调研的基础上了解中国社会的结构和发展趋势,并通过通俗读物、报刊或博物馆等渠道对其加以文字和形象宣传,从而实现民众对贵州少数民族的认知与了解。

为科学而全面了解贵州多民族的民俗,发挥民俗在政治生活中的职能,有效推动“移风易俗”工作的开展,社会研究部在贵州“荒山野寨之中,逢人便问,均一一随手笔录……足迹遍及全省”⑥陈国钧:《贵州苗夷族社会概况》,吴泽霖、陈国钧等著:《贵州苗夷社会研究》,第1页。,在今天的黔东南、黔西南、黔南、毕节、安顺等少数民族聚居地对其族源、服饰、生活、语言、神话传说、婚姻、饮食、岁时节令等各方面进行了近乎全景式调研。

进入贵州后,大夏大学的民俗调研组织机构,先后经历了社会学研究室、社会经济调查室、社会研究部等名称的更迭,一直到1946年大夏大学回迁至沪,虽频繁受到时局动荡、人员调动影响,其专业的学术团队、严谨的调研方法、强烈的社会关怀使得其研究工作取得较大成绩,开启了贵州民俗系统调研的先河。

现就已有资料进行总结,将社会研究部成立时期完整组织结构进行整理(见表1)。

表1 大夏大学社会研究部组织结构⑦ 表格内容参见《大夏周报》(贵阳)第十六卷第一期,1939年12月21日。

李振麟研究员陈国钧覃恩泽邝荣埙陈云卿研究员兼干事助理研究员助理研究员书记国立清华大学外国语文系毕业、曾于国立西南联合大学任教。现为大夏大学外国语文系兼任教授。大夏大学法学士、历任光夏中学教员、四海保险公司调查员、《华美晚报》记者、大夏大学大学文学院助教、财政部盐务缉私总队中校服务员。大夏大学文学士大夏大学文学院肄业江西省立第六师范学校肄业,曾任湖北省烟税局征确员、财务部税警队文书。

根据表1内容,不难看出“社会研究部”的组织结构较为完善。从学术力量上说,调查研究人员的配备在当时无论是开展教学还是调查研究均具一定实力;从学术背景上说,作为主要成员的吴泽霖和张少微均有过留美学习的经历,具有深厚的海外社会学知识背景,与此同时,成员中有关财政、税警等任职经历,在一定程度上形成了“大夏大学社会研究部”致力于贵州社会经济调查的优势。

1939年秋,社会研究部主任一职因吴泽霖离开大夏大学由谢六逸接任,至1943年,岑家梧受大夏大学历史社会系所聘,接任研究部主任一职,学校还聘请冯枬为社会研究部研究员,“并聘校外专家顾颉刚、孙本文、费文山、吴文藻、辂美焕、张廷休、吴泽霖、陈序经、胡证乾、徐益棠、黄文山先生等十九人为名誉指导”①《社会研究部近况》,《大夏周报》(贵阳)第十九卷第九期,1943年6月1日。。1944年冬,受日本侵华战争的影响,大夏大学校址北迁到赤水,岑家梧离开了大夏大学,社会研究部内一切事务交由苏希轼照顾,“由于经费枯竭与人员缺乏,工作几陷于停顿状态”②陈友伟:《文史社研究室报告》,《大夏周报》(二十四周年校庆特刊)(上海)第二十四卷第十四期,1948年7月。。抗日战争胜利大夏大学迁回上海,因出于对历史问题研究重要性的考虑,继续扩大研究范围,名称改为“历史社会部”,1947年与中国文学研究室合并为“文史社会研究室”③同上。。尽管迁回上海办学,大夏大学对贵州少数民族民俗调查并没有终止,而是延续民俗生活为中心的社会调查传统,不断扩大、深化,这在中国民俗学发展史上是不应该忽视的。

二、“施政”与“资政”:贵州多民族民俗功能的发现

大夏大学在贵州时期,正是我国处于时局动荡、社会变革的重要时期;也是国民政府通过各种方式稳定后方、团结抗战力量的关键时期。国民政府当局意识到通过民俗学的研究可以助力当局“摸清家底”,顺利推动“移风易俗”工作开展,便委托社会研究部深入贵州各地进行一系列的多民族民俗调查研究。大夏大学师生也意识到学术研究应“以适应时代需要为原则”④《今后之文法学院》,《大夏周报》(贵阳)第十四卷第七期,1938年6月1日。,他们不畏物资拮据、条件恶劣,奔走于“苗夷”居住地,努力开展田野调查工作,以强烈的现实关怀达到学以致用、发现民众生活、坚守文化传统,实现抗战救国的目的。

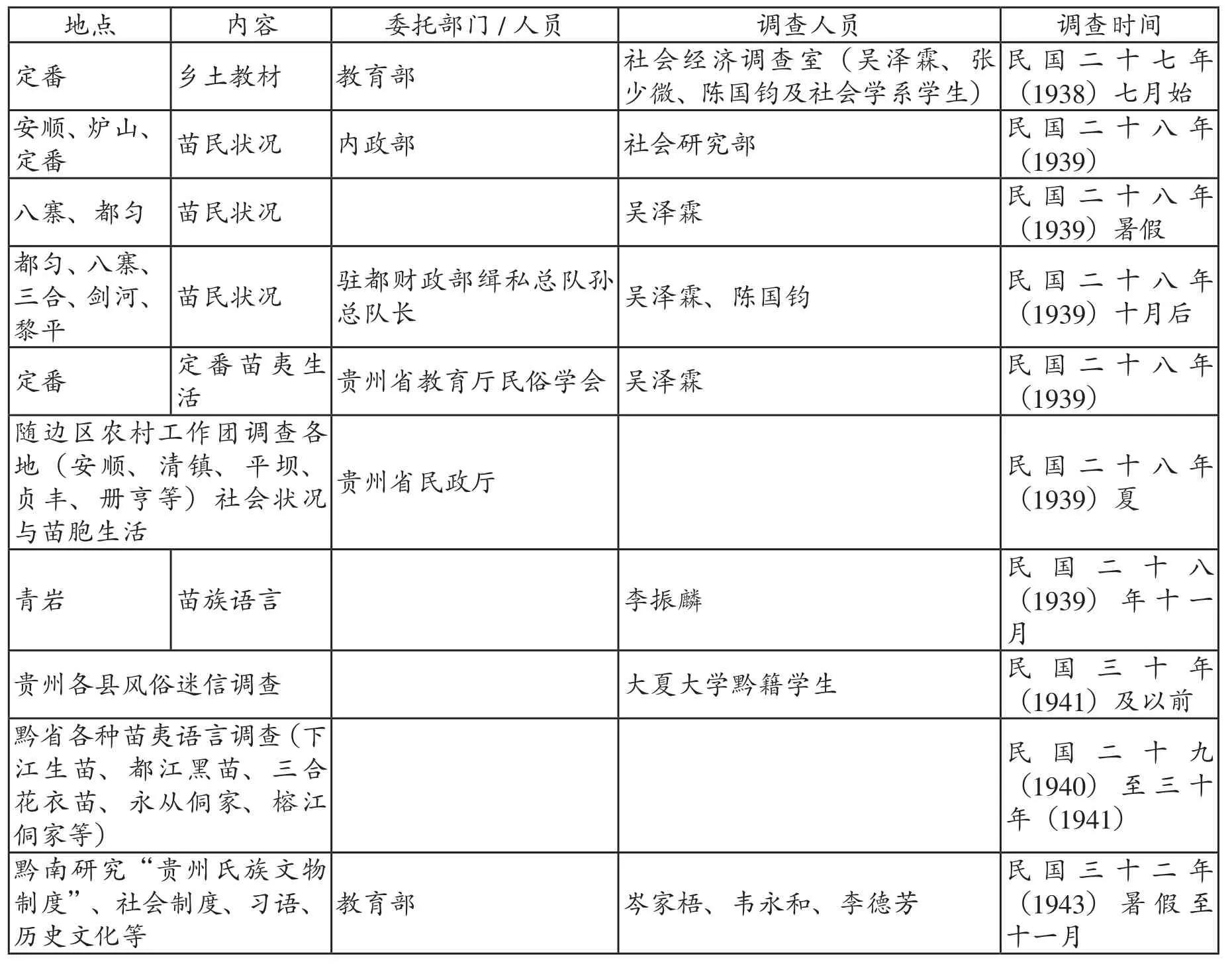

社会经济调查室一经建立,便受各级政府部门或机构委托进行社会调查,以协助“苗夷教育,苗夷生活,苗夷卫生,苗夷训练等能获进一步之改善”⑤王伯群:《贵州苗夷研究丛刊序》,吴泽霖、陈国钧等著:《贵州苗夷社会研究》,第2页。,“促成贵州社会建设之事业”⑥陈国钧:《大夏大学社会研究部工作述要》,吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第269页。。如1939年,对贵阳城区的劳工生活状况、贵阳劳动人口结构、“贵州戏剧业”①中国戏曲志编辑委员会、《中国戏曲志·贵州志》编辑委员会编:《中国戏曲志·贵州卷》,中国ISBN中心,1999年,第32页。等进行调查;在国民政府内政部、贵州省教育厅民俗研究会委托下,搜集贵州各县各民族民俗,“便利各种教育及文化之实施”②贵州省档案馆编:《贵州社会组织概览(1911—1949)》,贵阳:贵州人民出版社,1996年,第245页。;1940年在贵州省民政厅委托下,调研各县民族地区社会状况③参见《大夏大学社会研究部工作述要》,吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第271页。。此外,还协助机关团体进行指导、咨询、设计、介绍等工作,如协助中英庚款董事会,对贵州籍学者杨汉先、李植人的调研进行指导;将中央研究院的人类学学者吴定良、美籍学者Mickly、语言学学者李方桂等介绍至贵州各县进行苗夷体质、语言调研;协助贵州省教育厅组建边地教育委员会,代拟并推行贵州省苗夷教育方案;协助贵州省图书馆设计“苗夷文化之特藏部”计划,代征苗夷文物;协助贵州第五行政督察专员公署设计社会调查,开展政治宣导工作等。④参见《大夏大学社会研究部工作述要》,吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第274页。社会经济调查室(社会研究部)关于民俗调查情况列表如下:

表2 社会经济调查室(社会研究部)有记载之贵州民俗调查⑤ 表格内容源于笔者对吴泽霖、陈国钧等著《贵州苗夷社会研究》一书内容的整理。

从上表可看出,大夏大学社会经济调查室(社会研究部)及相关人员受各级政府部门所托,以调查各地少数民族民俗为主要内容,为当时政治决策提供咨询服务:

语言方面,1938年6月,为系统调查及研究贵州方言及民俗,拟定改良习俗及讲习方言的方案,达到“便利各种教育及文化之实施”①贵州省档案馆编:《贵州社会组织概览(1911—1949)》,第245页。的目的,贵州省教育厅设立了民俗研究会,聘请包括吴泽霖及史地学系王成组、郭一岑、梁园东等大夏大学15人在内的专家为民俗委员会委员,分别到体质、心理、语言、社会等组别,开展各项调查②同上。。时任贵州省主席吴鼎昌在其调查的基础上召开教育行政会议,指出要“使土著同胞有平等受教育之机会”,决定研究少数民族语言,发现和培养“苗夷教育师资”。1939年初,贵州省教育厅在青岩设立了“贵州省地方方言讲习所”,旨在“研究贵州民族语言,培养民族地区佐治人员或小学校长、教员,藉以推行政令,增强抗战力量”③贵州省档案馆编:《贵州省档案馆指南》,北京:中国档案出版社,1996年,第120页。,也就是说,通过师资培养,通晓语言,推行“政令”,“增强抗战力量”。“贵州省地方方言讲习所”所长由吴鼎昌兼任,聘请贵州籍苗族学者杨汉先任教,来自贵州四十余县的不同民族学员通过半年的学习,选拔至学校、各地政府机关、各县文化促进会工作,选拔10人参加“贵州边远农村工作团”宣传抗日工作④史继忠:《文化西迁到贵州——滚滚的文化潮》,贵阳:贵州人民出版社,2017年,第128—129页。。训练结束后,贵州省地方方言讲习所并入贵州省行政人员训练所,后转入贵州省地方干部训练团,1942年受贵州省教育厅委托,举办方言师资培训班,为地方干部培训以及边疆师资培训提供平台。

乡土教材的调查及编写在贵州也大力开展起来,1938年7月奉国民政府教育部令主持贵州乡土教材的调查,社会经济调查室完成了《惠水县(原定番县)乡土教材调查报告》提交至国民政府教育部;并指导黔籍学生完成对贵州各县迷信风俗调查,查计30县资料,编成调研卡片上千张。其中,《定番县乡土教材调查报告》共计13章,是一本以乡土教材命名,实质内容囊括了定番沿革、人口、民族分布、教育程度、物产、政治机构、卫生、宗教等各方面情况的地方志书,“对贵州教育界影响甚大”⑤王金星:《构建与生成:认同语境下的贵州乡土教材研究》,北京:民族出版社,2016年,第118页。。

1939年,社会研究部组织了“西南边区考察团”⑥王建民:《中国民族学史·上卷》,昆明:云南教育出版社,1997年,第431页。,调查了除黔东北、西北外的贵州大部分地区。1940年,在国民政府内政部礼俗司委托下,社会研究部组织调查人员到安顺、炉山、定番等地对当地苗夷的分布、民俗等诸多方面进行详细调查,按调查要点撰写了三地苗夷调查报告书,以“助当局施政之参考”⑦谢六逸、陈国钧:《社会研究部工作概况》,《大夏周报》(大夏立校十七周年纪念特刊)(贵阳)第十七卷第十期,1941年6月1日。。

在边民教育方面,1942年起,社会研究部研究中心工作转变为对“贵州氏族文物制度”⑧岑家梧:《社会研究部工作概况》,贵阳大夏大学大夏周报社编行:《大夏周报》第二十卷第十八期,1944年6月1日。的研究之上,集中力量对贵州各族文物制度之调查及边区问题、边区政策、边疆建设、边地教育方案之研究。大夏大学学者将起初对贵州少数民族的称呼“苗夷”改为“边胞”“边民”,源于“吴泽霖、陈国钧、梁瓯第等人致力于民族调查并提倡边疆教育”⑨史继忠:《文化西迁到贵州——滚滚的文化潮》,贵阳:贵州人民出版社,2017年,第120—121页。的推动,这一改动既考虑到避免民族隔阂的产生,又响应了国民政府在1940年成立“贵州省边民教育委员会”这一重视“边民教育”举措。在此影响和带动下,贵州省教育厅设立边疆教育股,并在1942年发布了《贵州省边地教育推行方案(草案)》,规定各县国民教育应有三分之一的学校举办“边民教育”。当时地处“边民”聚居地的大夏大学理应成为边民教育的重点机构,王伯群校长意识到“中央对边疆建设积极提倡,已定为国策”①汤涛主编:《王伯群与大夏大学》,上海:上海人民出版社,2015年,第325页。,特向教育部请示在文学院添设边疆教育系,设置边疆建设相关课程,开展相关边疆问题及贵州边民研究讲座多次,以调查研究与培养人才的方式协助贵州省教育厅推行边民教育。

1942年,通过调研北盘江流域的各民族民俗生活、社会发展情况,社会研究部完成了《北盘江流域各县苗夷社会调查报告》;1943年9月,岑家梧率领工作人员前往黔南对边民宗族文化进行调查,调查其“社会组织、风俗习惯及语言甚详”②岑家梧:《社会研究部工作概况》,《大夏周报》(贵阳)第二十卷第十八期,1944年6月1日。,撰写《黔南道场与经典》《仲家宗族法事研究》《西南宗族洪水说研究》《傜人工艺研究》《水家的婚姻制度》《仲家来源试探》等文章;此外还撰写边疆少数民族研究如《边疆宗教学》《边疆艺术学》《历代贵州苗族与中原之关系》《贵州土司从考》等文章发表于《边疆公报》之上;编辑《西南宗族工艺团资料集成》,汇集社会研究部历年来调查的水、苗傜等各少数民族刺绣、蜡染、编织等工艺图案,改良后报送西南实业协会贵州分会,为当时贵州省特殊手工艺术品改良、提倡大量生产提供参考。

发行刊物方面,借《贵阳晨报》副刊版面,发行《社会旬刊》至40期③参见岑家梧:《社会研究部工作概况》,《大夏周报》(贵阳)第二十卷第十八期,1944年6月1日。;先后又借《贵阳日报》《时事导报》版面发行《社会研究》;汇编师生调研论文形成《民族学论文集》(第一辑)与《贵州苗夷社会研究》出版,后者成为贵州民族研究中不可或缺的文献资料;此外,还出版《贵州苗夷歌谣》,以及社会研究部调研过程中拍摄贵州各民族照片数百张编汇的《贵州苗胞影荟》等④参见王建民等:《中国人类学民族学百年纪事》,北京:知识产权出版社,2009年,第185页。。

抗日战争时期,国家和民族处于危急存亡之际,尤其是亲身经历了国土沦陷,生活工作动荡不安的大夏大学学人体会得更为深刻。因此,他们在搬迁到贵州之后,抱着学术救国、文化醒民、共同抗战的决心信心,以“民俗”调查为主要内容的学术研究与时代需求相结合,提出“一切学科,自宜以适应时代需要为原则……培养目前社会需要之人才”⑤《今后之文法学院》,《大夏周报》(贵阳)第十四卷第七期,1938年6月1日。,以期将学术研究与人才培养服务于当时抗战救国的现实需求。他们呼吁“苗夷乃贵州主人翁”,应在本着团结各族的态度,通过调查研究了解各民族,达到“同谋苗夷一切利益,解除苗夷种种痛苦”⑥陈国钧:《贵州苗夷族社会概况》,吴泽霖,陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第13页。的宗旨。于是利用民俗调查所得,结合贵州各民族实际,发挥资政建言作用,如在面对民族地区私塾教育内容所提的“腐败陈旧,应即加以改良……以达到教育全民化,教育生活化之目的”⑦同上,第38、47页。;在《贵州短裙黑苗的概况》中对行政当局提出“提高教育程度”“设法消除汉苗间的隔膜”⑧吴泽霖:《贵州短裙黑苗概况》,吴泽霖,陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第26页。等等。还向行政当局提出诸如改进贵州落后的生活方式、培养良好的生活习惯、破除陈规陋习等建议,大力发现、利用贵州多民族民俗具有的“施政”“资政”的社会功能,这是值得倡导的,也是学术救国的重要体现。尽管当时大夏大学学人关于贵州多民族民俗的部分观点还有待商榷,但这种没有囿于学术研究,而是致力于学以致用,学术为现实服务,从理论到实践的研究意识理应成为今天民俗学研究的传统得到赓续。

三、多元与整体:大夏大学贵州民俗调查研究方法

大夏大学社会经济调查室(社会研究部)着力于对贵州多民族民俗的调查,了解和解释贵州地区社会发展问题,为当时国民政府因地制宜、系统地制定与实施政策提供了依据。

(一)多元化研究方法

从民国建立到抗日战争爆发以前,贵州的教育事业发展落后于全国平均水平①参见张羽琼、郭树高、安尊华:《贵州:教育发展的轨迹》,贵阳:贵州人民出版社,2009年,第266页。。随着大夏大学的内迁,许多深受西方思潮影响的教师群体深入贵州,他们将其接受过的西方学术基础引入教学,将其多元学科视角融入对贵州多民族的民俗事象的调查研究中,提出在当时看来较为先进、科学而具有针对性的方法。

吴泽霖留美学习时深受美国人类学家博厄斯等反对种族主义思潮的影响,将种族平等、民族尊严②参见吴泽霖、张雪慧:《简论博厄斯与美国历史学派》,中国民族学研究会编:《民族学研究》第1辑,北京:民族出版社,1981年,第329—331页。的观念融入教学、研究工作中,倡导深入细致的田野调查获得第一手资料的重要性,践行对少数民族学生及女性学生的培养③参见吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》,第29页。。贵州籍学者谢六逸在引介日本早稻田大学教授西村真次及高木敏雄相关学说基础上,参考《神话学入门》的体例和观点而写成《神话学ABC》一书,较早地意识到神话学学科的价值及意义,有学者还将其视为“中国学者中最早尝试按神话产生时代进行分类的人”④管新福:《谢六逸的神话研究及其学术史贡献》,《贵州文史丛刊》,2019年第1期。。岑家梧因在中山大学社会学系、在日本接受过体质人类学、史前学等学科的学习背景,将所学运用于大夏大学迁赤水后的多次少数民族地区社会历史、生活习俗考察中,搜集服饰、乐器等文物,撰写多篇与水家、仲家相关的文章⑤参见岑龙:《我的父亲岑家梧》,载李朱全:《海南文史·海南名人与故居》,海口:海南出版社,2007年,第255—262页。。尤其在对黔南荔波的调研考察中,“让世人知道了水族的存在”⑥王品魁、石国义:《水族社会历史资料稿(代序)》,潘一志:《水族社会历史资料稿》,内部资料,1982年,第1页。,他对水书的作用、结构,以及水族族源的分析,开启了水书研究的先河,其对水族资料系统搜集、整理,为后续研究水族与水族文字奠定了基础、提供了依据。陈国钧在社会研究部所开展的工作,体现了对吴泽霖等人学术思想的继承与发扬,如对贵州多民族民俗生活的系统调研,仅《贵州苗夷社会研究》撰文量达32篇,研究成果涉及少数民族教育、经济、边疆治理、歌谣搜集整理等多方面。《定番县乡土教材调查报告》中大规模运用社会学方法,采取普遍调查与抽样调查相结合的方式,既“保留了传统志书体例内容涵盖面极广的特点,又颇有现代社会学调查报告的典范”⑦王金星:《构建与生成:认同语境下的贵州乡土教材研究》,北京:民族出版社,2016年,第119—120页。。

通过民俗调查实践,这些教师群体还明确提出多元的采录和研究方法,如在资料搜集方法上,张少微提出了观察、访问、图书、人格分析、摄影、社会个案、征集、测验、度量、清丈法等资料搜集方法,统计、比较、地图、归纳法⑧参见张少微:《研究苗夷族之内容及方法刍议》,吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第305—308页。等资料整理方法,问取法、聆取法等歌谣搜集方法,历史法、地境法、对比法、分析法等歌谣研究方法⑨参见张少微:《歌谣之研究法》,贵阳市档案馆编:《黔境民风》,贵阳:贵州人民出版社,2009年,第298—300页。;李振麟在面对繁复的贵州苗夷语种时,借用语言学研究中记音、字汇、语法方法进行搜集和记录①参见李振麟:《论调查苗夷语的技术》,吴泽霖、陈国钧等:《贵州苗夷社会研究》,第31—34页。;陈国钧在下江一带调研时用国际音标记录苗族演唱的《人祖神话》。鉴于贵州少数民族大多没有文字,神话、传说、民歌是其口口相传的文化载体,谢六逸将歌谣视为“民间文化的储存所”②陈国钧编译:《贵州苗夷歌谣》“谢序”,贵阳:文通书局,1942年。,张少微将之视为研究无文字民族的工具,吴泽霖则是将搜集整理到的歌谣、传说运用到民族族源的分析研究之中。这些不同学科背景的学者将各自擅长的研究方法运用到贵州多民族民俗调查研究中,揭示了贵州多民族民俗生活的丰富多样性,建构了自抗战以来的贵州多民族民俗生活的谱系,为贵州民俗系统性研究提供了基础和可能。尤其是其以“流域”为单位开展调研的方式,为后来持续二十余年的贵州“六山六水”民族综合调查研究开启了话题。

(二)整体性研究视角

大夏大学学人的整体性研究视角体现在对贵州境内各民族开展了社会综合全景式调研。其初衷在于收集贵州境内多民族“通俗系统和精确的资料”③吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》“自序”,第6页。,将调查所得编入教科书,运用报刊、通俗读物及博物馆进行宣传,加深对兄弟民族的了解,消除民族间隔阂,加深民族相互之间的感情。同时,大夏大学的学者开展纵向的历史分析,注重“对其历史的追溯”,注意各民族间文化的相互影响,强调彻底了解其方方面面来“分析比较”④参见吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》,第29页。。大夏大学的学人还鼓励和指导贵州本土学生进行本民族调研,为整体性研究提供“自观”的研究视角——1942年大夏大学的237名毕业生中,有107名贵州籍学生;1945年大夏大学的666名在校生中,有105名贵州籍学生⑤中共贵阳市委党史研究室:《抗战大后方——贵阳》,北京:中共党史出版社,2015年,第39页。。通过系统学习及田野调查实践,一批民族学、民俗学、社会学学者得以成长,如贵州籍的苗族学者杨汉先,发表多篇与西南各民族历史、文化相关的论文,这些论文为后来的贵州民族识别工作提供了参考。影响较大的还有王建明的《西南苗民的社会形态》、王建光的《苗民的文字》、杨万选的《贵州苗族考》、梁聚五的《苗夷民族发展史》等。

大夏大学学人对于贵州各民族民俗调查实践的整体性还基于对“中华民族”整体性认识上的研究。贵州多民族因文字语言、风俗习惯等文化形态各异,历来统治者处理民族问题方式不平等,这在一定程度上使得各民族间矛盾重重。在开展全面综合的调查研究过程中,大夏大学师生以文化相对论的观点代替以往“异族文化”“另类文化”观念,努力摒弃当时流行的大汉族主义的思想,尽量避免文化中心主义的思想,秉承在文化领域的各个方面“本无所谓优劣之分”⑥吴泽霖:《吴泽霖民族研究文集》,第4—5页。的民族平等观念,认识到“民族间的互不信任……只有在加强互相尊重才能解决”⑦参见岑家梧:《关于民族社会历史调查研究的一些问题》,《岑家梧民族研究文集》,北京:民族出版社,1992年,第297页。。对于平等、团结等观念的提倡,虽然在研究中并未完全、系统地得到呈现,但在当时来说已经非常难能可贵了。岑家梧认为苗、汉文化,“均由同一母体而来”⑧岑家梧:《贵州边族研究之回顾与前瞻》,《大夏周报》(贵阳)第十九卷第六期,1943年3月1日。,各民族文化在各美其美的基础上,相互交流,形成了一些大体稳定的共享文化特征,因此,在当时的“苗、仲”文化中,“往往保留古代中原文化之特征”⑨岑家梧:《贵州民族研究述略》,《岑家梧民族研究文集》,第133页。。这些研究虽仍沿用“苗夷”的说法,但与以往“苗夷”带有明显歧视的意味不同,他们尝试将“苗”“夷”分为两大族类,这些观点意涵了对于民族的礼敬和平等的意识。此类论述,带有强烈的民族认同、国家建构的学术诉求,也是研究西南边疆民俗学者应有的立场和观点,这些民俗学者在大量的调查和研究基础上,强调应站在各民族民众的立场,秉承科学、平等的态度及真挚的情感去观察、思考,充分体现基于以人为中心的民族关怀,对于当时贵州地区多民族抗日统一战线的建立,民族教育的发展、民族团结建设有着积极影响。

大夏大学学人所开展的贵州民俗调查强调整体性,系统性研究视角,广泛吸收和运用了各学科新成果和研究方法。大夏大学以贵州各民族民俗为对象的系列社会调查,有助于从民俗生活的角度认识贵州各民族生存现状,也极大地丰富了20世纪40年代我国民俗学研究内容,为民俗学作为“咨政参考”提供了借鉴,不仅满足了抗日战争时期国民政府对于社会建设的需求,也体现了中国学人为救国图存的学术努力。对于增进各民族间的相互了解,促进贵州文化建设,团结抗日力量做出了贡献。

结 论

大夏大学从事贵州民俗调查的师生团体以多民族的民俗生活为对象,延续中国社会“观风知俗”“观风俗,知得失”的传统,通过师生以及各路社会人士对于贵州多民族民俗调查,建构了自抗战以来的贵州多民族民俗生活的谱系,为贵州民俗系统性、整体性研究提供了基础和可能,为当时的贵州社会建设、社会治理提供“施政参考”。尽管这个目标没有完全实现,但是却极大地推动了“抗日战争”时期贵州的社会进步和文化保存。

以吴泽霖、谢六逸、岑家梧、陈国钧等人为核心的学术团体将西方人类学、社会学、宗教学等学术理论与五四时期以来倡导的“到民间去”的学术传统紧密结合,对多元方法论结合开展系统、全面性调研的坚持,对“中华民族”整体性的认同,对人文关怀、民族平等立场的提倡,在今天看来仍具借鉴意义。这些学术传统不仅在这些学者后期学术研究中不断得以践行,在其培养的学生群体,尤其是少数民族学者、女性学者的身上仍能见到这些学术传统的延续。其调查所得材料为世人提供了解贵州多民族生活的窗口,也为相关学科提供了尤其可贵的文献资料,为后人开展民俗调查及学术研究提供了依据。

“国家兴亡,匹夫有责”的使命感贯穿大夏大学民俗调查研究的始终,体现了“学以致用”的学术担当与自觉。针对抗战时期贵州社会生活的实际状况,以及抗日救国的时代要求,大夏大学的学人追求学术救国的目标,倡导并践行“施政参考”的民俗学建设。处于国家、民族危急存亡时刻的大夏大学系列民俗调查研究以有利国家为基础和前提对多民族民俗的关注,既注重了中华民族共同性的内在机理,又在一体性基础上去理解多样化的文化表现形式;既自觉服务于当时社会背景的政治活动,又出于多民族国家整体性发展的学术需要,体现了当时知识分子群体对“中华民族”一体性、整体性的体识,也为当下“多民族的一国民俗学”的理论建设提供了借鉴和启发。