基于数据挖掘的《临证指南医案》饮病用药规律研究

徐 权 范发才

“饮”最早见于《黄帝内经》[1],由此饮病学术开始萌芽,但《黄帝内经》[1]之述饮病尚无专论,其文散见于各篇。直至东汉末年,仲景《伤寒杂病论》中以专篇论饮病,且系统地建立饮病的辨证论治体系,其“病痰饮者,当以温药和之”的治疗思想对后世医家治疗饮病起到深远影响。清代叶天士在《临证指南医案》[2]中对痰饮的形成有着独到见解,其言:“阳盛阴虚,则水气凝而为痰。阴盛阳虚,则水气溢而为饮”。并且《临证指南医案·痰饮》中记载了诸多方药用于饮病的治疗,因此本文借助中医传承辅助平台[3]系统分析叶氏在痰饮篇中的用药经验,挖掘继承古代中医学术思想,并在此基础上创新发展中医药,为临床治疗饮病提供参考。

1 资料与方法

1.1 处方来源《临证指南医案·痰饮》中治疗饮病的方剂。

1.2 处方筛选筛选《临证指南医案·痰饮》医案中治疗饮病的方剂,包括初诊方及复诊方,并剔除其中组成成分相同的方剂,共收集方剂81首。

1.3 分析软件中医传承辅助平台(V 2.5)软件,由中国中医科学院中药研究所提供。

1.4 处方数据录入与核对将上述所筛选出的处方录入中医传承辅助平台,为确保录入数据的准确性,待录入完成后,再由双人负责审核,从而减少录入过程中可能产生的人为失误,使数据挖掘所得结果真实可靠。

1.5 数据的规范处理因古籍医案多出现中药别名,故根据《中华人民共和国药典·一部》[4]对药物名称进行规范,防止出现同药异称,如“广皮”“橘皮”规范为陈皮收录,“粗桂枝”“桂枝木”“川桂枝”规范为桂枝收录,“花粉”规范为天花粉收录,“生於术”规范为白术收录等。对于医案中仅出现方剂名称的,参考《方剂学》[5]补充完整方剂。

1.6 数据分析在中医传承辅助平台统计报表模块中采用方剂分析,在中医疾病项中输入“饮病”提取出所有治疗饮病的方剂,然后对此数据分别进行“四气统计”“五味统计”“归经统计”分析;再从中医传承辅助平台数据分析模块中采用方剂分析,同样方法提取出所有录入方剂分别进行频次统计组方规律(核心算法包括改进的互信息法、复杂系统熵聚类)、新方分析(核心算法为无监督的熵层次聚类)等分析。

2 结果

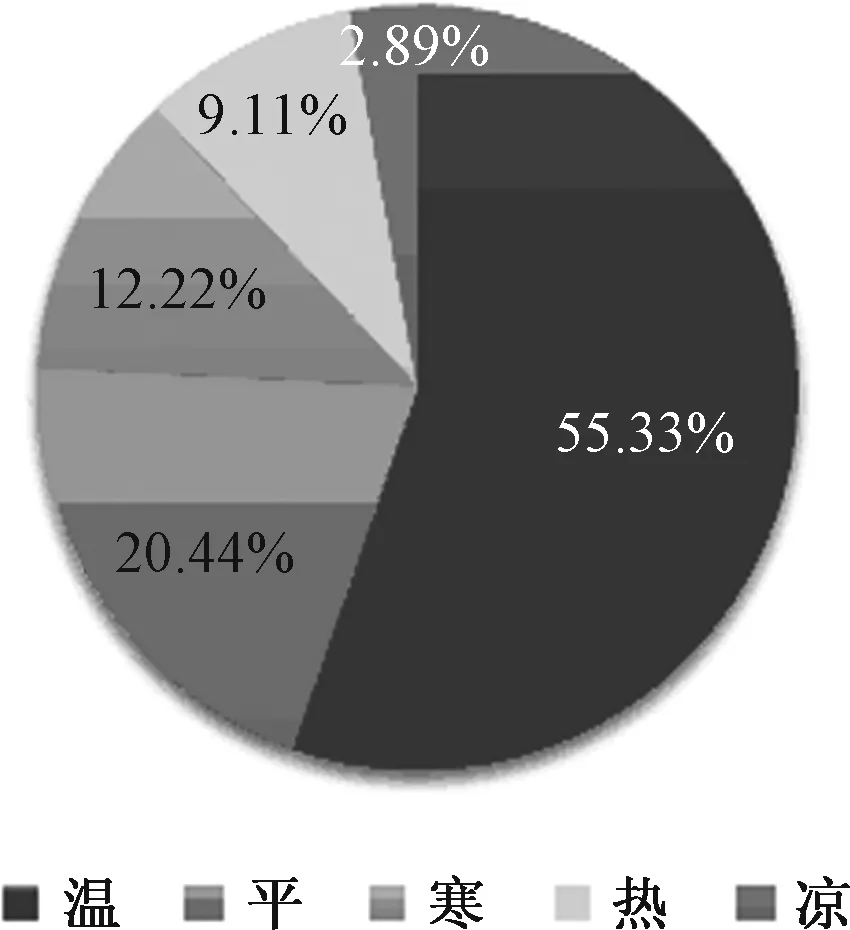

2.1 四气统计温性药物出现频次为249,占比50.33%;平性药物出现频次为92,占比20.44%;寒性药物出现频次为55,占比12.22%;热性药物出现频次为41,占比9.11%;凉性药物出现频次为13,占比2.89%。见图1。

图1 四气统计

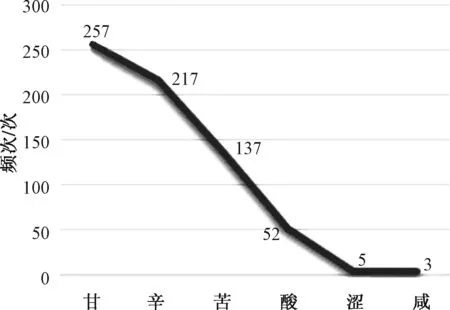

2.2 五味统计甘味药物出现频次为257,占比38.30%;辛味药物出现频次为217,占比32.34%;苦味药物出现频次为137,占比20.42%;酸味药物出现频次为52,占比7.75%;涩味药物出现频次为5,占比0.75%;咸味药物出现频次为3,占比0.45%。见图2。

图2 五味统计

2.3 归经统计脾经药物出现频次为306,占比23.76%;肺经药物出现频次为257,占比20.00%;心经药物出现频次为221,占比17.16%;肾经药物出现频次为170,占比13.20%;胃经药物出现频次为167,占比12.97%;肝经药物出现频次为57,占比4.43%;膀胱经药物出现频次为56,占比4.35%;大肠、胆、三焦、小肠、心包5经药物总共出现频次为54,占比4.19%。见图3。

图3 归经统计

2.4 用药频次《临证指南医案·痰饮》中治疗饮病的81张处方共包含80味中药,其中使用频次≥6次的中药有21味,使用频次最高的中药为茯苓,高达67次,其次桂枝、半夏、生姜、人参等中药使用频次也较高。见表1。

表1 使用频次≥6的药物

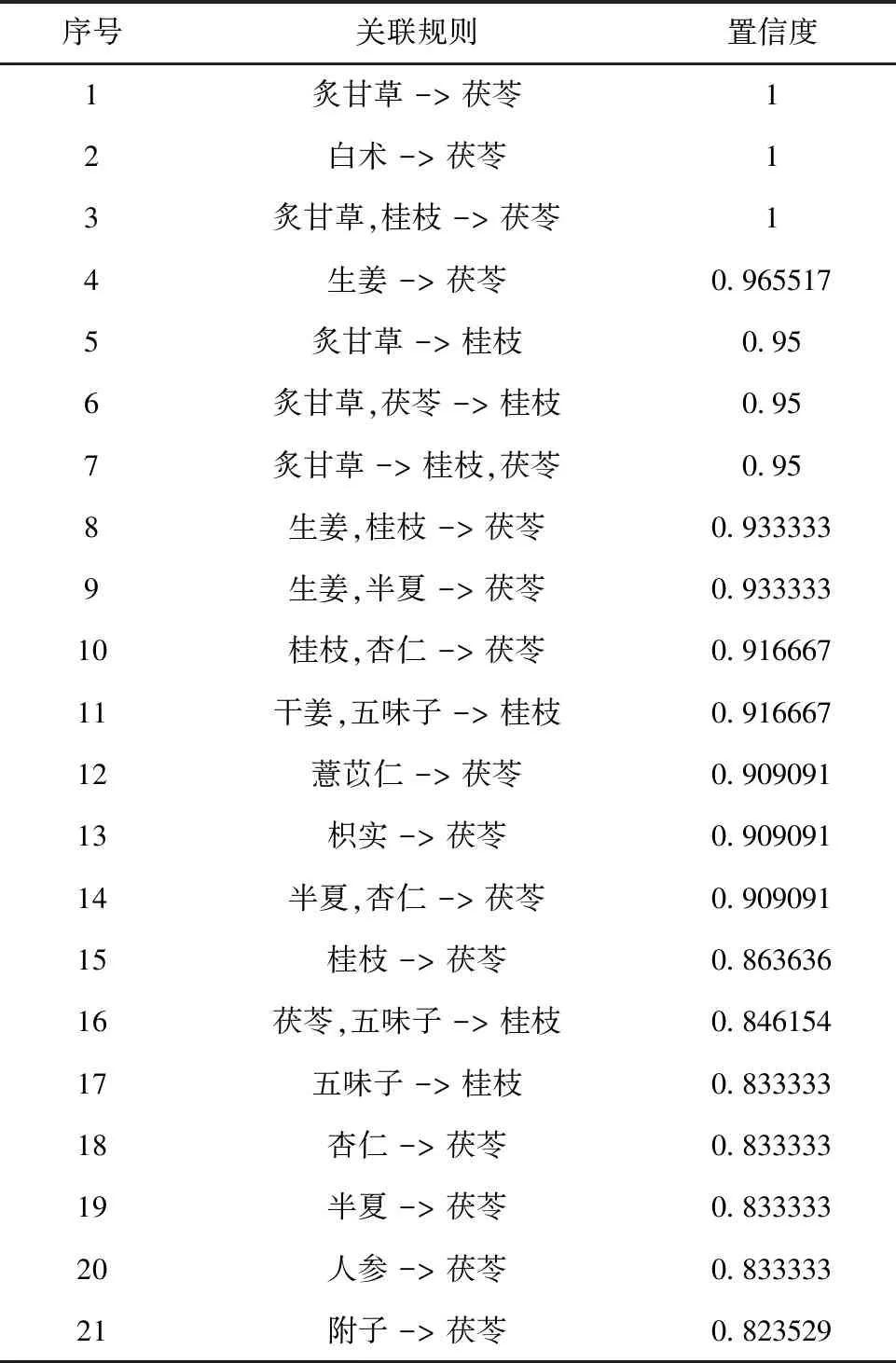

2.5 基于关联规则的处方用药规律分析在运用软件分析组方规律时,将支持度个数(表示在所有药物中同时出现的次数)设为11,筛选出频次≥11的药物组合28对,由高到低进行排序,前3位分别是“桂枝,茯苓”“半夏,茯苓”“生姜,茯苓”。见表2。此外,在分析药物关联规则时,将置信度(表示在“->”左边药物出现时,右边药物出现的概率)设为0.8,以此得出药物间的规则分析有21组。见表3。

表2 处方中支持度个数≥11条件下药物组合频次

表3 处方中药物组合的关联规则(置信度≥0.8)

2.6 基于改进的互信息法的药物间关联度分析根据处方数量,结合经验判断和不同参数提取数据的预读,在新方分析中将相关度设为8,惩罚度设为2,进行聚类分析,将两两中药间关联系数在0.02以上的23个药对进行列表。见表4。

表4 基于改进的互信息法的药物间关联度分析

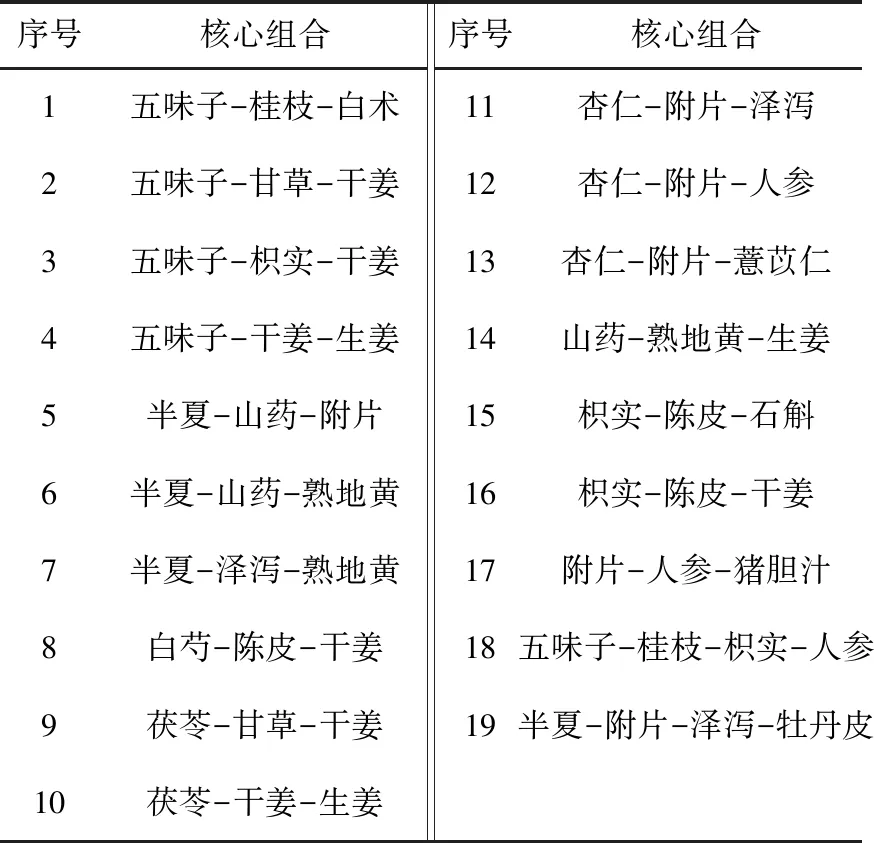

2.7 基于复杂系统熵聚类的核心组合分析在改进的互信息法分析所得药物关联度的基础上,依照相同的相关度、惩罚度,进行基于复杂系统熵聚类,演化出3~4味药的核心组合19组。见表5。

表5 基于复杂系统熵聚类的核心组合

2.8 基于无监督的熵层次聚类新处方分析在核心组合提取基础上,运用无监督的熵层次聚类算法分析,得到核心组合12个。见表6。在此核心组合的基础上进一步聚类分析,得到治疗饮病的新处方6个。见表7。

表6 新方聚类的核心组合

表7 基于熵层次聚类的治疗饮病新处方

3 讨论

本文通过分析四气五味、归经得出,叶氏治疗饮病处方用药以温性药居多,药味以甘、辛、苦为主,主归脾、肺、心、肾经。通过用药频次分析,可见叶氏治疗饮病常用药物有茯苓、桂枝、半夏、生姜、人参、炙甘草、干姜、五味子、杏仁、白芍等,常用药对有桂枝-茯苓、半夏-茯苓、生姜-茯苓、半夏-桂枝、炙甘草-茯苓、人参-茯苓等。茯苓性平,味甘、淡,具有利水渗湿、健脾宁心之效。现代药理学也表明茯苓具有较强的利尿作用[6,7]。

综合以上处方用药规律,可见叶氏在治疗饮病时注重健运中阳、摄肾纳气、调补阴阳、通阳逐饮,常用方药多由小半夏加茯苓汤、茯苓甘草汤、苓桂术甘汤、《外台秘要》茯苓饮、肾气丸、真武汤等化裁而来。在历代医家的深入探究下,饮病学术不断发展,而叶天士对于饮病的治疗分为内饮、外饮,其强调外饮治脾,内饮治肾,并随证遣药,如脾肾阳虚,膀胱气化不通者,以通阳固肾、转旋运脾为主;如外饮潜伏于经络者,加以川乌等温经通络;如悬饮流入胃中者,以川椒、附片通阳驱饮,等等。

本文通过基于无监督的熵层次聚类数据挖掘方法,分析演化出治疗饮病的新处方6个。处方1:五味子、桂枝、白术、枳实、人参,可用于中阳虚衰、水饮上逆所致喘咳。方中人参、白术健脾气以制水饮;桂枝温阳化气行水以利里饮;五味子敛肺止咳;枳实除痰逐水。处方2:五味子、甘草、干姜、生姜,可用于表寒引动内饮所致咳嗽。方中干姜、生姜温肺散寒,化饮止咳;五味子敛肺止咳;甘草祛痰止咳,调和诸药。处方3:半夏、山药、熟地黄、生姜,可用于肾虚,饮逆心下之证。方中熟地黄滋阴补肾,填精益髓;山药补益脾阴以制饮;半夏辛温,燥湿化痰涤饮,又可降逆和中止呕;生姜辛温,为呕家之圣药,降逆止呕,又温胃散饮,且制半夏之毒;半夏、生姜配伍可见小半夏汤之影,然本方滋养脾肾之阴仅有熟地黄、山药,恐其效不足,临床运用中应随症加减。处方4:茯苓、甘草、干姜、生姜,可用于痰饮内停所致呕吐。方中茯苓益脾逐水,干姜燥湿温中,行郁降浊,下冲逆;生姜温中降逆止呕;甘草补脾益气,调和诸药。处方5:杏仁、附片、泽泻、薏苡仁,可用于脾肾虚衰所致水肿喘急。方中附片温肾助阳,化气行水,兼以暖脾,温化水湿;泽泻利水渗湿消肿;薏苡仁健脾渗湿;杏仁下气平喘。处方6:枳实、陈皮、石斛、干姜,可用于嗜酒少谷所致中虚湿热之证。方中陈皮理气健脾,燥湿化痰;枳实苦寒,去胃中湿热,兼以化痰;石斛生津益胃,兼以清热;干姜燥湿消痰,并制约枳实之苦寒,以免苦寒太过伤及脾胃。以上所有新方根据叶氏用药经验重组而得,是对其用药经验的一种创新,但同时也存在一定的随机性及局限性,因此演化得出的新方疗效需在进一步临床实践中得以验证、评判。

中医药事业的发展是建立在传承的基础之上,而中医传承辅助平台作为一种数据挖掘辅助工具,本研究借助中医传承辅助平台挖掘叶氏治疗饮病的隐性信息,为中医治疗饮病提供了新思路。

- 光明中医的其它文章

- 保元汤治疗气虚血瘀型慢性心力衰竭临床观察*