福建省南部近海夏季大型底栖动物群落特征

黄 昆,傅婷婷,黄智伟,陈 凯

(1.福建海洋研究所,福建 厦门 361013;2.福建省海陆界面生态环境重点实验室, 福建 厦门 361013)

大型底栖动物是指生活在海洋沉积物底内、底表以及以水中生物和非生物体为依托并能被0.5 mm孔径网筛所截留的底栖生态类群[1],是海洋生态系统重要的组成部分,通常运动能力不强,被广泛地用于指示其栖居环境质量状况[2-6]。研究了解大型底栖动物的群落结构特征、多样性指数等,对于保护海洋环境和生物多样性资源有着重要的意义和价值[7-11]。福建省位于台湾海峡西侧,海岸线曲折复杂,长度居全国第二,大型底栖动物种类复杂、多样性高。关于福建近海大型底栖动物的研究多集中于各大港湾和河口重点区域[12-15],樊立静等[16]和程宏等[17]分别报道了关于福建北部近海大型底栖动物的研究。本文以福建南部近岸海域为研究区域,于2018年夏季在该海域进行采样调查,分析福建南部近岸海域大型底栖动物的种类组成、密度、生物量、生物多样性和群落结构,及其与环境理化因子的相关关系,为福建省近岸海域大型底栖动物的研究提供参考资料。

1 材料与方法

1.1 调查海域

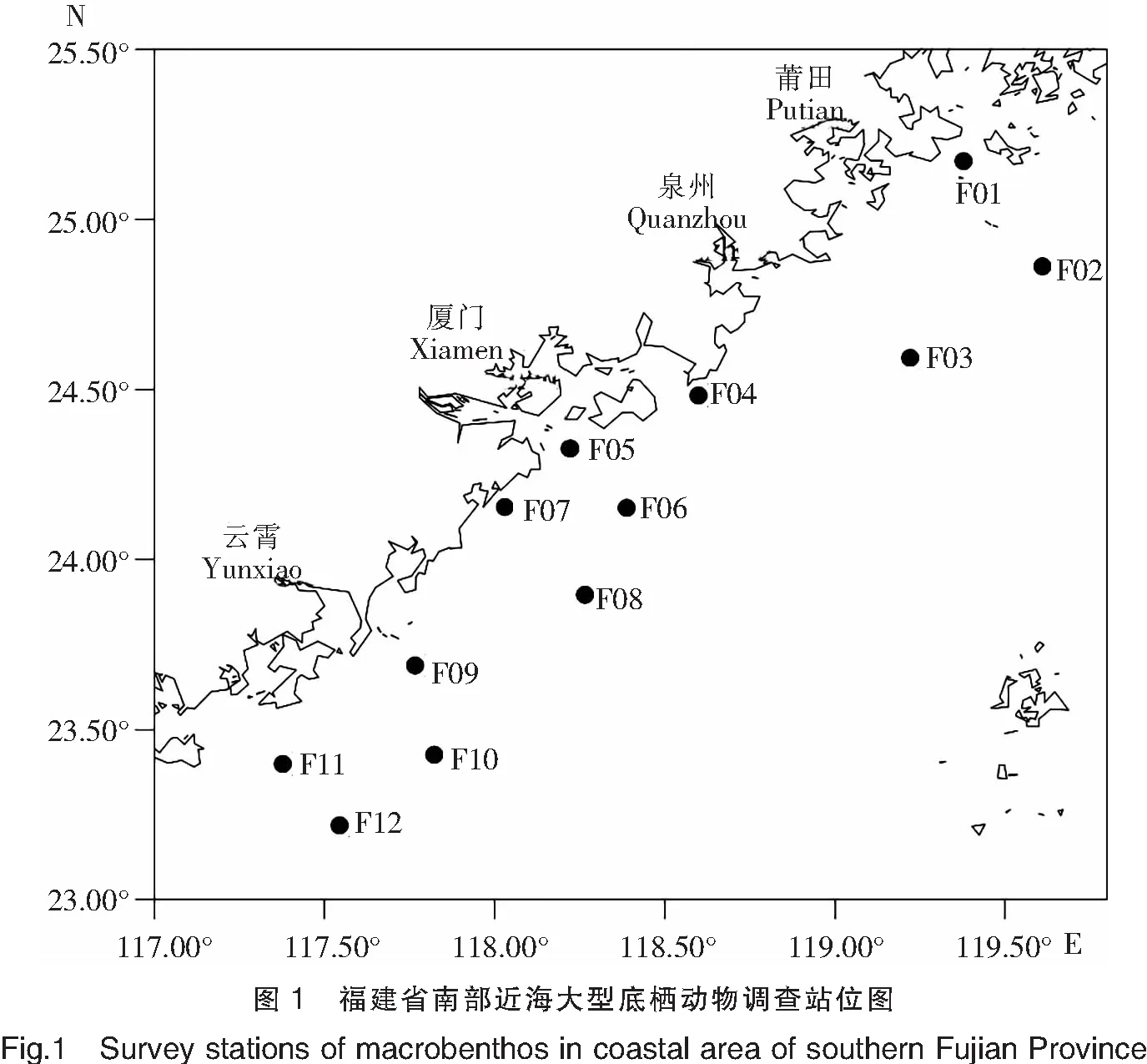

本次调查于2018年8月在福建南部近岸海域布设12个潮下带大型底栖动物取样站,位于23.22°~ 25.17°N、117.38°~119.61°E,调查范围北至南日岛外部海域,南至南澳岛外部海域,站位分布见图1。调查站位自北向南以F01~F12编号。

1.2 采样方法

潮下带大型底栖动物采用面积为0.20 m×0.25 m(0.05 m2)的蚌式采泥器取样,每站连续采集沉积物4斗。沉积物样经淘洗后,用网目为0.5 mm的筛网分选,分离出大型底栖动物标本。各个样站的4个平行样装入1瓶,用5%福尔马林固定,并带回实验室进行大型底栖动物计数、称重和数据处理。底栖动物样品、水质和沉积物的采集、运输处理、分析和保存依据《海洋调查规范》和《海洋监测规范》执行[18-22]。水质盐度、pH、溶解氧数据采用多功能水质监测仪YSI6600现场测量,总磷、总氮采用流动分析法测定,叶绿素a采用分光光度法测定,生物量采用样品的湿重表示。

1.3 数据分析与处理

采用下列指数计算分析大型底栖动物群落的优势物种与多样性[18]。

优势度:

Y=(ni/N)×fi(Y>0.02,即认为该种是调查海域的优势种)

(1)

Margalef物种丰富度指数:

d=(S-1)/log2N

(2)

Shannon-Wiener指数:

(3)

Pielou均匀度指数:

J=H′/log2S

(4)

式中:S为采集到的种类总数(种);ni为第i种的个体数(种) ;N为所有种类的个体总数(种);fi为该种的出现频率;Pi为样品中第i种的个体数占该样品总个体数之比。

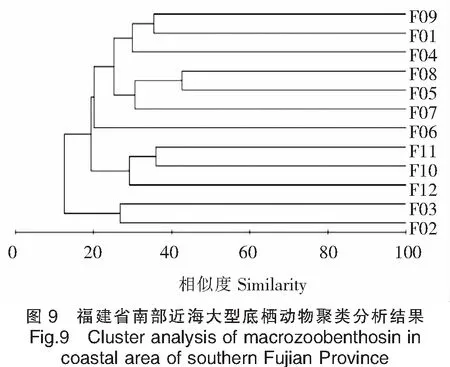

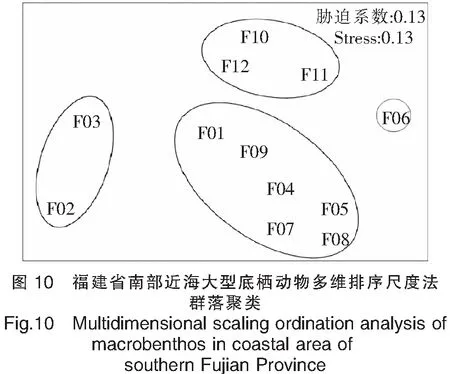

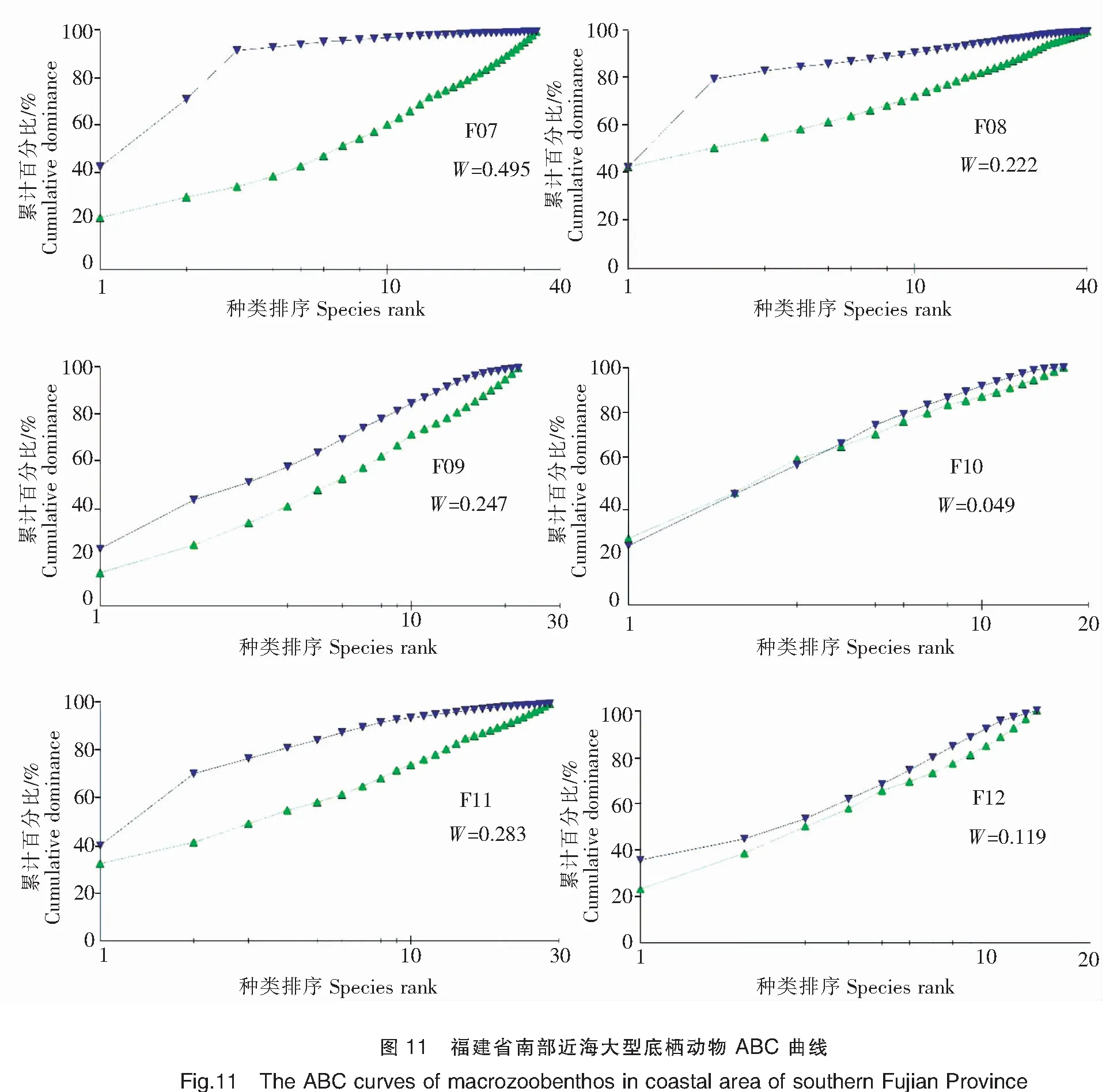

密度数据经四次方根转化并标准化后,采用英国普利茅斯海洋研究所开发的Primer 5.0软件,以Bray-Curtis相似性测量为基础,使用等级聚类法(Cluster) 来分析群落结构的聚合性,多维排序尺度方法(Multidimensional scaling ordination analysis,MDS) 对群落结构进行相似性分析。采用丰度/生物量比较曲线(ABC)来分析群落的受干扰情况,丰度/生物量比较曲线(ABC)由Primer 5.0计算绘制。用W统计量作为 ABC 曲线法的一个统计量[2],其公式为:

(5)

式中:Bi和Ai分别为 ABC 曲线中种类序号对应的生物量和数量的累计百分比;S为出现的种类数。W的取值范围在-1~+1之间,当W数值为+1时预示着物种的丰度值均匀但生物量是单一生物占优势;当W数值为-1时则相反。对于未受扰动的群落,生物量曲线始终位于丰度曲线之上;当群落受到中等程度的污染扰动时,丰度和生物量曲线接近重合,或出现部分交叉;当环境被严重污染时,丰度曲线位于生物量曲线之上。

利用SPSS软件的Pearson相关性分析计算各指数与各环境因子间的相关关系。本文图片由Surfer软件绘制。

2 结果

2.1 种类组成及优势种类

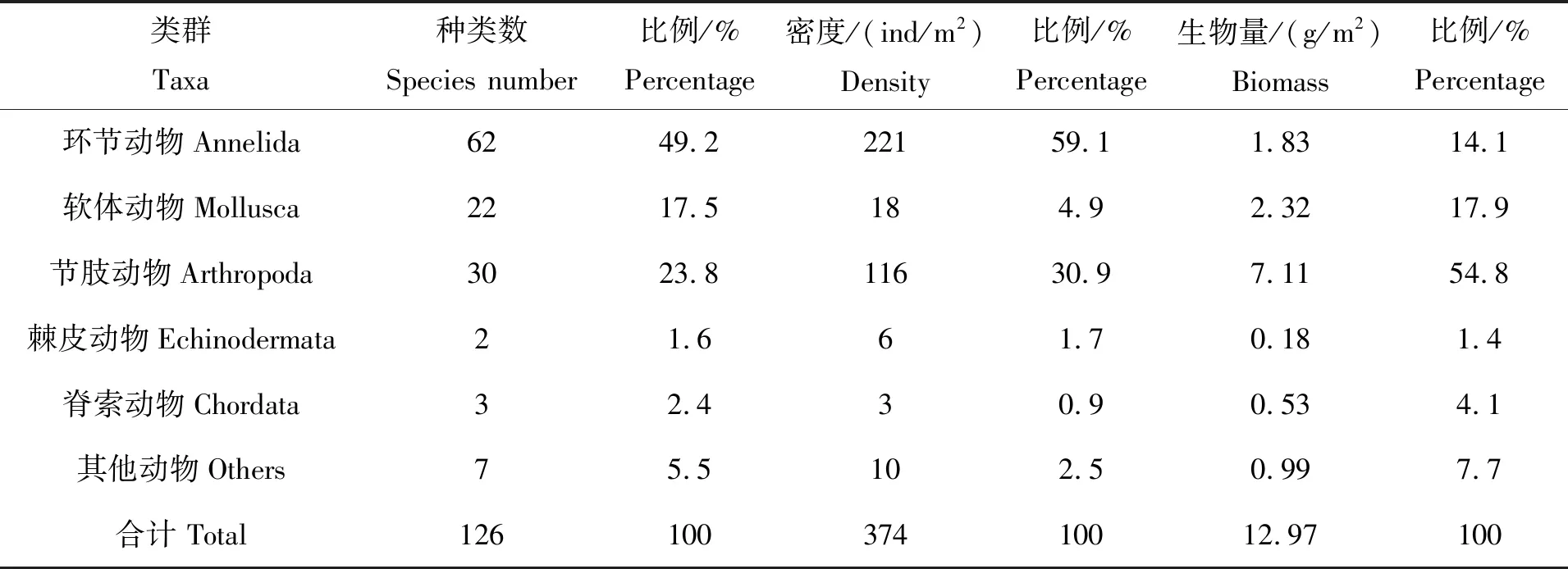

2018年夏季调查海域共采集到大型底栖动物126种,分属于刺胞动物门、扁形动物门、纽形动物门、环节动物门、星虫动物门、螠虫动物门、软体动物门、节肢动物门、帚虫动物门、棘皮动物门以及脊索动物门11门。其中环节动物多毛类的种类最多,有62种,占总种类数的49.2%;节肢动物甲壳类居第二,有30种,占总种数的23.8%;软体动物22种,占总种数的17.5%;其他类有12种,占总种数的9.5%(表1)。

表1 福建省南部近海大型底栖动物种类、密度和生物量组成

调查海域大型底栖动物优势种为丝鳃稚齿虫(Prionospiomalmgreni)、梯额虫(Scalibregmainflatum)和双鳃内卷齿蚕(Aglaophamusdibranchis),优势度分别为0.06、0.05和0.05,优势种均为个体“小型化”的多毛类。

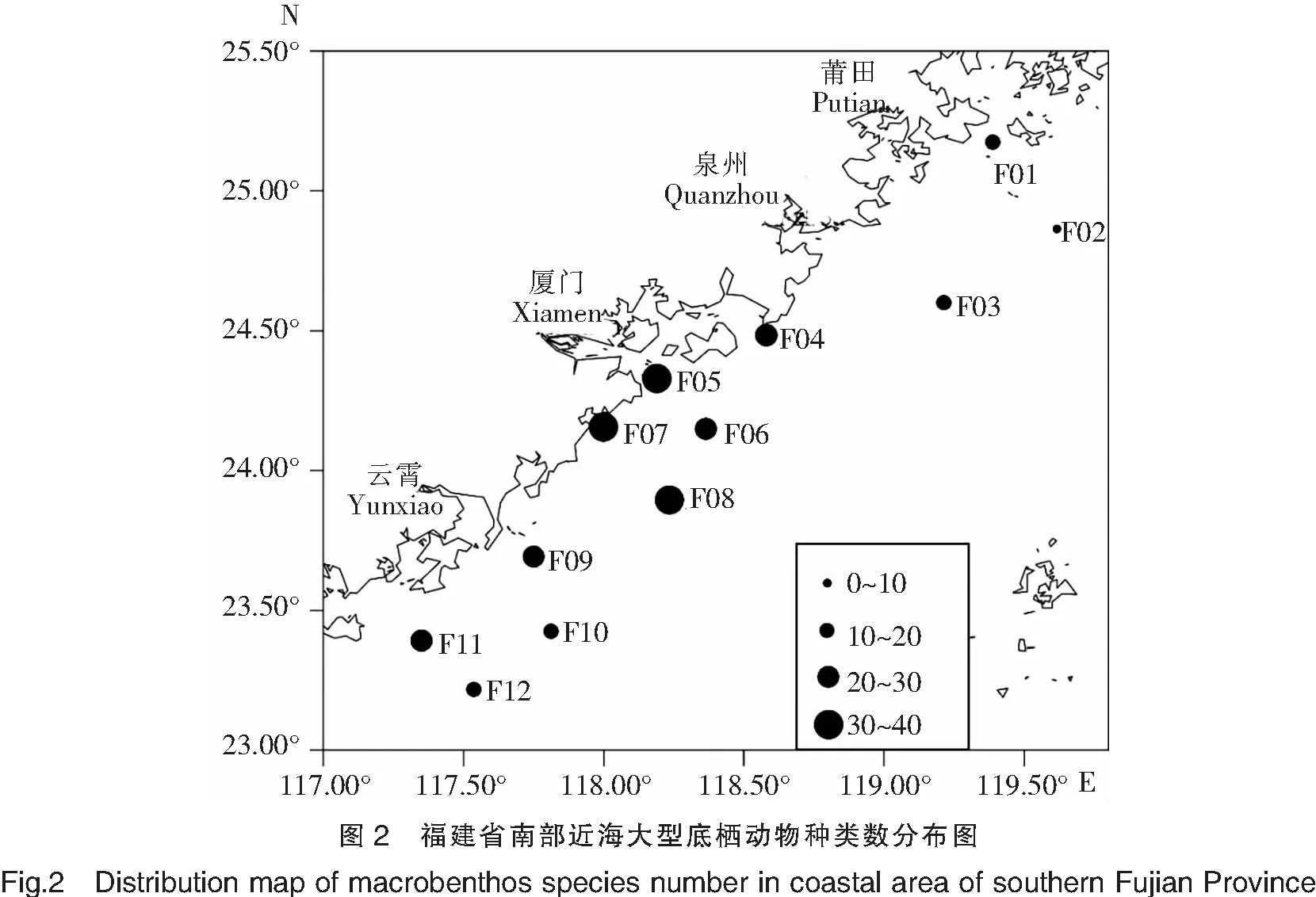

调查海域各站位大型底栖动物种类数在8~40种之间,平均为24种/站。其中F05和F08站种类最多,均采集到40种;F02站种类最少,只有8种(图2)。F12号站位采集到国家二级保护动物厦门文昌鱼(Branchiostomabelcheri)。从种类数分布图可看出,调查海域大型底栖动物种类数有近岸多、远岸少,湾口海域较多、远海较少的趋势。

2.2 密度和生物量的空间分布

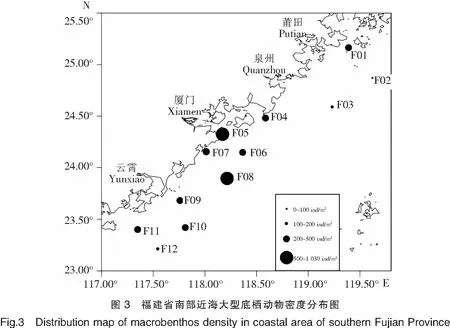

各站位的密度范围在70~1 030 ind/m2之间,平均值为(374±322) ind/m2,各站位之间的密度分布很不均匀,其中F05号取样站的密度最高,为1 030 ind/m2;F02号取样站密度最低,为70 ind/m2(图3)。各类群密度组成以环节动物占比最多,为59.1%;其次是节肢动物,占30.9%;软体动物居第三,占4.9%(表1)。

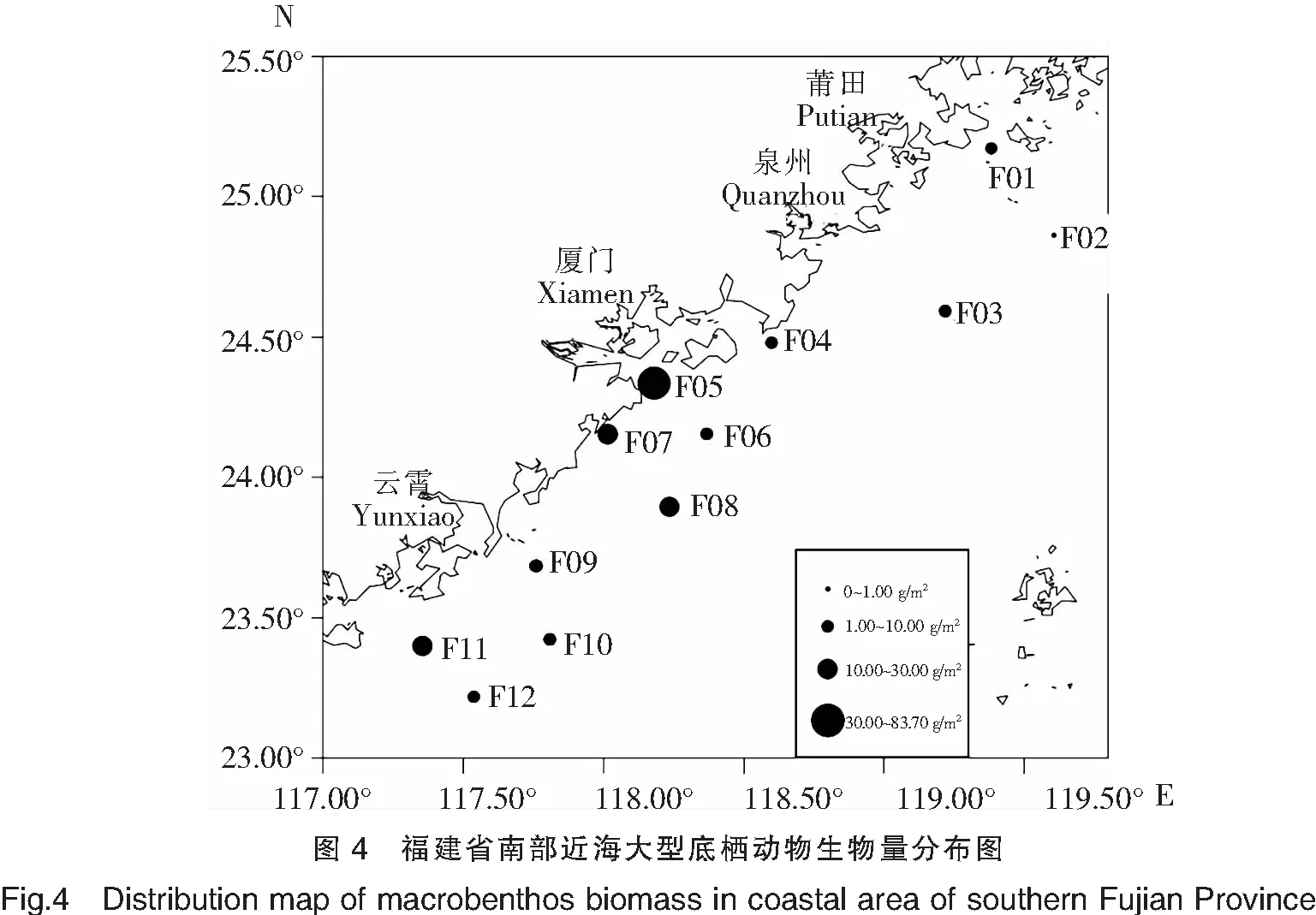

各站位的生物量范围在0.62~83.07 g/m2之间,平均值为(12.97±23.16) g/m2,各站位之间的生物量分布很不均匀(图4)。其中F05号取样站生物量最高,为83.07 g/m2;F02号取样站最低,为0.62 g/m2(图4)。各类群生物量组成以节肢动物占比最多,为54.8%;其次是软体动物,占17.9%;环节动物居第三,占14.1%(表1)。

2.3 多样性空间分布

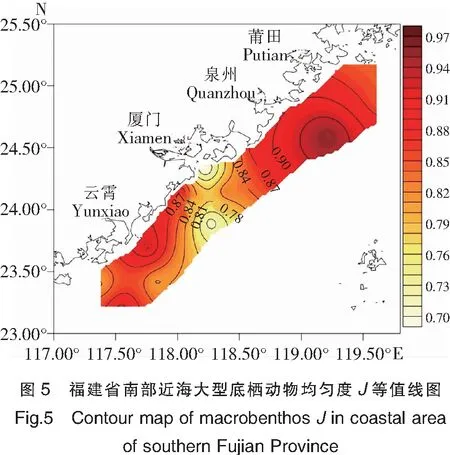

各站位大型底栖动物Pielou 均匀度指数J平均值为0.842,属于较高水平,大多数站位均匀度在 0.8 以上。均匀度最高值位于F03站,为0.965;F05和F08站位的均匀度相对较低,分别为0.684和0.704。F05站采集到数量较多的丝鳃稚齿虫,F08站采集到数量较多的梯额虫,造成这两个站位均匀度相对较低(图5)。

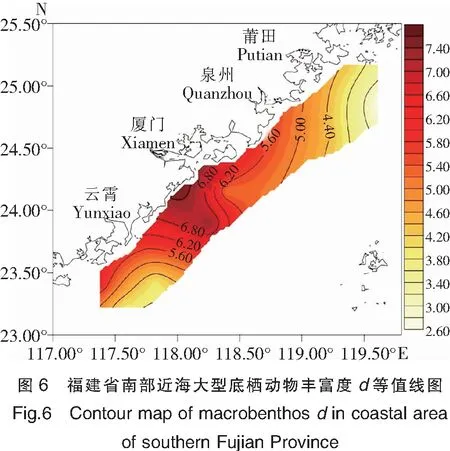

各站位大型底栖动物Margalef 物种丰富度指数d平均值为5.358,除了F02站位外,其余站位d值均在 3 以上;F02站丰富度最低,为2.652;最高值位于F07站,为7.558。从分布图可以看出,大型底栖动物丰富度呈现近岸高、远岸低的趋势,接近厦门湾的海区,大型底栖动物丰富度较高(图6)。

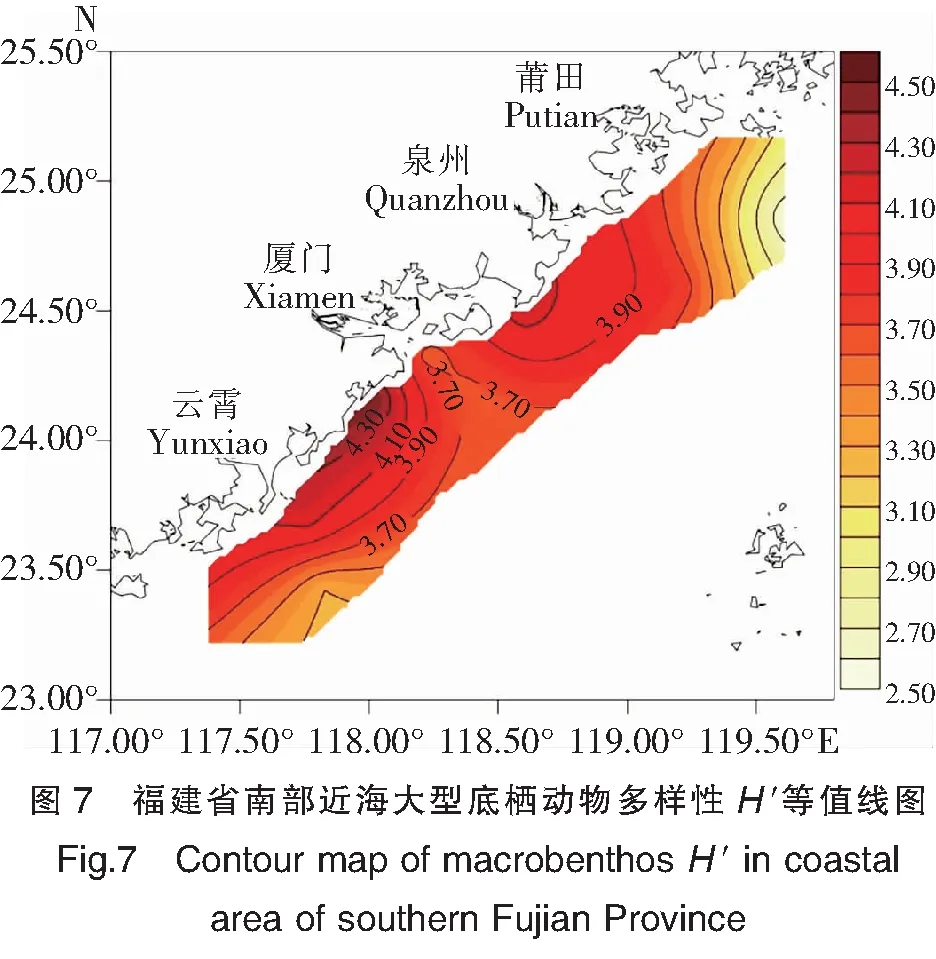

各站位大型底栖动物Shannon-Wiener 多样性指数H′平均值为3.690,除了F02站位外,其余站位H′值均在 3 以上;F02站位多样性指数H′最低,为2.557;最高值位于F07站,为4.487。多样性指数H′与丰富度d的分布趋势较为相似(图7)。

2.4 与环境因子相关性

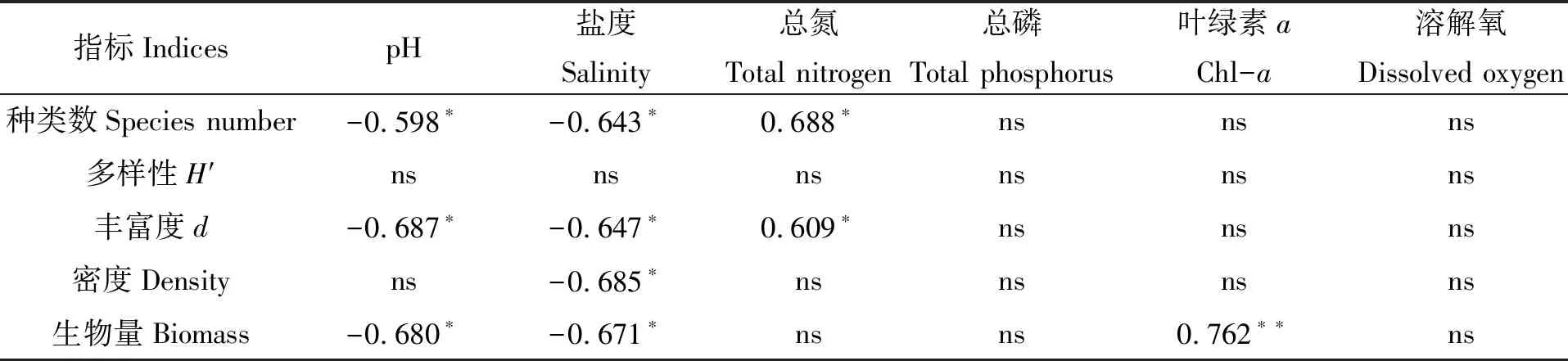

Pearson相关性分析结果显示研究区域各站位大型底栖动物种类数与pH、盐度之间呈显著负相关,与总氮之间呈显著正相关。多样性指数H′与各环境因子之间无显著相关性。丰富度d与pH、盐度之间呈显著负相关,与总氮之间呈显著正相关。密度与盐度之间呈显著负相关。生物量与pH、盐度之间呈显著负相关,与叶绿素a之间呈极显著正相关(表2)。

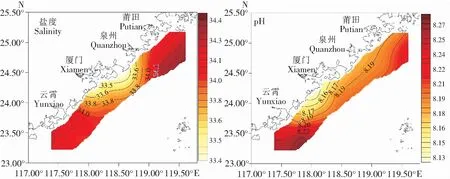

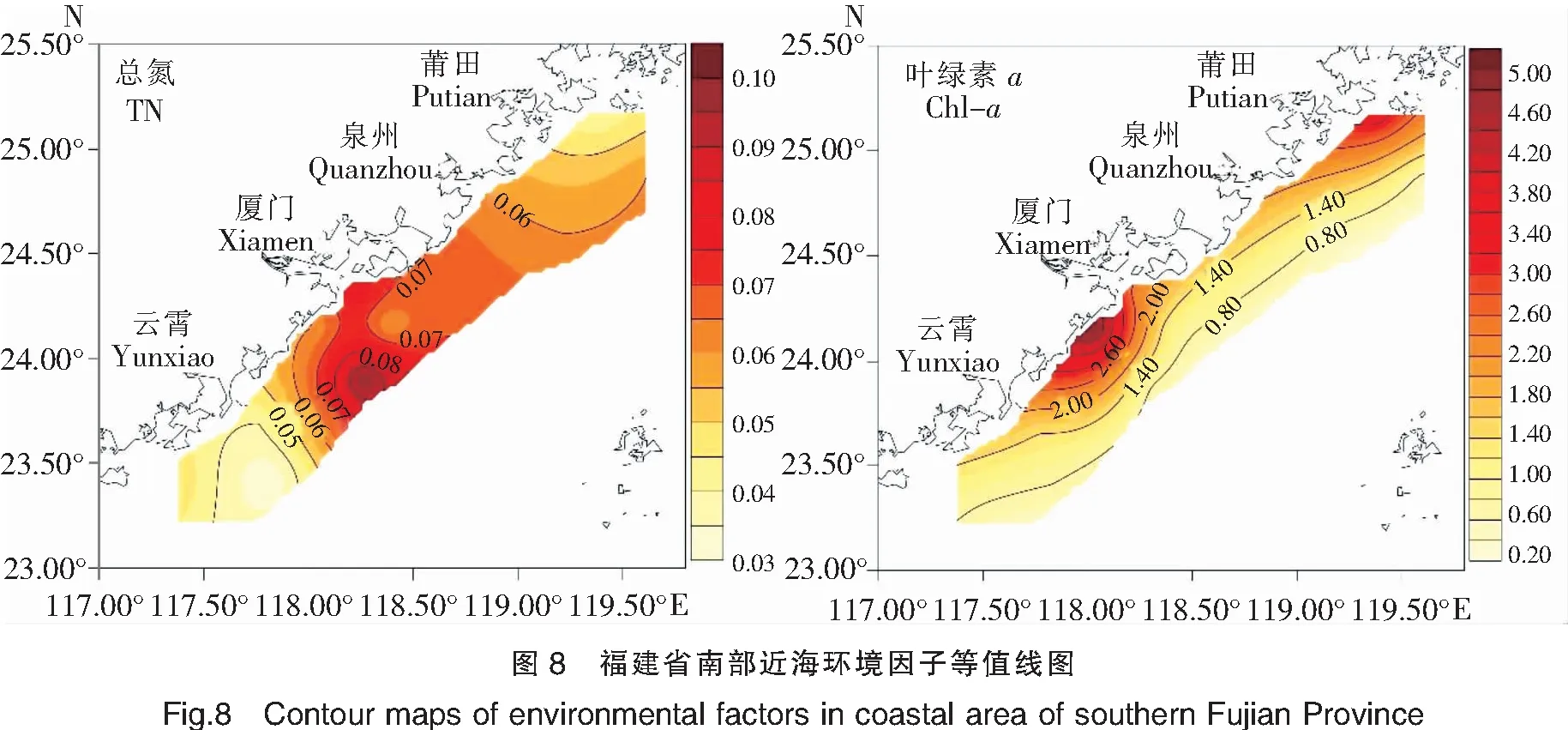

从图8各环境因子等值线分布图可以看出,环境因子中盐度和pH呈现近岸低、远海高的趋势,靠近厦门湾的海域数值较低,原因是受陆源淡水汇入影响。同样原因使得接近厦门湾海域总氮水平较高,在离岸较远的区域,营养盐含量较低。叶绿素a与总氮类似,同样存在近岸高、远海低的分布趋势。

表2 福建省南部近海大型底栖动物指数与环境因子的相关分析

2.5 群落结构特征

研究区域大型底栖动物,按照 Bray-curtis 相似性聚类,以25%的相似度可划分为4个群落(图9~图10) 。

群落Ⅰ包含F01、F04、F05、F07、F08和F09 六个站位,是以中阿曼吉虫(Armandiaintermedia)—双鳃内卷齿蚕—模糊新短眼蟹(Neoxenophthalmusobscurus)为主的群落。各站位沉积物类型为粉砂质砂至中粗砂之间,平均水深26 m。群落Ⅰ各站位多位于离岸距离较近的水域,沿着海岸带呈带状分布,受沿岸水系影响较大。各站位种数和丰富度d较高,平均种数为30种/站位,平均丰富度d为6.337,平均均匀度J为0.823,种间分布比较均匀,平均多样性指数H′为3.946,属于研究区域较高水平。该区域群落结构相对复杂、多样性较高。

群落Ⅱ包含F02和F03两个站位,是以东方长眼虾(Ogyxidesorientalis)—拟特须虫(Paralacydoniaparadoxa)—日本强鳞虫(Sthenolepisjaponica)为主的群落。站位沉积物类型为粗中砂和中粗砂,水深较深,平均水深69 m。F02和F03站位于研究区域北部离岸较远的海区。群落Ⅱ种数和丰富度d相对较低,平均种数为12种/站位,平均丰富度d为3.529。平均均匀度J为0.909,种间分布很均匀,平均多样性指数H′为3.164。该区域群落结构相对简单,属于研究区域中多样性相对较低的海区。

群落Ⅲ仅有F06一个站位,沉积物类型为粗中砂,水深35 m。该站位位于厦门湾外部海域,大型底栖动物种数为21种,丰富度d为5.254,均匀度J为0.831,种间分布比较均匀。多样性指数H′为3.648,属于研究区域中等水平。

群落Ⅳ包含F10、F11和F12三个站位,是以双鳃内卷齿蚕—古明志圆蛤(Cycladicamacumingi)—红刺尖锥虫(Scoloplosrubra)为主的群落。站位沉积物类型分别为中粗砂、砂和粗中砂,平均水深38 m。群落Ⅳ位于南澳岛至东山岛外部海域,平均种数为20种/站位,平均丰富度d为4.654。平均均匀度J为0.840,种间分布比较均匀,平均多样性指数H′为3.543,属于研究区域中等水平。

4个群落平均均匀度和多样性变化不大,其中平均均匀度均在0.8以上,平均多样性在3~4之间,属于较高水平。各群落平均丰富度在3.529~6.337之间,位于离岸相对较近的群落Ⅰ的丰富度最高,其次是群落Ⅲ,再次是群落Ⅳ,最低的是研究区域北部离岸较远的群落Ⅱ。与吴启泉等[23]1984—1985年的调查资料相对比,本次调查中群落Ⅰ(中阿曼吉虫—双鳃内卷齿蚕—模糊新短眼蟹群落)和群落Ⅲ区域,位于1984—1985年调查中的近岸型群落浅缝骨螺(Murextrapa)—光滑倍棘蛇尾(Amphiopluslaevis)—模糊新短眼蟹群落位置;群落Ⅱ(东方长眼虾—拟特须虫—日本强鳞虫群落)位于1984—1985年调查中的中央型群落金氏真蛇尾(Ophiurakinbergi)—栉毛头星(Comatulapectinata)—红色相机蟹(Camatopsisrubida)群落位置;群落Ⅳ(双鳃内卷齿蚕—古明志圆蛤—红刺尖锥虫群落)与1984—1985年调查中的中央型群落短刀偏文昌鱼(Asymmetroncultellum)—尖豆海胆(Fibulariaacuta)群落位置对应。与1984—1985年数据相比,本次研究中特征种以体型较小的多毛类居多。

2.6 ABC曲线分析

丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)可以较为灵敏地反映出外界扰动引起的大型底栖动物群落变化[24-25]。研究区域绝大多数站位生物量曲线均位于丰度曲线上方,说明该区域大型底栖动物机会种与竞争者比例均衡,群落结构较为稳定。但F10站位生物量曲线起点较低,生物量曲线和丰度曲线产生轻微交叉,W值较低,说明此站位大型底栖动物群落可能受到中等程度的扰动(图11)。

注:▲表示丰度,▼表示生物量。

3 讨论

3.1 群落结构特征

2018年夏季福建南部近岸海域调查共采集到大型底栖动物126种,其中环节动物多毛类种类最多。调查海域优势种均为个体“小型化”的多毛类。

2018年夏季福建南部近岸海域各站位大型底栖动物均匀度指数J均较高,显示群落结构稳定未受扰动;丰富度指数d和多样性指数H′则显示除了F02站位大型底栖动物群落受到轻度扰动,其余站位未受扰动;丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)分析结果显示,F10站位大型底栖动物群落可能受到中度扰动,其余站位未受扰动。F02是本次调查水深最深的站位,流速较急,采样困难,可能是本站位种类数、多样性指数和丰富度指数较低的主要原因。F10站底质较粗,采泥器取样深度较浅,一些栖息深度较深的个体有可能未能被采集到,进而影响到ABC曲线的结果。排除采样误差,综合各指数和ABC曲线结果来看,调查海域大型底栖动物群落结构较为稳定,未受到明显外部扰动。

MDS聚类分析结果显示调查海域大型底栖动物可分为4个群落。4个群落平均均匀度和多样性变化不大,其中平均均匀度均在0.8以上,平均多样性指数在3~4之间,属于较高水平。各群落平均丰富度在3.529~6.337之间,位于离岸相对较近的群落Ⅰ的丰富度最高,其次是群落Ⅲ,再次是群落Ⅳ,最低的是研究区域北部离岸较远的群落Ⅱ。4个群落以近岸型群落的群落Ⅰ和群落Ⅲ为主,本次调查有7个站位属于这两个群落类型。近岸型群落自北向南沿海岸带状分布,受沿岸水系影响较大,群落大型底栖动物种类数、丰富度和多样性指数均为调查海域最高水平,群落结构比较复杂,稳定性较高。其次是位于调查区域南部的群落Ⅳ和北部的群落Ⅱ,属于中央型群落类型,受外海海水影响较大。群落Ⅱ和群落Ⅳ大型底栖动物种类数、丰富度和多样性指数相比近岸型群落稍低。与1984—1985年数据相比,本次研究中缺乏体型较大的特征种,而以体型较小的多毛类居多,可能包含以下原因:1)取样范围和站位数量的差异,1984—1985年的调查范围和站位数量均高于本次调查。2)采样方法的差异,1984—1985年的调查采样方法包括采泥器采样和底拖网采样两种方式,本次调查采用采泥器采样。底拖网采集的样品中体型较大的物种占比会更高。3)20世纪末至今,人类活动对海洋环境的影响日益明显,随着扰动的增加,使得小型化的r机会种占比增多,体型较大的k竞争种占比减少。

与樊立静等[16]2013年对福建北部近岸海域的研究资料对比显示:福建南部近岸海域大型底栖动物密度、多样性、丰富度均高于福建北部近岸海域,生物量和均匀度处于接近水平;福建南部近岸海域大型底栖动物群落结构相对复杂,多样性相对较高;2013年研究所布设站位更接近海湾和岸线,受人类活动影响相对更大,可能是福建北部近岸海域大型底栖动物群落多样性相对较低的主要原因。

3.2 与环境因子相关性

本次调查发现溶解氧、总磷与大型底栖动物群落参数间均没有显著相关性,分析原因可能是调查海域溶解氧和总磷变化不大,没有达到影响大型底栖动物群落的梯度变化。叶绿素a与大型底栖动物生物量之间存在极显著正相关,反映出大型底栖动物次级生产力与浮游植物初级生产力水平息息相关。pH、盐度、总氮与大型底栖动物群落参数间存在相关性,分析原因如下:本次调查海域布设站位离岸较远,陆源汇入营养盐(主要是总氮)浓度低,成为浮游植物生长的限制性因子,进一步影响到大型底栖动物群落多样性。这与海湾内部和河口区等高营养盐海域大型底栖动物多样性降低的情况相反[26]。因此,pH、盐度、总氮与大型底栖动物群落参数间的相关性,主要是研究区域内大型底栖动物群落对陆源汇入营养盐水平变化的响应。这种响应从空间分布上表现出大型底栖动物种数、密度、生物量和丰富度大致呈现出近岸(湾口区)高、远海低的趋势,与pH和盐度的分布趋势大致相反,与总氮和叶绿素a的分布趋势大致相同。