明挖地铁车站空间效应对结构设计的影响

董 樑

(上海市隧道工程轨道交通设计研究院,上海 200235)

0 前 言

国内地铁车站一般为狭长型标准段,通常纵向尺寸比横向大很多。设计时可通过建立在弹性地基上的框架模型为基准,且相比于其他类型的模型,平面模型易掌握,也能较好地控制工程精度,因此使用率较高。但是,在纵向上地铁车站的中柱并不连续,这会造成车站结构在纵向上的尺寸、刚度、地基反力等出现变化,此时,若计算平面模型结构仍将中柱按照刚度等效成纵向薄连续墙,得到的结果会出现偏差,平面模型简化后未考虑结构实际尺寸对受力的影响,同时将单位板简化成梁的做法也忽略了空间效应。目前国内研究此课题的人员极少,空间计算分析也只存在于小范围内。本文结合具体工程,对空间和平面模型的差异进行分析比较,希望为设计人员提供借鉴。

1 工程实例

七宝站为上海轨道交通市域线嘉闵线工程第11座车站,站位位于闵行区漕宝路与七莘路交叉口南侧,沿七莘路南北向敷设。车站北侧为汇宝购物广场及星钻城,东侧现状为七宝万科广场及青南小区,西侧为牡丹新村小区及万兆家园。

车站为地下3层双柱三跨13 m岛式站台车站,车站规模21.7 m×245 m(内净),中心里程CK35+517.300,通过改造周边地块预留通道与9号线七宝站换乘。共设5个出入口,3组风亭,4个安全出入口,总建筑面积为26 827.97 m2。

2 地铁车站结构设计中空间利用的必要性

相比于平面模型,空间模型具有更强的直观性,能形成一种结构迁移。同时,为有效抵抗水土压力及荷载压力,在设计地铁车站结构时,要综合考虑顶板在不断增大的压力负荷之下,会让边墙受到更多主动土的作用,从而扩大顶梁与底梁截面高度的问题[1-2]。综合这些因素和问题,在构筑之前先完成特殊土层的布置和对厚度的有效设定。此时借助空间模型可凭借其模拟能力,在展现不同程度设置要求的同时,可根据相关规范、标准和本工程的设计要求计算荷载压力。此外,地铁车站设计的具体图形和现状可通过空间模型的三维模拟展现,设计人员可通过对平面模型和三维空间模型的分析对比,总结出两种模型的差异和对应性。

3 计算模型

3.1 平面模型

通过每延米的等效成梁单元进行顶板、中板、底板和内衬墙的建模,因每个区域的施工条件不同,柱子并不能全部沿纵向连续布置,因此要先对柱子进行等效处理,待此项工作完成后才能建立平面模型。可以先按照等效刚度将其折算成中隔墙,再取其中的一小部分建模。得到的结果减掉要反算回去的柱子所受的轴力后剩余数值就是每延米的受力。

3.2 空间模型

按板壳单元如实进行顶板、中板、内衬墙和底板建模,对于中柱、柱单元、边界条件的模拟和荷载的施加可参照平面模型中的方式。

3.3 模型校核

平面与空间两种模型从材料性质、截面属性、施加荷载上都一样,且两者在横向上的支座反力和变形规律也基本一致,因此可将两种模型看作对应模型。但是,因平面模型无法有效考虑纵向空间作用,故底板沿着纵向变形出现的波动也很难在平面模型中体现出来。

4 计算结果对比分析

底板是整个车站结构中受力最大的部分,且其具有很强的代表性,所以,后文的相关分析讨论也只以底板的计算结果为参照。

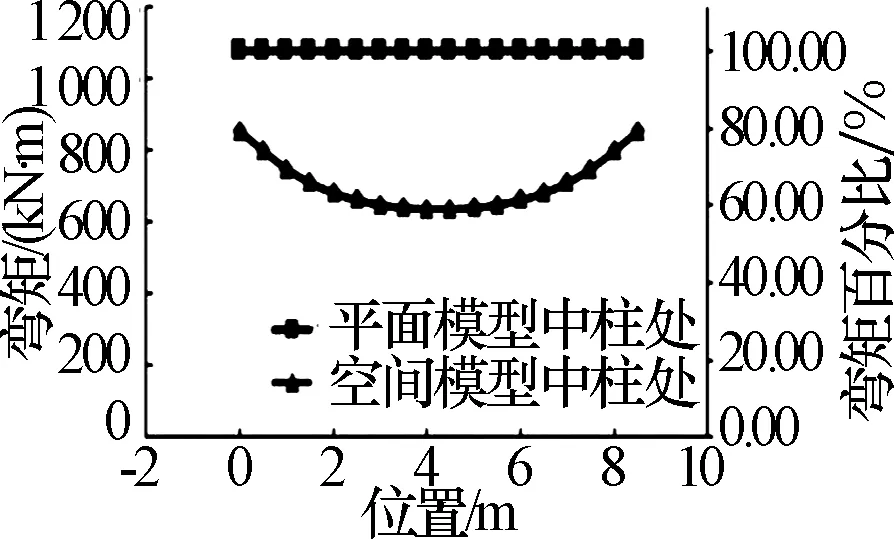

4.1 底板弯矩沿车站横向对比

通常情况下,不论是车站的设计还是施工,横向都以中柱为中心线呈对称结构,因此,本文中所涉及的所有分析都只取一边的数据,接近0、-5、-10 m的位置分别为底板靠近中柱处、底板跨中和底板靠近侧墙处。本文定义底板下侧受拉为正。通过图1可看出,底板下侧靠近侧墙和中柱的位置受拉最为明显,底板上侧靠近跨中的位置受拉则最明显,这种现象在平面和空间两种模型中都有所展现,这是因为水向上的浮力会在底板上起作用,此时侧墙和中柱则会在一定程度上限制底板变形。

平面模型比空间模型的弯矩计算结果大,但跨中位置除外,出现此种情况是因为在平面模型计算时,只计算了单独的一榀框架,空间效应的影响未被考虑,但车站实际是由多个这样的框架组合而成的,在施工开始后,框架之间会存在一定的帮助效应,因此在计算弯矩时,通常平面模型计算得到的值会比空间模型大,此现象在靠近中柱和侧墙的位置特别突出。上文有提及车站纵向上的中柱并不连续,但平面模型中将中柱按照刚度等效以每延米的标准设置了中隔墙,忽略纵梁可能会出现的变形问题。相反,空间模型对这种实际的作用和问题有一定的考虑,具体可通过空间模型跨中与柱上板带的计算结果来反映,结合图1可知,跨中与柱上板带的弯矩在跨中和侧墙处极接近,因中柱处的应力在中柱位置集中,因此,会让靠近中柱位置的柱上板带弯矩展现出明显增大的趋势。

图1 底板沿横向弯矩对比

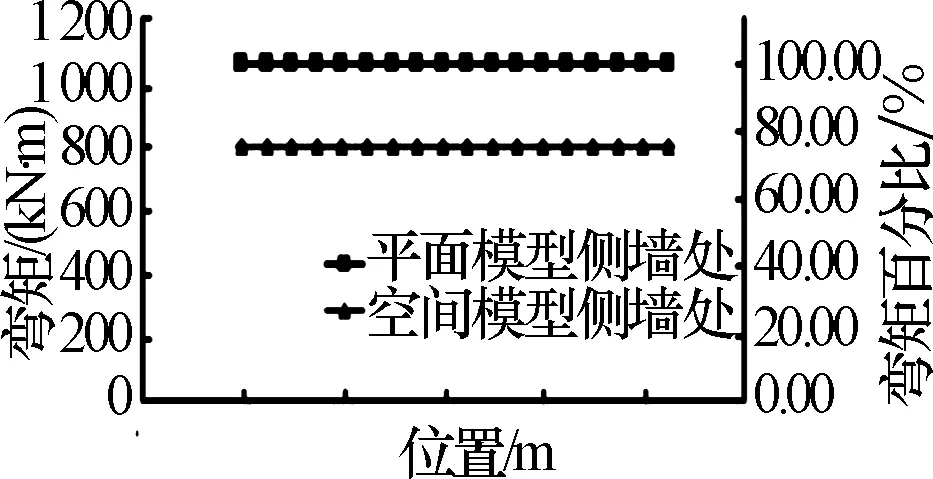

4.2 底板弯矩沿车站纵向对比

通常情况下,基本模型的标准柱距是8.5 m,通过对比平面与空间两种模型沿纵向底板弯矩的大小可确定:两者得到的结果存在差异,且空间模型的结果小于平面模型,但在侧墙和跨中位置两者却有相同的规律。因底板受中柱约束,在空间模型中,底板靠近中柱处的弯矩沿纵向出现波动时,板的左右两边会将竖向荷载传递给纵梁和边墙,但现在本应传递给纵梁的荷载却沿着中柱传递给了底板,这时就会出现一系列不连续的点,从而造成了应力集中的现象。

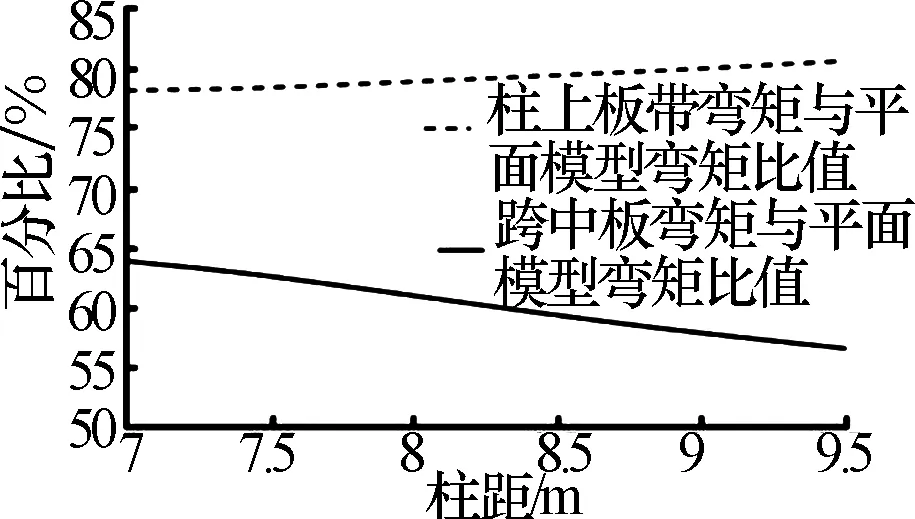

5 中柱柱距对结构空间效应的影响

目前,国内已建地铁中常见的柱间距有7、7.5、8.5、9、9.5 m。为更好地观察空间模型的计算结果,本文分别取柱跨7、7.5、8.5、9、9.5 m建立5个模型,并提取这些模型的中底板内力结果,如图2~6所示。

图2 底板侧墙处弯矩比值与柱距关系

图3 底板中柱处沿纵向弯矩对比

图4 底板跨中处沿纵向弯矩对比

图5 底板侧墙处沿纵向弯矩对比

图6 中柱处弯矩比值与柱距关系

从图2~6可看出,两种模型在底板侧墙位置的弯矩具有类似的变化规律,但此处弯矩与跨度的变化成正比,这时因此在单位荷载不变的情况下,随着柱距的不断增加,不仅会减弱车站中间位置的刚度,而且会让荷载向着侧墙的位置有所转移。此时中柱处底板的弯矩也会出现较大程度的变化,通常会表现为柱上板带与平面模型二者弯矩的比值与柱距也成正比,跨中板带与平面模型二者弯矩的比值与柱距则成反比,这种结果说明增大跨度值,会让框架柱对柱上板带的约束更为明显,而对跨中板带受的约束则逐渐减弱。

6 结束语

地铁车站建设极为复杂,计算机技术的发展和进步让空间模型计算逐渐普及,同时不应忽略对地铁车站内力变化规律的研究。通过本文的研究可得出以下结论。

1)从计算结果来看,平面与空间两种模型有明显差距,因此将中柱等效与纵向薄墙对等不仅缺乏有效的理论支撑,也会让设计者忽视空间结构变形对整个工程的经济性带来的影响。

2)柱距增加让柱上板带受框架柱的约束增强,跨中板带受框架柱的约束则减弱。

3)建议在建设标准的地铁车站时,将侧墙与中柱位置底板的最大削峰控制在80%以内。

[ID:013635]