1957-2019年三江平原降雨洪涝特征分析

——以绥滨县为例

尤李俊, 王少丽, 刘长荣, 张兴波, 樊林生, 陶 园, 彭 舟

(1.中国水利水电科学研究院 水利研究所, 北京 100038; 2.黑龙江省农村水利水电保障中心, 黑龙江 哈尔滨 150040; 3.绥滨县水务局, 黑龙江 鹤岗 156200)

1 研究背景

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)指出1905-2005年全球地表温度上升了0.74 ℃[1],由此引发的自然灾害包括极端天气气候增加[2],强降雨事件频率增多、强度增强[3]等。降雨作为气候特征的最基本要素之一,直接影响洪涝灾害的产生和发展[4-5]。目前对长时间序列降雨特征分析多使用M-K突变检验方法[6-11],在此基础上更多研究集中在区域降雨变化对径流的影响作用[12-13]及其与区域旱涝急转特征[14-16]方面。现阶段洪涝特征研究则侧重于洪涝灾害等级与风险评估[17-18]及洪涝的时空分布特征[19-20]等。目前关于降雨特征对洪涝影响的研究有:李政等[21]对伊宁市 1956-2015年的强降雨变化特征以及对洪灾的影响的分析表明,伊宁市强降雨对总降雨起主导作用,洪灾发生频次与强降雨量存在极显著相关性;赵小伟等[22]基于气象、水文中长期降雨预测结果,结合历史典型暴雨洪水变化规律,量化了暴雨洪涝风险,认为北京城区下垫面不透水面积比例大,极端暴雨时城区积水频发;郭帷等[23]通过对北疆近39年38个县(市)的1 394次暴雨洪涝灾害事件的分析表明,年暴雨洪涝灾害呈显著线性增加趋势,年度灾损指数呈弱增加趋势,年代际时间尺度上灾害强度不断加强,大雨和暴雨以上日数是影响北疆暴雨洪涝灾害年际变化的主要因素。目前关于降雨洪涝特征的研究大部分都是以城市水文过程为基础,以城市防洪与安全为目的,现阶段洪涝研究很少将侧重点放在农区和农田方面。

另外,降雨量作为影响农业生产的重要指标,对粮食产量产生了巨大的影响。三江平原是我国重要的商品粮基地[24],绥滨县作为三江平原腹地,其农业生产情况直接影响三江平原粮食产量。近些年因涝灾造成的作物减产已威胁到农业生产,以2019年为例,绥滨县年降水量为1 099.6 mm,受降水集中且雨量大的影响,内涝严重,其中农作物减产面积达160 km2,绝产面积为159 km2,直接经济损失达5.01×108元[25]。

目前关于三江平原的研究大多集中在土地利用变化[26-28]、景观生态[29-30]、水资源水环境[31-33]等方面。针对三江平原降雨洪涝特征的研究有:国世友[34]利用线性趋势法和M-K检验法分析了该地区夏季旱涝变化特征,结果表明近60年研究区夏季呈弱的雨涝趋势,旱涝变化具有阶段性,未来会有更明显的雨涝趋势;张洪玲等[35]利用降雨数据和GIS技术对暴雨洪涝灾害进行了综合分析,将黑龙江划分为5个等级风险区,三江平原大部分为高风险区和次高风险区,绥滨县位于次高风险区。现有的研究更多是从定性的角度去描述三江平原的降雨洪涝特征,并没有将二者结合进行定量分析。

为了定量分析降雨与洪涝灾害特征,本文利用绥滨县1957-2019年的逐日降雨资料,统计分析了小雨、中雨、大雨和暴雨的雨日情况、突变特征、最大1 d、最大3 d和年降雨量以及涝灾发生情况,将涝灾发生率与各特征降雨量频率计算结果相结合,分析致涝原因,以期为三江平原区域防洪除涝研究提供科学依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

绥滨县位于黑龙江省鹤岗市东北部,处于黑龙江与松花江汇流的三角地带,是三江平原的重要组成部分。绥滨县北部与俄罗斯隔江相望,西部与萝北县接壤,南部与桦川县和富锦市隔江相连[36],地理坐标为131°08′12″~132°31′00″E,47°11′55″~47°45′23″N,总面积为3 344 km2。县域内水系发育,河流纵横,有大小河流25条,其中黑龙江水系5条,松花江水系20条。区域内地势平坦,无高山丘陵,地势西高东低,由西南略向东北倾斜[37]。绥滨县属中温带大陆性季风气候区,春秋季昼夜温差大,夏季炎热短暂,雨量充沛,冬季严寒漫长,多西风和西北风。境内自然资源丰富,土壤肥沃,耕地面积大且集中连片,目前绥滨县已成为黑龙江省产粮大县之一,是国家重要的商品粮基地[25]。图1为绥滨县地理位置图。

图1 黑龙江省绥滨县地理位置图

2.2 数据来源与处理

采用1957-1961、1967-1994、1999-2019年绥滨县气象站逐日降水量资料,并以距县城40 km的二九〇农场农业气象站的1962-1966和1995-1998年逐日降雨数据作为补充,共计63 a的逐日降雨数据,代表了绥滨县的降雨特征。根据国家防洪总指挥部编制的降雨强度等级划分标准,即24 h(20:00-20:00)降水总量在0.1~9.9 mm之间时为小雨;在10.0~24.9 mm之间时为中雨;在25.0~49.9 mm之间时为大雨;在50.0~99.9 mm之间时为暴雨;在100.0~249.9 mm之间时为大暴雨;250 mm及以上时为特大暴雨,统计绥滨县63 a小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨的雨日,同时,分析最大1 d、最大3 d和年降雨量特征。由于逐日降雨数据中没发生过特大暴雨,本文暂不考虑特大暴雨的情况。

2.3 研究方法

对绥滨县降雨洪涝特征的研究主要包括降雨量趋势分析、突变分析、降雨频率分析以及绥滨县涝灾程度分析。本文选取线性倾向估计和趋势系数方法进行各降雨量特征值和各量级雨日变化趋势分析[38];利用M-K突变检验法对各量级降雨序列进行突变识别,分析其变化规律及可能存在的突变特征[39-41];采用皮尔逊Ⅲ(P-Ⅲ)型频率曲线进行各量级降雨频率分析[38,42-43]。

3 结果与分析

3.1 年降水量变化特征分析

3.1.1 降水量年内变化 通过对绥滨县1957-2019年降水实测资料分析,得到绥滨县月均降水量分布情况如图2所示。由图2可以看出,绥滨县降水量年内分布不均匀,降水主要集中在7、8月,占全年的44.45%;其次是6、9月,占全年的27.43%。从季节划分来看,春、夏、秋、冬季降水量占年降水总量的比例分别为16.98%、59.52%、20.52%、2.98%,夏季降水量占年降水总量的一半以上,月均降水量最大值出现在8月,为120.1 mm,其次为7月,月均降水量为116.0 mm,7、8两月的月均降水量相差并不大。

图2 1957-2019年绥滨县月均降水量分布 图3 1957-2019年绥滨县年降水量变化趋势

3.1.2 降水量年际变化 利用线性倾向估计对绥滨县年降水量年际变化趋势进行分析,结果如图3所示。由图3可知,绥滨县平均年降水量为531.0 mm,最大年降水量为1 099.6 mm,最小年降水量为292.0 mm,其分别发生在2019和1986年。2018-2019年降水量增加最为明显,而在1981-1982年降水量减少最为明显。1957-2019年县域降水量总体呈增加趋势,趋势系数为0.075,降水量增幅为5.44 mm/10 a。

对1957-2019年绥滨县年降水量进行P-Ⅲ型频率曲线分析,结果如图4所示。图4显示,频率为1%、2%、10%、20%的年降水量分别为882.1、831.7、700.3、632.9 mm。

图4 绥滨县年降水量P-Ⅲ频率曲线 图5 1957-2019年绥滨县年降水量M-K检验

3.1.3 年降水量突变分析 运用M-K检验对1957-2019年绥滨县年降水量进行分析,结果如图5所示。由图5中UFk曲线的变化可以看出,年降水量大致呈“减-增-减-增”趋势变化,1960-1979年和1998-2008年呈减少趋势,1979-1998年和2008-2019年呈增大趋势。其中1968-1979年年降水量呈明显减少趋势,平均降幅为21.3 mm/a。1980-1991年呈显著上升趋势,平均增幅为30.15 mm/a。UFk与UBk曲线无交点,表明研究时段内年降水量没有发生突变。

3.2 各量级雨日变化趋势与突变分析

统计分析1957-2019年绥滨县各量级雨日情况,结果见表1。由表1可知,1957-2019年平均小雨雨日为93.57 d,中雨雨日为11.91 d,大雨雨日为3.08 d,暴雨雨日为0.71 d;小雨和大雨雨日随时间呈减少趋势,其趋势系数分别为-0.075 8和-0.046 9,中雨和暴雨雨日随时间呈微弱增加趋势,其趋势系数分别为0.029 8和0.038 7。小雨雨日和大雨雨日的减幅分别为0.425和0.043 d/10a,中雨雨日和暴雨雨日的增幅分别为0.062和0.001 d/10a。由于大暴雨在研究时段内仅发生过2 d,样本量不足,因而本文暂不讨论。

表1 绥滨县各量级雨日序列分析结果

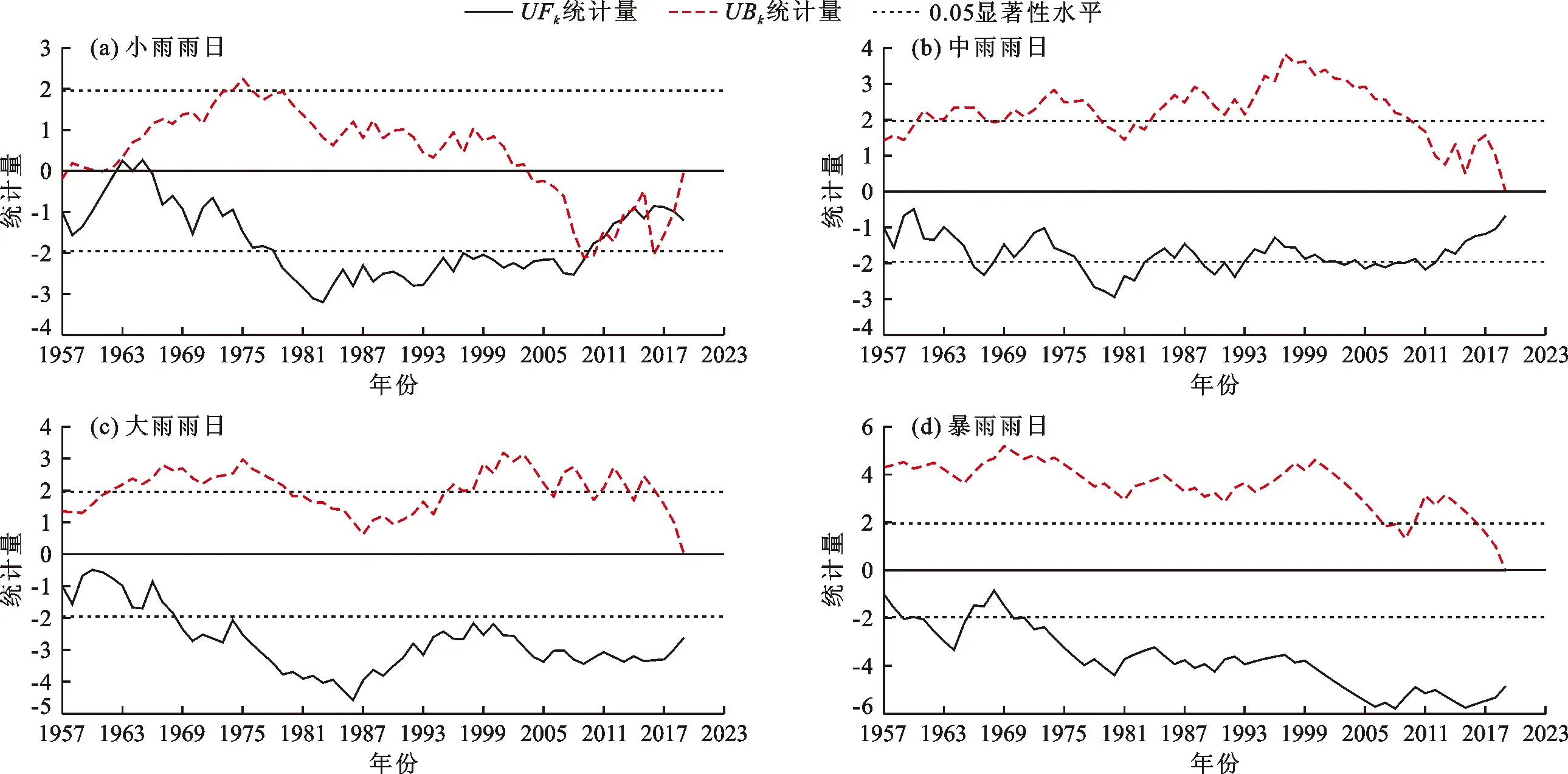

利用M-K突变检验对1957-2019年绥滨县各量级雨日进行分析,结果见图6所示。

图6 1957-2019年绥滨县各量级雨日突变分析

由图6(a)可知,小雨雨日呈“增-减-增-减”趋势。1958-1965年和1982-2016年小雨雨日增加;1965-1982年和2016-2018年小雨雨日减少。其中1978-1982年小雨雨日明显减少,平均减幅为3 d/a。UFk与UBk曲线有多个交点,交点年份2011和2016年在0.05显著性水平内。2010年小雨雨日为112 d,2011年小雨雨日减少为97 d,2011年为突变年份;2016年小雨雨日为107 d,之后小雨雨日逐年减少,2016年为突变年份。

由图6(b)可知,中雨雨日呈“减-增-减-增”趋势。1960-1967年、1972-1980年、1987-1992年和1996-2011年中雨雨日呈下降趋势;1967-1972年、1980-1987年、1992-1996年与2011-2019年中雨雨日呈增加趋势。其中1966-1967年和1976-1980年中雨雨日显著减少;1967-1972年与1980-1983年中雨雨日显著增加。UFk与UBk曲线无交点,说明中雨雨日未发生突变。

由图6(c)可知,大雨雨日呈“减-增-减-增”趋势。1960-1986年大雨雨日呈波动下降趋势;1986-2000年大雨雨日呈增加趋势;2000-2015年大雨雨日又呈下降趋势;2015-2019年大雨雨日呈上升趋势。1967-2019年的UFk曲线都超出了0.05显著性水平的下限,说明大雨雨日变化趋势显著。UFk与UBk曲线无交点,说明大雨雨日未发生突变。

由图6(d)可知,暴雨雨日呈“减-增-减-增”趋势。1957-1964年和1968-2015年暴雨雨日呈下降趋势;1964-1968年和2015-2019年暴雨雨日呈上升趋势。UFk曲线超出了0.05显著性水平的下限,说明暴雨雨日变化很显著。UFk与UBk曲线无交点,说明暴雨雨日未发生突变。

综上所述,根据各量级雨日序列分析图和突变分析UFk曲线图可以看出,尽管小雨和大雨雨日随时间呈减少趋势,中雨和暴雨雨日随时间呈微弱增加趋势,但2015年以来,大雨和暴雨雨日均有明显的增加,涝灾发生的潜在风险增大。

3.3 最大1 d、最大3 d降水量变化趋势

图7为1957-2019年绥滨县最大1 d和最大3 d降水量年际变化分析。如图7所示,最大1 d和最大3 d降水量的最大值均在2019年,分别为107.3和141.6 mm;最大1 d降水量最小值在2004年,为23.6 mm;而最大3 d降水量最小值在2003年,为27.3 mm。最大1 d降水量均值为50.85 mm,趋势系数为0.008,增幅为0.083 mm/10a;最大3 d降水量均值为64.02 mm,趋势系数为-0.023 7,减幅为0.305 mm/10a。

图7 1957-2019年绥滨县最大1 d和最大3 d降水量年际变化

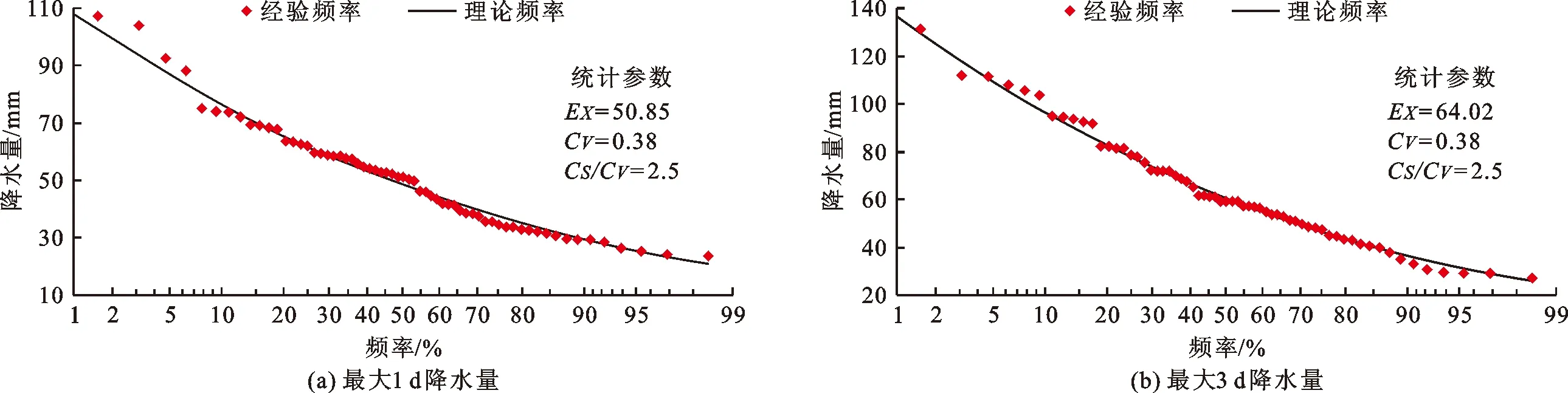

采用P-Ⅲ型频率曲线对最大1 d和最大3 d降水量进行分析,结果如图8所示。由图8可知,频率为1%、2%、10%、20%的最大1 d降水量分别为108.6、99.6、76.7、61.7 mm;频率为1%、2%、10%、20%的最大3 d降水量分别为136.8、125.3、96.6、82.6 mm。

图8 绥滨县最大1 d和最大3 d降水量P-Ⅲ型频率曲线

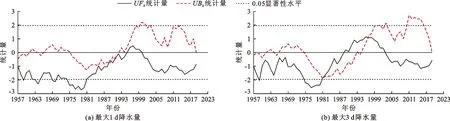

利用M-K突变检验分析最大1 d和最大3 d降水量,结果如图9所示。图9显示,最大1 d和最大3 d降水量均呈现“减-增-减-增”的趋势。由图9(a)可知,1957-1979年和1997-2015年最大1 d降水量呈减小趋势,1979-1997年和2015-2019年呈增大趋势。其中1974-1979年最大1 d降雨量明显减小,平均减幅为1.85 mm/a。UFk与UBk曲线虽有交点,但仅仅为2条曲线的重合点,最大1 d降水量没有发生突变。由图9(b)可知,1957-1977年和1996-2015年最大3 d降水量呈减小趋势,1977-1996年和2015-2019年呈增大趋势。UFk与UBk曲线在0.05显著性水平内有2处交汇点,分别为1981与1997年。1981年最大3 d降水量为82.1 mm,比1980年增加了33.5 mm,1981年后降水量增加趋势变大。1997年最大3 d降水量为59.5 mm,比1996年减少了32.1 mm,为降水量由增大趋势到减少趋势的突变年份。因此最大3 d降水量在1981和1997年发生了突变。

图9 1957-2019年绥滨县最大1 d和最大3 d降水量突变分析

4 涝灾及其影响因素

4.1 涝灾发生的概率

从现有统计资料可知,1980-2019年的40 a内绥滨县发生涝灾27次,涝灾发生率为67.5%。参考《黑龙江省绥滨县涝区治理工程可行性研究报告》,受涝面积≥0.99 hm2[25]的涝灾40 a中有12次,为便于区分,本文将这12次涝灾称为大型涝灾。因此,40 a内大型涝灾发生率为30%。20世纪80年代发生涝灾的年份有:1981年、1983-1985年及1988年,共发生5次,均为大型涝灾,涝灾发生率和大型涝灾发生率都为50%。20世纪90年代发生涝灾年份有:1990-1992年、1994年、1996-1999年,共发生8次,涝灾发生率为80%,其中大型涝灾3次分别发生在1991年、1998-1999年,发生率为30%。21世纪前10年内都发生了涝灾,涝灾发生率高达100%,其中大型涝灾2次分别发生在2005年和2009年,发生率为20%。21世纪10年代发生涝灾年份为:2013年、2016年和2018-2019年,共发生4次,涝灾发生率为40%,其中2013年和2019年为大型涝灾,发生率为20%。

在此基础上,将涝灾发生情况与年降水量、最大1 d和最大3 d降水量不同频率雨量值相结合进行分析,其结果如表2所示。由表2可知,降水频率80%的年降水量为421.8 mm,1980-2019年内降水量大于421.8 mm的年份有32 a,其中有10 a发生了大型涝灾,涝灾发生率为31.25%;在相同降水频率下,最大1 d和最大3 d降水量分别达到34.4和43.3 mm,40 a内最大1 d和最大3 d降水量分别大于34.4和43.3 mm的均有32 a,前者有11 a发生了大型涝灾,涝灾发生率为34.38%,后者有10 a发生了大型涝灾,涝灾发生率为32.25%;将降水频率80%下的3个结果平均,得到涝灾发生率为32.29%。

由表2还可以看出,5年一遇降水量时涝灾发生率为45.77%;10年一遇降雨量时涝灾发生率为66.67%;30年一遇和大于30年一遇降水量情况下,涝灾发生率为100%。由此可以得出,大于等于30年一遇降水频率下,涝灾发生频率与年降水量、最大1 d和最大3 d降水量情况下的涝灾发生频率相同;10~20年一遇降水频率下,涝灾发生频率大于最大1 d降水量时所对应的涝灾发生频率,小于年降水量情况对应的涝灾发生率;小于10年一遇降水频率下,涝灾发生频率与最大3 d降水量所对应的涝灾发生频率相近。

表2 1980-2019年绥滨县降水量特征与大型涝灾发生频率

4.2 涝灾发生的原因

4.2.1 自然因素

(1)气候原因。绥滨县东、南、北三面为黑龙江和松花江环抱,境内水系发育,河流纵横。该县属中温带大陆性季风气候区,四季明显,气候多变。春季寒冷干燥;夏季多阵雨和雷阵雨,易出现洪涝灾害;秋季湿润多雨;冬季寒冷漫长。区内多年平均降水量为531.0 mm,降水年内分布不均匀,6-9月降水量占全年降水总量的71.88%左右,由于降水集中,过量的雨水易造成土壤饱和与地表积水,不能及时排出,极易形成内涝。

(2)地形地势。绥滨县位于平原区,境内多滩地、沼泽、泡塘等。地势西高东低[37],地面平均比降在1/6000~1/10000左右,海拔高程大多在55~77 m之间,地貌形态属于阶地、高漫滩、低漫滩,一级阶地分布于黑龙江与松花江之间较高的部分,地面高程为60~77 m;高漫滩分布于一级阶地外围与低漫滩之间,地面高程为58~62 m,为特大洪水淹没区;低漫滩分布于黑龙江、松花江及其支流两侧,地面高程为55~60 m,该区经常被洪水淹没。由于绥滨县境内地势低平[36],比降小,多泡沼,不利于排水[44],因此当夏季多阵雨和雷阵雨时,降雨易滞蓄于低洼地区[45],无法及时排到外江,易形成涝灾。

(3)外江水位顶托。黑龙江由绥滨县北部边界流过,松花江是黑龙江右岸最大支流,流经绥滨县东部和南部边界[46]。绥滨县内河流大多以雨水补给为主,河流径流量年内分布不均,黑龙江6-9月份径流量占总径流量的70%,松花江6-9月径流量占总径流量的58%,每年7-9月为夏汛洪水,径流量大。由于绥滨县境内地形、植被及永冻层等良好的产流条件,加之夏季雨量充沛而集中,两江都容易形成集中洪水。另外松花江绥滨段为平原性河道,地势低平,水流缓慢,受黑龙江外水顶托,径流下泄不畅,丰水年易发生洪涝。以2013年为例,绥滨县最大1 d降水量30.7 mm出现在8月15日,此时黑龙江水位为58.67 m,松花江水位为61.65 m,外江水位已经高于绥滨县低漫滩区,而此时境内降水量大,受外江水位的顶托作用,内水外排更加困难,这也是致涝因素之一。

4.2.2 人为因素

(1)下垫面变化。由相关文献[47]、[48]可知,自建国以来,三江平原的耕地面积一直呈增加趋势,湿地和水面面积都有所减少,图10为1990-2019年绥滨县水稻种植面积变化情况。由图10可以看出,耕地面积从1990年的1 266.42 km2增加到2019年的1 727.99 km2,增长率为15.38 km2/a。20世纪90年代中期,三江平原的粮食种植结构发生了较大变化,由种植大豆、小麦为主逐步向种植大豆、玉米和水稻转换,尤其是水田发展迅速[49]。1990-2014年水田呈波动增长趋势,2015-2019年水田呈减少趋势。1990年水稻种植面积占总种植面积的10.07%,到2014年水稻种植面积达到近30年来最大值,占耕地面积的88.67%。其中2010-2014年水稻种植面积呈快速增长趋势,2016年为近5年内面积最少的一年,占总耕地面积的76.36%。与20世纪80年代发生5次大型涝灾相比,近30年内大涝灾发生次数减少。1990-1999年发生大型涝灾3次,此时段水稻种植面积占耕地总面积的平均比例为16.4%;2000-2009年发生大型涝灾2次,此时段水稻种植面积平均占比为38.86%;2010-2019年发生大型涝灾2次,此时段面积平均占比为79.25%。由此可知,2000-2009年大型涝灾发生次数少,一方面是由于水稻平均面积从20世纪90年代的220.65 km2增加到582.98 km2,另一方面是大雨和暴雨雨日呈减少趋势、最大1 d和最大3 d降水量呈减小趋势所致;虽然大雨和暴雨雨日近年有所增加,但由于近10年水田年均面积比前10年增加了774.07 km2,水田对雨水的调蓄作用更加明显,导致涝灾发生率不足20世纪80年代的一半。

图10 1990-2019年绥滨县水稻及其他作物种植面积变化情况

(2)涝区治理工程。绥滨县现有涝区治理工程始建于20世纪60、70年代,至今已有40多年,存在一系列问题导致工程无法满足排涝需求。如治涝标准低、骨干工程排水标准偏低、沟道排涝标准不足3年一遇等,导致排水不畅;在原工程建设时,田间配套工程不完善,致使排涝工程未能完全发挥作用;工程建成运行后,骨干工程多年运行缺乏维护,沟道淤积及塌陷、防洪建筑物过流能力不足、排水能力下降等因素都加剧了涝灾的形成。

5 讨 论

对1957-2019年绥滨县的降水年际变化趋势和M-K突变检验分析结果表明,年降水量呈增加趋势,1979年为降水量趋势转折年份,1960-1979年降水量呈现减少趋势,这与邢贞相等[50]的研究结果相似。不同的是本文认为1998年为绥滨县年降水量由减少趋势转为增大趋势的转折年份,而邢贞相等[50]认为鹤岗市年降雨转折年份为1997年,由于邢贞相等[50]的数据来源是水文站的气象观测数据,再通过GIS中的泰森多边形得到市级的年降雨数据,此结果可能与绥滨县气象站实测数据有偏差。虽然转折年份略有差别,但其增大和减少趋势并无太大变化,因此认为本文结论与现有研究结论一致。

本文通过M-K检验法中UFk与UBk曲线是否存在交点来进行降水量突变年份判断,但在一些研究中[51-54],将其与滑动t检验法相结合来确定突变点,以克服M-K突变检验分析当交叉点较多时出现虚假突变点的问题,两种方法同时满足显著性时即可相互印证。在后续研究中,可用滑动t检验方法进一步验证降水量突变年份。

本文通过参考《黑龙江省绥滨县涝区治理工程可行性研究报告》中受涝面积≥0.99 hm2为大型涝灾的定义,进而进行了大型涝灾频率分析。但在实际生产中,水田淹水时无法精准判别其为正常情况还是遭受了涝灾,所以受涝面积的定义还需要进一步商榷。而且涝灾的等级划分不能只通过单因素来确定,还应该综合考虑涝灾的受灾面积、减产面积、绝产面积、受灾人口、经济损失等因素,因此后续研究中可收集相关数据及其来源,进一步深入研究涝灾的等级划分。

关于涝灾影响因素分析中,在已知近30年县域内耕地面积呈增长趋势的情况下,由于没有更详细的涝灾数据,无法将耕地面积与受涝情况进行匹配分析,所以后续需继续探讨耕地面积增加与涝灾数量变化的关系。

6 结 论

利用绥滨县1957-2019年共63 a的逐日降雨量资料,通过线性倾向估计、M-K突变检验分析降雨量年内年际变化、降雨量特征值和各量级雨日的变化趋势和突变情况,将P-Ⅲ型频率曲线降雨结果与涝灾发生情况相结合分析绥滨县涝灾发生频率及原因。主要结论如下:

(1)降水量年内分布不均匀,夏季降水量占全年降水量的一半以上。年均降水量为531 mm,研究时段内降水量总体呈增大趋势,平均增幅为5.44 mm/10a,年降水量呈“减-增-减-增”的变化趋势,研究时段内未发生突变。

(2)小雨和大雨雨日随时间呈减少趋势,中雨和暴雨雨日随时间呈微弱增多趋势。研究时段小雨雨日的变化趋势为“增-减-增-减”,中雨、大雨和暴雨雨日的变化趋势均为“减-增-减-增”。小雨雨日的突变年份为2011和2016年,其余量级雨日均未发生突变。

(3)最大1 d降水量呈增加趋势,平均增幅为0.083 mm/10a;最大3 d降水量呈减小趋势,平均降幅为0.305 mm/10a。最大1 d和最大3 d降水量均呈现“减-增-减-增”的变化趋势。最大1 d降水量未发生突变,最大3 d降水量在1981和1997年发生了突变。

(4) 1980-2019年内涝灾发生率为67.5%,大型涝灾发生率为30%。当降水量大于等于30年一遇时,大型涝灾发生率为100%,且与年降水量、最大1 d和最大3 d降水量对应的涝灾发生频率相同;小于10年一遇降水频率下,大型涝灾发生频率与最大3 d降水量所导致的涝灾发生频率相近。由于绥滨县夏季降水量大;地形平坦,产流条件好;黑龙江和松花江夏季水位高,江水顶托以及治涝工程不完善,导致了县域内排水不畅,是涝灾发生率较高的主要原因。

(5)1990-2019年水田面积占耕地总面积的平均比例以每10年翻倍的速度增长,大型涝灾发生率在前10年为30%,后20年下降至20%。虽然县域内涝灾发生率居高不下,但由于水田面积大幅度增加,其对雨水的调蓄作用更加明显,导致大型涝灾发生率与20世纪80年代的50%相比下降明显。