濠梁观鱼

——清漪园惠山园知鱼桥的桥景探析

严雨 贾珺*

1 研究背景

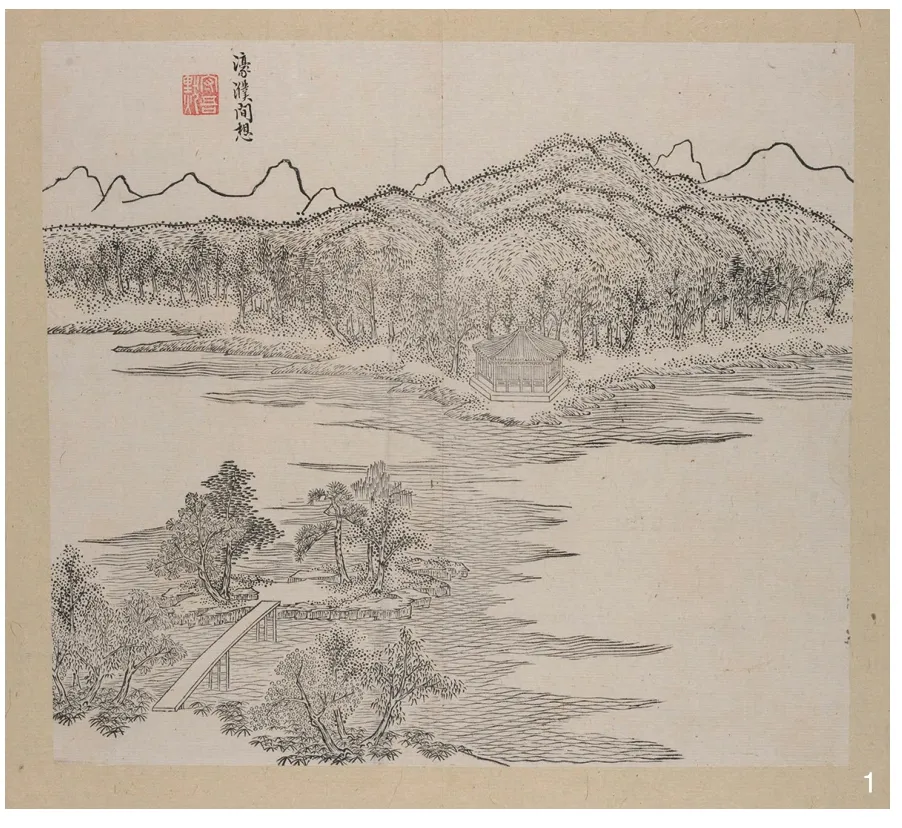

濠梁观鱼是中国古代重要的文化典故,源于庄子与惠子在濠梁上的“鱼乐之辩”[1]。由观水中鱼嬉之景,引发的“鱼到底乐不乐”哲学之辩,逐渐成为后世文人出世归隐与向往林泉的象征,也成为后世造园的经典主题。园林中最早体现濠梁观鱼主题的是南朝简文帝的华林园,简文帝游华林园时说了一段对后世园林营造影响深远的话:“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠濮间想也。”[2]每个人都可以通过造出“翳然林水”而拥有自己的“濠濮间”,不必远求。华林园中是否有象征濠梁的观鱼之桥已不可考,但濠梁文化在此后的景致营造中得到了广泛传播和运用,如梁武帝萧衍时期官修藏画名册《梁太清目》就记载有《濠梁图》[3]①,南宋画家李唐以濠梁为主题创作了《濠梁秋水图》[4]②等。目前园林中发现最早的濠梁观鱼之桥是南宋一处私家园林——盘州园内的“濠上桥”。园主洪适《盘州记》云:“跨南溪有桥,表之曰‘濠上’,游鱼千百,人至不惊。”[5]明代的观鱼之桥则更多,名气最大的当属无锡寄畅园的知鱼槛[6],其为一座水中亭桥,亭桥两侧由水廊连通,被列为寄畅园五十处景致[7]之一;明代计成的《园冶》对濠梁观鱼主题也有论述,立基篇说到亭榭选址可架在桥上,“或借濠濮之上,入想观鱼”[8]。濠濮之上即为濠梁,濠梁与观鱼成了一种固定模式。这种濠濮主题的水亭或亭桥,在清代江南私家园林中有多处案例,如留园的濠濮亭、寄畅园的知鱼槛③、沧浪亭的濠上观(后改为观鱼处)等,都是观鱼的佳处。

清代皇家园林也广受濠梁观鱼主题的影响,如避暑山庄的濠濮间想水亭(图1)、圆明园坦坦荡荡知鱼亭、西苑南海的鱼乐亭、西苑北海濠濮间水榭等(图2),而直接以濠梁观鱼为主题进行营造的桥梁景致有3处重要代表,分别是清漪园④惠山园的知鱼桥、西苑北海濠濮间的七折曲桥、香山静宜园的知乐濠。乾隆皇帝有大量诗文吟咏观鱼之桥,诗中内容大多是借桥怀古,发表自己对“鱼乐之辩”的看法。另外,紫禁城御花园的浮碧亭和澄瑞亭,以及慈宁宫花园的临溪亭皆是在养鱼的方池上架设的亭桥,大概可算为“观鱼之桥”的缩微象征。已有多位学者围绕清代皇家园林“濠梁观鱼”开展了相关研究,如贾珺对圆明园的观鱼景观做了专门分析,探讨了“实观”“泛观”和“虚观”3种观鱼景观[9];刘晓明探讨了北海濠濮间的造园艺术[10],董菁等对《庄子·秋水》的典故在清代皇家园林中的运用进行了举例分析[11];此外,董豫赣、刘珊珊等学者在对寄畅园与谐趣园的比较研究中,也稍有提及七星桥与知鱼桥的设计比较[12-13];而针对皇家园林中的濠梁——观鱼之桥,尚缺分析研究。本研究将对清漪园惠山园的知鱼桥进行桥景[14]⑤分析,以期对惠山园的造园艺术研究作积极的补充与拓展,并初步探析清代皇家园林中濠梁文化景观的营造智慧。

1 清代承德避暑山庄濠濮间想Haopujianxiang Garden, the Mountain Resort in Chengde, Qing Dynasty

2 北海濠濮间今景(2021年)Current landscape of Haopujian Garden, Beihai Park (2021)

2 清漪园惠山园知鱼桥述略

知鱼桥位于清漪园万寿山东麓的惠山园内,桥横跨在园内中心水池之上,是水池东侧区域的重要景观。桥大致以东西向布置,往北倾斜少许,将水池划分为不等大的两部分,也将水池南岸和东岸联系起来。惠山园整体写仿无锡惠山脚下的寄畅园,乾隆十六年(1751年)始建[15]⑥,乾隆十九年(1754年)建成,园中有8处景致被乾隆皇帝列为“惠山园八景”⑦,其中就包括知鱼桥。《日下旧闻考》记载了乾隆时期园中景致的基本布局:“惠山园规制仿寄畅园,建万寿山之东麓……惠山园门西向,门内池数畆,池东为载时堂,其北为墨妙轩……园池之西为就云楼,稍南为澹碧斋,池南折而东为水乐亭,为知鱼桥,就云楼之东为寻诗径,径侧为涵光洞,迤北为霁清轩,轩后有石峡,其北即园之东北门。”[16]

知鱼桥是“惠山园八景”之一,乾隆皇帝多次游赏并题咏。乾隆皇帝在《题惠山园八景·知鱼桥》中云:“水乐亭之东,长桥卧波。”[15]在《题惠山园八景·载时堂》中云:“桥东为堂,爽垲奥密。”[15]由文可知,知鱼桥往东通往东岸的载时堂,往西连接南岸的水乐亭,是园中路径的重要节点(图3-1)。

知鱼桥及其周围环境的整体布局在清代乾隆朝之后基本得到延续,但也有局部更改变化。嘉庆十六年(1811年)惠山园改名为谐趣园,并在水池北岸加建涵远堂[17],使得知鱼桥北侧景致发生较大改变。惠山园知鱼桥写仿寄畅园七星桥,两桥皆与北侧自然山林隔水相对,而在谐趣园加建尺度较大的涵远堂后,导致北侧自然山林景致变更为人工建筑景致;咸丰十年(1840年),英法联军洗劫焚毁清漪园,谐趣园也遭毁坏,知鱼桥毁坏情况不明;光绪十八年(1892年)重修谐趣园[18]⑧,较大的改变是修建连廊将水池周围建筑全部连通,建筑密度再次增加,知鱼桥的南、东侧皆有建筑连廊隔水相对(图3-2)。现在的知鱼桥为1892年修缮之后的遗存,保存状况良好。

3 乾隆时期惠山园与谐趣园平面对比[17]Plan comparison between Huishan Garden and Xiequ Garden[17]3-1 乾隆时期惠山园平面图Master plan of Huishan Garden in Emperor Qianlong Period, Qing Dynasty3-2 清末谐趣园平面图Master plan of Xiequ Garden in late Qing Dynasty

知鱼桥所在的园林环境经历了惠山园和谐趣园2个发展阶段,园林布局虽延续以水池为中心的布局方式,但水陆景致发生了较大的变化。惠山园整体景致与寄畅园有较强的关联性与类似性,建筑布局疏朗,多为点缀,自然山水趣味更浓;而谐趣园阶段自嘉庆皇帝在北岸加建涵远堂开始,水池沿岸建筑越加繁密;光绪年间重修并添加游廊串联所有沿岸建筑之后,谐趣园水岸建筑几乎密不透风,自然山水之意大为减弱,变为人工水院景致;虽有新的特点,但终究丧失了惠山园写仿寄畅园的初衷。本研究聚焦于乾隆时期的惠山园,对已消逝的惠山园知鱼桥景致予以分析。

3 知鱼桥的桥景分析

3.1 观桥成景

惠山园的知鱼桥形式何如?尚未有直接的图像史料证明,根据已有研究及现存知鱼桥可推断,其与如今谐趣园的知鱼桥形式大致相同。比较周维权先生的《惠山园平面设想图》和《谐趣园平面图》[17],两图中的知鱼桥形式基本相同,都是一座细长石板平桥;而惠山园整体写仿寄畅园,惠山园的知鱼桥也是仿照清代寄畅园的七星桥,七星桥是长石板平桥,与谐趣园知鱼桥大体相同。谐趣园知鱼桥的形式为长石板平桥,桥长26.2 m,宽约2.4 m[19],桥身两侧各有18根栏杆望柱,形成栏板17间,包括桥头雁翅各1间,桥身修长。乾隆皇帝《题惠山园八景·知鱼桥》诗云:“屧步石桥上,轻鯈出水游。”[15]《再题惠山园八景·知鱼桥》诗云:“石栏雁齿亘春池,出水轻鯈在藻思。”[15]可知知鱼桥为石桥,有整齐的石栏杆。谐趣园知鱼桥东端有石牌坊,石坊上遍刻乾隆皇帝御制诗,应是惠山园知鱼桥的遗存(图4)。“长桥+牌坊”的组合在计成的《园冶》“城市地”篇中有类似记载:“临濠蜒蜿,柴荆横引长虹。”[8]濠水中央设蜿蜒长虹之桥,并搭配简陋小门来引导。乾隆皇帝在此处用精美的石牌坊替换简陋小门,加以长桥,形成“长桥+牌坊”的桥景组合,让入桥变得充满仪式感。清代皇家园林中有多处类似案例,如北海濠濮间的七折曲桥、北海的金鳌玉蝀桥[14]、堆云积翠桥等都是“长桥+牌坊”的组合模式。

4 知鱼桥现状之景(2019年)Current landscape of Zhiyu Bridge (2019)

在乾隆朝中晚期,知鱼桥似乎被改为了折桥。乾隆皇帝在乾隆三十七年(1772年)所作《再题惠山园八景·知鱼桥》诗云:“曲折石桥俯碧漪”[15],此后在乾隆四十一年(1776年)所作《再题惠山园八景·知鱼桥》诗云:“石桥曲折镜光披”[15],乾隆五十六年(1791年)所作《题惠山园八景·知鱼桥》诗云:“宛转曲桥若濠上”[15],3处诗句皆提到曲折石桥,估计此时知鱼桥已由直桥改为折桥,但材料未变,还是石桥。其形式到底如何,大概可参考西苑北海濠濮间的七折曲桥(图5),两者都是长桥横跨面状水面,都是石桥,桥头都有石坊。因此可推断在乾隆时期,知鱼桥经历了直桥和折桥2个阶段,直桥形式较简单,折桥可在有限空间中延长总长度,既可以丰富桥的形式,也丰富了水面的内容,还可以增加观赏者在水面的停留时间。折桥是清代皇家园林中的常见形式之一,是集中型水景中的重要景观。

5 北海濠濮间七折曲桥(2021年)Seven Fold Zigzag Bridge (pronounced as “Qizhequqiao” in Chinese) in Haopujian Garden, Beihai Park (2021)

知鱼桥位于面状水池之上,自然成为水池中的重要景物,观桥可成景。从桥南北两侧的河岸处隔水观桥——桥分隔面状水面,知鱼桥桥身完整展现,即乾隆皇帝所提“长桥卧波”[15]之景,桥是水池的中心景致,池岸周围建筑和山林环境是陪衬,桥跨在池水中央,桥身低矮,桥两侧水面皆可看到。从东西两头观桥,桥连接东岸和西南岸,因桥身贴水而低矮,体量较小,只能观桥内地面,视线引导通往彼岸的山林建筑,有引人过桥到达对岸空间的暗示性。此时,桥身变成画面次要角色,而彼岸景致成为画面重点。另外,桥东有坊,桥西有亭,形成“坊+桥+亭”组合,极大地丰富了水面和水岸景致。

3.2 立桥观景

乾隆皇帝常在知鱼桥观景,最大的乐趣是观水中之鱼。其有关知鱼桥的诗句几乎每一首都写到水中鱼,如《题惠山园八景·知鱼桥》:“屧步石桥上,轻鯈出水游。”[15]慢步走在石桥上,鱼儿跳出水面,似乎还能听见戏水声,声景扑面而来。《再题惠山园八景·知鱼桥》:“林泉咫尺足清娱,拨刺文鳞动绿蒲。”[15]林泉虽微小,但足以清雅欢娱;拨动鱼儿也带动了蒲叶,人鱼互动的画面充满欢乐;《再题惠山园八景·知鱼桥》:“石栏雁齿亘春池,出水轻鯈在藻思。”[15]知鱼桥横亘在春天的水池上,鱼儿跳出水面嬉戏,犹如在构思新文章。观鱼之乐,不胜枚举。

除了观鱼,还可观不同季节的水景。如《再题惠山园八景·知鱼桥》提到冬日观水:“平铺半亩冻琉璃,未是轻鯈出水时。”[15]将结冰的水面比作冰冻的琉璃。《惠山园八景·知鱼桥》提到春初观水:“新水溶溶弱练披,开奁绿藻欲生时。”[15]把池中水比作纤柔的绢衣,又如妆台之镜,水底的绿藻似要冲破水面。《题惠山园八景迭旧作韵·知鱼桥》提到夏日观水:“香霞蔚覆浄琉璃,极乐国中解夏时。”[15]将水草和倒影共同形成的水面景致比喻为“浄琉璃”,惠山园俨然一座极乐国,幽致凉爽,可解夏日之热。

除了俯视水景,站在平桥上,周围景致皆入桥中。朝东看犹如一幅池岸坊堂近景图,岸边石坊书堂,在深色山林背景中格外显眼,且近在眼前;朝西看犹如一幅池岸亭榭远景图,岸边点缀亭榭,因水面大,显得景致开阔悠远,还可借景万寿山;往北看犹如一幅池岸高林图,池北岸的山林高远,林木茂盛,亭台掩映,层次丰富;往南看犹如一幅池岸山林图,池南岸相比北边,水小山也小,水湾幽致。知鱼桥周围的景致,以水池为中心,既有山林叠翠,又有建筑点缀,高低错落,远近皆不同,在桥周围形成对比之景(图6)。

6 知鱼桥立桥观景示意图Diagram of scenery from the bridge landscape of Zhiyu Bridge

3.3 过桥换景

知鱼桥是惠山园景观格局的重要枢纽,往东可通往载时堂,往西则通往水乐亭,三者皆是惠山园八景之一,以知鱼桥为枢纽,过桥即可换景(图7)。

7 知鱼桥过桥换景示意图Diagram of scenery conversion across the bridge landscape of Zhiyu Bridge

知鱼桥的西端是水乐亭,属池岸小亭,也被乾隆皇帝列为惠山园八景之一。亭呈点状,有顶覆盖,围合而内向;北侧与西侧两面临水,景致又有外向性。乾隆皇帝提道:“绕池为园亭,在岸南,洞庭广乐,恍然遇之。”[15]关于水乐亭的外部景致,最重要的是其西北方向的水流叠瀑之景,形与声兼得。乾隆皇帝有3首写于不同年份的御制诗对水乐亭进行了详细介绍。乾隆十九年(1754年)《题惠山园八景·水乐亭》:“石泉真可听,丝竹不须多,声是八音会,征为六合和,非关肖西浙,乍似遇东坡,群鹤神仙侣,还来按舞傞。”[15]乾隆二十年(1755年)《再题惠山园八景·水乐亭》:“峡琴金石韵铿锵,不攫中宫还中商;本意由来肖吴下,何妨并认作东阳。”[15]乾隆五十年(1785年)《再题惠山园八景·水乐亭》:“烟霞岭下与东阳,及此而三水乐扬;清泌祗知流觱沸,几曾按拍叶宫商。”[15]诗中注解:“西湖烟霞岭下有水乐洞,东阳亦有水乐洞。”[15]由后溪河流淌而来的石泉有非常美妙的声音,是自然水石弹奏的乐曲;本来是模仿西湖烟霞岭下的水乐洞,不想与苏东坡写到的东阳水乐洞水乐亭[20]之意也非常相似,所以一共有3处水乐之景。水乐亭因石泉之动而设计,因此得名,既有视觉之胜,又有声音之景;亭子虽小,但兼得内外之景。

知鱼桥的东侧是载时堂,功能是书堂,也是点状建筑景致。乾隆皇帝于乾隆十九年(1754年)所作的《再题惠山园八景·载时堂》序中道:“桥东为堂,爽垲奥密,兼有其胜,风漪澜縠,泛影檐际。”[15]《再题惠山园八景·载时堂》诗云:“背山得胜地,面水构闲堂;阶俯兰苕秀,檐翻绮縠光。”[15]因地势高,可观水景,可借万寿山景⑨,故有“爽垲”之胜;在堂前平台处,可观“云水相澄上下鲜”[15];因偏于一隅,树木繁茂,因幽致,故“奥密”。堂为读书之所,乾隆皇帝诗中多次强调此处是幽静读书之所,乾隆二十三年(1758年)《再题惠山园八景·载时堂》:“座有箴铭架有书,延清最可适㡬余。”[15]乾隆二十五年(1760年)《再题惠山园八景·载时堂》:“东岭山堂好,琴书静与宜;开轩无长物,种树有乔枝。”[15]乾隆五十年(1785年)《再题惠山园八景·载时堂》:“背山临水构书堂,乐不为疲抚缥缃。”[15]载时堂之名,多有珍惜光阴之意,在乾隆皇帝诗作中多有体现,如乾隆十九年(1754年)《题惠山园八景·载时堂》:“玩愒曾何谓,分阴惜不遑。”[15]乾隆二十年(1755年)《再题惠山园八景·载时堂》:“流阴每拟惜陶侃,仰止兼因溯史迁。”[15]乾隆四十一年(1776年)《再题惠山园八景·载时堂》:“载时多少惜时意,一瞬流光没处寻。”[15]载时堂内向围合,相比水乐亭之“动”,此处最“静”;且其位于水岸佳处,可览堂外山水之景,兼得内外景致。

居中的知鱼桥,长桥卧波,山林环绕,与水池一起构成明亮而开阔的景观空间,成为辐射周围沿岸景致的枢纽,景致开放而外向,呈面状形态分布。知鱼桥所形成的水景空间,串联组织其西端的水乐亭之景和东端的载时堂之景。3处景致构成步移景异的游赏体验:1)从点状空间到面状空间,再到点状空间;2)从池岸小亭到水池长桥,再到池岸书堂;3)从观瀑之所到水面观鱼之所,再到读书之所;4)从室内景致空间(兼室外北向)到开放外向景致,再到室内景致空间(兼室外西向)。3处景致在空间形态、内容、功能、开合上皆形成叙事的差异化,构成丰富的换景体验。

3.4 因桥生境

知鱼桥的景致虽写仿寄畅园七星桥,但桥名做了更改,采用庄子与惠子“鱼乐之辩”典故,变成了一座观鱼抒怀的濠梁,与古人对话,自然怀古生情。乾隆皇帝多次明确表示知鱼桥景致“若濠上”“与秋水濠梁同趣”[15]。每到知鱼桥,乾隆皇帝都会写诗,而“鱼乐之辩”是诗中不变的主题。如乾隆十九年(1754年)《题惠山园八景·知鱼桥》:“濠梁真识乐,竿线不须投;子我嗤多辩,烟波匪外求。”[15]感言他的濠梁——知鱼桥真的可以发现鱼之乐,不需要钓竿鱼线,并笑话庄子与惠子的“鱼乐之辩”,隐世江湖不需要外求,这似乎呼应了简文帝所说的“会心处不必在远”;乾隆二十年(1755年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“当日惠庄评论处,至今知者是娵隅。”[15]当年庄子和惠子鱼乐之辩的地点在哪里?如今知道答案的只有鱼儿。乾隆二十三年(1758年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“谩道跃潜殊理趣,鱼知鱼乐我因知。”[15]休说鱼的跃与潜(比喻出仕和退隐)有不同的道理和乐趣,鱼知道自己的快乐,我也知道。乾隆二十八年(1763年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“㡬个文鳞水面游,偶因浮豫识庄周;繄予乐欲公天下,那向区区在藻求。”[15]鱼儿游于水面,偶尔跃出水面认识了庄子,而我的快乐是以天下为公,哪能像鱼儿一样在水藻里寻求快乐。

乾隆皇帝针对“鱼乐之辩”也提出自己的见解,他开玩笑“嘲笑”庄子和惠子的争辩,如乾隆二十六年(1761年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“便是游鳞那无乐,欲嗤庄叟太言知。”[15]乾隆三十一年(1766年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“数典列庄亦繁矣,由来其乐有鱼知。”[15]再如乾隆三十三年(1768年),有诗云:“庄恵是非嫌语絮,请看者个早知春。”[15]乾隆三十七年(1772年)《再题惠山园八景·知鱼桥》:“却嗤庄恵特多事,何必辨知与不知。”[15]由此可见,乾隆皇帝虽然将桥取名为知鱼桥,却似乎不是为了夸奖庄子和惠子的辩论,而是要明确表达自己的观点——他知道鱼乐不乐,并且笑话庄子和惠子的“语絮”与“多事”,每来一次,就玩笑一次,几乎从不间断。庄子与惠子的二人之辩,乾隆皇帝加入后,成为三人之辩,乾隆皇帝的知鱼桥因此也产生了新的时代含义。

4 结语

知鱼桥是乾隆皇帝对“鱼乐之辩”的直白回答,这座惠山园“濠梁”何以“与秋水濠梁同趣”?从桥的形式、位置、环境等方面略见一斑(图8)。

8 知鱼桥的桥景布局示意图Diagram of bridge landscape pattern of Zhiyu Bridge

1)桥的形式有诸多特点。其一为平桥,如浮于水面,相比跨在空中之桥,更加亲水,方便观鱼;其二是长桥,人在水面观鱼的时间更长、观鱼的位置更多;其三是桥门,石坊设在桥头,匾额“知鱼桥”明确点题,并对观鱼之境进行空间界定和氛围暗示,使得观鱼更有仪式感。

2)桥的位置也有重要特点。其一,桥在池中,被水环绕,形成“面状水面+长桥”的组合,桥的中心感相比惠山园其他水口之桥或跨溪之桥更强,构成水面上的核心景物,可从水岸进入“水中”,入水观鱼的体验过程更加丰富;其二,桥与水面呈一倾斜角度,且不等分水面,不同水面的鱼乐之景呈现差异性。

3)桥的环境,以桥为中心,水池环绕形成第一层围合,沿池岸稍有建筑点缀,山林再做第二次围合,北山高,南山低,往西还可借远景于万寿山,“水木明瑟”之景,已具备“濠梁之性”[21]⑩。在如此的“翳然林水”景观中,乾隆皇帝不愿做庄子和惠子“鱼乐之辩”的旁观者,他入桥观鱼,积极发表见解,因桥怀古,让知鱼桥获得新的文化含义,知鱼桥虽源自“秋水濠梁”,但终成“惠山园濠梁”。

知鱼桥的景致营造绝非单一的桥梁设计,而是综合了园林物理环境和历史文化环境的整体营造;并融合了观桥成景、立桥观景、过桥换景和因桥生境4个方面内容,生动体现了古人的系统性设计思维,非常值得在当今的建筑景观设计中加以学习运用和继承创新。本研究仅以惠山园知鱼桥为例,初步探析古代濠梁文化景观的营造智慧,还有大量的濠梁值得进一步发掘与研究。

注释(Notes):

① 《梁太清目》原书已佚,唐代裴孝源《贞观公私画史》中注解中提及:“《濠梁图》一卷,《梁太清目》作两卷,并载下二卷。”详见参考文献[3]。

② 现藏天津博物馆,围绕《濠梁秋水图》是否为李唐所作,学界仍有争议。

③ 明代寄畅园知鱼槛(水中亭桥)与清代流传至今的知鱼槛(岸边水榭)有明显差异。详见参考文献[6]。

④ 清漪园是颐和园的前身,始建于乾隆十五年(1750年),咸丰十年(1860年)遭英法联军焚毁,光绪十四年(1888年)开始重修,改名为颐和园。详见参考文献[17]。

⑤ 桥景是指以桥为核心要素所组织形成的景致。包括观桥成景、立桥观景、过桥换景,以及因桥生境。桥景研究是将与桥发生“关联”的“景”,和桥作为一个整体来分析。“关联”一共包括3种:视线关联、路径关联、联想关联。视线关联,即视线连接的景,桥上观景,桥外观桥,两者是看与被看的关系,包括观桥成景和立桥观景;路径关联,即路径连接的景。桥作为路径重要节点,组织联系其前后或左右的景致空间,过桥换景;联想关联,即联想产生的境。桥作为象征符号,产生的丰富移情联想,因桥生境。详见参考文献[14]文中对桥景的具体阐述。

⑥ 乾隆皇帝甲戌年(1754年)《题惠山园八景》序:“江南诸名墅,惟惠山秦园最古,我皇祖赐题曰寄畅,辛未春南巡,喜其幽致,携图以归,肖其意于万寿山之东麓,名曰惠山园,一亭一径足谐奇趣,得景凡八,各系以诗。”可见惠山园建于乾隆辛未年南巡回京后,即乾隆十六年(1751年),整体仿照寄畅园,3年后建成,乾隆写诗题咏。

⑦ 乾隆皇帝甲戌年(1754年)御制诗《题惠山园八景》,分别为:载时堂、墨妙轩、就云楼、澹碧斋、水乐亭、知鱼桥、寻诗径、涵光洞。

⑧ 根据颐和园《工程清单》载,光绪十九年(1893年)一月二十一到二十五:“谐趣园饮绿敞厅签钉角梁椽木”,张龙推断谐趣园工程于光绪十八年(1892年)开工。

⑨ 原载时堂所在的位置,是光绪谐趣园重建后原址建成知春堂,参考先存知春堂所在位置,往西看,可借景万寿山。⑩ 《水经注·济水》:“目对鱼鸟,水木明瑟,可谓濠梁之性,物我无违矣。”

图片来源(Sources of Figures):

图1藏于哈佛大学汉和图书馆;图3引自参考文献[17];图6、7底图来源于参考文献[17];其余图片均由作者绘制和拍摄。