微域气候对莆田枇杷品质的影响分析*

卢冰冰 孙蔡亮 芦文豪 孙朝锋

(1.福建省莆田市涵江区气象局,福建 莆田 351111;2.福建省莆田市气象局,福建 莆田 351100;3.福建省气象服务中心,福建 福州 350028)

1 概述

枇杷是莆田市四大名果之一,也是莆田市的地理标志产品,其果实在春末夏初成熟,风味甜酸适口,深受消费者喜爱。莆田枇杷种植历史悠久,具有自然资源、品种资源、栽培技术等独特优势,主产区常太镇被誉为“中国枇杷第一乡”[1]。枇杷是较典型的亚热带水果,生长发育过程的气象条件对枇杷产量和质量影响很大。在枇杷果实发育期,若遇到-3℃以下低温就会受冻,若降水过多,轻则果实着色差、成熟迟、风味变淡;重则裂果,尤以果皮薄、糖分高的品种更甚;成熟期若遇高温,易发生日灼病等[2],可见气候条件对枇杷品质的影响明显。莆田市地处闽中沿海山地、丘陵带,且枇杷主要栽植在丘陵山地,种植区下垫面地形和气候环境复杂。因此,研究微域气候对枇杷品质的影响,对于提高枇杷的品质和价值,开发利用丘陵山地小气候资源具有重要的参考意义。

国内学者已对枇杷开展了较多研究,主要集中在枇杷栽培技术、品种培育等方面,其中在枇杷气候方面的研究,主要以枇杷生长发育气候适宜性条件分析与灾害风险分析为主。林燕金等[3]根据福建省各个枇杷产区不同纬度及小气候的差异,以幼果发育期的极端最低气温作为福建省枇杷经济栽培的主要限制因子,划分福建省各个枇杷种植适宜区;杨凯等[4]根据莆田市冬季逐日气候资料和枇杷相对气象产量,对枇杷低温害的致灾因子和低温害综合气候指标进行了研究;陈荣璋等[5]从云霄县的地理位置及枇杷的特性等入手,对云霄县种植枇杷的气候适应性进行分析;陈家金等[6]通过辨识影响福建省枇杷生长发育和产量的主要致灾因子,分析枇杷对气象灾害的致灾危险性、敏感性和暴露性,评估枇杷气象灾害的综合风险。

在枇杷品质研究方面,主要集中在针对不同品种、不同果袋套袋、不同土壤的枇杷品质要素测定与对比分析。林建成等[7]对福建省5个主栽品种枇杷果实的品质进行分析比较并探讨,并以糖酸比和固酸比作为衡量枇杷果实品质的主要指标;王利芬等[8]采用单层双色纸袋对3个白沙枇杷品种果实进行套袋试验,提出单层双色纸袋套袋可提高枇杷果实的品质;梁栋[9]以成都市龙泉驿区6年生“大五星”枇杷为试验材料,测定并分析试验园土壤本底值,研究了配方施肥对枇杷园土壤理化性质、叶片光合特性及果实品质的影响等;但未见气候对枇杷品质影响的相关研究。因此,本文利用莆田市枇杷种植区26个基地枇杷(“解放钟”品种)的品质检测数据和区域气象站气象监测数据,分析微域气候条件对枇杷品质理化成分的影响,确定影响枇杷品质的关键期和关键气象因子,以期为莆田市枇杷合理布局和提质增效提供参考依据。

2 研究区域与研究方法

2.1 研究区域概况

莆田市地处福建省中部沿海(24°59′N~25°46′N,118°27′E~119°56′E),属典型的亚热带海洋性季风气候,境内地势西北高、东南低,横剖面呈马鞍状,背倚戴云山脉,面对台湾海峡;年平均气温20.7℃,最冷月(1月)平均气温12.2℃,最热月(7月)平均气温28.7℃,气温平均日较差16.7℃,年平均日照时数1852.7h,年平均降雨量1476.8mm。莆田市气候条件有利于枇杷的种植和生长,2019年莆田市枇杷产量达6.0万t,占福建省枇杷总产量19.2%,主要种植在木兰溪、泗华溪、萩芦溪三大流域,以及东圳水库沿岸平坦开阔地和丘陵山地[10]。

2.2 数据来源

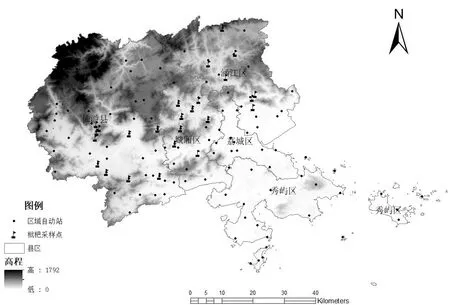

气象数据来源于福建省气象信息中心,包括莆田市及其临近县市的国家站和区域自动站观测数据;枇杷(“解放钟”品种)的品质检测数据来源于福建省产品质量检验研究院对位于不同地理位置的26个采样点的枇杷理化成分检测数据。

图1 莆田市枇杷种植区采样点分布图

2.3 研究方法

2.3.1 枇杷理化成分测定

选择莆田市枇杷主栽品种“解放钟”,于2021年4月上旬枇杷成熟期,选择地理差异大、位于不同海拔高度的26个采样点进行采样,共采摘样本26个,每个采样点随机选取生长良好、果型适中的成熟枇杷20颗。采摘样本做好标记、包装完好后立即送至福建省产品质量检验研究院进行品质理化成分测定,测定内容包括枇杷单果重、可食率、可溶性固形物、总糖、总酸、氨基酸、维生素C共7项品质数据。

2.3.2 品质与气候相关性分析

考虑影响枇杷品质的时段主要集中在果实发育至成熟期,结合莆田市“解放钟”品种枇杷的物候期,采用相关分析的方法,分析采摘日至前90d气候条件对枇杷品质的影响。通过分析各个采样点采摘日至前10d、20d、30d、……、90d每个周期内的气温日较差,≥10.0℃有效积温,日降水量≥0.1mm的阴雨日数,平均相对湿度以及日照时数5个气象因子与枇杷可溶性固形物、总糖、总酸、氨基酸、维生素C、单果重、可食率、糖酸比、固酸比之间的关系,确定影响各品质理化成分的关键期和关键气象因子。

3 结果分析

3.1 影响枇杷品质的气象因子

3.1.1 可溶性固形物

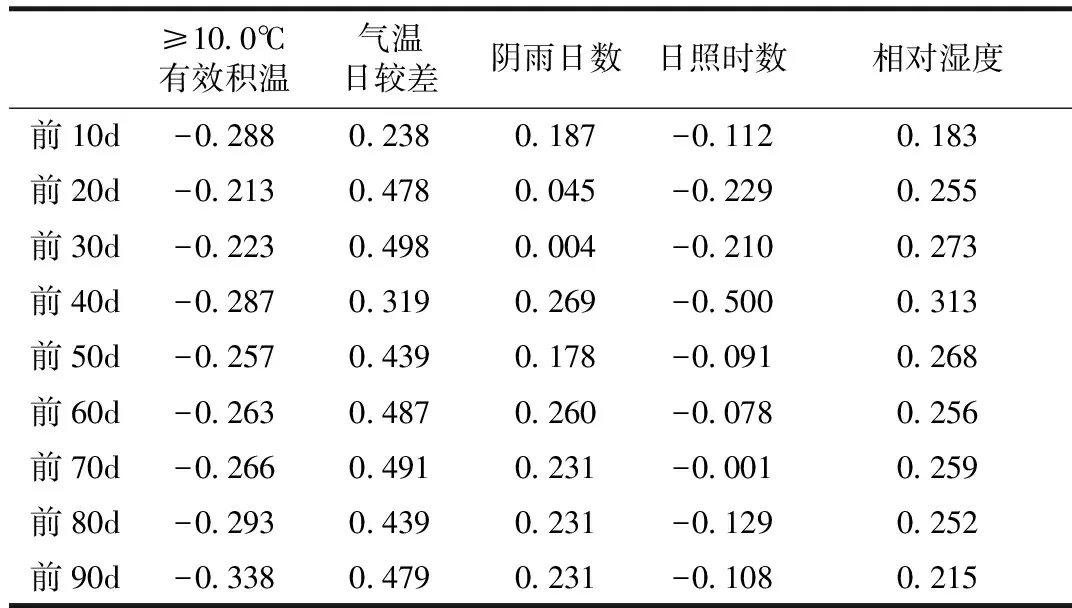

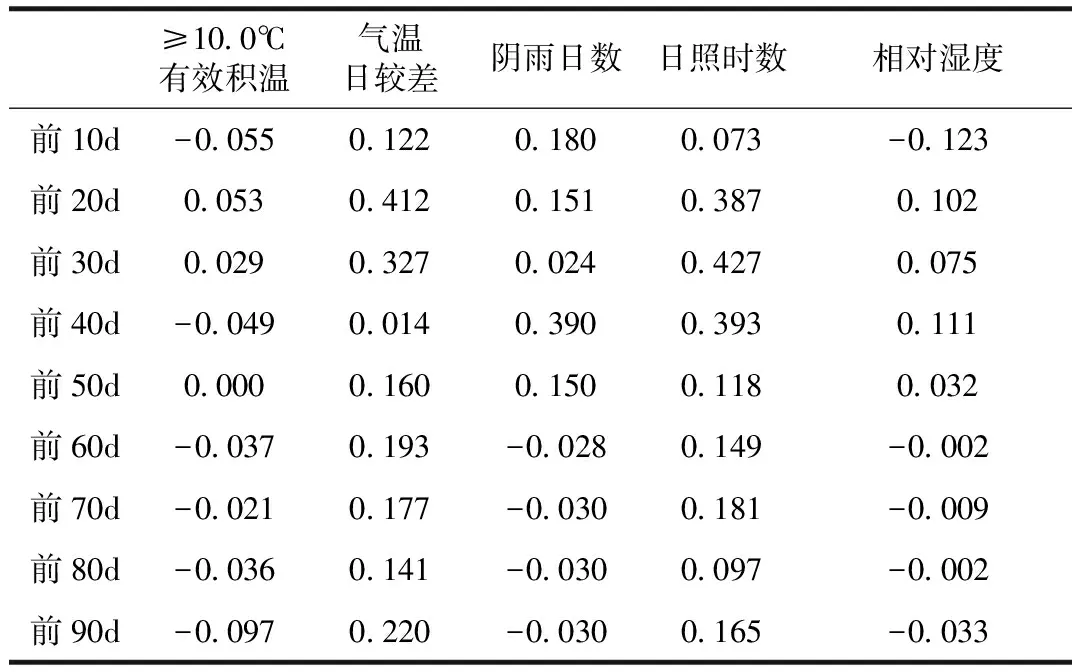

可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合物的总称,包括糖、酸、维生素、矿物质等,其含量是影响果实品质的一个重要因素,也是衡量枇杷果实性状优劣的重要指标之一[11]。从表1可以看出,枇杷可溶性固形物含量与果实发育期≥10.0℃有效积温呈弱正相关关系,与日照时数、平均相对湿度呈负相关关系,与果实发育期气温日较差、阴雨日数关系不明显。可溶性固形物与采摘日前60d的日照时数和前20d的平均相对湿度负相关最大,可见,采摘日前60d相对较少的日照,前20d内较小的空气湿度,有利于枇杷可溶性固形物含量的增加。

表1 枇杷可溶性固形物与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.2 总糖

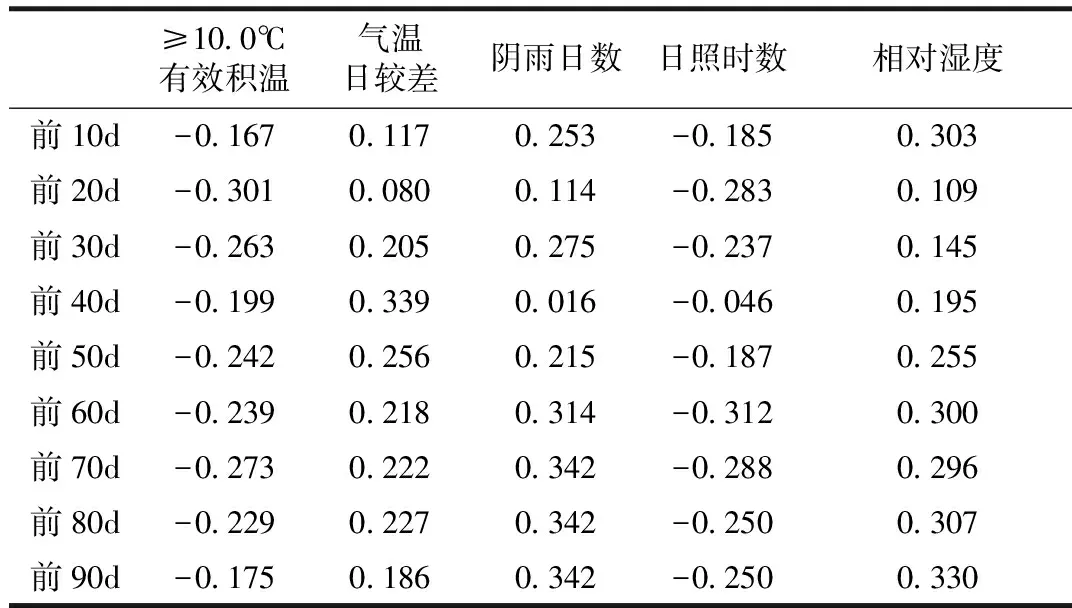

糖是果实内在品质的重要表征指标之一,光照、温度、水分、激素以及栽培措施对果实中糖分的积累均有重要影响[12]。从表2可以看出,枇杷总糖含量与果实发育期≥10.0℃有效积温呈负相关,与果实发育期阴雨日数、平均相对湿度呈正相关,与果实发育期气温日较差、日照时数关系不明显。总糖含量与采摘日前20~30d的有效积温负相关最大,可见采摘日前30d之内温度升高,有效积温增大,呼吸加强,不利于果实体内的糖分积累;与采摘日前90d的阴雨日数和相对湿度正相关最大,可以看出,从枇杷幼果开始发育至果实成熟期间,较多的降水日数和较大的湿度,有利于枇杷果实总糖的积累。综合来看,采摘日前1个月之内适当偏低的温度,有效积温越小,整个果实发育期适当较多的雨日和较大的湿度,越有利于枇杷果实中糖分的积累。

表2 枇杷总糖与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.3 总酸

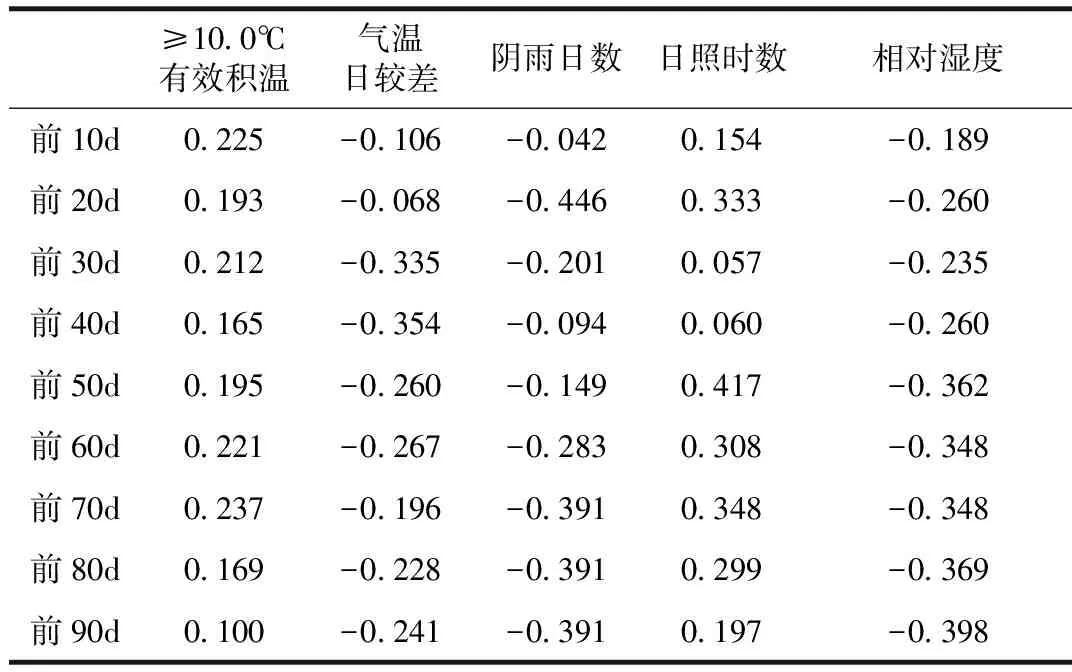

枇杷果实中的有机酸对枇杷品质来说意义重大,果实酸的代谢受温度等气象因子的影响很大[13]。从表3可以看出,枇杷总酸含量与果实发育期气温日较差、日照时数呈负相关,与≥10.0℃有效积温、阴雨日数、相对湿度的关系不明显。总酸含量与采摘日前20d的气温日较差、前40d的日照时数负相关最好,可见在枇杷果实发育后期日照越充足,日较差越大,总酸含量越小。综上所述,采摘日前20~30d的气温日较差越大、前40d的日照时数越多,越有利于枇杷总酸含量的下降。

表3 枇杷总酸与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.4 氨基酸总量

枇杷果实中氨基酸种类齐全,营养价值较高,包括苯丙氨酸、苏氨酸和赖氨酸等7种人体必需氨基酸,组氨酸和精氨酸等2种半必需氨基酸及8种其他氨基酸[14]。从表4可知,枇杷氨基酸含量与果实发育期的气温日较差和相对湿度呈正相关,与果实发育期≥10.0℃有效积温和日照时数呈负相关,与阴雨日数的相关不明显。氨基酸含量与采摘日前30d的气温日较差相关性最好,可见采摘前1个月内温差越大,越有利于氨基酸总量的积累;与采摘日前40d的日照时数、前90d的≥10.0℃有效积温负相关最大,则枇杷采摘日前40d的日照越充足,果实发育期温度越高,有效积温越大,反而不利于氨基酸总量的积累;此外枇杷氨基酸总量还与采摘日前40d的相对湿度呈现正相关。综合来看,采摘日前30d内气温日较差越大,采摘日前40d较少的日照和果实发育期较小的有效积温,采摘日前40d较大的湿度,更有利于枇杷果实中氨基酸总量的积累。

表4 枇杷氨基酸总量与采摘前不同时段气象因子相关系数

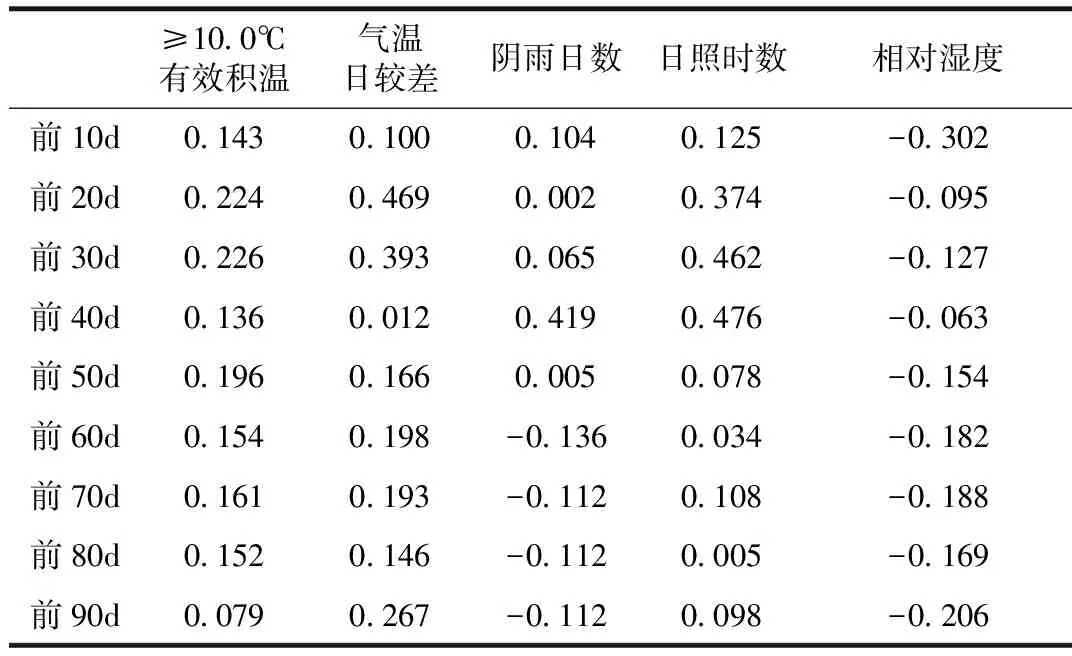

3.1.5 维生素C含量

维生素C含量是评价枇杷营养价值的重要指标之一。从表5可以看出,枇杷维生素C含量与果实发育期气温日较差、阴雨日数和相对湿度呈正相关,与果实发育期≥10.0℃有效积温、日照时数呈负相关。枇杷维生素C含量与果实发育期的阴雨日数、相对湿度相关最好,说明从枇杷幼果开始发育至果实成熟期间降水日数越多,湿度越大,越有利于维生素C含量的积累;还与采摘日前40d的气温日较差相关最好,可见果实膨大期温差越大,越有利于提高维生素C含量;与采摘日前60d的日照时数,前20d的≥10.0℃有效积温负相关最大,可见采摘日前60d的日照越充足,前20d的温度越高,反而不利于维生素C含量的积累。综合来看,采摘日前40d的气温日较差越大,前20d的有效积温越小,整个果实发育期适当较多的阴雨日数和较大的湿度,前60d相对较少的日照,越有利于枇杷果实中维生素C含量的增加。

表5 枇杷维生素C含量与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.6 单果重

枇杷单果重是评价枇杷品质的一项重要指标。从表6可以看出,枇杷单果重与果实发育期≥10.0℃有效积温、日照时数呈现正相关,与果实发育期的阴雨日数、平均相对湿度、气温日较差呈现负相关。单果重与采摘日前70d的有效积温、前60d的日照时数正相关最好,可见采摘日前60~70d内温度越高、日照充足,越有利果实增重;与采摘日前90d的阴雨日数和平均相对湿度负相关最大,可见从枇杷幼果开始发育至果实成熟期间,降水日数越多、湿度越大,越不利于果实膨大增重;此外,单果重还与采摘日前40d的气温日较差呈现明显负相关。综合来看,采摘日前60~70d内温度越高、日照越足,采摘日前90d的阴雨日数越少、湿度越小,越有利于枇杷果实发育和提高单果重。

表6 枇杷单果重与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.7 可食率

果实可食率是表征枇杷品质性状之一。从表7可知,枇杷可食率与果实发育期≥10.0℃有效积温、日照时数呈现正相关,与果实发育期的阴雨日数、平均相对湿度、气温日较差呈现负相关。可食率与采摘日前50d的日照时数相关性最好,可见采摘前50d内日照越充足,枇杷可食率越高;与采摘日前90d的阴雨日数和平均相对湿度负相关最好,可见从枇杷幼果开始发育至果实成熟期间,降水日数越多、湿度越大,果实可食率越低;此外,可食率还与采摘日前30~40d的气温日较差呈现明显负相关。综合来看,采摘日前50d内日照时数越充足,采摘日前90d的阴雨日数越少、空气湿度越小,越有利于提高枇杷果实可食率。

表7 枇杷可食率与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.8 糖酸比

糖酸比(总糖含量/总酸含量)是影响果实口感的最主要因子,也是目前国际上直接评价枇杷果实适口性的主要指标之一[15]。从表8可见,枇杷糖酸比与果实发育期气温日较差、日照时数呈正相关,与果实发育期≥10.0℃有效积温、阴雨日数和相对湿度关系不大。糖酸比与采摘日前30d的日照时数、前20d的气温日较差相关最好,可见枇杷生长后期的光照越充足,气温日较差越大,糖酸比越大。总体来看,采摘日前30d的日照时数越长、前20d气温日较差越大,枇杷糖酸比越大,品质越好。

表8 枇杷糖酸比与采摘前不同时段气象因子相关系数

3.1.9 固酸比

固酸比(可溶性固形物含量/总酸含量)也是衡量枇杷果实风味和成熟程度的重要指标。从表9可见,枇杷固酸比与果实发育期气温日较差、日照时数、≥10.0℃有效积温呈正相关,与果实发育期相对湿度和阴雨日数关系不明显。固酸比与采摘日前40d的日照时数、前20d的气温日较差相关最好,可见枇杷果实发育后期的光照越充足,气温日较差越大,固酸比越大。总的来看,采摘日前40d的日照时数越长、前20d的气温日较差越大,枇杷固酸比越大,品质越好。

表9 枇杷固酸比与采摘前不同时段气象因子相关系数

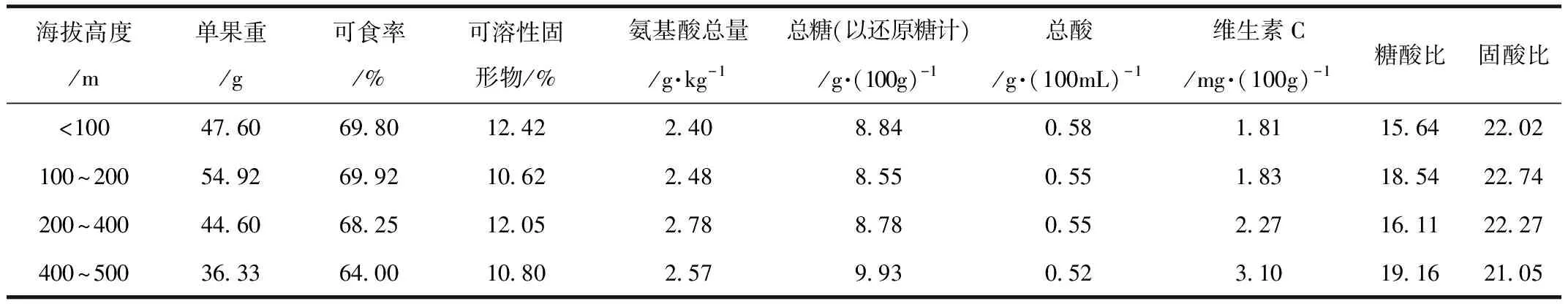

3.2 不同海拔高度对枇杷果实品质的影响

莆田市枇杷多栽培于海拔100~600m的山坡地,种植地因气候环境条件不同,所生产的枇杷果形及品质略有差异[16]。从表10可以看出,在海拔500m以下的枇杷种植区域,枇杷单果重和可食率随着海拔高度的增加而下降,并以100~200m种植区域为最大,可见低海拔区域热量和光照条件良好,更有利于枇杷果实膨大增重和提高果实可食率;总糖含量、糖酸比、维生素C含量总体上随着海拔高度的增加而增加,并在海拔高度400~500m区域达最大;总酸含量随着海拔高度增加而下降;可见种植在400~500m海拔高度的枇杷最有利于枇杷果实总糖的积累和总酸的降低,从而提高糖酸比的数值。而可溶性固形物和固酸比随海拔呈现不规则变化,海拔超过400m的区域,可溶性固形物含量和固酸比开始下降;氨基酸总量在海拔400m以下区域随着海拔高度的增加而增加,400m以上区域氨基酸含量开始下降。综合来看,海拔500m以下的枇杷种植区域范围内,随着海拔高度的增加,枇杷总糖含量、糖酸比、维生素C含量增加,单果重、可食率和总酸含量下降,可溶性固形物、固酸比和氨基酸含量在海拔高度超过400m以上开始下降。

表10 不同海拔高度对枇杷果实品质的影响

4 结果与讨论

①影响枇杷单果重和可食率的关键期和关键气象因子为枇杷采摘日前70d的有效积温、前50~70d的日照时数、采摘日前90d的阴雨日数和湿度。枇杷果实膨大期温度越高、日照时数越长、阴雨日数越少,越有利于枇杷果实发育和单果重的增加。这与陈青英等[13]的研究结论一致。

②影响枇杷氨基酸含量的关键期和关键气象因子为采摘日前30d的气温日较差、前40d的日照时数、相对湿度和有效积温;枇杷果实膨大后期气温日较差越大、平均相对湿度越大,越有利于果实中氨基酸含量的增加,这与李国和等[17]的研究结论一致。

③影响枇杷维生素C含量的关键期和关键气象因子为采摘日前40d的气温日较差、前20d的有效积温,整个果实发育期的阴雨日数和平均相对湿度以及采摘前60d的日照。枇杷果实在发育过程中较大的相对湿度、果实发育后期较大的温差、适宜温度范围内处于偏低水平的气温,均有利于维生素C含量的提高,这与栾文文[18]、聂继云等[19]的研究结论一致。

④影响枇杷糖酸比和固酸比这2个风味品质物理量的关键期和关键气象因子主要是枇杷采摘日前30~40d的日照时数、前20d的气温日较差。可以看出,枇杷果实发育后期的微域气候对枇杷风味品质的影响尤为重要,枇杷采摘前30d左右日照时数越长、气温日较差越大,越有利于枇杷糖酸比和固酸比的提高,这与马力文等[20]、张智勇等[21]的研究结论一致。

⑤在海拔500m以下的枇杷种植区域,枇杷单果重和可食率随着海拔高度的增加而下降;总糖含量、糖酸比、维生素C含量总体上随着海拔高度的增加而增加;可溶性固形物和固酸比随海拔呈现不规则变化,海拔超过400m的区域,可溶性固形物含量和固酸比开始下降;氨基酸总量在海拔400m以下区域随着海拔高度的增加而增加,400m以上区域氨基酸含量开始下降。但由于目前枇杷采样园区集中在海拔500m以下,缺少500m以上区域样本,今后可继续增加高海拔枇杷园区果实采样,以进一步摸清枇杷品质理化成分随高度变化的空间规律。