区域旅游合作视角下陕南三市旅游圈构建与发展策略

李泓波刘龙龙

(1.商洛学院经济管理学院,陕西 商洛 726000; 2.商洛发展研究院,陕西 商洛 726000)

伴随着我国旅游市场规模不断扩大,游客的旅游需求层次逐步提升,旅游产业从规模扩张转向内涵提升,从以单一景点建设为核心、依靠门票经济、封闭的旅游自循环模式转向以区域资源整合、产业融合发展、共享共建的全域旅游发展模式。同时,随着公共交通网络的完善及家用汽车的普及,旅游行为的空间场域开始由知名景点旅游、单个城市旅游向多目的地组合式的区域旅游进行转变,全域旅游中“区域”的边界不断扩大。旅游业竞争呈现出由景点竞争、线路竞争、城市竞争进入区域协同与跨区域合作竞争的新阶段,区域整合体成为旅游业竞争的基本单位,加强区域旅游一体化合作,构建大旅游、开发大市场、建设大产业成为旅游业发展的大趋势。

与实践中不断被提出的以构建旅游圈为典型标准的区域旅游合作相呼应,学术界围绕区域旅游合作展开了大量研究,学者的研究焦点包括区域旅游合作的概念及理论基础[1]、区域旅游合作的影响因素及动力机制[2,3]、合作模式与治理网络[4]以及区域旅游合作竞争力评价[5,6];同时,也对区域旅游合作的实践案例围绕其演化阶段、合作模式、发展策略等展开研究,研究视野多集中在东部发达地区,如长三角、珠三角、京津冀及近些年发展迅速的环太湖旅游圈[7~9];鲜有对西部经济薄弱地区、区域旅游合作程度不高地区的实践探索。陕南地区的商洛、汉中、安康三市具有丰富的自然旅游资源和历史人文资源,且均将旅游产业作为主导产业,但旅游资源类型相似、旅游产品同质,区域旅游发展呈现竞争多、合作弱的特点,一则无法满足旅游市场中游客多目的地旅游的需求,二则区域竞争内耗影响了各市旅游产业的发展。为此,如何加强陕南三市区域旅游合作,构建陕南旅游圈,实现区域旅游整合发展是极具实践价值的命题,同时,对其他经济欠发达地区如何构建跨市域旅游合作机制具有借鉴意义。

1 区域旅游合作的理论框架

1.1 区域旅游合作的基础条件

区域旅游合作是区域内不同地区之间的旅游经济主体,将资源在地区间重新配置、组合,以获取最大经济效益、社会效益和生态效益[4]。资源、市场、发展水平等在地区间的差异性和联系性以及交通联系上的便利性和通达性是区域旅游的形成基础[10]。具体地,要实现区域旅游合作首先要具有旅游资源的丰富性与互补性,以发挥旅游资源的整体效应与互补效应;同时区域之间交通联系的便利性与通达性,方便游客在区域之间流动;旅游形象的差异化与互补性,满足游客多目的地旅游的需求;区域内不同地区客源市场的异质性,降低内部竞争的风险,促进区域旅游合作的形成。

1.2 区域旅游合作的类型模式

区域旅游合作空间体系是基于旅游资源条件、 旅游经济空间联系、市场细分及区域经济活力等条件下的空间自组织过程,从地理空间视角界定区域旅游合作模式,大体分为3种:(1)点—轴发展模式,该模式以旅游资源的整合为基础, 以旅游线路的组织为纽带,以观光旅游为主要产品形式,以赢得更多的输入性旅游客流为目的。(2)辐射型模式,该模式呈现出明显的圈层结构,以城市—区域或资源—市场空间关系为特征,以旅游承载力强的特大城市或具有大尺度吸向性的旅游景区为核心,以旅游经济联系为纽带形成的区域旅游空间体系。(3)网络型合作模式,该模式呈现多中心、高密度的网络形态,以紧密联系的城市群为框架,区域内部基础设施完备、旅游市场发达、城市间往往互为市场、互为资源,度假、商务、节事等高级旅游层次所占比重较大[1]。这3种模式在理论上形态从简单逐渐向复杂演化,在实践中也依照这样的顺序依次演变,如今多中心的网络型发展模式逐渐成为区域旅游合作的主要模式。

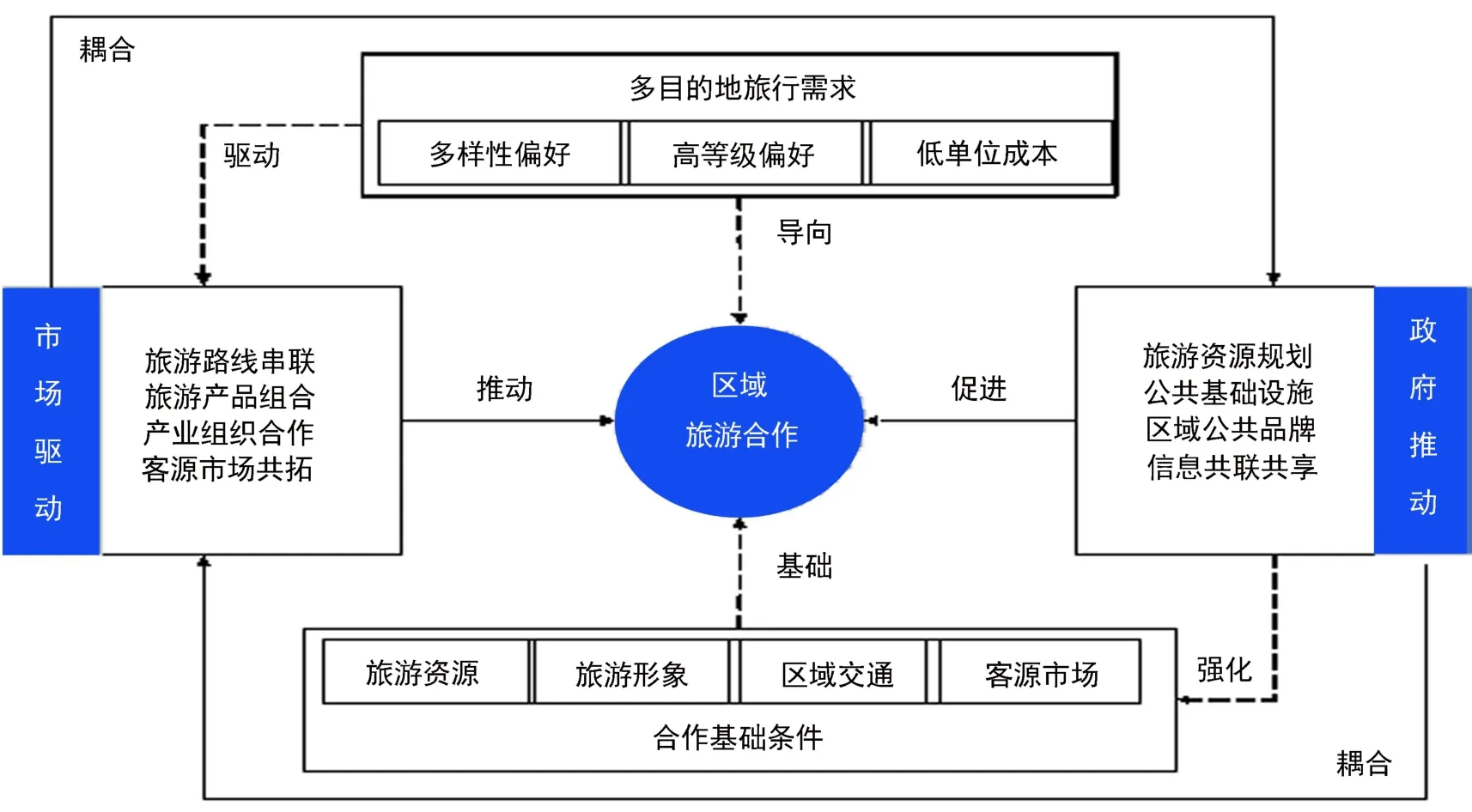

1.3 区域旅游合作的驱动机制

多种内外因素共同驱动区域旅游合作发展,其中游客多目的地旅行需求是促使区域旅游合作的直接市场动力。具体的,游客对旅游的“多样性偏好”“高等级偏好”“低单位成本偏好”导致多目的地旅游成为目前旅游市场的主导需求[11]。在供需规律的作用下,旅游市场、旅游企业率先响应游客需求,通过开发跨地区旅游线路、旅游企业连锁化等形式实现区域旅游合作发展。区位临近性、交通便捷性、资源差异性等构成了空间生长力,既是区域旅游合作的基础,又构成了推动区域旅游合作的内生动力。而缺乏政府部门的推动,往往区域内部各行政区之间竞争多过合作,直接导致了各自为政“以地方利益为前提的政策导向使雷同的旅游项目在区域内盲目重复建设造成旅游资源和建设资金的极度浪费”[12],政府通过政策导向、规划调整等方式可以实现区域旅游合作的优化组合、有序发展,最终实现全方位、高水平的区域旅游合作。

1.4 区域旅游合作的实现路径

综上所述,要实现区域旅游合作首先具备区域内旅游资源的差异性与互补性、交通联系的通达性与便捷性、旅游产品的差异化与互补化、及客源市场的异质性,不能只依赖区域本身的空间生长力和市场驱动力自发形成区域旅游合作,政府应通过引导、规划、合作为区域旅游合作的纵深发展注入动力。在具体实现中,通过建立串联区域的精品旅游路线、差异化的旅游产品、完善的公共基础设施、区域品牌共建等方式实现全方位、高水平合作,促进区域整体旅游产业的发展。

2 陕南旅游圈构建基础条件分析

2.1 旅游资源空间分布

旅游资源是旅游产业的基石,资源数量、类型结构以及地域分布组合状况直接影响旅游资源的开发范围、潜力和旅游市场规模。通过整理陕南地区旅游单体数据,得出区域内各市优秀旅游资源数量分布情况如表1所示,三市共计有A级景区101处,其中3A级以上94处,国家森林公园14处,国家湿地公园12处,国家地质公园4处,国家级自然保护区14处,省级度假区7处,全国重点文物保护单位28处,国家级非物质文化遗产14项,国家级特色小镇5所,陕南三市整体上旅游资源富集,尤其是自然旅游资源数量多、类型全、品质高。旅游资源在陕南三市数据分布较为均匀,但各市间旅游资源的类型有一定的差异性,首先,汉中市的人文旅游资源优势明显,以“两汉三国”为渊源保有大量的历史文化资源。其次,商洛市旅游资源开发建设成效显著,3A级以上景区占全区40%以上,区域唯一一处5A级景区也在商洛,省级度假区数量超过其他两市之和。安康市森林旅游资源、湿地旅游资源丰富,休闲康养旅游产业潜力巨大。整体上,陕南三市旅游资源内部具有一定的竞争性,但也存在较强的互补性,区域整体的规模效应可期。

2.2 客源市场空间结构

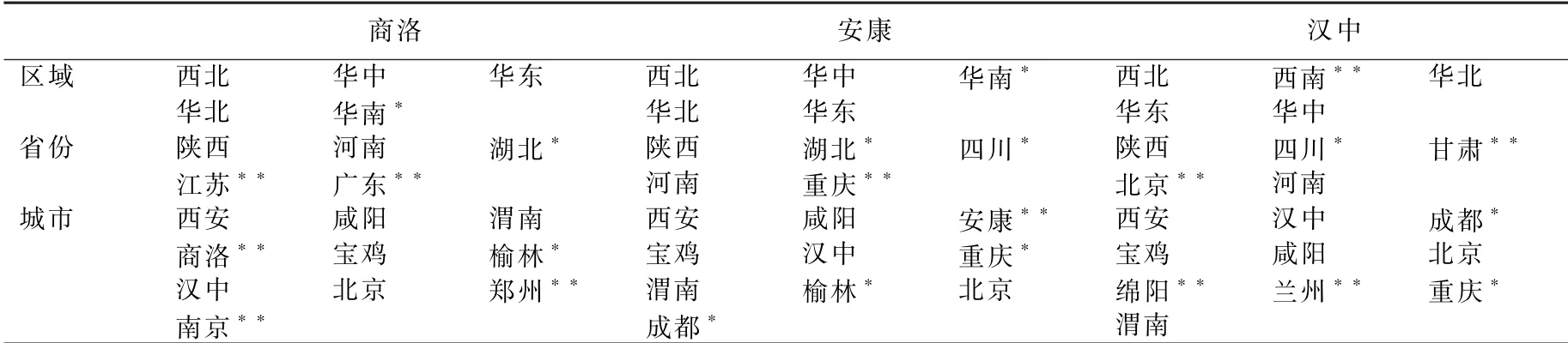

拓展客源市场是促成区域旅游合作的重要动力,区域内各地区往往通过内部客源自由流动和城市间溢出效应的共享两种渠道,以拓展外部客源市场。前者取决于区域内部本身的游客流动性,后者取决于区域外部市场是否兼具相似性与差异性。网络关注度对游客出游具有较强的前兆效应,对网络关注度空间分布的分析能较好反映客源市场的空间结构,本研究选取百度指数这一网络关注度指标,采集并整理2018年7月至2021年7月3年间“商洛旅游”“安康旅游”“汉中旅游”的网络关注度数据,按照区域、省份、城市三个维度分析空间分布状况,结果如表2,从区域维度上看,商洛市与安康市旅游业客源市场差别不大,汉中市旅游业对西南市场具有较强优势;从省份维度上看,商洛市旅游业在江苏、广东具有较强的市场影响力,安康市旅游业在重庆市具有较高的关注度,汉中市对甘肃、北京市场具有独特优势;从城市维度上看,商洛旅游对郑州、南京市场具有独特优势,汉中旅游对绵阳、兰州市场具有明显优势。总之,一方面陕南三市区域内部客源互通不强,商洛旅游并未受到安康、汉中游客的较高关注,安康旅游也未受到商洛、汉中游客的较高关注,区域内部的客源流动具有较大潜力。一方面,陕南三市在区域外部市场上具有较强的相似性,河南、湖北、四川等邻近省份以及省内西安、咸阳、渭南是三市共同的重要客源市场,而又有一定的差异性,商洛因邻近河南,在河南市场上优势明显,安康旅游在重庆市场优势明显,汉中因地理位置独特,对西北、西南市场具有较强的吸引力,陕南三市加强旅游合作可以共拓外部客源市场。

2.3 游客感知形象

建构整体旅游形象是进行区域旅游合作的最终目的之一,鲜明、独特的整体旅游形象也是形成强大旅游吸引力的重要保证。整体旅游形象的构建需要区域内各地区的旅游形象具有较强的相关性,以统筹整合发挥整体效应。本研究采用游客感知形象反映地区旅游形象,收集整理了国内最具影响力的旅游平台携程网、蚂蜂窝网上游客发布的商洛、安康、汉中旅游游记,应用文本挖掘软件ROST CM对三市的旅游形象进行分析,结果如下。

商洛市旅游形象更多体现为以“景区”为核心的秦岭生态风光旅游,尤其是森林旅游资源令游客记忆深刻。在旅游产品感知中,游客的“游”的感知程度最强,“行”、“住”次之, “吃”、“娱”较低,而旅游购物几乎没有游客提到,游客来商洛旅游更多以游览为主。

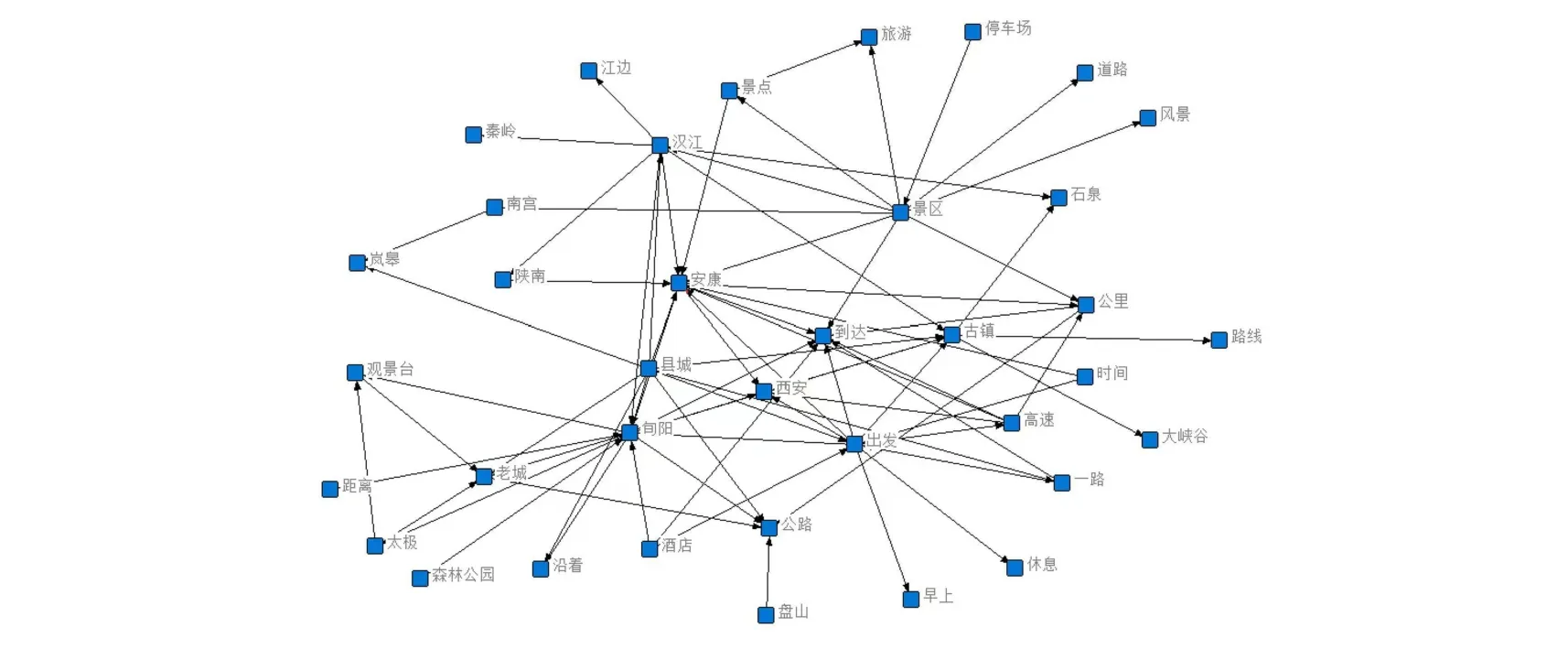

对游客发布的安康网络游记分析看出,游客对安康旅游的形象感知集中在以“汉江”为核心的山水风光和以“老城”、“古镇”为核心的历史文化旅游,尤其是旬阳市、石泉县的旅游资源集中,给游客留下深刻印象,在旅游产品感知中,“游”、“住”、“行”感知强烈,“吃”、“娱”、“购”游客印象不深刻。

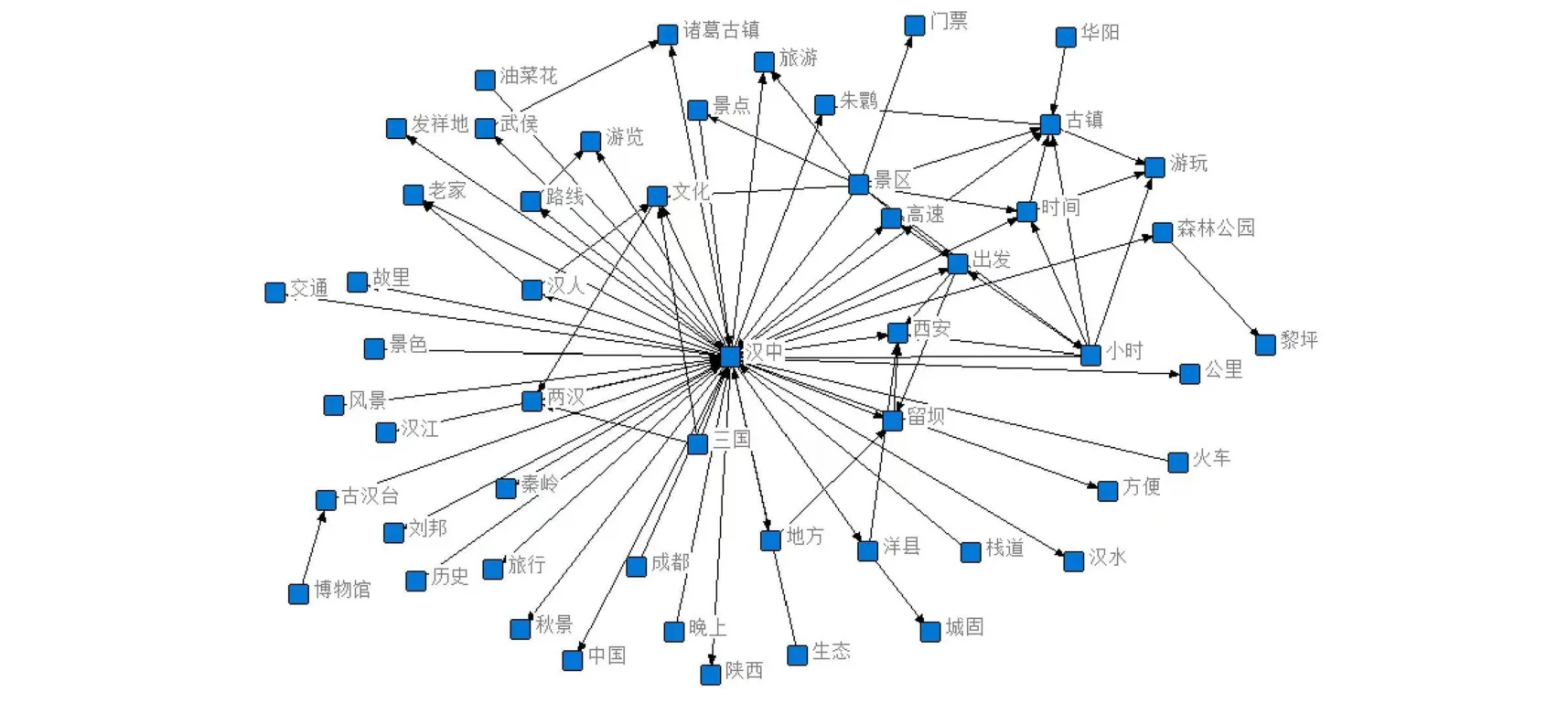

游客对汉中旅游的感知形象由以“两汉三国”为核心的历史文化旅游和秦岭生态旅游组合而成,该地区作为“汉”文化的发祥地,保有大量历史文化古迹令游客印象深刻。同时北依秦岭,南濒巴山,丰富的自然旅游资源形象也较突出。

综上,陕南三市旅游目的地形象有较强的相似性,受惠于秦岭优美的自然风光,丰富的生态资源,三市在发展旅游业中也都将生态旅游作为主要内容,三市优秀的生态旅游形象已经深入人心,商洛的森林旅游,安康的水体旅游以及汉中的生物生态旅游又具有一定的地方特性。故打造整体性的秦岭生态旅游形象,涵盖山地、湖泊、地貌、气候、生物的立体生态旅游形象,可以减少陕南三市内部的竞争性,同时发挥整体效应。此外,在文化旅游形象上,目前汉中的三国文化、安康的汉水文化以及商洛的民俗文化游客均有较深的印象,三市还可以打造区域整体的文化旅游形象。

2.4 区域旅游交通状况

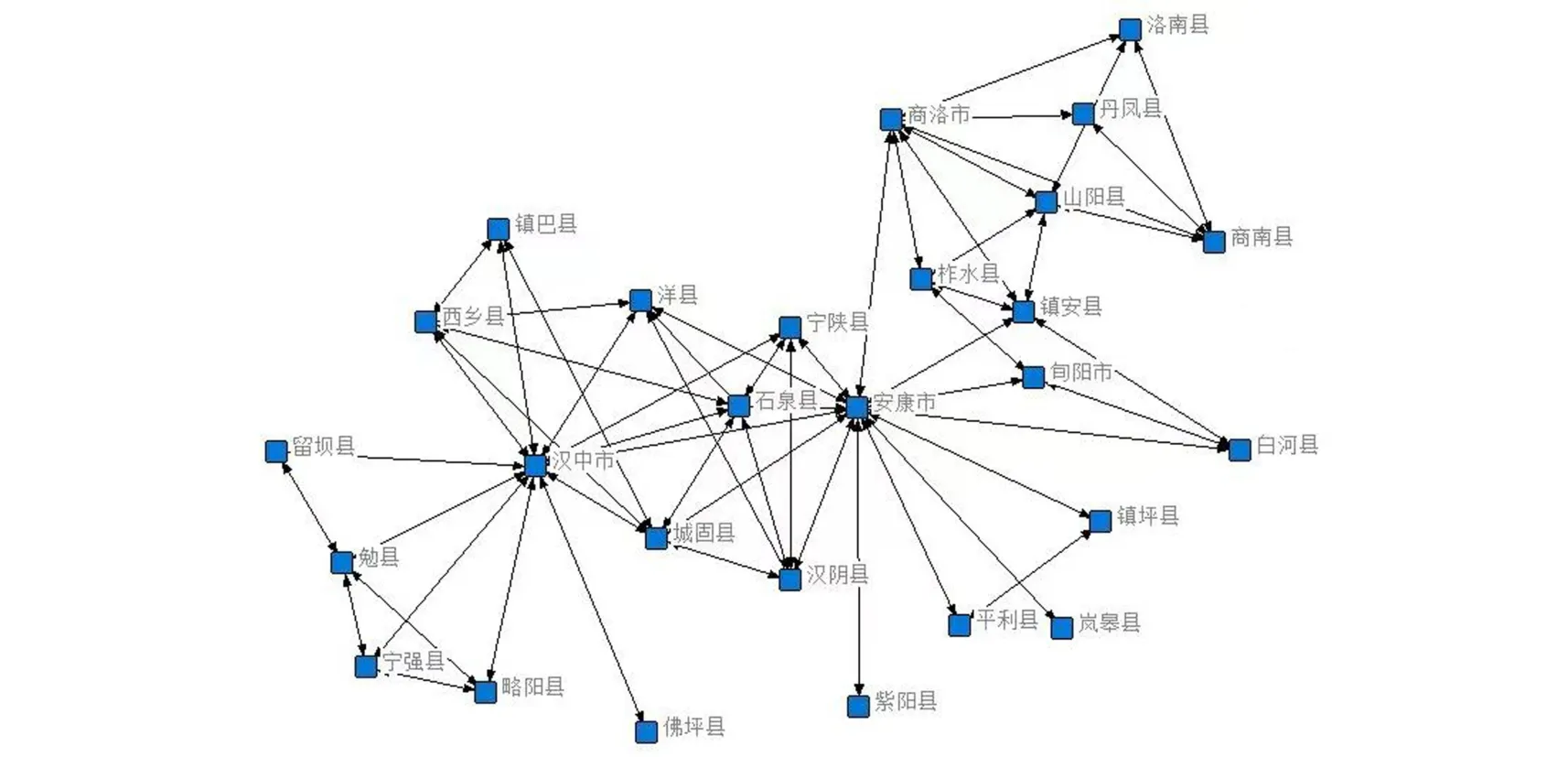

旅游交通作为沟通旅游目的地和客源地间的通道和桥梁,是影响客源地和目的地旅游空间结构的形成与演变、游客旅游体验及区域旅游合作的重要因素。陕南三市近些年现代交通体系迅速发展,境内有包茂、沪陕、京昆、福银、十天等多条高速线路贯通而过,密集的省道纵横交错串联区域内各市县。本研究以陕南三市区县为基本单元,收集各县区之间有无高速路直接联通数据,应用社会网络分析软件UCNET绘制陕南三市区县高速直连网络图(图4),除宁陕外,各个县区都有高速连通,但网络密度较低,县区之间高速路直接连通度较低,往往需要绕行中心城市。同时,纵向连通度较高,横向连通度较低。

游客在区域内流动很大程度上依靠公共交通,故本研究查询了陕南三市各区县客运站班次表,收集县区之间有无直达班次的数据信息,应用社会网络分析软件UCNET绘制陕南三市区县之间公共交通通达示意图(图5),相较于高速路网该网络密度更大,区县直接公共交通通达程度较高,但相较汉中与安康的紧密联系,商洛与直接临近的安康市公共交通通达性较低。

图 2 基于游客商洛网络游记分析的语义网络

图 3 基于游客安康网络游记分析的语义网络

图 4 基于游客汉中网络游记分析的语义网络

图 5 陕南三市区县高速直连网络示意

图 6 陕南三市区县公共交通网络示意

表 2 基于网络关注度分析的陕南三市旅游客源市场空间分布

图 1 区域旅游合作理论框架

表 1 陕南三市优秀旅游资源地区数量分布

3 陕南三市旅游圈发展存在问题与策略分析

3.1 陕南三市区域旅游合作存在问题分析

综合陕南三市区域旅游合作的基础分析并对比区域旅游合作的理论框架,陕南三市具有较大的区域旅游合作潜力,但目前整体状况属于内部竞争强过区域合作,具体表现为无论是客观地旅游资源开发还是游客对陕南三市的旅游形象感知,都具有较高程度的同质性与竞争性,尤其是商洛与安康两市的旅游资源在类型、种类、品质上都具有高度的同质性,游客对两地的旅游形象感知集中为以秦岭为依托的山地、峡谷、地质旅游资源聚集区。在客源市场上也具有较高的竞争性,陕西省其他城市,以及湖北、河南、四川临近城市是三市共同的主要市场,从游客关注度分布发现陕南三市市与市之间游客流动较少。此外,三市旅游产业发展品质不高,产品结构不合理,游客对三市的旅游感知均以游览为主,这很大程度上说明三个城市旅游产品主要以游览观光为主,缺乏参与性与娱乐性,与其它产业融合不足,影响旅游增值效应的发挥以及游客的复游意愿。最后,区域内交通和旅游协调配合能力仍显不足,一方面,高速路网纵向联通度高,横向连通度低,不利用游客在区域内流动,高速路与景区之间的接驳道路等级普遍较低,影响游客体验;另一方面,公共交通网络不发达,散客旅游可选公共交通替代性差,“最后一公里”问题突出且往来换乘困难。

3.2 陕南三市旅游圈发展策略

3.2.1 政府引导,构建区域旅游合作治理网络 区域旅游合作涉及多方利益协调,目前陕南三市旅游发展地方主义倾向明显,且三市均属于经济欠发达地区,市场组织发育不足,故地方政府应积极行为,促进区域旅游合作,提供有利于地区旅游合作的“准公共产品”。政府牵头要成立陕南三市区域旅游合作组织,将政府部门、企业组织、社会组织、高校纳入其中,负责区域旅游的整体规划、建设、管理与协调,维护不同利益主体共享的经济政策环境。通过政策激励等方式促进旅游企业间合作,扩大旅游企业规模,实现旅游业务地区间无缝对接,壮大实施区域旅游合作的市场主体。通过旅游节、旅游论坛等形式引导社会组织、科研机构为陕南旅游圈提供人力、智力支持,扩大陕南旅游圈的影响力。

3.2.2 科学规划,打造互联互动区域旅游综合体 目前陕南三市旅游发展横向上联动不足,纵向上旅游要素开发不协调,旅游产业链不完备。从横向区域合作上,一方面科学布局旅游线路,以主要旅游资源为据点、以旅游交通联线为轴,设置覆盖三市的旅游线路;一方面要突出地方特色,在三市都积极发展生态旅游的同时,汉中市可以“三国文化”文化旅游为特色,安康市以“富硒康养”康养旅游为特色,商洛市以“民俗民宿”休闲旅游为特色,拓展区域整体的旅游丰富度。在纵向上陕南三市应进一步提高旅游开发层次,以陕南菜系、特色民宿、文化演艺、康养娱乐、特色旅游纪念品、地方特产等方式构建涵盖游客吃、住、行、游、娱、购全部旅游要素的完整产业链,同时加强旅游产业与第一产业、第二产业的融合,发挥区域旅游的规模效应。

3.2.3 塑造区域整体形象,共同开拓旅游市场 陕南三市整体旅游形象不突出,知晓度较低,且三市之间旅游形象有较强的重叠性和竞争性。在规划区域旅游综合体的同时注重整体形象打造,以秦岭生态资源为主要依托,打造陕南地区生态、文化、民俗整体旅游形象。同时,加强区域整体旅游推介力度,通过推介会、旅游节、广告宣传、网络营销等形式将陕南旅游目的地形象和旅游信息快捷、准确地传送给旅游客源地和旅游者。促进客源共享,通过线路设置、旅游联票、旅游护照等形式促进区域内游客的流动。

3.2.4 加强旅游公共服务,提升旅游服务质量 优化交通路网,尤其是连接陕南三市之间的公路建设,弥补陕南地区横向联通不足的短板;同时,结合区域内主要旅游路线的设置,优化旅游资源之间的交通连接路,提升道路等级,建设旅游换线,避免断头路、回头路。抓住西汉、西康、西商高铁优势,在站点选取时考虑旅游景点距离要素,提前筹划高铁、公路立体交通网。同时,保证客运班车与旅游资源的衔接,开发线路,增加班次,在旅游旺季时设置旅游专线,方便游客在区域内流动。建立区域旅游智慧平台,为旅游企业提供数据信息共享,为游客提供旅游咨询、信息咨询、旅游产品预订等服务。提升游客服务中心建设水平,在火车站、客运站等游客集散区域设置专门旅游咨询中心,提升服务范围,提高到达率。设置旅游相关行业标准,提升旅游服务水平。