科技引领中国海油碳中和应用之路*

米立军 刘 强 刘丽芳 纪钦洪

(1.中海油研究总院有限责任公司 北京 100028; 2.海洋油气勘探国家工程研究中心 北京 100028)

为应对全球气候变化,国际气候政策约束不断升级,越来越多的国家和地区意识到绿色低碳发展在环境保护、经济发展、能源安全甚至政治稳定方面的重要性和必要性,纷纷出台政策加快碳减排进程[1-2]。与世界发达国家相比,中国是发展中大国,以煤为主的能源结构,使得碳减排面临更大压力和挑战。2020年9月,中国在联合国气候大会上郑重宣布力争2030年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”(简称“双碳”),得到国际社会普遍认可和高度评价,为中国能源低碳转型和绿色低碳发展指明了方向,也提出了更高要求[3]。2021年9月,中共中央、国务院联合印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,同年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确了中国实现“双碳”目标的时间表、路线图,并聚焦2030年前碳达峰目标制定路线图[4-5]。

“双碳”目标背景下,能源低碳转型关系到中国传统能源企业的生存与发展,各大传统油气企业纷纷将绿色低碳发展纳入中长期发展战略。业界多家机构和学者也在结合行业特点和优势基础上,通过对国际油气行业发展现状的分析研判,从调整产业结构、优化用能结构、提高用能效率、培育负碳产业等方面,给出了中国油气行业低碳发展的策略与建议[3,6-10]。

中国海洋石油集团有限公司(以下简称中国海油)成立于1982年,是中国最大的海上油气生产和运营企业,承担着国家油气能源供应安全的战略任务。目前,海洋是中国油气产量重要增长极,2019年国内原油产量增量全部来自海上,2020年国内原油产量增量83%来自海上,未来海洋仍然是国内原油产量增长的主要领域。面对当前全球与国内能源绿色低碳发展大势,中国海油明确了在做强、做优、做大油气主业基础上,贯彻绿色低碳发展理念,提出“到2050年全面建成具有中国特色国际一流清洁能源生产和供给企业”的远景目标,并制定了中国海油碳中和路线图。“十四五”期间,公司将把清洁能源作为公司产业转型的重要方向之一,努力实现到2025年清洁能源新产业收入占总收入10%的目标[11-12]。

对于中国海油来说,绿色低碳发展并非新话题,早在10多年前就开始组建新能源研究团队,调研国际国内双环境,对标先进油气企业,挖掘自身比较优势,探索低碳能源转型的发展策略与路径[13],大力发展天然气产业,推动全过程低碳管控,开拓布局以海洋资源为主体的新能源产业等发展,且在相关方面展开了较深入研究和部分示范工程应用,并取得了一定的进展和成效。

目前,在国家“双碳”目标倒逼情景下,中国海油在确保国家油气能源供应安全的前提下,需要结合自身特点和优势制定更加全面可行的发展策略和发展路径。本文从构建低碳能源供给体系、全程低碳管控及末端治理和海洋新能源产业发展3个关键环节,分析了科技创新在中国海油低碳能源转型中的引领作用,梳理了近些年在全过程降碳管控中的主要举措,明确了具有中国海油比较优势的新能源产业发展方向和攻关重点,凸显了中国海油在助力国家“双碳”目标实现中的实际行动,也将为全面推动公司相关政策和践行路线图的制定与完善提供参考。

1 科技创新,推动中国海油低碳能源供给体系构建

中国油气依存度高企,煤在能源消费结构中占主导地位,推动碳中和对中国是一个降低油气依存度和优化能源结构的过程。一方面,油气生产在2040年前仍无法满足国内需求;另一方面在能源结构优化中出现稳油、增气、降煤、发展新能源的趋势。天然气作为低碳清洁能源,在能源绿色低碳转型中将发挥重要的过渡和桥梁作用。2020年,中国天然气供应总量为3 280亿m3,国产天然气占57.3%、进口管道天然气与进口LNG(液化天然气)合计占42.7%[14]。在“碳中和”情境下,预测国内天然气消费将在2035年前后达峰,达峰前需求将持续旺盛[9]。因此,加大天然气获取力度,是中国各大油公司近中期的主要发展方向。中国海油推动南海万亿大气区建设、加快渤海天然气勘探开发、发展陆域非常规天然气成为必然;同时,以全球资源为基础持续发展进口LNG业务,作为低碳能源供给的有效补充[14-16]。

1.1 天然气增储上产

近10年来,中国海油天然气储、产量都有较大幅度增长。中国海油天然气探明地质储量在“十二五”和“十三五”期间累计新增超过1.4万亿m3,海域常规天然气和陆域非常规天然气的贡献比例约为3∶1;2020年,中国海油国内天然气新增探明地质储量约1 400亿m3,其中南海北部海域(包括深圳分公司和原湛江分公司)新增最多,约占43%,其次是渤海海域、陆上非常规和东海海域,分别占28%、22%和7%。“十三五”期间中国海油天然气产量较“十二五”期间增长13%;2020年,中国海油国内天然气总产量约200亿m3,其中南海北部产区产量最多,占约66%,其次是渤海、陆上非常规和东海,分别占15%、11%和8%。地质认识创新和工程技术突破,是推动南海北部深水区、渤海海域深层和陆上非常规天然气快速增储上产的必要保障。

1.1.1南海北部天然气

中国南海北部海域天然气资源丰富,是中国海油建设海上万亿大气区的现实领域。南海面积为350×104km2,经历古、新南海两个交叠的构造演化旋回,其北部、西部和南部大陆架与陆坡区发育 14 个大中型新生代盆地[17],中国海油油气勘探开发活动主要集中在南海北部大陆边缘的珠江口、北部湾、琼东南和莺歌海4个盆地。南海北部油气资源具有明显的内油、外气分带特点[18],靠近陆地的浅水区盆地(凹陷)主要为新生代陆内裂谷盆地,发育湖相烃源岩,以生油为主;远离陆地的深水区,多为被动大陆边缘盆地,发育海陆过渡相—海相烃源岩,且属于热盆,以生气为主。南海北部深水区天然气地质资源量超过30万亿 m3,且南海深水区天然气水合物资源量也十分丰富[19-20]。而目前南海北部天然气探明程度仍很低,截至2020年底,天然气探明地质储量约8 000亿m3。因此,南海北部深水区天然气资源潜力巨大,为建成南海万亿大气区奠定了坚实的物质基础。

受海洋环境条件制约,海域气田开发经济门槛较陆地高很多,寻找大中型气田一直是中国海油天然气勘探的主导思想。南海北部目前发现的大中型气田探明储量占总探明的80%以上[21]。早期发现的大中型气田主要分布在水深相对较浅海域,如莺歌海盆地中央底辟带的东方1-1气田和琼东南盆地崖西低凸起的崖城13-1气田等。进入21世纪,中国海油在南海深水区的天然气勘探不断获得大突破:2006年在珠江口盆地白云凹陷深水区发现了荔湾3-1大气田,实现了中国深水勘探里程碑式突破,该气田2014年正式建成投产;2014年在琼东南盆地深水区发现陵水17-2大气田,该气田2021年6月随着“深海一号”能源站建成正式投产[22-23]。

面临复杂的地下地质条件、深海环境条件和有限的资料条件,地质认识创新和深海工程技术与装备突破,在南海深水区大气田发现与建成投产过程中起到了至关重要的作用。以琼东南深水区陵水17-2大气田为例,简要介绍科技创新在深水海域天然气增储上产中的引领作用。

1)“大型轴向峡谷水道天然气成藏模式”指导了超深水区陵水17-2大气田的发现。

有效储层分布规律和天然气成藏机理认识不清,是长期以来制约南海北部深水区勘探发现的关键。储层方面,传统研究认为浅层以厚层海相泥岩沉积为主,砂岩储层主要分布在中深层,但中深层储层由于受高变地温场等因素影响普遍低孔低渗,造成南海北部深水区有效储层分布规律认识不清。成藏方面,古近系烃源岩生成的天然气如何穿越上覆上千米泥岩地层运移至新近系浅层储层,浅层形成大气藏需要什么样的地质条件,均不清楚。

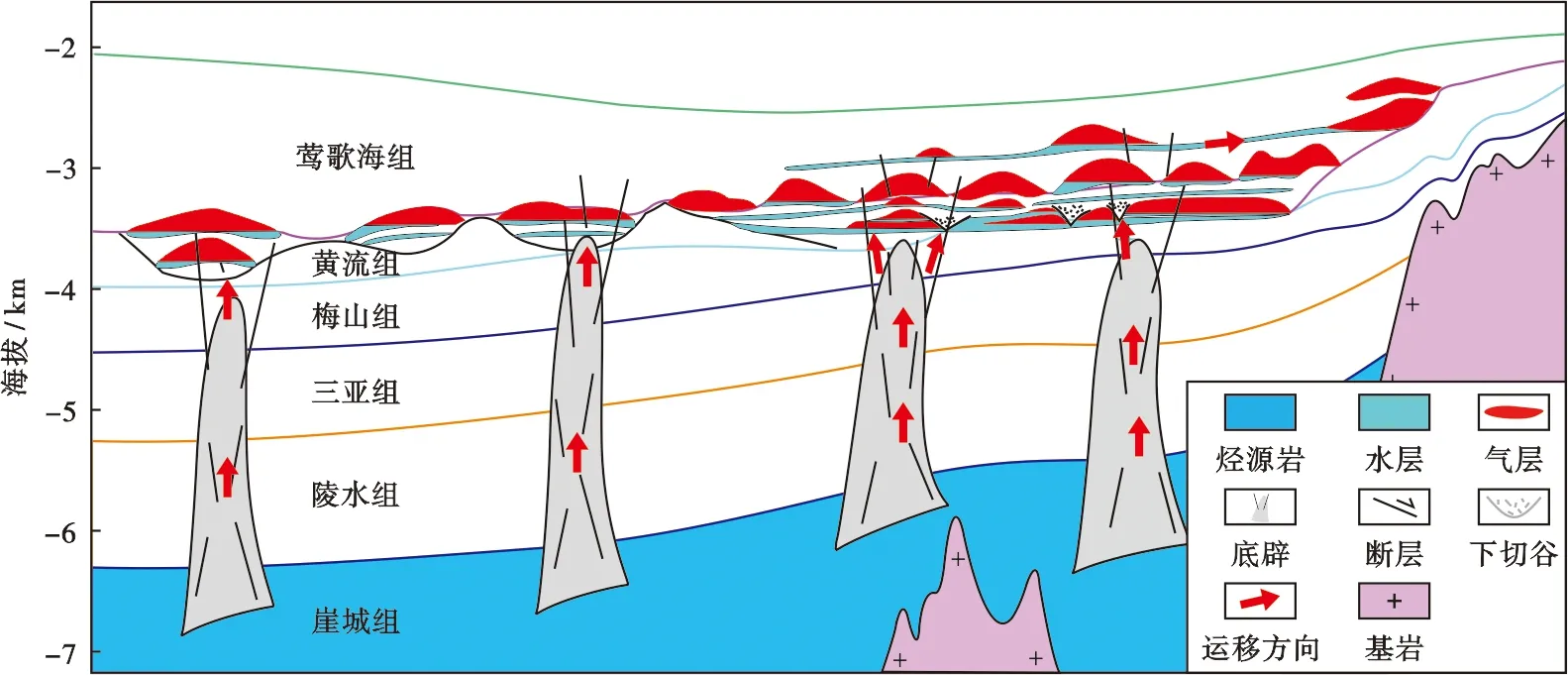

海油勘探工作者通过持续深入研究发现,在琼东南盆地中央坳陷带深水区浅层中新统黄流组发育大型轴向峡谷水道,该峡谷水道源头位于莺歌海盆地东南缘,流经琼东南盆地中央坳陷后进入双峰盆地,全长525 km。峡谷水道底部—中部充填以细砂岩为主,上部主要为粉砂岩;砂岩物性表现为中高孔—中高渗,孔隙度16%~35%、渗透率50~1 100 mD,可作为有利的油气储层[24]。同时,峡谷侧面和上覆的黄流组深海相块状泥岩与峡谷水道内充填的砂岩储层构成良好的储-盖-侧封组合。

琼东南盆地深水区峡谷水道砂岩具备天然气成藏的运移动力和通道条件。在运移动力方面,新近纪琼东南盆地陆坡快速向海推进,充足的物源供应与快速盆地沉降造成了地层欠压实,欠压实、烃源岩生烃增容和水热膨胀等作用,共同导致了中深部地层强超压,陵水凹陷地层压力系数高达2.2。因此,超压与浮力构成深部天然气向上运移的主要动力。在运移通道方面,中央峡谷水道下部发育大量底辟,底辟作用造成上部地层被刺穿或变形,形成一些高角度断裂和垂向微裂隙,垂向上沟通了深部崖城组烃源岩与浅层黄流组水道底部砂岩。

基于综合研究发现,琼东南盆地深水区中央峡谷水道具有“裂隙垂向高效输导—峡谷水道砂岩储集—深海泥岩封盖”的天然气成藏模式(图1)。中新统黄流组峡谷水道内砂体与顶部和侧面的深海相泥岩构成了岩性-构造复合圈闭群;渐新统崖城组煤系烃源岩生成的天然气通过底辟及伴生的微断裂-裂缝系统,在超压与浮力强作用下垂向运移至黄流组峡谷水道砂岩成藏,气藏横向连片、纵向叠置,形成复合天然气田群[24]。这一认识指导发现了陵水17-2气田,这是中国第一个自营深水大型气田,探明天然气地质储量超过1 000亿m3,最大水深超过1 500 m,最大井深达4 000 m以上。近期,该认识指导又在陵水17-2气田周缘发现了陵水25-1等几个中型深水气田,南海深水区天然气储量获得持续增长。

图1 陵水17-2 天然气田成藏模式

2)世界首个带凝析油储存功能的深水半潜式生产平台——“深海一号”建成投产。

陵水 17-2气田所在海域水深1 220~1 560 m,距海南省三亚市约150 km,距最近的崖城 13-1气田约160 km。该气田开发建设主要面临以下挑战:①气藏分散,南北、东西跨度分别约为 30.4 km、49.4 km,水下生产系统优化布置难;②所处海域存在内波和台风等恶劣海况,深水水温低、静水压高,存在海床浅层气、海底地形陡坡陡坎、海底沙波沙脊等灾害性地质因素;③产出气体含凝析油,世界上尚无半潜式生产平台立柱储油和外输经验可借鉴。受上述因素影响,常规导管架开发模式不再适用,对浮体、立管、脐带缆、系泊系统疲劳、干涉、安装设计等均提出了更高要求。为破解上述难题,“十二五”至“十三五”期间,中国海油联合攻关团队通过引进、消化吸收和再创新,突破了1500 m级水深关键共性技术难题,涵盖水面、水中和水下,包括深水钻完井工程、浮式生产装置、水下生产系统、深水流动安全、深水海管及立管等的设计与建造技术体系,为深海油气田开发奠定了技术基础[25-26]。

2021年6月25日,服务于陵水17-2深水气田开发的“深海一号”能源站正式建成投产。该能源站是中国自主研发建造的世界上首个十万吨级带凝析油储存功能的深水半潜式平台,在建造阶段实现了油藏、钻完井和工程一体化设计,半潜式平台、钢悬链式立管、系泊系统一体化设计(图2),半潜式生产储油平台为主体的油气开发模式及深水平台设计等技术达到国际和国内首创和领先水平。“深海一号”能源站是迄今中国相关领域技术集大成之作,其最大投影面积相当于两个标准足球场大小,总高度达120 m,相当于40层楼高;最大排水量达11万t,相当于3艘中型航母;按照“30年不回坞检修”的标准建造,设计疲劳寿命要求最低为150年,船体能经受南海百年一遇的恶劣海况;平台搭载近200套关键油气处理设备,同时具备凝析油储存和外输功能,最大储油量近2万m3。

图2 “深海一号”能源站设计模型

随着“深海一号”能源站建成投产,每年将为粤港琼等地稳定供气30亿m3,可满足当地每年民生用气需求的25%,预计稳供期可达10年,对大湾区实现绿色低碳发展及中国海油推进“双碳”目标实现都具有里程碑意义。

1.1.2渤海天然气

渤海海域盆地是渤海湾新生代裂谷盆地的一部分,平均水深18 m,海域面积7.3×104km2,可供油气勘探的面积5.1×104km2。自1965年正式开展油气勘探至2017年底,累计探明原油地质储量约39万m3、天然气约2亿m3油当量,探明油气比近20∶1。因此,渤海海域与渤海湾盆地陆上其他产油区一样,长期以来被业界认为以找油为主,难以发现大型气田。直到2017年,渤中19-6千亿方凝析气田的发现,突破了“油型”盆地找气的认识禁忌,揭开了渤海寻找大型气田的序幕。而地质认识创新与深层勘探技术突破,是推动渤海大型气田发现的关键。

长期以来,渤海湾盆地一直被业界称为“油型”盆地,认为难以找到大型天然气田。从勘探实践看,过去60多年的勘探发现以油田占绝大多数,气田发现少、规模小。从地质条件看,国内外大型天然气田主要发现于海相或海陆过渡相盆地,天然气成因类型主要为煤成气(如鄂尔多斯盆地苏里格气田)和原油裂解气(如四川盆地普光气田),且基本处于保存条件较好的构造稳定或膏岩发育区。但是,渤海湾盆地为新生代陆相裂谷盆地,发育的是湖相烃源岩,且受NNE向郯庐断裂和NW向张蓬断裂的双重强烈影响,构造破碎程度高,一般认为不利于大型天然气田形成。

然而,进入21世纪以来,环渤海地区经济可持续发展和解决环境污染问题对清洁能源的迫切需求,促使中国海油勘探工作者持续十几年攻关研究,终于取得“湖盆成气”新理论[27-29],攻破了湖相裂谷盆地寻找大型天然气田的烃源、封盖和储层等地质难题。研究认为渤中凹陷西南部具备形成大型天然气田的3个关键要素:①烃源岩高强度、大规模生气。其一,渤中凹陷发育沙三段、沙一段和东三段3套优质烃源岩,分布面积广、厚度大,有机质类型以Ⅱ型为主,既能生油又能生气;其二,渤中凹陷处在渤海湾盆地地壳最薄位置,地下热传导效率高,利于烃源岩快速热演化;其三,地化生烃模拟实验表明,沙河街组烃源岩在5.1 Ma以来具有“爆发式生气”特点。②区域性超压泥岩厚“被子”强封盖。传统认为渤海海域构造活动强烈,断层十分发育,不利于形成良好的天然气封盖条件。深入研究发现,渤中凹陷发育巨厚层东营组超压泥岩,且未被晚期断层切穿,区域超压泥岩“被子”可为深层天然气成藏提供优质封盖层。③受“岩性-应力-流体”三因素控制,渤中凹陷西南部深层(3 000 m以深)发育规模性潜山储层。岩性方面,渤中凹陷潜山岩性为相对刚性的变质岩、碳酸盐岩和火成岩,特别是变质花岗岩中脆性“长英质”矿物含量可达91%,易于破碎形成网状裂缝;构造应力方面,该区位于郯庐大断裂分支和张蓬断裂共轭交汇区,且潜山经历了印支—燕期—喜山等多期、不同应力性质的构造演变,利于形成多组断裂及裂缝系统;流体改造方面,地质历史时期大气淡水淋滤、深部幔源热流体和烃类酸性流体溶蚀都对早期形成的缝网系统具有进一步改善作用。

在取得了“湖盆成气”新理论的同时,“十三五”期间中国海油在“海洋宽方位地震勘探技术”和“新型钻井提速工具”研发等方面也获得了重大突破。地质认识创新和深层勘探技术的突破,保障了渤中19-6大型凝析气田的发现(图3),该气田也被评为2019年度国内“十大找矿成果”之一[30]。

图3 渤中19-6潜山凝析气藏模式

继渤中19-6大气田发现之后,近几年渤海又相继在其周围发现了渤中13-2等多个大中型潜山油气田[31-32]。截至2021年底,已向国家提交天然气探明地质储量约5 000亿m3。另外,据最新资源评价结果,渤海天然气探明率尚不到20%,剩余资源潜力还很大,今后围绕渤中和辽中两大富烃深凹陷仍有广阔的天然气勘探空间。因此,渤海油田不仅是中国海油第一大油田,也将成为中国海油天然气主要产区之一。渤中19-6等气田投产后,将有效缓解中国东部天然气供需不平衡问题,为京津冀地区持续提供低碳清洁能源,有力支持国家“双碳”目标实现。

1.1.3非常规天然气

加快发展陆上非常规天然气也是中国海油构建低碳能源供给体系的重要举措之一。中国海油拥有煤层气和致密气矿权总面积约1.6万km2,主要分布在山西沁水盆地及鄂尔多斯盆地东缘。2020年中国海油陆上非常规天然气产量约22亿m3,占公司天然气总产量的11%,其中煤层气17.2亿m3、致密气4.8亿m3。

地质认识创新和勘探开发技术进步,引领和保障了中国海油在临兴-神府区块致密气勘探的重大突破。中国海油临兴-神府区块位于晋西挠褶带北段,面积约 5 500 km2,该挠褶带过去一直以煤层气勘探为主,致密气鲜有重大勘探突破。2013年,中国海油大胆由煤层气勘探转向致密气勘探,通过系统研究逐渐认识到晋西挠褶带北段具有烃源岩—构造—沉积成岩三者良好耦合的致密气成藏条件[33](图4);同时,为了能精准勘探,针对临兴-神府区极其复杂的地质条件,发展了气层识别、有效储层预测、可动用储量提升等勘探开发评价技术。通过多专业一体化持续攻关,2021 年中国海油在临兴-神府区块探明致密气地质储量超千亿方,展现了鄂尔多斯盆地东缘复杂构造条件下致密气勘探的广阔前景。

图4 临兴致密气田成藏模式[33]

未来几年,中国海油非常规天然气勘探将以在现有区块内积极寻找可动用地质储量为主,推进地质工程一体化,加快勘探开发一体化产能建设。同时,努力探索深部煤层潜力,积极获取页岩气优质区块,打造非常规油气增储上产新阵地。

1.2 率先在中国发展LNG产业,形成国际一流大型储罐核心技术

LNG(液化天然气)具有清洁高效、供应灵活的优势,做好LNG业务,充分发挥其在清洁低碳能源供给体系中的作用,是“双碳”目标背景下保障国家能源安全的必要补充途径。中国海油率先在中国发展进口LNG产业,开创了该领域行业领军地位,近20年累计进口LNG超2亿 t。2020年,中国海油LNG引进占全国总引进量的44%,仍保持着中国 LNG进口量的最大份额,位列世界第三。在LNG 产业,中国海油走出了一条通过贸易带动资源、市场、设施业务一体化的全产业链发展道路[14,34]。中国海油目前运营的LNG接收站4座:广东大鹏、福建、浙江和珠海站;另外,天津、海南、粤东、防城港和深圳迭福等5座LNG接收站,于2020年划转至国家管网集团。

图5 大型LNG储罐核心技术品牌(CGTank)应用场景

2 全过程低碳管控,助力中国海油绿色低碳转型

源头控制、过程减排到末端治理全过程低碳管控,是中国海油低碳工作的主思路。在源头管控方面,自2017年起,中国海油在国内率先实施固定资产投资项目碳排放影响评估,从项目设计源头推动碳减排措施的落地,截至2021年5月,共开展了60余项新建固定资产投资项目的碳评工作,涉及油气开发、石油化工、岸电等多领域[15]。在过程减排方面,大力实施生产过程节能改造和能效提升项目,实施油田群电力组网和引入岸电、伴生气回收、余热利用、重点用能设备节能改造等过程减排措施。在末端治理方面,积极研究开发二氧化碳制化学品、碳捕集利用和封存等技术。下文重点对中国海油在碳减排和末端治理方面的部分特色项目和技术进展情况做一概括介绍,如岸电引入、智能/绿色油田建设及碳捕集利用封存技术等。

2.1 引入岸电降低碳排放

海上油气田生产过程中温室气体排放来源主要包括5类:化石燃料燃烧排放、火炬气燃烧排放、工艺过程放空排放、设备及管线泄漏与逃逸排放和净购入电力和热力所隐含的排放。其中,化石燃料燃烧排放占比最高,占总排的68%。这主要是由于海上油气田开采过程需要的电力和热力,而海上油气生产大多远离海岸,无法利用岸上的电力和热力公用设施,这些电力和热力主要依靠海上平台的燃气透平发电机组、燃气锅炉进行自产。因此,降低海上平台化石能源燃烧发电所造成的碳排放,是生产过程碳减排的关键。

中国海油通过实施“对内推动电力组网、对外引入岸电”双管齐下的措施,以实现海上油气生产碳减排。一方面,在现有与新建油气田群之间积极开展区域电力组网,打破海上油气开发平台供电孤岛,实现发电设备互用互备,提高供电可靠性与稳定性,提高电站利用效率,节省发电燃料消耗;另一方面,在离岸距离适当、且有安全保障的情况下,合理引入岸电。由于海上平台自备电站用燃气透平机组发电,机组额定功率相对较小,发电效率一般在28%~34%之间。而岸电是陆地电网大型发电机机组发电,其发电效率为海上透平机组效率的2~3倍,且具有完善的尾气处理和再利用措施,甚至具有水电、风光电等绿色可再生能源发电的接入,可大大降低单位发电量的碳排放量,从而实现海上油气生产碳排放总量的下降。

中国海油首先在渤海海域开展了岸电引入示范工程,并开始规模性推广应用。如:“秦皇岛32-6—曹妃甸11-1油田群”岸电示范工程和“绥中36-1、锦州25-1油田群”岸电应用工程等。在使用岸电后,预计渤海油田在生产高峰期可节省天然气消耗23.8亿m3/a,或节省原油消耗约17.5万m3/a,相当于节能标准煤99.5万t/a,实现二氧化碳减排约175万t/a、氮氧化物减排约2.5万t/a。

2.2 加快海上“绿色/智能”油气田建设

“双碳”目标背景下,在现代信息技术迭代、能源产业变革和企业战略转型的驱动下,“绿色油气田”和“智能油气田”建设,已成为油气行业发展大势。

2.2.1海上“绿色油气田”建设

2019年6月,中国海油首次发布了《绿色发展行动计划》[36],从绿色油田建设、清洁能源供给和绿色低碳发展3个层面,提出了中国海油绿色发展的整体框架和发展思路,明确了绿色油田建设将以坚持“保护优先、绿色开发”为理念,践行“在保护中开发,在开发中保护”的原则。中国海油在持续加大国内油气勘探开发力度的同时,将温室气体减排的思想融入新建项目的全生命周期,建设资源节约型和环境友好型绿色油田。其中,渤海曹妃甸6-4油田和南海西部的东方气田是中国海上“绿色油气田”开发的新样板。

2021年3月15日,中国海上全新“绿色油田”——曹妃甸6-4油田正式投产。该油田应用“设计施工一体化”理念,采用绿色低碳管理,完善了中国海上“绿色油田”建设新模式,为海上油气增储上产和助力京津冀协同发展、雄安新区建设等注入新动力。该油田在设计初期就以关键设备国产化及绿色发展理念为主导,引入大量高质量国产设备和创新型环保设备,实现减排增效。该油田首次应用海上油田再生水收集罐,可将生活污水回收,彻底实现海上油田生活污水“零”排放;同时,该油田引入岸电,将通过电力组网的方式,为海上油田生活和生产供电,与以往平台搭载燃油发电主机相比,每年将减少燃油主机原油消耗1.1万t,年均节约能源约1.6万t标煤,相当于减少二氧化碳排放4万t,减排二氧化碳相当于植树400万棵[37]。

2.2.2海上“智能油气田”建设

智能油气田建设的目标是利用数字化技术改造提升传统动能,最终目的是增储上产和降本增效。以高技术、高风险、高投入著称的海洋石油企业,对智能化的探索更为重视。中国海油2012年首次提出了推动海上“智能油田”建设的目标;2014年启动智能油田规划及架构设计工作,积极探索海上智能油田建设之路;2018—2021年,中国海油在无人化平台开发、智能化无人平台设计及生产工艺流程优化基础上,加快推进相关技术研究和试点建设工作,先后完成了30余座在役和新建平台的无人化方案设计,10余个在役和新建海上油气田智能化方案设计,完成了东方气田、白云气田和秦皇岛32-6油田等3个试点海上智能油气田建设[38]。

其中,2021年10月建成投用的秦皇岛32-6智能油田(一期),是中国海上首个具有完全自主知识产权的智能油田项目,该项目将云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、北斗等信息技术与油气生产核心业务深度融合,为生产了20年的老油田赋能,实现海上油田无人化少人化、油藏研究可视化、生产运营协同化、战略决策科学化,将带来30%的生产效率提升、5%~10%操作维护成本降低和20%用工减少[39-40]。

中国海油也将在试点探索基础上,持续优化、全面推广“智能、安全、高效”的新型海上智能油气田建设,加快推进产业升级和数字化转型,从源头节能减排,全面推动公司绿色低碳转型。

2.3 积极开发海上CCUS技术

二氧化碳捕集、利用与封存技术(CCUS技术)是通过地质利用、化工利用和生物利用等资源化利用手段,将化石能源利用、工业过程排放以及从空气中捕集的二氧化碳封存或转化为燃料和化工产品,是中国实现“双碳”目标必不可少的技术手段[41]。在“十三五”期间,中国海油加大了CCUS和碳汇等低碳、负碳技术的研发投入。

2.3.1二氧化碳资源化综合利用

经过捕集分离后的二氧化碳有比较广泛的物理和化学利用价值。在物理利用方面,高浓度二氧化碳可通过物理方法制成液体二氧化碳或干冰直接应用,这是目前成本最低、可行性最高的二氧化碳回收利用方法。在化学利用方面,二氧化碳可与其他共反应物转化成为含碳有机物或燃料,用于化工、农业及食品饮料等行业。如:二氧化碳与氢气反应合成甲醇;与甲烷重整生产合成气,再合成高碳醇等有机物;与环氧丙烷发生共聚反应,制备可降解塑料的原料等。

中国海油依托陆上终端丰富的气源,开展了一系列二氧化碳资源化综合利用工程建设。如:广东珠海高栏海气终端减碳作业和二氧化碳综合利用项目、浙江宁波海气终端液体二氧化碳项目等,目前均进入实施阶段。在富碳天然气制备甲醇等化工产品的工业运用方面,2020年由海洋石油富岛有限公司与中国科学院上海高等研究院及中国成达工程有限公司合作开发了具有自主知识产权的二氧化碳加氢制甲醇技术,率先建成全球最大规模二氧化碳加氢制甲醇工业试验装置,规模达5 000 t/a,现已完成工业试验。

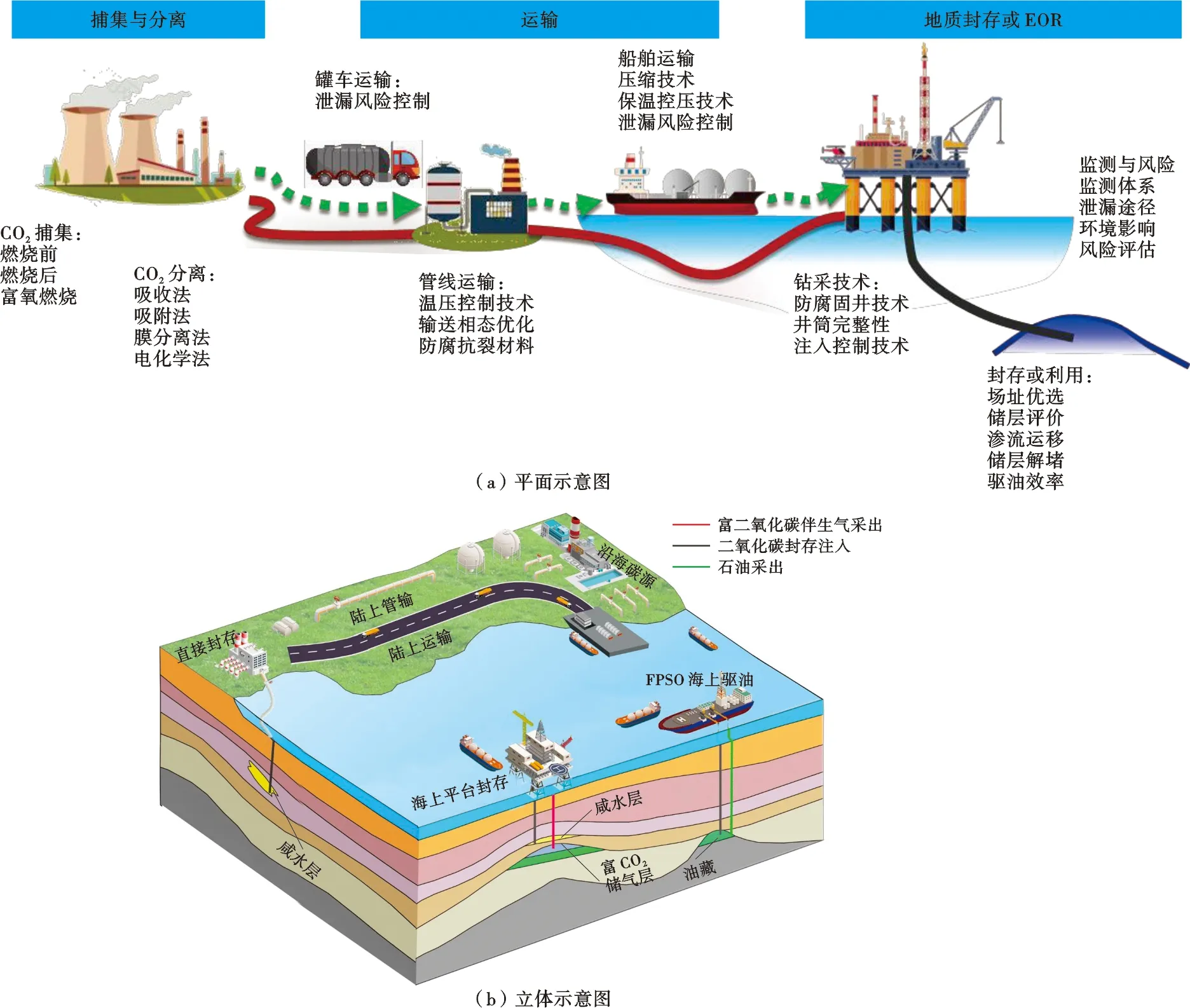

2.3.2海上CCUS负碳技术

中国海油针对自身二氧化碳排放特点和油气区块地质条件,以废弃油气田、完善的海底管网、陆地终端、可靠的海洋工程技术为基础,积极开发海上二氧化碳捕集、输送、利用和封存负碳技术(图6),评估选取一些潜力区块,尝试开展先导性试验和工程示范项目。

图6 海上二氧化碳捕集、输送、利用和封存技术流程示意图

2021年8月,中国首个海上二氧化碳封存示范工程,在南海珠江口盆地恩平15-1油田群正式启动。在该示范工程中,首先,通过石油地质研究在该油田上覆的浅埋水层内落实好构造圈闭,准备用于埋藏油田开发过程中采出的二氧化碳;然后,将油和伴生二氧化碳气体一起从地层采出,采出的油气经过特定装置将二氧化碳分离出来,再将分离出的二氧化碳进行脱水干燥和压缩处理;最后,通过回注井将处理后的二氧化碳重新注入地下,封存在事先已经找好的浅部水层构造圈闭内。恩平15-1油田群二氧化碳封存示范工程将在海底储层中永久封存二氧化碳超146万 t,相当于植树近1 400万棵或停开近100万辆轿车。

中国海油“十四五”重大科研项目CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)专项正式启动,标志着公司正式启动CCUS产业化推进行动。将重点开展海上CCUS全流程技术研究和示范项目,开展海洋碳汇和矿化固碳、二氧化碳化学利用技术研究等,旨在构建差异化的海上CCUS技术体系和标准体系,开发具有自主技术的核心装备,建设一支专业的研究队伍,打造中国海上CCUS技术力量和竞争优势。

3 科技引领,加速海洋新能源产业发展

中国海油积极应对能源行业变革加速的挑战,加快推动公司发展转型,加速探索发展新业务新业态,充分发挥海洋工程及勘探领域比较优势,注重油气融合协同,打造海上风电业务的差异化竞争优势,探索储能、氢能、海洋温差能等,推动发展多能互补综合能源供应系统。

3.1 聚焦中远海风电技术,打造海上风电产业链

海上风能是海洋可再生能源的重要组成部分,也是海洋可再生能源中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化应用前景的能种,发展潜力巨大。

3.1.1全球海上风电发展现状

1)全球海上风电发展现状。

全球海上风电发展速度大幅度加快,建设区域更加广阔。早期全球海上风电市场主要分布在欧洲的英国、德国、丹麦、比利时等国家,欧洲海上风电近10年保持平稳增长发展趋势。近几年,全球海上风电已经由欧洲北海扩展到亚洲及南北美洲等更多区域。2021年,全球海上风电场新增装机容量约1 140万kW,同比增长32%,累计并网装机规模达4 540万kW。从全球海上风电新增并网装机规模排名看,2021年中国超越英国,位居全球第一,其次是英国和丹麦,美国和巴西海上风电也开始加速发力。从各国发展规划看,未来10年海上风电发展速度将大幅度加快,2021年各国纷纷提出调增海上风电发展规划,英国、美国、挪威、印度等国家2030年规划装机容量均超过3 000万kW。

全球海上风电建设成本呈现逐年下降趋势,海上风电机组大型化趋势明显,建设区域从近海呈现向深远海发展趋势。从海上风电建设成本看,2021年建设成本平均为2 630美元/kW,同比下降5%;从平均度电成本看,2021年海上风电平均度电成本82美元/MWh,较10年前下降30%左右。另外,海上风电机组大型化趋势明显,整机厂商纷纷提出研制海上大型风机,机组大型化将进一步降低单位度电成本。同时,从海上风电场建设发展趋势看,呈现向深远海发展趋势。目前全球已建和在建的海上风电项目最大水深108 m,日韩和挪威核准未建项目最大水深达200 m;已建和在建的英国Hornsea One项目离岸距离145 km,核准将建的DoggerBank项目最大离岸距离200 km[42]。

2)国内海上风电发展现状。

国内海上风电近几年发展迅猛,开发经验日益成熟。截至2021年底,中国海上风电累计装机容量1 641万kW,其中2021年新增并网装机容量742万kW,年增长率超过80%,创历史新高。标志着中国海上风电市场开始由新兴走向成熟。国内海上风电发展前景广阔,“十四五”期间,国家将主要在广东、江苏、福建、浙江、山东、辽宁和广西等沿海地区大力发展海上风电,重点建成7个大型海上风电基地。预计2035年、2050年7个风电基地总装机规模将分别达到7 100万kW、1.32亿kW。

3.1.2中国海油海上风电发展技术路径、现状及趋势

海上风电关键技术主要包括风资源评估、发电、施工、运维和并网等,涉及多专业、多领域,复杂程度较高,属于技术和资本密集型产业。进入海上风电产业,中国海油具有海洋工程设计、施工建造和运维管理的优势。在全球海上风电装机规模持续上升,中国海上风电建设经验日渐成熟、市场发展潜力大的背景下,积极优快发展海上风电产业,有选择地进入海上风电开发环节,攻关近海风电开发关键技术和深远海风电开发核心技术,形成海上风电一体化技术和标准体系,打造差异化近海风电产业链,是中国海油海上风电产业发展的主要技术路径。

1)优快发展近海风电产业,选择性进入海上风电开发环节。

近海风电大基地是新能源产业规模化的经济性选择,优快发展海上风电产业,选择性进入海上风电开发环节,是中国海油低碳转型发展的重点之一。中国海油关注能源供给端和消费端的变化趋势,成立了中海油新能源北京分公司、中海油融风能源有限公司、中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司等,大力推进海上风电产业开发。中国海油首个海上风电项目——江苏竹根沙项目于2020年9月首批机组并网发电,2021年10月实现全容量投产运行,标志着中国海油绿色低碳战略在长三角地区进一步落地。该风电场中心离岸距离39 km,规划装机总容量30万kW,包括67台风力发电机组、1座220 kV海上升压站、1座陆上集控中心、两回路220 kV电缆,年上网电量达约8.6亿kWh,与同等发电量的常规燃煤火电机组相比,每年可减排二氧化碳 57.1万t[15]。

未来,中国海油还将通过加快百万千瓦级海上风电场建设,打造规模化海上风电基地。一方面,发挥公司在海洋工程、技术和资本等领域的比较优势,加大对大湾区、海南、广西、福建、山东等近海风电资源的获取;另一方面,积极参与广东省和海南省的海上风电基地规划,努力成为粤东和阳江8个风电项目的主要业主单位,积极推进海南东风CZ7海上风电项目进展;同时,充分挖掘沿海省市开发业主的风电场资源,通过多种合作模式,加快近海风电资源获取和产业规模扩大进程。优快发展近海风电产业,既可以控制公司低碳转型的风险,也可以保障碳排放量达峰后的逐步下降。

另外,海上风电给油气平台供电是近海风电新能源与传统油气协同发展的新模式之一。岸电为海上平台供电,理论上可将平台所在区域硫化物、氮化物等污染物排放降低至零,但短期无法大幅度降低油气生产过程的碳排放,这主要是因为目前陆上电网以火电为主。而建设分布式海上风电不仅可为油气生产平台供电,还能有效降低油气生产过程中二氧化碳和其他污染物的排放。因此,随着海上油气生产平台数量持续增加,发展分布式风电与岸电结合的区域性海上能源互联微网,开发海上风电自发自用、余电上网、制氢储能等,提升风电的接入利用水平,岸电作为微网稳定性保障的“支撑电源”,是中国海油有效降低油气生产过程碳排放强度的发展新模式。

2)瞄准中远海风电,加大核心技术攻关力度。

瞄准中远海海上风电在未来“双碳”目标实现中的重要地位,中国海油牵头梳理深远海海上风电产业链的发展堵点和关键技术,加大深远海风电开发核心技术研发投入。重点攻关漂浮式风机应用技术、分散式发电、远距离输电及制氢储氢技术等(图7),研究深远海海上风能资源及选址综合评价方法,以期利用中海油自身在深远海海洋工程方面的优势,对海上风电核心资源进行整合,打造具备国际竞争力的深远海海上风电产业链。

图7 深远海风电产业关键技术示意图

目前正积极推进为文昌14-3海上平台供电的7.25 kW漂浮式海上风电示范项目,该项目旨在研究为海上油气田供电的低成本、高效率的深远漂浮式海风电开发之路。

在全力推动深远海浮式风电技术研究与示范的同时,中国海油也积极探索新能源与传统油气产业协同发展的新模式,包括:风光发电与传统油气产业、风光发电与天然气发电、海上风电与海洋牧场等协同发展模式,推动公司绿色能源转型再提速。

3.2 探索氢能、储能和海洋温差能技术

3.2.1海上风电制氢及储运一体化技术探索

氢能作为一种二次能源,需要用其他能源加工得来,以燃料电池方式将化学能高效转化为电能,可广泛用于交通和储能等能源供给体系,氢能的储能属性使其具备跨时间和空间灵活应用的潜力,能与可再生能源有效衔接,助力可再生能源消纳与大规模发展。因此,氢能源在全球向清洁能源转型及提高能源系统灵活性方面将发挥关键作用。

近些年全球资本、技术、舆论等因素正共同催生本轮氢能发展的热潮,欧盟、美国、日本、中国已将氢能纳入国家能源发展战略,并出台产业发展规划和支持政策。美国重视氢能产业链关键技术培育,在固定式燃料电池发电、氢燃料电池车应用研究方面有绝对优势;欧盟实现净零碳排放,氢能是其重要抓手;日韩在燃料电池车、家用燃料电池、加氢站网络和氢技术开发方面处于领先地位。据国际氢能理事会发布的报告预测,2050 年氢能约占全球能源需求的18%,工业、交通和建筑供暖供电都将是氢能应用重点领域[43]。

目前国内氢能产业整体处于技术研究与示范应用阶段。与德国、美国、日本等发达国家相比,中国在氢能产业链基础研究、核心技术、关键材料和装备制造等方面还存在一定的差距[44]。“双碳”目标下,国家相继发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》等重磅文件,从立法、顶层设计、示范应用等方面支持氢能产业健康持续发展。同时,地方政府、社会资本、产业链上下游相关企业、科研院所等多方力量加速入场,多因素叠加推动国内以加氢站为代表的氢能制—储—运—用产业链关键技术与基础设施建设快速发展,初步形成珠三角、长三角、京津冀等氢能集群,以及北京、上海、广东、河南、河北五大燃料电池汽车示范应用城市群。

国内以中国石化为代表的油气企业具有氢源和销售网络等比较优势,已开展制氢、加氢站及储运设施网络的规划和建设。中国海油加快发展海上风电,积极开展了海上风电制氢及储运用一体化关键技术和应用方案研究。主要包括:海上风电制氢方案研究、海上碱性ALK和PEM电解水制氢技术、绿氢生产与富碳天然气开发集成技术研究、绿氢与炼化等关键技术。另外,中国海油也将加大氢能储能和电化学储能等新型储能技术的研究,以提高新能源发电消纳能力。

3.2.2海洋温差能开发利用关键技术攻关

海洋能是一种蕴藏在海洋中的可再生能源,包括机械能(潮汐能、潮流能、海流能、波浪能)和热能(海水温差能)。海洋温差能(海洋热能)是海洋中受太阳能加热的表层温海水(温度 25~28 ℃)与 深层(水深800~1 000 m)冷海水(温度 7~4 ℃)之间蕴藏的热能。海洋温差能最常见利用方式是发电,是海洋能中最稳定的清洁可再生能源。根据现有技术,当表层温海水与深层冷海水之间的温差大于 18 ℃时就具有开发价值[45]。海洋温差能主要分布在赤道附近水深 1 000 m左右的热带海域,中国南海温差能资源潜力大,在岛礁与海洋油气开发等方面具有重要意义。但是,中国在海洋温差能开发利用工程研究方面的起步较晚,目前尚无适用于海洋温差发电的热交换器、氨透平发电机组、海水潜水泵等产品,亟需技术上的突破。

海洋温差能开发利用是中国海油长远发展规划关注的重点,需要攻关的技术领域包括:兆瓦级海洋温差能开发热力循环工艺系统、高效热交换器和工质透平系统、深层海水提升重控分析技术、深层海水综合利用技术、温差能发电浮式平台一体化设计等。目前,已完成国内首个10 MW全海式海洋温差能电站概念方案的设计,设计方案包括:热力循环工艺系统、冷水管系统、温差能发电平台总图布置、重控分析、控制及通信系统、电气系统和平台结构的研究设计,以及投资估算和经济评价,这为国家未来开发利用海洋温差能提供了技术和决策支持。

4 结束语

为了保障国家能源安全与实现“双碳”战略目标,中国海油正在大力推进天然气增储上产,持续发挥LNG产业技术领先优势,积极构建以海上风电产业为主的具有中国海油特色的新能源产业体系,大力推进传统油气生产过程节能减碳与负碳技术体系的发展和工程实践,努力为社会提供更多低碳能源产品与服务。未来发展中,中国海油在做好绿色低碳产业和技术创新布局的同时,也要做好前瞻性技术的跟踪、评估以及与相关科研院所或企业的沟通合作,加快中国海油特色绿色低碳产业链核心技术的攻关,同时加快碳排放数据平台的完善,努力推进“标志性技术”转化为“标志性成果”,打造中国海油特色“标志性人才”队伍,以保障在实现国家能源安全基础上率先实现“碳达峰”目标。

——我国第一大原油生产基地建成记