中小学教师职业幸福感的现状研究

曹志成 袁 鑫 张 澜

(1.北京师范大学研究生院珠海分院,广东 珠海 519085;2.佛山市南海区盐步职业技术学校,广东 佛山 528247;3.北京师范大学珠海校区宣传部,广东 珠海 519085;4.北京师范大学珠海校区教育学院,广东 珠海 519085)

幸福感是人内心的一种愉悦的感受,教师职业幸福感是教师在从事教师职业时基于需要得到满足、潜能得到发挥、力量得以增长所获得的一种持续而快乐的体验。[1]笔者以中小学教师为研究对象,通过调查法了解该群体职业幸福感现状,为促进中小学教师群体的专业发展提供理论与依据。

一、对象与方法

1.对象

本研究与上海真爱梦想公益基金会在全国范围内开展的暑期教师培训项目——“梦想教练计划”合作,邀请该项目中的参训教师进行问卷调查。从2018年7月10日至2018年8月29日,共从全国21个省(市)、自治区(归纳为7个地理区域)收集到3 279份数据,其中有224份被鉴定为无效数据,有效数据为3 055份,有效数据回收率为93.2%。采用频率分析对参与调查的中小学教师人口学资料的一般情况进行分析。

2.研究方法

使用便利抽样的方法,对参与调查的教师进行问卷调查。调查内容分为两部分:第一部分为人口学资料;第二部分为乔爽编制的《教师职业幸福感量表》[2]。

3.研究工具

人口学资料包括区域、性别、民族、年龄段、婚姻状况、学历、教龄、职称等。乔爽编制的《教师职业幸福感量表》共16个条目,由四个维度组成,分别是情感支持、成就显示、工作认可与工作吸引力。以Likert 5点计分,理论中值为3分,职业幸福感总均分在4分及以上为较高水平的职业幸福感,得分越高,表明职业幸福感越高。[2]该量表在编制者的研究中证明信效度较好,在本研究中,该量表的Cronbachα系数为0.882,信度较好,说明其具有较好的稳定性,可作为可靠的测量工具进行使用。

4.统计分析

对收集到的3 055份有效数据使用SPSS23.0进行数据导入并进行频率分析、描述性统计、独立样本t检验、单因素方差分析。

二、结果与分析

1.中小学教师职业幸福感的状况

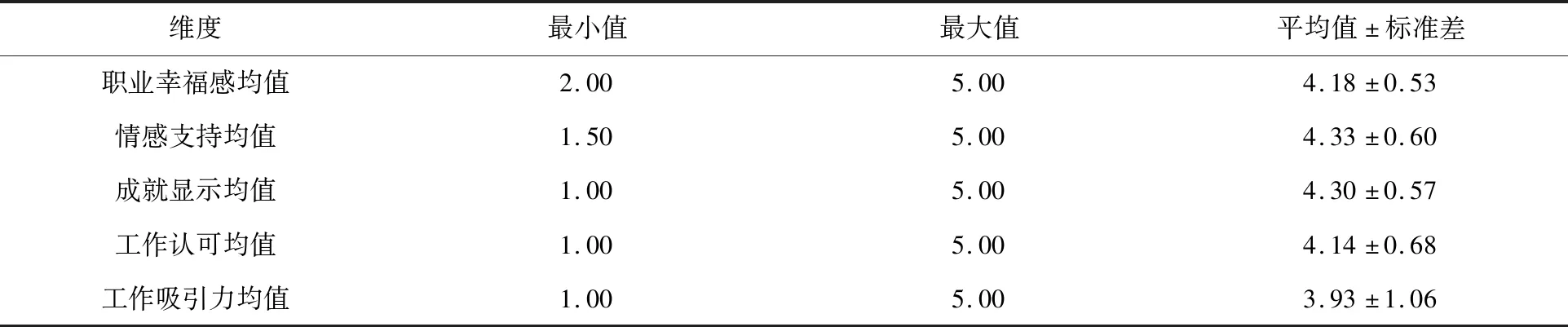

对收集到的有效数据采用描述统计的方法进行分析,结果见表1。

表1 中小学教师职业幸福感及各维度的描述统计(n=3 055)

由表1可知,教师职业幸福感均值的最小值为2,最大值为5,平均值为4.18,标准差为0.53,各维度均值得分由高到低依次为情感支持(4.33)、成就显示(4.30)、工作认可(4.14)、工作吸引力(3.93)。教师职业幸福感总均值及各维度均值均大于理论中值3,其中,总均值及情感支持、成就显示、工作认可维度均值大于4,工作吸引力维度均值接近4。表明在本次调查中:中小学教师报告具有较高水平的职业幸福感,体现为从学生中感受到较多的情感支持;教学效果好,学生成绩不错,有工作成就感;工作环境良好,氛围和谐,得到上司的支持和鼓励,对自己的工作感到认可;喜欢这份工作,并感到一定的愉悦感,但由于某些因素影响,觉得这份工作的吸引力不强,具体体现为受访群体中17.9%的人表示为一直与学生打交道而困扰,15.9%的人表示对这份工作感到不舒服,13.2%的人表示对教师职业提不起兴趣,10.9%的人表示厌烦教师职业。

2.中小学教师职业幸福感在人口统计学变量上的差异性分析

为了探究中小学教师职业幸福感及各维度在人口统计学变量上的差异性,本研究采用独立样本t检验、单因素方差分析、事后多重比较的方法,分析中小学教师职业幸福感及各维度在区域、性别、民族、年龄段、婚姻状况、学历、教龄、职称方面的差异,结果见表2至表5。

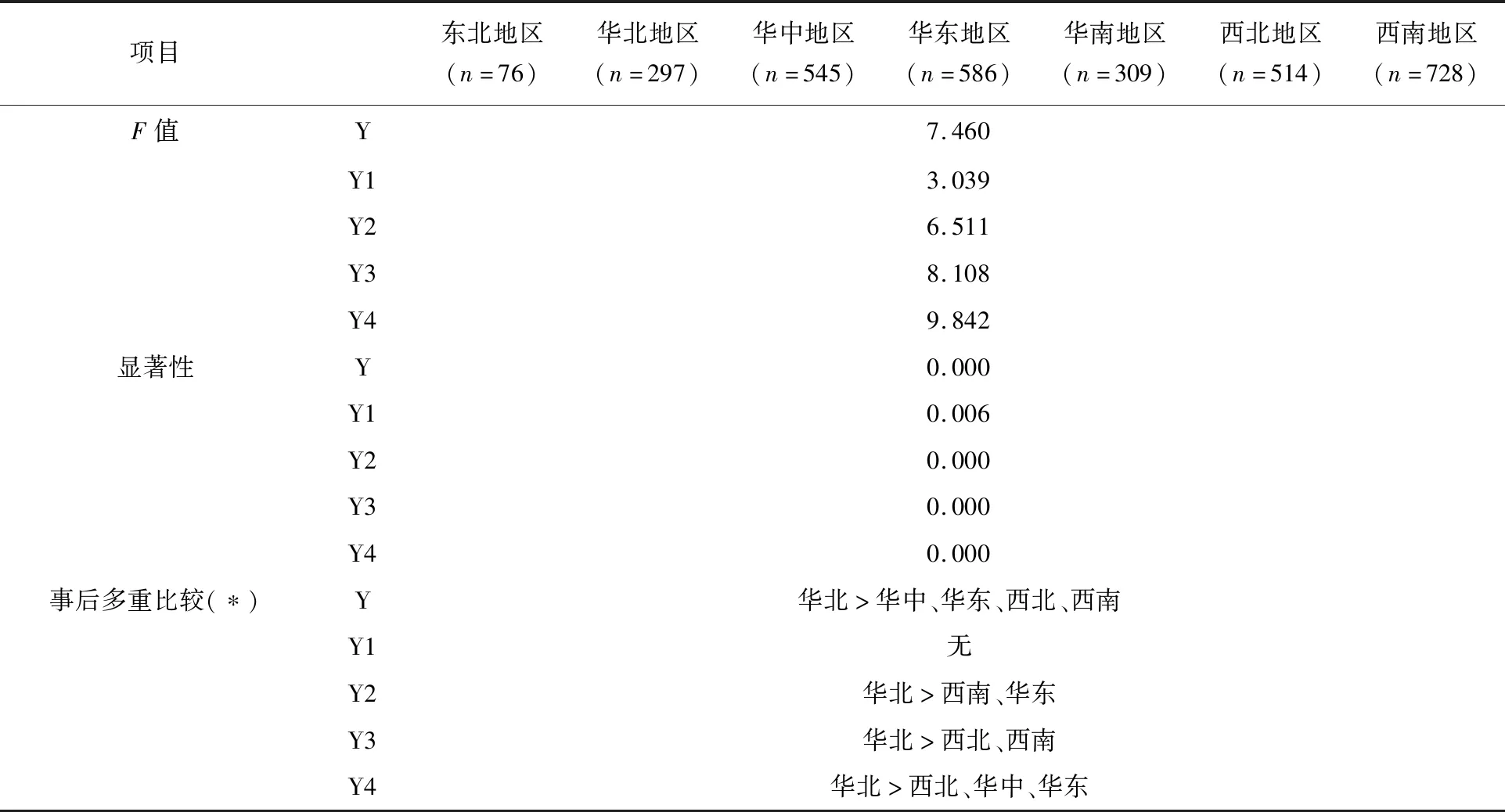

(1)地理区域差异。由表2可知,中小学教师的职业幸福感及其各维度在地理区域上存在显著性差异(P<0.001)。通过雪费法进行事后比较发现:在受访群体的职业幸福感均值上,华北地区显著高于华中、华东、西北和西南地区;在情感支持维度无显著差异;在成就显示维度上,华北地区显著高于西南和华东地区;在工作认可维度上,华北地区显著高于西北和西南地区;在工作吸引力维度上,华北地区显著高于西北、华中和华东地区(P<0.01)。

表2 中小学教师职业幸福感及各维度在区域上的差异性分析

续表2

(2)性别差异。由表3可知,中小学教师的职业幸福感总均值在性别上存在显著差异,但在情感支持、成就显示、工作认可维度不存在显著差异性,仅在工作吸引力维度上显示出显著差异,且女性教师在该维度上的得分显著高于男性教师(P<0.001)。

表3 中小学教师职业幸福感及各维度在性别上的独立样本t检验分析

(3)民族差异。由表4可知,中小学教师的职业幸福感总均值在民族因素上不显示存在显著差异性,因此,不再继续探讨各维度上的差异性。

表4 中小学教师职业幸福感在民族上的独立样本t检验分析

(4)年龄段差异。本文中,Y为职业幸福感均值,Y1为情感支持维度均值,Y2为成就显示维度均值,Y3为工作认可维度均值,Y4为工作吸引力维度均值,SD为标准差(下同)。在年龄段的划分上,18—25岁教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.15±0.49,4.32±0.56,4.12±0.58,4.11±0.62,4.04±0.96);26—30岁教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.12±0.51,4.25±0.61,4.16±0.58,4.13±0.64,3.94±1.01);31—40岁教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.18±0.53,4.33±0.60,4.34±0.54,4.15±0.68,3.90±1.07);41—50岁教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.23±0.55,4.40±0.59,4.47±0.53,4.13±0.75,3.92±1.12);51—60岁教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.29±0.57,4.51±0.61,4.49±0.62,4.29±0.69,3.88±1.29)。经过方差分析得出,中小学教师的职业幸福感在不同年龄段上存在显著性差异(P<0.01),在四个维度上,主要的差异显示在情感支持和成就显示上(P<0.001),在工作认可、工作吸引力维度上不显示差异性。通过雪费法进行事后比较发现,在受访群体的职业幸福感均值上,26—30岁群体显著低于41—50岁群体(P<0.01);在情感支持维度均值上,26—30岁群体显著低于41—60岁群体(P<0.001);在成就显示维度均值上,随着年龄的增加,该维度均值增加,差异显著(P<0.001)。

(5)婚姻状况差异。在婚姻状况的划分上,未婚教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.10±0.51,4.25±0.58,4.11±0.59,4.09±0.62,3.97±0.96);已婚教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.19±0.53,4.35±0.60,4.35±0.55,4.16±0.69,3.91±1.09,);离异教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.19±0.56,4.31±0.54,4.33±0.60,3.99±0.75,4.12±0.98);其他类别教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.38±0.67,4.35±0.90,4.50±0.67,4.41±0.69,4.25±1.22)。经过方差分析得出,中小学教师的职业幸福感在不同婚姻状况上存在显著性差异(P<0.01),在四个维度上,主要的差异显示在情感支持、成就显示、工作认可上(P<0.05),在工作吸引力维度上不显示差异性。通过雪费法进行事后比较发现,在职业幸福感均值和情感支持、成就显示、工作认可维度上,未婚教师群体显著低于已婚教师群体(P<0.01)。

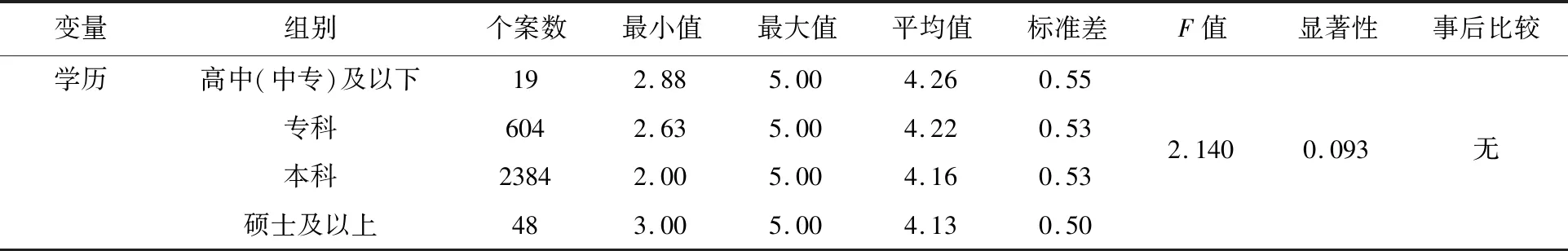

(6)学历差异。由表5可知,中小学教师的职业幸福感在不同学历上不存在显著性差异,因此不再在各维度上进行差异性比较。

表5 中小学教师职业幸福感及各维度在学历上的差异性分析

(7)教龄差异。在教龄的划分上,0—5年教龄的教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.13±0.50,4.27±0.59,4.13±0.59,4.11±0.64,4.00±0.97);6—10年教龄的教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.15±053,4.30±0.61,4.26±0.56,4.17±0.66,3.89±1.12);11—15年教龄的教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.14±0.52,4.30±0.58,4.33±0.51,4.08±0.71,3.86±1.07);16年及以上教龄的教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.23±0.54,4.40±0.59,4.44±0.54,4.17±0.71,3.91±1.10)。经过方差分析得出,中小学教师的职业幸福感在不同教龄上存在显著性差异(P<0.001),在四个维度上,主要的差异显示在情感支持和成就显示(P<0.001)上,在工作认可、工作吸引力维度上不显示差异性。通过雪费法进行事后比较发现,在职业幸福感均值上,0—5年、11—15年教龄的教师显著低于16年及以上教龄的教师(P<0.001);在情感支持维度上,0—5年、6—10年、11—15年教龄的教师显著低于16年及以上教龄的教师(P<0.001),在成就显示维度上,随着教龄的增加,职业幸福感显著提高(P<0.001)。

(8)职称差异。在职称的划分上,未评职称的教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.18±0.49,4.32±0.56,4.11±0.58,4.15±0.61,4.13±0.88);中小学三级教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.15±0.52,4.22±0.66,4.21±0.59,4.17±0.65,4.00±1.10);中小学二级教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.12±0.53,4.29±0.60,4.24±0.57,4.10±0.70,3.86±1.07);中小学一级教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.19±0.54,4.34±0.60,4.36±0.55,4.16±0.67,3.90±1.09);中小学高级教师群体的Y、Y1、Y2、Y3、Y4±SD的数值分别为(4.23±0.53,4.40±0.59,4.45±0.54,4.17±0.71,3.93±1.09)。经过方差分析得出,中小学教师的职业幸福感在不同职称上存在显著性差异(P<0.01),在四个维度上,主要的差异显示在情感支持、成就显示、工作吸引力上(P<0.01),在工作认可维度上不显示差异性。通过雪费法进行事后比较发现,在职业幸福感均值和情感支持维度上,中小学二级教师显著低于中小学高级教师(P<0.05);在成就显示维度上,随着职称的提升,职业幸福感显著提高(P<0.001),在工作吸引力维度上,未评职称教师显著高于中小学二级、一级教师(P<0.01)。

三、讨论

1.关于中小学教师职业幸福感一般现状的讨论

本次调查发现,中小学教师报告具有较高水平的职业幸福感,表现为感受到较多的情感支持,有工作成就感,工作环境良好,氛围和谐,得到上司的支持和鼓励,对自己的工作感到认可;喜欢这份工作,并感到一定的愉悦感,但由于某些因素影响,觉得这份职业缺乏一定的吸引力。笔者通过文献资料检索,发现我国首次大规模对中小学教师专业发展状况的调查开始于2010年,由华东师范大学丁钢教授主持的“全国中小学教师专业发展状况调查”项目组负责该次调查,样本涉及全国29个省(直辖市/自治区)共11 190人。报告显示教师教学效能感水平总体较高,但分布不均衡,教师的工作满意度总体水平较高,但在工作各方面的满意度上表现出不均衡的特点,其中,对人际关系满意度很高,对家人的认同与支持满意度比较高,这与本次调查结果具有基本一致性,该报告还显示中小学教师群体对社会尊重、社会地位满意度偏低,对经济收入满意度非常低。[3]2019年,东北师范大学教师教育研究院李广教授领导的课题组对我国21个省份共12 348名中小学教师进行充分调研的基础上,产出《中国教师发展报告2019:中小学教师队伍建设的成就、挑战与举措》。该报告显示,我国近六成教师热爱教师职业,社会对教师职业的认同度高,教师整体表现出较高的职业认同感,67.18%的教师认为教师工作给自己带来了较高的自豪感,与本次调查的结果具有较高的关联性。[4]在与英国教师群体的比较中,我国教师的职业幸福感水平高于英国教师群体,英国教育标准局于2019年在英国范围内对来自290所学校的2 293名教职员及67家培训机构的2 053名教职员进行了教师职业幸福感调查,结果显示,教师的生活满意度水平低于社会大众整体水平,教师群体的职业幸福感水平整体低于其他职业。可能的原因是工作负荷重,长时间的额外加班,工作与生活节奏的平衡被打破,缺少必要的教学资源和学校主管、家长的支持,在管理学生行为上感觉力不从心、较低的工资和得不到期望的尊重,缺乏专业发展与晋升的机会等。[5]我国中小学教师较高的职业幸福感与中华民族尊师重道的优良传统、国家出台的一系列政策支持、工作环境的不断改善、工资收入不断提高等有关。尊师重道是中华民族的优良传统,在中国古代,对师道的尊重是通过礼加以保证。中华人民共和国成立以来,党和国家高度重视教育事业,相继出台一系列意见和指导文件,明确教师在培养社会主义接班人和建设者、助力中华民族伟大复兴中的重要作用与特殊地位,坚持教育优先发展战略,把教师工作置于教育事业发展的重点支持战略领域,从幼儿园开始加强尊师教育,将尊师重教观念渗透进学生的价值体系,厚植校园师道文化,动员社会各方力量,倡导全社会尊师重教,营造尊师重教氛围,到2035年,让尊师重教在全社会蔚然成风。[6-7]

在保障教师权利方面,通过教职工代表大会制度,保障教师参与学校决策的民主权利,出台《中华人民共和国教师法》,明确教师的权利与义务,出台《中小学教育惩戒规则(试行)》,保障教师的教育惩戒权,为管理学生不良行为提供支持,学校及教育部门在维护教师权益方面提供必要支持。[6-8]

在专业发展方面,教育部在1999年出台《中小学教师继续教育规定》,此后继续出台一系列文件,保障教师有充足的机会接受教育培训,在职称评定方面,提高中小学中级、高级教师岗位比例,畅通教师职业发展通道。[6-7]

此外,在教师群体最为关心的减轻工作负担上,中共中央办公厅、国务院办公厅在2019年印发《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》,为减轻中小学教师工作负担作出指示。[9]在保障与提升工作待遇方面,除了出台相关政策文件保障教师待遇,国务院教育督导委员会办公室还组织教育部、财政部、人力资源和社会保障部等部门组成联合督导组,通过听取汇报、查阅材料、实地督查、暗访等方式对义务教育教师收入落实情况进行实地督导。根据国家统计局公布的2019年全国平均工资数据显示,教育行业收入排名较前十年有了较大提升,在19个行业中排名第七。[6-7,10-11]

2.关于中小学教师职业幸福感在人口统计学变量上的差异讨论

研究发现,在地理区域因素上,华北地区教师的职业幸福感显著高于华中、华东、西北和西南地区。地区之间的经济发展水平、教育重视程度、教育投入水平等都会造成教育状况的差异[12],华北地区是经济、教育、文化较为发达的地区,比较重视教育,教育投入水平高,能在一定程度上解释该地区教师具有较高的职业幸福感。

在性别因素上,女性教师的职业幸福感显著高于男性教师,且在工作吸引力维度上尤其突出,这跟姜艳、李郭保等人的研究相一致。[13-14]在中小学的教师队伍结构中,女性教师的比例显著高于男性教师,这是因为在传统的观念中,普遍认为女性具有温柔、善良、细心、耐心、贴心的品格,比男性更适合从事教师职业,在从事教师工作中,更能体会幸福感。此外,男性在家庭当中担任着家庭的顶梁柱角色,需要为家庭争取更多的收入,然而教师工作是一份收入不高的职业,自然会让男教师觉得这份工作缺乏吸引力,令他们的职业幸福感打折扣。

在民族因素上,整体上汉族和少数民族群体在教师职业幸福感上不存在差异性,在教育政策上,对汉族教师和少数民族教师一视同仁,公平对待,这也在一定程度上解释了两个群体之间不具有差异性的原因。

在年龄段因素上,不同年龄段的教师在职业幸福感上存在差异性,26—30岁教师群体低于46—50岁教师群体。26—30岁教师群体工作年限在10年之内,46—50岁的教师工作年限在20—30年,他们积累了丰富的教学经验,培养了一大批学生,自然能体会教师职业教书育人、桃李满天下的幸福感。在情感支持维度上,26—30岁教师群体低于46—60岁教师群体,26—30岁教师群体在与学生关系、家庭人际关系上的支持都比46—60岁的教师群体要低。在成就显示维度上,随着工作年限的增加,教师的教育经验也变得丰富,自然会更多体会到教书育人的成就感。

在婚姻因素上,已婚教师群体职业幸福感明显高于未婚教师群体,且体现在情感支持和成就显示维度上,这与张凯的研究相一致。[15]已婚教师群体的年龄普遍比未婚教师群体大,未婚教师群体多为刚就业不久的大学毕业生群体,他们在师生关系、家庭人际支持、教学经验、教学成果上都未有较多的积累,因此职业幸福感要低于已婚教师群体。也有学者认为,相对于未婚教师而言,已婚教师具有更高的行为和情感控制力,更容易从细微处发现并感受幸福。[15]

在学历因素上,不同组别学历的教师群体,职业幸福感上不存在差异性。普遍认为,教师的学历越高,职业幸福感也越高;与之相反的是,本研究发现,高中(师专)学历的教师群体职业幸福感高于本科学历教师群体。师专学历教师一般教龄较长,具有较高的教育成就,职业幸福感较高也无可厚非。学历较高的研究生教师群体,职业幸福感反而较低,可能与该工作不能满足他们较高的就业期望、职业吸引力不达期望有关。

在教龄因素上,随着教龄的增加,职业幸福感水平也随之提高,尤其体现在情感支持与成就显示维度上。随着工作年限的增加,教学经验也随之丰富,工作上取得较多的成就,培养出一大批优秀的学生,这在一定程度上能解释较高的职业幸福感。

在职称因素上,中小学二级职称教师的职业幸福感水平低于高级职称教师,这与李超的研究相一致。[16]职称差异导致的职业幸福感差异主要体现在情感支持与成就显示上,高级职称教师从教年龄长,构建了密集的情感支持网络,高级职称是对教师在教育事业上积累成就的肯定,高级职称教师对教师职业的认同度较高,更能体会较高的职业幸福感。

四、结论与建议

1.结论

研究发现,中小学教师具有较高水平的职业幸福感,表现为感受到较多的情感支持,有工作成就感,工作环境良好,氛围和谐,得到上司的支持和鼓励,对自己的工作感到认可;喜欢这份工作,并感到一定的愉悦感,但由于某些因素影响,觉得教师职业缺乏一定的吸引力。在人口统计学变量因素上,华北地区教师的职业幸福感显著高于华中、华东、西北和西南地区;女性教师的职业幸福感显著高于男性教师,且在工作吸引力维度上尤其突出;整体上汉族和少数民族群体在教师职业幸福感上不存在显著差异性;不同年龄段的教师在职业幸福感上存在显著差异性,26—30岁教师群体低于46—50岁群体,随着年龄段的增加,成就感也逐渐提高;已婚教师群体职业幸福感明显高于未婚教师群体,且体现在情感支持和成就显示维度上;不同组别学历的教师群体在职业幸福感上不存在差异性;随着教龄的增加,职业幸福感水平也随之提高,尤其体现在情感支持与成就显示维度上;随着职称的提高,教师更能体会较高的职业幸福感。

2.提高中小学教师职业幸福感的建议

结合本次调查的中小学教师职业幸福感的一般状况,在提升教师职业幸福感方面,我们提出如下几点建议。

(1)提升尊严感。教师职业是太阳底下最光辉的职业,我国历来就有尊师重道的优良传统,在经济高速发展的今天,教师肩负传道授业、培养人才的重任,更应该受到全社会的广泛尊重。国家已经出台相关的政策,明确教师职业的重要地位,在社会层面应该通过舆论宣传,努力营造尊师爱师的社会氛围,给予教师尊严感。教师群体应该学会在自己的工作中体会教师职业的神圣和光荣,从中感受作为教师的尊严感和自豪感,树立自信感。

(2)增强获得感。在职业生涯中有获得感是提升职业幸福感的一个重要举措。保障教师的工作待遇,让他们可以买得起房、看得起病、养得起家非常重要。国家层面一直强调教师待遇不能低于当地公务员平均水平,然而各地的落实情况不一,发达地区与落后地区、城市地区与乡镇地区、编制与临聘教师之间,待遇也具有较大的差异性,较低的工作收入影响了教师群体从事该职业的幸福感。因此,各地区要落实国家相关的政策,缩小不同教师群体之间的过大收入差距。其次,教师群体本身也应该在自己的职业生涯中,通过不断努力与实践,收获更多的职业成就。例如,受到学生的喜爱、学生考出好成绩并在社会上有所成就,得到学生家长、同行、学校领导的认可,都会增强教师的获得感,提升职业幸福感。

(3)给予支持感。作为学校的管理者,可以通过创建尊师爱生的校园文化,创造良好的工作环境,营造温馨和谐的工作氛围,减轻教师额外的工作压力,在教学资源获取、学生管理、职务晋升、职称评聘、专业发展方面,给予教师更多的支持。同时,在家校合作方面,教师应学会通过家长学校、家委会、家长会等各种渠道,争取获得学生家长的支持与配合。

(4)感受掌控感。教师群体应学会平衡自己的工作与生活,不因生活的琐事影响工作的激情,也不因繁忙的工作而影响生活的情趣。学校的管理者应该维护教师的权利,在学校的政策制定、重大事项决策方面,通过教师代表大会制度,激发教师参与校务管理的热情,让更多的教师以主人翁的身份参与学校的管理,同时,校务重大事项应及时公开,保障教师的知情权。

(5)找到方向感。教师职业不是一份高薪、轻松的职业,而是一份待遇平平、肩负重任的工作,教师群体应对自身职业属性有一个正确的认识,学会对自己的职业保持合理的期望;同时,教师属于专业技术人员,教师群体需要明确自身的状况,找好个人定位,明确发展目标,学会规划自己的职业生涯,找到职业发展的道路,通过不断实践与努力,收获职业成长带来的幸福与快乐。

——以大四公费师范生为例