根际微生态视角下药用植物连作障碍机制和缓解措施研究进展

瞿瑜婷,张前前,俞叶飞,沙衣哈力·对先阿力,蔡琳琳,张苏炯,李永夫,李永春*

(1.浙江农林大学环境与资源学院/亚热带森林培育国家重点实验室,杭州 311300;2.浙江省大盘山国家级自然保护区管理局,浙江 金华 322300;3.磐安县中药产业发展促进中心,浙江 金华 322300)

近年来,随着引种和种植技术的成熟、市场需求量增大以及国家政策的大力扶持,我国药用植物规模化栽培面积不断扩大,目前拥有规模最大、品种最多以及最完整的生产体系[1]。保证入药部位的有效成分含量对于药用植物产业健康发展具有重大意义,在现行标准中药材多以根及根茎类入药,而其中多数以块根类入药的药用植物存在连作障碍[1]。发生连作障碍的药用植物土壤中往往发生极为严重的土传病害,且伴随着植物正常生理活动受抑、化感自毒物质积累、土壤酸化、养分失衡、微生物群落结构失衡等现象,最终造成植物生长发育不良。同时,入药部位的有效成分含量减少极大地降低了药用植物的品质,严重制约着药用植物产业健康、可持续发展[1]。

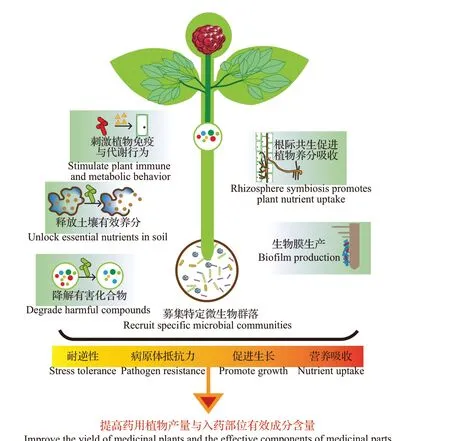

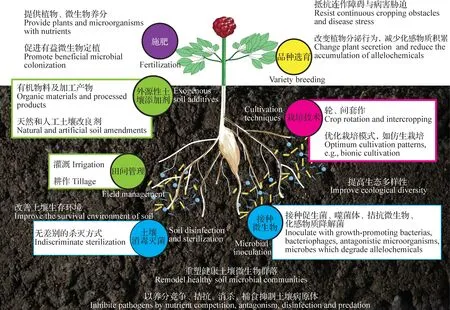

近年来,越来越多的研究发现连作障碍主要导致根际微生态失衡[2]。根际是植物-土壤-微生物组频繁进行物质交换和信号传递的界面,如图1所示,根际中的微生物活动直接影响着植物生长发育和药用有效成分含量[3]。连作后,根际微生态系统中抵御土传病害入侵和维持植物健康的特定微生物群落发生改变,目前研究认为微生物群落结构的恶化所引起的土传病害是药用植物连作障碍的直接原因[1]。在目前广为接受的理论中,植物免疫是抵抗病原体的主要防御过程,在该理论中植物抗性基因响应病原体所分泌的毒性生物分子与细胞壁降解分子,诱导触发免疫系统分泌不同类型的酶、植物激素或转录因子等化合物来抑制病原体生存的效果[4]。WEI等[5]提出在根际中,植物、微生物、土壤形成的紧密网络对防御病原体攻击具有重要作用,即该网络形成了根际免疫。而连作障碍发生后,病原体能克服甚至接管植物免疫系统,并刺激诱导根系分泌一定数量与类型的代谢产物,进一步扩大生态位竞争优势,加剧根际微生态系统的恶化[5-6]。本研究从根际微生态系统角度综述了药用植物发生连作障碍的成因与缓解措施,为确定和量化免疫形成的重要因素与相互作用提供依据,为未来药用植物的连作障碍治理和健康发展提出建议。

图1 根际微生物对药用植物健康的影响Fig.1 Effects of rhizosphere microorganisms on medicinal plant health

1 药用植物连作障碍的成因

1.1 根系分泌物与微生物的相互作用改变

1.1.1 根系分泌物及化感自毒作用

根系分泌物是植物与土壤及微生物进行交流的重要媒介,其在土壤结构组成、土壤养分活化、植物养分吸收、环境胁迫缓解和连作障碍发生等方面都具有重要作用[7]。有5%~21%的光合作用碳产物通过根系分泌物输入至根际环境,以调控根际信号传递、物质能量迁移、土壤理化性质、微生物环境以及植物-微生物-土壤系统中的相互作用[8-9]。根系分泌物的含量和种类由植物基因型主导,受到生理状态及所处生境的影响[9]。大量研究表明,连作状态下药用植物的健康状态和根系分泌物的含量密切关联,特别是有机酸类物质常常在药用植物连作土壤中大量积累[10]。

根系分泌物的化感作用被认为是连作植物生理代谢状态改变的重要原因之一,有机酸、酚酸、萜类、香豆素和黄酮类等化合物已被鉴定为化感物质[10]。如兰州百合(Lilium davidiivar.unicolorSalisb)连作土壤水提液在低浓度下能促进幼苗生长,而在高浓度时表现为化感抑制作用[10]。白术(Atractylodes macrocephalaKoidz)根系分泌物中的2,4-二叔丁基苯酚在高浓度时具有抑制种子发芽率并破坏免疫系统的能力[11]。目前,已有学者发现部分根系分泌物能通过诱导产生活性氧破坏根尖细胞、影响叶绿素与渗透调节物质含量,进而抑制根系与茎叶的生长,且根系所表现出的化感抑制反馈比茎叶更为强烈,这或许是化感物质影响药用植物尤其是地下部有效成分含量的主要机制之一[10,12]。除此之外,在连作地黄(Rehmannia glutinosa)与太子参(Pseudostellaria heterophylla)土壤中,酚类介导了土壤微生物区系的迁移和结构紊乱,导致病害发生率增大[13]。目前可以确定根系分泌物中的化感物质与植物的健康状态紧密关联,但产生化感作用的化感物质(种类与浓度),化感物质与植物、微生物之间的相互作用机制及其自毒活性的分子机制仍有待深入研究。

1.1.2 根际微生物种群变化

药用植物连作后,原有根际土壤微生物群落动态平衡被打破[14-15]。在三七(Panax notoginseng)连作土壤中,放线菌、细菌总数和微生物总数随时间的变化存在显著差异,而真菌总数没有明显差异[14]。连作3 年后的西洋参(Panax quinquefoliusL.)土壤中细菌群落数量依旧占优势,但细菌群落的多样性指数降低,而真菌群落的多样性则显著增加[16];然而在白术连作土壤中,真菌群落多样性呈现出相反的变化趋势[15]。

研究发现,发生连作障碍的药用植物土壤中典型的致病菌如镰刀菌属(Fusarium)等菌落的数量及相对丰度显著增加,且在微生物群落中占据更多的生态位[17]。连作年限的延长抑制了促进药用植物生长和拮抗病原菌的有益微生物[如木霉属(Trichoderma)、被孢霉菌(Mortierellasp.)、青霉菌(Penicilliumsp.)]的生长,与此同时,具有生态位优势的假单胞菌属(Pseudomonas)、芽孢杆菌属(Bacillus)等也呈现抑制效应[18-20]。这些非病原菌数量与相对丰度的下降不仅导致药用植物对病原菌生防能力的降低,而且造成更多的生态位空缺,最终导致药用植物连作土壤微生物群落区系恶化,从而降低根际微生态系统对病害的抵抗力。除此之外,参与养分元素循环、分解有害化感物质的功能性微生物数量与相对丰度也随着连作年限的延长表现出负反馈[17]。连作对土壤微生物群落造成的影响是长远的,或许需要数十年才能恢复原有的微生物群落系统[21]。

1.1.3 根系分泌物与根际微生物间的相互影响

植物与微生物间的相互作用是其生命活动中不可或缺的一部分,药用植物与根际微生物的分子交换作用十分复杂[1]。根系分泌物介导了药用植物根际微生态系统中物质能量流和微生物趋化过程[6,22-23]。部分根系分泌物如黄酮类化合物,能够改变植物-微生物之间的相互作用,并最终改变根际微生态间的互作关系[7]。根系分泌物组分的动态变化和微生物底物偏好影响根际微生物群落组装模式,与此同时,微生物活动的增强也反过来刺激根系分泌物的渗出、扩散、代谢与积累,进而扩大根系分泌物在土壤环境中存在的空间范围[6,22-23]。

持续积累的根系分泌物改变了根际环境对特定真菌群落的定向选择力及病原真菌的竞争优势,如三七根系通过分泌人参皂苷富集潜在致病镰刀菌属菌,从而影响土壤微生物群落结构[24]。部分根系分泌物对土壤潜在有益菌具有抑制作用,如在地黄(Rehmannia glutinosa)的再植过程中假单胞菌数量受到土壤中梓醇持续积累的影响而减少,抑制对镰刀菌属菌生防作用,从而加强了病原菌的优势地位[25]。土壤中积累的有机酸加剧了连作土壤化感负反馈,并抑制了植物的生防能力,导致根际促生菌拮抗病原真菌菌丝体生长的能力减弱,进而使病原菌数量增加[13]。以根系分泌物为主要能量来源的病原菌与非病原菌间的生态位竞争差异,最终使连作药用植物土壤微生物类群相对丰度发生相应改变[14]。土壤微生物反作用于根系时刺激根部渗出特定根系分泌物并调节植物的新陈代谢,同时,微生物对根系分泌物的分解、转化及扩散也增加了植物基因性调控根际微生态循环系统的复杂性[7,9]。

1.2 土壤环境与土壤微生态变化的综合作用

1.2.1 土壤环境变化与根系分泌物的相互影响

药用植物连作障碍往往伴随着土壤环境的退化。不同药用植物根据其生理需求对土壤质地和理化性质有所选择,具有极强的道地性,在规模化中药材栽培中适宜的土壤环境对药用作物栽培的意义极为重大[26]。土壤作为承载植物根系与微生物相互作用的平台,在植物根系形态扩张与分泌行为、微生物活动的相互作用下,产生pH 值变化、养分供应改变等一系列反馈,并对微生物生存环境产生潜移默化的影响[27]。土壤团聚体稳定性被当作土壤健康的重要物理指标,连作可能改变土壤团聚体性状、稳定性和粒径级组成等,最终影响根系呼吸与渗透、根系分泌物的积累转移以及根际养分的释放[2]。连作土壤的pH值变化显著,如连作后的西洋参土壤pH 值可下降至不适合成株成活的范围[17]。土壤pH 值下降影响土壤的电导率与氧化还原状态,同时影响土壤有机质的转化速率,这是部分药用植物连作后土壤有机质含量不降反升的主要原因[15,18,27]。在不同连作土壤中不同形态氮、磷、钾养分含量存在不同的变化趋势,在ZHU 等[15]的研究中,土壤氮、磷、钾全量与有效态氮、磷、钾含量均随连作时间的延长呈上升趋势,而在其他的研究中部分有效态养分如有效磷、速效钾含量却随连作时间的延长呈现下降的趋势[20]。作为供应植物与微生物养分的土壤,其养分结构的失衡、部分微量元素的缺失及有害金属离子的积累所导致的植物、微生物物质能量供应失衡问题,可能会影响植物-微生物的相互作用,并影响根际微生态系统。

药用植物连作后根系分泌物会改变土壤机械组成与养分有效性,反之,土壤质地和养分也影响了根系的生长,药用植物根冠细胞分泌的黏液也很可能与根系生长所产生的压力一起影响根际土壤的机械组成,进而影响根际液相空间构型和连通性[27]。比如药用植物分泌的草酸、葡萄糖与儿茶酚等化合物,在其他植物中已被证明能通过直接溶解矿物质或介导微生物活化土壤矿物质与有机物来直接影响土壤结构和养分释放[28]。药用植物的部分根系分泌物如苹果酸、柠檬酸和草酸,已在其他植物研究中被证明能改变土壤的氧化还原状态、pH值和养分有效性,如有机酸能促进磷缺乏土壤中无机磷的活化,直接影响了植物根系的生长和发育[27,29]。

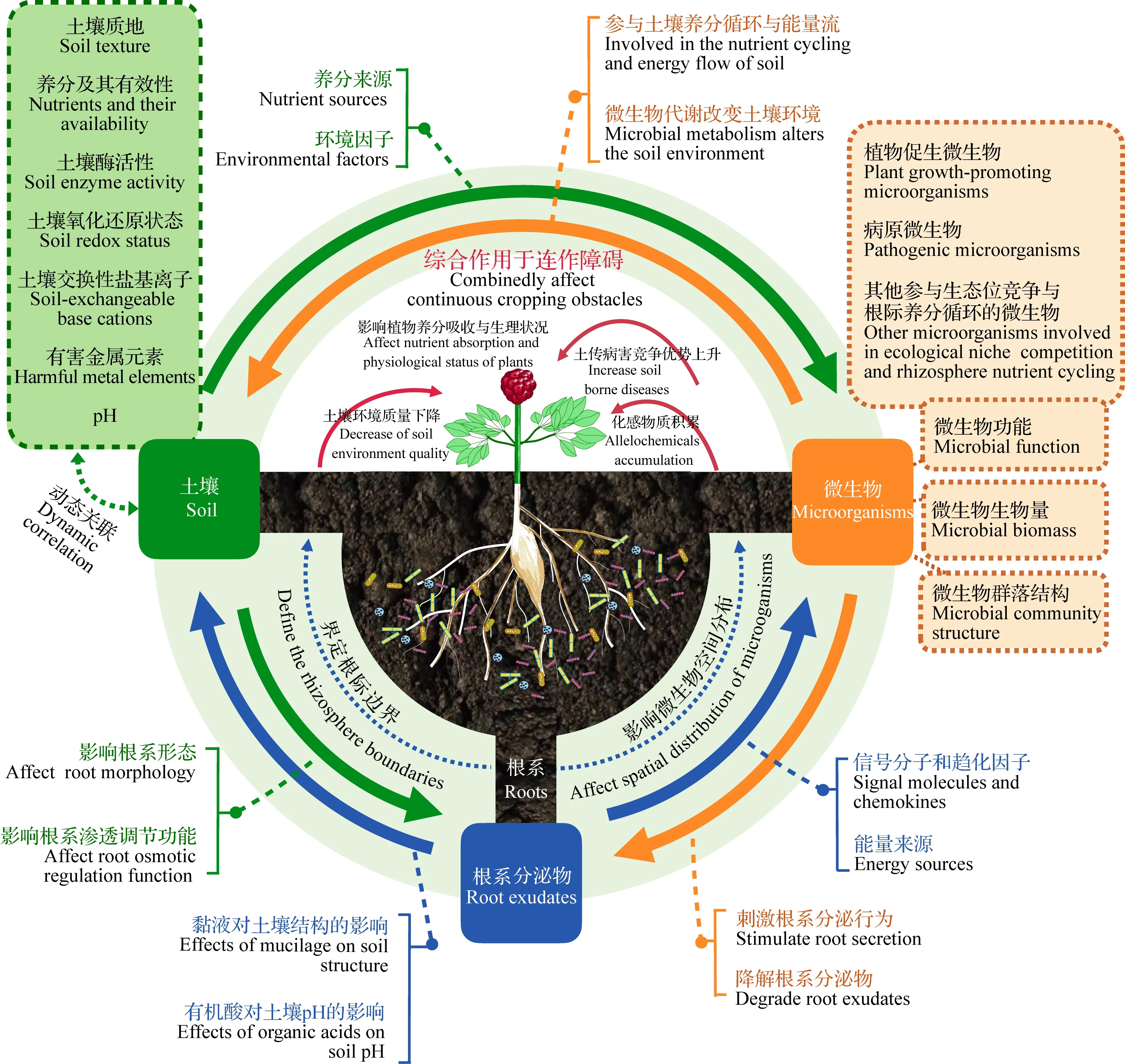

1.2.2 根际微生态变化的综合作用与连作障碍

药用植物根际微环境的调控被认为是缓解连作障碍的关键。根际是植物、土壤、微生物物质能量交换的重要结点,活跃的植物、土壤、微生物活动及其环境相互作用形成了整体的土壤微生态系统,各因素既相互独立又相互关联。根际作为承载根系生物生命活动的平台,其基本性状及健康状态与微生态系统中各因子息息相关(图2)。

图2 根际微生态对药用植物连作障碍的综合作用Fig.2 Comprehensive effects of rhizosphere microecology on continuous cropping obstacles of medicinal plants

根际土壤环境受到微生物与植物生命活动的影响,也影响着植物-微生物间的相互作用。如药用植物连作后根际土壤pH 值、养分结构的变化也与微生物区系之间存在相关性[1]。而土壤孔隙驱动根际部分碳交换与固定,影响微生物群落的组成,最终影响微生态系统中的物质与能量交换[7,24,27]。

微生物在药用植物根际十分活跃,其影响根际微生态系统的主要途径有:1)作为病原体影响植物生长与根系分泌,如引起幼苗枯萎和增强化感自毒物质形成的尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)和各类植物病毒[25];2)作为促生菌存在,维持土壤菌群平衡、提高根际生物活性,如提高土壤酶活性与土壤微生物群落多样性的芽孢杆菌[30],分泌还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶(reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADPH oxidase,NOX)促进根系生长的木霉菌[31],能够提高植物抗性或直接抑制土壤致病菌的假单胞菌[25]等;3)其他参与生态位竞争与根际物质能量循环的菌群,如参与土壤养分转化的功能性菌群和以根系分泌物为主要物质能量来源的菌群。连作状态下这些菌群的变化加速了土壤微生态结构的失衡,导致根际抵抗病原体的能力发生变化。

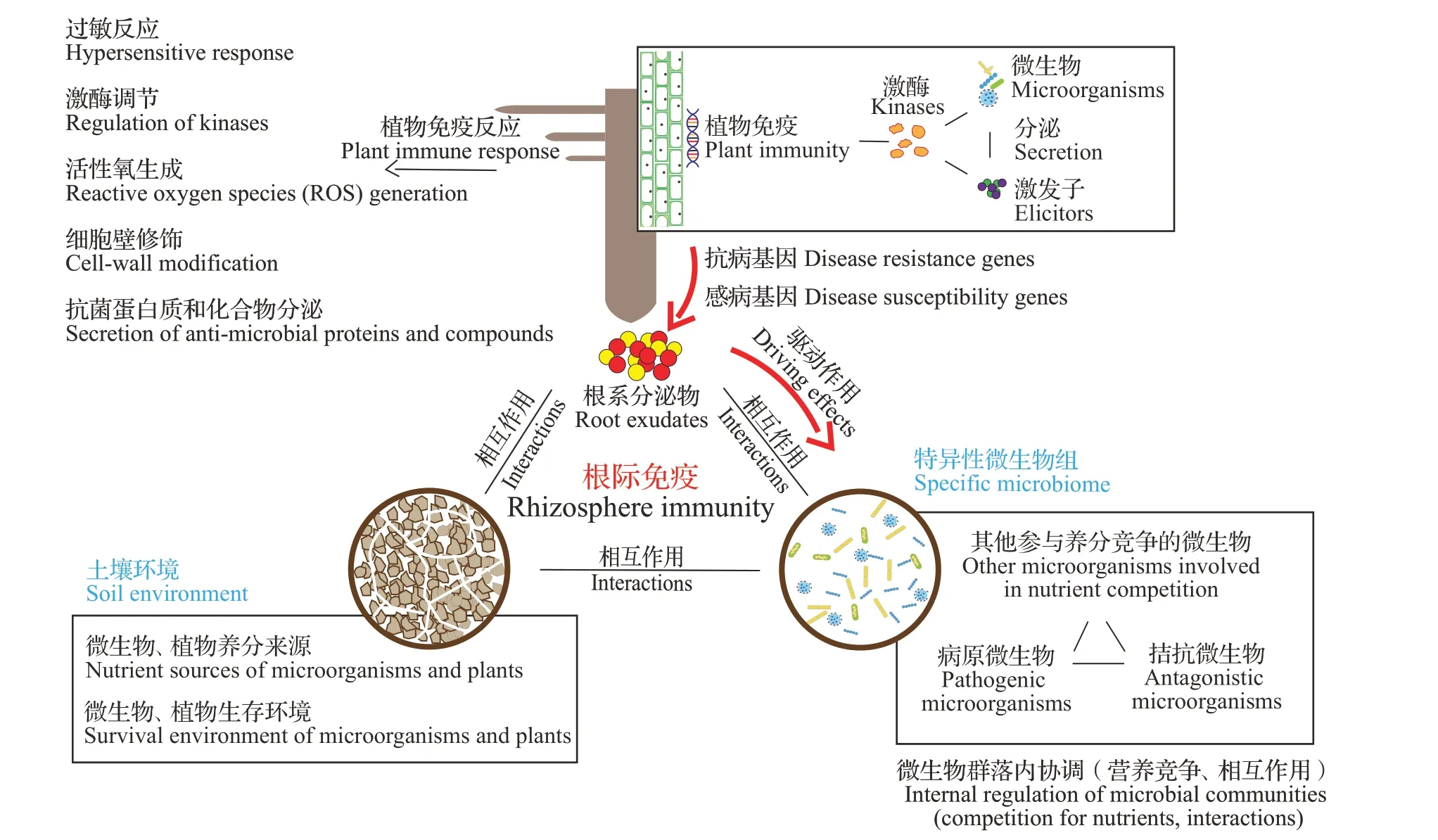

目前研究认为药用植物连作障碍的产生与土壤的综合性变化有关[32]。连作状态下药用植物根系分泌物与土壤环境、根际微生物区系的相互作用及其中的物质能量循环等因素的存在使连作障碍的形成原因十分复杂,其是植物-土壤-微生物根际微生态系统中多因素综合作用的结果[32]。如图3所示,推测根际免疫系统作为抵抗病原体入侵的植物-土壤-微生物有机共同体,是植物免疫系统的外延防线,当连作后根际微生态系统中植物、土壤、微生物的相互作用发生改变时,根际有机体抵抗土壤病原微生物入侵的能力也发生改变[4-5,33]。当连作发生后,由于土壤病原体数量增加、生态位扩大,有害化感物质积累,土壤环境恶化引起的病原体入侵能力强于根际有机体的防御能力,导致根际免疫防线到植物体免疫防线崩坏、土传病害发生,从而导致连作障碍不可遏制。当以植物免疫为核心的根际有机免疫系统的抗病能力远大于病原体的感染能力时,连作土壤可能表现出较强的抑病作用,即产生抑病土[33]。然而目前鲜有系统化构建的连作障碍根际免疫体系,因此尚不确定其关键因子及作用强度。目前,在根际微生态视角下研究连作障碍的成因依旧十分困难,因此,建议在未来,应对不同环境因素作用于根际微生态系统抑病能力、土壤病原微生物侵染能力的强度进行量化,并建立根际连作障碍模型。笔者预测在以量化的根际免疫能力与病原体入侵能力为坐标系建立的连作障碍模型中,可能存在着障碍发生的阈值公式。

图3 植物-微生物免疫防御系统Fig.3 Plant-microbial immunity defense system

2 消减连作障碍的调控措施

药用植物连作后,根际系统中的物质能量循环失衡,根系与微生物、根际生物与环境的相互制约和相互作用也不可避免地发生紊乱,导致植物对病原体的免疫能力下降,并最终引起连作障碍。因此,注重植物与根际环境的协调统一,稳定土壤养分与物质能量的多渠道交换,通过各种措施综合改善药用植物的根际微生态环境(图4),确保植物-土壤-微生物的综合性、生态性调控,建立根际免疫以达到连作根际微生态系统的健康可持续发展,才是防控和修复药用植物连作障碍的关键[33-34]。

图4 连作障碍缓解措施Fig.4 Control measures to alleviate continuous cropping obstacles

2.1 根际系统多样性的建立

优化种植栽培技术有助于调节根际系统。传统种植模式如轮作、间作等依旧是提高系统生物多样性、平衡根际土壤微生物竞争的较好措施[1]。蒙古黄芪[Astragalus membranaceus(Fisch) Bge. var.mongholicus(Bge.) Hsiao]与三七间作后土壤养分含量提高,微生物群落结构逐渐转向细菌主导[35-36]。兰州百合与玉米(Zea maysL.)间作后土壤中病原菌与益生菌的相对丰度也发生变化,如有害菌镰刀菌属相对丰度下降,有益菌鞘氨醇单胞菌(Sphingomonassp.)和硝化螺旋菌(Nitrospirasp.)的相对丰度上升[37]。目前,盆栽栽培、无土栽培、仿生栽培等优化栽培模式正逐渐应用于药用植物的生产中。通过模拟野生环境下药用植物生存环境的生态学原理,使仿生栽培下三七土壤中的微生物群落结构呈现出健康平衡的状态,从而使土壤生态系统更为稳定[38]。种植栽培技术的优化有助于调节土壤理化性质、减少化感物质积累、增加生物多样性等,缓解连作障碍导致的植物-土壤-微生物系统失衡,从而有助于建立根际免疫。

2.2 根际养分输入及土壤结构改良

作为外源性营养物质添加措施,施肥能调节土壤中植物、微生物所需有效态养分的含量,从而通过食物募集根际微生物[39]。合理调整施肥模式,平衡氮磷钾肥料、微量元素肥以及有机肥的施用结构,在改善土壤养分组成的同时也能有助于构建根际微生物健康群落,如增加土壤放线菌、细菌的相对丰度与多样性以拮抗病原微生物,并促进植物所需有效态养分的释放[39]。土壤物理性质的改变会影响根际养分、根系与根际微生物的空间分布,进而促进根际益生菌群的富集[40]。外源性土壤添加剂在改变根际土壤环境的同时也能降低根际病害率,提高根际免疫力[41-42]。高分子聚合物改良剂如聚丙烯酸钠和天然改良剂腐殖酸能有效凝结土壤团粒、降低土壤容重、提高土壤含水率,从而改善连作带来的土壤板结问题,并提高连作土壤中有益微生物的相对丰度及养分转化相关酶活性,促进植物与微生物释放可吸收养分,对原有根际土壤环境的恢复与根际免疫的建立有一定的促进作用[41-42]。有机物料及其加工产物如生物质炭应用于连作修复也是近几年的研究热点。在白及(Bletilla striata)连作土壤中,添加生物质炭可直接吸附微生物,或通过改良土壤保水透气性能和养分利用率间接富集微生物,使根际微生物类群具有多样性,增加根际系统的复杂性与稳定性[43]。然而,长期外源性施入肥料等措施也增加了重金属元素积累等导致根际系统健康功能下降的风险,因此在注意平衡施肥的情况下,需要同时配合一定的灌溉和耕作措施以降低土壤生态风险,改善土壤微生物与植物的生存环境,抑制病害的发生。

2.3 植物基因型选育

选育抗病抗逆作物品种是农业可持续发展的关键措施。由于受到环境胁迫的药用植物有效成分含量不稳定,结合产量、药用部位和生长周期等因素,使得药用植物育种工作推进缓慢[44]。采用传统育种方法的药用植物由于育种种类少、育种效率低,目前尚未被引入规模化栽培[44]。突变育种和组织培养技术的结合使用能提高育种效率,但很难预测与检验基因组中的随机突变[44]。转基因技术的生物安全问题依旧存在争议,目前国际上引入新的基因改造技术——基因组编辑技术,即通过特定gRNA 的引导在目标位点上靶向破坏或重组某段功能性基因染色体,从而改进植物性状[45]。例如CRISPR/Cas 技术已应用于增强菊花(Chrysanthemum morifolium)等少数药用植物中生物碱、萜类、黄酮类、酚类、皂苷等化合物的次生代谢途径,通过敲除、敲入、点突变、基因表达的微调和靶向诱变编辑进行工程设计可改变植物代谢物的分泌与药用植物基因调控根际微生态系统的能力[45]。通过编辑植物的易感基因来抵抗病原微生物的技术已在水稻(Oryza sativaL.)、大麦(Hordeum vulgareL.)、玉米等农作物上进行试验,如通过CRISPR/Cas9 技术敲除水稻OsERF922基因后提高了其对稻瘟病病原体的抵抗力[46]。而这些技术都需要建立在完善的基因组背景分析以及全面的细胞生理过程认知的基础上,在未来把CRISPR/Cas9 与其他组学技术相结合,将有希望生产出能够应对连作环境恶化与病害胁迫的药用植物抗性品种。

2.4 土壤微生物群落组装

2.4.1 土壤消毒灭菌

土壤消毒能快速杀灭病原菌并遏制其在土壤中的积累。通过熏蒸将化学消毒剂施用到连作土壤进行灭菌的方法已经运用到药用植物连作地中,如三七连作土壤经过氯化苦熏蒸后植株死亡率降低,土壤病原菌数量显著减少,这可能与微生物免疫机制的激发以及根际微生物群落结构的重新塑造有关[47]。设施栽培中常采用高温闷棚消毒法,其原理是在夏季利用太阳能以及有机物料的分解使土壤温度升高进行高温闷棚以杀灭土壤病原菌[48]。土壤还原消毒法为通过有机物料翻压、淹水灌溉、地膜覆盖等操作使土壤与空气隔绝,创造出强还原状态,快速杀灭病原菌和线虫。而病原菌丰度的下降并非土壤还原杀毒法对连作障碍及土传病害防控的唯一原因,强还原处理引起的土壤环境、微生物区系结构改变也是抑制连作障碍的重要原因[49]。然而土壤消毒措施对土壤微生物无差别的杀灭虽然可使病原菌的数量降低至致病阈值内,但也对非病原菌造成了一定影响。未来应开发选择性、生物安全性更高的消毒方式,或是消毒后配合耕作措施,利用有益微生物对土壤进行活化,从而在有效减少土传病原菌的前提下保障土壤的绿色健康修复。

2.4.2 微生物菌剂接种

通过施用功能性微生物菌剂、菌肥调控植物与微生物间的相互作用,将病原菌数量调控在致病阈值内,有利于缓解土壤连作障碍。植物促生菌能通过置换、生产铁载体以及合成抗生素、细菌素和水解酶来抑制病原体的生长,或是通过激活植物免疫系统抗性以应对病原体的侵害[50]。芽孢杆菌属和假单胞菌属中的一些根际促生菌能诱导具有加强细胞壁和免疫病原体感染能力的胼胝的积累,建立根际防御,其在番茄(Lycopersicon esculentum)、水稻的抗病系统中起到重要作用[51]。接种单一菌剂如促生菌解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)GB03 能降低土壤盐胁迫条件下党参(Codonopsis pilosula)的活性氧水平与叶渗透势,提高党参免疫能力[30]。丛枝菌根可与植物共生,能通过介入植物、根际微生物与土壤养分间复杂的相互作用,提高植物抗病性及促使“土壤困难元素”磷的活化,进而促进植物生长发育,提高植物抗病能力[52]。丛枝菌根生物肥料由于富含养分,可使菌根定植率上升,施用到西洋参连作土壤后,土壤芽孢杆菌、假节杆菌属(Pseudarthrobacter)等有益微生物丰度上升,而尖孢镰刀菌和茄病镰刀菌(Fusarium solani)等病原微生物受到抑制[20]。化感自毒物质如对羟基苯甲酸在连作土壤中的富集能引起土传病害及连作障碍的发生,而接种绿针假单胞菌(Pseudomonas chlororaphis)能将其降解,从而降低化感自毒作用[53]。然而单一菌剂的接种效果往往有限,目前通常采用复合菌剂,或是引入健康土壤浸提液移植健康菌群,调节微生物群落结构,进而恢复根际微生态系统的整体平衡。

2.5 根际免疫的建立

连作土壤改良的核心是维持根际微生态系统健康,提高抵御病原体入侵的能力[33]。根际免疫的重点是健康微生物组的搭建与定植,在根际构建一组多样性与互补的有益微生物种群,需要改善土壤养分与土壤环境以利于其定植。通过增加根际系统多样性提高根际生态系统缓冲病原体入侵的能力,改变药用植物的代谢途径并提高其抗病能力、增强植物免疫力,将综合提高根际有机整体的抗病能力[33-34]。根据不同基因型的药用植物需要采取不同的调控措施,目前连作状态下提高药用植物根际免疫能力的措施研究有以下几个重点:提取与筛选抑病土壤中的有益微生物,明确其基因组学,根据不同病原体对不同基因型药用植物的感染途径以接种不同的菌剂;研制微生物菌剂配合有机物料的特种生物肥,以提供根际微生物养分与土壤缓冲环境;改良田间管理措施与栽培模式使根际具有生态多样性;加强植物基因型选育以增强植物免疫系统对根际免疫防线的建立等。采用多种措施构建从植物免疫到根际免疫的全面病原体防御机制,是消减药用植物连作障碍的关键。

3 现存问题和展望

3.1 药用植物连作障碍现存问题

有关药用植物连作障碍及其机制的研究在近几年逐渐成为热点。连作后植物、微生物、土壤环境及其相互作用的改变存在动态关联,如根系分泌物的积累使植物抗病与感病基因调控表达放大,对根际特定真菌群落的选择能力增强,微生物群落结构的改变也导致了根际微生态系统养分转化与物质能量循环的失衡[15,19,29]。然而目前连作障碍研究多侧重于主粮作物(如小麦、水稻、玉米等)和常见经济作物(如棉花、番茄、辣椒、香蕉、甘蓝、甜菜等),较少研究关注到品类丰富的中草药领域。这也导致了目前药用植物研究存在较多障碍,可谓任重而道远。

1)目前对药用植物连作障碍机制的研究还停留在作物表现和障碍因子寻因阶段,而忽视了根际环境中的物质迁移转化与微生物群落构建过程,这或许是解开根际植物-土壤-微生物互作机制的关键线索。亟需明确不同药用植物发生连作障碍时土壤-植物系统根际微生物群落特征和主要驱动因子,在此基础上解析此种群落特征的产生和维持机制,探明植物、病原物、微生物群落构建过程与作物健康的关联-互作机制。

2)目前仍然缺少连作药用植物根际微生态环境中长期精确的实验信息,未来应注重长期可控实验体系的建立,探明连作对植物、土壤、微生物组和病原物以及它们之间相互作用关系的影响。

3)根系分泌物研究方法较为滞后。根系分泌物包含多种化合物,比如无机离子、糖类、氨基酸、有机酸、脂肪酸、核苷酸、单宁酸、酚酸、萜类化合物、类固醇、生物碱、聚乙炔和维生素等[7-9]。根系分泌物的组成、质量和数量具有广泛可变性与复杂性,需要结合多种技术来分析表达不同性质和分子结构的代谢物质。根系分泌物的收集与提取是目前的一大难点,收集、提取不同极性的代谢产物需要采用不同的方法与萃取物,收集和萃取过程中难免遗漏部分代谢产物;从萃取得到的根系分泌物中分离出的成分较难界定杂质,代表性较差,需要采用精确度较高的分析方法。如靶向分析研究能得到大量植物特有的化合物渗出模式,近年来非靶向代谢产物分析平台如气相色谱-质谱联用和超高效液相色谱-质谱联用等的应用,以及代谢组学分析的快速发展使根系分泌物代谢产物的分离、表征和定量成为可能[54]。

4)根际微生物是参与根际系统能量循环的活化剂,具有专一性与特异性,加速对根际微生物的种属划分及功能开发,明确根际微生物的生理活动及其对连作障碍产生的影响仍是目前研究的重点。

3.2 连作障碍根际微生态研究展望

3.2.1 连作障碍根际免疫的构建与发展

对于药用植物而言,保证其品质与产量至关重要,而对连作障碍的缓解措施依旧存在争议。目前尚未有一套完善的土壤治理措施能综合协调所有的环境因子,因此在药用植物连作过程中根际微生态系统通常出现反复治理、反复失衡的现象。连作障碍的根际微生态综合缓解措施是本领域亟待探讨的重要课题。当前土壤养分速测、高通量测序等技术发展迅速,研究微生态系统的手段越来越发达,借助这些工具建立起根际微生态系统的实时监测体系,同时配合田间管理技术,因地制宜、配方施肥,并实时生成与调整种植方案,可建立根际免疫防线,最终提升药用植物的品质与产量。

根际免疫的概念与体系尚未完全建立,仍然需要广泛的基础性研究,如对植物、病原体、微生物组、环境与根际免疫之间的关系研究。尤其是根际免疫作为植物先天性免疫系统的外延防线,需要明确植物基因型、多营养级微生物组、土壤环境之间的免疫驱动机制,最终实现根际免疫的精确调控[33]。

3.2.2 药用植物根际连作障碍研究亟待创新

有关药用植物连作障碍的研究工作主要集中在描述性研究上,如对引起连作障碍的根际病原菌的研究主要集中在物种、生物量、相对丰度及相关性分析上,未来应增强对其生理生化、致病阈值、根际交互机制的研究。根际微生物群落结构具有特异性,是植物根系、土壤、微生物共同作用的结果,在以后的研究中应加以重视。未来微生态系统理论的深入建设与研究技术、分析方法水平的提升密不可分。研究根际微生物组时考虑如何建立完善的高通量微生物分离与鉴定体系,可考虑应用新技术如DNA 稳定同位素探针等;对基因组进行测序、相关性分析时可考虑如何脱离描述以联系到背后的互作机制;同时,在研究连作药用植物的根际系统时,可考虑如何结合实验室与温室培养实验以简化条件因子使实验具有可控性、可靠性。

连作障碍的研究应该建立在完善的根际微生态系统理论上。未来仍需要重视以下基础理论研究方向:微生物与根系分泌物的根圈地理格局;植物与根际微生物的全基因组背景;根际因子如植物与微生物之间的专一性互作关系;根系分泌物-土壤-微生物相互作用的复杂过程和分子生物学机制;根圈物质能量流与养分循环体系及其微生物驱动机制;根际微生态环境恶化的表征指标等。最终完善对根际微生态的系统性建设,这将有助于深入解释连作障碍的发生机制与建立良好的连作障碍缓解措施体系。各因素及相互作用对连作土壤根际生态系统的影响十分复杂,未来在较为完善的微生态理论下应量化根际各因素间的相互作用,建立连作状态下根际感病土形成的阈值公式,深入理解连作障碍及主要影响因素。

缓解措施应该建立在完善的根际微生态因子综合系统性调控体系上,以实现根际免疫。如建立生物调控在连作药用植物改良中的适用性评估体系,并加强其对根际微生态驱动机制的研究,将有助于生物肥料和生物防治剂中的微生物选择及营养源成分改良。富集特定的功能微生物类群,培育特定的功能性微生物组有助于构建免疫性根际土壤微生态环境,也是提升土壤健康的新技术。在加强根际微生态的调控与保障药用植物产量、品质的前提下,同时应继续深入开展育种研究,加强植株与根系有益微生物群落的联系。

综上所述,利用多学科、多手段的研究方法,从根际微生态角度出发,研究植物、土壤、微生物间的相互作用及物质能量交换机制,有利于解码土壤微生态系统结构与功能、精准调控药用植物根际微生物活动过程,最终推进药用植物栽培产业的可持续发展。同时,采取多种根际调控措施相结合的策略建立根际免疫,缓解连作障碍,应成为今后的研究重点。