轻中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉群落结构及动态

杨 霄,陈晓晓,袁周伟,苏 迪,宋月华,*

1 贵州师范大学喀斯特研究院,贵阳 550001 2 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵阳 550001

石漠化是一种土地退化过程[1],发生在喀斯特地区的石漠化,叫做喀斯特石漠化[2]。中国西南部的贵州省是我国喀斯特石漠化发生最严重的地区,土地退化明显。贵州大部都处于亚热带常绿阔叶林带,本应是植被茂密,物种多样性丰富的山区,在喀斯特石漠化的影响之下,呈现出“石山”的现象[3—5]。这种自然环境对贵州省石漠化地区的社会经济发展带来了许多不利影响,因此石漠化的治理成为了石漠化地区社会经济恢复的重中之重[6]。喀斯特石漠化的生态修复已经开展了30多年,并取得了明显成效,然而,目前对于石漠化生态环境修复的监测与评价仍然缺乏相关理论依据的支撑[7—8]。

近年来,喀斯特石漠化地区关于植物群落、植物多样性以及土壤理化性质的研究进展明显,为喀斯特生态恢复提供了理论依据[9—13]。但是动物对喀斯特石漠化恢复研究的进展较为缓慢,仅有少量对动物群落的生态响应研究[14—16]。叶蝉作为一种植食性昆虫,在成虫和若虫阶段都以刺吸植物汁液为生,是轻中度石漠化地区的主要害虫之一,且叶蝉不能迁飞对寄主植物的依赖性较强,因此能够积极响应生态环境的变化,是一种理想的环境指示生物。近年来喀斯特轻中度石漠化地区采取了不同的土地利用及恢复模式,形成了不同的生态系统,在寄主植物和环境因子的共同作用下也就形成了不同的叶蝉群落。叶蝉群落结构组成、分布特征可作为植被恢复与生态监测的指标[17]。目前研究喀斯特石漠化生态系统中的昆虫群落结构集中在生态环境响应[18—19],没有对喀斯特石漠化生态治理提出决策依据。本文针对研究区内叶蝉物种多样性、群落结构组成特点、生态系统的稳定性等现实问题,通过对研究区的叶蝉标本进行采集、分类、鉴定,寻找叶蝉群落结构与多样性的动态特征,探讨叶蝉群落结构特征指数变化与示范区不同土地利用类型二者之间的耦合关系,揭示不同土地利用类型下叶蝉群落结构变化,探索较适合轻中度石漠化地区生态修复的土地利用类型,为石漠化治理技术的集成与示范提供一定的理论支撑。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

研究区域位于贵州毕节市七星关区,海拔高度为1500—2000 m,年均温13℃,年均降水量863 mm,且降水集中在夏季,是典型的亚热带季风气候[20—21]。研究区大部分为轻中度石漠化,石漠化面积47.35 km2,其中轻中度石漠化面积为34.8 km2,占总石漠化面积的73.49%,岩石裸露程度低。由于土层浅薄,示范区地形破碎,峰丛洼地遍布,石漠化强度以潜在和轻度为主,部分为中强度石漠化,水土流失严重,土壤耕层浅薄且肥力较低,原生植被有马尾松林、草地等,而人工林包括核桃林、刺梨林等。

1.2 样地设置与采样

调查样地设置在贵州省毕节市七星关区撒拉溪镇。样地位于东经105°09′30″—105°1′00″,北纬27°18′00″—27°39′11″之间,见表1,在研究区内选取6种不同土地利用类型的样地进行采样,6个样地分别选在穿洞-冲锋村(刺梨林)、毛栗树(核桃林)、农场村(玫瑰园)、抬沙坝(桃树林)、竹沙凹(李子林)和潘家地(牧草)。每个样地面积为10 m×20 m,在2019年5月到10月的每个月中旬在各样地采用扫网法采集叶蝉标本,尽量避开雨天采集。扫网50次,按“Z”字形路径来回扫取,一个往返为1次,每次扫网角度往返180°,然后将采集的叶蝉成虫标本放入无水乙醇中带回实验室鉴定。在采集的过程中用手持GPS定位仪记录当地经纬度,采用室外温湿度测量仪测量当次采集标本时的温湿度数据。

表1 样地基本信息

1.3 标本分类鉴定

标本鉴定依据《贵州大学馆藏昆虫(头喙类)模式标本图志》《中国斑叶蝉和塔叶蝉(半翅目:叶蝉科:小叶蝉亚科)》《中国角顶叶蝉(半翅目:叶蝉科)》《中国离脉叶蝉》等以及相关昆虫分类学著作和期刊文献以及3I系统来完成[22—25]。

1.4 数据统计与分析

1.4.1群落优势度分析

利用Excel对毕节轻中度石漠化地区采集到的叶蝉科昆虫建立数据库,分析不同土地利用类型下叶蝉群落结构的差异性,并对其优势度进行分析,找到不同土地利用类型下的优势种。

1.4.2群落多样性分析

物种多样性能度量群落生态结构的功能复杂性并且与群落的稳定性相关[26]。本研究采取物种丰富度(S) 、Shannon-Wiener 多样性指数(H′) 、Pieluo 均匀性指数(J)和Simpson 优势度集中性指数来分析各样点群落多样性[27—29]。

式中,Pi为第i物种个体数占群落个体总数的比例;

Pieluo均匀性指数J=H′/lnS

式中,H′为Shannon-Wiener 多样性指数,S为群落中物种数;

式中,Pi为第i物种个体数占群落个体总数的比例。

1.4.3环境因子分析

用SPSS 26和Canoco 5软件对毕节喀斯特轻中度石漠化地区温度、湿度及气压等环境因子与物种数量、个体数等生物因子做相关性分析,找到影响物种多样性的主要环境因子。

2 结果与分析

2.1 不同土地利用类型叶蝉群落结构组成

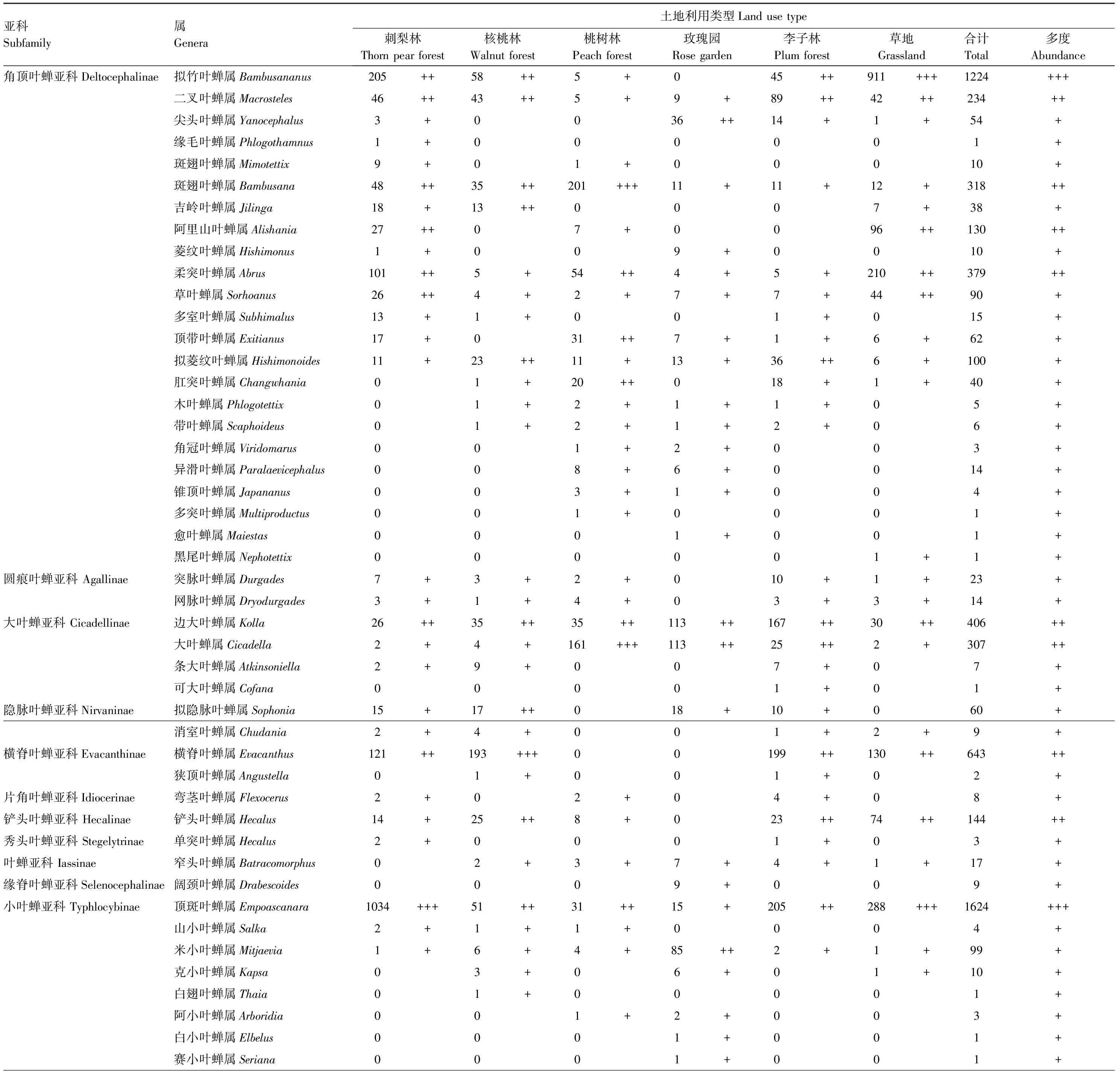

如表2所示,在研究区一共获得叶蝉标本11525头,分属于11亚科52属,其中刺梨林8亚科31种2072头,核桃林8亚科31属1300头,桃树林7亚科29属1543头,玫瑰园6亚科30属1902头,李树林10亚科33属2243头,牧草地7亚科25属2465头。在刺梨林中顶斑叶蝉属Empoascanara和小绿叶蝉属Empoasca为优势类群,占该样地叶蝉总个体数的63.8%,其中利川顶斑叶蝉E.sipraDworakowska为优势种,占该样地叶蝉个体总数的49.9%;柔突叶蝉属AbrusDai & Zhang 和二叉叶蝉属MacrostelesFieber 等9个属为常见类群,占该样地叶蝉个体总数的20.8%;条大叶蝉属AtkinsoniellaDistant 和山小叶蝉属SalkaDworakowska 等20个属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的15.4%。核桃林中小绿叶蝉属Empoasca和横脊叶蝉属EvacanthusPeletier & Serville 为优势类群,占该样地叶蝉个体总数的71.4%;竹叶蝉属BambusanaAnufriev和拟竹叶蝉属Bambusananus等10属为常见类群,占该样地叶蝉个体总数的24.5%;山小叶蝉属Salka和狭顶叶蝉属AngustellaLi 等19属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的4.1%。桃树林中小绿叶蝉属Empoasca、大叶蝉属CicadellaDuméril和竹叶蝉属Bambusana为优势类群,共占该样地叶蝉个体总数的82.7%;蒿小叶蝉属EupteryxCurtis和顶带叶蝉属ExitianusBall等6个属为常见类群,共占该样地叶蝉个体总数的12.6%;阿小叶蝉属ArboridiaZachvatkin和米小叶蝉属MitjaeviaDworakowska等20属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的4.7%。玫瑰园中小绿叶蝉属Empoasca为优势类群,占该样地叶蝉个体总数的71.8%;边大叶蝉属KollaDistant和大叶蝉属Cicadella等6属为常见类群,占该样地叶蝉个体总数的21.0%;窄头叶蝉属BatracomorphusLewis和阔颈叶蝉属DrabescoidesKwon & Lee等23属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的7.2%。李树林中小绿叶蝉属Empoasca为优势类群,占该样地叶蝉个体总数的56.3%;横脊叶蝉属Evacanthus和拟菱纹叶蝉属HishimonoidesIshihara 等9属为常见类群,占该样地叶蝉个体总数的38.8%;单突叶蝉属OlidianaMcKamey和条大叶蝉属Atkinsoniella等23属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的4.9%。牧草地中拟竹叶蝉属Bambusananus、顶斑叶蝉属Empoascanar和小绿叶蝉属Empoasca为优势类群,占该样地叶蝉个体总数的72.0%;二叉叶蝉属Macrosteles和草叶蝉属SorhoanusRibaut等6属为常见类群,占该样地叶蝉个体总数的16.9%;消室叶蝉属ChudaniaDistant和网脉叶蝉属Dryodurgades Zachvatkin等16属为稀有类群,占该样地叶蝉个体总数的11.1%。

2.2 不同土地利用类型叶蝉群落丰富度和数量时间动态

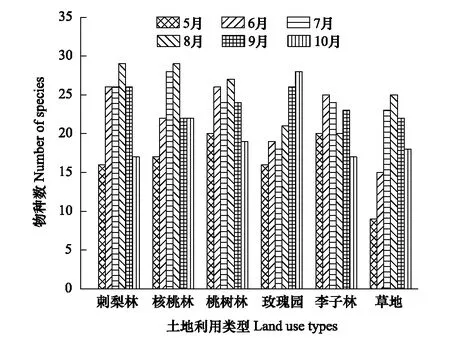

不同土地利用类型和叶蝉类昆虫物种丰富度如图1所示,核桃林和刺梨林是物种数最为丰富的土地利用类型,均在8月份达到最大值,为29种,两地物种数最小值出现在5月,核桃林为17种,刺梨林为16种;桃树林物种最丰富的时间出现在8月,最小值则是在10月;玫瑰园的物种数呈现上升趋势,5月为最小值,共16种,在10月份达到最大值28种;李子林在6月达到最大值,为25种,10月份为最小值17种;而在草地内8月达到最大值,为25种,5月则是最小值9种。草地是物种数变化最明显的土地利用类型,这可能和草的生长周期息息相关,在草未完全长成时,叶蝉种类较少,而在草地完全长成的季节则分布着较多的叶蝉类群。除玫瑰园和李子林外其余4种类型都是在8月份达到叶蝉物种数的最大值。

图2显示的是不同土地利用类型叶蝉个体数量随时间的变化,可以看到6样地叶蝉数量都是在中间几个月份达到最大值,不同的土地利用类型在不同的月份达到最大值可能与生境适宜生存的叶蝉种类的生长周期相关。草地和李子林在9月份达到叶蝉数量的最大值;核桃林、桃树林和刺梨林均在8月份达到其叶蝉数量的最大值;而玫瑰园则是在6月达到叶蝉数量的最大值。草地和刺梨林的叶蝉群落及数量随月份变化是最明显的,这可能和草地、刺梨的生长周期短相关。而玫瑰园和核桃林的生态环境结构较为稳定,从而叶蝉数量的变化较其他几地较小。

表2 轻中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉的群落组成

图1 不同土地利用类型叶蝉群落种类季节变化Fig.1 Seasonal variation of leafhopper species in different land-use types

图2 不同土地利用类型叶蝉群落数量季节变化Fig.2 Seasonal variation of leafhopper individual number in different land-use types

2.3 叶蝉群落多样性分析

2.3.1不同土地利用类型叶蝉群落多样性分析

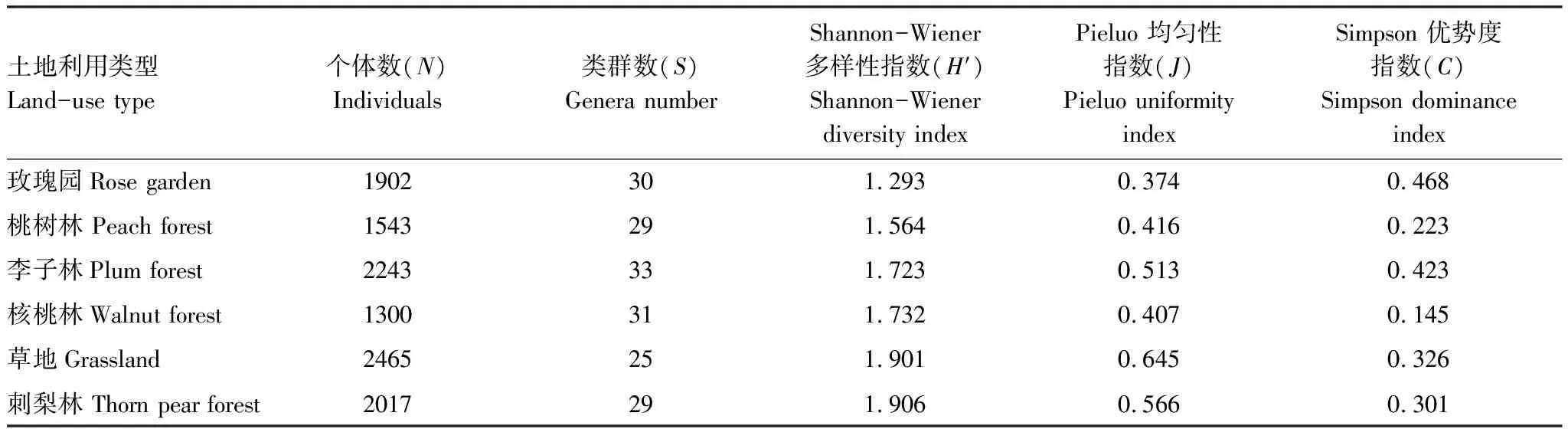

由表3和图3可知,Shannon-Wiener 多样性指数(H′):刺梨林>草地>核桃林>李子林>桃树林>玫瑰园,Pieluo均匀性指数(J)则是:草地>刺梨林>李子林>桃树林>核桃林>玫瑰园,Simpson 优势度指数(C)为:玫瑰园>李子林>草地>刺梨林>桃树林>核桃林。刺梨林和草地的H′指数和J指数明显高于其他4种土地利用类型。而玫瑰园则是H′指数和J指数均为最低的土地利用类型。研究结果表明,刺梨林和草地这两种土地利用类型中叶蝉群落结构的多样性和均匀度较其他四种土地利用类型较好。

表3 喀斯特轻-中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉群落多样性

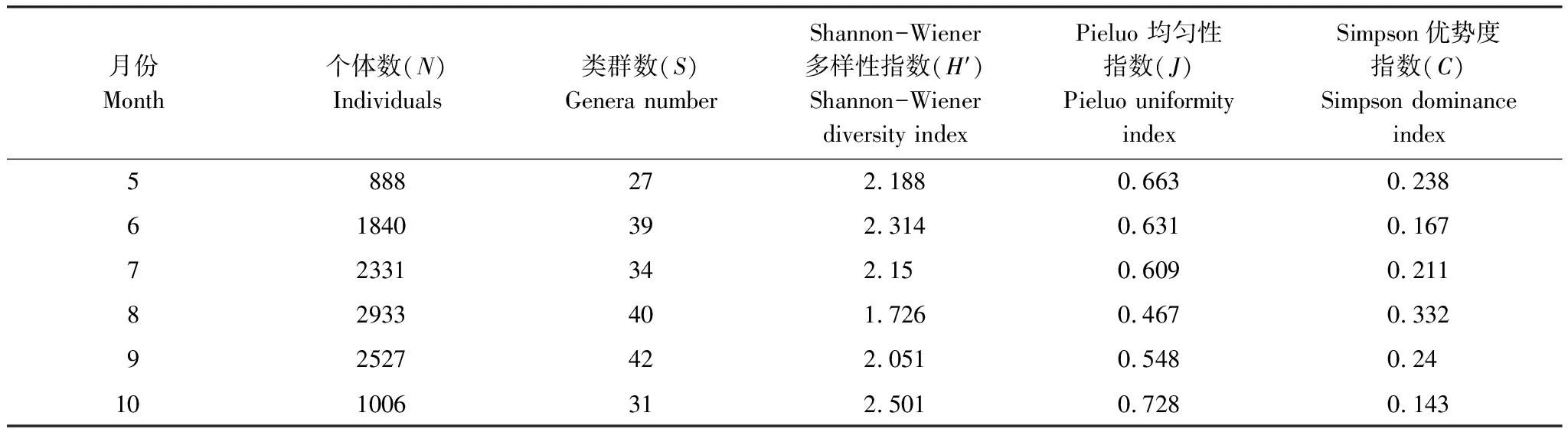

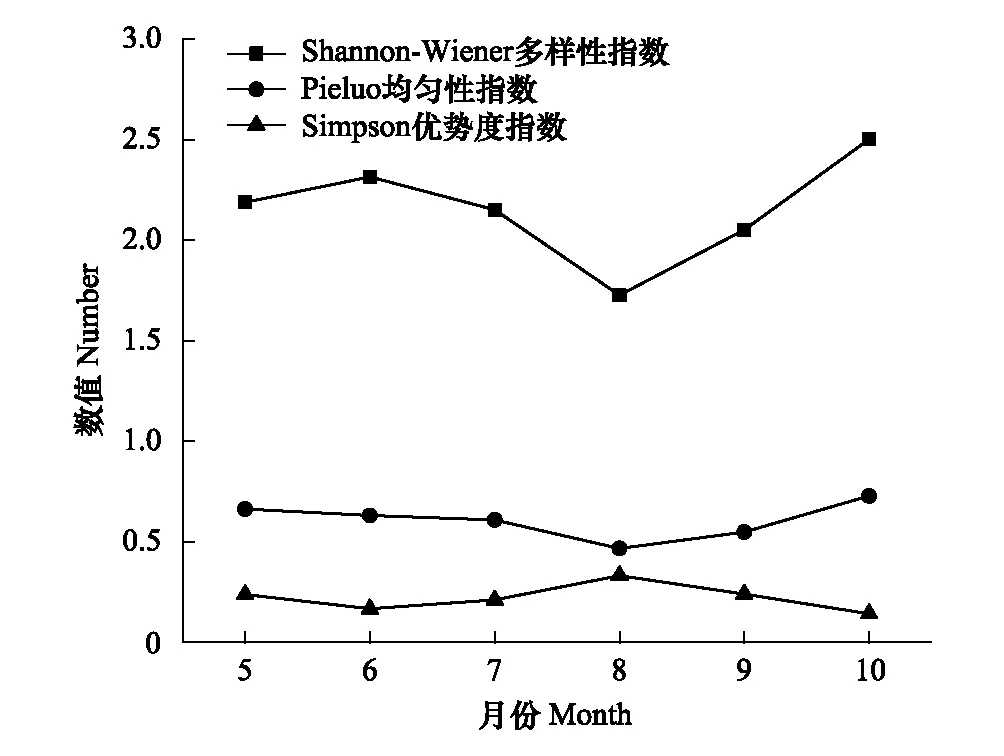

2.3.2不同月份叶蝉群落多样性分析

由表4和图4可知H′指数10月>6月>5月>7月>9月>8月,J指数10月>5月>6月>7月>9月>8月。由此可见,在不同月份下,叶蝉群落结构多样性指数H′和J指数趋于一致。而Simpson优势度指数C则呈现8月>9月>5月>7月>6月>10月,该指数几乎和H′指数呈现相反的变化趋势。

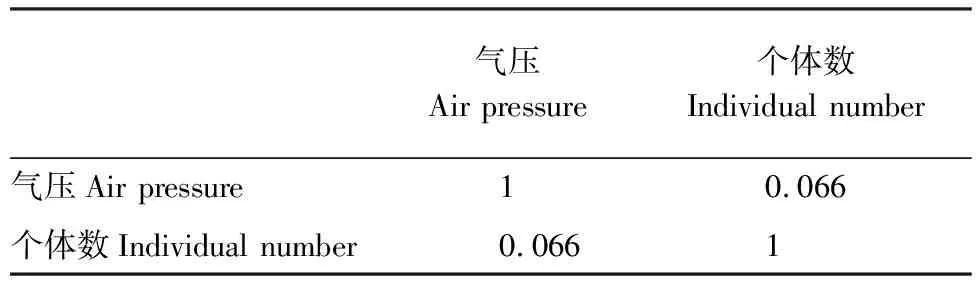

2.4 环境因子与叶蝉个体数相关性分析

将温度、湿度和气压分别和叶蝉个体数做相关性分析。表5、6、7,表明温度与叶蝉群落中叶蝉个体数在P<0.01下存在相关关系,其Pearson相关系数达到了0.489,但相关性并不是特别显著。而气压和湿度两个环境因子则与叶蝉个体数之间几乎不存在相关关系。

表4 喀斯特轻-中度石漠化地区不同月份叶蝉群落多样性

图3 喀斯特轻-中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉群落多样性Fig.3 Leafhopper community diversity of different land use types in karst light to moderate rocky desertification area

图4 喀斯特轻-中度石漠化地区不同月份叶蝉群落多样性Fig.4 Diversity of leafhopper communities at different months in karst areas of light and moderate rocky desertification

表5 温度与叶蝉个体数相关性

表6 湿度与叶蝉个体数相关性

表7 气压与叶蝉个体数的相关性

2.5 不同土地利用类型叶蝉群落结构和环境因子的冗余分析

图5 轻中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉类群冗余分析Fig.5 Redundancy analysis of leafhopper groups at different land use type in karst areas of light and moderate rocky desertification T,温度 Temperature;H, 湿度 Humidity;AP,气压Air pressure

为了更好的直观的体现环境因子、多样性指数和群落结构的正负相关性,使用冗余分析法对其进行分析。图5表明,Shannon-Wiener多样性指数(H′)和Pieluo均匀性指数(J) 和温度呈明显的负相关关系,且相关性显著。个体数(N)则与温度呈典型的正相关关系。在非极端的温度情况下,温度的升高会带来叶蝉个体数的增加,符合叶蝉喜温喜光的习性。

2.6 叶蝉群落结构的相似性分析

为了直观的表明不同土地利用类型间叶蝉组成的相似性,使用层次聚类分析法对叶蝉类群组成的相似性关系进行分析(图6和表8)。图表表明,这些土地利用类型中玫瑰园和李子林的群落组成最为相似,首先聚为在一起;桃树林则和桃树林聚成一类,两个聚类团聚在一起与刺梨林和草地的聚类团之间有显著差异性。核桃林和桃树林之间距离系数约为1,相似性指数为0.743;玫瑰园和李子林距离系数约为1,相似性指数为0.487;核桃林、桃树林形成的聚类团与玫瑰园、李子林形成的聚类团之间距离系数为7;刺梨林和草地之间的距离系数较大,为22,相似性指数为0.636。研究表明土地利用类型的相似性是叶蝉群类结构相似的基础,核桃林与桃树林的树木较高,与地表植被交流较小,所以叶蝉群落结构也较为相似,刺梨林和草地则都较为低矮,所以群落结构较为相似。李子林和玫瑰园之间的植被类型较复杂,杂草相对较多,导致叶蝉类群相似性最低。

表8 轻中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉类群相似性矩阵

图6 轻中度石漠化地区不同土地利用类型叶蝉类群聚类分析Fig.6 Cluster analysis of leafhopper groups at different land use type in karst areas of light and moderate rocky desertification

3 讨论与结论

本研究中,共在喀斯特轻中度石漠化地区采获叶蝉11亚科52属,其中拟竹叶蝉属Bambusananus、顶斑叶蝉属Empoascanara和小绿叶蝉属Empoasca是各土地利用类型的优势类群,占总个体数的69.4%。尤其是小绿叶蝉属Empoasca,在每个土地利用类型中个体数都是最多的属,占总个体数的44.6%。小绿叶蝉属Empoasca的个别种,如:小贯小绿叶蝉EmpoascaonukiiMatsuda是茶园的主要害虫之一[30—32],而小绿叶蝉的危害性暂未在此体现,但其广步性和群落优势性值得关注。

相比其他生态环境较好的地区,轻-中度石漠化地区的叶蝉种类是较少的[33]。进一步佐证了,昆虫群落的多样性和昆虫数目与生态环境息息相关[34]。营造一个良好的生态环境有利于昆虫的生长发育,昆虫也能作为指示生物反映生态环境的变化。研究发现,刺梨林和草地是Shannon-Wiener多样性指数和Pieluo均匀性指数较高的两种土地利用类型,因此,可以把草地和刺梨林的合理搭配种植作为喀斯特生态环境修复的一种手段技术实施推广。刺梨林作为喀斯特石漠化恢复模式的一种环境因子对喀斯特轻-中度石漠化地区叶蝉群落结构的影响主要体现在温度上。适宜的温度有利于叶蝉的存活,是构建稳定的叶蝉群落结构的前提。极端天气和低温会导致叶蝉在卵、若虫和成虫不同阶段都会遭受威胁。而叶蝉种群数量过多则会导致虫害,故温度控制是控制叶蝉种群数量的有效方法。

研究以喀斯特轻中度石漠化地区叶蝉科昆虫为研究对象,调查了研究区内叶蝉群落的组成和分布,描述了不同土地利用类型和不同季节叶蝉群落结构的相似性和多样性,分析了温度、湿度和气压等环境因子对叶蝉群落的影响,发现了两种在喀斯特石漠化地区叶蝉群落中物种丰富度及均匀度较高的土地利用类型,为喀斯特轻-中度石漠化地区生态恢复技术集成与示范提供参考依据。由于缺乏对其他昆虫的标本采集和研究,喀斯特轻-中度石漠化地区昆虫群落定量的相关性以及昆虫群落内部的竞争与平衡机制都有待于进一步的研究。