澜沧江高坝大库物质迁移转化特征及其机制

陈宇琛,林育青,陈求稳,张建云

(1. 南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210029;2. 南京水利科学研究院生态环境研究所,江苏 南京 210024;3. 长江保护与绿色发展研究院,江苏 南京 210098)

水电梯级开发是中国保障能源安全、优化能源结构、应对气候变化国际履约和支持碳中和的重要战略,也是支持偏远山区脱贫发展直接有效的举措。澜沧江梯级、金沙江梯级等一批“国之重器”的水电工程建设在优化中国能源结构中起到了举足轻重的作用。河流是营养物质从流域向河口输送的主要通道,是整个生物地球化学循环的重要环节,梯级水库建设改变了河流的自然径流过程及相应的物质场、能量场、化学场和生物场,直接影响生源要素在河流中的生物地球化学循环,进而改变河流生态系统的生境特征、物种结构及相应的生态功能,引起一系列生态环境问题[1- 3],如水库生源物质累积造成温室气体排放显著增加、水体营养收支失衡导致的富营养化及生态系统结构与功能变化等。

在全球气候变化和人类活动双重影响的背景下,从全球尺度到区域尺度,水库对生源要素物质生物地球化学过程的影响及其生态效应都受到了更加广泛的关注,也一直是水利工程学科研究的前沿和热点领域。传统观点认为水库建设拦截营养物质,影响下游水生态系统甚至区域食品安全。一方面,水库阻断了流域上下游物质交换通道,成为了生源要素的重要蓄积库,在富营养化区域造成较为严重的水质问题;同时影响了包括下游河道、河口及临近海域营养物质的收支平衡,进而威胁到下游水生态的功能与安全[4- 5]。Humborg等[6]在Nature杂志中指出,多瑙河上的大坝建设使得输向黑海的溶解性硅酸盐通量减少了将近60%,是影响黑海浮游植物群落结构从大型硅藻向鞭毛类群转变的重要因素,对硅氮比的降低作用甚至高于富营养化过程的影响。中国长江流域上游大坝相关生态效应也广受关注,Dai等[7]通过长时间序列数据分析表明,大坝建设和运行使长江流域近50 a来输向河口的溶解性硅酸盐通量大幅度减少,人为活动排放营养盐使氮污染负荷显著升高,硅氮比下降成为长江口赤潮频发的重要原因。另一方面,对贫营养化区域来说,生源要素减少会引起食物网结构和功能的变化,威胁浮游动物量和鱼类等水生生物的生存[8]。加拿大的库特尼湖在上游水库建成后,其磷入湖负荷在20世纪七八十年代降至历史最低水平,浮游动物的生物量降低,大马哈鱼的捕获量显著减少[9]。此外,大坝建设阻断了洄游性鱼类的通道,减少了外源营养(鱼类死亡后分解)的补给,贫营养湖泊中由洄游性鱼类携带的磷补给可占到入湖负荷的30%[10]。

中国在澜沧江高坝水电开发的生态环境问题上一直饱受国际争议。核心观点包括:梯级水库拦截了大量泥沙及其携带的关键生源要素和重金属等物质;因水动力条件的改变,微生物和浮游植物的生境变化,导致库内水华及温室气体排放和坝下初级生产力下降及食物链破坏,影响了下游水生态系统和食品安全性。受深水采样技术和水土界面监测技术的限制,一直以来缺乏深大水库内关键环境要素动态的观测数据,时常出现观测结果与模型分析或直观认识相互矛盾的现象。目前,高坝深库对关键生源要素迁移转化与物质循环过程尚不清晰,水库运行对洲滩及潜流带水土界面的影响仍不明确,建坝对河流细菌群落的影响也不明确。

在生态文明建设新形势下,水电工程的生态环境问题已成为水电可持续开发利用的瓶颈。因此,本研究运用自主研发设备,于2016年9月和2017年9月和2018年9月开展了澜沧江上游1 290 km的9个梯级水库的实地监测,且于2018年6月和12月在漫湾水库开展了潜流带水土界面监测,旨在揭示高坝大库物质迁移转化的生态环境特征及其机制。

1 自主研发的深库智慧采样设备和潜流带动态监测系统

1.1 高坝深库水与沉积物智慧采样设备

高坝深库野外采样作业地点往往地势狭深多变,两侧多为陡峭的斜坡,采集设备若在水流作用下发生漂移,会导致采样设备撞上斜坡或卡上树枝,难以回收,巨大的拉力甚至导致翻船,因此采样设备需在恶劣的使用条件下具有强适应性及稳定性。现有的Nansen采水瓶、GO- FLO采水器、Niskin采水器、Kemmerer(甘末尔)采水器和Van Dorn采水器等采用设备一般仅适用于采集水样,不能同时采集沉积物样品。底泥取样设备方面,蚌式抓斗采泥器以及箱式取样器适用于水底浅表层土样的采集,重力柱状振动取样器、压入式和射入式取样器等可适用于较大深度的采集,但振动取样器容易破坏水土界面,压入式和射入式取样器动力源于燃料燃烧,会对水体造成污染。

因国外对高端深水采样仪器和精密环境传感器的技术管制,国内传统的深水采样器仍然留停在简易封盖式采水、简单重力式采泥的阶段,采样可靠性不高,自动化程度低,作业费时费力。传统采样器在采样深度达到60 m以后,很难进行水深定位和机关启动,在回收过程中也易受到水体扰动影响,容易发生沉积物柱芯丢失等现象。因此,传统深水采样仪器在深度、精度、原位性及便捷性等方面,难以满足高坝深库分层水样与沉积物样品采集的需求。

图1 高坝深库水与沉积物智慧采样设备Fig.1 Intelligent sampling and monitoring equipment for water and sediment in high and large reservoirs

Maavara等[11]自主研发了高坝深库水与沉积物智慧采样设备,配备有智能控制系统(图1(a)),可深入水下进行地形高清观测、无扰动采集沉积物柱芯、水体垂向分层精确采样、关键理化参数同步监测。深水分层水样智能采集模块,垂向温度梯度能有效识别0.5 ℃温度变化,通过挡片和舵机拨杆实现采水单元的限位和触发(图1(b)),该设备于2018年9月投入使用至今,在小湾和糯扎渡水库经历多次下潜作业,单次下潜可独立触发10个采水单元,每单元200 mL集水量。实现了280 m最大工作水深的垂向分层定深精确采水,分层水样间隔最小可达1 m,用于分层水体理化指标测定、细菌群落测序等。深水沉积物柱心采集模块,可利用推进器局部调整精准定位后,通过声波振动技术实现适应不同地区、不同软硬度的沉积物无差别采集,保证扰动强度当量不超过0.5 cm(图1(c),图1(d))。采集沉积物用于生源物质分级和重金属汞、甲基汞及细菌群落的测定。

1.2 水库潜流带关键环境参数动态监测系统

水库洲滩及潜流带水土环境界面是物质循环的热点区域。然而,目前缺乏稳定的可长期在线感知的水土界面环境监测系统,导致库区消落带理化性质监测数据序列不足、数值的环境真实度不高等问题,难以满足物质循环过程及其通量研究的需求。

Shi等[12]研制了水库消落带关键环境参数动态监测系统,该设备于2018年6月和12月在漫湾水库投入使用至今,实现了消落带水土界面基本理化多参数同步自动监测和数据远程传输,可长期连续监测沉积物剖面理化性质的垂向分层变化,获得高精度长时间序列的沉积物水土界面理化性质。水位波动、沉积物温度、溶解氧、电导率等关键环境因子指标监测精度分别可达0.1 m、0.01 ℃、0.01 mg/L和1 S/m,为探明消落带水- 沉积物微界面生物地球化学循环过程提供了基础数据(图2)。

图2 水库消落带关键环境参数动态监测系统Fig.2 Intelligent monitoring system for environmental factors in the subsurface zone of reservoirs

2 水库氮磷和典型重金属沉积与转化

2.1 水库氮磷沉积与转化

目前,关于水库对生源要素循环的影响研究主要集中于水库滞留通量和效率的估算,相关研究结果表明[13]全球水库对溶解性硅酸盐的年均滞留通量约为163 G mol (9.8 Tg SiO2) ,而总活性硅酸盐的年均滞留通量约为372 G mol(22.3 Tg SiO2),占全球河流输出硅酸盐通量的5.3%。然而,不同地区水库对不同类型生源营养元素的滞留能力和效率差异较大。以多瑙河上著名的铁门水库为例,其N和P的平均滞留率分别为5%和12%[14],Si的滞留率也仅为4%[15]。对法国塞纳河上游3个大型水库的营养元素收支平衡研究则表明[16],其对N、P和Si的滞留率较高,分别为40%、60%和50%。中国三峡水库对溶解性硅酸盐和生物可利用硅酸盐的滞留率分别为2.9%和44%[17]。水库对生源要素滞留效率很大程度上受控于不同元素的生物地球化学特征,一般来说,P属于沉积性元素,其滞留率最高,基本上所有水库都表现为P的“汇”[18],水库中 N主要通过反硝化和沉降损失[17,19- 20]。由于全球水库分布在空间、类型或运行条件等多方面的差异,相关影响的定量化是基于泥沙淤积量估算的碳氮拦截通量,未考虑库内发生的生物地球化学循环引起的生源要素的形态转化,忽略了其对下游氮磷生物可利用性和生态功能的作用。

Chen等[21]于2016年9月和2017年9月开展了澜沧江梯级水库沿程氮、磷营养盐及其形态的实地监测和分析,发现因水库的沉积物处于缺氧环境,导致钙结合磷被还原后与铁结合形成铁结合磷,由上游河段的钙结合磷为主转变为下游以铁结合磷为主(图3(a))。随着水力停留时间(HRT)的增加,被滞留的水库表层的细菌和浮游植物吸收了水体中的硝氮,将其转化为颗粒态有机氮并沉降到了水库底部,底层因供氧不足,限制了微生物等的好氧硝化作用,导致了氨氮的累积,氮形态沿着水流方向由硝氮逐渐转化为氨氮(图3(b))。同时,沉积物持续缺氧、沉积物中可溶性活性磷被释放到深层水体中。深层水体中的氨氮和活性磷由底层泄水到达下一级水库的表层,逐层累积导致水体中的生源物质在向下游输送过程中生物有效性不断增加(图3(c))。该研究结果说明了实地监测分析的重要性,揭示了建模没有预见到的生源物质形态转变、初级生产力和物种组成的变化。

图3 澜沧江梯级水库氮磷的沿程分布及其迁移转化机制Fig.3 Distribution and transformation mechanism of nitrogen and phosphorus of cascade reservoirs in the Lancang River

2.2 水库汞沉积与转化

随着全球内陆水域中甲基汞水平的持续增加,其健康风险一直受到广泛关注。河流是汞输移和甲基化的重要通道,随着全球大规模筑坝活动的进行,河流的水动力条件减弱,HRT增长,导致河流中汞和有机碳的累积增加和厌氧环境的增强,进而潜在地影响水库中的甲基汞水平。先前研究已广泛报道水库对甲基汞的生成具有促进作用,并受水深、HRT、库龄及汞甲基化功能基因hgcAB丰度等多种因素影响[22]。例如,Eckley等[23]研究表明,水库引起的水深增加通过增强厌氧环境,促进了沉积物中汞的甲基化;St Louis等[24]研究表明,随着水库的运行,水库中的有机碳被不断分解和消耗,导致水库中汞的甲基化随着水库库龄的增加而不断降低,Rolfhus等[25]的研究也证实了此观点。Ma等[26]研究指出,三峡水库沉积物中汞的甲基化强度与汞甲基化功能基因hgcAB丰度分布有关。然而,目前对单一水库的研究并不能有效揭示水库特性对甲基汞动态的影响,这不利于水库运行过程中对甲基汞风险的管控。随着水电开发力度不断加强,河流梯级开发已成为中国水电能源开发的主要形式,然而梯级水库并非沿河流方向修建,难以揭示物质(例如氮、磷、重金属等)的空间变化规律[27]。此外,水库之间的库容不同,导致梯级水库的HRT存在差异。

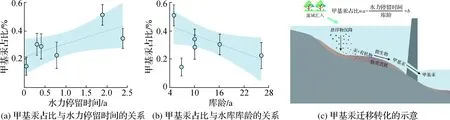

Ma等[28]于2018年9月开展了梯级水库沿程沉积物甲基汞的实地监测和分析,发现在单库中,沉积物中汞的含量与黏性土的占比呈现显著正相关关系,即汞主要附着在黏性土上进行输移(图4(a))。在微生物介导的汞甲基化作用下,泥沙颗粒作为汞、有机碳和甲基化微生物的载体,其沿程沉降的变化对汞的累积和甲基化起着重要作用(图4(c))。通过小波分析法解析梯级水库历史沉降信息,发现水库中甲基汞占比与水力停留时间呈正比,因水力停留时间越长,泥沙颗粒沉降越多,汞的累积和甲基化发生越充分;但与库龄呈反比,因库龄越大,原始沉积物质消耗越多,甲基化发生越不足(图4(b))。

图 4 水力停留时间和库龄对澜沧江梯级水库表层沉积物中甲基汞的影响Fig.4 Effects of hydraulic residence time and reservoir age on MeHg in surface sediments of cascade reservoirs in the Lancang River

3 碳氮温室气体释放特征及其影响机制

水库运行对内陆水体温室气体排放具有重要的调节作用,一方面,库区淹没的土壤、植被及累积的有机质在缺氧或厌氧状态下分解,释放CO2、CH4和N2O等温室气体,使之成为“源”;另一方面,水库中的水生植物或浮游植物通过光合作用固定CO2,使之成为“汇”[29- 30]。从生命周期上看,水库建成初期活性有机质分解十分迅速,排放量巨大,几年后气体排放量会相应减少,但有研究表明热带森林地区的水库温室气体排放量在20 a之后才会减少[8]。2014年政府间气候变化专门委员会预估了未来水电站建成初期温室气体排放量,发现其最大排放量可达化石燃料的10倍,但整个水电大坝生命周期内温室气体排放量还是比煤炭燃烧低30倍以上,类似的推论早在2006年Nature就有所报道。然而,估算水库温室气体的排放量存在很大不确定性,除水库年龄、地形、季节等时空差异性及排放形式外,估算模型的气体传输速率选择[30-31]以及包括水库、土壤和沉积物在内的碳循环等相关过程都要予以考虑[8]。

3.1 水库碳氮温室气体释放特征及其影响因子

CH4是水库温室效应研究的重点物质,其温室效应是CO2的25倍以上[32]。CH4排放量主要受水库地理位置、季节、运行条件及生命周期等多种因素的影响。有相关研究统计了全球水电站CH4排放情况,指出全球平均每度电对应排放85 g CO2和3 g CH4,并有2倍左右的不确定性[33]。Beaulieu等[33]利用82个水电站的测量数据分析发现单位千瓦时对应的CH4排放强度呈正分布,范围从微克级到数十公斤,与河流初级生产及水电站年龄等因素密切相关。农业活动集中区或热带区域一直被认为是温室气体排放的“热点”区域[29]。Barros等[34]研究了美国俄亥俄州1个农业区域的季节性分层的富营养化水库,发现其平均CH4强度高达176±36 mg/(m2·d),为美国水库CH4排放的最高纪录。Fearnside等[35]比较了欧洲中部河流与水库河段CH4排放量,二者排放均值分别为3.6 mg/(m2·d) 和315.2 mg/(m2·d),并据此估算出水库物质累积使得全球淡水水域CH4排放量增加了约7%。IPCC 2011第5次评估报告推测,热带地区排放量比在温带和寒带地区大的多,Hertwich[32]基于水库面积和地理位置估算了CH4的排放量,得出热带、温带和寒带年排放的CH4分别是46 g/m2、7.2 g/m2和4.0 g/m2,这与Maeck等[36]的结果相似,是Barros等[34]估算结果的2.5倍。昆士兰南部3个亚热带淡水水库CH4排放通量分别为4.8~20.5 mg/(m2·d)、2.3~5.4 mg/(m2·d)和2.3~7.5 mg/(m2·d)。此外,同一水库排放也有空间和时间上的差别,通常入流区 CH4排放量要高于常年淹没区[30]。Beaulieu等[33]相关研究表明河库过渡带CH4排放强度比其他库区高出1个数量级,而从季节上看,温度较高的春、夏季排放较大,温度较低的冬季排放最低。

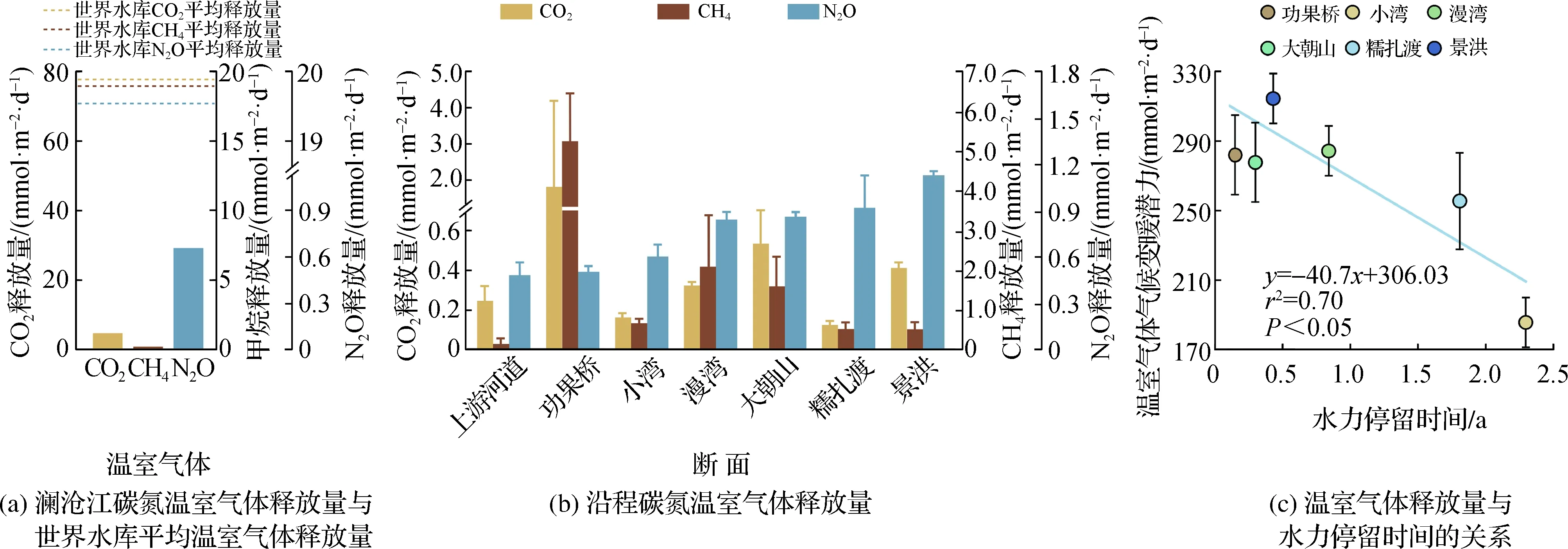

Shi等[37]于2016年9月开展了澜沧江梯级水库沿程CH4排放通量的调查分析,发现澜沧江梯级水库CH4排放通量和净温室效应随着建坝略有增加,但与世界同级别水库相比,澜沧江梯级碳温室气体的排放通量远低于世界平均水平(图5(a));澜沧江第一级水库是碳温室气体排放的热点,但是随着库龄的增加,排放量呈持续降低的趋势(图5(b))。

图5 澜沧江沿程碳氮温室气体释放空间特征Fig.5 Spatial characteristics of carbon and nitrogen green house gas emission along the Lancang River

N2O的当量温室效应是 CO2的298倍。近年来,研究认为水电开发导致水库增加了内陆水体的N2O排放,但是对水库N2O产生机理、释放水平及控制因素的认识依然欠缺。此外,水库沿程存在氮素的输入,其对梯级水库氮温室气体排放通量的增加存在贡献,水电开发导致的N2O排放增量尚不清晰。Shi等[38]于2016年9月和2017年9月开展了澜沧江梯级水库沿程N2O排放通量的的调查分析,发现澜沧江氮温室气体排放通量远低于世界平均水平(图5(a)),梯级水库N2O排放通量自上游起呈沿程递增趋势(图5(b)),沿程氮素输入和温度上升是导致N2O释放通量沿程递增的原因。

3.2 水库洲滩碳氮温室气体释放特征及其机制

水库运行过程中水位波动对生源物质循环过程的影响相关研究广受关注,水库消落带、河道下游岸边带成为研究的热点区域[39- 40]。从水库自身的空间范围来看,消落带和河流- 水库过渡带通常具有较高硝化和反硝化速率,消落带具有较高的有机物沉积和硝酸盐浓度,加上干湿交替的氧化还原环境,有利于硝化- 反硝化的持续进行[41- 42]。这不仅促进了水库物质与陆生圈的物质交换,所产生的氧化还原条件交替也会对温室气体释放产生影响。

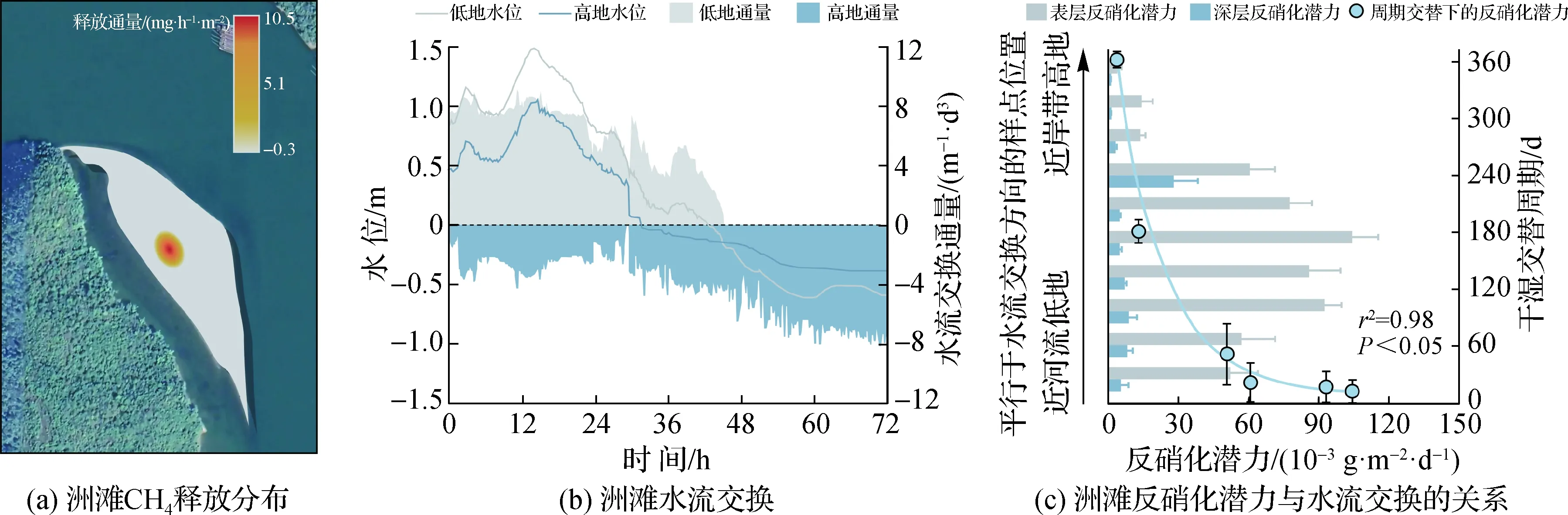

Shi等[12]于2016年9月在漫湾水库开展了洲滩CH4释放空间分布特征分析,发现水库洲滩中心是CH4释放的高值区,但洲滩近岸区存在环状地带,CH4释放量很低甚至为碳汇。因水库运行导致水位频繁波动,加强了潜流物质与能量交换,调节了潜流带的微生物过程(丰度与活性),从而影响碳的循环即CH4的排放,致使CH4最终释放水平降低(图6(a))。Shi等[12]于2018年6月和12月在漫湾水库运用自主研发的消落带关键环境参数动态监测系统,开展了水土界面的氮转化过程在线监测,发现水库运行导致的水位波动引起周期性“淹没—落干”,提高了干湿交替频率(图6(b)),增强了单宽反硝化速率;同时河流建库及其蓄水抬升水位扩大了干湿交替区域的面积,从而增强了水陆交错带反硝化作用,促进了水库脱氮能力(图6(c));阐明了库水位人工调控对氮生物地球化学循环的定量影响及其机制,表明水力发电对水库关键带具有脱氮和温室气体削减等正面环境效应。

图6 水库洲滩碳氮温室气体释放时空分布特征Fig.6 Spatial distribution characteristics of carbon and nitrogen greenhouse gas emissions in reservoir riparian

4 梯级水库细菌群落分布特征及其功能效应

细菌群落在水生生态系统的物质循环、能量传递中起着关键作用,细菌群落的变化会对物质的生物地球化学循环产生重大影响[12,43],其生物地球化学过程与细菌组成、丰富程度和生物活性密切相关[44- 45]。河流中的细菌群落结构会受到纬度、海拔、水温、pH、土地利用、支流汇入、营养盐和有机质的影响[46- 53]。通常来说,上游河流流速湍急,温度较低,适合生长速度快、竞争能力低的类杆菌等细菌生长(r- 选择);下游河流流速较缓,温度较高,生长速度慢、竞争能力高的放线杆菌则成为优势物种(k- 选择)[54]。支流汇入不同生境的微生物群落,贡献了河流微生物的“群体效应”[55- 57];水环境条件的变化使特定的物种更具竞争力,贡献了本地微生物群落的“环境选择”[58- 59]。水库建设改变了水文条件,截留水库中含有有机物的沉积物,导致本地水环境的异质性增加,从而影响河流微生物的“环境选择”[57,60]。单个深水水库具有与深水湖泊相似的水环境特征,如有季节性的热分层、溶氧分层[48,61]。水温和溶解氧的分层对水体细菌群落的分布有显著影响,垂向上表现出物种组成的差异[62]。河流中的梯级大坝通常形成一系列不同特征的水库[63],且下游水库的水环境条件受上游最近水库泄水的影响,可能导致细菌群落结构的特征不同于单个水库或湖泊。

Chen等[45]于2018年9月运用自主研发的高坝深库水与沉积物智慧采样设备开展了澜沧江深大水库的细菌群落分层调研,研究表明筑坝未造成细菌群落的隔离,地理距离是决定河流细菌群落空间分布的主要因素(图7(a))。细菌在垂向无明显分层,水库尺度下的“环境选择”效应逐渐超越“群体效应”成为影响细菌群落组成的主要因素。河流筑坝后急流因拦截变为缓流,有机质和细菌含量较高的细粒沉积物沉降在水库中部,库中细菌的碳氮循环相关功能基因丰度最高,形成了生物地球化学循环的“热区”(图7(b))。该研究为梯级水库河流中细菌群落的分布及其功能的研究提供了一个新的视角,为预测微生物介导的生物地球化学循环提供了理论依据。

图7 澜沧江细菌群落分布特征Fig.7 Distribution characteristics of bacterial community along the Lancang River

5 结 论

本研究通过自主研发高坝深库水与沉积物智慧采样设备、水库消落带关键环境参数动态监测系统,分别实现了适应280 m最大工作水深的水库垂向分层定深精确采水、深水沉积物柱心采集和消落带的参数同步自动监测,于2016年、2017年和2018年对澜沧江1 290 km梯级水库开展了调查和分析,研究发现:

(1) 筑坝后水力停留时间增加,水库表层的细菌和浮游植物被滞留在库中,但筑坝未造成细菌群落的隔离,地理距离是决定河流细菌群落空间分布的主要因素。

(2) 因上游水库泄水异重流导致下游水库温跃层缺失,分层效应减弱,细菌和浮游植物将水体中的硝氮转化为颗粒态有机氮并沉降到了水库底部,在纵向上于库中形成了代谢热区。

(3) 沉积物的缺氧环境导致钙磷向生物可利用性更高的铁磷转化,并被释放到深层水体中;细菌介导的碳氮循环在此处形成代谢热区,但好氧的硝化作用被限制,导致了氨氮的累积。深层水体中的氨氮和生物可利用磷由底层泄水到达下一级水库,逐层累积导致水体中生物有效性不断增加,增强了下游河道初级生产力。

(4) 建坝促进了沉积物中汞的甲基化,甲基汞主要附着在黏性土上输移,其比例受水库水力停留时间和库龄的共同作用,随水力停留时间增加而升高,随库龄增大而降低。

(5) 建坝促进了温室气体的排放,但其通量远低于世界平均水平。水库发电导致库水位频繁波动,增加了潜流带干湿交替的频率及其区域的面积,进而影响了微生物介导的脱氮脱碳效应。

本研究以实地调研为基础,改变了长期以来有关建坝对河流生源要素影响的传统认知,为梯级水库建设下的物质迁移转化提供了新的视角、数据支撑和理论依据。