内蒙古关东沟铜多金属矿地质特征及找矿标志

王玉平,李海洋,吴文彬,丁志刚,陈丽芳,刘宇

(辽宁省地质矿产研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110032)

0 引言

关东沟铜多金属矿床位于内蒙古赤峰地区东部,地处华北克拉通北缘、蒙古—鄂霍次克造山带的温都尔庙—翁牛特旗褶皱带内,该带经历了多期强烈的构造—岩浆活动、多期变质作用以及多种不同类型的火山—沉积作用,形成了丰富的矿产资源,是我国重要的有色金属成矿带之一(李碧乐等,2010;孙珍军等,2016;王玉平等,2019)。

前人在区域上对金、钼等矿床研究程度目前已较为深入(孙燕等,2013;陈井胜等,2016;孙珍军等,2016;吴文彬等,2020),但对铜多金属矿床研究程度较低(李伟,2019;张宝印和冯勇达,2020)。关东沟铜多金属矿床为辽宁省地质矿产研究院有限责任公司近年来新发现矿床,目前已在矿区开展了地球化学测量、地质测量、大比例尺地、物、化综合剖面及槽探工程等综合工作,本文在总结矿床地质特征的基础上,对该矿床找矿标志进行了讨论,以期为该地区铜多金属找矿工作提供借鉴。

1 区域地质背景

研究区位于内蒙古自治区赤峰市敖汉旗境内,大地构造位置属华北板块北缘中段,或属兴蒙复合造山带的前锋带(吴继红,2017)(图1a)。本区古生代受西伯利亚板块与华北板块相互作用,表现为近EW向展布的古生代造山带,地壳变形相对强烈;中生代受太平洋板块向欧亚板块俯冲作用影响,本区进入了滨太平洋大陆边缘构造发展阶段,尤其是印支—燕山期,区域上发生了强烈的构造岩浆活动,本区接受了晚侏罗世—早白垩世火山岩堆积和岩浆侵入并伴随局部多金属成矿作用;新生代本区地壳活动相对稳定,以升降作用为主,在山间平原及沟谷接受了冲洪积黏土、亚砂土及砂砾石堆积,但新近纪由于部分古断裂的再活化,基性岩浆沿裂隙向上运移并喷出地表。

图1 研究区区域大地构造位置图(a)(据陈井胜等,2016)、地质简图(b)1—第四系;2—上白垩统孙家湾组;3—上侏罗统玛尼图组;4—上侏罗统满克头鄂博组;5—中二叠统于家北沟组;6—中二叠统额里图组;7—下石炭统石咀子组;8—下元古界明安山岩群;9—晚侏罗世黑云母花岗岩;10—晚侏罗世花岗岩;11—中三叠世花岗闪长岩;12—早三叠世石英闪长岩;13—早三叠世花岗岩;14—早三叠世二长花岗岩;15—早三叠世花岗斑岩;16—正断层;17—逆断层;18—平移断层;19—角度不整合线;20—金矿点;21—铜矿点;22—铅锌矿点;23—地名;24—研究区

1.1 地层

研究区出露的地层自下而上为下元古界明安山岩群(Pt1Ma),下石炭统石咀子组(C1s),中二叠统额里图组(P2e)、于家北沟组(P2y),上侏罗统满克头鄂博组(J3m)、玛尼吐组(J3mn),第四系(Q)(图1b)。其中,二叠系为主要赋矿层位(张作伦等,2008;东野脉兴等,2014;彭斌等,2016),整体呈EW-NE展布。额里图组下段岩性主要为安山岩、流纹岩及火山角砾岩等中酸性火山岩,上段为长石石英砂岩、粉砂岩等;于家北沟组下段岩性为长石石英砂岩夹条带状大理岩、含砾砂岩等,中段为大理岩化灰岩、含砂大理岩等,上段为长石石英砂岩、石英砂岩、粉砂岩等。

1.2 岩浆岩

1.3 构造

研究区地质构造较复杂,主要经历了古老结晶基底的形成与演化、古亚洲洋的消减和中新生代的太平洋板块俯冲,构造岩浆活动十分强烈(Wu et al.,2007;刘建明等,2004)。赤峰—开原深大断裂从研究区南侧通过。区内断裂以EW向、NW向和NE向最为发育,次为近SN向,控制着区域内撰山子金矿、库里吐钼铜矿和白马石沟铜矿等已知矿床的产出。

2 矿区地质特征

2.1 地层

图2 关东沟多金属矿区地质简图1—上更新统乌尔吉组;2—中二叠统额里图组二段;3—中二叠统额里图组一段;4—石英脉;5—流纹岩;6—安山岩;7—安山质角砾凝灰岩;8—矿体;9—绿帘石化;10—高岭土化;11—硅化;12—孔雀石化;13—褐铁矿化;14—黄铁矿化;15—岩相界线;16—正断层17—平移断层;18—性质不明构造

2.2 侵入岩

晚侏罗世黑云母花岗岩(J3γβ)在研究区以北小面积分布,侵入额里图组一段(P2e1),接触部位发育硅化、绿泥石化、高岭土化等蚀变。区内脉岩发育,主要以酸性脉岩为主,走向NE或近SN向,长几十米到100 m不等,宽约1~2 m,主要分布在额里图组一段(P2e1)火山岩中。

2.3 构造

区内构造发育以NE、NW向为主。两条NE向构造分布在矿区东部,错动额里图组一段、二段,多条NW向构造发育在额里图组一段内,宽约2 m,控制了区内蚀变带及矿体的分布,为主要的导矿、容矿构造。

2.4 地球化学、地球物理特征

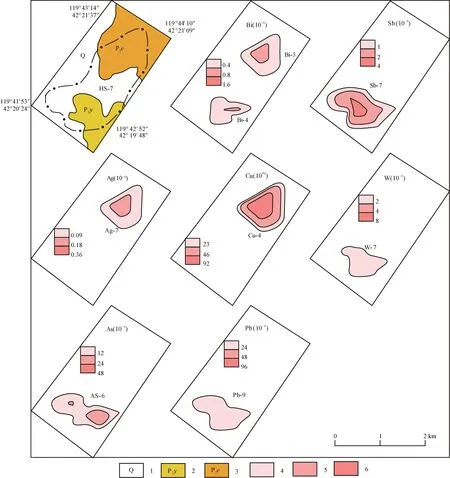

通过地球化学测量,在研究区内圈定出综合异常HS-7乙1(图3),异常长轴呈NE向,不规则形状,主要由8个单元素异常组成,Cu、Ag为主要成矿元素,异常面积2.68 km2,其中Cu、Ag、Pb、W、As、Sb元素异常各1个,Bi元素异常2个。Cu-4异常规模最大,具异常浓度内带,NAP值为5.63,在铜元素异常规模排序中第三,极大值171×10-6,衬度7.44;Ag-7异常面积0.59 km2,极大值270×10-9,衬度3,NAP值1.77,具异常浓度中带。

图3 研究区HS-7化探异常剖析图1—第四系;2—中二叠统于家北沟组;3—中二叠统额里图组;4—元素异常强度一级(异常浓度外带)5—元素异常强度二级(异常浓度中带);6—元素异常强度三级(异常浓度内带)

矿区1∶2.5万航磁异常表现为△T曲线不规则,梯度陡,峰值尖,强度几百至几千nT,该异常包含南、北两条呈NW向展布的正异常带和一条NE向展布的正异常带组成的局部异常。

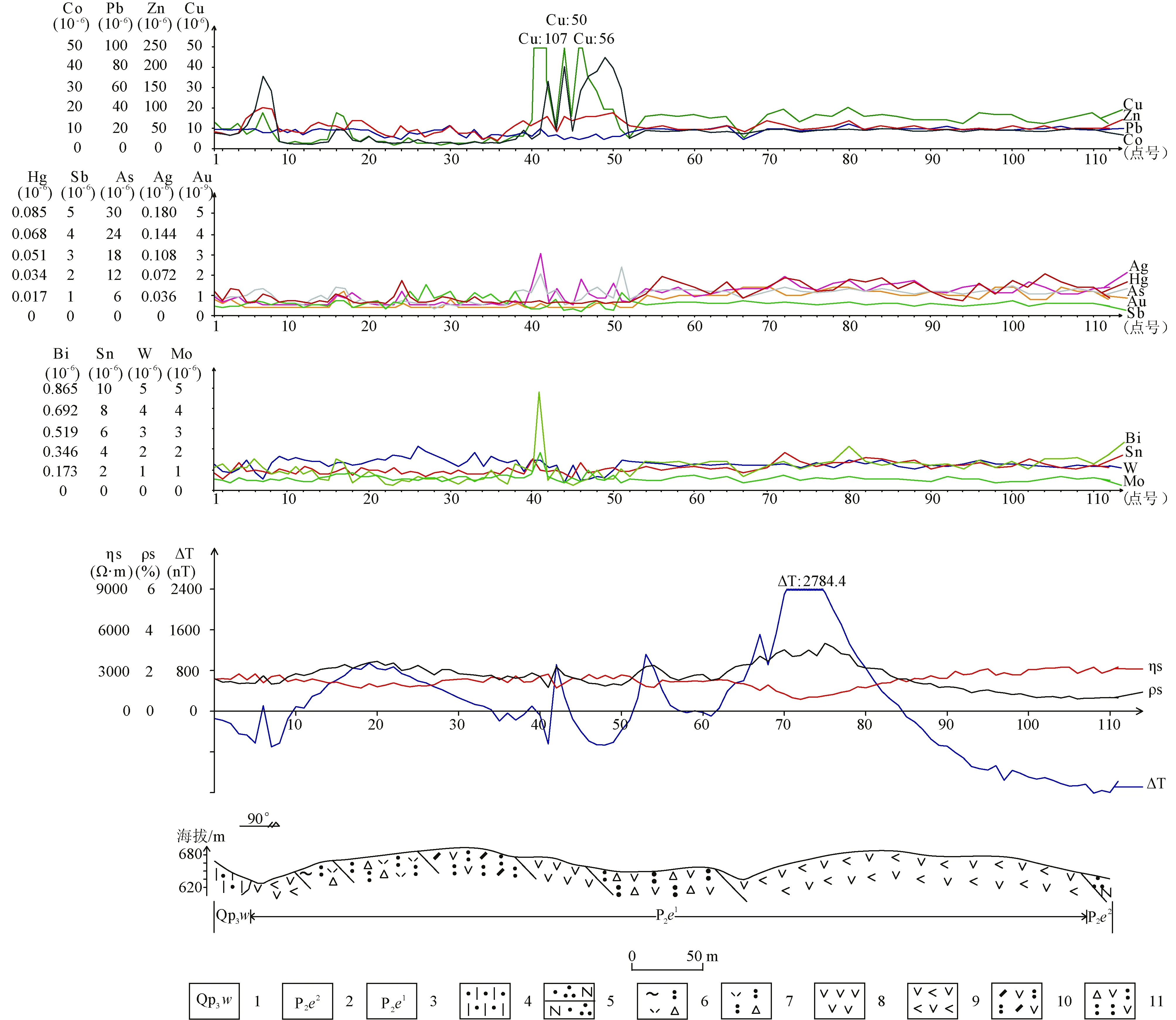

在研究区内共部署5条1∶5千地、物、化综合剖面,走向EW,与NE、NW向主构造呈大角度斜交,整体从数据分析及剖面图来看,地球化学:在中性火山岩内构造发育地段,尤其含矿构造内,土壤异常表现出主成矿Cu元素出现多个高值,分布点位较集中,最大值107×10-6,同时Ag、Pb等中低温元素表现活跃,与Cu元素呈正相关,对寻找铜矿具有一定的指示意义;地球物理:剖面整体磁场强度跳动剧烈,磁性体分布不均匀,空间上在含矿构造附近,视电阻率(ρs)、视极化率(ηs)曲线均表现为低阻高极化特征(图4)。

图4 1∶5000综合剖面图(GZP1)1—上更新统乌尔吉组;2—中二叠统额里图组二段;3—中二叠统额里图组一段;4—亚黏土;5—长石石英砂岩;6—流纹质角砾熔结凝灰岩;7—流纹质角砾凝灰岩;8—安山岩;9—角闪安山岩;10—安山质晶屑凝灰岩;11—安山质角砾凝灰岩

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

区内圈定出铜多金属矿体2条,二者近似平行展布,均赋存于NW向构造裂隙中(图5a),相隔880 m。通过地表工程揭露北侧矿体,长约100 m,厚4 m,走向320°,倾向NE,倾角67°,Cu平均品位1.71%、最高2.94%,Ag平均品位16.30×10-6、最高34.10×10-6;南侧矿体,长约120 m,厚13 m,走向300°~325°,倾向SW,倾角65°~71°,Cu平均品位0.56%,最高品位1.52%,Ag平均品位28.90×10-6,最高94.30×10-6(表1)。

采访行将结束时,黄连光送给我们这些尚未走出校门的学生三点建议,第一不要怕失败,第二专心做好一件事,第三把握好当下。更以己身为例,简谈感悟。言辞切切,令我们备受鼓励。此后的工厂参观,我们更眼见为实,由细节处亲身感受德国制造的严谨、科学。我们看到,从不同规格扭力扳手到数以千百计的螺栓摆放,均井然有序;技术工人的组装动作、用力角度,均严格规范;并有幸在工作人员指导下,动手操作600扭力扳手,体验科学管理的重要性。正如黄连光所说,专心做好一件事情很重要。海德堡自身其实就是一个很好的榜样,160年来,它只做印刷一件事,并沿着追求极致的道路继续探索、跋涉。我想这正是海德堡品牌所传达于我们的精神和力量。

表1 矿体样品分析结果表

3.2 矿石特征

(1)矿石结构构造:主要为自形—半自形粒状结构、他形粒状结构、交代结构和固溶体分离结构,矿石构造主要有浸染状构造、致密块状构造等。

(2)矿石矿物成分:金属矿物有黄铜矿、斑铜矿及氧化次生矿物蓝铜矿、孔雀石、褐铁矿等。其中黄铜矿含量约1%,呈他形,黄色,粒状及叶片状,与斑铜矿呈固溶体分离结构,沿颗粒边缘孔雀石化或蚀变为蓝铜矿,粒度0.05~0.10 mm;斑铜矿含量约1%,呈他形粒状,浅玫瑰棕色,粒度0.02~0.10 mm(图5b);在矿石中未见独立银矿物,矿相鉴定发现黄铜矿中常含有自然银、螺状硫银矿等银的独立矿物包裹体,表明银以类质同象或亚显微状分散在硫化物中。脉石矿物为石英、斜长石、绿帘石、阳起石、绿泥石等。

3.3 围岩蚀变特征

围岩蚀变具明显的分带性,在靠近矿体附近发育硅化、孔雀石化、绿帘石化、褐铁矿化等(图5c),远离矿体蚀变类型为绿帘石化、绿泥石化等,通过地表工程控制,蚀变带最长可达数百米。蚀变岩呈变余斑状结构,岩石主要由变余斑晶(10%)和基质(90%)组成,变余斑晶呈半自形晶、片状,已完全绿泥石化,粒径为0.5~1.5 mm;基质具显微晶质结构,具强烈绿帘石化,杏仁体呈不规则状,已完全硅化,粒径为2~5 mm(图5d)。

图5 矿体及围岩野外照片(a),矿石镜下照片(b),蚀变围岩野外照片(c),蚀变围岩镜下照片(d)矿物缩写:Cp—黄铜矿;Bn—斑铜矿;Mal—孔雀石;Si—硅化;Lm—褐铁矿;Chl—绿泥石

3.4 矿床成因类型及找矿标志

本区矿体主要赋存于额里图组中性火山岩的蚀变带中,严格受构造断裂制约,以充填形式成矿,近矿围岩蚀变主要有硅化、孔雀石化、绿帘石化、褐铁矿化等中低温热液蚀变组合特征,矿化元素组合为Cu、Ag、Pb、Zn,因此确定本矿床的成因类型为中低温热液脉型铜多金属矿床。

找矿标志包括①岩石学标志:中二叠统额里图组安山岩为主要的赋矿围岩;②蚀变标志:岩体中具有典型的中—低温热液蚀变特征,主要有绿帘石化、高岭土化、褐铁矿化、硅化、孔雀石化;③构造标志:NW向构造为导矿、容矿构造;④土壤地球化学异常标志:Cu、Ag、Pb、As等中低温元素组合,具异常强度大、套合性较好等特点;⑤地球物理异常标志:激电中梯测量表现低阻高极化异常,高精度磁法测量表现磁场强度不稳定。

4 讨论

区内出露地层为二叠系,岩性包含中酸性火山岩、粉砂岩、砂岩等,是区内有利的赋矿岩系。笔者通过区域资料对比发现(表2),铜矿体多产于二叠系,如在赤峰馒头沟二叠系第Ⅴ旋回粉砂质板岩中发现8层含铜层,黄家营子铜矿东区在二叠系凝灰质板岩内发现2层矿体(张作伦等,2009;东野脉兴等,2014)。

二叠系地层是铜多金属矿床的有利赋矿围岩,主要表现为两个方面:(1)火山岩和富含火山物质的碎屑岩中具有成矿物质初始富集特点,其中成矿元素Cu、Pb、Zn、Ag、Sn均具有较高的丰度值,具初始富集特征,这些初始富集的成矿元素主要来自火山强烈活动,前人通过水系沉积物地球化学特征分析发现区内Cu、Au等元素在二叠系额里图组和于家北沟组较为富集;(2)相较于渗透性差的板岩和渗透性过高的粗砂岩,区内碎屑岩适度的渗透性是控矿的重要因素,为成矿流体的迁移和富集提供优越空间条件(杨国富,1996;范书义等,1997;王玉平等,2019)。

二叠纪地层是成矿的物质基础,是产出大量铜多金属矿的内在因素,而燕山期岩浆侵入是成矿关键(杨国富,1996;范书义等,1997)。区内的小型燕山期酸性侵入岩体与矿化有着密切关系,对成矿最为有利(张喜周和张振邦,2003;李光明等,2007;孙丰月和王力,2008),该时期成矿构造背景为古亚洲洋构造域向环太平洋构造域构造体制大转换时期,这期热液矿化与该构造背景下形成的I型或壳幔混合型花岗岩有关(毛景文等,2005)。在晚燕山期华北克拉通北缘发生大规模的软流圈地幔上涌,引发的底板垫托作用引发了大规模的岩浆侵入和火山喷发,伴随着大范围的区域巨量金属堆积成矿作用,形成了华北克拉通北缘Au-Cu-Mo-W-Fe等多金属元素的大规模成矿事件(王丰翔等,2016)。

赤峰—开原深大断裂从研究区南部通过,由于受到地幔热物质和构造应力的影响,不同层次不同深度的韧性或脆性断裂系统发生一系列活化,并沟通了深部含矿岩浆—流体与地表构造体系,随着富矿的混源岩浆沿着薄软地段上侵定位,形成一系列富含Au-Ag、Cu-Pb-Zn等的矿床(王丰翔等,2016)。超岩石圈断裂带控制了华北克拉通金矿床的分布特征,其派生演化的次级断裂及更次一级断裂控制了矿体的分布,是重要的容矿构造(孙珍军,2016),区内众多的NE、NW向构造控制了矿脉的分布。

综上,岩浆热液型矿床的空间分布受有利的赋矿层位(二叠系)、燕山期小型侵入体(晚侏罗世黑云母花岗岩)及断裂构造(赤峰—开原深大断裂次级的NE、NW向构造)三位一体的共同控制。由于岩浆活动,地壳或地幔深部的铜活化并通过热液水循环导向地壳浅部,形成含铜热液;由于燕山期的构造运动,产生一系列NE、NW向断裂,构成了区内的主要控矿构造;成矿气水热液向NW向断裂充填、冷却,有益组分沉淀,形成稳定的脉型铜矿床。

5 结论

(1)通过地、物、化等多种工作手段,在研究区内发现2条以绿帘石化、绿泥石化、硅化为主的蚀变带,并圈定出2条铜矿体,长50~120 m,厚4.1~12.5 m,Cu品位0.3%~2.94%,Ag品位34.1×10-6~94.3×10-6。

(2)关东沟铜多金属矿床产于二叠系中酸性火山岩中,受断裂构造控制,根据矿石矿物组成及围岩蚀变特征,认为关东沟铜多金属矿床为中低温热液脉型矿床。

(3)通过对关东沟铜多金属矿床地质特征的研究,认为有利的赋矿层位、燕山期小型侵入体及深大断裂派生的次级断裂,三者条件共同控制着赤峰地区铜多金属矿床的产出。