护士第二受害者复苏路径的扎根理论研究

丁晓敏,陈贵儒,潘世华,黄蓉蓉,漆加兴,林洪,李洁莉,孙慧敏

随着人们对护士作为第二受害者现象认识的深入,关注并支持第二受害者已成为护理管理共识。第二受害者复苏路径指第二受害者创伤形成-变化-恢复过程,诠释第二受害者复苏路径成为研究者关注的焦点[1]。Scott等[2]将第二受害者复苏路径分为6个阶段:混乱及事故反应期,侵入性思维期,恢复完整期,忍受调查期,情感急救期,结局(离职、生存伴困扰、积极成长);随后被多国学者验证,并提出了具有本土化特征的复苏路径[3-4]。我国第二受害者研究尚处于起步阶段,研究者主要关注不良事件应激症状分类、严重水平、影响因素;陈晓娟等[5]建构了医疗不良事件第二受害者心理历程模型,包括恐惧期、焦虑期、抑郁期、愧疚期、回归期5期,并认为第二受害者的情感体验具有相对阶段性,受内外部因素影响呈现不同的回归结局。可见,研究者多基于心理认知视角看待第二受害者复苏问题,并不能完全解释第二受害者复苏的复杂过程,特别是深入认识医院安全文化的作用。本研究通过访谈临床护士,分析护士第二受害者复苏路径及促进因素,旨在为护理管理及研究提供参考。

1 对象与方法

1.1对象 2020年8月至2021年7月选择湖北、贵州、四川省4所三级甲等医院临床护士为研究对象。纳入标准:有1次及以上不良事件直接经历(指不良事件的报告者或对事件负有责任者);知情,同意参与本研究。排除标准:承担护士长及以上管理职务者;半年内卷入医疗事故和医患纠纷(避免访谈导致/加重第二受害者心理创伤);半年内有严重负性生活事件者,如丧偶、家人患重病等。基于诠释性哲学范式开展扎根理论研究,使用半结构式访谈,首先使用目的抽样方法选择研究对象,然后根据理论类属再抽样。样本量遵循信息饱和原则及理论类属饱和原则。本研究共访谈28人,女26人,男2人;年龄22~45(31.36±6.22)岁;工作1~26年,中位数及四分位间距为7.00(2.00,10.75)年;大专1人,本科23人,硕士及以上4人;护士6人,护师8人,主管护师11人,副主任护师3人;已婚15人,未婚13人;正式编制6人,合同聘用制22人;内科11人,外科11人,重症科2人,儿科2人,其他2人;职业生涯经历不良事件1~5次,中位数2次。参与者共详细报告了最近发生的不良事件28例,其中用药错误13例,跌倒5例,压力性损伤4例,管路事件3例,腕带佩戴错误2例,术前准备遗漏1例;Ⅳ级事件1例,Ⅲ级22例,Ⅰ级或Ⅱ级5例[6];患者伤害程度为D级及以下23例,E级2例,F级、H级、I级各1例[6]。

1.2方法

1.2.1成立研究小组 共8人,其中博士1人,硕士6人,本科1人,均熟练掌握质性研究方法,长期从事第二受害者护理管理研究,主张第二受害者支持保护。其中4人为护理管理者,4人为临床护士;6人有不良事件直接经历。

1.2.2拟定访谈提纲 研究小组自制,经专家组审核通过:①请您描述最近一次不良事件的经历。②事件发生以后您是怎么做的?有哪些感受?③这些好的或者不好的感受,是怎样变化的?请您总结一下这些变化的过程。④您觉得这些感受和经历影响您的现在或者将来吗?⑤您还有哪些想补充的?

1.2.3访谈及资料分析 经项目负责人所在医院伦理委员会批准后(2019353),由3名经过统一培训的研究小组成员访谈。访谈结束48 h内由访谈员完成录音的转录、翻译及校对。2名访谈员同时独立编码,如有异议则通过第3人讨论统一。资料转录、编码、分析均采用手工方式。数据分析遵循扎根理论原则。本研究资料收集分为3个阶段:①2020年8~12月,目的抽样法抽取20名护士进行访谈(N1~20);②2021年4~5月,对4名护士(N3、N12、N13、N19)进行第2次访谈;③2021年6~7月,通过理论抽样,访谈8名护士(N21~28)。

2 结果

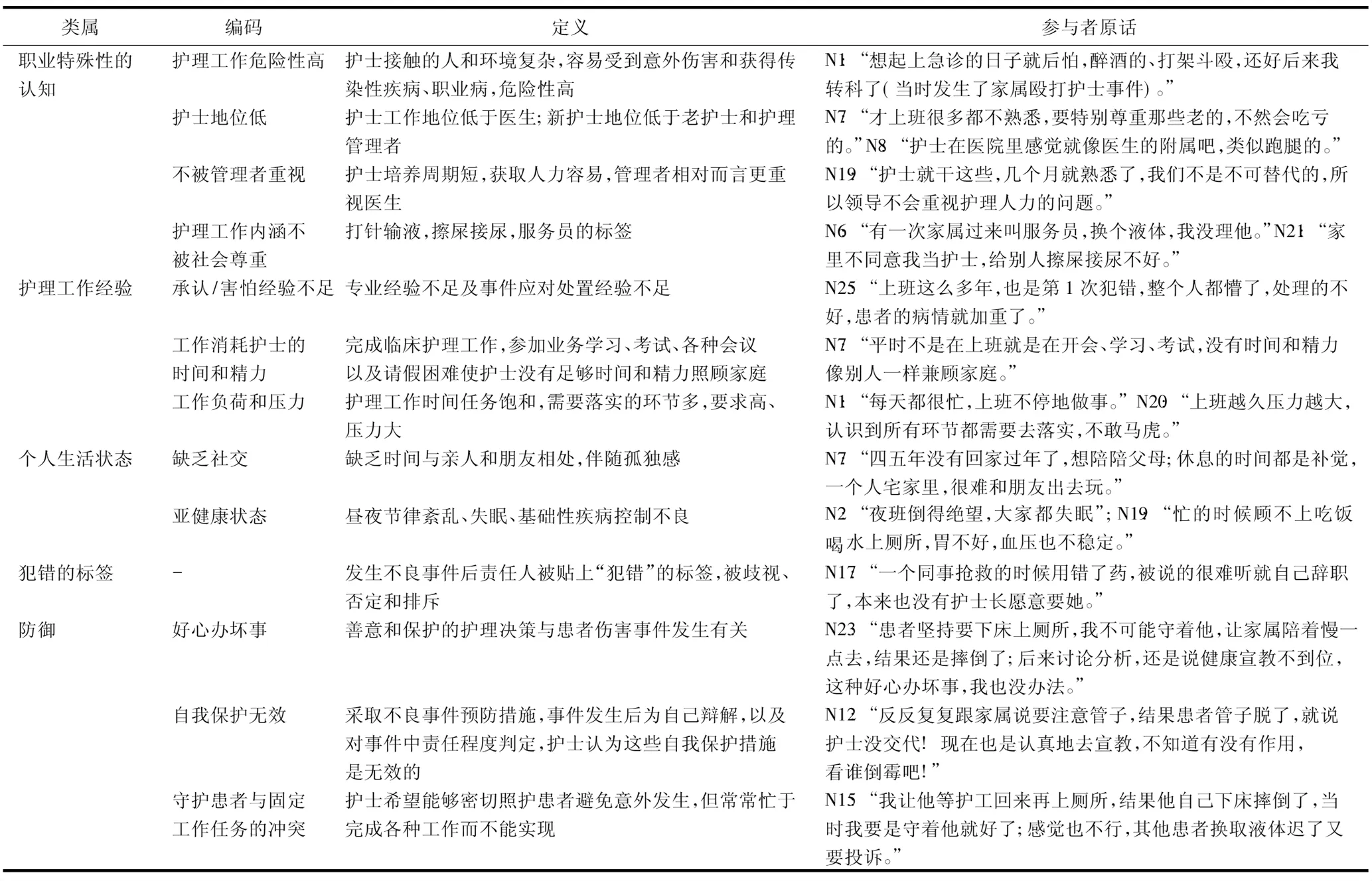

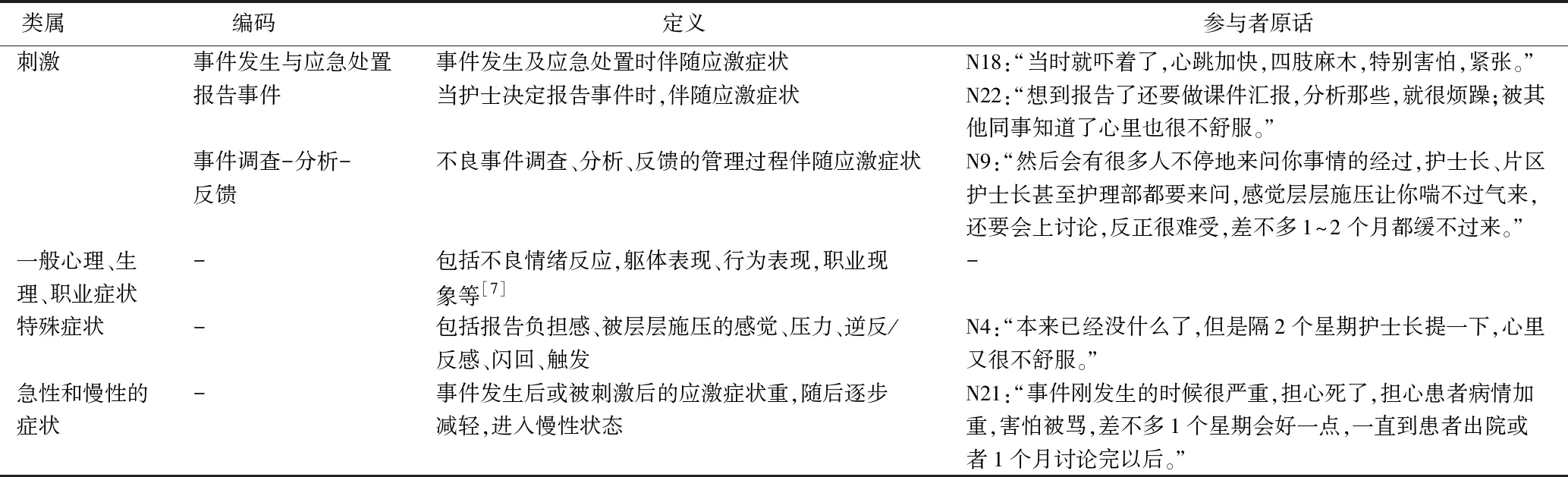

2.1护士第二受害者复苏路径 护士第二受害者复苏路径包括平台期、应激反应期、应对与成长期3个阶段。平台期指在不良事件发生前后护士有独特的职业经验和认知,与社会接受度有关,并且根植于部门团队文化;应激反应期包括引起应激症状的刺激/条件,应激的一般症状及特殊症状,症状的急性和慢性变化;应对与成长期指护士通过自我管理,寻求支持从而改变认知和行为,这一阶段的积极性决定其护理职业生涯的结局。结局为逃避与退出、负重生存、内心和认知积极成长3类,3类结局可能在应对复苏过程中互相转换;复苏路径轴心编码见表1~3。

表1 护士第二受害者复苏平台期轴心编码

表2 护士第二受害者复苏应激反应期轴心编码

2.2护士第二受害者综合症状严重度变化的一般规律 从事件发生至24 h内应激症状严重度达到高峰,随后逐步缓解恢复到原有水平;当恢复不良时不能恢复到原有水平;当恢复良好时,能低于原有水平。具体见图1。在恢复过程中,刺激的出现可能使症状突然加重,甚至高于事件初次发生时的最高水平。刺激包括事件新发、事件应急处置不良、报告事件、事件调查-分析-反馈以及闪回、触发等。

2.3促进护士第二受害者复苏的模型 见表4。

表4 促进护士第二受害者复苏的模型

3 讨论

3.1客观认识第二受害者复苏路径促进护士积极复苏 本研究第二受害者复苏路径包括3个阶段。首先,平台期根植于部门团队文化,例如护士的工作地位、被管理者重视的程度、工作负荷等,形成了复杂的心理认知,并保持在相对平衡的水平。当不良事件发生后,这种平衡被打破,伴随应激症状,进入应激反应期。这一阶段不良事件报告与管理过程是重要的刺激因素。研究显示,国内不良事件管理已形成了报告-调查-分析-反馈的强势组织文化,显著影响第二受害者痛苦[8],提示提供正式的组织支持须与不良事件报告管理相结合;第二受害者支持手段过于单一可能是其可持续性和推广性难的原因[9-10]。在应对与成长阶段采取干预,促使第二受害者有积极的结局非常重要;帮助第二受害者应对压力,正确认识“侵入性思维”“敏感性增强”等特征能有效提高其自我效能,促进第二受害者积极复苏。

3.2第二受害者综合症状严重度变化规律是开发第二受害者支持项目的理论基础 第二受害者综合征临床表现复杂,虽然国内外有较多研究关注其具体表现及严重程度[11],但是对综合症状变化的趋势认识不足。本研究结果对综合症状变化的趋势进行了总结,提示事件发生后24 h是关键的情感急救期,应该给予心理急救措施控制症状恶化[5]。在8~60 d,相关症状可能从急性期转入慢性期,症状严重度呈下降趋势,进入复苏关键期;在此过程中,任何刺激事件发生都会导致复苏中断,从而加重第二受害者创伤和负担,导致复苏后的平台期升高。由此可见,需要预防刺激反复发生以维持正常的复苏趋势。学者认为,控制刺激的过程应重视不可预防性不良事件[6],应急预案演练是有用的控制方法[12]。总之,第二受害者症状严重度变化规律能帮助识别干预的最佳时机,是开发第二受害者支持项目的理论基础。

3.3应根据促进第二受害者复苏模型改进护理管理 表4显示,第二受害者现象认知正常化作为基础,处于促进复苏三个层次的第一层,提示第二受害者教育在第二受害者复苏方面可以发挥重要作用。第二受害者教育不仅能防止护士成为第二受害者,并且对创伤后生存有积极作用[13]。目前国内医疗机构缺乏第二受害者相关的培训课程,应当予以构建。Chung等[14]制定了针对第二受害者综合征教育者工具包,提供了4个模块(第二受害者基本概念、识别方法、机构相关支持资源和改变文化促进复苏)的教育指南,基本满足本研究模型中第一层的教育需求,可以引进使用。基于公正,认识到错误是模型的第二层,提示在事件调查、分析、责任认定的关键环节要公正,医院应当开展结构化的过程管理,对事件进行分类、分级、定性、定责,确定解决措施,及时反馈;其中责任认定应当公正透明,避免护士受到过度责备或惩罚,加剧组织沉默。获得学习与成长是第三层,提示从错误中学习能促使达到高质量复苏。管理者应当具备正确引导护士从错误中学习的能力,针对不同类型事件提出有效的改进措施,帮助护士提高自我效能。总之,促进第二受害者复苏,需要从多方面改进护理管理。

3.4研究的局限性及建议 本研究提前告知参与者研究目的和意义,参与者可能因提前了解研究意图而选择性地部分报告。本研究基于参与者主观报告,总结第二受害者综合症状的严重程度及其变化趋势,缺乏客观量化研究证据,建议开展基于时间序列的队列研究。为了避免管理者视角和经验影响研究结果,本研究访谈对象排除了护理管理者,因此研究结果不能用于理解护理管理者的第二受害者复苏路径。本研究6名研究者均有不良事件直接经历,这些经历可能对研究结果产生一定影响。

4 小结

本研究通过访谈28名护士,发现了护士第二受害者综合症状严重度的变化规律,构建了本土化的护士第二受害者复苏路径及促进护士第二受害者复苏模型,丰富了我国文化背景下的第二受害者认识,为护理管理改进提供了依据。医疗机构应当广泛开展第二受害者教育,并且作为护士继续教育的必修内容。医院管理者应当重视组织文化变革,将第二受害者支持管理纳入不良事件管理流程。