煤矿深部开采领域研究现状可视化分析

曾静伟景国勋朱崎峰

1.河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作 454003;2.安阳工学院,河南安阳 455099;3.河南理工大学机械与动力工程学院,河南焦作 454003

1999年,李化敏等[1]根据我国煤矿的平均采深及国外经验,运用隶属函数确定了深井的起始值下限深度参数,建立了地压型深井和深热矿井的判别式深井概念。2004年,何满潮[2]提出了绝对深度和相对深度的概念。2015年,谢和平等[3]提出了亚临界深度、临界深度、超临界深度等概念和定义,用于判断煤矿是否进入深部开采并给出量化指标。

随着煤矿开采深度的日益增加,地质条件越来越复杂,地应力越来越大[4],重大灾害发生的机会呈增长的态势。深部开采的软岩多、地温高,岩体破裂程度与涌水加剧,致灾过程更加复杂,作业环境恶化[5-10],大量学者的研究重心转移到围岩稳定性[11-12]、冲击地压发生机理[13]等致灾机理的研究。

2001年,谢和平等[14]初步分析了深部开采诱发的工程灾害的作用机理和发展特征;2006年,又系统总结了深部岩体力学性质、深部开采地质保障系统、深部工程灾害机理与防治、深部资源开采方法等[15];何满潮等[16]对深部高应力复合破碎顶板切顶留巷关键参数进行了深入研究;李春元[17]研究了深部强扰动底板裂隙岩体破裂机理及模型。

随着浅部矿物资源逐渐的枯竭,资源开发不断走向地球深部,千米深井的深部资源开采逐渐成为资源开发新常态,我国矿产资源开发将全面进入1 000~2 000 m 深部[18]。深部开采的技术研发[19]及开采理论引起了国内外学者的极大关注。Xie 等[20]提出了深部地下固体矿产流态化开采的理论与技术构想;Fairhurst[21]阐述了全球深部开采的现状,介绍一些最新技术成果和机遇,首次提出了建立多学科的矿业研发团队是迎接21世纪深部开采的合理途径;谢和平等[22]以煤炭技术变革为导向、以解决2 000 m 以深煤炭资源开发的瓶颈难题为目标,系统阐述了煤炭深部原位开采的科学技术构想。

为了保证煤矿深部开采的安全生产,研究的重心转移到监测系统及技术的研究[23-30]以及灾害防治的研究。王晓磊[31]研究了开采深部煤层时水害检测方法;李长洪等[32]凝练出深部开采诱发灾害亟待解决的关键问题,分析了超深开采灾害研究态势;Chen 等[33]研究了我国千米深矿井典型动力灾害现状及防治对策,研究表明,在千米深的矿井中,煤与瓦斯突出矿井的比例为29.79%,岩爆矿井的比例为53.2% ;深部典型动力灾害较为严重,尤其是受冲击矿压影响的矿山数量将比浅埋矿山数量大幅度增加。

深井热害防治不仅关系矿工健康和安全,也密切关系井下安全开采。深井热害防治的研究工作也取得了一些成果。王文、董华等[34-35]对深井热害的产生原因、危害以及防治措施进行了研究,并提出一系列的防治措施。关于深井热害降温技术的研究,马坡[36]研究了深井通风降温技术、喷浆封闭围岩降温技术、煤体预注水降温技术等经济实用的降温技术;相飞等[37]阐述了WAT 集中制冷降温系统工作原理,并在王楼煤矿七采区27302 工作面进行现场试验,制冷效果明显;邓红卫等[38]设计研发了成本低廉、绿色环保的围岩隔热材料;Ngô等[39]开展了深部和超深部采矿冷却背心工效学标准的验证。

综上所述,国内外学者的重要研究成果为煤矿深部开采的研究奠定了理论基础。本文采用Citespace 软件对国内外煤矿深部开采领域相关文献进行可视化分析,系统分析煤矿深部开采的研究现状、研究热点及学科发展演化规律,预测未来的热点研究方向,为我国煤炭深部开采的研究提供重要参考。

1 数据来源及研究方法

本文的文献样本来源为Web of Science 核心数据库,主题词为“coal mine”,之后分别以“deep mining”、“deep mine”、“deep coal mining”、“depth mining”等关键词对检索到的文献进行筛选,剔除非学术期刊、无效文献和重复文献,共得到2 916篇有效文献。样本时间区间为2003—2021年。

采用CiteSpace 知识图谱绘制软件对样本进行可视化分析。该软件由美国德克赛尔大学信息科学与技术学院的陈超美博士研发,用于追踪研究领域热点和发展趋势,了解研究领域的发展前沿及演化关键路径、重要的文献、作者及机构分布[40]。CiteSpace 依据网络结构和聚类的清晰度,提供了模块值(简称Q值)和平均轮廓值(简称S值)。一般而言,Q值大于0.3 时,认为所划分的社团结构是显著的;S值大于0.5 时,一般认为聚类是合理的,当S值大于0.7 时,认为聚类是高效率令人信服的[41]。

2 结果与分析

2.1 发文量

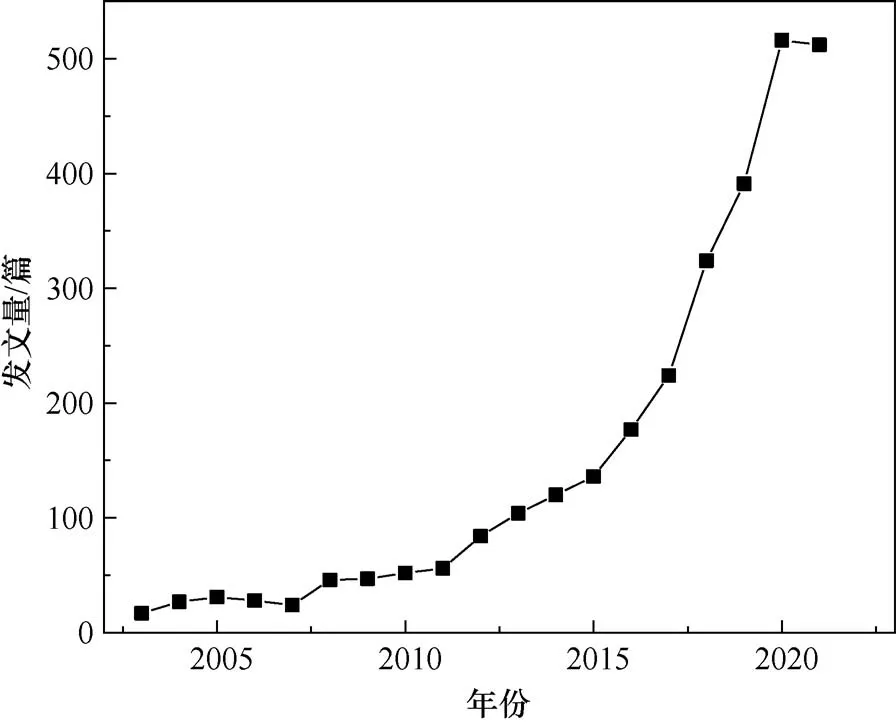

煤矿深部开采研究的发文量随年份变化如图1所示。总体发文量基本上呈现逐年增加的趋势,其中2016—2020年增速较快,尤其是2019—2020年间增加了125 篇。

图1 2003—2021年发文量Fig.1 Number of papers issued from 2003 to 2021

2.2 研究机构

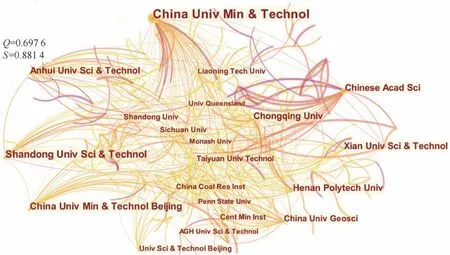

研究机构分布是衡量机构研究能力的重要指标,研究机构的发文情况有助于明确本领域的科研力量分布和各机构间的合作现状,获得关于隐性知识“载体”的信息[42]。煤矿深部开采研究主要机构分布的共现图谱如图2所示,发文量排名前10的科研机构及发文情况见表1。

表1 排名前10 的机构发文情况Table 1 The specific papers issued of the top 10 institutions

图2至图7共现图谱中的圆形节点代表研究的节点类型,节点之间的连线表示节点类型之间的合作关系,图中字体的大小代表共现次数的多少。

图2 机构分布共现图谱Fig.2 Institutional distribution co-occurrence map

由图2和表1可知,从发文量上看,中国矿业大学最多,其次是山东科技大学;中国矿业大学(北京)、山东科技大学、重庆大学和中国地质大学的研究工作开展的较早。目前,大量研究机构在煤矿深部开采领域开展了相关的研究工作,主要机构多集中在中国的高校且高校之间合作密切。

2.3 作者

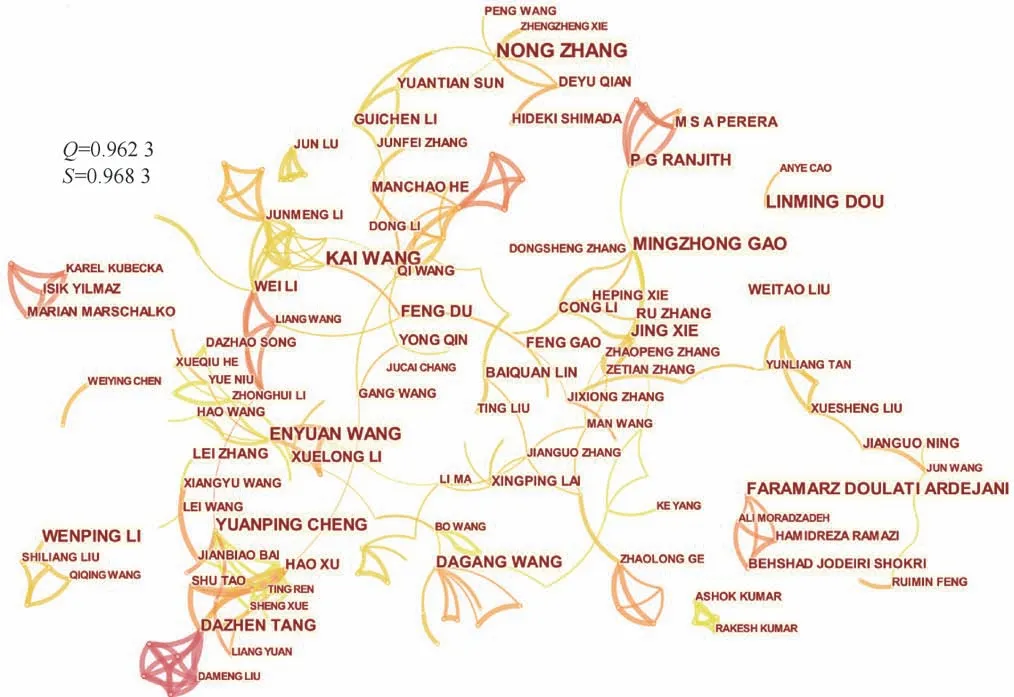

作者共现图谱如图3所示。发文量排名前10的作者及其发文情况见表2。

图3 作者共现图谱Fig.3 Author co-occurrence map

表2 排名前10 的作者的发文情况Table 2 The specific papers issued of the top 10 authors

由图3和表2可知,论文作者多为中国人;发文量较大的作者之间有比较密切的合作关系,且形成了比较稳固的研究团队。从发文时间看,发文最早的是2012年,最晚的是2018年。分析表明,高水平论文的发表,离不开稳定研究团队的依托,未来应多鼓励作者间的相互合作,建立相对稳固的研究团队,促进煤炭行业的发展。

2.4 国家

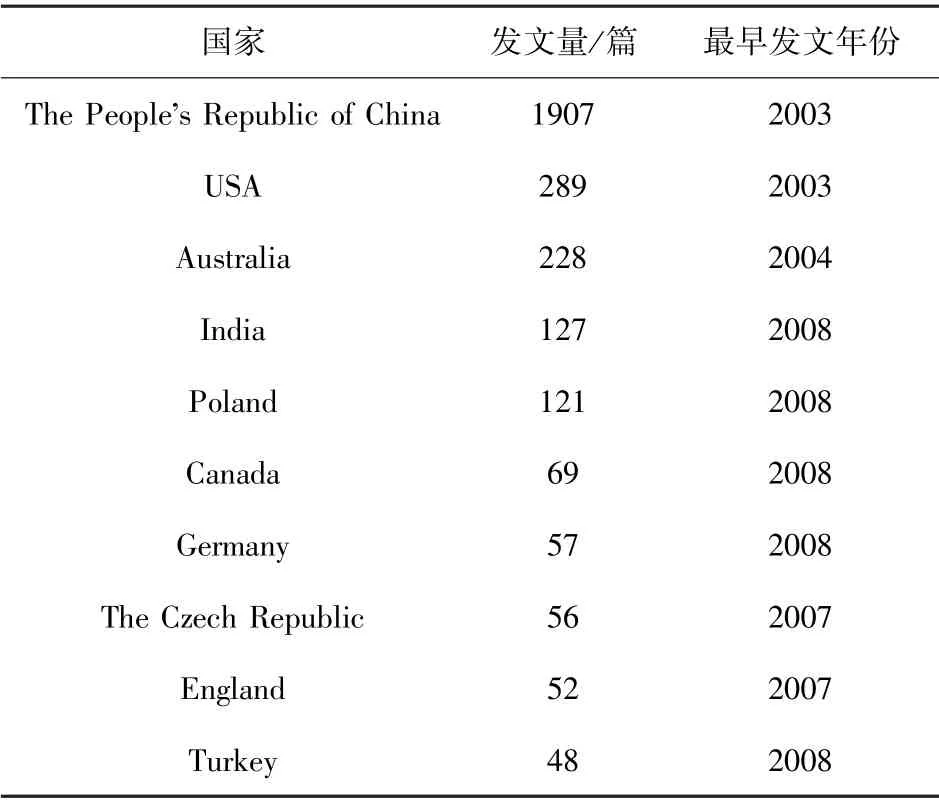

煤矿深部开采国家分布的共现图谱如图4所示,排名前10 的国家的发文情况列于表3。

图4 国家分布的共现图谱Fig.4 Co-occurrence map of country distribution

由图4和表3可知,中国和美国开展该领域研究的时间较早,其次是澳大利亚。中国的发文量最高,其次是美国和澳大利亚,排名前三的国家的发文量占总数据样本的83%。中国对煤矿深部开采研究的关注度最高。

表3 排名前10 的国家的发文情况Table 3 The specific papers issued of the top 10 countries

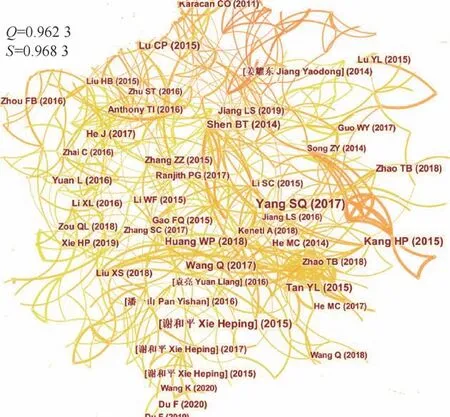

2.5 文献引用

煤矿深部开采研究文献引用的共现图谱如图5所示。文献引用频次排名前10 的文献列于表4。

图5 引用情况共现图谱Fig.5 Co-occurrence map of citation situation

表4 引用频次前10 的引用数据Table 4 The specific papers issued of the top 10 citations

由图5和表4可知,从单篇文章的引用情况来看,杨圣奇、谢和平和康红普的论文引用频次较高,共现频次大;康红普和谢和平的最早发文时间早于杨圣奇的最早发文时间。高倍引论文的发文时间集中在2014—2018年。

煤矿深部开采领域高倍引文献的研究内容主要是:Yang 等[43]以中国甘肃省新安煤矿的岩体为例,采用通用离散元程序(UDEC)建立数值模型,对深部软岩巷道破坏机理和稳定性控制技术进行研究,提出了一种新的“锚-索-网-喷+壳”联合支护方案来支护通风巷道。谢和平等[44]从深部开采中的岩石力学问题出发,对深部岩体力学的一些共性的概念性和基础性的问题进行了探讨,提出了CT 技术、3D 打印技术和分形重构方法及应力冻结技术相结合的深部岩体力学的可视化研究手段,再现深部岩体在开发扰动下应力变化、裂隙演化、体积破裂、塑性失稳以及微观渗流等的力学行为和过程。Kang 等[45]以中国平庄矿区红庙煤矿为研究对象,采用离散元模拟和现场试验的方法,对深部开采条件下的软岩巷道支护进行研究,提出了改进的锚杆系统,成功地抑制了尾门的开裂和膨胀。Lu 等[46]利用相关分析技术,研究了顶板强烈破裂崩落与静态高应力集中相结合引发的灾害性岩爆的变化规律,证实了岩爆预警必须采用MS、EME、声发射、钻孔应力监测等综合方法。Tan 等[47]首次提出了协调柔性坚硬顶板下沿空留巷挡墙力学模型,研究了坚硬顶板快速下沉时沿空留巷挡墙的稳定性,该模型仅在薄煤层上进行了试验,对于中厚煤层或厚煤层还需要进一步研究。Wang Q等[48]以梁家煤矿为工程背景,对深部软岩巷道围岩控制进行了研究,确定了软岩深部巷道的破坏机理和控制机理,提出了“高强度、完整性和泄压”的概念,开发了约束混凝土(CC)支撑系统,并验证了该系统的有效性。Shen[49]对山西省某地下煤矿巷道稳定性进行了研究,提出了一种新的巷道支护设计,监测数据表明,试验路段的巷道变形比先前路段减少40%~50%。Huang 等[50]研制了一种新型的加固支护结构和钢管混凝土支护,并应用到中国华峰煤矿1 200 m 深巷道的现场,巷道的大规模变形(先前超过1 000 mm)减小到30 mm 以下。该研究成果已成功应用到20 多个深井中。Yuan[51]对深部开采条件下淮南煤矿煤与瓦斯突出的风险进行研究,并提出防治煤与瓦斯突出的相关策略。Zhao 等[52]以靖西煤田大鞍山煤矿10 号煤层4 号工作面发生的严重岩爆事故为案例,讨论了岩爆机理的证据和可能的解释,建立了详细的岩爆机理分类体系,提供了一些控制或缓解不同类型岩爆的指南。

综上所述,高倍引文献的研究重点主要集中在深部软岩巷道破坏机理及其支护系统、深部开采的共性问题、岩体力学、岩爆、煤与瓦斯突出等问题,涉及岩体力学、安全、机械、材料、地质等相关技术,且文献之间存在相互引用的密切关系。

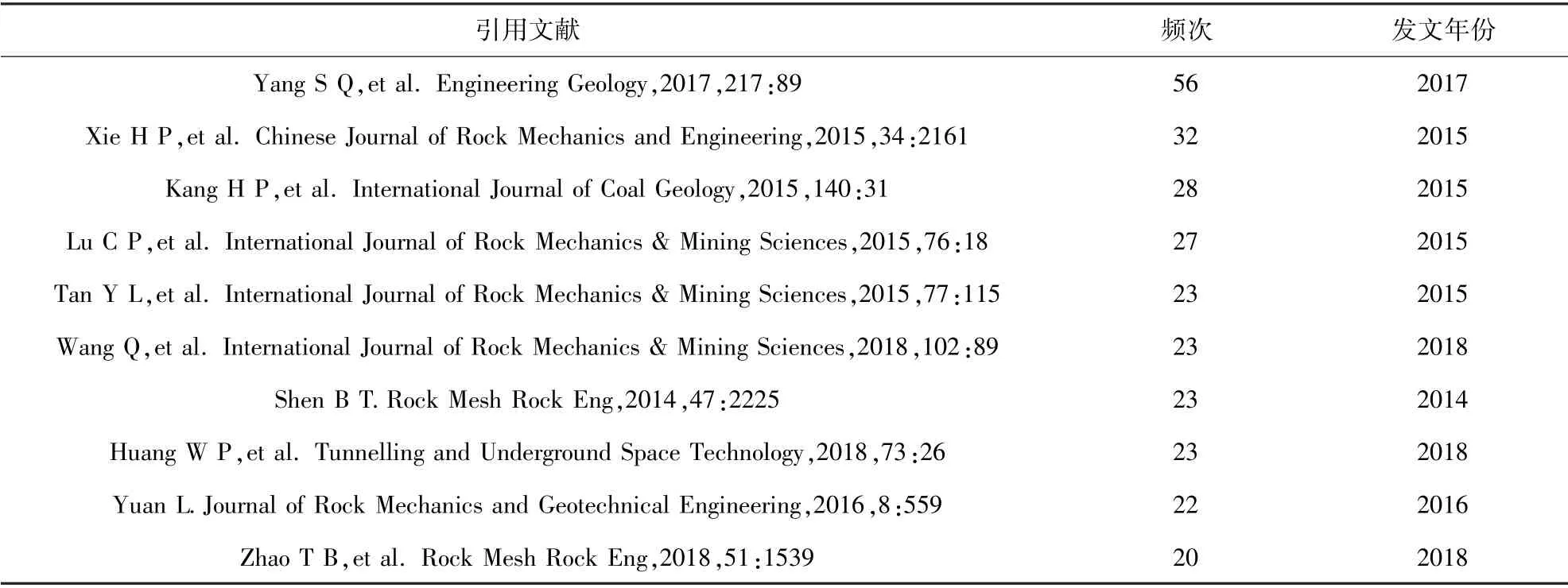

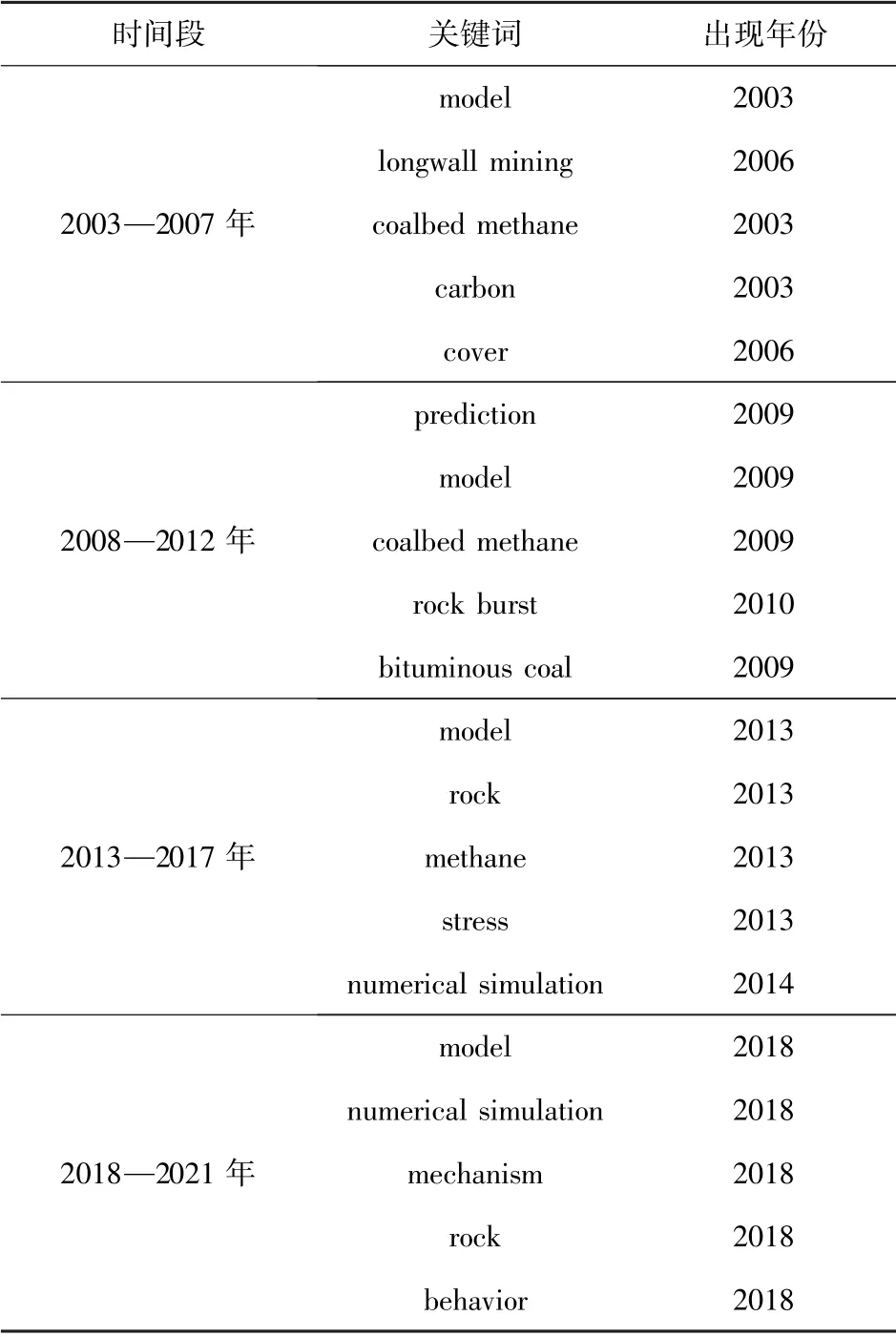

2.6 研究热点发展演化规律

2003—2021 年煤矿深部开采领域关键词的共现图谱如图6所示,排名前5 的关键词列于表5。

图6 关键词共现图谱Fig.6 Key words co-occurrence map

对2003—2021年的文献数据进行分段分析,由图6和表5可知:

表5 各时间段频次排名前5 位的关键词Table 5 Top 5 keywords in each time period

2003—2007年,关键词主要集中在模型(model)、长臂开采(longwall mining)、煤层气(coalbed methane)、碳(carbon)、覆盖(cover)等,该阶段的研究内容主要围绕长臂开采和煤层气,数学模型是主要的研究方法。模型(model)的共现次数较多,主题之间联系密切;其他热点关键词大多为概述性统称,文献中不会反复出现,因此,共现次数少。

2008—2012年,关键词主要集中在预测(prediction)、模型(model)、煤层气(coalbed methane)、岩爆(rock burst)、烟煤(bituminous coal)等,该阶段的研究内容主要围绕预测、煤层气、岩爆和烟煤,数学模型一直是主要的研究方法;预测(prediction)、模型(model)、烟煤(bituminous coal)的共现次数较大,说明主题间的联系密切;煤层气(coalbed methane)和岩爆(rock burst)的共现次数少,主要是因为这两个词为概述性统称。

2013—2017年,关键词主要集中在模型(model)、岩石(rock)、甲烷(methane)、应力(stress)、数值模拟(numerical simulation)等,该阶段研究主要围绕岩石力学、甲烷、深部应力等开展研究,数学模型依然是最主要的研究方法,数值模拟成为主要的研究工具;主要关键词的共现次数较多,相关主题间的联系比较密切。

2018—2021年,关键词主要集中在模型(model)、数值模拟(numerical simulation)、机制(mechanism)、岩石(rock)、行为(behavior)等,建立模型仍是研究的热点,数值模拟的热度提升,该阶段主要开展深部开采的系统性研究,研究内容主要围绕机制、岩石力学和行为,研究深度进一步加深,研究成果更加丰富。模型(model)、数值模拟(numerical simulation)的共现次数相对较少,主要因为该阶段研究成果多,研究不断加深,对于模型和数值模拟方法的研究不断改进和深化,研究更倾向于具体改进方法和具体内容的阐述。其他关键词的共现次数少,主要是因为热点关键词多为概述性的统称,且该阶段的成果量非常大。

综上所述,2003—2021年,煤矿深部开采的研究热点发生了一定的变化和转移。随着时间变化和研究的不断深入,研究热点从长臂开采、煤层气、预测、岩爆、烟煤、甲烷、岩石力学、应力等转移到深部开采的行为机制等的研究。模型一直是研究热点,数值模拟从2014年进入热点研究行列后,一直是研究的热点,说明模型和数值模拟是煤矿深部开采研究的主要方法和工具。可以预见,成熟的模型和更符合实际情况的数值模拟,将会是未来研究的热点和难点。

2.7 学科发展演化规律

2003—2021年学科的共现图谱如图7所示,频次前5 的学科列于表6。

对2003—2021年的文献数据进行分段分析,由图7和表6可知:学科间的相互交叉融合随时间的推移而不断加深。2003—2007年,学科主要集中在地质学(Geology)、工程学(Engineering)、多学科地球科学(Geosciences,Multidisciplinary)、采矿和选矿工程(Mining & Mineral Processing)、环境与生态学(Environmental Sciences & Ecology)。2008—2012年,地质学(Geology)仍然是文献量最多的学科,多学科地球科学(Geosciences,Multidisciplinary)热度提升,工程学(Engineering)和采矿和选矿工程(Mining & Mineral Processing)热度下降,能源与燃料学(Energy & Fuels)进入热点行列,深部矿产资源的贮存及转化成清洁能源的探索研究受到业界的关注。2013—2017年,工程学(Engineering)热度上升,成为文献量最多的学科,地质学(Geology) 热度下降。环境与生态学(Environmental Sciences & Ecology)再次成为研究热点,环境保护和绿色环保受到业界的广泛关注。2018—2021年,热点学科与2013—2017年的热点学科一致,学科演化基本趋于稳定。

图7 学科共现图谱Fig.7 Co-occurrence map of disciplines

表6 各时间段频次前5 的学科Table 6 Top 5 disciplines in each time period

综上所述,2003—2021年学科发生了一定的变化和转移。工程学热度呈现先降低后迅速增高的趋势;地质学和多学科地球科学一直是热点学科;环境与生态学的热度呈现先降低后增高的趋势;能源与燃料学从2008年进入热点学科后,一直处于热点学科行列,说明环保、生态、能源与燃料受到业界的广泛关注,将是未来重点的研究方向和领域;采矿和选矿工程学科在变化中逐渐退出热点学科行列。可见,稳定的热点学科与其他学科的交叉融合充分,相互之间联系密切,且随着研究的不断深入,热点学科之间的相互联系与交叉融合将会进一步加深。

3 结 论

本文通过CiteSpace 软件对2003—2021年煤矿深部开采领域的研究现状、研究热点及学科发展演化规律进行计量分析和可视化分析,得到以下结论:

(1) 煤矿深部开采领域的研究取得了丰富的成果,发文总量呈现每年持续增长趋势;中国在该领域的研究处于世界先进行列,远高于第二名的美国;中国矿业大学、山东科技大学和中国矿业大学(北京)是该领域主要的科研力量,体现了煤炭类院校扎实的研究基础和明显的学科优势。

(2) 张农、王凯和王恩元三位作者对该领域的关注度高,文献发表量明显高于其他作者;杨圣奇、谢和平和康红普三位作者的相关文献引用率高,高倍引文献多为工科技术类研究,结合实际案例对技术应用进行建模,开展数值模拟和试验验证,多为工程类实证研究。

(3) 从关键词发展演化分析看,煤矿深部开采研究领域的关键词主要集中在模型、岩石、数值模拟、机制和应力等。分析表明,煤矿深部开采领域的研究是以岩石、应力和机制为研究切入点和研究内容,模型和数值模拟是该领域研究的重要工具和方法。

(4) 从学科发展演化分析看,煤矿深部开采领域的热点学科主要集中在工程学、地质学、多学科地球科学、能源与燃料学、环境与生态学等。学科领域的范围跨度较大,涉及的学科领域众多,多学科间交叉融合。且随着科学研究不断进步,环境和生态、能源和燃料受到社会各界的关注,深部能源可持续发展将会成为今后及未来的热点研究方向。