高校新型科创建筑的发展演变与运行机制初探

文/朱宇恒 浙江大学建筑工程学院 副教授(通讯作者)

姚鹤立 浙江大学建筑工程学院 硕 士

引言

近年来,在实现经济高质量发展,提升国际竞争力的背景下,我国愈发重视科技研发与技术创新。自2012 年“十八大”明确提出“创新驱动发展”战略后,我国不断推进科研创新能力和效率的提升。从创新主体看,可以分为高校、企业和政府三方。首先,自2015 年推出的“双一流”大学建设计划,已使我国高校具备了一定规模的人才和技术团队。其次,我国企业、政府对科技创新投入不断加大,至2020 年R&D 经费占GDP 总量的2.4%①。同时,学校和企业的合作也愈发深入,不断推进技术创新的成果转化。但我国当下的创新体系仍存在较多问题,比如技术成果转化效率低、科技与经济的“两张皮”现象等。

1 高校新型科创建筑的概念及发展因素

1.1 科创建筑

科创建筑是承载了科技创新使命的空间载体。过去发展中,“科技产业园”“大学科技园”实践最为典型,属于不同模式的科创建筑。创新主体间的协同关系是影响科技创新的主要因素,科创建筑目的在于沟通不同的创新要素,因此它既是科研、转化活动发生的场所,也是参与各方博弈、协调的空间。

1.2 高校新型科创建筑

“高校新型科创建筑”的概念是在产业结构不断发展的背景下提出的,与过去相比更加注重创新过程要素的协调关系,并在规划、功能、管理等方面提出新的要求。同时,从我国实际情况看,高校在人才规模、政府扶持力度方面都具有科技创新的巨大优势,与企业所主导的模式相比更加突显在协同网络中的主体地位。

1.3 高校新型科创建筑的发展因素

从战略角度看,“创新网络”是地区长久发展形成的产业生态、政商环境、创新文化等方面共同作用的结果,这影响了高校新型科创建筑的选址与定位。政府往往采取积极态度,通过规划手段调动地区的创新要素,统合区域资源,为科技创新营造更加有利的环境,即科创建筑发展的规划因素。

从主体关系看,高校是科创活动的技术提供方,其人才、知识和信息等智力资源决定了科创建筑的发展。高校要协调多方参与主体,需要突破传统的管理模式,建立跨组织的管理架构。“人”是科技创新的核心要素,科创建筑发展必须考虑使用者的心理需求,满足科研活动特点,才能最大程度调动创造力与积极性。

2 高校新型科创建筑的发展演变

社会体制和产业发展是科创建筑模式变化的根本原因。在空间分布上,不同地域的社会体制决定了创新主体间的关系,这使我国“政府主导性较强”与西方“市场导向”的特点形成鲜明对比。时间维度上,互联网等高新技术的出现,冲击了传统工业,倒逼科创建筑改变自身模式。

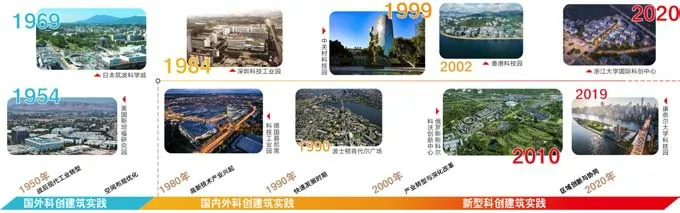

2.1 科创建筑发展历史概述

第一批科创建筑是在传统工业的现代化过程中产生的。1951 年美国斯坦福研究园是世界上第一个科技产业园,结合高校与市场的优势,使之成为了经典的产、学、研合作模式。之后如日本筑波科学城、英国剑桥科技园的实践,则是充分适应所在国家现实情况的结果。

20 世纪80 年代后,高新技术产业逐渐成熟,其附带的溢出效应也越发明显。技术革新带动科创建筑模式的改变,如波士顿肯代尔广场、新加坡科技园等,更加注重科创建筑与城市、区域网络的关系。也是在这个时间段,我国开始了对科创建筑的建设。

我国科创建筑实践初期表现为科技产业园,同时与经济开发区结合,对城市工业发展起到了促进作用。90 年代,结合“硅谷”经验,我国开始了大学科技园的建设,其中代表性案例如清华大学科技园、北京中关村、武汉光谷等。

21 世纪后,为适应产业结构转型,增强科技创新能力,新型科创建筑需要突破传统单一要素主导的发展模式。因而在模式革新方面,提出了要素协同、产城融合、区域网络等理念,其代表性案例有俄罗斯斯科尔科沃创新中心、浙江大学国际科创中心等(图1)。

图1 国内外科创建筑实践时间线(图片来源:作者自绘)

2.2 城市规划演变——与城市空间相融合

科创建筑与城市的关系经历了“分离”“混杂”和“融合”三个阶段。例如位于中关村科技园外围辐射区的“丰台园”,其始建于1991 年。早年规划定位是依靠核心区技术优势布局生产制造,因而选择了低廉的城郊土地,但随着城市化发展,其所在的丰台区也并入主城区范围。生产方式的转变使当地产业从低端向高端制造业转型,促进了“丰台园”科创模式、产城融合的转变。因此,高校新型科创建筑在发展层面必须与区域战略相匹配,作为总体规划的一部分嵌入到城市空间中(图2)。

图2 北京中关村科技园“丰台园”东区规划及城区变迁(图片来源:作者自绘)

2.3 产业定位演变——沟通基础研发与产业化之间的桥梁

从产业定位上看,过去科创建筑的两种典型代表:“科技产业园”模式更加注重实体层面的生产制造,由于缺乏核心技术,因而处于产业链底端;“大学科技园”模式则不强调营利性,与市场联系不强,成果转化效率较低。这种科技与经济的“两张皮”现象,侧面说明在创新成果转化中,单靠发挥一方主体优势是远远不行的,还缺少一些过渡的媒介。以杭州市的科创建筑建设为例(表1),高校新型科创建筑的产业定位介于研发与生产之间,更加注重科创成果转换,力图打造高校与企业间的桥梁。

表1 杭州市不同模式的科创建筑实践对比(表格来源:作者自绘)

2.4 功能需求演变——注重科技创新各环节需求

由城市规划与产业定位所引发的,表现在建筑层面则是新型科创建筑功能有了多元化的需求。现代信息化的产业网络强调创新要素之间的交流合作,因而新型科创建筑也更加注重“协同创新”系统的建设。将科研、实验、生产、人才培养、孵化等环节集中起来,综合考虑,形成紧凑、高效、有序的功能组织模式。

2.5 组团形态演变——多中心聚集的趋势

高校新型科创建筑包含多种创新主体需求,在协同交流的不同环节中,形成不同等级、规模的合作团体。与之相对的,在组团布局中也表现出多中心聚集的形态演变趋势。如表2的案例对比,相较于早期园区(以中关村软件园为例)建设以企业划分的“细胞式”布局,近年来高校科创建筑(以浙江大学杭州国际科创中心为例)在组团形态上呈现多中心聚集的趋势。

2.6 空间场所演变——交往空间塑造

科研活动愈发突出的“学科交叉”与“协同合作”特征,对科创建筑的交往场所提出了新的要求。不仅需要考虑正式场合的交往活动,还要关注科研人员在非正式场合的互动行为。例如康奈尔科技园协作中心的交往空间设计,阶梯式中庭设计不仅用于建筑流线组织,同时也满足了科研人员的交流合作需求。

2.7 建筑设计演变——技术要求与灵活性

科研建筑有其内生性矛盾,表现为平面功能性与空间丰富性的取舍,以往实践中往往只关注前者。高校新型科创建筑需要在具有复杂设备、管线要求的实验空间中塑造多元的交往场所,并满足跨学科交叉、设备发展更新等要求。因而在设计之初强调建筑的“可变功能”概念,通过合理的结构设计、布局安排,增加复合化的空间以提高“灵活性”,保持建筑的使用价值。

2.8 其他

除了规划、建筑层面的变化,高校新型科创建筑还关注基础研究与成果转化的同步关系,因而具有更加全面的科教功能。为了调动科研人员的积极性,在奖惩措施、收益分配等方面对管理模式进行革新。

3 高校新型科创建筑的运行机制

3.1 参与主体及其相互关系

高校、企业和政府是创新最重要的参与主体,其相互关系如图3 所示。首先,技术成果转化是共同的利益诉求,这使主体间产生了联系各方的纽带;其次,主体机构发挥各自互补优势,形成资源共享、合作共赢的格局;再次,为保证良好的创新环境,引入第三方服务机构作为补充,保证系统的正向运转;最后,产出的效益反哺各方参与主体,形成良性循环。

图3 高校新型科创建筑参与主体关系示意(图片来源:参考文献[4])

3.2 运行机制剖析

高校新型科创建筑的运行包含了组织、管理、团队等不同方面。首先,由外部的战略规划、产业环境决定了创新主体的相互关系,并根据产业定位,选择技术路线与组织架构。此时高校作为技术提供方,往往扮演主导型角色。

其次,创新技术的产业化是高校新型科创建筑的核心功能,它包含了创新主体的共同参与。在此过程中,政府、企业与高校形成了不同规模、性质的协同合作团体。这也体现出高校新型科创建筑的另一大特征——跨学科交叉。在科技研发中聚集不同学科背景的人才,通过密集而广泛的交流,扩展科研人员的知识空间,从而解决复杂的科学问题。

最后,科研、中试、孵化等过程锻炼了科研人员的综合能力,使人才找准自我定位,发挥所长,形成了可持续的人才培养体系。

结语

科创建筑“促进科技创新”的核心目的是不变的,而三方参与主体(高校、企业、政府)的协同关系,随着产业结构转型而不断发展。由此衍生的建筑与城市规划、产业定位、功能需求、形态、场所空间等方面的演变,对高校新型科创建筑有了新要求。只有深入理解其发展趋势及内部复杂的成因,才能为高校新型科创建筑规划及设计提供充足的依据,从而保证科技创新与新时代特征相适应。

注释:

①数据来源:国家统计局,2020年国民经济和社会发展统计公报。